ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 大規模自然災害からの復興事業による施設園芸産地の形成 ~長崎県島原半島雲仙普賢岳噴火災害を事例として~

東京農工大学大学院 農学研究院 共生持続社会学部門 農業市場学研究室

助教 観山 恵理子

助教 観山 恵理子

【要約】

本報告では、災害の発生から四半世紀以上が経過した長崎県雲仙普賢岳の噴火災害について、被災後に農業を再開した51件の農業経営体を対象として、被災から2015年時点の営農に至るまでの過程について聞き取り調査を行った結果を紹介する。調査内容は、被災地における復興関連の農業補助金の活用状況と農業経営の長期的な変化である。島原半島では、1990年代初頭の噴火災害をきっかけとして、それまで作付品目の中心であった露地の葉タバコ、果樹、茶が施設園芸に転換され、新しい産地を形成した。

被災から営農再開までの経緯は、被災の程度や、世帯主の年齢などによって多様であったが、被害が深刻であるほど営農再開に時間がかかり、災害直後に提供された条件の良い補助事業は利用できなかったケースが見られた。従って、長期の避難生活を必要とする大規模な災害が起こった際には、対象期間や作付品目などを柔軟に設定した多様な形態の補助事業の実施が望まれる。

被災から営農再開までの経緯は、被災の程度や、世帯主の年齢などによって多様であったが、被害が深刻であるほど営農再開に時間がかかり、災害直後に提供された条件の良い補助事業は利用できなかったケースが見られた。従って、長期の避難生活を必要とする大規模な災害が起こった際には、対象期間や作付品目などを柔軟に設定した多様な形態の補助事業の実施が望まれる。

1 調査の背景と目的

近年、気候変動等の影響により、国内外で大規模な自然災害が頻発している。それに伴って災害直後の緊急対応や復旧に関連する研究の蓄積は進んでいるが、災害の発生から長期にわたる復興の過程について明らかになっていることは少ない。

1990年代初頭に発生した長崎県雲仙普賢岳の噴火災害は、復興のために大規模な農業支援事業が行われた先駆的事例である。本報告では、災害の発生から四半世紀以上が経過した長崎県雲仙普賢岳の噴火災害について、被災後に農業を再開した農家を対象として、被災から2015年時点の営農に至るまでの過程について聞き取り調査を行った結果を紹介する。具体的には、被災地における復興関連の農業補助金の活用状況と農業経営の長期的な変化を中心として調査し、今後の農業復興に関する政策提言を行う。

1990年代初頭に発生した長崎県雲仙普賢岳の噴火災害は、復興のために大規模な農業支援事業が行われた先駆的事例である。本報告では、災害の発生から四半世紀以上が経過した長崎県雲仙普賢岳の噴火災害について、被災後に農業を再開した農家を対象として、被災から2015年時点の営農に至るまでの過程について聞き取り調査を行った結果を紹介する。具体的には、被災地における復興関連の農業補助金の活用状況と農業経営の長期的な変化を中心として調査し、今後の農業復興に関する政策提言を行う。

2 島原半島の自然と農業

島原半島(以下島原)は長崎県最大の半島で、九州のほぼ中央に位置し、島原市、雲仙市、南島原市の3行政区画から成る(図1)(注1)。面積は約460平方キロメートルで、長崎県全体の面積の約10分の1を占める(1)。火山の噴火によって形成された半島であるため、その中心部には広大な山地が広がっている。半島のほぼ中央部に位置する平成新山の最高峰の標高は1483メートルで、1990年代前半の噴火によって誕生した新しい山頂である。島原は、火山活動によって形成された独特な景観により、2006年にユネスコ世界ジオパークに認定された(2)。

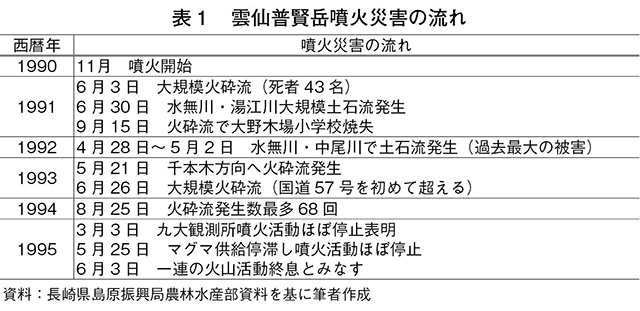

注1:1991年の雲仙普賢岳噴火時点では、図2に示される通り、半島内には1市16町があったが、2005年に国見町・瑞穂町・吾妻町・愛野町・千々石町・小浜町・南串山町が新設合併して雲仙市が発足した。2006年に加津佐町・口之津町・南有馬町・北有馬町・西有家町・有家町・布津町・深江町が新設合併し、南島原市が発足した。また、2006年、有明町が島原市に編入された。

島原の気候は温暖湿潤で、1年を通して野菜、果樹、その他の工芸作物が栽培されており、島原市・雲仙市・南島原市の3市で長崎県全体の農業粗生産額の約40%を生産している(1)。島原では専業農家の比率が高く、経営形態は家族経営や小規模な農業法人が多数を占める。半島全体が山がちで農地面積が限られていることから、面積当たりの収益率が高い品目が選択される傾向が強い。

島原の現在の主な農作物は、ばれいしょやにんじん、レタス、はくさいなどの生鮮野菜である。かつては葉タバコ、茶、みかんなどが主要作物だったが、1990年代の雲仙普賢岳噴火以降、それらの栽培は激減した。島原産の野菜や果物は遠方にある都市の市場において、他産地産のものと比較して高値で取引される。その理由は、第一に、島原は日本のほぼ南端に位置しており、他の主要産地の端境期に出荷することが可能であるため、第二に、土壌や気候条件に恵まれており、高品質な農産物を生産できるためである。作付け可能な品目も多岐にわたり、島原の農家は出荷先である都市の市場の状況に応じて作付品目を変えることができる。この地域において、市場環境によって栽培する品目を柔軟に選択してきたという歴史は、災害復興の過程においても有利に働いたと考えられる。

注1:1991年の雲仙普賢岳噴火時点では、図2に示される通り、半島内には1市16町があったが、2005年に国見町・瑞穂町・吾妻町・愛野町・千々石町・小浜町・南串山町が新設合併して雲仙市が発足した。2006年に加津佐町・口之津町・南有馬町・北有馬町・西有家町・有家町・布津町・深江町が新設合併し、南島原市が発足した。また、2006年、有明町が島原市に編入された。

島原の気候は温暖湿潤で、1年を通して野菜、果樹、その他の工芸作物が栽培されており、島原市・雲仙市・南島原市の3市で長崎県全体の農業粗生産額の約40%を生産している(1)。島原では専業農家の比率が高く、経営形態は家族経営や小規模な農業法人が多数を占める。半島全体が山がちで農地面積が限られていることから、面積当たりの収益率が高い品目が選択される傾向が強い。

島原の現在の主な農作物は、ばれいしょやにんじん、レタス、はくさいなどの生鮮野菜である。かつては葉タバコ、茶、みかんなどが主要作物だったが、1990年代の雲仙普賢岳噴火以降、それらの栽培は激減した。島原産の野菜や果物は遠方にある都市の市場において、他産地産のものと比較して高値で取引される。その理由は、第一に、島原は日本のほぼ南端に位置しており、他の主要産地の端境期に出荷することが可能であるため、第二に、土壌や気候条件に恵まれており、高品質な農産物を生産できるためである。作付け可能な品目も多岐にわたり、島原の農家は出荷先である都市の市場の状況に応じて作付品目を変えることができる。この地域において、市場環境によって栽培する品目を柔軟に選択してきたという歴史は、災害復興の過程においても有利に働いたと考えられる。

3 雲仙普賢岳噴火災害の概要

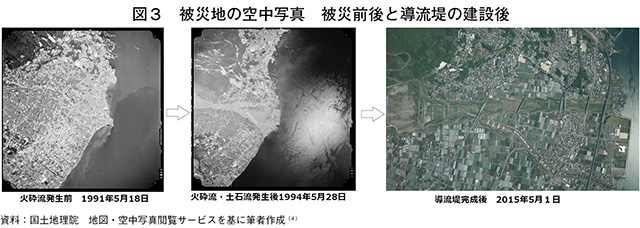

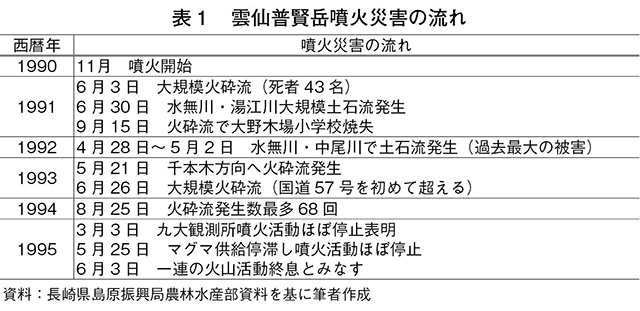

雲仙普賢岳は1990年末から1995年にかけて、断続的に噴火を繰り返した(表1)。1990年11月の噴火開始当初は山頂から煙がたなびく程度であったが、次第に噴火活動は活発化し、1991年の6月3日に発生した大規模火砕流は、43名の死者が出た。これをきっかけとして、麓の警戒区域への立ち入りが全面的に禁止され、以後数年間にわたる住民の避難生活が始まる。

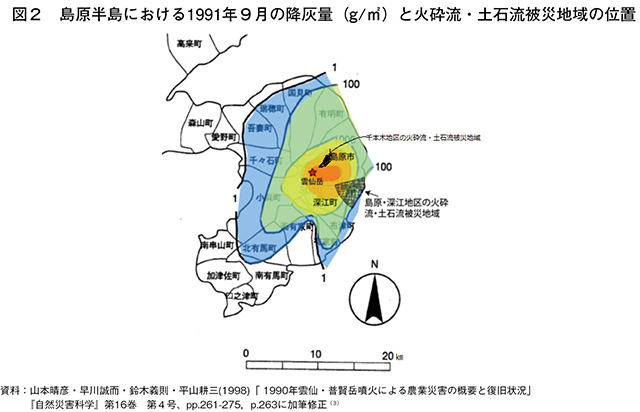

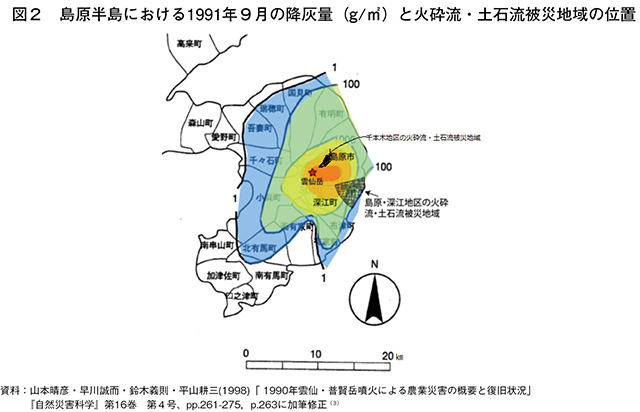

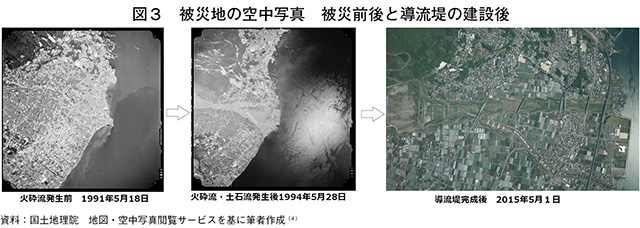

噴火に伴う降灰は雲仙普賢岳の周辺のみならず、図2の通り、半島のほとんどの地域で観測されたため、それに対応した農業への降灰対策補助事業、具体的には農業用ハウス導入のための補助金が交付された。図2で黒い網掛けで示したエリアは、旧深江町、島原市ならびに千本木地区で火砕流・土石流の被害があった場所である。このエリアを通って火砕流や土石流が山頂から海に向かって流れ込んだため、被災直後には農地も家屋も押し流されて、東日本大震災における津波被災地と同様にその後も立ち入り禁止となるか、更地からの整備が実施されるかのいずれかとなった。また、農地や住宅地の一部は将来の火砕流・土石流被害を最小限に食い止めるための砂防ダム・導流堤となった(図3)。

島原市と旧深江市で火砕流・土石流の被害があった地域における被災農家数は667戸、農産物の被害額は1991年から1994年の合計で184億円以上である(表2)。

噴火に伴う降灰は雲仙普賢岳の周辺のみならず、図2の通り、半島のほとんどの地域で観測されたため、それに対応した農業への降灰対策補助事業、具体的には農業用ハウス導入のための補助金が交付された。図2で黒い網掛けで示したエリアは、旧深江町、島原市ならびに千本木地区で火砕流・土石流の被害があった場所である。このエリアを通って火砕流や土石流が山頂から海に向かって流れ込んだため、被災直後には農地も家屋も押し流されて、東日本大震災における津波被災地と同様にその後も立ち入り禁止となるか、更地からの整備が実施されるかのいずれかとなった。また、農地や住宅地の一部は将来の火砕流・土石流被害を最小限に食い止めるための砂防ダム・導流堤となった(図3)。

島原市と旧深江市で火砕流・土石流の被害があった地域における被災農家数は667戸、農産物の被害額は1991年から1994年の合計で184億円以上である(表2)。

4 復興のための補助事業と公共事業(注2)

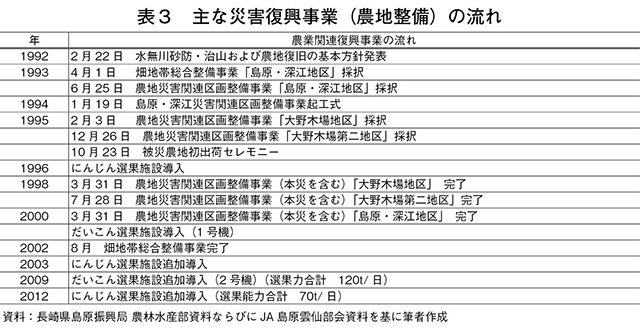

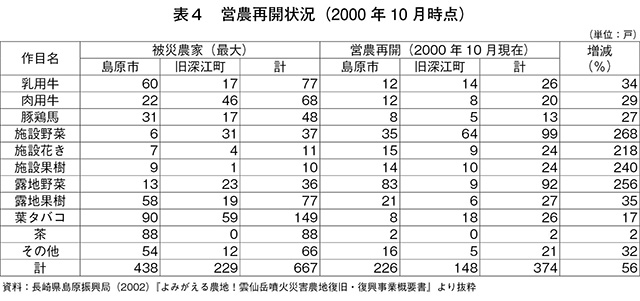

農地整備事業は大規模火砕流が頻発した1991年の翌年1992年から計画が始まり、約10年の歳月をかけて2002年に完了している(表3)。被災地の中心である島原・深江地区の農地整備計画の総事業費は約150億円、実施面積は331ヘクタールという大規模な整備計画であった。対象地域は工区ごとに圃場の集約と区画整理が行われた(図4)。それぞれの農業集落に換地委員が置かれ、換地委員を通した住民同士の話し合いによって大規模な換地が実施された。

注2:ここで取り上げる個別農家への補助事業は正式名称を「活動火山周辺地域防災営農対策事業」ならびに「雲仙岳営農復興支援対策事業」というが、本稿では表現の平易さを重視し、通称である「降灰対策補助事業」ならびに「95%補助事業」を用いる。

資料:長崎県島原振興局(2002)『よみがえる農地!雲仙岳噴火災害農地復旧・復興事業概要書』より抜粋(6)

この農地整備では、圃場と農道の整備のほかに、土壌の入れ替えや灌漑設備の整備が実施されたため、野菜作に適した農地が大幅に増加した。ただし、工区によっては工事の完了が2000年前後となっており、農地整備事業のために長期間営農ができない農家もあった。

農地整備と並行して区画整備された地域などで栽培されるだいこん、にんじんの大規模な選果場が整備され、農協を通じて出荷する場合にはこの選果場を利用することができるようになった。このように農協を中心とした出荷・販売のサポートが充実していた点は、地域で施設園芸が普及した要因の一つである。

95%補助事業は営農再開等条件整備30項目のうち、最も補助率が高く、多くの農家に利用された補助事業であった(7)。図2にある通り、降灰のあった地域は広範囲に及ぶため、土石流や火砕流の被害があった地域のみならず、避難を必要としなかった地域の農家も補助を受けることができた。期間は、1991年から1997年まで、補助率は95%で、施設園芸のためのハウスを導入できるというものであった。補助を受ける条件はおおむね3000平方メートル以上の隣接した(連担)農地を持つ3戸の農家がまとまって申請すること、建設した施設内で年に2品目以上を作付けすることとされた。農協からはこの品目として、春はくさいと小玉すいかが推奨されたため、多くの農家が夏に小玉すいかを作り、春にはくさいを作る作型を選択した。次いで1995年から1997年には補助率が85%となり、農地整備地域に対して同様の復興支援対策が実施されている。

上記のほかに、避難家畜への対策、火山灰によって変質した土壌の改良対策、技術習得研修、融資制度、施設のリース事業など、2000年代に入るころまで、災害にまつわる多様な支援が実施されている。

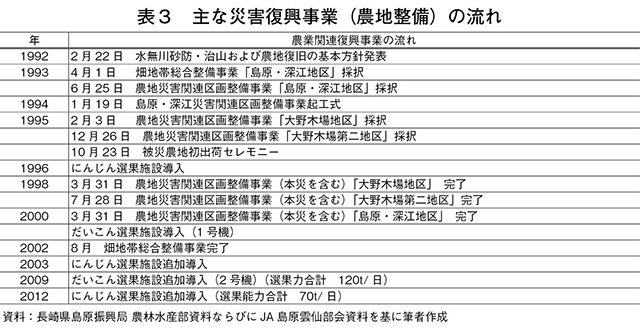

農地整備と95%補助事業により、災害後は葉タバコ、露地の果樹、茶を栽培する農家と畜産農家が減少し、施設や露地で野菜を栽培する農家が増加した。前述の農地整備事業は、離農した農家の農地が耕作放棄地とならず、他の農家によって活用されることにも寄与した。さまざまな支援の結果、2000年頃までに被災農家のうち、約半数が営農を再開している(表4)。

注2:ここで取り上げる個別農家への補助事業は正式名称を「活動火山周辺地域防災営農対策事業」ならびに「雲仙岳営農復興支援対策事業」というが、本稿では表現の平易さを重視し、通称である「降灰対策補助事業」ならびに「95%補助事業」を用いる。

図4 被災地と農地整備工区の分布(2001年12月26日時点)

資料:長崎県島原振興局(2002)『よみがえる農地!雲仙岳噴火災害農地復旧・復興事業概要書』より抜粋(6)

この農地整備では、圃場と農道の整備のほかに、土壌の入れ替えや灌漑設備の整備が実施されたため、野菜作に適した農地が大幅に増加した。ただし、工区によっては工事の完了が2000年前後となっており、農地整備事業のために長期間営農ができない農家もあった。

農地整備と並行して区画整備された地域などで栽培されるだいこん、にんじんの大規模な選果場が整備され、農協を通じて出荷する場合にはこの選果場を利用することができるようになった。このように農協を中心とした出荷・販売のサポートが充実していた点は、地域で施設園芸が普及した要因の一つである。

95%補助事業は営農再開等条件整備30項目のうち、最も補助率が高く、多くの農家に利用された補助事業であった(7)。図2にある通り、降灰のあった地域は広範囲に及ぶため、土石流や火砕流の被害があった地域のみならず、避難を必要としなかった地域の農家も補助を受けることができた。期間は、1991年から1997年まで、補助率は95%で、施設園芸のためのハウスを導入できるというものであった。補助を受ける条件はおおむね3000平方メートル以上の隣接した(連担)農地を持つ3戸の農家がまとまって申請すること、建設した施設内で年に2品目以上を作付けすることとされた。農協からはこの品目として、春はくさいと小玉すいかが推奨されたため、多くの農家が夏に小玉すいかを作り、春にはくさいを作る作型を選択した。次いで1995年から1997年には補助率が85%となり、農地整備地域に対して同様の復興支援対策が実施されている。

上記のほかに、避難家畜への対策、火山灰によって変質した土壌の改良対策、技術習得研修、融資制度、施設のリース事業など、2000年代に入るころまで、災害にまつわる多様な支援が実施されている。

農地整備と95%補助事業により、災害後は葉タバコ、露地の果樹、茶を栽培する農家と畜産農家が減少し、施設や露地で野菜を栽培する農家が増加した。前述の農地整備事業は、離農した農家の農地が耕作放棄地とならず、他の農家によって活用されることにも寄与した。さまざまな支援の結果、2000年頃までに被災農家のうち、約半数が営農を再開している(表4)。

5 調査の概要と調査結果

今回報告する調査では、2015年3月から2016年3月にかけて、合計3回にわたり、51件の農家に対面の聞き取り調査を行った。このうち、49件が専業農家、2件が兼業農家である。調査では、主に、被災の程度、避難の履歴、避難中の農外就業、被災後の補助金の利用状況、作付品目の変化、労働力の変化について尋ねた。以下では、特に95%補助事業の利用有無に着目し、それらの特徴について述べる。

(1) 作付品目の変化と補助事業の利用状況

作付品目の変化について、災害前は、51件中26件が葉タバコを主として栽培していたが、災害後にはその数は9件にまで減少し、野菜や花を栽培する施設園芸農家が増加した。畜産農家は主たる経営部門を補完する形で施設での野菜の栽培を導入している。95%補助事業は災害後に主たる経営品目を野菜や花にした場合か、施設園芸を畜産や葉タバコ栽培の補助として導入した場合に利用された(表5)。

春はくさいと小玉すいかの輪作は、被災後に施設園芸を始めた農家の間で最も多く選択された。これは、先述のとおり、95%補助事業の導入時に産地化を目的として栽培が推奨されたためである。他産地と出荷時期をずらして都市圏の市場で有利な販売を目指す春はくさいと小玉すいかの市場戦略は、主に地元の農業協同組合によって構築された。農協は、卸売市場出荷を主とする共販を主導することに加え、農協の雇用労働力を活用した収穫や集荷サービスを提供している(写真)。東京近郊には野菜や果物の産地が多いため、東京で大きなシェアを獲得することは難しく、大阪が主たる販売先となった。2015年の調査時点で、大阪市中央卸売市場では取引される小玉すいかの半数以上が長崎県産となっている。

また、災害発生前と比較して2015年現在では1件当たりの経営規模が拡大していた。家族労働力の数に大きな変化は見られなかったが、雇用労働力によって拡大した農業経営が支えられている。

上記のほかに、一部の農家は、隣人や親戚から、あるいは独学で新しい農業技術を学び、ハウス建設の補助金を利用して作付品目を転換した。作付けされた品目は、例えば、トマト、桃などである。彼らは、春はくさいと小玉すいかの農家よりも遅れて、自宅近くで営農を再開した傾向があった。そのため、彼らがハウスを建設した際の補助率は70%よりも低く、通常は50%程度であった。彼らの帰農が遅れた理由の一つは、自らの土地が「立ち入り禁止」区域に含まれていたため、すでに半島のほかの地域で農業を始めていたことである。この農家グループに特徴的なのは、地元市場や農協以外に独自の市場アクセスを持つことだ。例えば、スーパーマーケットや他県のバイヤー、さらには消費者との直接の取引ができるつながりがあり、彼らの経営は農協を通じた販売戦略から比較的独立している。

また、露地で栽培ができる葉タバコを中心として、雲仙普賢岳の噴火中に地域外で農業を継続するケースが見られた。葉タバコは、灌漑設備などが整備されていなくても露地で栽培できるため、他地域での一時的な作付けが可能であったと考えられる。ただし、施設野菜の栽培で他地域に農地を求めたケースでは、自費での設備の調達・移転が見られ、農業者の負担が大きかった。その後、1998年頃に補助率は下がったが、3戸連担などの条件が緩和されたため、作物の種類や場所を自由に選べるようになり、ハウスを増設して葉タバコ経営にだいこんやにんじんなどを加える農家が増加した。

(2) 被災の程度と補助事業の利用状況の関係

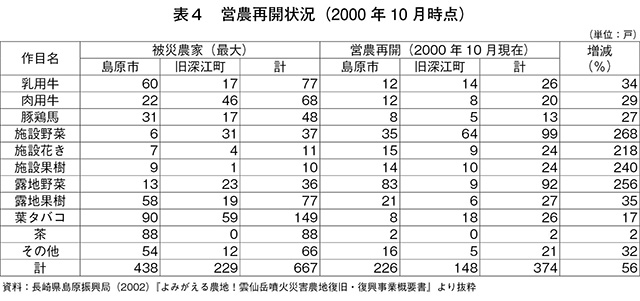

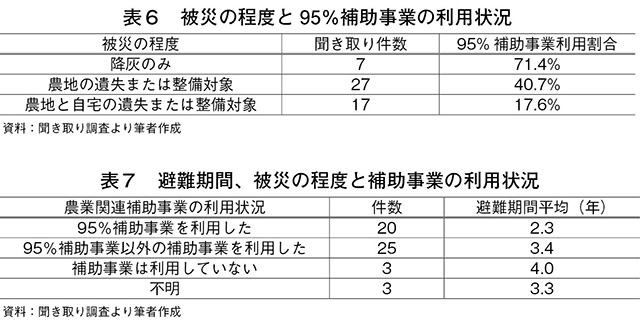

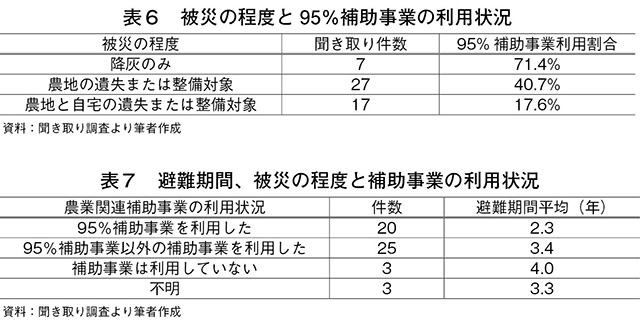

被災の程度と95%補助事業の利用状況の関係を見ると、被害が大きく、住宅や農地が遺失した地域では95%補助事業の利用比率は50%未満にとどまり、降灰のみの比較的被害が小さかった地域で利用比率が高い傾向がみられた(表6)。これは、被災の程度が大きかった地域では、帰農時期や品目選択の都合が条件に合わず95%補助事業の利用ができなかった農家が一定割合いたのに対して、降灰のみの地域では95%補助事業の条件に合わせて作目の転換が進んだことによると考えられる。農地や自宅が遺失したり、農地整備対象区域に入った場合には、事業期間の制限や3戸連担の条件を満たせないなどの理由で半数以上の農家が95%補助事業は利用していなかった。表7によれば、95%補助事業を利用した世帯は、避難期間が短い傾向にあった。

比較的標高が高い千本木地区と、上木場地区では、噴火による被害が大きく、避難が長期化する傾向にあった。また、被災地の多くが砂防ダムや導流堤の中に入ったため、噴火が終息しても災害前の農地や住宅地を利用することはできなかった。これらの地区では、避難期間が長期化したこと、農地の再取得や農外就業の都合から帰農時期が遅れたことから、95%補助事業を利用することは難しく、補助率がやや低い別の種類の補助金を利用するか、補助金なしでの営農再開事例が見られた。その際には、補助金の受給に伴う品目選択の縛りがないため、もともと栽培されていたみかんか、あるいは農家独自の市場調査に基づいた品目選択(しいたけなど)も行われた。また、複数の被災農家が集まって法人化したケースも見られた。

この中には、震災後、農業補助金を全く受け取らずに営農を再開した農家もある。災害前には、標高の高い集落にはみかんや茶が多く栽培されていたが、それらの土地は完全に流され、発災から2023年現在に至るまで「立ち入り禁止」区域となっている。そのため、農業資源をすべて失った人々が農業に戻るのは非常に困難だった。また、1991年から1993年までは噴火が続き、終息の目途がつかなかったため、多くの農家が農業をあきらめて転職した。災害後は建設需要が高かったため、必要な技術を習得して建設会社に就職した農家もいた。

すべてを失った人たちの中には、建築業をはじめとする非農業部門で働いて貯蓄を得た後、新たに農業用の土地を購入した人もいた。農業に戻るまでに最も長い時間(10年から15年)を要し、補助金を受給できなかった人々は、自力で市場へのアクセスを見つける起業家精神を持っていた。一部の農家は、日本全国に有機農産物を販売する出荷団体に加入し、自分たちの農産物をブランド化した。

また、島原・深江農地整備区域のうち、海に近い安徳町は、土石流の被害が深刻で、家屋の2階まで土砂で埋まったため、地区全体が大規模なかさ上げ工事の対象となった。そのため、農地と住宅地の再建に時間がかかり、営農再開時に受けられる補助の種類が限られた。その結果、ほとんどの設備投資などを自費で賄うか、その後の低補助率の補助金によって営農再開する事例が見られた。

(3) 被災地における農外就業の役割

災害発生後に地域外への人口流出を食い止め、営農再開に必要な資本の蓄積を可能にした要因として、地域内における農外就業機会の存在が挙げられる。聞き取り対象農家のうち、37件は、アルバイトや兼業先も含めて避難期間中や被災の直後に農外就業をしていたと回答した(注3)。就業先の内訳は、復興関連の土木建築業や火山の監視など復興関連事業への従事が15件と最も多かった(平時より兼業先として建築業に従事していた世帯を含む)。そのほか、知人や親戚の紹介などで地元の電話製造会社、食品製造業、販売業などへの従事が見られた。

注3:回答者のうち13件は離農せずに残った土地で農業をするか、新しい場所に土地を借りて営農を続けたため、避難中の農外就業をしていない。

(4) 帰農とライフステージ

被災後、帰農するかどうかの決断は、世帯主の年齢によって異なるライフステージや子どもの状況と密接に関係している。震災後に農業に復帰した農家の多くは、被災した当時40代、50代だった。1990年代から2000年代初頭の日本では年功序列制度が主たる給与算定の基準となっており、40代以降の再就職は難しく、農業と比較して農外就業の方が生涯所得が下がると考えられた。そのため、この年代の農業者は一時的に建設業などに従事しても、機会を捉えて営農を再開した。ただし、避難時に子どもが小さかった世帯では、避難先で就学した結果、転校できないなど子どもの状況によって帰農を諦める、あるいは帰農が遅れたケースも見られる。

一方、被災時に10代や20代の若者は離農するか、学業を終えると農業以外の仕事を探す傾向にあった。1989年から1991年にかけて、日本では都市部での好景気によって、多くの人々が農村部から都市部に移り住み、労働力は農業部門から他の産業部門に移った。雲仙普賢岳の噴火は、この時代の流れと一致し、若者の農業離れを加速させた。その結果、被災地では、災害から約25年が経過した2016年時点で40代の専業農家が少ない傾向にある。しかし、一部には、1990年代後半から2000年代前半にかけての不況を経験した後、再び農業に戻ってきた人たちもいる。島原は、災害後に施設園芸や葉タバコの産地として復興し、2000年代には経営が安定し始めたことによって、若者からみても、都市の景況に左右されない魅力的な就業先であると考えられたためである。

(1) 作付品目の変化と補助事業の利用状況

作付品目の変化について、災害前は、51件中26件が葉タバコを主として栽培していたが、災害後にはその数は9件にまで減少し、野菜や花を栽培する施設園芸農家が増加した。畜産農家は主たる経営部門を補完する形で施設での野菜の栽培を導入している。95%補助事業は災害後に主たる経営品目を野菜や花にした場合か、施設園芸を畜産や葉タバコ栽培の補助として導入した場合に利用された(表5)。

春はくさいと小玉すいかの輪作は、被災後に施設園芸を始めた農家の間で最も多く選択された。これは、先述のとおり、95%補助事業の導入時に産地化を目的として栽培が推奨されたためである。他産地と出荷時期をずらして都市圏の市場で有利な販売を目指す春はくさいと小玉すいかの市場戦略は、主に地元の農業協同組合によって構築された。農協は、卸売市場出荷を主とする共販を主導することに加え、農協の雇用労働力を活用した収穫や集荷サービスを提供している(写真)。東京近郊には野菜や果物の産地が多いため、東京で大きなシェアを獲得することは難しく、大阪が主たる販売先となった。2015年の調査時点で、大阪市中央卸売市場では取引される小玉すいかの半数以上が長崎県産となっている。

また、災害発生前と比較して2015年現在では1件当たりの経営規模が拡大していた。家族労働力の数に大きな変化は見られなかったが、雇用労働力によって拡大した農業経営が支えられている。

上記のほかに、一部の農家は、隣人や親戚から、あるいは独学で新しい農業技術を学び、ハウス建設の補助金を利用して作付品目を転換した。作付けされた品目は、例えば、トマト、桃などである。彼らは、春はくさいと小玉すいかの農家よりも遅れて、自宅近くで営農を再開した傾向があった。そのため、彼らがハウスを建設した際の補助率は70%よりも低く、通常は50%程度であった。彼らの帰農が遅れた理由の一つは、自らの土地が「立ち入り禁止」区域に含まれていたため、すでに半島のほかの地域で農業を始めていたことである。この農家グループに特徴的なのは、地元市場や農協以外に独自の市場アクセスを持つことだ。例えば、スーパーマーケットや他県のバイヤー、さらには消費者との直接の取引ができるつながりがあり、彼らの経営は農協を通じた販売戦略から比較的独立している。

また、露地で栽培ができる葉タバコを中心として、雲仙普賢岳の噴火中に地域外で農業を継続するケースが見られた。葉タバコは、灌漑設備などが整備されていなくても露地で栽培できるため、他地域での一時的な作付けが可能であったと考えられる。ただし、施設野菜の栽培で他地域に農地を求めたケースでは、自費での設備の調達・移転が見られ、農業者の負担が大きかった。その後、1998年頃に補助率は下がったが、3戸連担などの条件が緩和されたため、作物の種類や場所を自由に選べるようになり、ハウスを増設して葉タバコ経営にだいこんやにんじんなどを加える農家が増加した。

(2) 被災の程度と補助事業の利用状況の関係

被災の程度と95%補助事業の利用状況の関係を見ると、被害が大きく、住宅や農地が遺失した地域では95%補助事業の利用比率は50%未満にとどまり、降灰のみの比較的被害が小さかった地域で利用比率が高い傾向がみられた(表6)。これは、被災の程度が大きかった地域では、帰農時期や品目選択の都合が条件に合わず95%補助事業の利用ができなかった農家が一定割合いたのに対して、降灰のみの地域では95%補助事業の条件に合わせて作目の転換が進んだことによると考えられる。農地や自宅が遺失したり、農地整備対象区域に入った場合には、事業期間の制限や3戸連担の条件を満たせないなどの理由で半数以上の農家が95%補助事業は利用していなかった。表7によれば、95%補助事業を利用した世帯は、避難期間が短い傾向にあった。

比較的標高が高い千本木地区と、上木場地区では、噴火による被害が大きく、避難が長期化する傾向にあった。また、被災地の多くが砂防ダムや導流堤の中に入ったため、噴火が終息しても災害前の農地や住宅地を利用することはできなかった。これらの地区では、避難期間が長期化したこと、農地の再取得や農外就業の都合から帰農時期が遅れたことから、95%補助事業を利用することは難しく、補助率がやや低い別の種類の補助金を利用するか、補助金なしでの営農再開事例が見られた。その際には、補助金の受給に伴う品目選択の縛りがないため、もともと栽培されていたみかんか、あるいは農家独自の市場調査に基づいた品目選択(しいたけなど)も行われた。また、複数の被災農家が集まって法人化したケースも見られた。

この中には、震災後、農業補助金を全く受け取らずに営農を再開した農家もある。災害前には、標高の高い集落にはみかんや茶が多く栽培されていたが、それらの土地は完全に流され、発災から2023年現在に至るまで「立ち入り禁止」区域となっている。そのため、農業資源をすべて失った人々が農業に戻るのは非常に困難だった。また、1991年から1993年までは噴火が続き、終息の目途がつかなかったため、多くの農家が農業をあきらめて転職した。災害後は建設需要が高かったため、必要な技術を習得して建設会社に就職した農家もいた。

すべてを失った人たちの中には、建築業をはじめとする非農業部門で働いて貯蓄を得た後、新たに農業用の土地を購入した人もいた。農業に戻るまでに最も長い時間(10年から15年)を要し、補助金を受給できなかった人々は、自力で市場へのアクセスを見つける起業家精神を持っていた。一部の農家は、日本全国に有機農産物を販売する出荷団体に加入し、自分たちの農産物をブランド化した。

また、島原・深江農地整備区域のうち、海に近い安徳町は、土石流の被害が深刻で、家屋の2階まで土砂で埋まったため、地区全体が大規模なかさ上げ工事の対象となった。そのため、農地と住宅地の再建に時間がかかり、営農再開時に受けられる補助の種類が限られた。その結果、ほとんどの設備投資などを自費で賄うか、その後の低補助率の補助金によって営農再開する事例が見られた。

(3) 被災地における農外就業の役割

災害発生後に地域外への人口流出を食い止め、営農再開に必要な資本の蓄積を可能にした要因として、地域内における農外就業機会の存在が挙げられる。聞き取り対象農家のうち、37件は、アルバイトや兼業先も含めて避難期間中や被災の直後に農外就業をしていたと回答した(注3)。就業先の内訳は、復興関連の土木建築業や火山の監視など復興関連事業への従事が15件と最も多かった(平時より兼業先として建築業に従事していた世帯を含む)。そのほか、知人や親戚の紹介などで地元の電話製造会社、食品製造業、販売業などへの従事が見られた。

注3:回答者のうち13件は離農せずに残った土地で農業をするか、新しい場所に土地を借りて営農を続けたため、避難中の農外就業をしていない。

(4) 帰農とライフステージ

被災後、帰農するかどうかの決断は、世帯主の年齢によって異なるライフステージや子どもの状況と密接に関係している。震災後に農業に復帰した農家の多くは、被災した当時40代、50代だった。1990年代から2000年代初頭の日本では年功序列制度が主たる給与算定の基準となっており、40代以降の再就職は難しく、農業と比較して農外就業の方が生涯所得が下がると考えられた。そのため、この年代の農業者は一時的に建設業などに従事しても、機会を捉えて営農を再開した。ただし、避難時に子どもが小さかった世帯では、避難先で就学した結果、転校できないなど子どもの状況によって帰農を諦める、あるいは帰農が遅れたケースも見られる。

一方、被災時に10代や20代の若者は離農するか、学業を終えると農業以外の仕事を探す傾向にあった。1989年から1991年にかけて、日本では都市部での好景気によって、多くの人々が農村部から都市部に移り住み、労働力は農業部門から他の産業部門に移った。雲仙普賢岳の噴火は、この時代の流れと一致し、若者の農業離れを加速させた。その結果、被災地では、災害から約25年が経過した2016年時点で40代の専業農家が少ない傾向にある。しかし、一部には、1990年代後半から2000年代前半にかけての不況を経験した後、再び農業に戻ってきた人たちもいる。島原は、災害後に施設園芸や葉タバコの産地として復興し、2000年代には経営が安定し始めたことによって、若者からみても、都市の景況に左右されない魅力的な就業先であると考えられたためである。

6 まとめと今後の展望

本調査では、長崎県雲仙普賢岳噴火災害を事例として、個別農家ごとの農業関連補助事業の利用状況と農業経営の変化を追い、その傾向を明らかにした。これにより、経営品目や被災の程度による補助金の利用状況の違い、並びに被災後の営農の長期的変化が明らかとなった。

農地整備事業が実施された被災地では、葉タバコ農家が減少し、95%補助事業をはじめとした降灰対策補助事業の対象とされた施設園芸を中心に野菜を栽培する農家が増加した。災害発生前と比較して2015年現在では1件当たりの経営規模が拡大していた。家族労働力の数に大きな変化は見られなかったが、雇用労働力によって拡大した農業経営が支えられている。

災害直後に95%補助事業によって施設園芸を導入した農家のほとんどは、1992年から1995年の比較的早い時期に営農再開のめどが立っていた農家であった。住宅と農地の両方が災害によって流出・焼失した農家の場合には、帰農に時間がかかったり、条件となる3戸連担を満たすことが難しく、補助率の低いその他の補助を受けて営農を再開した農家も少なくなかった。帰農には最長で10年以上かかっている農家もあり、長期の避難を要する災害の場合には、補助の期間も含めて、多様な補助の形態が必要とされる。例えば、罹災証明などができれば、受給の期限を10年、20年と長くとって復興補助金の利用が可能となる仕組みができることが望ましい。

一方で、個々の経営状況を見ると、補助金の利用が困難だった人たちは独自の販路や新しい作付品目を見つけ、柔軟性の高い経営を行っていることも明らかとなった。今回は、被災後に営農を再開させ2015年時点でおおむね経営が軌道に乗っている農家が中心となった聞き取りの対象であるため、補助金が利用できないことによって、自力で販路の開拓や新しい品目の開発に尽力するなど、かえって内発的な発展が促進されるような側面も見られた。今後も同様に被災者の移住を必要とするような大規模な災害が発生した際には、作付品目や経営内容の条件を細かく設定するよりも地域の内発的な発展を促す補助事業が望まれる。

また、農家の後継者の意思決定も持続可能な農業にとって重要な要素である。災害は後継者の意思決定に影響を与え、地域農業の担い手が他産業に流出するきっかけを作った。したがって、政策は家族のライフステージを考慮し、後継者世代を惹きつけるように設計されなければならない。

最後に、本調査対象の農家は、被災農家の一部に過ぎない。公共投資や補助金の効果をより詳しく調べるには、被災後に農業をやめた人たちに対する調査を実施し、2つのグループの比較を行う必要がある。

謝辞:本稿を執筆するにあたり、JA島原雲仙、長崎県島原振興局、島原深江土地改良区ならびに島原半島の農家の皆様には多大なるご協力を賜りました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。

引用文献

(1)JA島原雲仙ウェブサイト「JA島原雲仙の概要」

https://www.ja-shimabaraunzen.or.jp/about/(2023年8月2日最終アクセス)

(2)島原半島ジオパーク協議会ウェブサイト「平成新山」

https://www.unzen-geopark.jp/about/%e5%b9%b3%e6%88%90%e6%96%b0%e5%b1%b1/(2023年8月6日最終アクセス)

(3)山本晴彦・早川誠而・鈴木義則・平山耕三(1998) 「1990年雲仙・普賢岳噴火による農業災害の概要と復旧状況」『自然災害科学』第16巻 第4号、pp.261-275.

(4)国土地理院 地図・空中写真閲覧サービス

http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1(2023年8月2日最終アクセス)

(5)長崎県島原農業改良普及センター(2001)『被災から10年よみがえる農業』

(6)長崎県島原振興局(2002)『よみがえる農地!雲仙岳噴火災害農地復旧・復興事業概要書』

(7)長崎県島原振興局(1996)『雲仙普賢岳被災農家の営農再開手引書』p.18

なお、本稿は、以下の2編の著作物に加筆修正したものである。

・観山恵理子(2021)「大規模自然災害の被災地における農業関連補助事業の活用と営農の長期的変容-長崎県雲仙普賢岳噴火災害を事例として-」『農業市場研究』第30巻第1号(通巻117号),pp. 41-47.

・Eriko Miyama and Shunsuke Managi(2016), “Disaster recovery and agricultural development in Shimabara, Japan,”in Managi, S. (Eds.) The Wealth of Nations and Regions. Routledge, New York, USA, pp.309-330.

観山 恵理子(みやま えりこ)

東京農工大学大学院 農学研究院 共生持続社会学部門 農業市場学研究室 助教

【略歴】

2013年3月:東京大学大学院総合文化研究科人文地理学教室博士後期課程 修了 博士(学術)

2013年4月~2015年3月:東北大学大学院環境科学研究科 研究員

2015年4月~2017年3月:東京大学大学院新領域創成科学研究科 国際協力学専攻 助教

2017年4月より現職

農地整備事業が実施された被災地では、葉タバコ農家が減少し、95%補助事業をはじめとした降灰対策補助事業の対象とされた施設園芸を中心に野菜を栽培する農家が増加した。災害発生前と比較して2015年現在では1件当たりの経営規模が拡大していた。家族労働力の数に大きな変化は見られなかったが、雇用労働力によって拡大した農業経営が支えられている。

災害直後に95%補助事業によって施設園芸を導入した農家のほとんどは、1992年から1995年の比較的早い時期に営農再開のめどが立っていた農家であった。住宅と農地の両方が災害によって流出・焼失した農家の場合には、帰農に時間がかかったり、条件となる3戸連担を満たすことが難しく、補助率の低いその他の補助を受けて営農を再開した農家も少なくなかった。帰農には最長で10年以上かかっている農家もあり、長期の避難を要する災害の場合には、補助の期間も含めて、多様な補助の形態が必要とされる。例えば、罹災証明などができれば、受給の期限を10年、20年と長くとって復興補助金の利用が可能となる仕組みができることが望ましい。

一方で、個々の経営状況を見ると、補助金の利用が困難だった人たちは独自の販路や新しい作付品目を見つけ、柔軟性の高い経営を行っていることも明らかとなった。今回は、被災後に営農を再開させ2015年時点でおおむね経営が軌道に乗っている農家が中心となった聞き取りの対象であるため、補助金が利用できないことによって、自力で販路の開拓や新しい品目の開発に尽力するなど、かえって内発的な発展が促進されるような側面も見られた。今後も同様に被災者の移住を必要とするような大規模な災害が発生した際には、作付品目や経営内容の条件を細かく設定するよりも地域の内発的な発展を促す補助事業が望まれる。

また、農家の後継者の意思決定も持続可能な農業にとって重要な要素である。災害は後継者の意思決定に影響を与え、地域農業の担い手が他産業に流出するきっかけを作った。したがって、政策は家族のライフステージを考慮し、後継者世代を惹きつけるように設計されなければならない。

最後に、本調査対象の農家は、被災農家の一部に過ぎない。公共投資や補助金の効果をより詳しく調べるには、被災後に農業をやめた人たちに対する調査を実施し、2つのグループの比較を行う必要がある。

謝辞:本稿を執筆するにあたり、JA島原雲仙、長崎県島原振興局、島原深江土地改良区ならびに島原半島の農家の皆様には多大なるご協力を賜りました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。

引用文献

(1)JA島原雲仙ウェブサイト「JA島原雲仙の概要」

https://www.ja-shimabaraunzen.or.jp/about/(2023年8月2日最終アクセス)

(2)島原半島ジオパーク協議会ウェブサイト「平成新山」

https://www.unzen-geopark.jp/about/%e5%b9%b3%e6%88%90%e6%96%b0%e5%b1%b1/(2023年8月6日最終アクセス)

(3)山本晴彦・早川誠而・鈴木義則・平山耕三(1998) 「1990年雲仙・普賢岳噴火による農業災害の概要と復旧状況」『自然災害科学』第16巻 第4号、pp.261-275.

(4)国土地理院 地図・空中写真閲覧サービス

http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1(2023年8月2日最終アクセス)

(5)長崎県島原農業改良普及センター(2001)『被災から10年よみがえる農業』

(6)長崎県島原振興局(2002)『よみがえる農地!雲仙岳噴火災害農地復旧・復興事業概要書』

(7)長崎県島原振興局(1996)『雲仙普賢岳被災農家の営農再開手引書』p.18

なお、本稿は、以下の2編の著作物に加筆修正したものである。

・観山恵理子(2021)「大規模自然災害の被災地における農業関連補助事業の活用と営農の長期的変容-長崎県雲仙普賢岳噴火災害を事例として-」『農業市場研究』第30巻第1号(通巻117号),pp. 41-47.

・Eriko Miyama and Shunsuke Managi(2016), “Disaster recovery and agricultural development in Shimabara, Japan,”in Managi, S. (Eds.) The Wealth of Nations and Regions. Routledge, New York, USA, pp.309-330.

観山 恵理子(みやま えりこ)

東京農工大学大学院 農学研究院 共生持続社会学部門 農業市場学研究室 助教

【略歴】

2013年3月:東京大学大学院総合文化研究科人文地理学教室博士後期課程 修了 博士(学術)

2013年4月~2015年3月:東北大学大学院環境科学研究科 研究員

2015年4月~2017年3月:東京大学大学院新領域創成科学研究科 国際協力学専攻 助教

2017年4月より現職