ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 組織力向上に結びつく人材育成~トップリバーが運用を始めた自己診断ツール”農業版iCD”~

新潟食料農業大学 食料産業学部 食料産業学科 専任講師 青山 浩子

【要約】

農業経営の発展には、人材育成が重要な役割を果たす。経営規模を拡大するにも、事業を多角化するにも、優れた人材がいるかどうかによって大きく左右されるからである。一方、人材の確保や育成で課題を抱える農業法人は少なくない。

長野県の露地野菜作法人である有限会社トップリバーは、従業員の技術やスキルの習熟度をチェックし、適切な教育プログラムに結びつけるための自己診断ツール“農業版iCD”を開発した。農業版iCDは、同社が採択された「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」の一環として誕生したものである。農業経営に求められる細かい業務を「タスク」として整理し、どのレベルまで習熟しているかを「スキル」として整理する。

同社では2021年からこのツールの活用を始めており、農業界に普及していくための組織も立ち上げた。経験と勘に頼ってきた農業を「見える化」し、農業経験のない若者の習熟度を高めるために、有効なツールとなることが期待されている。

長野県の露地野菜作法人である有限会社トップリバーは、従業員の技術やスキルの習熟度をチェックし、適切な教育プログラムに結びつけるための自己診断ツール“農業版iCD”を開発した。農業版iCDは、同社が採択された「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」の一環として誕生したものである。農業経営に求められる細かい業務を「タスク」として整理し、どのレベルまで習熟しているかを「スキル」として整理する。

同社では2021年からこのツールの活用を始めており、農業界に普及していくための組織も立ち上げた。経験と勘に頼ってきた農業を「見える化」し、農業経験のない若者の習熟度を高めるために、有効なツールとなることが期待されている。

1 従業員の習熟度を一元管理

有限会社トップリバー(嶋﨑秀樹代表取締役社長、以下「トップリバー」という)はレタス、キャベツを中心とする高原野菜を生産・販売する農業法人であり、また独立就農したいという若者たちに栽培技術や経営ノウハウを教える研修機関としての顔も持つ。41ヘクタールに及ぶ面積で自社生産する野菜を販売するほか、独立した元研修生などが生産した野菜の販売も手掛ける。売上高は14億円(2020年)に達する。

就農希望の若い従業員(同社では研修生という)は、4~6年後の独立をめざし、栽培技術を磨き、経営管理や財務についても教育を受ける。トップリバーの設立は2000年。これまでに50人余りの人が独立し、長野県を中心に全国各地で農業経営をしている。これまでに離農した卒業生はいない(写真1)。

逆に言えば、これだけの実績を上げるために、同社は研修生の教育に相当力を入れているということになる。実際、研修生は農繁期には、栽培技術を磨くことはもちろん、経験を積めば、農場長として生産計画や売上・費用に関する計画を立て、達成状況を振り返るという経営者さながらのトレーニングを積む。農閑期に入ると、営業スキルを磨いたり、財務、雇用を前提とした人員計画、リスク管理などについても学ぶ。入社年度や習熟度、また独立までに残された期間によって、学ぶべき知識やノウハウは当然異なってくる。「この研修生はいまこのレベルだから、この教育プログラムが有効」といった個別対応になる(写真2、3)。

同社はこれまで、パソコンのソフトを活用し、研修生ごとに教育プログラムの進捗状況の管理をしてきた。しかし、課題もあった。同社の嶋﨑田鶴子専務はこう話す。「どの研修生がどの教育を受けたのかという情報をこまめに更新していく作業は思いのほか手間がかかる。それでも更新をしていかないと、絵に描いた餅になる。どうすれば、研修生の習熟度や学んだ教育内容を体系的に一元管理できるかを長い間考えてきました」。

そうした折、嶋﨑専務は、iCDというツールがあることを知った。同社は2019年度より、農林水産省が公募する「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト(以下「スマート農業実証プロジェクト」という)の対象法人に採択された。スマート農業実証プロジェクトでは、IT関連企業や専門家などと連携し、スマート農業を活用したさまざまな実証事業を行っている。専門家とのディスカッションを通じてiCDを紹介された嶋﨑専務は、これを活用して人材教育に役立てていこうと、プロジェクトメンバーとともに検討していくことになった。

2 iCDは業務を見える化した辞書

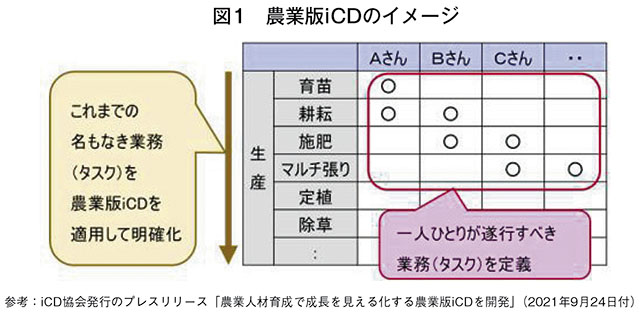

iCDとは、iコンピンテンシ・ディクショナリーの略で、IT関連に従事する人に求められる業務(タスク)と、それを支える人材の能力(スキル)を体系化したものである。図1は、iCDを簡略化したイメージ図である。縦軸には、一つの会社、あるいはビジネスに求められる業務がずらりとリスト化されている。横軸には、そのタスクを担う人材がどのレベルの能力にいるかがリスト化されている。この表をディクショナリー(辞書)に見立てて、名称がつけられた。

iCDはもともと、IT業界で働く人の仕事の習熟度をはかるツールであり、人材育成や人事評価、採用のための自己判断ツールとして使われている。

iCDが確立されたのは2015年と比較的最近である。ただしそれ以前からITエンジニア向け、ITベンダー向けなど異なる対象者向けの個別の自己判断ツールは存在していた。それらを、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)という機関が、iCDとして統合した。統合されてから年数が浅く、同ツールを活用する企業は多くはない。そのため、このツールを普及させ、活用企業を増やすための組織として一般社団法人iCD協会(以下「iCD協会」という)が2018年に設立された。

iCDの特徴は二つある。一つは、仕事をタスクとして整理している点、もう一つは、タスクとスキルを分離している点である。スマート農業実証プロジェクトのメンバーであり、iCD協会の松居栄一理事(株式会社ファインドゲート社長)は、具体例を挙げて説明する。「例えば、一つのプロジェクトを管理していくには、計画策定、必要な人員配置、予算計上、スケジュール策定、進捗管理など“タスク”がある。一方、スケジュール策定の際に必要なエクセルを使う。エクセルを使えるかどうかは“スキル”。スキルがあってもタスクをこなせるかどうかは別である。従業員は、スキルを身に付けることが当面の目標だが、会社にとっては従業員をタスクごとに確認し、従業員全体のタスク遂行能力のレベルアップを図ることが必要になる」。

松居理事によると、iCDを活用している企業は、自社の従業員の人材育成のツールに使うほか、iCDを使ってタスクやスキルのレベルを診断し、それを人事評価や給料などに反映させるところもある。また、入社希望者の能力診断ツールとして、採用を判断する際の参考にするなど使い道は幅広いとのことである。

3 トップリバー版農業iCDが完成

トップリバーの嶋﨑専務がiCD導入を決定する要因としたものは、まさに“タスク”という考え方である。独立に向けて習熟すべき仕事を分かりやすく研修生に示すため、また研修生たちの習熟度を上司や経営者が確認するためには、タスクという概念が重要だと実感したのだった。iCDは「従業員の習熟度を常に最新の状態に保っておきたい」という嶋﨑専務の期待に沿うツールではないか、と着目したのである。

農業分野でいう“タスク”とは、生産工程をさらに細分化したものである。図2は、露地栽培における業務の農業版iCDの大中小分類とタスクとの関係を示した表である。「畦畔除草」という工程の中には、当然「草刈り機を操作する」というタスクがあるが、実はそれだけでは十分ではない。必要な作業量や時間を想定し、仕事の段取りを整えることも欠かせない。そのため「草取りにかかる作業量を理解する」というタスクもある。

iCDでは、従業員が体系的に業務内容を俯瞰しやすくするため、業務が大・中・小の三つに分類されている。例えば、トップリバーのように露地野菜専作の場合、大分類として、事業戦略策定、マーケティングセールス、露地栽培といった項目に仕分けられる。露地栽培の中には、育苗、耕うん、施肥、マルチ張りといった項目がひもづけられ、これらは中分類として整理される。さらに、育苗に必要な播種、潅水、追肥といった作業が小分類となる。前述の畦畔除草は小分類の項目の一つであり、「草刈り機を操作する」「草取りにかかる作業量を理解する」という二つのタスクがひもづけられている。

農業では栽培に重点が置かれがちだが、組織として運営していくには、生産マネージメントこそが重要であるという認識から、「生産マネージメント」という大分類もある。この中には、品目、品種、季節を踏まえ、いかに圃場を有効に活用するかという「圃場回転表」、携わるスタッフの個別スキルを把握した上で立てる「人員計画」が小分類として整理されている。

すべてのタスクを洗い出すと、次は評価項目と連動させる。例えば、播種というタスクに対し、「他者を指導できる、またはその経験あり」「独力で実施できる、またはその経験あり」「サポートがあれば実施できる、またはその経験あり」「トレーニングを受けた程度の知識あり」「知識、経験無し」などレベル分けをしていく。レベル分けをすることで初めて、その後の教育プログラムに連動させられるからである。

iCDの開発および運用を決意した嶋﨑専務は、スマート農業実証プロジェクトのメンバーである一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンター(長野県)、株式会社日立ソリューションズ東日本(宮城県)、株式会社ファインドゲート(東京都)、iCD協会(同)などとともに、自社向けにカスタマイズした農業版iCDの開発に取り掛かった。

IT業界で活用されているiCDのタスク数は4500にものぼる。この中から、トップリバーに必要なタスクを拾い出して281に絞り込んだ。次に、IT業界向けの用語を農業向けに置き換える作業をした。この作業には、スマート農業実証プロジェクトのメンバーでもあり、税理士・中小企業診断士である吉川順子氏(株式会社吉川順子事務所代表)が監修役として携わった。

言語化が容易ではない業務は、タスクに含めていない。「すべての業務をiCDに置き換えられるとは思っていません。野菜の品種名もタスクには明記しません。植える時期、作型も異なり、作業内容が変わってきますから」と嶋﨑専務。あくまでも普遍的な作業を「見える化」することに専念したのである。

農業分野でいう“タスク”とは、生産工程をさらに細分化したものである。図2は、露地栽培における業務の農業版iCDの大中小分類とタスクとの関係を示した表である。「畦畔除草」という工程の中には、当然「草刈り機を操作する」というタスクがあるが、実はそれだけでは十分ではない。必要な作業量や時間を想定し、仕事の段取りを整えることも欠かせない。そのため「草取りにかかる作業量を理解する」というタスクもある。

iCDでは、従業員が体系的に業務内容を俯瞰しやすくするため、業務が大・中・小の三つに分類されている。例えば、トップリバーのように露地野菜専作の場合、大分類として、事業戦略策定、マーケティングセールス、露地栽培といった項目に仕分けられる。露地栽培の中には、育苗、耕うん、施肥、マルチ張りといった項目がひもづけられ、これらは中分類として整理される。さらに、育苗に必要な播種、潅水、追肥といった作業が小分類となる。前述の畦畔除草は小分類の項目の一つであり、「草刈り機を操作する」「草取りにかかる作業量を理解する」という二つのタスクがひもづけられている。

農業では栽培に重点が置かれがちだが、組織として運営していくには、生産マネージメントこそが重要であるという認識から、「生産マネージメント」という大分類もある。この中には、品目、品種、季節を踏まえ、いかに圃場を有効に活用するかという「圃場回転表」、携わるスタッフの個別スキルを把握した上で立てる「人員計画」が小分類として整理されている。

すべてのタスクを洗い出すと、次は評価項目と連動させる。例えば、播種というタスクに対し、「他者を指導できる、またはその経験あり」「独力で実施できる、またはその経験あり」「サポートがあれば実施できる、またはその経験あり」「トレーニングを受けた程度の知識あり」「知識、経験無し」などレベル分けをしていく。レベル分けをすることで初めて、その後の教育プログラムに連動させられるからである。

iCDの開発および運用を決意した嶋﨑専務は、スマート農業実証プロジェクトのメンバーである一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンター(長野県)、株式会社日立ソリューションズ東日本(宮城県)、株式会社ファインドゲート(東京都)、iCD協会(同)などとともに、自社向けにカスタマイズした農業版iCDの開発に取り掛かった。

IT業界で活用されているiCDのタスク数は4500にものぼる。この中から、トップリバーに必要なタスクを拾い出して281に絞り込んだ。次に、IT業界向けの用語を農業向けに置き換える作業をした。この作業には、スマート農業実証プロジェクトのメンバーでもあり、税理士・中小企業診断士である吉川順子氏(株式会社吉川順子事務所代表)が監修役として携わった。

言語化が容易ではない業務は、タスクに含めていない。「すべての業務をiCDに置き換えられるとは思っていません。野菜の品種名もタスクには明記しません。植える時期、作型も異なり、作業内容が変わってきますから」と嶋﨑専務。あくまでも普遍的な作業を「見える化」することに専念したのである。

4 目に見える物差しが必要

2020年8月より、3カ月かけてタスクの洗い出しとレベルを決め、完成させた農業版iCD。同年12月から農場長など一部の研修生を対象に試用してもらい、2021年春から運用を始めた。5月には研修生全員が、自身が関係する業務範囲内でタスクを確認し、レベルの自己診断を行った。自己診断表は、直属の上司である農場長が確認し、最終的に承認するという流れになっている。

IT業界では、自己診断結果を給与など人事評価と連動させている企業もいるが、トップリバーとしては当面、そのつもりはないという。嶋﨑専務は「まずは、個々の研修生のレベルを確認した上で、習熟度に沿った教育プログラムと結び付けていくことが優先課題」と話す。同社では従来から毎年、研修生が年度ごとの目標を立て、実行している。ここにもiCDを活用し、自身が立てた目標の達成状況のチェックや振り返りができるように設計する計画を立てている。基本的には1年に2度、研修生には自己診断をしてもらう。

2021年春に入社したばかりの新入研修生にも自己診断をしてもらい、入社2年目の研修生の自己診断表と比較してもらった。その理由について嶋﨑専務は「1年経てば、自分もここまでの仕事ができるようになるとめどが立ちますし、目標にしてもらいたいと思ったからです」と話す。「いまの若い人たちには、目に見える物差しを示してあげることが必要です。昔のように『がんばれ、がんばれ』という掛け声だけでは通じない時代ですから」と話す。同社では、少なくとも2~3年かけて、農業版iCDの活用方法や運用の成果を実証していく計画である。実際に自己診断をした研修生のコメントを以下に紹介する。

永崎亮太さん(27歳。入社5年目。御代田第一農場長)

自分が入社した頃は、こうした自己診断表がなく、目の前の仕事をするのみだった。一覧になったタスクを見て、こういう流れがあるのか、これだけの作業があるのかということをおおまかに理解した。

自己診断してみて「人に教えるところまでいっていない」と気づかされたタスクがあった。そのタスクについては後日、トップリバーの顧問の指導を受けたり、すでに独立した先輩に聞いたりした。

農場長として、傘下にいる研修生の自己診断表を確認してみたが、本人と自分の評価が異なる部分があった。そうしたギャップがあることを(iCDを活用することにより)知ることができた。自分も独立と同時に、3~4人を雇用して始めるつもりだが、経営側と雇用される側の意識の違いがあることを知った上で、丁寧に指導していきたい。

稲葉貴大さん(33歳。入社1年目)

トップリバーに入社して初めて農業を経験している。それまで農業は「経験」「感覚」の世界だと思っていた。自己診断ツールを使ってみて、業務が体系化されていることに良い意味で驚いた。

私自身は「露地栽培」と「生産マネージメント」という大分類に含まれるタスクの自己診断をした。iCDには他にも「事業戦略策定」や「営業」「総務・人事・経理」という項目がある。これを見て、独立後に営業や経理などの業務にも目を配らないといけないと改めて気づいた。

数年後に独立する計画だが、初めから人を雇って始めるつもりだ。農業の経験がない人を雇った場合、タスクを見てもらい「こういう流れで仕事が進んでいく」「あなたにはこの部分の仕事をやってもらう」といった説明のしやすさはあると思う。

5 普及に向けた取り組みも開始

今後、iCDが農業界でどう広まっていくだろうか。iCDという名称こそ使っていないが、タスクとスキルを組み合わせて、20人ほどの従業員の人材教育をしている大規模稲作法人もいる。それを考えると、少なくとも一定規模以上の従業員を抱える担い手であれば、有効に活用していくと思われる。日本農業法人協会が2021年10月に発表した「2020年農業法人白書」によると、正社員数が10人以上という農業法人は全体の25%を占める。この規模の法人であれば、iCDの活用が視野に入ってくるだろう。

一方、トップリバーの研修生である永崎さんや稲葉さんが、独立直後から少人数の従業員に対し、iCDを活用すると語ったところからうかがえるように、経営者が有効だと判断すれば、少人数の従業員であっても有効なツールとなりうる。嶋﨑専務も「切れ目のない人材育成を行うことで、持続的な組織に育てていくことが先決。(iCDを活用するかどうかは)人数によって決まるとは思わない」ときっぱり話す。

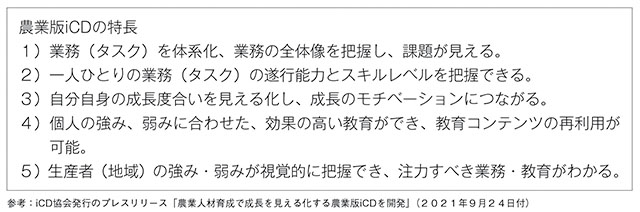

トップリバーを始め、iCDの開発に関わったスマート農業実証プロジェクトメンバーらは、iCDの存在を農業関係者に知ってもらうため、iCD協会内に2021年9月に「農業版iCD研究部会」を立ち上げた。すでに、iCD協会のウェブサイトには「2021年度版農業タスクディクショナリ」が公開されており、誰もが閲覧できる。農業版iCDの特長を以下のように整理している。

一方、トップリバーの研修生である永崎さんや稲葉さんが、独立直後から少人数の従業員に対し、iCDを活用すると語ったところからうかがえるように、経営者が有効だと判断すれば、少人数の従業員であっても有効なツールとなりうる。嶋﨑専務も「切れ目のない人材育成を行うことで、持続的な組織に育てていくことが先決。(iCDを活用するかどうかは)人数によって決まるとは思わない」ときっぱり話す。

トップリバーを始め、iCDの開発に関わったスマート農業実証プロジェクトメンバーらは、iCDの存在を農業関係者に知ってもらうため、iCD協会内に2021年9月に「農業版iCD研究部会」を立ち上げた。すでに、iCD協会のウェブサイトには「2021年度版農業タスクディクショナリ」が公開されており、誰もが閲覧できる。農業版iCDの特長を以下のように整理している。

今後、自社向けにカスタマイズされたiCDを活用したいという要望が農業法人などから出てくれば、プロジェクトメンバーが中心となってコンサルティングをしていく。また、露地栽培以外の他の品目のiCDの開発にも取り組み、農業界での導入を進めていく計画だという。

農業法人への普及に先立ち、iCDは農業関連の人材派遣、または人材マッチング企業での活用が考えられる。登録者に自己診断をしてもらうことで、その人の習熟度を確認でき、マッチングの精度向上につながる。また、農業に新規参入する企業での活用も考えられる。「農業の経験がない人が代表に就く場合、従業員の配置を考える際の材料になる」(嶋﨑専務)。

IT業界向けに開発されたツールがどこまで農業界に広まるか。「IT業界の枠組みが農業に適用できるとは思わない」と突き返すことは簡単である。しかし、人材を確保し、育成していくことが喫緊の課題となっている農業界には、そうした余裕はない。

iCD策定に関わった前述の吉川税理士は「農業法人から人材育成に関わる相談が増えてきた」と話す。「家族経営から法人経営に移行するケースが増える一方、雇用した従業員をどう教育すればいいか悩む経営者もいる。人の問題は中小企業全般にわたる課題だが、農業界でも顕在化したということだろう」と話す。

筆者は、近年農業法人における人材育成を研究課題としてきた。人材育成を重視し、育成のためのさまざまな施策を取り入れている農業法人でヒアリングを行った。従業員の習熟度を誰がどう確認し、どう適切に評価するかという課題に直面する法人は少なくない。人が人を評価する際、主観を省くことが難しいからだ。その点、属人的な要素をなくし、客観的に評価するiCDというツールが農業界に紹介されたということは一考に値する。どうすればより多くの農業経営者や法人にとって使いやすい仕組みをつくり出すことができるか。iCDを議論の出発点として位置付けることはできるだろう。