ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 野菜価格安定制度と産地の取り組み (最終回) ~野菜価格安定制度への期待 有識者の皆様からの寄稿~

制度創設から約半世紀が経過した野菜価格安定制度の役割、実施状況、野菜需給動向、産地の取り組みなどについて10回にわたって連載してきた。最終回となる今回は、外部有識者として、東京聖栄大学健康栄養学部食品学科客員教授(常勤)の藤島廣二様、一般財団法人消費科学センターの高橋裕子様、静岡県の野菜生産法人の株式会社エースの浅田崇之様、全国生産出荷団体の全国農業協同組合連合会園芸部様から、野菜価格安定制度への期待や取り組みなどについて紹介いただく。

野菜価格安定制度が果たしてきた役割

東京聖栄大学 健康栄養学部 食品学科

客員教授(常勤) 藤島 廣二

1 不安定な需給と価格 客員教授(常勤) 藤島 廣二

野菜は国民の日々の食生活で必要とされるだけでなく、人々の健康を維持する上でも不可欠な必需品である。しかも、その多くは消費に至るまで生鮮品として取り扱われ、貯蔵性は極めて低い。それゆえ、供給量と需要量とが一致し、価格も安定化することが特に強く求められる。

ところが、実際には野菜の生産(供給)と消費(需要)は天候などの影響を受けやすく、極めて不安定である。例えば夏秋きゅうりの場合、適度の降雨があった翌日に気温が25度、30度と上昇すれば、生産量は通常の倍以上になることが珍しくなく、逆に曇天で低温が続けば半分以下にもなる。その上、消費量は生産量とは反対に暑ければ減少するし、涼しければ増加する。もちろん、生産量と消費量が相反するのはきゅうりだけではない、晩秋期のはくさいなどは寒さで生育が悪い時期ほど、鍋料理用の需要が増加する。あるスーパーの店長の話では、小春日和とも言えるような暖かい日の翌日、最高気温が前日の20度前後から15度を下回るほどに低下すると、鍋物需要が急増し、はくさいの販売量は前日の10倍以上にもなるという。

加えて、野菜の生育期間は数ヵ月と短いものが多く、短期間で栽培品目を変えることが容易であるため、生産シーズンごとに、あるいは年ごとに各品目の栽培面積が変化しうる。そのため、ある時に何らかのきっかけで需要が供給を大幅に超える品目が出ると、その価格が急騰し、翌シーズン(翌年)は当該品目の栽培面積が増え、生産量(供給量)が増加し、価格が逆に低落し、さらに次のシーズンには栽培面積・生産量が減少し、再び価格が高騰するといった悪循環が起きることもある。これは当然、生産者にとって経営の不安定化の要因となることから看過できない問題であるが、消費者にとっては生産者以上に大きな問題となりうる。生産者の場合、高騰時の利益を貯蓄しておくことができれば低落時にも生産の継続は可能であるが、消費者の場合は低落時に大量に購入し、高騰時まで保管して食することなどできないからである。

そこで、こうした問題を解決することを目的に、野菜価格の変動が激しかった昭和30年代に京都府などにおいて生産・供給量の大幅な変動を防止するための野菜産地対策が始まった。それを受けて昭和41年7月に野菜生産出荷安定法が制定され、全国を対象とする「野菜価格安定制度」が創設された。

2 供給量と価格の安定化

野菜価格安定制度が社会的に課された役割は、上述からも推察されるように、誰もがいつでも必要量を購入できるように価格を安定化することといえる。ただし、戦時中などのような統制経済の時代であれば、政府が価格を一定水準に決めてしまうことも可能であるが、自由主義経済の下ではそれは不可能である。それゆえ、同制度では供給量(生産量)を需要量(消費量)に極力合わせることで価格の安定化を図る方策が採用された。

その方策のうち主なものの一つは、価格の下落時に低下分の一部を補填する補給金を交付することで生産者の受け取り分を平年価格(過去6ヵ年の市場価格の平均)に近い水準に維持し、それによって次期作の栽培面積の減少を防ぎ、生産量(供給量)の大幅な減少を食い止めようとする方法である。この方法は消費量が多く重要な野菜である「指定野菜」(14品目)と、それに準じる「特定野菜」(35品目)において実施されている。

もうひとつの主な方法は、国が指定野菜の過去10年間のデータから品目ごと季節ごとの需要量、国内生産量などを予測し、それを基に産地が供給計画を策定して需要に見合った供給の実現に務めるというものである。この供給計画の作成・実行は指定野菜を生産する「指定産地」(現在は891産地)に限られるが、野菜価格安定制度に関する本シリーズの第3回(野菜情報2020年7月号)で指摘されたように指定野菜は国産野菜出荷量全体の8割(平成30年929万トン)を占め、指定産地は指定野菜出荷量全体の7割(637万トン)を占めることから、供給計画が供給の安定化に寄与する度合いは大きい。

しかし、上記の2方法はごく短期の需給の乖離とそれによる価格変動に対応することができない。そのため、昭和47年から、指定野菜の中の主要露地野菜4品目(にんじん、レタス、だいこん、はくさい)を対象に緊急需給調整事業が開始された。本事業は価格の暴騰時に出荷の前倒しによって供給量を増やし、逆に暴落時には出荷の後送りなどによって供給量を減らすもので、短期の供給量の調整に適している。

これらの方法が実行された結果、本シリーズの第2回(2020年6月号:トマト)、第4回(同8月号:キャベツ)、第5回(同9月号:レタス)などで明らかにされたように、供給量と価格の安定化が進んだ。そのことを、これまでと同様に東京都中央卸売市場での入荷量(供給量)と卸売価格から証明するために、両者の生産シーズン別品目別変動係数をトマト、キャベツ、レタス、たまねぎについてまとめたのが表1である。変動係数とは「標準偏差÷平均」の値であるが、これが小さいほど入荷量(供給量)や卸売価格が安定的であることを意味する。したがって、価格安定制度が創設されたばかりの「昭和41~43年度」に比較して、「昭和62~平成元年度」と「平成28~30年度」、特に「平成28~30年度」は供給が安定し、価格が安定したと判断できる。すなわち、野菜価格安定制度の当初のねらいどお り、供給を需要に合わせて安定化させることによって価格の安定化を実現したといえよう。

3 野菜指定産地の伸長と自給率の維持

野菜価格安定制度創設当時、当事者が意識していたとは思えないものの、20世紀末以降、国産野菜を求める消費者の要望に応えて、同制度が果たした役割も大きい。そのことは生産者の高齢化によって野菜生産を含む農業生産全般が後退しつつある中、野菜指定産地の生産が伸張し、輸入野菜に対抗して自給率を高く維持できたことに現れている。

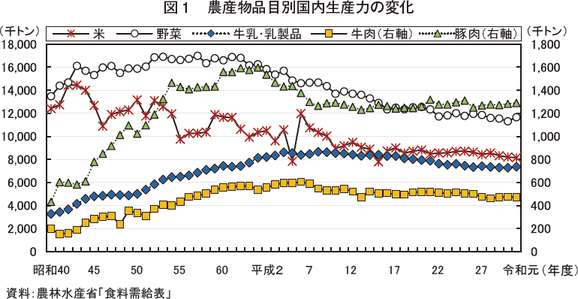

図1から国内農業の生産動向を概観すると、昭和40年代前半に減反政策が始まった米を除くと、多くの品目で昭和60年代から平成初期あたりを境に生産力の後退傾向が始まったことが明らかである。戦後一貫して生産量の著しい増加傾向がみられた豚肉、牛肉や牛乳・乳製品さえも、その頃を境に減少・横ばい傾向に転じた。野菜の場合も平成2年と30年とで比較すると、作付面積は65万ヘクタールから46万ヘクタールへ、生産量は1585万トンから1131万トンへ、それぞれ2~3割も減少した(注1)。

しかし、野菜指定産地の指定野菜に限ると、その合計作付面積は平成2年の15万ヘクタールから30年の17万ヘクタールへ、1割超増加し、出荷量は同期間に518万トンから637万トンへ2割超増加した。それゆえ、その作付面積と出荷量が野菜全体に占めるシェアも、作付面積で23%から37%へ、14ポイント上昇し、出荷量で33%から56%へ、23ポイントも上昇した。

野菜指定産地の指定野菜の生産がこれほどに伸長したのは、野菜価格安定制度によって生産者の収入が保証されたことが大きく影響している。例えば群馬県内のキャベツ農家の場合(本シリーズの第4回(2020年8月号)を参照)、作付面積7ヘクタールとすると、平年の出荷量が476トン、価格がキログラム当たり77.9円で、シーズン終了後、売上額から諸経費を差し引いた農家収益は824万円となる。が、価格が3割下落して54.5円(77.9円×0.7)となると、価格安定制度による補給金を受け取れない生産者は「290万円の赤字」になるのに対し、補給金664万円((保証基準額70.0円/kg-54.5円/kg)×補填率0.9×476トン)を受け取れる生産者は「374万円の黒字」となる。農家収益は平年の半分ほどではあるが、同程度の規模で次期作を準備する経済的ゆとりを持つことができることになる。

こうしたことの結果、表2に示したように、いずれの品目でも自給率が低下したものの、輸出入を国が管理している米を除くと、平成30年度において最も高い自給率を示したのは野菜であった。しかも、他の品目との自給率の格差も大幅に拡大した。昭和40年の自給率は野菜100%、牛肉95%で、その差は5ポイントであったが、平成30には78%と36%に変わり、格差は42ポイントに拡大した。すなわち、野菜価格安定制度が指定産地の育成に寄与したことによって、野菜の自給率が高く維持され、消費者の国産野菜志向に応えることができたと言える。

注1:農林水産省「野菜生産出荷統計」「食料需給表」による

消費者として野菜価格安定制度に期待すること

一般財団法人消費科学センター 高橋 裕子

1 はじめに巣ごもり需要で鍋の素が売れたそうだ。最近は一人用の物も人気で、にわかに鍋が注目されている。欠かせないのが、白菜などの冬野菜だが、最近は、高値になったり、安くなったりと生産者や消費者を困らせている。

野菜の栽培は、梅雨、台風、寒波、温暖化といった、異常気象はもとより、日々の気象条件にさえ大きく左右されるので、一年を通して安定栽培することは大変難しい。そのため、野菜価格の変動も大きくて、生産者の経営に大きな影響を及ぼしている。

2 野菜価格安定制度の誕生

昭和39年(1964年)の冬も野菜が高かった。当団体の広報紙の記事によると、物価家計部が野菜の価格を調査、その結果に基づいて、農林省(現農林水産省)に要望書を提出した。

「生鮮食料品の問題は、まず第一に生産者の問題である。政府は、もっとお金をかけて合理化してもらいたい。作付の指導その他にしても、もっと本腰を入れて考えてもらいたい。次に流通の無駄をはぶいていく必要がある。消費者も十分に勉強しなければならないが、小売業者がよけいなマージンをとらないようにする必要もある」と(資料)。

当時は、生産者の規模が零細で、しかも副業的に行われているものが多いため、生産性が低かった。そのため、激しい価格変動の下では、生産が不安定になり供給も不安定だったようだ。また、流通の制度も確立していなかったので物流の中間マージンが野菜価格を押し上げていたようだ。

そんな状況下にあって昭和41年野菜生産出荷安定法が制定された。野菜の安定的な生産と消費を確保するため、野菜価格安定制度が設立された。

3 指定野菜価格安定対策事業

私たち消費者は、キャベツ一玉ならこれくらい、人参なら3本でこれくらいの値段とおおよその感覚がある。

考えてみると工業製品のように均一の製品を作ることの出来ない野菜の価格が、作っている生産者も違えば、産地も北から南までの広がりがあるのに、だいたい一定の価格になっていることは不思議なことだ。

この不思議を可能にした制度のひとつが指定野菜価格安定対策事業になる。家庭で特によく使われる野菜14品目(キャベツ、きゅうり、さといも、だいこん、たまねぎ、トマト、 なす、ねぎ、にんじん、はくさい、ばれいしょ、ピーマン、 ほうれんそう、レタス)が指定されている。

それらの野菜は、生産地と消費地の市場が決められていて、生産者は消費地市場への安定供給の義務を負う代わりに野菜価格が著しく低落した場合には、低落相当額が補てんされる仕組みで、生産者の経営を安定化し、次期の計画生産に繋げてもらうことを意図すると共に野菜を大消費地に安定的に届ける制度になっている。

また、野菜の旬は、産地を移動するので、それを生かした「産地リレー」により、出荷時期をずらすことで、同じ種類の野菜の安定供給を図っている。あるエリアで天候不順が続き価格高騰が起こりそうな見通しの場合も、次のエリアの生産者が早採りして出荷することでカバーし合う対策だ。

青果店でいつも変わらない野菜がほぼ一定の値段で提供されているのには、こんな仕組みがあった。

4 野菜価格安定制度への期待

野菜の価格安定制度は、生産者には「経営安定効果」を、生産地には「産地保全・育成効果」を、消費地には「安定供給効果」をもたらして来た。この制度は、国、県、生産者が基金を拠出して運営されているが、このところ野菜価格の低迷が続き、発動回数が増えて、財源となる基金が少なくなっているとも聞く。

一方で昨年の夏は、長雨の影響でレタスやきゅうりなどの価格が2倍にも高騰した。地球温暖化や自然災害などこれまでは考えられないような現象が野菜にも及んでいて、供給と価格の安定がさらに厳しくなってきているようにみえる。昭和41年にできた制度では、最近の変化に対応しきれないようにも感じる。新型コロナウィルスなども今後どのような影響をもたらすのか予測が難しい現状を考えると、さらに、十二分にきめ細かい制度が必要なのではと思う。

この制度は、単に生産者の収入だけを考慮したものとは違って、私たち消費者の日々の安定的な食生活にとっても欠くことのできない必要なものと言える。尚一層充実されることを希求します。

野菜価格安定制度への期待

~株式会社エース 浅田崇之氏へのインタビュー~

1 脱サラし野菜生産法人株式会社エースを設立株式会社エース(以下「(株)エース」という)は、平成31年1月4日に設立した静岡県浜松市の野菜生産法人である。代表取締役である浅田崇之氏は、非農家出身で京都府において結婚し、別の仕事をしていたが、「いつか人のためになる仕事として農業に携わりたい」という気持ちを持っており、農業へのアンテナは張っていた。そうした中で、平成22年に研修体制や独立支援体制がしっかりしている長野県の農業生産法人のことを知り、その代表者の著書を読んで転職を決意した。転職に当たり家族の説得に2年を要した。

当該法人で野菜生産や販売を2年間学んだ後、浜松の新農場立ち上げの責任者として4年間、畑探しから役場・地主との交渉、生産管理、販売などさまざまな経験をすることができた。当該法人では、親子理論で同社の農場の管理を引き受け、安定した収益があがるまではその販売網を活用する形で独立することができる。静岡県は、温暖な気候により長期連作が可能であり、大消費地である東京と名古屋の中間に立地していることから販路の確保にもメリットがあり、静岡県で独立を決意するきっかけにもなった。

独立に当たっては、苦労や喜びを共有しながら農業生産に取り組みたいという思いから、個人経営ではなく法人経営を選択した。法人名には「農業界の4番で“エース”を目指す」という浅田代表の意気込みが込められている。

現在は、レタス5ヘクタールに加え、キャベツ13.9ヘクタール、スイートコーン4ヘクタール、施設でちんげんさい20アールを生産している。従業員は12名(社員6名、パート5名、技能研修生が1名)で平均年齢は28歳である。

生産した野菜は、全て契約取引により実需者へ直接出荷しており、最終的には小売量販店で販売されているものが多い。

2 野菜価格安定制度は野菜生産者の経営安定のための基礎インフラ

(株)エースでは、令和元年度から冬レタス生産で契約指定野菜価格安定事業を利用している。静岡県内の野菜生産者と情報交換をする中で、露地で栽培されるレタス生産は天候による豊凶の影響を受けやすいことから、契約野菜事業の利用を勧められたことが利用のきっかけである。野菜生産者仲間の多くも契約野菜事業を利用している。

(株)エースでは、現在、1日当たりの出荷数量や契約価格(基本となる価格の範囲内で卸売市場価格を考慮して決定)を明記した書面による契約取引を行っている。契約取引は、販路確保や収入安定化などのメリットがあるが、天候による作柄変動による価格低落、生産過剰などのリスクがあるため、契約野菜事業の価格低落タイプに加入し、これらのリスク軽減により経営の安定化を図っている。冬レタスの生産は、天候による価格変動が大きく、契約取引を履行する上でリスクが常にあることから、自分の契約内容のリスクを吸収し、収支の見込みが立てやすい価格低落タイプが自分の経営に合っていると判断した。

現在、契約野菜事業を利用して2年目となるが、令和2年度は冬レタスの出荷のピークを迎える令和3年1月から2月に安値となったため、補てんの対象となった。2年4月の緊急事態宣言の発令で販売先を改めて探すなど出荷が困難な状況が続き、最終的に出荷できなかった野菜もあった。宣言が解除され状況が改善した矢先、冬レタスの出荷開始の11月から作柄良好により価格の低迷が続き苦しい状況が続いているが、契約野菜事業で価格低落リスクを軽減できているため、安定的に生産を継続することが可能となっている。

3 日本の農業を担う人材を育成

(株)エースで働く従業員は、最終的に独立を目指している者が多く、浅田代表もそのサポートは惜しまないという。一方で、育った貴重な人材がいつまでもエースで働きたいと思えるような職場環境を目指し、国内での生産拠点を3カ所に増やしたいと考えている。また、いずれは海外進出も視野に入れており、夢をもって前向きに野菜経営に取り組む姿勢を社員に見せることで、長く、共にエースで働いてほしいと願っている。

全農の園芸事業の取り組み概要と 野菜価格安定制度について

全国農業協同組合連合会 園芸部

1 野菜を取り巻く情勢の変化(1)新型コロナウィルス感染症拡大

これまで、単身・共働き世帯の増加や調理の簡便化ニーズの高まり等を背景に、加工調理食品の需要は拡大していたが、新型コロナウィルス感染者数の増大により、在宅機会の増加を背景に、その需要を更に加速化させることとなった。あわせて、内食の復活やeコマースによる食料品購買、宅配ニーズの増大など、消費者の購買行動を大きく変化させることとなった。

その一方で、インバウンド需要の喪失、外食需要の低迷等により、生鮮青果物の需給は大きく混乱することとなり、こうした消費を取り巻く変化に、青果物生産・流通・販売を担う各者は的確に対応していくことが急務となっている。

(2)野菜の生産・消費の変化

野菜の生産量は、1980年代から緩やかに減少し、2000年代以降は横ばいとなっている。

輸入量は、1980年代から増加してきており、近年では、国内生産量の4分の1に及ぶ約300万トンが輸入されている。

一方、食の簡便化・外部化の進展を背景に野菜の需要は家庭での生鮮消費から加工・業務用消費にシフト(全体の6割程度)しており、さらにその3割程度が輸入野菜によってまかなわれている。

野菜の国内生産量を拡大するためには、加工・業務用用途に定着している輸入野菜のマーケットを国産に転換していくことが重要である。

2 JAグループ園芸事業の取り組み

(1)JAグループの園芸事業

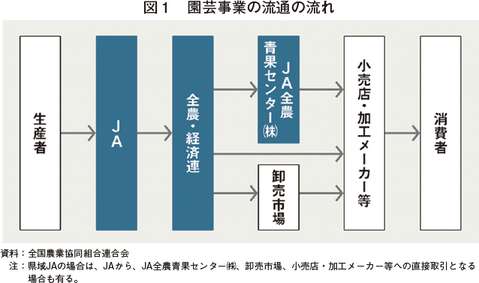

JAグループでは、生産者の所得向上、消費者への安全・安心な青果物提供を使命に、生産者から集荷した青果物を、卸売市場(卸売会社・仲卸)の機能を活用した販売、実需者(消費者・小売業者、加工業務用実需者等)に直接販売することで、実需者ニーズを直接把握し、そのニーズを迅速に産地(JA・生産者)にフィードバックするなど、多様な取引を展開している。さらには近年では、消費者のニーズを踏まえ、直売所やeコマースによる農産物販売にも取り組んでいる(図1)。

(2)全農園芸事業の取り組み

本会は、(1))生産基盤の確立、2)食のトップブランドとしての地位の確立、3)海外戦略の構築、4)元気な地域社会づくりへの支援、5)JAへの支援強化を最重点施策として掲げ、事業を展開している。

園芸事業については、1)青果物の選果・選別・調製作業の軽減に資するJAとの共同による広域集出荷施設等の整備、2)実需者への安定供給に向けた端境期を中心とする加工・業務用野菜の生産提案・契約栽培の拡大、3)冷凍・小分け機能などを備える物流・加工施設の整備等を重点施策として掲げ、生産基盤の維持拡大と生産者手取りの向上、事業の拡大を図っている。以下、具体的な取組事例を紹介する。

ア 生産と販売強化の取り組み

(ア)契約栽培の拡大

本会では、たまねぎ、キャベツ、かぼちゃといった加工・業務用需要の大きい品目等を重点的に、JAを通じ、実需者ニーズにもとづく生産提案を行い、生産の拡大を推進している。

かぼちゃでは、播種前契約による収入安定、品質に応じた価格加算設定や、鉄コンテナ出荷等による労力軽減と出荷コストの削減をすすめ、生産者の手取り向上を図っている。

令和元年度では5県13JAでの取り組みであったが、令和2年度は8県18JAでの取り組みに拡大し、産地リレーの構築をすすめている。今後も生産振興をすすめ、令和4年度には100ヘクタールの規模拡大を目指している。

(イ)輸入品からのシェア奪還

近年、輸入比率が高く消費量が拡大傾向にあるブロッコリーについても、重点的な取り組みを展開している。

JAを通じて、花蕾部分が従来品種の約2倍の大玉品種の生産を提案し、JA・生産者との契約取引により、大手コンビニエンスストア惣菜原料としての販売や各地の冷凍加工業者を通じた学校給食への取引を開始した。(図2)

産地への提案に当たっては、収支シミュレーションを示して生産者手取りを見える化するほか、一斉収穫・コンテナ出荷による労力軽減・出荷コスト削減を推進している。

令和元年11月には、国産ブロッコリーを使用した惣菜が、大手コンビニエンスストアの1万8000店で販売され、令和2年度も継続している。

(ウ)実需者のニーズの把握にもとづく販売の強化

実需者ニーズの把握を強化するため、全国のパートナー市場とは、販売先(実需者)を明確にした上で、事前に販売量や価格を決める予約相対取引の拡大に取り組み、青果物の安定的な売場確保につとめている。

また、コロナ禍にともなう消費者の小分け・包装ニーズの高まりを受け、本会では、JA全農青果センター株式会社や地域の直販施設において、包装・加工・冷蔵機能等の強化をはかるべく施設の整備・拡充を行っていくこととしている。

イ 園芸物流合理化の取り組み

2024年施行のドライバーの時間外労働上限規制に加え、近年、ドライバー不足や働き方改革に起因して、遠隔地産地を中心に、園芸事業における物流分野の課題は深刻化している。

こうした中で、本会はグループ会社との連携による消費地・産地ストックポイントの整備促進・利用拡大や、青果物のパレット輸送の拡大に向けた検討をすすめている。

とりわけ、喫緊の課題となっている九州地区を中心に、JA域を越えた配送拠点の整備、さらには、県域を越えたブロック域での広域配送拠点の整備と共同配送の実現に向けた検討に着手した。

そのほか、ドライバーの手荷役解消に向けては、業界標準となっている11型(110センチ×110センチ)パレットサイズに合わせた段ボール規格の変更、それに伴う出荷規格の見直し、一貫パレチゼーションの構築なども検討し、輸送におけるパレット比率の拡大を目指している。

3 野菜価格安定制度の役割と今後必要な視点

(1)消費・産地の双方の視点に立った制度

野菜価格安定制度は、消費者に対しては、適切な価格での野菜の安定供給の実現、生産者にとっては、再生産価格の保証を通じた安定生産の継続を目的とした、消費地・産地の双方の視点にたった極めて重要な制度である。

(2)需給構造の変化に伴う価格形成の変化

既述のとおり、ライフスタイルの変化に伴い、野菜の需要は加工・業務用にシフトするなど、野菜の流通構造は、制度創設時から大きく変化している。

家庭内需要が主体で、卸売市場流通中心の時代は、野菜の価格は需要と供給のバランス調整により収斂していたが、加工・業務用需要の増加、契約生産・販売の進展、市場外流通の拡大、消費者の野菜価格に対する需要弾力性の低減、量販店等におけるEDLP(Every Day, Law Price)志向など、野菜の需給と価格決定のプロセスは大きく変化してきている。

例えば、加工・業務用野菜の調達においては、「不作時でも必要量は必ず調達すること」が求められる反面、「豊作時でも必要量以上は仕入れない」「加工・業務用途仕向けの不作に備えた契約生産分・余剰作付け等が市場に流入する」等の状況が、卸売市場の価格形成において、豊作時はより安値に、高値時はより高値になりやすいという傾向に少なからず影響を及ぼしていることが考えられ、結果として、平成29年度以降は、野菜価格安定事業の交付額が高止まりする傾向となっている。

(3)今後必要な視点

近年の野菜の年間輸入量が約300万トンある中で、加工・業務需要への国産原料への置き換えの伸びしろが大きく広がっているように見える一方、個別品目・時期によっては、需給緩和が見られる。

産地サイドとしては、今後、新たに加工・業務需要向けの取り組みを展開・拡大しようとする場合、国内・国外産地の時期別の供給状況や、流通経路、取引価格の状況を緻密に分析したうえで、需要に見合った品目の選定・作付計画等を判断する必要がある。

また、国の加工・業務用生産関連施策についても、単なる生産振興ではなく、需給の安定化を意識した仕組みの導入をはかる必要性が増しているのではないかと考える。

同時に、野菜価格安定制度に関しても、卸売市場価格の価格形成が加工・業務マーケットの動向に大きく影響を受けやすい構造に変化しつつあることをふまえ、生食需要と加工・業務用需要の双方を視野に入れた需給安定の視点および仕組みの検討が求められていると考える。