調査・報告 (野菜情報 2020年11月号)

調査・報告 (野菜情報 2020年11月号)

野菜価格安定制度と産地の取り組み(第7回) ~全国一のたまねぎ産地 北海道網走地区 ・佐賀県白石地区などの取り組み~

野菜業務部

1 はじめに

たまねぎは、中央アジアまたは西アジアが起源といわれ、紀元前から栽培されてきた。2018年には全世界で約9700万トンが生産されており、野菜の中ではトマトに続いて2番目に多い。わが国の生産量は、約116万トンで世界第20位である。

たまねぎは、カレー、シチュー、サラダ、オニオンライスなど多様な料理に向くため、消費量が多く、料理レシピサイトに掲載されているレシピ数は他の野菜と比較して圧倒的に多い。

本年7月に行われた種苗会社によるアンケート調査では、大人の好きな野菜でたまねぎが第1位となった。首位は、調査開始以来10年以上連続してトマトだったが、本年はコロナ禍で在宅時間が増加して自炊頻度が高まる中、「おいしいから」「料理がしやすいから」という理由から、たまねぎを選ぶ回答者が多かった。

今回のレポートでは、たまねぎの生産・流通・消費の動向と、北海道、佐賀県および富山県の代表的な産地の取り組みを紹介する。

2 たまねぎの需給動向

(1)たまねぎの作付面積・出荷量~作付面積減少の中で出荷量を維持~

たまねぎの作付面積は、昭和60年産に3万800ヘクタールとなった後は減少したが、平成17年産の2万3000ヘクタールを底に増加に転じ、30年産は2万6200ヘクタールとなっている。

出荷量は、昭和50年代以降は90万トンから110万トン程度で推移しており、平成30年産は104万2000トン、令和元年産の速報値では過去最多の119万6000トンとなった(図1)。

平成2年産から18年産、30年産にかけてのたまねぎの作付面積および出荷量をみると、2年産は作付面積2万9000ヘクタール、出荷量112万1000トンだったが、18年産は作付面積2万3600ヘクタール(平成2年比81%)、出荷量101万9000トン(同91%)、30年産は2万6200ヘクタール(同90%)、出荷量104万2000トン(同93%)となっている。作付面積は、2年産から18年産にかけて約2割減少したが、30年産では2年産の9割にまで回復し、出荷量も18年産から30年産にかけて回復している(表1)。

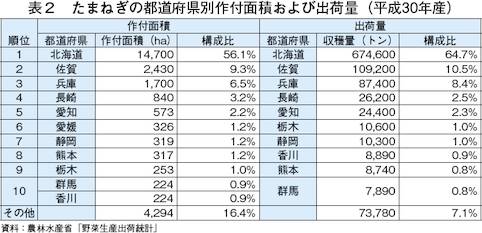

30年産たまねぎの都道府県別作付面積、出荷量をみると、作付面積上位5道県は、北海道1万4700ヘクタール(全国シェア56%)、佐賀県2430ヘクタール(同9%)、兵庫県1700ヘクタール(同7%)、長崎県840ヘクタール(同3%)、愛知県573ヘクタール(同2%)となっており、北海道が56%を占める。上位5道県のうち2年産から増加したのは、北海道(2年産比126%)、佐賀県(同122%)および長崎県(同147%)である。

出荷量上位5道県は、北海道67万4600トン(全国シェア65%)、佐賀県10万9200トン(同11%)、兵庫県8万7400トン(同8%)、長崎県2万6200トン(同3%)、愛知県2万4400トン(同2%)となっており、北海道が全国の約3分の2を占める(表2)。上位5道県のうち2年産から増加したのは、北海道(2年産比124%)、佐賀県(同125%)および長崎県(同154%)である。

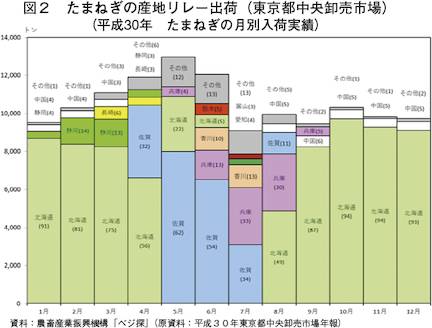

東京都中央卸売市場のたまねぎの月別入荷実績をみると、5~7月が佐賀県、8月~翌4月は北海道が多くなっており、季節などですみ分けし、産地リレーしながら消費地に周年で安定供給していることがうかがえる。国内最大の生産量を誇る北海道では、2~3月に種をまき、8~9月に収穫したものを貯蔵施設で保管し、翌6月頃まで出荷しており、9月~翌3月は東京市場では北海道産が入荷量のほとんどを占めている(図2)。

(2)たまねぎの輸入動向~中国などから輸入が増加~

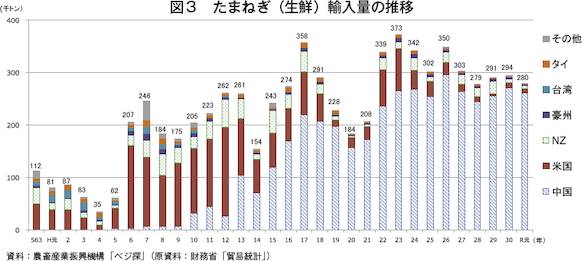

たまねぎは、生鮮野菜の中で、輸入量が最多である。生鮮たまねぎの輸入量は、平成2年の8万6646トンから18年は29万1072トン、30年は29万4257トンへと増加している。輸入先は、14年にそれまで最多だった米国を抜いて以来、中国が最多となっている。

中国産たまねぎの輸入量は、冷凍餃子事件などを背景に17年から20年にかけて減少したが、再び増加し、近年ではシェアが9割を超える(図3)。

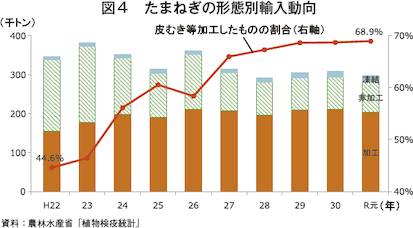

形態別の輸入状況をみると、むきたまねぎなど皮むき、裁断といった処理を行った「加工」の割合が10年足らずの間に5割未満から7割近くにまで増加している(図4)。こうした加工たまねぎは、主として加工・業務用に利用されており、加工・業務用たまねぎは輸入品への依存を高めてきたことがわかる。加工たまねぎの大部分は中国から輸入されている。

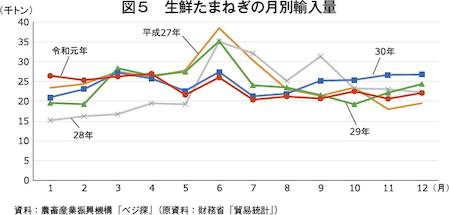

生鮮たまねぎの月別の輸入量は、年間を通じて比較的一定している(図5)。これは、輸入たまねぎは、端境期や不作時にスポット的に利用されるのではなく、年間を通じて一定の需要があるためと考えられる。

30年の輸入生鮮たまねぎの輸入価格(CIF価格)は1キログラム当たり47円で、国内価格(東京都中央卸売市場卸売価格1キログラム当たり106円)の4割程度となっている。

(3)たまねぎの消費動向~汎用性が高い食材として年間購入量が増加~

たまねぎの1人当たり年間購入量は、生産野菜全体が減少している中で、平成2年の4789グラムから、18年には4889グラム(平成2年比102%)、30年には5368グラム(同112%)と増加している(表3)。

また、1人当たり年間支出額は、平成2年の885円から、18年には911円(平成2年比103%)、30年には1100円(同124%)と増加している(表4)。

たまねぎを切ると目にしみるが、その原因は硫化アリルという成分である。硫化アリルの一種であるプロピルメチルジスルフィドには、コレステロールの代謝促進や血栓予防に効果があるので、動脈硬化の予防になると考えられている。たまねぎを切った後に酵素が働くよう30分程度そのままにして水にさらさないで食べると効果的に成分を摂取できる。また、ケルセチンという抗酸化作用のある成分も含まれ、発ガンの抑制や動脈硬化の予防の働きがあると考えられている(注)。

注:詳しくは、農畜産業振興機構「野菜ブック」 https://https://www.alic.go.jp/y-suishin/yajukyu01_000313.htmlを参照

(4)たまねぎの加工・業務用需要

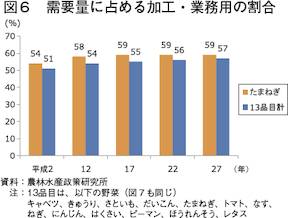

たまねぎの需要量に占める加工・業務用の割合は約6割であり、他の指定野菜と比較しても高い割合となっている(図6)。

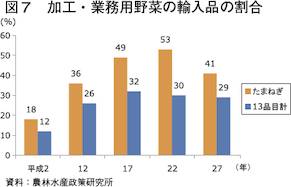

また、たまねぎの加工・業務用需要の4割は輸入品で賄われている。輸入割合は平成22年と比較すると低下してきているが、指定野菜の中では高く、トマト、にんじんに次ぐ。調理の手間を省略できる中国産むきたまねぎなどが利用されていると考えられる(図7)。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による中国の港湾機能の停滞や国内業務用需要の大幅減などにより、令和2年2月から5月までの生鮮たまねぎの輸入量は、1万5000トン~1万7000トン程度と過去5年間で最低水準となったが、同年6月以降は増加し、7月には前年同期比10%増となり、国産への切替えはなかなか進まなかった。加工・業務用需要の国産への転換のためには、価格面だけでなく、皮むき、芯取り、裁断など外食、食品メーカーなどのニーズに対応した加工体制の整備が課題となっている。

3 たまねぎの指定産地の動向

(1)指定産地は全国の作付面積の8割 出荷量の9割を占める中核供給基地

たまねぎの指定産地の数は、平成2年産74地区、18年産49地区(平成2年産比66%)、29年産44地区(同59%)と減少している。他方、たまねぎの指定産地の作付面積は、2年産2万928ヘクタール、18年産1万8649ヘクタール(同89%)、29年産2万397ヘクタール(同97%)と、2年産から18年産にかけて減少したが、その後29年産にかけて増加している。

出荷量も、2年産94万8980トン、18年産94万2944トン(同99%)、29年産99万5150トン(同105%)と2年産から18年産にかけてわずかに減少したが、その後29年産にかけて増加し、2年産から5%増加している。この間、指定産地の収穫農家1戸当たりの作付面積は、2年産0.46ヘクタール、18年産0.98ヘクタール(同213%)、29年産1.6ヘクタール(同348%)と約3.5倍に拡大し、指定産地外(29年産0.07ヘクタール)の約23倍となっており、各指定産地が経営規模の拡大により効率的な経営を展開し、全国の作付面積が減少する中で出荷量増を実現していることがうかがえる(表5)。

たまねぎの指定産地の作付面積について、上位5道県を2年産、18年産、29年産で比較してみる。上位5道県のシェアが2年産82%、18年産90%、29年産92%と増加する中で、1位の北海道が2年産1万818ヘクタール(全国シェア52%)、18年産1万1422ヘクタール(同61%)、29年産1万4163ヘクタール(同69%)と、作付面積を伸ばし圧倒的なシェアを占めるようになっており、生産の集中が進んでいることがわかる。

上位5道県の合計は、2年産1万7129ヘクタール、18年産1万6841ヘクタール(平成2年比98%)、29年産1万8836ヘクタール(同110%)となっている。たまねぎの全国作付面積が2年産から29年産に約10%減少する中で、指定産地上位5道県では10%増加しており、大規模な指定産地が効率的な経営を展開し、全国シェアを増加させていることがうかがえる(表6)。

たまねぎの指定産地の全国シェアは、作付面積では、2年産72%、18年産79%、29年産80%、出荷量では、2年産85%、18年産93%、29年産91%で推移しており、指定産地は、全国作付面積の約8割、出荷量の約9割を占めるたまねぎの中核供給基地となっている(表7)。

(2)たまねぎの全国出荷量の約6割が野菜価格安定制度を活用

たまねぎの野菜価格安定制度の交付予約数量(制度加入数量)は、平成2年度40万4383トン、18年度58万3924トン(平成2年比144%)、30年度56万8648トン(同141%)と約4割増加している。

たまねぎ全体の全国出荷量に対する交付予約数量の割合(制度加入率)は、2年度36%、18年度57%、30年度55%と6割程度で推移している。これは、指定野菜14品目中最も高く、14品目平均の30%(30年度)を大きく上回る。たまねぎは露地で栽培されるため、天候などにより作柄が変動しやすく、過去にも豊作による価格の大幅な低下が幾度となくあったことなどが背景にあると考えられる。

たまねぎの全国出荷量の約6割が野菜価格安定制度を活用しており、全国で44地区の指定産地が価格変動リスクに対応しながら安定生産・安定出荷に取り組んでいることがうかがえる。(表8)

(3)たまねぎの入荷量・価格の変動は 縮小・安定化

たまねぎの入荷量および価格について、昭和41年度~43年度の「制度創設期」、昭和62年度~平成元年度の「中間期」および平成28年度~30年度の「最近年」で比較する。

価格の動向を東京都中央卸売市場月別販売単価でみると、制度創設期は1キログラム当たり42円(100%)、中間期は同87円(207%)、最近年は同108円(257%)となっており、制度創設期から最近年にかけて約2.6倍上昇している(表9)。

次に、三つの期間の入荷量の変化を東京都中央卸売市場の月別入荷量と月別卸売価格の変動係数でみる。「変動係数」とは、「標準偏差÷平均」で求められ、バラツキや振れの大きさを示し、値が小さいほどバラツキが小さい。たまねぎの月別入荷量の変動係数は、制度創設期0.18、中間期0.14、最近年0.14となっている。

月別卸売価格の変動係数は、制度創設期0.60、中間期0.24、最近年0.24となっている。制度創設期は0.60の価格変動がみられたが、中間期および最近年は0.24と低下している(表10)。たまねぎは、天候などの影響により年によって出荷量が大きく変動し、生産が特定の産地に集中していることから、豊作時には価格低落しやすいが、指定産地が全国の作付面積の約8割、出荷量の約9割を占めるようになり、野菜価格安定制度の加入率も全国出荷量の約6割に達しており、野菜価格安定制度によってしっかりした指定産地が育成され、安定生産・安定出荷が行われるようになったことが入荷量と価格の安定に寄与しているものと考えられる。北海道産たまねぎは全国出荷量の65%を占めており、産地の努力により道産春まきたまねぎの生産、出荷の安定化が図られたことが価格の安定に寄与しているが、道産の作柄によって相場が影響を受けやすくなっている。

(4)野菜価格安定制度の効果(制度加入農家と非加入農家の比較)

野菜価格安定制度による価格低落時の経済効果について、天候の影響を受けやすい露地で栽培されるたまねぎの出荷量全国一の北海道の指定産地である網走地区の平均的な規模(同地区の平均作付面積9.7ヘクタール)の農家を想定して、制度に加入していた場合と加入していない場合の収益を試算し比較する。

まず、平年の場合は、収益(粗収入-農業経営費)は、作付面積9.7ヘクタール、出荷量530トン、全国市場向けたまねぎの平均販売価額1キログラム当たり81.54円などから試算すると4322万円の粗収入となり、諸経費を差し引いた2149万円が農家の手元に残ることになる(表11)。

次に、全国市場向けの北海道産たまねぎの平均販売価額が天候の影響などで3割下落し1キログラム当たり57.08円(81.54円×0.7)となった場合の農家収益を試算する。野菜価格安定制度では、価格が下落した場合、平均販売価額と保証基準額(73.50円=平均販売価格81.54円の9割)の差額の9割が生産者補給金として交付される。

野菜価格安定制度に加入していなかった場合の農家収益は、平年比3割安の影響で852万円の黒字となる。これに対し、制度に加入していた場合は、生産者補給金783万円が交付され、農家収益は1635万円の黒字となる(表11)。

単純な試算であるが、平均販売価格が平年に比べ3割低下すると、たまねぎの大規模農家の収益は852万円と平年の4割にまで減少し、経営への打撃のみならず次期作の確保にも大きな影響を及ぼすことになる。これに対し、制度に加入していた場合は、生産者補給金の交付により収益は1635万円となり、平年の8割近い収益が得られることで経営への打撃の緩和が図られる。

4 全国一のたまねぎ産地の北海道網走地区と佐賀県白石地区などの取り組み

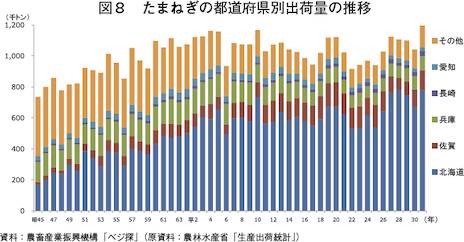

たまねぎは、春先に出回り、新たまねぎとして知られる「秋まき」と夏から秋に収穫され、長期保存に適した「春まき」に大別される。主産地の出荷量の推移をみると、昭和50年代初めから、北海道、佐賀県、兵庫県といった作付けの多い道県のシェアが高まってきている(図8)。

生産量が最多の北海道では、主産地のオホーツク地方のほか、これまで野菜生産の少なかった十勝地方などでも加工・業務用需要の増加などを背景として生産が増加している。

また、府県では、生産者の減少から全体としては生産が減少傾向にある中、水田地帯で収益性の高い園芸への転換を進める動きなどから、需要があり機械化一貫体系が確立されているたまねぎの生産が増えている地域がみられる。

以下では、たまねぎの生産量全国1位の北海道の網走地区と、春たまねぎの全国一の産地佐賀県の白石地区の取り組み、さらに水田地域でたまねぎ産地を育成する富山県のとなみ野地区の取り組みを紹介する。

(1)網走地区(北海道)の取り組み~出荷量32万トン、平均経営規模9.7ヘクタールの日本一の大産地~

ア 地域の概要と生産・出荷動向

昭和41年にたまねぎの指定産地に指定された網走地区は、北見市、訓子府町および置戸町の1市2町からなり、作付面積5289ヘクタールを擁する指定産地である(なお、この1市2町は、一般に「北見地区」と呼ばれることが多いが、本稿では、同地域のたまねぎの指定産地の名称である「網走地区」を用いる)。

たまねぎの作付面積は、全国の作付面積が約2万5600ヘクタールと減少している中で、網走地区では、平成2年度2783ヘクタール、18年度4527ヘクタール(2年度比163%)、29年度5289ヘクタール(同190%)と2倍近く増加している。出荷量も、2年度13万750トン、18年度23万8302トン(同182%)、29年度31万5424トン(同241%)と2.4倍に増加している。この結果、網走地区は、全国のたまねぎの出荷量の3割を占める日本一の産地となっている(表12、写真1、2)。

網走地区のたまねぎの収穫農家数は、全国の収穫農家数が減少する中で、2年度815戸、18年度621戸(同76%)、29年度548戸(同67%)と大幅に減少したが、収穫農家1戸当たりの作付面積は、2年度3.41ヘクタール、18年度7.29ヘクタール(同214%)、29年度9.65ヘクタール(同283%)と2.8倍に拡大し、全国のたまねぎ農家の平均作付面積の約30倍となっており、農家数が減少する中で経営規模を大幅に拡大させている(表13)。

イ 産地の取り組み

(ア) 北海道のたまねぎ生産の起源と網走地区への導入

日本のたまねぎ生産は、明治4年に北海道札幌市で試作されたのが始まりで、13年には札幌近郊で本格的に始まった。網走地区へのたまねぎの導入は、大正6年に北見市で初めて試作が行われたのが始まりである。日照時間が長く、降水量が少ないというたまねぎの生産に恵まれた条件を生かして、作付けを増やしてきた。北海道産たまねぎは、一般に長期貯蔵に向く半面、辛みがあって硬く加熱向けとされるが、極早生の柔らかく生食に向く「サラたま」「真白」「赤玉ねぎ」など特色のある品種も生産して、さまざまな需要に応えている。

(イ) 貯蔵技術を活用し出荷を長期化

北海道では冷蔵技術のほかCA(Controlled Atmosphere)貯蔵技術などを活用して、たまねぎの出荷時期を平準化し、8月~翌6月まで長期出荷が可能となっている。網走地区のきたみらい農業協同組合(以下「JAきたみらい」という)(北見市、訓子府町、置戸町)は、北海道のたまねぎ生産量の4割、全国の2割を占める日本一の産地である。令和元年には分散していた施設を統合し、国内最大規模のたまねぎ集出荷施設(処理能力1日400トン)を整備し、併設された冷蔵貯蔵施設からほぼ1年を通じて出荷が可能となった(写真3、4)。JAきたみらいでは、たまねぎの出荷量の6割強で野菜価格安定制度が活用されている。

(ウ) 株式会社グリーンズ北見における加工品製造

昭和62年、当時の北見市農協、上常呂農協、相内農協(現在のJAきたみらい)、北見市および北見振興公社が出資して、規格外品を原料とした加工品の製造を行う株式会社グリーンズ北見を設立した。その後、同社にはオホーツク地域の11のJAが出資。現在は、規格外品のほか、契約栽培も含めてオホーツク地域のJAからたまねぎを受け入れ、加工原料用の冷凍たまねぎをはじめ、スープなどを製造している。

COVID-19の影響で、加工・業務用の中国産たまねぎの輸入が大幅に減少した際に、国内に皮むきなどの一次加工体制が十分整備されていなかったため、国産への切り替えが進まなかった。JAきたみらいでは、現在2台の皮むき機を保有し1日約40トン弱を処理できるが、新たに皮むき機を導入し業務・加工用の供給・販売体制を強化することとしている。

(エ) 輸出への取り組み

たまねぎは、北海道からの輸出額が2番目(輸出量では1番)に大きい青果物である。全国一のたまねぎ産地である北海道では、全道の取り組みとして、国内のたまねぎの需給調整を図る観点から輸出に取り組み、令和元年産は、1万7600トンの北海道産たまねぎが台湾、韓国などに輸出されている。

また、北見たまねぎの海外での販路拡大に向けて、平成28年に北見市、JAきたみらい、JAところなど官民6団体で「北見産農産物輸出促進協議会」を設立して、ロシア極東地域に向けて、現地で需要の大きい小玉(S規格)の輸出を行っている。令和元年産は156トンを輸出、更なる拡大に向けて物流ルートや販売チャネルの開拓を進める計画としている。

(2)白石地区(佐賀県)の取り組み~極早生から晩生の多彩な品種導入に より長期安定出荷を実現~

ア 地域の概要と生産・出荷動向

昭和41年に指定産地に指定された白石地区は、作付面積1222ヘクタールを擁する指定産地である。白石町は、佐賀県の中南部に位置し、面積の93%が平地で、そのほとんどが農地として活用されている。有明海に面していることから、ミネラルをたっぷり含んだ粘土層の土質が特徴である。

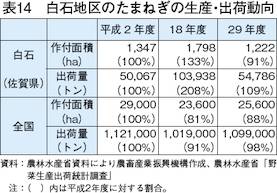

作付面積は、平成2年度1347ヘクタール、18年度1798ヘクタール(2年度比133%)、29年度1222ヘクタール(同91%)と2年度から18年度にかけて33%増加したが、その後減少に転じている。

出荷量も、2年度5万67トン、18年度10万3938トン(同208%)、29年度5万4786トン(同109%)と2年度から18年度にかけて108%増加したが、その後減少に転じている(表14)。

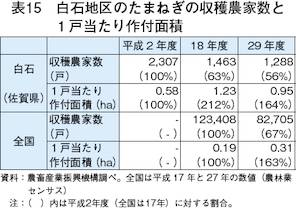

収穫農家数は、2年度2307戸、18年度1463戸(同63%)、29年度1288戸(同56%)と大幅に減少し、収穫農家1戸当たりの作付面積は、2年度0.58ヘクタール、18年度1.23ヘクタール(同212%)、29年度0.95ヘクタール(同164%)と2年度から18年度にかけて112%増加したが、その後減少に転じている。(表15)。

イ 産地の取り組み

(ア) 佐賀県のたまねぎ生産の起源と 白石地区への導入

佐賀県のたまねぎ生産は、佐賀平野のミネラル豊富で肥沃な土壌を生かし、水稲収穫後の裏作品目として、昭和32年に現在の佐賀市諸富町で栽培が始まったと言われている。その後、米の収穫後に栽培する作物として急増し、37年に杵島郡白石町に導入され、以降県内各地へ栽培が広がっていった。白石町では、栽培開始から半世紀にわたり地域の土壌特有の排水の悪さを圃場に応じた明・暗きょの排水対策の積み重ねで克服し、肥沃な土壌を生かした甘いたまねぎの産地をつくりあげた。

たまねぎは、比較的初期投資が少なく、小さい面積でも始められる取り組みやすさが大きなメリットである反面、生育が気象条件に大きく左右されることや、年によって市場での販売価格に波があり経営が安定しにくいことなどのデメリットもある。このため、 46年に佐賀県園芸農業振興基金協会(現在の「公益社団法人佐賀県園芸農業振興基金協会」)が設立され、県内産地の指定産地化を進め、60年には県内の主要産地全てが国の指定産地に指定された。佐賀県農業協同組合(以下「JAさが」という)白石地区ではたまねぎの出荷量の約9割、JAさが全体ではほぼ全量(約97%)で野菜価格安定制度が活用されている。

また、県域の生産者協議会である「佐賀県たまねぎ部会」が設立され、産地間の連携強化が図られたことで、経営面・技術面共に栽培環境が整備され、県内のたまねぎ栽培面積は増加し、平成12年には作付面積2000ヘクタールを突破、平成15年には系統販売額70億円を突破した。

現在は、主要産地である北海道や兵庫県などと連携し、国内におけるたまねぎの安定供給のため計画的な作付けを行っている。

(イ) 多彩な品種と新技術導入による 出荷期間の拡大

昭和47年に早生種のマルチ栽培が普及したことから、作型の広がりによる規模拡大につながった。

また、品種をリレーすることで3月から10月まで途切れることなく出荷することが可能である。極早生品種から始まり、早生品種、中生品種、晩生品種と長期間にわたり出荷している。

3~5月上旬に出荷される極早生と早生は、辛味が少なく、サラダなど生で食べることができる。4月10日までに収穫された極早生品種「貴錦」は、「さが春一番たまねぎ」として、全国に出荷される(写真5、6、7、8)。

(ウ) 機械化体系の確立と安定出荷の 促進

平成9年頃から地区に適した機械化一貫体系の確立に取り組み、圃場試験を繰り返して地域に適した改良を行い、歩行型2条収穫機と2条歩行型半自動定植機を導入して、主作業における機械化一貫体系が確立された。

生産安定と高品質化を図るため、生育期間中は定期的に管理情報を全生産者に発信し、栽培技術の平準化を図っている。また、生産者が集まる栽培研修会を開催するほか、栽培履歴(施肥・薬剤散布など)の記帳や残留農薬検査など『食の安全・安心』への取り組みも進めている。

(エ) 収量・品質安定の取り組み

近年の気候変動に対応して、安定出荷が図られるよう、新品種試験や肥料・農薬試験などに取り組んでいる。JAさがでは、たまねぎの品質を維持するため3カ所に乾燥施設を整備している。

また、県内で「たまねぎべと病」が多発し、平成28年産の収量および品質に深刻な影響を受けた事態を受けて、28年5月に佐賀県やJAなど関係機関による『佐賀県タマネギべと病対策会議』を設置。べと病防除に関する試験研究の取り組みが進められた。翌年以降は、対策会議で示された防除(定植前および定植直後の予防散布、罹病株の抜き取り、重点防除期間を設定した県内一斉防除など)を徹底している。白石町では、28年の大発生を受け、町・JA・農家が連携し、農家が圃場から越年罹患株を抜き取ってJA支所に持ち込み、町が支所から回収して焼却処分する取り組みを実施している。こうした取り組みの結果、徐々にべと病の発生は抑制され、収穫量は年々回復している。

(3)となみ野(富山県)地区の取り組み~水田地域でたまねぎ産地を育成~

富山県砺波地域は、水稲を中心とした集落営農組織や大規模経営体が多く、近年の米価の下落などによる所得減少に対して、園芸作物などを導入した経営の複合化が課題となっていた。このため、となみ野農業協同組合(以下「JAとなみ野」という)では、たまねぎを戦略作目と位置づけ、平成20年秋から生産拡大に取り組み、26年に指定産地に指定された。たまねぎに着目したのは、県内に産地がないこと、定植から収穫までの機械化一貫体系が確立されていて機械作業が可能であること、水稲作の作業時期と競合しないことが主な理由である。

JAとなみ野は、畝立成型機、定植機などを整備して、生産者に貸し出すとともに、乾燥貯蔵施設と選別調製施設を整備して、乾燥、調製、選別を生産者から請け負っている(写真9、10、11)。

定植は、稲刈り後の10月中旬から11月上旬に行われ、他の産地とは異なって、雪が積もった状態で越冬する。この特色を生かし、「雪たまねぎ」としてブランド化して県内外への販路拡大を図っているほか、契約取引による販売強化を行っている。

水田地帯でのたまねぎの大規模栽培は、北陸で初となる事例であり、生産の拡大定着に向けて、水田転換畑での機械化一貫体系に対応した技術確立(排水対策の徹底など)、積雪や高温下での育苗などの北陸の気象条件に対応した新たな技術確立(越冬率の向上)、安定生産のための各経営体の技術レベルの底上げといった課題に取り組んでいる。JAとなみ野、富山県砺波農林振興センター、富山県広域普及指導センター、園芸研究所および全農とやまからなるプロジェクトチームを設置して、栽培マニュアルの作成と地区ごとの研修会の開催、現地巡回、展示ほの設置などにより、生産者に対する技術的支援を行っている。

こうした取り組みにより、平成21年産に24経営体、8ヘクタールから始まった生産は、令和2年産では101経営体、175ヘクタールにまで拡大、単収や秀品率も着実に向上してきた(表16)。近年では、となみ野地区を参考に、水田地帯でたまねぎ生産に取り組む地区も出てきている。

5 まとめ

たまねぎは、幅広い調理方法・用途、健康志向の高まりなどから需要が堅調に推移しており、全国の作付面積が大きく減少する中で、指定産地は、経営規模の拡大や集出荷施設の整備などを進め、全国作付面積の8割、出荷量の9割を占める中核供給基地となっている。北海道は、全国出荷量の65%を占め、貯蔵施設の整備などによって8月~翌6月頃まで長期間に渡って日本全国にたまねぎを安定的に供給している。

北海道網走地区および佐賀県白石地区は、指定産地の指定を受けてから半世紀にわたり、多彩な品種や新技術の導入、貯蔵施設の整備などにより出荷期間を拡大させ、関係機関が連携して生産・出荷の安定化やブランド化を進め、産地を発展させてきた。露地で栽培されるたまねぎは、作柄が天候に左右されやすく、1年1作で生産されることから、価格下落は農業経営に甚大な影響を与えるため、JAきたみらいでは出荷量の6割強、JAさがではほぼ全量(全国平均では約6割)で野菜価格安定制度が活用されており、価格変動リスクに対応しながら市場ニーズに応える信頼と競争力のある産地づくりが推進されている。

たまねぎは、端境期など国産品が品薄になると輸入品が利用されることに加えて、主に中国から加工・業務用の剥きたまねぎが年間を通じて輸入されている。COVID-19の影響で中国産の輸入が大幅に減少したが、皮むきなどの一次加工体制が十分整備されていなかったために国産への切り替えが進まなかったことから、実需者のニーズに対応した加工体制の整備などにより国産シェアを奪還していくことが課題となっている。また、JAとなみ野など、水田地帯で需要が堅調なたまねぎ生産に取り組む地域が出てきている。

本稿の作成に当たり、情報提供をいただいたホクレン、JAさが並びにJAとなみ野の皆様に深く感謝申し上げる。