調査・報告 (野菜情報 2020年11月号)

調査・報告 (野菜情報 2020年11月号)

共同研究プロジェクトによるたまねぎべと病の防除対策技術確立の取り組みについて

佐賀県農業試験研究センター

病害虫・有機農業研究担当 井手 洋一

【要約】

西日本のたまねぎ産地を中心にべと病の被害が深刻化し、平成28年産は記録的な不作となった。これを受け、28年10月から、佐賀県が研究総括として、佐賀大学、農研機構九州沖縄農業研究センターおよび兵庫県との間でコンソーシアム(注)を組織し、防除技術の開発と普及に関する共同研究に取り組み、有効薬剤や、予防散布の重要性などが明らかになった。プロジェクトの研究成果については、対策マニュアルとしてとりまとめ、ホームページに公開した。研究成果の実践により、べと病の発生は減少し、生産量の回復に貢献することができた。

注:コンソーシアムとは、互いに力を合わせて目的に達しようとする組織や人の集団、共同事業体のこと。

1 はじめに

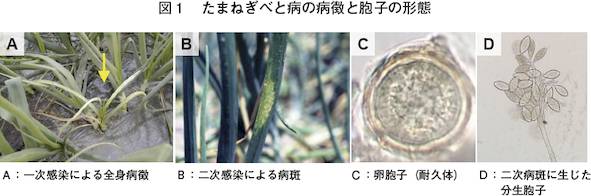

たまねぎべと病は Peronospora destructor による糸状菌病害で、茎葉に病斑を生じ、症状がひどい場合には枯れ上がり、鱗茎は小玉化、収量を著しく低下させ、重篤な場合は枯死する場合もある(図1)。

過去にも春先に雨が多い年などに発生が多くなることがあったが、佐賀県では平成20年頃から本病の被害が問題視されはじめた。特に、28年産たまねぎにおいては、べと病が発生しやすい気象条件が続いたことでこれまでにない甚大な発生となり、全面が枯れる圃場も散見された(写真1)。その年の収量は平年の6割ほどまで低下し、被害額は約55億円となった。また、この年は本県のみならず、西日本一帯の冬春たまねぎで大発生したこともあり、流通量は著しく減少し、たまねぎ価格の高騰を招き、報道でも大きく取り上げられた。

2 たまねぎべと病の発生生態

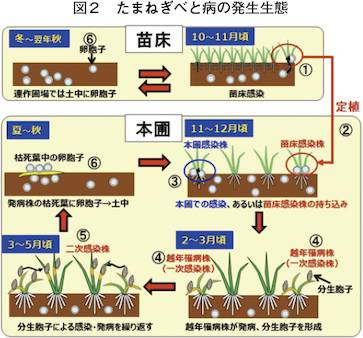

九州を含む西日本のたまねぎ産地では、秋期に苗を定植し、翌年の4~6月に収穫、出荷する秋植えの作型が主流である。秋植えの作型におけるべと病の発生生態は図2に示す通りで、収穫後に土中で被害残渣とともに卵胞子という休眠形態で越夏する。10~12月の苗床から定植後の植物体が小さい時期に、温暖で湿潤な感染に好適な条件が続くと、土中の卵胞子が植物体に感染する。この時期の感染を一次感染と称しており、葉は湾曲し、色あせて黄色っぽくなるのが特徴である。全身的に委縮することも多い。この一次感染株には多量の胞子(分生胞子)が形成され、3~5月に好適な条件が生じると、周囲の株に拡散、感染する二次感染が繰り返される。

3 平成28年産たまねぎでの多発生要因

平成28年産たまねぎでの多発生要因については、以下のように整理している。

① 発生に好適な気象条件:28年産たまねぎでは、定植後の降雨日数が多く(一次感染の助長)、4~5月にも断続的な降雨に見舞われ(二次感染の助長)、べと病が発生しやすい気象条件が続いた。

② 圃場内の菌密度の増加:たまねぎを毎年連作しており、土壌中での菌密度が増加していた。

③ メタラキシル剤耐性菌の発生:これまでの本県の防除の主体であったメタラキシル剤の効果が低下した。

④ 土壌条件の悪化:排水対策の不良や、作土層の浅さによる生育不良も被害助長の一要因として考えられた。

4 研究成果

流通量の激減を招いた本病の防除技術を早急に確立するために、農研機構生研支援センターの支援のもと、佐賀県、佐賀大学、農研機構九州沖縄農研センター、兵庫県との間で、平成28年10月から3年間の緊急的な共同研究プロジェクトが始まった(令和元年9月まで実施)。

試験研究については、コンソーシアムによる共同研究として取り組んだことで、3年間の短期間であったが、多くの成果が得られた。

主な成果について、その概要を紹介する。

(1)一次感染の防止対策

本病の一次感染(土中の卵胞子が植物体に感染)は、10~12月までの長期にわたり、苗床および本圃の両方において感染する。対策については、苗床の時期(9~11月)における菌密度低減対策と、定植前後の本圃における感染防止対策(11~12月)の二つに分かれる。

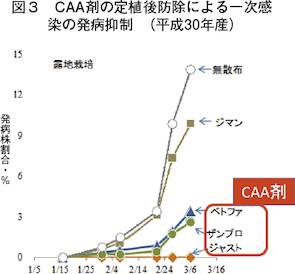

定植前後の防除対策については、苗床におけるバスアミド微粒剤(有効成分:ダゾメット)の播種前処理が有効であること、11~12月に行われる定植の前後に使用する殺菌剤については、ジャストフィットフロアブルやザンプロDMなどのCAA(カルボン酸アミド)系の有効成分を含む殺菌剤(佐賀県、図3)や、フロンサイドSC(有効成分:フルアジナム)が高い効果を示すことなどを明らかにした(兵庫県)。

耕種的対策としては、マルチ栽培で発生が抑制され、定植時期を遅くすることでさらに発病が抑制されること、定植を遅くした場合、露地栽培では鱗茎肥大が抑制されてしまうが、マルチ被覆を行うことで高い収量を得られることが確認された(佐賀県)。

また、たまねぎベと病の甚発生圃場より枯死葉を圃場外に持ち出した効果を検討した結果、枯死葉を持ち出した区では、一次感染株の発生が約1/10に減少した(兵庫県)。

(2)二次感染の防止対策

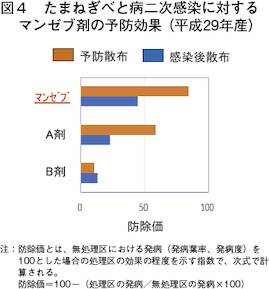

二次感染期(3~4月)の防除薬剤についてスクリーニング試験を行った結果、ジマンダイセン水和剤(有効成分:マンゼブ)の予防散布の効果が最も優れることが明らかとなり(佐賀農試、図4)、発病後の対応から予防散布主体の防除体系にシフトした(佐賀県)。

他にも、二次感染期における発生生態として、気象条件と感染・発病の関係性が解明され、主要な感染時期がいつなのかがわかるようになった。さらに、発生予測のための2次伝染モデルを作成するとともに(九州沖縄農研センター)、兵庫県において行われた試験では、気象予測モデルに基づいた防除による減農薬防除体系の可能性も示唆されている。

(3)夏期湛水処理による菌密度低減

たまねぎべと病は卵胞子の形態で土壌中に長期間にわたって残存し、卵胞子の感染で生じる1~3月に病徴として現れる一次感染株の発生が、その後の防除の是非を大きく左右する。

たまねぎが水田において秋から翌年春にかけて作付けされる場合、収穫後は水稲が栽培されるため、土壌中の菌量はある程度は減少しているようであるが、佐賀県農業試験研究センター白石分場が実施した一連の試験において、収穫後に水稲を栽培せずに、夏期の高温期に圃場を長期間湛水化することで、菌密度の低下が著しく減少することが明らかとなった(写真2、表1)。湛水処理の実施期間については、高温期となる7月下旬~9月上旬の約50日間の湛水処理が、一次感染株の発生防止として有効で、その後の定植の準備作業に及ぼす悪影響もないことが確認された。

(4)卵胞子の実験手法および生態解明

プロジェクトの開始当初、本病菌卵胞子に関する実験手法は確立されておらず、卵胞子の生態には未解明な部分が多かった。本プロジェクトを通して、土壌あるいは罹病葉からの卵胞子抽出法、原形質分離を指標とした卵胞子の生死判別法、定量PCR法、生物検定法などを確立した(佐賀大学、九州沖縄農研センター)。これらを利用して卵胞子の生態に関する種々の調査を行い、春に作られた卵胞子は、当年夏~秋に野外での生存率が大きく低下すること、その一方で、感染能力を有するようになることなどが明らかになった。

(5)成果マニュアルの作成

以上の成果については、対策マニュアルとしてとりまとめ、佐賀県農業試験研究センターのホームページにて公開中である。あわせて、表計算ソフト「エクセル」を用いて、気象庁のデータを用いて過去の二次伝染が生じた時期を推定できる「高湿度継続時間を指標とした二次伝染推定モデル」をアップロードしているので、参考にしていただきたい(図5)。

5 おわりに

これらの一連の成果と合わせて、関係機関が一体となった指導、行政的な支援、そして、たまねぎ農家の皆さんのたゆまぬ努力により、べと病の発生は著しく減少しており、生産量はV字回復を遂げている。

各試験研究機関では引き続き、少回数での防除を目的とした有効な防除体系の開発や、夏期湛水処理のさらなる期間短縮化などについて取り組んでいる。一方で、畑地で大豆などの畑作物を栽培するため湛水ができない圃場もあることから、湛水処理以外の菌密度低減技術の開発などについても着手している。

なお、試験研究の成果については、農研機構生研支援センターから支援を受けた革新的技術開発・緊急展開事業(うち地域戦略プロジェクト)「西日本のたまねぎ産地に深刻な被害を及ぼしているべと病の防除技術の開発と普及」の共同研究により得られたものである。プロジェクト実施にあたり支援していただいた関係者の皆様方に厚くお礼申し上げる。