調査・報告 (野菜情報 2020年5月号)

調査・報告 (野菜情報 2020年5月号)

固定種野菜による一気通貫型ビジネスモデルの構築~「株式会社ALL FARM」を事例に~

立教大学 経済学部 助教 阿部 希望

【要約】

本稿で取り上げる株式会社ALL FARMは、これまでその生産だけで採算性を確保することが困難と言われてきた固定種の種から栽培される野菜(以下「固定種野菜」という)を、生産・流通・調理・販売を一気通貫して経営することにより、付加価値の最大化を実現するとともに新たな需要を創り出すことに成功した。この結果、自社農場は11ヘクタール、レストランは8店舗、正規雇用者は33人にまで拡大し、農業の担い手として期待される若い世代の雇用創出と所得向上につながっていることが確認された。

1 はじめに

平成21(2009)年の農地法改正による「リース方式(注1)での一般法人の農業への参入」が全面自由化されて以降、耕作されなくなった農地(以下「耕作放棄地」という)を利用して農業経営を行う一般法人は、平成30(2018)年12月末現在、

3286法人で、改正前の約5倍のペースで増加している。農家の高齢化にともない耕作放棄地の増加が懸念される中で、参入企業は、農業・製造業・小売業との一体的な取り組みによって付加価値を生み出す「六次産業」の担い手としても、その役割が期待されている。一方、農林水産省が推進する六次産業化は、農林漁業者が生産(1次)だけではなく、加工(2次)、販売(3次)までを行う取り組みであり、令和2(2020)年3月末現在で、認定事業者数が2557件となっている。しかし、これまで生産だけに特化してきた農林漁業者が、社会のニーズなどを捉えて商品を開発することや、それを消費者に届ける仕組みを構築することは難しく、すべての認定事業者がうまくいっているとは言い難い状況も報告されている。こうした六次産業化の課題を克服し、農林漁業を成長産業へと導くためには、農林漁業者が加工・販売に取り組むことで所得の向上を目指す「従来の六次産業化」から、農林漁業者と2次・3次事業者が融合した「新しい6次産業化」、すなわち、1次・2次・3次事業の境界をなくした一気通貫型のビジネスモデルの構築が求められている(注2)。そこで本稿では、固定種野菜を生産する「在来農場」と、そこで生産した固定種野菜を使った料理を提供する「WE ARE THE FARM」と「FARM TO GO」を展開・運営する「株式会社ALL FARM(以下「同社」という)」を取り上げ、生産から流通・調理・販売までを一気通貫させた同社のビジネスモデルを明らかにすることを目的とする。

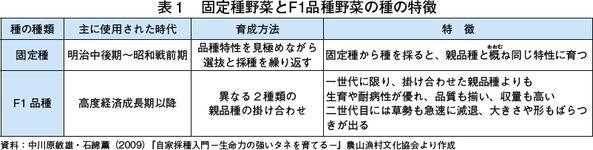

本論に入る前に、本稿のキーワードである「固定種」について整理しておきたい。表1は、野菜を育てる上で欠かせない種の特徴を示したものである。現在、野菜生産の現場で利用されている大半が「F1品種」と呼ばれる種である。F1品種とは、異なる2種類の親品種を掛け合わせることによって生み出されるものであり、一世代に限り、掛け合わせた親品種よりも生育や耐病性がより優れ、品質も揃い、収量も高くなる。一方、同社が取り扱う「固定種」は、それぞれの野菜がもつ形や味などの品種特性を見極めながら選抜と採種を繰り返して固定したもので、固定種から種を採ると、親品種とおおむね同じ特性に育つ。つまり、固定種野菜は、毎年、栽培して種を採種し、またその種を播くことで代々受け継がれてきた野菜であり、F1品種が登場する以前まで、日本の野菜はすべて固定種の種で作られていた。

高度経済成長期以降、大量生産・安定供給を求める時代の流れの中で、固定種に比べて格段に作りやすく、収量性も優れ、形状や品質が均質になるF1品種が広く農家に受け入れられた。この過程で、地域に根づき、独特の形や風味をもった固定種野菜の多くが姿を消していった。固定種の種は一度途絶えると、その野菜は二度と復元することができない。このため、近年では、固定種野菜が「遺伝資源」や「伝統野菜」として再評価され、各地でその維持や生産増大に向けた取り組みが広がりをみせている。しかしながら、固定種野菜は規格を重視する現状の市場出荷には不向きなため、消費者が手に取る機会は未だ少なく、その生産だけで農家の基幹収入を確保するとまでに至らないケースが極めて多い。こうした問題を解決し、先人たちの残した固定種野菜を次世代へと受け継ぐためにはどうすれば良いのか。本稿では、現在問われている固定種野菜の売り方や継承の在り方を、同社のビジネスモデルの解明を通して、今一度考えてみたい。

注1: 解除条件付農地賃借型の俗称。企業が自治体や地主とリース契約を結び農地を直接取得できるというもの。農業生産法人を立ち上げずに自社内で農業部門を設立して参入することが可能。

注2: 仲野真人(2016)「農林漁業を成長産業へ導く『6次産業化2.0』」『財界観測』79(4), 24-55頁。

2 会社設立の経緯と事業展開

(1)会社設立までの経緯

同社は、平成27(2015)年7月に代表取締役社長である古森啓介氏(以下「古森氏」という)と、在来農場長である寺尾卓也氏(以下「寺尾氏」という)が共同で立ち上げた会社である。両氏は高校・大学の同級生で、学生時代から「農業と飲食店をつなぎたい」という共通の思いがあり、その頃から「将来は一緒に食に関連する仕事をしよう」と話していたという。その思いを実現するための下準備として、開業に至るまでの期間、両氏は別々の道で修業を積んできた。

古森氏は、平成17(2005)年から8年間、和食店や鉄板焼屋で調理技術や飲食店の運営方法を学んだ後、独立準備のために退職した。この間、化学肥料や添加物が大量に使われる食品加工の現場を目にしたのをきっかけに、食材の生産・製造過程に強い関心を持つようになった。食の安全・安心とは何かを突き詰めた結果、「自分が安全・安心と思える食材は自分で作る以外にない」と考え、相互に補完し合う農業と飲食店の事業構想を描く。そして、先に農業に従事していた寺尾氏と合流し、その日の朝に収穫した新鮮な野菜を一貫した安全管理のもとレストランで提供する「Farm to Table(農場から食卓へ)(注3)」を実践するビジネスに乗り出すこととなった。

一方、寺尾氏は、大学卒業後の平成22(2010)年4月に大阪府の農事組合法人に就職し、従業員として稲や野菜の生産に携わっていた。この間、古森氏とともに独立することを決意し、その資金を貯めるために平成24(2012)年4月に建設会社に転職した。開業準備を進める中で、メイン食材となる野菜のコンセプトに悩んでいた寺尾氏は、同年11月に三ツ星レストランの料理長に「おいしい野菜を育てている農家を紹介してほしい」という相談の手紙を送った。その1カ月後に料理長より返事があり、山梨県で固定種野菜を作っている農家を紹介してもらった。そこで初めて固定種野菜を試食した寺尾氏は、「自分もこんなおいしい野菜を作りたい」と固定種野菜を作ることを決め、古森氏もこれに賛同した。

その後、寺尾氏は都内近郊の農地や研修できる農園を探し、平成25(2013)年4月から千葉県佐倉市の有機農家で1年間、自家採種の方法や有機農法について学んだ。そして、研修先の農家を通じて、市内で耕作放棄地を所持する農家を紹介してもらい、同年秋頃から50アールの農地を借りて「在来農場SAKURA(以下「農場」という)」を開場し、寺尾氏の妻である芙美氏とともに固定種野菜の栽培を開始したのである。

注3:食品の安全性を確保するための、生産者(農場)から消費者(食卓)まで一貫した安全管理をするという考え方。

(2)事業展開

表2は、同社の飲食事業の展開をまとめたものである。農場を開場して1年も満たない平成26(2014)年6月に「WE ARE THE FARM 代々木上原本店」を開店した。店の外装や内装は手作りで、農家の納屋や集荷場をイメージしている(写真1)。資金に余裕がなかったため、開業後しばらくは、限られた人員で、朝は佐倉市の農場で作業し、収穫した野菜を籠に入れて電車で店舗へと運び、日中から夜までレストランで働く日々が続いたが、当初は思うような集客は望めなかったという。こうした中、転機となったのは平成27(2015)年3月にグルメ情報誌の『東京カレンダー』に同店が掲載されたことであった。以降、口コミで徐々に集客が増え、経営が軌道に乗り始めた平成27(2015)年7月に「株式会社 ALL FARM」を設立した。

ちょうどその頃、フランチャイズ(以下「FC」という)化の話が浮上し、同年11月にFC店として「WE ARE THE FARM 恵比寿店」を開店した。さらに、平成28(2016)年1月には姉妹店として「STAND BY FARM銀座店」、3月にはケールを専門に扱った「KALE FARM西武池袋店」、12月には「STAND BY FARM松濤店」、平成29(2017)年5月には「STAND BY FARM 武蔵小杉店」、8月には「WE ARE THE FARM 麻布十番店」、平成30(2018)年2月には「WE ARE THE FARM 渋谷店」、9月には「WE ARE THE FARM 赤坂店」、平成31(2019)年4月に「WE ARE THE FARM 新百合丘店」および「WE ARE THE FARM 目黒店」、令和2(2020)年3月にサラダ・スープ専門の「FARM TO GO」、4月には「WE ARE THE FARM 豊洲店」と、閉店やリニューアルを経ながら立て続けに開店し、令和2(2020)年4月現在、レストランの直営店が5店舗、FC店が3店舗、合計8店舗となっている。

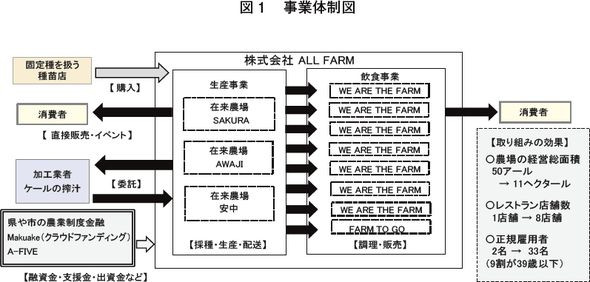

一方、店舗増設にともない農場の農地も拡大した。平成25(2013)年に50アールの農地から始まった固定種野菜の栽培は、約8ヘクタールと16倍に増加した。さらに、平成29(2017)年には兵庫県淡路島に、在来農場SAKURAから独立した社員によるたまねぎ生産に特化した「在来農場AWAJI」が、令和2(2020)年2月には群馬県安中市に3ヘクタールの農地を借りて「在来農場安中」が開場した。こうした事業の拡大や施設整備の過程では、県や市の農業制度金融の他、クラウドファンディングを利用して集めた支援金や「農林漁業成長産業化支援機構(A-FIVE)(注4)」による農林漁業成長産業化ファンドを活用した。この結果、同社の事業体制は図1のようになり、令和2(2020)年4月現在、農場社員8人、レストラン社員25人、アルバイト約70人と、いずれも20代~40代の若いスタッフで構成されている。儲からないと言われる固定種野菜で、なぜ事業を拡大することができたのであろうか。次章では、同社の取り組みからその要因の一端を明らかにしたい。

注4: 平成25(2013)年1月に農林水産省と民間企業が出資をした官民ファンド「(株)農林漁業成長産業化支援機構(英名:Agriculture, forestry and fisheries Fund corporation for Innovation, Value-chain and Expansion Japan)」が設立された。A-FIVEとメガバンクや地域金融機関、民間企業と共同で出資して設立されたサブファンドから、農林漁業者と2次・3次事業者が共同出資して設立された6次産業化事業体へ出資するスキームとなっており、令和2(2020)年3月現在、145への出資同意がされている。A-FIVEの仕組みではサブファンドから最大50%の出資を受けられることになっており、国や地域金融機関などから出資を受けることで事業への「お墨付き」がもらえるだけではなく、事業開始後も出資したサブファンドによる経営サポートを受けることができる。

3 一気通貫の供給体制

(1)生産

農場の農地は、佐倉市内の25カ所に点在しており、約10~70アールほどの耕作放棄地を全てリース契約している(写真2)。農場スタッフは20代が4人、30代が3人、40代が1人で、このうち6人は入社以前の農業経験はないという。栽培品目ごとに担当者を決めて日々の管理を行うとともに、週に1度は、農場スタッフ総出で市内に点在する農地を回り、それぞれの畑の生育状態や今後の作業段取りを確認している。また、毎週希望制で、レストランで働く社員やアルバイトスタッフが農場に出向き、農場スタッフとともに農作業を行う他、年4回は全社員・アルバイトスタッフ総出で畑仕事をする「畑DAY」があり、全スタッフが固定種野菜の生産に何らかの形で関与している(写真3)。

農場では毎年100品種以上、多い年は200品種もの固定種野菜を無農薬・無化学肥料で露地栽培している。特に土作りにこだわっており、野菜を育てる前に同じ畑でイネ科の緑肥植物を育て、それをすき込んで土を肥やし、令和元(2019)年には計40品目101品種の固定種野菜を栽培した(表3)。最も多くの品種が作られた品目は、葉物の9品種で、次いでミニトマトが7品種、ハーブ・ケール・にんじんが6品種、ばれいしょ・だいこんが5品種、レタス・とうがらし・なすが4品種と続く。毎年12月になると、どんな野菜を作るか農場スタッフでミーティングを行い、翌年栽培計画を立てる。品種選びにおいて重視している点は、「お皿にのせた際に映える品種」であるという。そのため、選定品種は千葉県で代々受け継がれてきた品種に限定させずに、味・見た目のインパクトや色合いなどを考慮し、日本全国および海外の品種まで多岐に渡っている。このうち、果菜類全般・ケール・にんじんは農場で自家採種し、残りはインターネットで種を購入している。採種で最も重要な作業である母本選抜(注5)は、外見や味に加え、栽培中にどう育ったかも大事なポイントとなるため、毎日その野菜に接している栽培担当者が担当している。

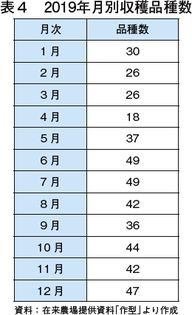

表4は令和元(2019)年における月別収穫品種数を示したものである。最も収穫が少ない月は18品種の4月で、次いで26品種の2月・3月と続き、多い月は6月・7月で49品種にも及ぶ。

レストランで使用するすべての野菜をまかなうため、野菜が途切れることのないように多品目・多品種の野菜を育てる作付体系をとり、リスクや収穫時期を分散させることで畑には常に収穫できる野菜がある。さらに、市場規格に捉われることがないため、通常よりも大株に育てることで収量を増やしたり、貯蔵が可能な野菜は収穫後に農場から10キロメートルほどの距離にある富里市の倉庫で長期保存するなど、作柄状況に応じて野菜が不足することのないように調整している。

注5:品種の特性を維持するために必要な個体(母本)を厳選することを母本選抜という。

(2)流通・販売

農場で作られた野菜のうち、9割は同社が運営するレストランで調理食材として使われる。毎週、月曜・火曜・木曜・土曜の週4日、各店舗からクラウド型の受注・発注システム「COREC」を通じて農場に注文が入る。その日の朝に収穫した野菜をレストランで提供する「朝採れ」にこだわるため、収穫作業はお店のランチに間に合うように早朝6時頃から始まる。収穫した野菜は一度、農場の作業場に集荷され、配送先の店舗ごとにコンテナに仕分けする(写真4)。そして、トラック1台にコンテナを積み込み、農場スタッフによって各レストランまでにされる。また、同社が力を入れて栽培しているケールは、調理食材としてだけではなく、ケールビアやジュースなど加工用としても使用するため、収穫後すぐに加工業者に持ち込み、「低温低圧圧縮方式(コールドプレス)」製法で搾汁し、冷凍保存する。

残り1割の野菜は、直接販売と各種イベント開催で使われる。各レストラン店舗では、「店前マルシェ」として、農場で作られた野菜を販売している。また、個人宅配も受付ており、週1回の受付で注文者が30人ほどいる。さらに、不定期ではあるが、年間10軒ほど、外部のレストランからも注文が入る他、「青山ファーマーズマーケット」や「FUJI ROCK FESTIVAL」など、都市住民や若い世代が集積するエリアを中心に出店もしている。他方、レストランで提供している野菜がどのように生産されているのかを実際に見てもらいたいという思いから、平成30(2018)年10月より毎月第3土曜日に「農場体験」を実施している。約20人の参加者が参加費500円で農場に集まり、午前中に農作業をした後、採れたての野菜を使った農場特製のまかない料理を食べ、収穫した野菜を持ち帰ることができる。この他にも、農場のビニールハウス内にセッティングされたテーブルで、採れたての野菜をフルコースで味わうことのできる「青空レストラン」や、レストランで人気のケールやビーツを使った「料理教室」なども開催している。

(3)調理

農場で栽培した野菜は「身土不二」と「一物全体」の理念のもと(注6)、農作業を終えた農家がカジュアルに食べる料理をイメージして調理される。メニューの考案は、開業以来、古森氏が中心に担当してきたが、平成31(2019)年4月より、もともと料理人で農場スタッフのまかない料理やお弁当作りを担当してきた芙美氏を中心に、それぞれの野菜の特性を知り尽くした農場スタッフも加わるようになった。新メニューができると8店舗合同の「新メニュー共有会」が開催され、各店舗の調理スタッフにレシピを提供するとともに、調理講習会を実施し、調理方法や味付け、盛り付け方などを共有している。固定種野菜ならではの形や味の個性を引き立たせるため、調理法や味つけはシンプルを心がけているという。

例えば、千葉県匝瑳市大浦集落で作られてきた「大浦ごぼう」は、長さが1メートル、胴回り30センチ、重さ4~5キログラムにもなり、中が空洞なのが特徴である。これを「ささがき」にしてしまったら、その魅力が伝わらないため、巨大ごぼうを「丸ごと唐揚げ」にして提供している。この他にも、10種類以上の野菜を使用した「本日収穫、畑の鉄板焼きバーニャカウダ」をはじめ、「早摘み黒田五寸人参」、「奥州玉ねぎの丸ごと焼き」、「里芋のスパイシーフライ」など、野菜の形を極力変えずに、丸ごと皮付きのまま提供するメニューが多いのが特徴である(写真5)。

また、同社の看板商品であるケールのメニューを見ても、①オーガニックケールのワイルドシーザーサラダ、②オーガニックケールのベジデトックスドレッシング、③ケールのチーズオムレツ、④ケール茎の豚肉巻き、⑤ケールのお好み焼き、⑥ケールのひき肉炒め、⑦ガーリックライスwhitケール、⑧農家ケール火鍋、⑨ケールしゃぶしゃぶ鍋、⑩ケールのレアチーズタルト、⑪ケールの杏仁豆腐コールドプレスをかけて、⑫ケールビア、⑬ケールオレンジジュース、⑭ケールグアバジュースなど、茎から葉まで無駄なく活用した豊富なメニューが並ぶ。

こうした固定種野菜のメニューだけではなく、肉料理も充実させることで幅広い客層に対応するとともに、クリスマス・忘年会・新年会といった季節ごとのイベントや、宴会・女子会に対応した飲み放題付きのコース料理も用意されている。客単価はおおよそランチが1000~2000円、ディナーが5000~7000円で、来店客の7割は美容や健康への意識が高い20代後半~40代の女性であり、同社の栽培・調理理念や野菜のおいしさを支持する固定客が大半を占める。

注6: この言葉は仏教用語として生まれ、近年ではマクロビオティックの基本概念として広く知られている。前者は「生まれた土地の旬のものを食べる」、後者は「自然の恵みを一部ではなくすべて頂く」という意味を持つ。

4 おわりに

同社は、「農業と飲食店をつなぎたい」、「安全・安心と思える食材を自分たちで作り提供したい」という共通の想いを実現するため、自社農場で栽培した「固定種野菜」を自社レストランで提供する「Farm to Table」を実践するビジネスとして、古森氏と寺尾氏が共同で起業した会社である。つまり、両氏には初めから六次産業化のビジネス構想があり、修業時代に身に着けた農業技術と農業経営のノウハウを持つ寺尾氏が「生産事業」を、調理技術と飲食店経営のノウハウを持つ古森氏が「飲食事業」を統括しつつ、相互に連携・補完し合うことで両事業を同時並行的に拡大させてきた(図1)。

固定種の商品としての特殊性である、大きさや形の不揃いさ、生育速度・収穫時期のバラツキといった生産・流通面における弱点に対し、同社では年間100種類以上にも及ぶ品種の周年作付体系を確立するとともに、レストランで日々使用する少量多品目の朝採れ野菜をこまめに届ける流通体制と、作柄状況や規格外の野菜にも対応する豊富なメニューと調理技術でカバーしている。言わば、レストランが需給調節機能を担うことで、固定種野菜の付加価値を最大限に高める役割を果たしているのである。その際、各レストラン店舗を、食にこだわりを持ち、SNSやメディアへの発信力が高いエリアに選定したことも重要であった。合わせて、定期的に農場に足を運ぶレストランスタッフによる固定種野菜の知識や生産背景を伝える接客、実際に生産現場を見てもらう各種イベントの開催などを通して、新たな固定種野菜の需要を創り出すとともに同社の認知度を高めることに成功した。

こうした取り組みの結果、農場の開場以来、農地の総面積は約11ヘクタールまで拡大し、1社で東京ドーム2個分の耕作放棄地を固定種野菜の栽培で解消するとともに、レストランは8店舗、正規雇用者は33人に増加し、農業の担い手として期待される39歳以下の若い世代の雇用創出と所得の向上につなげている。今後、農場の新設にともない固定種野菜の生産体制が一層強化されていくことが予想される中で、令和2(2020)年に入り、新たな店舗を開設するとともに、サラダ・スープ専門の新事業にも挑戦する。

このように、同社の経営は、これまでその生産だけで採算性を確保することが困難と言われてきた固定種野菜を、その受け皿となるレストランと合わせて経営し、生産・流通・調理・販売を一気通貫させることにより、ビジネスとして成立させた六次産業化実践例の一つということができる。さらに言えば、固定種野菜の「需要を広げつつ、供給する仕組み」を作り出した同社の取り組みは、ビジネスという手法を用いて固定種野菜の継続性を担保するという、新しい継承の在り方を提示する実践の一つとも言えるだろう。

<付 記>

現地調査に際して、株式会社ALL FARMの在来農場長・寺尾卓也氏、専務取締役・古森洋介氏に聞き取り調査のご協力を頂きました。以上、記して深く感謝申し上げます。