調査・報告 学術調査(野菜情報 2018年9月号)

調査・報告 学術調査(野菜情報 2018年9月号)

野菜の保存技術研究~オゾンを利用した野菜の保存条件検討~

静岡県立大学 食品栄養科学部 環境生命科学科

助教 内藤 博敬

【要約】

収穫後の野菜を長期間鮮度維持ができたならば、安定供給や食料廃棄問題の一助となり得る。鮮度の低下の一因は、野菜に付着した微生物による腐敗であり、HACCP義務化が叫ばれる中、食の安全の面からも薬剤を使わずに野菜表面の洗浄消毒を可能とすることが急務である。そこで、酸化力が強いものの容易に分解して酸素となる「オゾン」に着目し、オゾン水による野菜の洗浄と保存時のオゾンガス暴露を組み合わせ、その相乗効果について検討を行った。オゾン水を使った野菜の洗浄だけでも付着菌量を低減させることは可能であるが、野菜によっては貯蔵、保存、販売陳列時にオゾンガスを暴露することで、細菌の増殖を抑え、あるいは殺菌できることが明らかとなった。

1 はじめに

収穫後の野菜は時間とともに鮮度が落ちるため、この鮮度を保持することが可能となれば生産・販売者側は安定供給が可能となり、消費者は食中毒対策からの過剰な食料廃棄を低減することが可能となる。野菜の鮮度の低下の原因は、微生物の増殖による腐敗および乾燥が主要因として挙げられる。この対策として、化学薬品を用いるポストハーベスト(注1)があるが、収穫後に化学薬品を用いることは、生産者、消費者ともに心因的に受け入れ難いものがある。そこで、酸化力が強いものの易分解性であり、分解後は速やかに酸素となるため環境負荷も低いオゾン(注2)の低濃度での利用に着目し、収穫後の野菜の貯蔵、保存および販売陳列時に用いる際の効果並びに利用の可否を検討した。

近年、生産者による販売時の衛生対策が進んでおり、オゾン水による収穫後の洗浄もその一端を担っている。しかしながら電解技術の進歩から開発された低濃度の電解オゾン水は新しい技術であり、評価法の整備も不十分である(注3)。オゾンは酸化力が強いことから、野菜によってはポリフェノール酸化や追熟を促進することも考えられるため、オゾン利用による野菜表面の消毒効果に加え、ポリフェノール、ビタミンC、水分含量などの成分変化についても同時に試験する必要がある。

注1:収穫後に用いる殺菌剤などの薬品のこと。日本では防カビを目的として収穫後に食品添加物を使用することがあるものの、いわゆる農薬とは区別している。

注2:酸素原子3個で構成された酸素の同素体、O3 。

注3:参考文献(1)

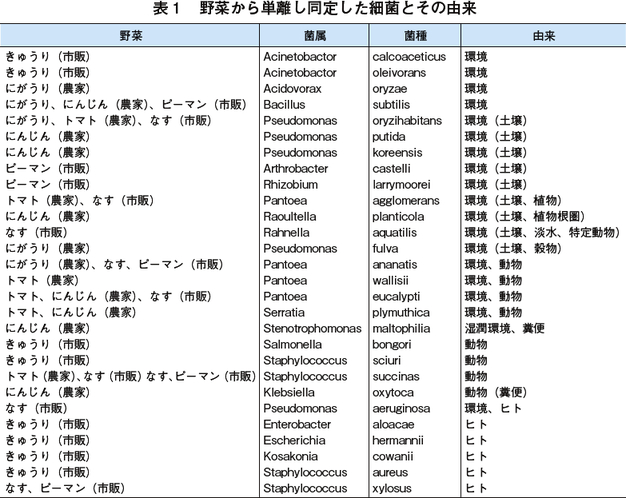

2 野菜に付着している細菌

野菜には、種類や季節を問わず一般的に平均で1グラム当たり10 6個程度(実数値で1グラム当たり10 2~10 9個)の細菌が付着している(注4)。その多くは環境由来の細菌であるが、流通過程あるいは店頭陳列時にヒトの手を介してヒト由来の細菌が付着することも珍しくない。表1に野菜から単離した細菌の種類と由来を示す。今回の試験では、ヒト由来の細菌は市販されている野菜からしか検出されなかった。ほとんどの細菌は環境由来であり、これらの細菌はヒトに対する病原性は低い。しかし、Escherichia属(大腸菌)やSalmonella属といった食中毒起因菌の仲間も検出されており、有芽胞菌であるBacillus属も検出されている。

注4:参考文献(2)

3 オゾンの食品への利用事例

強い酸化力を持つオゾンは、常温では気体であり、酸素より水に溶けやすいことが知られている。オゾンは酸素の3量体で極めて分解し易く、水中では数十分、大気中では数時間で自然分解して酸素になる。さらに、有機物と接触すると速やかに分解するため、通常はオゾン発生とともに環境中の有機物と接触して分解する。強い酸化力を持ちながら分解し易く安全であることはオゾンの長所でもあるが、消毒に使う場合には生成後の保存がし難く、オゾン濃度が高くなると人体をも酸化し、分解で生じた酸素によって燃焼・爆発性が向上するといった欠点もある。近年ではより安全な低濃度オゾンあるいは低濃度電解オゾン水を用いるようになり、これまでの高濃度オゾンガスよりも利用範囲は拡がったが、それぞれにおける至適利用条件や効果評価については、十分に検討されているとは言い難く、食品への応用についてもまだまだエビデンスが足りない。

オゾンの食品産業への利用は、野菜や果物の表面の洗浄、飲料水の消毒、排水処理などがあり、特に表面の洗浄は病原微生物や腐敗微生物の発生を最小化することで、食品の安全性を確保し、保存期間を延長する意味で重要である。歴史的背景から、ワイン造りの盛んな欧州文化の影響が残る東南アジア諸国では、ワイン用ぶどうの貯蔵やいちごの収穫後保存にオゾンガス貯蔵庫が用いられている(注5)。ぶどうやいちごの保存は、主にカビ(真菌)対策であるが、野菜を腐敗させる主な要因は野菜に付着する細菌である。オゾンは細菌、芽胞、真菌、胞子、ウイルス、原虫などの微生物に対して広範な効果域を有する強力な抗菌剤であるため、いずれの微生物に対しても著効を示す(注6)。米国においても2000年に食品添加物としての利用を米国食品医薬品局(FDA)が許可し、世界中で残留しない安全な食品添加物として利用が進んでいる(注5)。日本においても現在、オゾンは食品添加物としてさまざまな食品の消毒に利用されているが、2017年末に厚生労働省から出された消除予定添加物名簿196品目の中にオゾンが含まれており、東京オリンピック・パラリンピックを目前に世界的な流れに逆行する動きが起きている。ただし、消除予定添加物名簿に記載された添加物は必ず削除されるわけではなく、製造段階での利用率が高く、利用の規格化も進んでいるオゾンは追加調査の対象にもなっていないことから消除される可能性は低い。

注5:参考文献(3)

注6:参考文献(4)

4 オゾン水洗浄による付着細菌数の低減とオゾンガス暴露保存

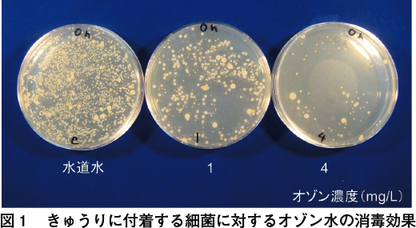

野菜をオゾン水で洗浄することで、水道水で洗浄する場合よりも付着する細菌量を低減することが可能である(注7)。水道水またはオゾン水(1.4ミリグラム/リットル)100ミリリットルで、きゅうりを1本ずつ3回洗浄し、トリプトソーヤ液体培地100 ミリリットル中に浸漬して、この液100マイクロリットルをトリプトソーヤ寒天培地に塗布して37度で1晩静置培養した(図1)。

水道水できゅうりを洗った場合よりも、オゾン水で洗った場合の方が明らかに付着細菌量が少なく、1リットル当たり1ミリグラムの濃度のオゾン水で洗浄した場合よりも1リットル当たり4ミリグラムの濃度のオゾン水で洗浄した場合の方が、より付着している細菌量が少なかった。

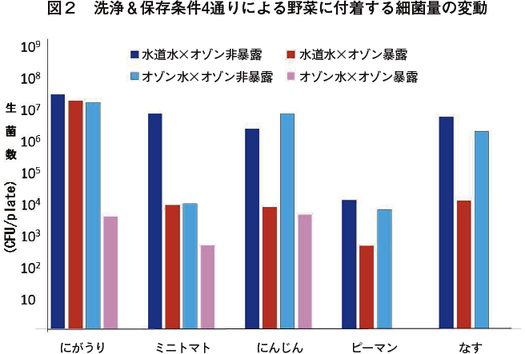

野菜に付着する細菌を低減するオゾン水洗浄に加え、貯蔵、保存、販売陳列時に低濃度でオゾンガスを暴露することで微生物の生育を抑制し、野菜の保存期間を延ばすことができると考え、これらの相乗効果をにがうり、ミニトマト、にんじん、ピーマン、なすを用いて検討した。室温で7日間保存した野菜表面に付着する細菌数を測定した結果を図2に示す。棒グラフは、左から水道水洗浄し通常保存、オゾン水洗浄して通常保存、水道水洗浄してオゾン暴露保存、オゾン水洗浄してオゾン暴露保存における生残菌数を示している。全ての野菜において、オゾン水洗浄してオゾン暴露保存した場合、他の組み合わせよりも明らかに付着する細菌数が減少していた。また、ピーマンおよびなすでは生残菌が確認できなかったことから、オゾン水洗浄後にオゾンガス暴露保存を行うことで、細菌増殖を抑えるだけでなく、殺菌的な効果を示すこともあきらかとなった。ミニトマトにおいても、洗浄前の付着細菌数と比較して、オゾン水洗浄後にオゾンガス暴露保存を行った後の付着菌数で減少しており、オゾン水洗浄とオゾンガス暴露保存による相乗効果として、殺菌的に働いたものと考えられる。

野菜品質指標は、付着微生物数だけでなく、乾燥度を示す水分含量も重要な指標である。今回の試験では、予備試験で任意の野菜において10%以上の水分損失がみられなかった7日間を保存期間とした。冷蔵保存との組み合わせによって、さらなる相乗効果が期待できるが、きゅうり、かぼちゃ、かんしょなどのように低温保存に向かないことがわかっている野菜については、保存時に間欠的なオゾン水噴霧を行うなどして、相乗効果を狙えるものと考えている。

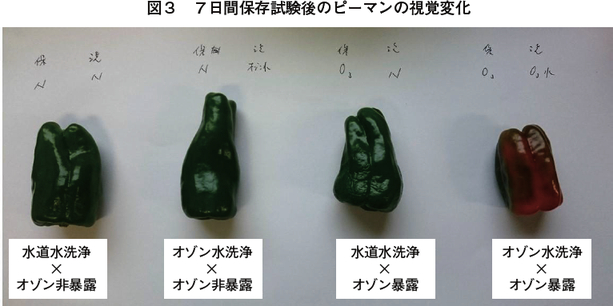

野菜の保存に際して、細菌数の増加や水分含量の低下は、見た目の劣化にも通じる。また、収穫後の野菜は自身でエチレンガスを放出することで追熟する。オゾンはこのエチレンも分解することが知られているが、低濃度オゾンではその効果がエチレンの酸化にとどまり、追熟を促進することも考えられる。図3にピーマンで行った実験結果を示す。オゾン水洗浄後に7日間オゾンガス暴露保存を行った結果、ピーマンの追熟を促進した。実験は密閉容器中で行ったため、さらに追熟を速める結果になったと考えられる。こうした追熟の促進はにがうりでも見られた。今回の試験は密閉空間で行っているが、開放空間での保存あるいは間欠的なオゾンガス噴霧とすることで、追熟促進対策は可能であると考えている。

見た目だけでなく、保存によって野菜の成分品質が劣化することがあってはならない。そこで7日間保存の前後で、ポリフェノール量およびビタミンC量の測定を行ったが、7日間の保存では大きな変化は見られなかった。

注7:参考文献(5)

5 加工野菜で問題となる有芽胞菌に対するオゾンの効果

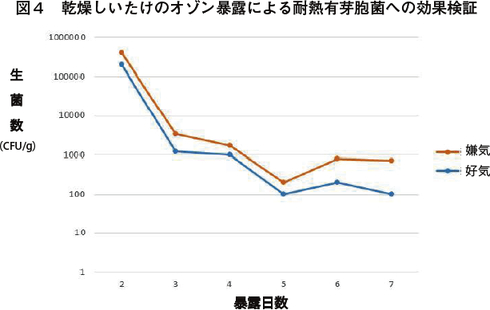

野菜に付着する細菌の中に、通性菌(注8)であるBacillus subtilis(枯草菌)が検出された。この菌は耐熱性の有芽胞菌(注9)であり、野菜原料の加熱加工や加熱真空加工においても芽胞として残存するため、加工後の常温保存ができず、冷蔵保存期間を著しく低下させるなど、野菜加工業者やこれらを利用する外食産業で大きな問題となっている。また、有芽胞菌の中にはボツリヌス菌、ウエルシュ菌やセレウス菌などの加熱では死滅しない食中毒細菌もある。そこで、これまでの研究で有芽胞菌を比較的多く含むことがわかっている輸入乾燥しいたけを用い、低濃度オゾンガス暴露による付着する有芽胞菌への効果を検証した。

乾燥しいたけに対して密閉容器内で0.05ppmのオゾンガス暴露を行い、24時間ごとに5個ずつ乾燥しいたけを取り出し、水道水で16時間水戻しして、この戻し水を煮沸して生残する細菌数を、好気性および嫌気性培養に分けて試験を行い(注10)計数した。その結果、図4に示すように、好気培養および嫌気培養いずれも、オゾンガス暴露2日目までは初期付着菌量とほぼ変わらない菌数が計数されたが、3日目以降激減した。5日目から7日目には、1本当たり100~1000個程度の菌数を維持して付着細菌数の減少が停止した。今回の試験では作業環境基準を鑑みて0.05ppmでオゾンガス暴露を行ったが、湿度コントロールが不十分であったことで(オゾンガスによる殺菌効果は、湿度45~90%で示される)、十分なオゾンの殺菌効果が得られなかった可能性があるが、生鮮野菜だけでなく、加工野菜の保存時に問題となる有芽胞菌に対しても、オゾン処理は有効であった。

注8:通性嫌気性細菌。酸素がある環境でも生育できる嫌気性細菌。

注9:増殖に適さない環境になると芽胞と呼ばれる耐久性の高い特殊な形態をとる菌。芽胞は熱と乾燥に強く、数年から数十年にわたり発芽能力が失われないものもある。

注10:細菌には、代謝増殖に酸素を必要とする好気性細菌と、酸素を必要としない嫌気性細菌とがある。枯草菌はどちらでも生育し、通性菌と呼ばれるが、ボツリヌス菌やウエルシュ菌は嫌気性であり、これらの存在確認のために2通りに分けて試験した。

6 おわりに

新鮮な野菜には多くの環境由来細菌(注11)が付着しており、これによって野菜の腐敗、乾燥や追熟を早め、我々にとっても品質および安全性の面で問題となる。これらの細菌を収穫後速やかに減らすことで、腐敗や乾燥による品質低下を遅らせることが可能である。その一つの手法として、オゾン水やオゾンガスを用いた洗浄消毒が有用と考えられるが、利用するに当たってオゾン水洗浄とオゾンガス保存を併用した場合の相乗効果や弊害、あるいは至適条件が不明であった。そこで、オゾン水洗浄とオゾンガス暴露保存を併用した場合の国産野菜の表面に付着する細菌の動向や水分含量、一部の成分品質について検討した。

オゾン水洗浄は、水道水洗浄と比べて野菜に付着する細菌数を激減させた。試験では水量を決めて洗浄したが、オゾン水洗浄は掛け流し洗浄することでより高い効果が得られる。そのため、実際の野菜洗浄では洗浄水量ではなく洗浄時間で利用することを勧める。

オゾンによる殺菌メカニズムは、微生物の細胞壁の破壊や分解によるものであり、高濃度になると細胞内に達して核酸をも分解する。塩素などの消毒薬は、細胞膜を通過して細胞内に進入することで攻撃するが、オゾンは物理的な攻撃を行ういわゆる溶菌であるため、熱や薬剤に強い細菌の形態である芽胞であっても殺菌が可能である。オゾンガス暴露によっても野菜表面に付着する全ての微生物を減少あるいは増殖を抑えることが可能であった。また、オゾン水洗浄とオゾンガス暴露保存を併用することで、野菜表面に付着する微生物に対してそれぞれ単独で行うよりも強い相乗効果が得られた。しかしながら、密閉容器でオゾンガス暴露を行うと、野菜の種類によっては追熟の促進がみられた。オゾン水洗浄によって付着菌量を減少させることが第一であり、野菜の種類によって開放系容器を用いてオゾンガス暴露を行うなどの工夫が必要である。

東京オリンピック・パラリンピックを目前に控え、食の国際安全基準としてHACCPの導入が叫ばれている。こうした中、容易に分解して酸素となる低濃度オゾンを用いた洗浄消毒法は、野菜の保存や加工において極めて有用な手法であり、これらの併用による相乗効果は画期的な保存法へとなり得る。しかし、低濃度オゾン生成装置の基準や評価法が定まっていないため、利用する際の機器選定には注意が必要である。

今後、オゾン水洗浄とオゾンガス暴露の併用保存法を野菜に適用するに当たり、温度条件および湿度条件を加えて検討する。

注11:ヒトから伝搬する細菌に対して、土壌、大気、水圏、植物根圏などの環境に由来する細菌。

なお、今回報告した「野菜の保存技術研究~オゾンを利用した野菜の保存条件検討~」の詳細な調査結果については、農畜産業振興機構のホームページ【野菜関係学術研究委託調査】https://www.alic.go.jp/chosa-y/joho02_000185.html に掲載してあるので、ご参照願いたい。

参考文献

(1)内藤博敬、谷 幸則(2016)メンブランフィルター法を応用したオゾン水細菌評価法の検討、Bull. Med. & Hyg. Ozone Res., Japan Vol.23 No.4, 127-131.

(2)Karaca, H. and Velioglu, Y.S. (2007) Ozone applications in fruit and vegetable processing, Food Reviews International, 23(1): 91–106.

(3)Colm O’Donnell, B.K. Tiwari, P.J. Cullen, Rip G. Rice (2012) :Ozone in Food Processing, Wiley-Blackwell, New Jersey, USA.

(4)Cullen, P.J., Tiwari, B.K., O’Donnell, C.P. and Muthukumarappan, K. (2009) Modelling approaches to ozone processing of liquid foods, Trends Food Sci Technol, 20(3–4): 125–36.

(5)Naitou H., Tani Y., Hiyoshi- Arai K. (2015) Verification of the efficacy of ozonated water in preventing food poisoning from cucumbers., Bull. Med. & Hyg. Ozone Res., Japan Vol.22 No.4, 97-104.