調査・報告(野菜情報 2018年7月号)

調査・報告(野菜情報 2018年7月号)

広島県内の施設トマト農家にみる家族経営継承のあり方

広島大学 大学院生物圏科学研究科 准教授 細野 賢治

【要約】

わが国農業における担い手の高齢化・後継者不足は深刻であり、農業の持続性が懸念される状態である。しかしながら、比較的高所得が見込まれる施設野菜部門では、若年層の農業経営関与者が比較的多く存在する。家族農業経営において持続的な継承を実現するためには、後継者が親世代との対立から生み出された自立性を生かし、それぞれの個性を発揮しながら農業経営を発展させ、その上で産地の維持といった広い視点を持つことが重要である。

1 はじめに

近年、価格の低迷による農業収入の悪化やいっそうの労働集約化に伴う家族労働時間の増大などに起因して、比較的収益性が高いとされてきた施設園芸においても家族農業経営の後継者が不足しがちであり、その持続性が危ぶまれている産地は少なくない。このような中、広島県内の施設トマト農家の中には、若手の後継者が存在し、家族経営継承が実現されているケースがいくつかみられる。

経営継承の形態は日本農業の構造変化に伴って多様化しつつあるものの、現時点においても家族経営はその主たる存在であり、この形態の経営継承のあり方を考察することは、日本農業の持続性を図るために意義があるといえる。

そこで本稿は、広島県内の施設トマト経営を対象として、平成29年現在において50歳未満の若手後継者が存在する農家について、その農業生産・販売状況、および経営・技術・固定資本などの継承過程を調査・分析し、持続的な家族経営継承のあり方を後継者サイドの視点から考察する。

なお、本稿で広島県の施設トマト農家を取り上げる理由は以下の通りである。①2015年農業センサス(平成27年)における広島県の基幹的農業従事者の平均年齢が71.5歳(全国2位)で、65歳以上の割合も80.1パーセント(全国3位)と農業者の高齢化が進行していること、②広島県は「2020広島県農林水産業チャレンジプラン」において、キャベツ、トマト、ほうれんそうなど軟弱野菜、ねぎ、アスパラガス、レモンといった比較的収益性が高いとされる7品目を重点品目と位置付けて生産振興による所得向上を図っており、とりわけ施設トマト栽培は若手農業者が比較的存在していること、③トマトにおいては、後述するように広島県内の中山間地域と島しょ部の両方に産地が存在し、多様な農業経営が存在していること、である。つまり、広島県の施設トマト農家の実態を検証することで、高齢化が進行する農業地域における家族経営継承のあり方を提示できると考えた。

2 家族経営継承の現状と広島県の施設 トマト生産

(1) わが国における家族経営継承の現状

わが国における主要な農業経営形態が家族農業経営であることは周知の通りである。農業センサスによると平成27年における農業経営体数のうち、家族経営体は全体の96.7%を占めるが、この10年間で実に62万経営体が減少している。これは農業経営体数の減少とほぼ同数であることから、この10年の農業経営体数の減少は、家族経営体の減少だと推測できる(表1)。

これらの背景には、農産物価格の低迷に伴う農業所得の減少があるが、例えば昭和50年代ごろには「子どもに農業を継がせたいが、子どもは他の職業に就きたがっている」という話がよく聞かれたが、平成時代に入ると「子どもには将来の生活を考えると農業を継がせたくない」という声が聞かれるようになった。

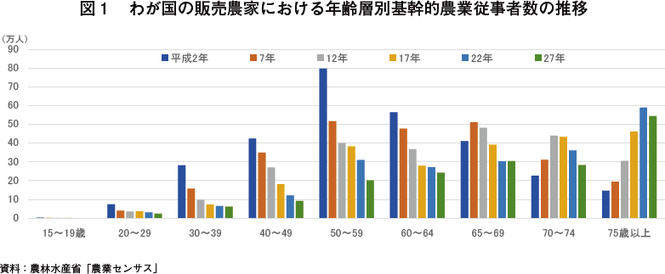

図1は、販売農家における年齢層別の基幹的農業従事者数の推移(平成2~27年)を示している。20歳代から60歳代前半まで、それぞれの年齢層において基幹的農業従事者数は2年から右肩下がりであり、60代後半は7年から、70代前半も12年から減少に転じている。このように、わが国は農業の担い手の高齢化が深刻な状態であり、家族農業経営の持続性は風前の灯火と言っても過言ではない。

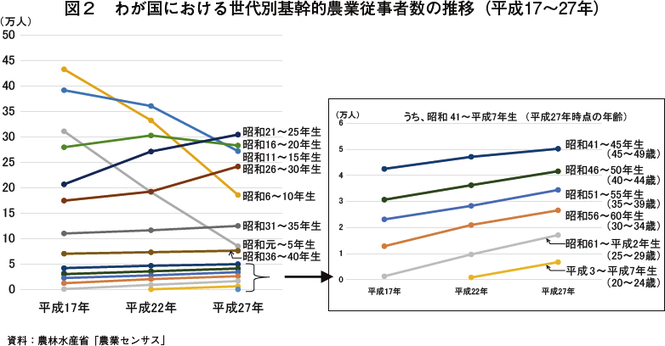

しかし、これを世代別にみると少し状況が異なることが理解できる。図2は、同じ販売農家における年齢別基幹的農業従事者数のデータを出生年について5年ごとの世代別に再計算したものである。これによると、減少傾向にあるのは昭和元年から20年までに生まれた世代であり、昭和21年から平成7年までに生まれた世代はそれぞれ増加傾向にある。世代ごとに就農者数が異なり、出生年が現在に近づくほど就農者数が少ないため、結果として図1のように農業従事者の高齢化は進むが、各世代でみるとそれぞれ帰農する人口が増加しているということがわかる。これは、それぞれの世代において農業に魅力を感じている人口が一定程度、存在することを示している。

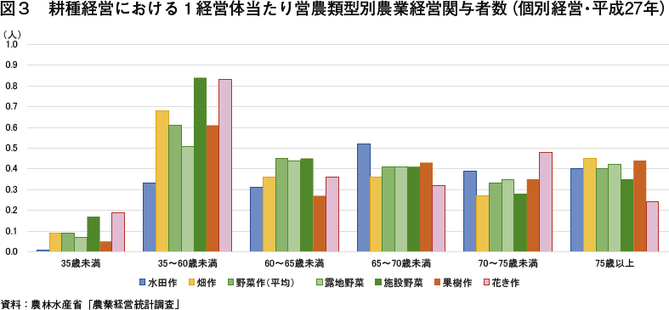

ところで、働き盛りの世代である30歳~60歳未満の層において、もっとも農業経営関与者が多い営農類型は施設野菜である(図3)。言い換えれば、施設野菜経営においては、働き盛りの世代が農業経営関与者として多く存在するということを示している。

(2) 広島県の施設トマト生産

本稿で広島県を取り上げる理由は、平成27年における基幹的農業従事者の平均年齢が71.5歳と70歳を超えており、担い手の高齢化が深刻であることが最も大きい。27年における広島県の農業経営体数は3万1240経営体であり、そのうち家族経営体は3万196経営体であるが、17年からは前者が1万5085経営体、後者が1万5207経営体ずつ減少している。それぞれの減少率は30%を超えており、家族経営体の持続性が懸念されている。

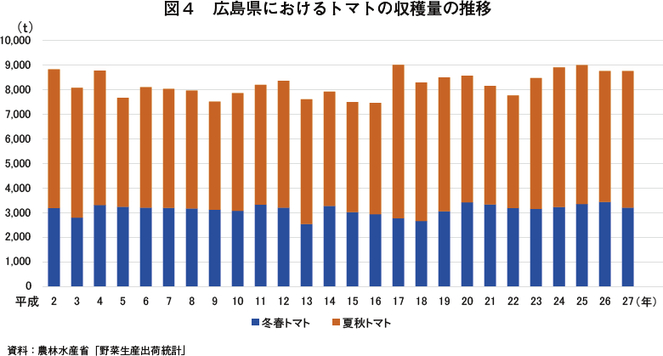

このような中、広島県において若い後継者が比較的存在する営農類型の一つとして施設トマト経営が挙げられている。図4は、2年以降の広島県におけるトマト収穫量の推移について示している。年間8000~9000トンの水準を維持しており、安定生産が実現されていることがうかがえる。

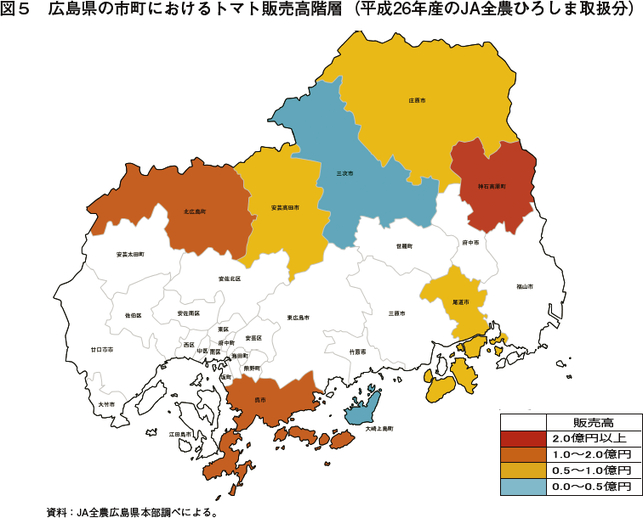

図5は、広島県における市町のトマト販売高階層を示している。このうち、瀬戸内海沿岸島しょ部に位置する呉市、尾道市、大崎上島町では、主に出荷時期が12月下旬から翌年7月上旬までの促成トマトが栽培されており、中山間地域に位置する北広島町、安芸高田市、三次市、庄原市、神石高原町では、主に出荷時期が7月上旬から11月上旬までの夏秋トマトが栽培されている。

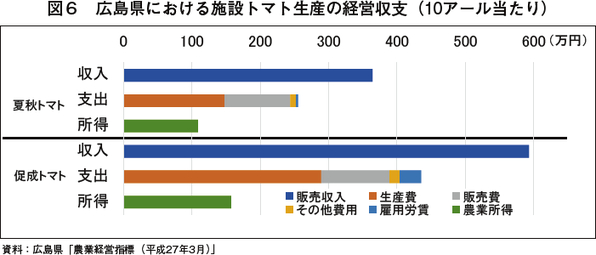

図6は、広島県における施設トマト生産の10アール当たり経営収支を示している。促成トマトは10アール当たり収入が593万円であり、所得が157万円となっている。一方、夏秋トマトは、10アール当たり収入が364万円であり、所得が109万円となっている。

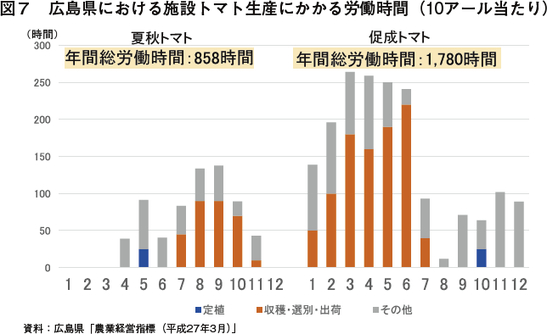

図7は、10アール当たりの月別労働時間を示している。夏秋トマトは5月定植で7月から11月まで収穫が行われる。8月から9月に労働時間のピークがあるが、この時期の月別労働時間は140時間弱であり、年間労働時間は858時間となっている。一方、促成トマトは10月定植で翌年1月から7月まで収穫が行われる。3月から6月にかけて労働時間のピークがあり、ピーク時の月別労働時間は250時間を超え、年間労働時間は1780時間と夏秋トマトのほぼ倍になっている。

トマトの栽培方法の選択は地域性によるところが大きいが、促成トマトは所得が大きい分、労働時間が長く、夏秋トマトは促成トマトに比べると所得は若干下がるが、その分、労働時間が比較的少なくて済む。いずれにしても、労働時間と農業所得の状況から、若手農業者が比較的残りやすい経営類型であることがわかる。

3 広島県促成トマト農家にみる家族経営継承-呉市倉橋島・立花隼人氏の事例-

(1) 農業経営概況

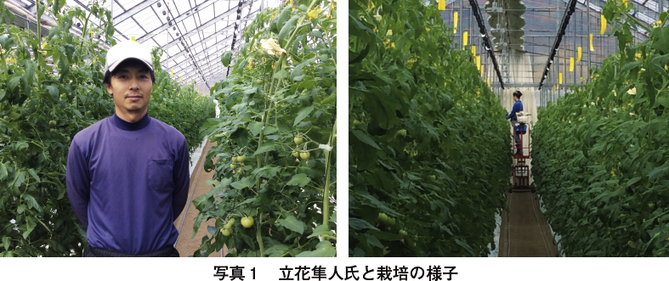

立花隼人氏(30代)は、広島県呉市倉橋島で施設トマト栽培を行う家族経営農家である。現在の経営主は実父であり、家族農業労働力として、経営主である父(60代)、および母(60代)、本人、弟(30代)、弟の妻(30代)の5人、そして雇用労働力は、60代のパートタイム労働者2人、および20代の農業研修生1人の計3人である。

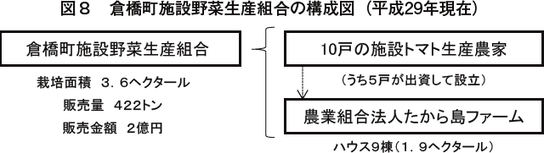

立花氏は「倉橋町施設野菜生産組合」(以下、「生産組合」という)に所属している(図8)。この生産組合は、昭和42年に倉橋島でトマト栽培を開始した3戸の農家によって設立され、「お宝トマト」のブランドを持っており、平成29年現在、倉橋島内10戸の施設トマト生産農家と1つの法人が加入している。生産組合全体における28年の栽培面積は3.6ヘクタール、販売量は422トン、販売金額は2億円に達している。このうちの1法人は、組合員10戸のうちの5戸が出資して19年に事業を開始した「農事組合法人たから島ファーム」である。

立花氏はこの「たから島ファーム」の構成員として生産法人が持つハウス9棟(1.9ヘクタール)のうちの3棟(64アール)を担当し、前述の農業研修生と2人でトマト生産を行っており、トマトの品種は全量「ハウス桃太郎」であるという。ボイラーによる加温ハウスで促成トマトの栽培を行っており、出荷時期は12月下旬から翌年7月上旬までである。トマトの仕立て方にこだわりがあり、後に詳述する「ずらし方式」を採用している。また、ハウス内におけるトマトの生育環境を把握するために「プロファインダー」(注1)を採用し、常にデータ解析を行いながら生育環境の改善に努めている。

注1:株式会社誠和の製品であり、ハウス内の温度、湿度、二酸化炭素、照度といった農業生産に関わる環境因子の測定を行い、グラフなどで表示することにより、ハウス内の生育環境およびその変化を視覚的に把握することができる測定器およびソフトウェアのセットである。ハウス内の環境をモニタリングし可視化できるようにした装置。

(2) 立花氏の就農歴と農業へのこだわり

立花氏は、広島工業大学を卒業後、すぐに農業後継者として就農した。大学在籍時には産業機械や情報機器に関する技術や能力を習得しており、データ解析やその結果を生産技術の改善に役立てるといった近代的な農業生産技術に対する志向が強い。

立花氏の農業生産に対するこだわりは、①農業のICT化、②仕立て方法、③土づくり、の大きく3点である。

まずは、農業のICT化であるが、立花氏は平成25年産から前述のプロファインダーを導入した。そして、これにより得た分析結果に基づき、①変更した仕立て方法(後述)の検証、②二酸化炭素発生器の採用、③条間・株間の変更と白マルチの導入、④灌水方法の改善、⑤温度管理の改善、などを行った。

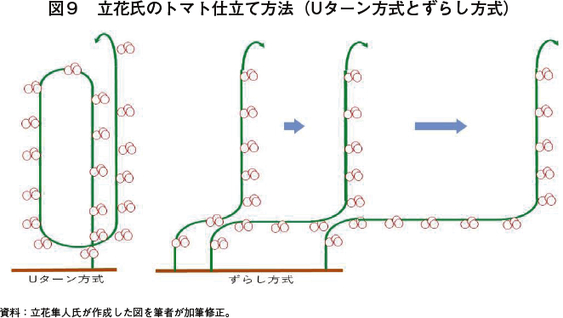

つぎに、仕立て方法であるが、生産組合では、従来からトマトの仕立て方法として「Uターン方式」が主流であった。これに対して立花氏は、平成25年産から「ずらし方式」を採用している(図9)。

Uターン方式は、真上に伸ばした茎を地上から一定の高さにある直管パイプにかけた後、果実の重さで逆U字型に自然に下す仕立て方法であり、ずらし方式は、直立させた茎を成長とともにおろしながら横にずらして誘引していく仕立て方法である。Uターン方式は下部に茎や葉が重なるため日光が当たりにくいが、ずらし方式は下部の日照不足が解消され、収量が向上するという効果がある。

そして土づくりであるが、トマト農家が陥りがちな「尻腐れ」を恐れるために起こる石灰過多や、糖度を上げる目的で灌水が少なめになることから起こる土壌成分のアンバランスを修正するため、作付けのための元肥を入れる前に行う土壌診断でチェックしている。また、窒素・リン酸・カリウムのバランスを調整するため、土壌への施肥と葉面散布を併用している。

立花氏は、新しい仕立て方法を採用する際、経営主である父親と意見が対立したそうである。親世代は生産組合を立ち上げたメンバーであり、Uターン方式を採用して30年以上経過している。その間の経験や成功体験などもあり、従来の仕立て方法に自信を持っている。そこで、立花氏は、新しい方法を採用するためには、親世代に対して単に反発することは賢明ではないと考え、プロファインダーで得た生産情報や販売実績、コスト計算などのデータを分析し、この結果によって新しい方法のメリット・デメリットを示しつつ、メリットの方が大きいことを客観的に説明した。このことが奏功し、最初は新しい仕立て方法に反対していた父親から、「お前の考えた方法でやってみろ」との回答を引き出したそうである。そして、ずらし方式を採用したたから島ファームにおける立花氏担当分は平成25年度の売上高が前年度を300万円上回る5200万円となった。その後もデータ分析に基づき生産方法を継続的に改善し、28年度の売上高は6000万円に達している。

現在では、生産組合に所属する他の生産者に立花氏自身が推薦する生産方式を採用してもらうことを目的に、生産組合内の若手後継者数人で2~3カ月に1度の勉強会を開催し、自身の生産・販売実績とその要因に関する詳細な情報を惜しみなく提供している。立花氏は、産地全体の生産・販売力向上によって各生産者の所得が向上すれば、このことが産地の持続性を高めると考えて活動を行っている。

(3) 家族経営継承の特徴 ー立花氏の場合ー

立花氏の農業経営の最大の特徴は、ICT農業の採用である。これは、立花氏が30代と農業部門ではかなり若い世代であることから、新しい技術の導入に対する抵抗感が小さいということが作用しているが、それ以上に、本人が工学系大学で学んだ経験から、ICT技術への信頼度が高いという点が大きく作用している。

立花氏は、親世代が持つ40年以上の経験に裏打ちされた農業技術に対して、それと対等の位置を獲得する手段として大学時代に得た知識・技術・能力に基づきICT技術を採用した。これが、現在の立花氏の農業経営における自立性を生み出している。また、親世代や後継者世代に自身の農業生産方法を説明する際、大学時代に鍛えられたプレゼンテーション能力が大いに役立っているという。そして、「父親が新しい生産方法に猛反対しなければ、自分はここまでデータを詳しく解析してプレゼンテーション資料を作成することはなかった。そして、この資料を作成するに当たって分析したデータは、結果的に自身の生産改善に大きく役立った」と述べている。つまり、家族経営継承では、「対立」から生まれるエネルギーが自身の「自立性」を育み、「発展」につながるということを経験したのである。

立花氏は自身が農業を行うに当たって、産地全体の所得向上が自身の所得向上につながると考えている。そして、同じ後継者世代に対しては、自身と同じように親世代と向き合って自立性を発揮してほしいと語っている。

4 広島県夏秋トマト農家にみる家族経営継承-神石高原町・小田千寿香氏の事例-

(1) 農業経営概況

小田千寿香氏(40代)は、広島県神石郡神石高原町で施設トマト栽培を行う家族経営農家である。現在の経営主は本人であり、家族農業労働力は本人のほか、父(70代)、母(70代)の3人で、雇用労働力はパートタイム労働者5人であり、経営面積は46.8アールとなっている。現在の栽培品種は全量が「りんか409」であり、無加温ハウスで夏秋トマト栽培を行っており出荷時期は7月上旬から11月上旬までとなっている。

小田氏は「神石高原マル豊とまと生産出荷組合」に所属している。昭和55年に当時の神石郡豊松村(現・神石高原町豊松地区)で施設トマト生産者により設立された任意組合である。平成28年における生産者数は43人、トマト栽培面積は10ヘクタール、出荷量は約1000トンである。当組合は、所在する区域を管轄するJA福山市に販売委託しており、共選共販の形態をとっている。

小田氏の実父である先代は、20アールのハウスで野菜生産(個選)を行っていたが、平成9年に「アグリパーク陽光の里トマト団地」が造成された際、先代本人が村議会議員として当該事業を推進する立場でもあったため、銀行の融資やスーパーL資金などを活用して1500万円の借入金をもとに当該団地に入植した。当時の小田氏はこの先代の行動に対し、「子どもに借金を残すのか」と感じていたが、借入金は10年で返済されたという。

17年に先代の農業者年金の関係で小田氏が引き継いで経営主となり、現在に至っている。

(2) 小田氏の就農歴と農業へのこだわり

ア 就農の経緯

小田氏は、広島県立農業短期大学を卒業後、平成元年に広島県の職員として一般事務職で採用された。10年3月に県庁を退職し、その後1年2カ月の間、モンゴルに滞在した。小田氏の現在の農業に対する姿勢やこだわりは、このモンゴルでの滞在経験が基盤となっていると小田氏自身は語る。

モンゴル行きのきっかけは現地で開催される民間のマラソン大会の運営スタッフとしてというものであった。そこで、ある有名日本人女性ロック歌手と偶然にも直接話す機会があり、彼女から「あなたはいったい何がやりたいの?」と問いかけられ、その時に「自分は何がやりたいんだろう」と考えたそうである。

当時のモンゴルはソ連崩壊後の混乱などもあり、小田氏はモンゴル国民に強いハングリー精神を感じたそうである。数日後に帰国したが、「どう生きるか」を迷っていた時期であったこともあり、日本と違うハングリーさが羨ましくなり、「一度、自分をリセットしたい」という気持ちで一大決心して再びモンゴルに渡航し、以降、1年ほど滞在したという。

モンゴル滞在時に印象的であったのが、日本とは全く異なる広い平原、そしてモンゴル国民にとって「農業がその土地で生きるための手段」であったことだという。そこで、「自分には根っこに農業がある」、「何かに縛られず捕らわれずに、することがいっぱいあってもいい」と感じ、「生きるために農業をやる」と決意して帰国したそうである。

その後、父親の農業の手伝いをしながら、小さいころからあこがれていた漫画を描き同人誌に投稿する日々を5年間送ったそうである。平成17年に父親の農業者年金の関係で経営主を引き継いだ後も、しばらくは父親の主導で農業経営が行われていた。しかし、農業生産に関して父親と意見を異にするようになり、その都度、自分の考えを主張していたところ、「お前がやってみるか」と言われ、経営が小田氏に完全継承されたという。

イ 栽培管理の見直し

経営継承後の2年間は、自分が思う通りに農業生産方法を試したが失敗続きであったそうである。そこで、栽培管理そのものを根本から変えることを決意し、そのためのデータ収集、分析を自分のスタイルで行った。また、日々の栽培記録をノートにつけることにした。そして、家族労働力を中心に一部補助的に雇用労働を活用する農業から、雇用労働力を積極的に活用する農業に経営方針を変更した。雇用労働力を導入するということは、その分、雇用主としての責任を果たすために確実な収入が必要である。一方、家族労働力に比べて業務としての質を労働者に求めることが可能となる。

雇用労働力導入による経営内容の最大の変更点は、栽培品種を「桃太郎なつみ」から「りんか409」に変更したことである。これまで3割程度あれば十分であったA品率は、品種の変更により4割に向上した。また、「A品率向上」のみが至上命題であった品質管理の方針に「B品、C品も出荷できるようにする」という点も付加した。そしてそれを実現するために、仕立て方法において、先代から行ってきた「吊り下げ方式」に「トマトの軸を支柱に乗せる」という方法を付加し、パートタイム労働者でも収穫すべきトマトを判別できるようにした。これにより、収穫への家族労働力投入が軽減され、その分、誘引などの栽培管理に時間を費やすことが可能となり、結果としてB品、C品の品質が出荷できる状態にまで向上した。

このようなことが奏功し、代替わり当初1500万円であった年間農産物売上高は2000万円にまで向上した。

(3) 家族経営継承の特徴-小田氏の場合-

小田氏の経営継承の最大の特徴は、本人が就農するまでに人生を熟考する機会があり、紆余曲折の末、農業という職業に行きついた点である。このことは、ただ後継者というだけであまり考えずに就農した場合と異なり、農業に対する思い入れや考えがより深い状態での就農を可能にしている。そのため、就農以降は自身の農業生産方法に対する継続的な改善が実現されるだけでなく、地域農業の持続性に対しても広い視野を持って対応することを可能にしており、そのことが神石高原町において農業委員を任されるという状況に至っていた。

小田氏は、現在の日本において「農業を引き継ぐ」ということをもう一度考え直さなければならない時期に来ていると感じている。例えば、農業をしたい若者がいても初期投資ができない点を懸念している。また、女性の感性が「育てる」という点で農業に適していると感じているが、家庭では妻や母といった役割も多く、女性が本格的に農業に取り組むことを困難にする状況が多いと感じている。小田氏は、22年度から28年度までの6年間、神石高原町の農業委員を任されていたが、今後もこの経験を活かして地域農業の発展のため地域農政に対して提案を行っていきたいと考えている。例えば広島県で農地に対する相続税の減免などを可能にする農業特区が作れないか、あるいは、女性農業者の負担をもう少し軽減できるような地域・組織的な対応が考えられないか、といった農業施策の提案を考えている。特に後者に関して具体的には、農業の機械化による省力化を推進し、農業機械に関する講習会や大型機械の作業を受託できるシステムの構築、そして、女性農業者が活用しやすい農業機械の開発などに関する提案を行い、引き続き地域農業の持続性向上に貢献したいと語っている。

また、立花氏と同様に親世代との意見の対立を通じて農業経営に関して高い「自立性」を持つに至っており、このようにして育まれた「自立性」が継続的な「発展」を生み出す原動力にもなっていることが確認できた。

5 おわりに-持続的な家族経営継承のために-

家族経営継承は従来、農地や農機具、農業用機械などの生産要素のほかに、親世代が培ってきた農業技術も継承することで新規参入者よりも有利な条件のもとでの農業経営の継承が行われてきた。この場合、親世代が行ってきた農業を経営手法や農業生産方法も含めてそのまま継承するケースも少なくない。そうなると、後継者が未成熟な自立性の下で経営主として農業を継続する場合も多く、生産意欲があまり高くないという状況が起きると経営の持続性を低めることになりかねない。

本稿で取り上げた広島県内の2つの施設トマト農家の事例は、後継者がそれぞれ特徴的な経歴のもとで就農し、その後に経営継承がなされているが、両者とも就農前にそれぞれにおいて自己の農業像が形成されていた。そして、就農後に農業経営における考え方などにおいて親世代と対立が生じ、これらを克服するためのさまざまな努力の中で自立性が育まれ、継承時には持続的な経営が期待できる状況となっていた。また、両者とも決して「個人の経営だけが発展すればよい」とのスタンスには立たず、産地全体が底上げされることを望んでおり、立花氏はそのために自身が農業のICT化で得たさまざまな情報を惜しみなく周辺農家に共有し、小田氏は農業委員としての経験も生かしながら地域農業の発展に貢献する活動を行っている。

このように、家族経営継承においてその持続性を高めるためには、後継者が親世代との対立から生み出された自立性を生かすことが重要である。そのためには、親世代も、後継者世代の自立性を育むという観点から、自ら大きな壁となって立ちはだかるとともに、彼らの取り組みが地域農業の発展に資すると認められる場合には十分な評価を与えることも必要であろう。そして、後継者世代は確固たる自立性を形成しつつ、それぞれの個性を発揮しながら農業経営を発展させ、その上で産地の維持といった広い視点を持つことが肝要である。

(付記)本稿をまとめるに当たり、快くヒアリング調査に応じて下さった神石高原町の小田千寿香氏、呉市の立花隼人氏、神石高原マル豊とまと生産出荷組合に関する貴重な資料を提供して下さった広島県東部農業技術指導所の吉村仁志氏をはじめ、関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。

引用・参考文献

(1) 岩元泉(2015)『現代日本家族農業経営論』農林統計出版

(2) 細野賢治(2015)「縮小再編段階のわが国農業における農業法人の可能性-家族経営中心から経営の多様化へ-」『経営教育研究』第18巻第2号

(3) 宮入隆(2016)「野菜作産地の動向」八木宏典ほか編著『産地再編が示唆するもの』農林統計協会

(4) 山本淳子(2011)『農業経営の継承と管理』農林統計出版