調査・報告(野菜情報 2016年6月号)

調査・報告(野菜情報 2016年6月号)

生産地と消費地をつなぐ新たな野菜物流ネットワークの挑戦~九州地域の共同物流を事例として~

三重大学大学院生物資源学研究科 教授 徳田 博美

【要約】

燃油価格上昇や運転手不足など、野菜のトラック輸送をめぐる問題が山積している中で、産直を中心として事業を展開しているパルシステム生活協同組合が音頭を取って、輸送問題がより深刻な遠隔産地の九州を対象とした共同物流事業を立ち上げた。

この事業は、パルシステム生活協同組合のみでなく、産直に取り組む7つの流通業者と九州の出荷組織、輸送を担う運送業者が連携した事業であり、パルシステム生活協同組合への出荷のみでなく、他の流通業者への出荷でも利用でき、出荷者にとって利便性の高いものとなっている。事業が始まって1年余りであり、まだ試行錯誤の段階であるが、新たな物流を切り開く可能性を秘めた取り組みである。

1 はじめに

これまでの野菜産地の発展を支えてきた全国広域的な物流システムが、現在大きな転機を迎えている。これまでの野菜物流は、全国的に整備されてきた高速道路網の下でのトラック輸送に依存してきた。そのトラック輸送が、これまでのようには利用できなくなりつつある。昨年後半からは下落基調にあるが、それまでの原油価格の高騰による燃油価格の上昇、トラックなどによる重大な交通事故の多発を受けた過積載や運転手の労働時間に対する規制の厳格化により、輸送コストが上昇している。さらに雇用状況の改善も背景として、トラック運転手不足が深刻化している。現状は、輸送コストの上昇にとどまらず、輸送トラックの確保も容易ではなくなってきている。

このような状況への対策として、現在注目されているものに、鉄道や船舶といった大量輸送手段に転換するモーダルシフトがある。しかし、モーダルシフトは大量輸送が前提であり、大型産地では取り組みやすいが、出荷量が限られている小規模な出荷組織で取り組むのは容易でない。その一方で小規模な出荷組織は、輸送量が少ないために、運送業者との交渉では不利な立場に立たされ、輸送トラックの確保はいっそう厳しくなっている。本報告で取り上げる共同物流は、モーダルシフトには乗りにくい出荷量の少ない出荷組織に対応した新たな物流の取り組みである。

一口に共同物流といっても、実態に即した仕組みを構築することは容易でない。本報告で取り上げる首都圏の産直業者と九州の野菜などの生産者をつなぐ共同物流事業は、首都圏を中心として事業展開しているパルシステム生活協同組合連合会(以下「パルシステム」という)が音頭を取って立ち上げたものであるが、決してパルシステムが運営するものではない。共同物流事業に参加している出荷組織は、パルシステムにのみ出荷しているわけではない。そのため、パルシステムへの出荷でしか利用できない物流システムでは使い勝手が悪い。個々の出荷組織が出荷している主要な流通業者すべてへの出荷に利用できるシステムであることが望まれる。本事例は、そのような狙いから多数の出荷組織とともに、パルシステム以外の複数の流通業者が参加している。

多数の者によって構成されているシステムであるので、その効果は大きく広がる可能性があるが、多様な利害を有する構成員間の調整は容易ではない。本事例は、始まって1年余りであり、まだ試行錯誤の段階である。本報告では、その取り組みを紹介し、共同物流の可能性と課題について考えてみたい。

2 パルシステムの概要とこれまでの取り組み

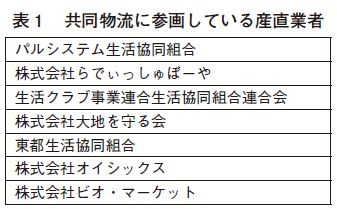

すでに述べたように、本事例には、表1のように7つの産直を行っている流通業者が参加している。

ここでは、まずパルシステムの概要を紹介するが、それは共同物流に参加している流通業者の典型として理解していただきたい。

パルシステムは、1977年に首都圏の15生協によって組織された事業連絡会議として発足し、現在は宮城県から静岡県まで1都11県に会員を有する事業連合組織である。その商品供給高は2000億円を超えている。その中で食品は1500億円弱を占めている。食品の中で青果物の占める比率は15%で、供給高は200億円である。パルシステムの商品供給事業は、店舗を持たず、すべて共同購入、個配によっている。

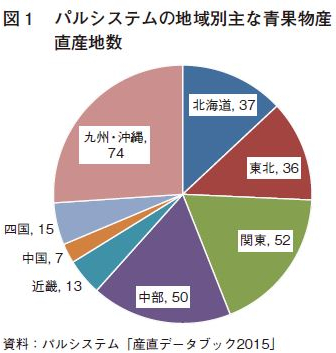

パルシステムは商品調達に当たって、「食の安全性」と「持続可能な社会づくり」をテーマとしており、取り扱う野菜は、国産で有機野菜などの安全性と環境への配慮を重視したものが主体となっている。そのため、その調達も、生産者からの直接調達、すなわち産直が主体となっている。青果物供給高の中での産直率は97%に達している。産直で取引のある出荷組織は400近くに達しており、青果物に限ってもおよそ300の出荷組織と産直を行っている。取引数量でみると、関東をはじめとする近隣地域で7割を占めている。遠隔地の中では、北海道が2割で、本事例の対象地域である九州は1割未満である。しかし、産直産地数でみると、図1に示すように全国に満遍なく広がっており、本報告の対象である九州が4分の1を占めている。九州からの調達は近隣地域からの調達が難しくなる冬場が主体であり、夏から秋にかけての調達は少ない。したがって、九州からの物流は季節間の変動が大きくなるので、余計、安定した物流手段の確保が難しくなる。

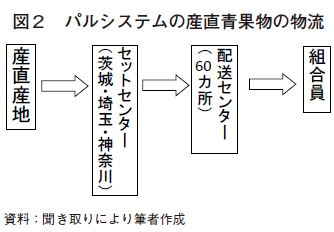

パルシステムの産直青果物の物流は図2に示すような流れである。産直産地から首都圏にある3つのセットセンターに直接搬入される。出荷組織の中には、規模が小さく取引数量の少ない組織も多い。そのため、物流問題は長年の懸案であった。パルシステムのセットセンターへの納品時間は、生協組合員への配送日前日の夕方から深夜を基本としている。その時間に合わせた納品では卸売市場出荷での入荷時間とずれてしまい、卸売市場出荷品との混載も難しい。出荷組織の中には2~3日分まとめて納入する組織もあったが、パルシステムとしては、鮮度面から好ましく思っていなかった。

そのため、パルシステムとして、物流対策に取り組み始めた。まずは産直仕入れの大きな部分を占める関東から取り組み始めた。当初はパルシステム独自の集荷システムの構築を考えた。しかし、出荷組織側のパルシステム以外への出荷が残されてしまい、出荷組織のメリットが小さく、参加が期待できないため、断念した。

そこで出荷組織による他の流通業者への出荷にも配慮して、同一地域内にある出荷組織に、パルシステムへの出荷に限定しない共同物流事業の構築を働きかけた。そこで目指されたのは、出荷組織自らが主体となって運営する共同物流事業である。パルシステムへの出荷のみを対象とするものでなく、参加する出荷組織の実態に即して、複数の流通業者への出荷を対象とする事業とすることで、出荷組織にとってもメリットの大きい事業とすることである。

共同物流事業の取り組みは20年前から進められ、まず千葉県の出荷組織によって構築された。関東での物流事業は、茨城県、山梨県、栃木県へと広がっていった(神奈川県でも取り組まれたが、参加する出荷組織自体が合併統一されたため、共同物流事業という形態ではなくなっている)。共同物流事業は、さらに近畿地域の和歌山県、奈良県にも広がっていった。本事例は、このような共同物流事業が広がってきた中で、遠隔産地の九州地域で取り組まれている事業である。

3 事業の概要

(1)事業のきっかけ

本事例事業のきっかけは、福岡県北東部にある赤村で有機農業を営み、パルシステムとの産直にも取り組んできた鳥越農園から、パルシステムの農産物仕入れを担う

㈱ジーピーエスに、厳しい物流の実情について相談を持ちかけられたことである。その後、㈱ジーピーエスでも実態を調査し、鳥越農園以外の出荷組織も厳しい状況にあることが分かり、対策の必要性が認識された。両者で関係のある出荷組織、流通業者、輸送業者に呼びかけ、2014年9月に「新しい九州物流構築協議会」を発足させ、その11月に九州地域と首都圏とを結ぶ共同物流事業を開始した。

9月の協議会の発足に当たっては、九州地域で産直に取り組む48の出荷組織に呼びかけ、20以上の出荷組織が出席あるいは参加を表明した。流通業者側では、パルシステムとともに、首都圏で産直事業を行っている流通業者の株式会社らでぃっしゅぼーや(以下「㈱らでぃっしゅぼーや」という)、生活クラブ事業連合生活協同組合連合会(以下「生活クラブ生協」という)、株式会社大地を守る会が参加した。さらに共同物流事業で実際の輸送を担当する九州地域の運送業者の丸善グループ(注)が参加した。事業が始まって以降、首都圏を中心とした産直を行っている流通業者の東都生活協同組合、株式会社オイシックス(以下「㈱オイシックス」という)、株式会社ビオ・マーケット(以下「㈱ビオ・マーケット」という)が加わり、参加する流通業者は7組織となった。首都圏で産直を行っている主要な流通業者をほぼ網羅した事業となっている。これらの流通業者は、有機農産物などのこだわりのある商品を中心に取り扱い、宅配を主体とした小売事業を展開しており、事業上では競合関係にある。競合関係にある流通業者が協調して推進している点に、本共同物流事業の大きな特長がある。

注:本部は、福岡県久留米市にあるマルゼングループ協同組合。丸善海陸運輸株式会社など25社でグループ会社を形成している。

(2)事業の仕組み

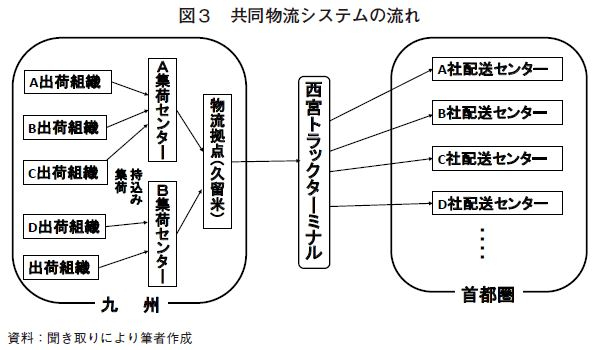

共同物流事業の仕組みは図3に示したとおりである。共同物流事業で商品を輸送する出荷組織は、最寄の丸善グループの集荷センターまで商品を運ぶ。その際は、出荷組織は自らによる持込みと丸善グループによる集荷のいずれかを選択できる。各集荷センターに集められた商品は、久留米にある丸善グループの物流拠点に運ばれ、そこからまとめて兵庫県西宮市にある丸善グループのトラックターミナルまで運ばれる。そこで荷の積み替えが行われて、東京に運ばれ、さらに各流通業者の配送センターに配送される。なお、首都圏での配送では、事業に参加していない流通業者への配送も可能である。

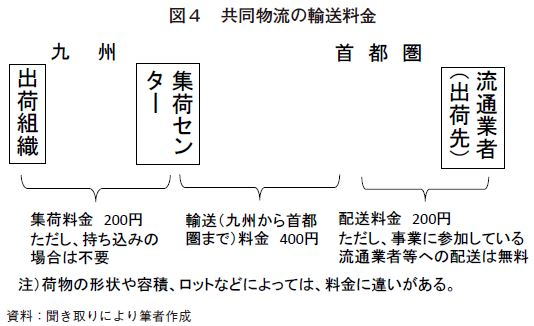

(3)輸送料金と輸送時間

輸送料金は10キログラムケース単位で決められており、形状や容積によっては追加料金が課せられる(図4)。輸送料金は、九州内の集荷センターへの集荷料金、九州から首都圏までの輸送料金、首都圏での配送料金に分かれている。集荷料金は一律200円である。当然ながら自ら持ち込む場合は不要となる。九州から首都圏までの輸送料金は400円である。首都圏での流通業者への配送は、事業に参加している流通業者の集配センターへの配送は無料である。事業に参加していない流通業者への配送では200円が課せられる。したがって、集荷を依頼し、事業に参加していない流通業者に配送する場合が最も高く、輸送料金の合計は800円であり、自ら集荷センターに持ち込み、事業に参加している流通業者に配送する場合は400円となる。

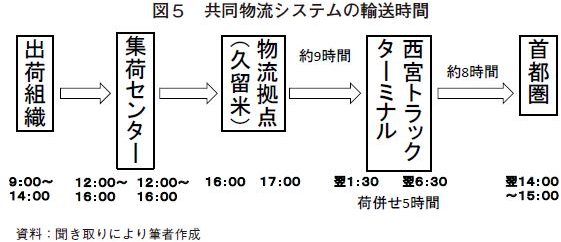

輸送時間は図5のとおりである。久留米にある丸善グループの物流拠点を出発するのが納品指定日の2日前の夕方である。その時間に間に合わせるためには、九州内の集荷センターには昼前には持ちこまれている必要がある。久留米から西宮までが約9時間、そこで荷の積み替えなどで5時間程度を要する。西宮の出発が翌朝となり、首都圏には夕方までには到着する。その後の配送時間を含めても、流通業者の配送センターにはその夜のうちに納入できる。

(4)事業の運営管理

この共同物流事業の仕組みは、前述の協議会での合意によって構築されたものであるが、日常的な運営管理は出荷組織側の代表である鳥越農園との密接な連絡の下で丸善グループが担っている。出荷組織は、流通業者からの注文があった段階で、輸送する商品の数量を丸善グループに連絡する。それに基づいて丸善グループは輸送計画を策定する。輸送料金の決済も、各出荷組織と丸善グループの間で直接行われている。事業に参加している流通業者は、共同物流事業に賛同し、推奨はするが、事業の運営に直接関わることはないし、共同物流事業の利用を納入条件とすることはない。また出荷組織側も、事業に参加したとしても、共同物流を必ず利用しなければならない訳ではない。実情に応じて他の輸送手段を利用することもできる。

4 共同物流事業の利用実態

(1)利用実績

共同物流事業が始まって1年が経過した。この1年の利用実績をまず確認しておく。2014年11月から2015年11月までの1年間の利用数量は420.5トンに達している。県別にみると、長崎県が342トンで、全体のほぼ8割を占め、この大半はばれいしょである。以下、熊本県が65トン、福岡県が10トン、宮崎県が3.5トンの順である。九州内でも地域的な偏りが大きく、九州全域に満遍なく広がっているというところまでは至っていない。

数量でも、パルシステムの産直での青果物取扱量は4万5000トンほどである。そのうち九州からのものは1割弱であるので、4000トン程度とみられる。共同物流事業にはパルシステム以外に6つの流通業者が参加しているので、利用数量の中でパルシステムへの出荷数量の比率はそれほど高くないであろう。したがって、パルシステムにおける九州からの入荷量の中で、共同物流事業を利用したものは1割に遠く及ばない数量とみられる。

共同物流事業の利用比率がまだ低い水準にとどまっている要因は、始まって間もないということもあるが、出荷組織の中でも総合農協のような出荷量の大きい組織が参加していないことがある。出荷量が大きければ、運送会社との交渉力もあり、独自の物流システムを構築することが可能であり、共同物流事業に参加する必要性は低い。

共同物流事業は、独自の物流システムを構築することが難しい出荷量の少ない出荷組織に適応した事業となっている。次に共同物流事業に参加している出荷組織の利用実態をみていく。

(2)共同物流事業に参加している出荷組織

ア 鳥越農園

鳥越農園は共同物流事業のきっかけを作った組織であり、福岡県東部の赤村で有機野菜を主体に生産している農業経営である。売上高は4000万円ほどである。その大部分は流通業者との直接取引、産直である。最初に産直を始めたのは九州内の生協であるグリーンコープ共同体(以下「グリーンコープ」という)へのものであった。その後、九州外に取引先を広げていった。ただし、現在でもグリーンコープへの出荷量が最も多い。

主な生産品目はセルリー(セロリ)(以下「セルリー」という)、トマト類である(写真1)。セルリーは消費量の少ない品目であり、個々の流通業者の取扱量は限られているため、約20の流通業者と取引している。当然ながら、個々の流通業者ごとの出荷量は数箱程度となる。

鳥越農園で共同物流を利用している出荷先は、パルシステム、生活クラブ生協、

㈱らでぃっしゅぼーや、㈱オイシックス、㈱ビオ・マーケットの5業者である。この1年間の利用量は、福岡県の利用実績のほとんどが鳥越農園ということなので、10トン程度である。鳥越農園の野菜生産量は150トン程度であるので、共同物流事業を利用した出荷量は全体の1割に満たない。これは、地元のグリーンコープが最大の取引相手であるためである。九州外への出荷の多くは共同物流を利用している。

鳥越農園では、集荷センターまでの集荷を依頼しており、配送先は事業に参加している流通業者であるので、輸送料金は集荷料金を含めて10キログラム当たり600円となる(写真2)。ただし、セルリーは出荷箱が細長く、容積も大きいため、料金は割増となる。共同物流以前は、少量の場合は宅配便を利用しており、料金はクール便の場合、1箱1450円であったので、輸送料金は引き下がっている。また以前は出荷先ごとに物流を管理する必要があったが、共同物流では一括管理でき、輸送に要する時間も短くなっており、金銭面だけでなく、物流に関するさまざまな面での負担の軽減となっている。

イ 産直なごみ

産直なごみは、熊本県北部にある産直を主体とした青果物の出荷組合である。構成員は18戸であり、ほとんどは専業的農家である。売上高は1億円弱であり、主要品目はなすとトマトである。取扱品はすべて有機栽培と特別栽培のものである。

出荷先では生協が8割を占め、地域別では九州内が7割を占めている。業者別にみると、グリーンコープへの出荷額が7千万円弱であり、全体の7割を占めている。従って、出荷量の中で共同物流を利用している比率は高くはない。出荷数量でみると、全体の出荷量が150トン程度であるので、共同物流の利用数量は10~20トン程度とみられる。実際、日ごとの出荷数量は10~30ケース程度である。日ごとの出荷数量が少ないからこそ、共同物流利用のメリットは大きいと考えられる。現在、共同物流事業で出荷している出荷先はパルシステム、生活クラブ生協、㈱らでぃっしゅぼーやの3業者である。

共同物流を利用する前は、ある程度の量があれば路線便を利用し、少量の場合は宅配便を利用していた。宅配便では当然ながら輸送費用は割高になってしまう。路線便では個々に契約しなければならず、輸送量が少ないために有利な契約を結ぶことは難しかった。また運航時間帯も限られており、通常は夕方出発して、首都圏に到着するのは2日後の朝になった。

産直なごみでは、荷物を丸善グループの集荷センターまで持ち込んでいる。集荷時間は原則、午前11時までであり、集出荷場を出発するのは、その1時間前程度となる。首都圏の取引先集配センターに到着するのは翌日の夜中となるので、路線便より1日早く到着できる。なお、集荷センターに持ち込んでいるのは、産直なごみとして、グリーンコープの店舗への配送のために運転手を雇用しており、その者が集荷センターへの輸送も担当しているためである。輸送料金は、宅配便よりは割安になるが、路線便との比較では、場合によっては路線便の方が安くなることもある。

5 共同物流事業の効果

共同物流事業の効果として、まず挙げられるのは安定した輸送手段の確保である。運転手不足などによって、トラック輸送が転機を迎えている中で、輸送量の少ない小規模な出荷組織では、輸送手段の確保が厳しくなっていた。共同物流が運行されることで、少量の野菜でも確実に首都圏まで輸送することが可能となった。

輸送費用については一概には言えないが、総じて削減できていると言えそうである。ある程度の輸送量があれば路線便を利用でき、その場合は必ずしも共同物流の方が安いとは言えない。しかし、少量の場合には宅配便を利用せざるを得ず、その場合には共同物流の方が確実に安くなる。出荷量の少ない出荷組織にとっては、輸送費用削減の効果も大きい。

輸送時間についても、共同物流の方が勝っている。一つには、西宮のトラックターミナルで荷の積み替えと合わせて運転手が交代するので、運転手の休息時間をみる必要がなくなる。もう一つは、産直取引に合わせた運行スケジュールとなっているため、流通業者の求める納品時間に合わせた配送時間となっていることがある。

さらに物流に関わる事務管理作業面でのメリットも大きいとみられる。従来であれば、取引先などに応じて、複数の輸送業者と契約することもあった。価格もその都度交渉する場合もあり、その手間も大きかった。共同物流では価格などの条件は固定されており、一括で依頼できるので、手間が大幅に削減できている。また運行状況も確認しやすく、遅延などの対応も迅速にできるようになっている。流通業者側にとっては、複数の出荷組織の商品がまとめて搬入されることも、商品管理面でのメリットとなっている。

6 共同物流事業の背景と課題

共同物流事業が創設された背景には、トラック輸送をめぐる状況の厳しさがあるが、野菜流通の変化も見逃すことはできない。従来の卸売市場流通の比率が低下し、多様な形態での直接取引が増えてきた。事例とする共同物流事業は、有機農産物などのこだわった農産物を主体とした産直取引を対象としている。産直取引は、当初は近隣地域内で取り組まれていたが、次第に広域的に展開してきた。産直取引では、こだわった生産を行う限られた農業者を対象とし、取引量も少ないことも多い。そのため、産直取引が広域化する中で、遠距離小口輸送が不可避となってきた。遠距離小口輸送はトラック輸送の中でも特に厳しい状況にあり、そのことが共同物流事業創設の背景となっている。

もう一つ、共同物流事業が創設できた背景として、出荷組織の組織化が進展していたことがある。共同物流事業を立ち上げる際に、出荷組織側で重要な役割を果たした組織に、鳥越農園も参加する「西日本有機農業生産協同組合」がある。西日本有機農業生産協同組合は、パルシステムと取引する西日本の小規模な生産者や出荷組織によって構成されており、パルシステムとの取引の窓口機能を果たしている。さらに九州内で生活クラブ生協と取引している生産者などが、「九州農業生産協同組合」を設立している。共同物流事業に参加している出荷組織の多くは、この組合に加盟している。これらの協同組合は流通業者との商取引上での共同事業を進めてきたが、その経験が共同物流事業につながったと言える。

共同物流事業は、始まってまだ1年しか経過しておらず、まだ試行錯誤の段階にある。遠距離小口輸送を対象とした事業であり、手間やコストがかかるのは避けられないし、事業規模もそれほど大きくなることは期待できない。しかし、野菜流通が直面している輸送トラックの確保難と物流コスト上昇という現状を踏まえると、必要不可欠な事業でもある。事業の手間やコストを抑えていくためには、出荷組織、流通業者、運送業者という関係者の協調・協力が不可欠である。その点で、共同物流事業は関係者による協議会の下で運送業者が運営しており、今後、関係者の協議により、如何に効率的な運営を実現していけるかが注目される。