調査・報告(野菜情報 2016年3月号)

調査・報告(野菜情報 2016年3月号)

野菜の加工・販売ビジネスで活用が進むA-FIVEファンド

株式会社農林漁業成長産業化支援機構(A-FIVE)

投融資部アドバイザリーグループ マネージングディレクター 袴田 泰三

【概要】

新しい支援措置である農林漁業成長産業化ファンド(A-FIVEファンド)は、農林漁業者が経営の主導権を確保し加工品開発等の6次産業化に取り組む株式会社(6次産業化事業体)を出資・支援対象としており、野菜、畜産、水産分野などで活用が進んでいる。

近年、顕著になっている中食需要の増大や外食部門における人手不足などを背景に、野菜分野では、カット野菜、総菜、乾燥野菜などの製造・販売や外食などのビジネスにおいて活用が進むほか、茨城県産野菜・果物の東南アジア向け輸出プロジェクトにおいても活用されている。

1 A-FIVEファンドの概要

(1)A-FIVEファンドの仕組み

平成25年2月1日、国と民間企業が共同出資する株式会社農林漁業成長産業化支援機構(以下「A-FIVE」(注1)という)が設立され、わが国初の6次産業化を支援する農林漁業成長産業化ファンド(以下「A-FIVEファンド」という)が誕生した。これまで、農林漁業者に対する支援措置としては、国、地方公共団体の補助金や制度資金、民間金融機関の融資が中心だったが、これに新しい支援措置として「ファンド(出資)」が加わった。

A-FIVEファンドは、政府が策定した「日本再興戦略」改訂2015(平成27年6月30日閣議決定)にも位置づけられており、政府の掲げる農林漁業の成長産業化、さらには地方創生の実現のための重点施策とされている。

A-FIVEファンドは、農林漁業者とパートナーとなる加工・流通・販売業などの2次・3次産業の事業者(以下「パートナー事業者」という)が共同出資して設立された事業体で、ジュースやジャムなどの加工品の開発や消費者・実需者への直接販売などの6次産業化に取り組む事業体(以下「6次産業化事業体」という)を支援する。具体的には、6次産業化事業体に対し、原則、資本金の50%を出資するとともに、経営支援を一体的に行うことにより、6次産業化事業の発展を通じ、農林漁業者の所得確保、雇用創出を目指すこととしており、一般のファンドとは大きく異なっている。

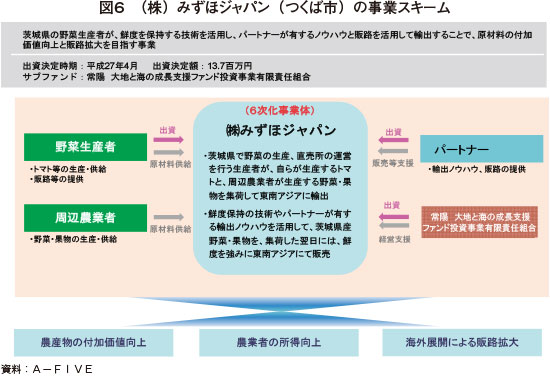

出資は、A-FIVEから6次産業化事業体に対し直接行うことも可能ではあるが、民間資金・ノウハウを十分に活用するとともに、地域に根ざした6次産業化の取り組みに対しきめ細やかに経営支援を行っていく観点から、地域金融機関や地元民間企業などが中心となって、地域ごとに設立されたサブファンド(資本金の50%をA-FIVEから出資)から行うことを基本としている(図1)。

注1:英名(Agriculture, forestry and fisheries Fund corporation for Innovation, Value-chain and Expansion Japan)の頭文字からとった略称

(2)出資対象となる6次産業化事業体の要件

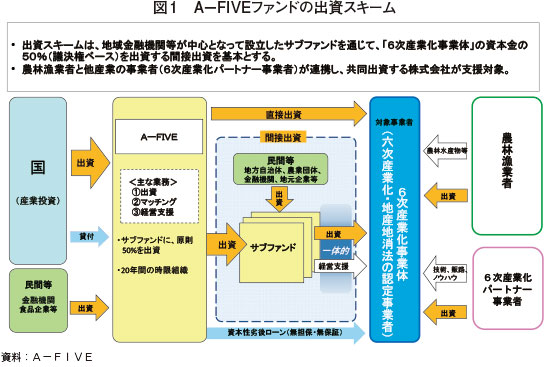

A-FIVEファンドを活用するための要件は、大きく分けて2つある(図2)。

1つ目の要件は、出資対象となる6次産業化事業体は、農林漁業者の出資がパートナー事業者などの出資よりも多い株式会社である。農林漁業者がパートナー事業者などよりも多くの議決権を保有し、株式会社の経営の主導権を確保していることが要件となっている。これは、農林漁業者が主体性をもってパートナー事業者の加工・販売ノウハウを活用して生産から消費までのバリューチェーンを構築することにより、農林漁業者の所得確保および農山漁村における雇用創出を図るためである。

なお、農林漁業者が加工・販売ノウハウを有している場合にはパートナー事業者からの出資がなくてもかまわない。また、現金で出資することが難しい場合には現物出資も可能である。たとえば、既に加工に取り組んでいる農林漁業者が新たに販売店を開店する場合、加工・販売部門を分社化して別会社(6次産業化事業体)を設立し、農林漁業者が加工施設を6次産業化事業体に現物出資することも可能である。さらに、JAや農協連は農林漁業者扱いとなるため、JAや農協連が過半を出資する子会社はA-FIVEファンドの対象事業体となる。

2つ目の要件は、6次産業化事業体は、出資を受けるまでに「六次産業化・地産地消法」の総合化事業計画の認定を取得することが必要である。なお、総合化事業計画の認定手続きについては、最寄りの地方農政局経営・事業支援部地域連携課にお問い合わせいただきたい。

(3)A-FIVEファンドを活用するメリット

A-FIVEファンドを活用する6次産業化事業体にはさまざまなメリットがある。

まず1点目は、出資金は補助金とは異なり、使用目的が限定されない。設備投資資金だけではなく、運転資金や人件費にも自由に使うことが可能である。また、出資は融資と異なり、担保が不要で、利子の返済も生じない。

2点目は、自由度の高い資金の調達により自己資本の充実、財務体質の強化が図られることになり、民間金融機関からの融資を受けやすくなる。この結果、農林漁業者は、少額の自己資金で10倍以上の規模の6次産業化事業に取り組むことが可能となる。

3点目は、国や地域金融機関からの資金が入ることにより新会社である6次産業化事業体の信用力が高まり、原料農産物の調達や加工品の販売などで営業活動が容易になる。

4点目は、パートナー事業者やサブファンドから出資を受けると同時に経営支援も受けることが可能なことから、農林漁業者が単独で6次産業化事業に取り組む場合に比べ事業リスクが大幅に軽減される。

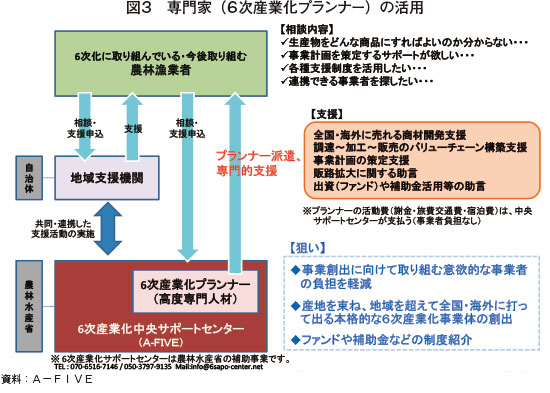

5点目は、株式会社の設立や事業計画の策定など煩雑な手続きが必要となるが、A-FIVE内に設置されている6次産業化中央サポートセンターや都道府県に設置されている地域支援機関から自己負担なし(無料)で専門家(6次産業化プランナー)の派遣を受けられる(図3)。

2 A-FIVEファンドに関する相談から出資実行までの流れ

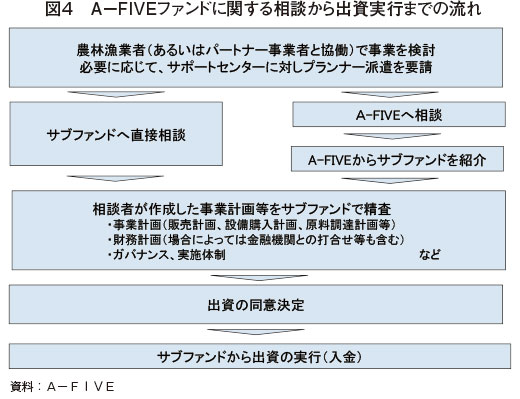

A-FIVEファンドを活用する場合の相談から出資実行までの流れは図4のとおりである。

農林漁業者やパートナー事業者は、事業構想や事業計画がある程度固まったらサブファンドあるいはA-FIVEに相談する。なお、A-FIVEに相談した場合は、相談者の意向に沿ってA-FIVEからサブファンドに紹介される。いずれの場合も、事業計画などをサブファンドで審査した後、A-FIVE内の出資同意決定手続きを経て、サブファンドから出資実行される。

なお、農林漁業者が自ら事業計画を策定することはなかなか難しい場合が多いと思われるが、このような場合には、専門家(6次産業化プランナー)の支援を受けられる。支援を必要とする農林漁業者は6次産業化中央サポートセンター(注2)、または地域支援機関に申請すると、自己負担なし(注3)で事業計画の策定やパートナー事業者とのマッチングなど、商品開発から販路拡大までのさまざまな分野に精通した専門家(6次産業化プランナー)の派遣を受けられるので、ぜひ活用いただきたい(図3参照)。

注2:6次産業化中央サポートセンターには、さまざまな分野の専門家が239名(平成27年12月末現在)登録されている。

注3:6次産業化プランナーの派遣は、農林水産省の補助事業で実施されている。活動費については全額国費で賄われている。

3 サブファンドの設立状況と出資決定の状況

地域金融機関が中心となって設立されたサブファンドは、平成27年12月末現在、全国で53あり、750億円を出資できる態勢が整っている。東京都、神奈川県、大阪府以外の44道府県でサブファンドが設立され、地域金融機関として地方銀行や第二地方銀行合わせて60行、信用金庫27金庫、信用組合9組合が参加している。

サブファンドから6次産業化事業体への出資決定件数は、26年度には45件の出資決定が行われるなど着実に増加し、28年1月15日現在、80件となっている。サブファンドからの出資決定額は約50億円となっており、1事業体当たり約6200万円が出資されている。サブファンドからの出資額に制限はなく、最も多いもので2億6000万円、最も少ないもので300万円となっている。また、このほか A-FIVEからの直接出資(サブファンドとの協調出資)案件が1件あり、出資決定額はA-FIVEから約10億円、サブファンドから2億5000万円となっている。

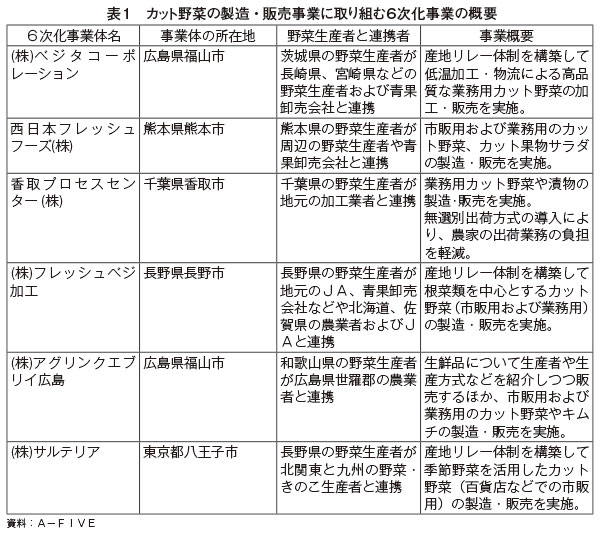

81件の出資決定案件を事業内容で分類してみると、最も多いのが野菜の加工・販売事業である。次に多いのが食肉の加工・外食事業であり、3番目に多いのが水産養殖・加工・販売事業となっている。最も多い野菜の加工・販売事業についてもう少し詳しくみると、中食需要の増大や外食の人手不足などを反映しカット野菜の製造・販売事業が最も多く6件(表1)となっており、このうち青果卸売会社が参画したものが2件、JAと青果卸売会社が参画したものが1件ある。次いで総菜の製造・販売事業、野菜の包装・販売事業および外食事業がそれぞれ3件、乾燥野菜などの製造・販売事業が2件、 輸出事業が1件となっている。

4 野菜分野におけるA-FIVEファンドの活用事例

カット野菜の製造・販売事業で青果卸売会社とJAが参画した長野県長野市の「株式会社フレッシュベジ加工(以下「(株)フレッシュベジ加工」という)」を事例1で、東南アジア向け輸出に取り組む茨城県つくば市の「株式会社みずほジャパン(以下「(株)みずほジャパン」という)」を事例2で紹介する。

〈事例1〉

(株)フレッシュベジ加工(長野市)によるカット野菜の製造・販売の取り組み

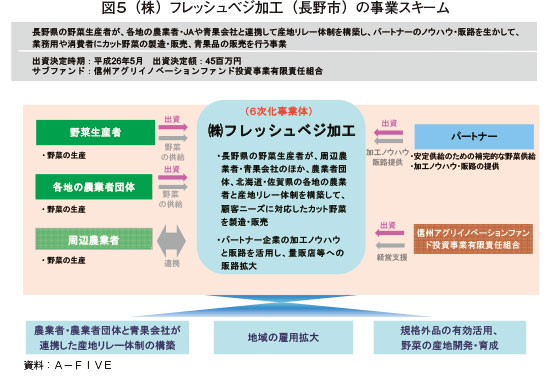

長野県の野菜生産者が地元のJA、青果卸売会社などや佐賀県のJAと共同出資して「(株)フレッシュベジ加工」(サブファンドからの出資決定額は4500万円)を長野市に設立し、コンビニの総菜ベンダーや消費者などの顧客ニーズに対応したカット野菜(たまねぎ、にんじん、ごぼうなどの根菜類が中心)の製造・販売を始めた(総事業費約11億円の事業で、26年12月にカット野菜工場が稼動)(図5)。

長野県内の農業者・JAをはじめ北海道や佐賀県の農業者・JAと連携して野菜の産地リレー体制を構築するとともに、青果卸売会社と連携することにより、野菜を年間を通して安定的に調達することが可能となっている。カット野菜の製造・販売に当たっては、パートナー事業者の加工ノウハウと販路を活用することにより、消費者向け商品については、製造日に小売店舗で販売可能な差別化商品(鮮度が高く、販売可能期間が長い商品)を提供し、長野県内のスーパーやコンビニなどに販路を拡大している。業務用商品については、パートナー事業者の既存取引先を中心に販売している。

〈事例2〉

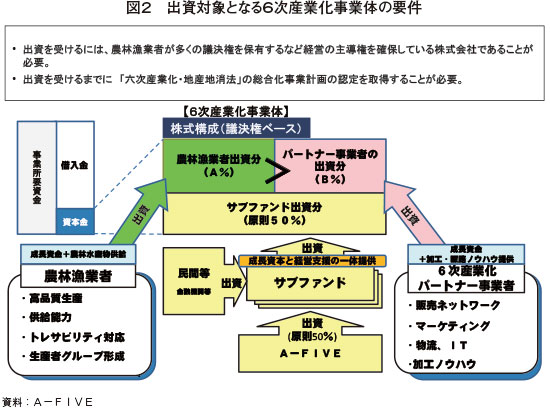

(株)みずほジャパン(茨城県つくば市)による輸出の取り組み

茨城県の野菜生産者が輸出ノウハウを有するパートナーと共同出資して「(株)みずほジャパン」(サブファンドからの出資決定額は1370万円)を茨城県つくば市に設立し、トマト、いちご、メロンなどの茨城県産野菜・果物の東南アジア向け輸出を始めた(図6)。

(株)みずほジャパンが、朝早く茨城県の農家から野菜・果物を集荷・選別して羽田空港に輸送し、当日の深夜便でバンコクまで空輸することにより、収穫した翌日の午後にタイのバンコクの同社の店舗(高級住宅街にオープンした「みずほの村市場バンコク店」)などにおいて販売する。野菜・果物の輸送と保管にアイスバッテリー(注4)を導入することにより、タイをはじめとする東南アジアにおいて鮮度管理された高級品として販売することが可能となり、茨城県産野菜・果物の付加価値向上と販路拡大を図っている。

なお、タイにおける販売については、在日タイ大使館から紹介を受けた現地の農業法人(小売ライセンスを取得済み)と連携しており、商社や海外卸売会社を介さない新しい輸出ルートを構築し、輸出に取り組んでいる。

注4:アイスバッテリーとは、マイナス25度からプラス25度までの温度帯が設定されている蓄冷プレートで、長時間、一定温度の保持が可能