調査・報告(野菜情報 2015年12月号)

調査・報告(野菜情報 2015年12月号)

中食産業と中食業者の原料調達の現状

~株式会社三晃と産地との取り組みを事例として~

宮城大学 食産業学部 フードビジネス学科

准教授 堀田 宗徳

【概要】

中食産業は、急速に進展している高齢化社会やライフスタイルの変化に伴う食形態の多様化、調理技術の進展などにより拡大しているが、価格志向、仕入量の確保などにより、輸入食材を多く使用しているのが現状である。しかし、今回、ヒアリングを実施した企業のように国産野菜使用を前向きに考えている企業もあり、今後、産地側は大量に使用する外食以外で、伸びている中食業界への国産野菜使用拡大のアプローチが必要であると考えられる。

1 はじめに

中食産業は消費者のライフスタイルの変化や食の簡便志向、コンビニエンスストアの増加、食品調理技術の進展、それに伴う中食商品の味の向上などにより、その市場規模も堅調に増加し、一般社団法人日本惣菜協会(以下「(一社)日本惣菜協会」という)の推計によると、8兆円台と大きなマーケットを形成している。

また、将来的にも急速に進展している高齢化社会への食の対応が、外食に比べて比較的容易であることなどから、伸びしろのあるマーケットとして各方面から期待されている。

一方、中食産業に関わる業種は、製造業、製造・卸売業、製造・卸売・小売業、卸売・小売業、卸売業、小売業と多岐にわたっている。本稿では、中食産業の現状と将来を踏まえた上で、中食業者の中でも製造・卸売業の野菜調達の現状と産地連携の取り組みについて報告する。

2 中食産業の現状と将来

(1)中食(なかしょく)とは

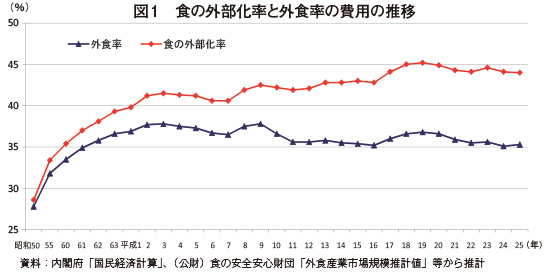

中食は、内食と外食の中間的な食事形態というところから始まっている。図1の食の外部化率と外食率の費用の推移を見ると、昭和50年ごろには食の外部化率と外食率の差がなく、その当時は、中食という食事形態がほとんどなかったことを表している。

具体的に中食の定義を見てみると、岩渕道生が著した「外食産業論」の中で、調理の主体、調理の場所、喫食の場所という観点から、中食は調理の主体は世帯外の人、調理の場所は家計内もしくは家庭外、喫食の場所は家庭内もしくは家庭外に当てはまるものと定義している。

一方、業界団体である(一社)日本惣菜協会では、中食商品の観点から「惣菜」(注1)の定義として市販の弁当や惣菜など、家庭外で調理・加工された食品を家庭や職場・学校・屋外などに持ち帰ってすぐに調理加熱することなく食べられる、日持ちのしない調理済み食品(低温殺菌処理され、冷蔵にて1カ月程度の日持ちをする調理済包装食品を含む)と定義している。

このように中食業界が拡大していく中、消費者の食スタイルの変化や調理技術の進展などにより今後、中食の定義を再検討する時期にきている。

すなわち、従来までの機能面や食事のスタイルの面からの定義だけでなく、調理技術面から見た定義も含めて検討が必要となると思われる。

将来の中食産業は、農林水産政策研究所が「人口減少局面における食料消費の将来推計」の中で、20年後の平成47年には、食の外部化が80%近くになり、その中でも加工食品が大きく拡大すること、また、加工食品の中で調理食品が拡大、特に主食的調理食品が拡大すると予測している。

このことは、中食業界にとってビジネスが拡大することであるが、消費者ニーズに対応した食材調達や商品を提供することが重要となってくる。

注1:当コーナーでは、惣菜産業の中核団体である(一社)日本惣菜協会への聞き取りに基づく記述が多いことから惣菜の名称を用いることとする。

(2)中食産業の現状

まず、食費に占める食を外部に依存している費用の割合(外食費+中食費)である食の外部化率は 平成25年が44.0%と食費のうち少なくとも半分近くを外部に依存している金額になっている(図1)。

逆に言うと、家庭で約半分しか調理しないこととなり、この食の外部化率は若干停滞しているものの、今後、消費者の経済状況や家族形態の変化などにより拡大を続けると考えられることから、生産者側も業務用需要への対応が望まれるほか、食品メーカー、流通業者、食品小売業者などは、消費者の食の傾向を的確に把握し、自社の商品開発を考えることで、ビジネスチャンスにつながる可能性が出てくるものと思われる。

また、食の外部化率と外食率との差を見るとその差が拡大していることから、食の外部化率の上昇は、中食の増加によるものといえる。

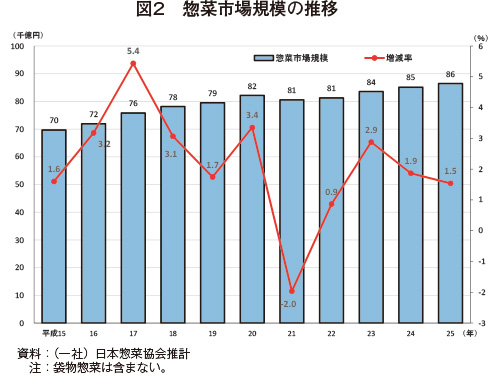

一方、(一社)日本惣菜協会による惣菜市場規模の推計を見ると、平成15年は6兆9684億円であったが、翌年には7兆1897億円となり、20年には8兆2156億円と8兆円台に堅調に拡大し、25年には8兆6445億円と9兆円に近づく勢いとなっている。

15年からの10年間の増減率を見ると、前年実績を下回ったのは21年(対前年増減率2.0%減少)のみであり、10年間の平均増減率は2.1%増加となっている(図2)。この期間、外食産業市場規模がほぼ減少しているのと対照的である。

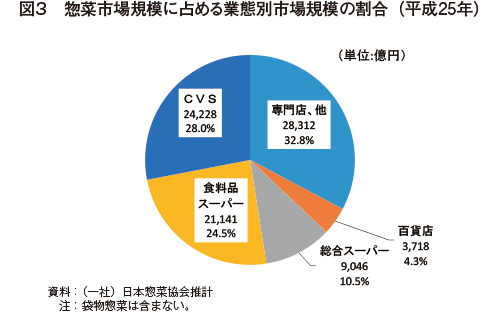

次に、惣菜市場規模に占める業態別市場規模の割合(平成25年)を見ると、専門店、他(注2)が32.8%と最も高く、次いでコンビニエンスストア(以下「CVS」という)(28.0%)、食料品スーパー(24.5%)、総合スーパー(10.5%)、百貨店(4.3%)の順となっている(図3)。

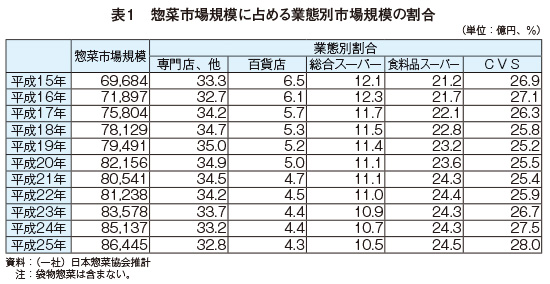

また、直近10年間の時系列で各業態別割合の推移を見ると、CVSでは、26.9%前後であったものが28%まで、食料品スーパーも21.2%であったものが24.5%とそれぞれ拡大する状況となっているが、総合スーパーでは12.1%から10.5%へ、百貨店では6.5%から4.3%へと低下している。専門店、他では33%前後とほぼ横ばい状態であった(表1)。

注2:惣菜専門店、持ち帰り弁当店、仕出し弁当店、駅弁当店、衣食住いずれかの販売額が90%以上の専門店の惣菜販売、衣食住いずれかの販売額が50%以上の店舗の惣菜販売などをいう。

(3)主な原材料の仕入額

中食産業(惣菜)の食材仕入額の推計は、業態や品目で異なるが、食材率がおおむね45~50%と仮定すると、25年の惣菜市場規模(8兆6445億円)のうち3兆8900億円~4兆3200億円程度となる。

食材の内訳を、(一社)日本惣菜協会の「惣菜白書2015年版」による原材料別の比率で見ると、野菜類は、13.8%で、米17.6%、畜産類17.6%に次いで多くなっている。

この割合を参考にして、中食業界全体の野菜類仕入額を推計すると、約4700億円~6000億円程度仕入れていると推測される。

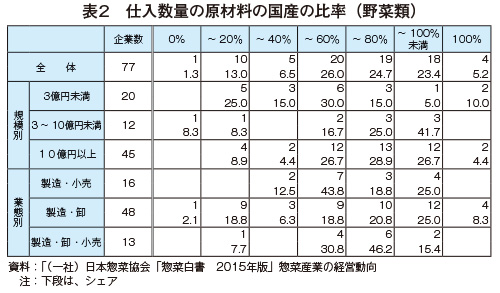

また、野菜類の仕入数量の国産と輸入品の比率を見ると、国産野菜を60%以上仕入れている企業割合は53.2%となっており、半数の企業は国産野菜を60%以上仕入れているが、半数近い企業は輸入野菜の方を多く使っている(表2)。

(一社)日本惣菜協会へ行ったヒアリングによると、中食産業では、定時・定量・定品質の供給が求められている中で、国産野菜使用については、安定的な量の確保、仕入れ価格の問題、物流システム構築のなどが課題であるとのことである。

3 中食業者(株式会社三晃)

こうした状況の中、中食業者の製造・卸売業としての青果加工業の原材料調達の現状と課題を探るため、株式会社三晃(以下「(株)三晃」という)のヒアリングおよび工場見学を実施した。

(1)会社概要

(株)三晃は、中食の業態別では、製造・卸売業で、生産者から消費者まで垂直的な青果物流を構築するために事業を行っているフルックスグループに属している。フルックスグループは、持株・管理会社である株式会社フルックス(以下「(株)フルックス」という)の傘下の元に、青果販売の「株式会社奈良三晃」(以下「(株)奈良三晃」という)、青果加工事業の「(株)三晃」、弁当・おせちの販売や外食店の展開する中食・外食事業の「株式会社味の大和路」(以下「(株)味の大和路」という)の3本柱で事業を展開している(図4)。

フルックスグループは、昭和39年に創業者の黒田一郎氏(現会長)が三晃青果株式会社を設立し、大阪市中央卸売市場東部市場の果実仲卸業を開始した。その後、市場内で天ぷらの製造・卸売業も始め、平成に入ると同時に、経営の軸足を天ぷら加工商材、HMR(Home Meal Replacement:家庭の食事の代行業)にシフトしはじめた。折しも「中食」が消費者に認知され始めた時期と一致したこともあり、その後、順調に売り上げを伸ばし、平成26年に創立50年を迎えた。

売上高(平成26年実績)は、(株)奈良三晃40億円、(株)三晃48億円、(株)味の大和路7億円、(株)フルックス2億円で、全体で約100億円の売上規模である。

(2)取引概要

(株)三晃は、主に惣菜キット、カット野菜の製造、青果物の小分け納品などを行い、総合スーパー、食料品スーパー、百貨店、病院などに卸している。

使用している食材比率は、金額ベース(平成26年度実績)で生鮮品(主に野菜)が65%、加工品(農産物・畜産物・水産物の冷凍加工、水煮など)が35%である。

そのうち生鮮品の野菜の使用内訳は、重量ベース(平成26年度実績)で、最多がたまねぎで22%、次いでかんしょが17%、かぼちゃ14%、キャベツ10%、なす5%、その他32%となっている。

たまねぎは、かき揚げや中華料理などの材料に使われており(写真1)、かんしょは、天ぷら材料の惣菜キット材料として多く使用されている(写真2)。

たまねぎは、中国産のむきたまねぎを使うことが多いが一部は国内産も使う。かんしょは茨城産や九州産など国内産、かぼちゃは夏場の3カ月は北海道産を使うがそれ以外は海外産、キャベツやなす、レタスは国内産で、キャベツは夏場は群馬や北海道産、冬場は九州と出荷時期に合わせて全国をリレーして供給している。

国産・輸入割合を見ると、重量ベース(26年度実績)で、野菜全体で国産が66%、輸入が34%となっている。これを品目別で見ると、たまねぎが76%、かぼちゃが66%、白ねぎ95%、にんにくの芽は100%輸入品であるなど、輸入が多くを占めている品目もあり、これらが輸入の比率を押し上げている。その他、冷凍野菜でも輸入が大部分となっている。

輸入野菜を使用する理由としては、価格の安定や原価の低減、安定供給などのほか、加工適性に優れている点もある。同社は、たまねぎ、かんしょでは2L、3L、かぼちゃは1.2~2キログラムのもの、キャベツは1.2キログラム以上の大玉サイズなど、比較的大きめの規格を使用することで、作業効率の向上を図っている。

野菜の仕入方法は、卸売市場経由が40%、市場外取引(産地から直接仕入れるものや輸入野菜)が60%となっている。

国産野菜を使用する場合の産地との取引方法は、正式な文書での取引は少なく、口頭約束で量や価格を決めており、信頼関係で成り立っているとのことであった。天候不順による不作のときは、市場経由で仕入れており、奈良や京都に限らず全国の市場から仕入れているとのことである。

物流については、産地の事情と品目の特徴などによりコンテナ輸送と段ボールによる輸送があるが、同社としてはコンテナ輸送を推奨しているところである。国内産キャベツなどは劣化を防ぐためコンテナにドライアイスを入れて輸送している。また、包装については、バラ詰めによる納品にして開封作業を簡略化している。

(3)今後の取引や課題などについて

このように野菜については、輸入割合が比較的高くなっている状況であるが、今後、惣菜部門での国産使用拡大の意向を聞いたところ冷凍野菜も含めて可能であるとのことであった。理由としては、量販店や外食企業などで国産野菜の販売や国産食材のみを使用したメニューの提供などが出てくるなど、消費者の食材に対する国産志向が強くなってきていることであるが、中国産がコスト上昇のため価格が高くなっている背景もある。

使用率の高いたまねぎは、国産のむきたまねぎを仕入れることができれば、その比率を高めていきたい意向である。価格的に難しい面があるものの、現在では水田転作によるたまねぎの生産の導入に強い興味を示していた。また、今後は、皮をむく機械を導入して自前で作りたい意向も持っている。

また、青果加工部門での食品ロスは利益の面からも重要な問題である。同社は「もったいない」に正面から向き合い規格外品の用途開発(商品化)も進めている(写真3)。

また、物流面で産地間連携を密にすることや共同混載便の活用、梱包規格の改善などが必要であるとしている。国内産地への要望としては、産地加工の実施や貯蔵技術の開発、小規模農業者のための集荷場の整備が必要であると述べていた。

4. 中食業者への納入業者

茨城県の株式会社ひのでや(以下「(株)ひのでや」という)は、(株)三晃へ天ぷらの材料としてかんしょを多く供給していることから、今回ヒアリングを実施した。

(1)会社概要

(株)ひのでやは、昭和15年に創業、平成14年に株式会社にし、19年に本社を現在のかすみがうら市に移転している。取扱品目はかんしょ、ごぼう、れんこん、ばれいしょ、にんじん、たまねぎ、ながいもの7品目である。このうち、かんしょが全体の80%(金額ベース、以下同じ)を占めており、ごぼう・じゃがいもが各5%、れんこんが3%、たまねぎとにんじん合わせて7%の比率となっている。

売上高は業務用向け4億円、量販店向け6億円の合計10億円である。

(2)産地取引の実態

同社は、最も売上が多いかんしょでは、北限である茨城県で、紅あずま、紅高系、紅はるか、紅まさり、パープルスイートロード(紫)、安納芋の品種を自社で生産しているほか、約200の農家と契約取引を行っている産地卸売業である(写真4)。

農家から引き取ったかんしょ(基本的には非洗浄)は、年間を通して安定供給するため同社の霞ヶ浦集荷センター、牛渡定温倉庫に貯蔵し、11月にはキュアリング処理(注3)を行い糖度を増すようにしている(写真5)。3月以降、外気温が上昇してくると低温保管を行っている。

農家との契約条件は、数量は作付面積収量全量を仕入れることとしており、単価は、かんしょ出荷組合の価格基準で設定している。契約は、書面で行うが、基本的には信頼関係で成り立っているため不作の場合は生産者と協議をして決定し、また、不作により量が確保できない場合でも生産者にペナルティを課さない。

農家に対しては土壌分析や施肥設計など、より品質の高いかんしょができるよう栽培方法を指導している。また、最近は生産の安定を図るため、自社による生産の取り組みを開始している。

業務用関係や量販店からの注文に基づき段ボール詰め、コンテナで配送し、配送方法は自社便のほか路線便(宅配便など)を利用している。

注3:収穫直後のかんしょを、高温多湿の環境条件下におくことで、いも表皮下の直下にある層を増加させ貯蔵性を高める処理。

(3)取引概要

(株)三晃と(株)ひのでやとの取引は、15年ほど前の平成12年11月からであり、天ぷら用かんしょの原料を供給している。取引のきっかけは、同社の取締役営業本部長の佐賀正治氏が、(株)三晃に取引できないか、直接連絡したことがきっかけで、(株)三晃も安定した数量の供給先を求めていたことから、両者の思いが一致して、つきあいが続いている。

(株)三晃への原料供給量は年間生産の約10%の800トンで、(株)ひのでやにとって最大の取引先であり、同社には周年で毎日出荷している。(株)三晃へのかんしょの供給先は、同社以外にもあるが、同社は年間を通して、同品質で同規格のものを供給していることと、他産地では端境期になる6~7月の供給を一手に引き受け、安定した出荷量が強みになっている。

5 まとめ

中食産業は、価格志向、仕入量の確保などにより、輸入食材を多く使用しているのが現状である。(一社)日本惣菜協会へのヒアリングでも、国産野菜使用の増加については、安定的な量の確保、仕入れ価格、物流システム構築などが課題となっているとのことである。

今回の中食業者の製造・卸売業の(株)三晃と産地卸売業である(株)ひのでやとの国産野菜(かんしょ)の連携は、中食業者と産地との連携がうまくいっている事例で、その理由としては、

第1は、公益財団法人食の安全・安心財団が平成26年度に調査した「中食業者における国産野菜取扱いの現状と課題」によると、産地契約を決めた理由として、①収量が安定していること、②品質が年間を通して安定していること、③実需者の要望に応えようと努力してくれることなどが挙がっているが、(株)ひのでやはこれらを全て満たしていること、

第2は、中食業者である(株)三晃が、国産食材の使用に対する高い意識を持っていることである。現在は輸入食材を使用しているものも国産にシフトすることを考えていることや、新たなメニュー提案にも積極的にチャレンジしていること、

第3は、(株)ひのでやでは川下の情報を生産者に伝え、品種や施肥などの指導を行っていることに加え、産地の育成も試みており、ユーザーの要望している商材の提供や安定した供給量の確保に努めていること、

第4は、(株)三晃と(株)ひのでやのコミュニケーションが緊密に取れており、両社の信頼関係があること、

第5は、国産のかんしょが食味に優れていること、

が挙げられる。

すなわち、定時、定量、定品質のものを顧客に届け、おいしいものを提供するためには、おいしい食材を産地から供給してもらうことが必要で、そのためには産地とのコミュニケーションや信頼関係が重要になっており、産地としてもユーザーや消費者のニーズを把握することが必要になっていると思われる。

今後、中食は消費者のライフスタイルの変化に伴う食ニーズの多様化により注目される分野である。農林水産政策研究所の推計によると平成47年には全世帯の食の外部化率が80%を超えることを予測しており、その中でも外食は横ばいである中、加工食品の食費に占める割合が高くなるとしている。加工食品全てが中食とは言えないが、中食マーケットは有望なマーケットであることは間違いない。

今回はかんしょという単品の連携であったが、中食産業の中で、ユーザーや消費者の価格志向に対応するため輸入食材を使用せざるを得ない状況となっている惣菜の原料調達について、国産野菜使用の一つの優良事例となると思われる。

今後、大量に食材を使用する外食のほかに、中食の利用拡大にもつながれば、国産野菜の利用拡大が広がる可能性があると考えられる。国産野菜の需要拡大の一助になれば幸いである。

文末になったが、今回の調査でお忙しい中、ご協力頂きました株式会社三晃代表取締役黒田久一様、営業本部取締役本部長藤澤公義様、経営企画室村山光代様、一般社団法人日本惣菜協会参与富山武夫様、株式会社ひのでや取締役営業本部長佐賀正治様には衷心より御礼申し上げる次第である。

参考資料

1)岩渕道生著「外食産業論」

2)(一社)日本惣菜協会「2015年版惣菜白書」

3)農林水産政策研究所「人口減少局面における食料消費の将来推計」

4)(公財)食の安全・安心財団「平成26年度国産食材利活用情報提供支援事業報告書」