調査・報告(野菜情報 2015年11月号)

調査・報告(野菜情報 2015年11月号)

直接取引による営農モデルの確立を目指して

~「絵本の里けんぶち VIVAマルシェ」の取り組み~

札幌事務所 所長補佐 坂上 大樹

【概要】

北海道の剣淵町で若手生産者が組織した「絵本の里けんぶち VIVAマルシェ」は、トマト、ばれいしょ、かぼちゃなど34品目350品種を超える少量多品種栽培を行っている。農産物は、消費者のほか、仲卸、レストランなどの事業者に直接販売し、立ち上げから2年で売り上げを倍増させた。

また、担い手の育成にも積極的に取り組んでいるほか、地域の商工業者などと連携した加工品の製造を通じて地域の活性化に一役買っている。

1 はじめに

北海道上川郡剣淵町は、旭川市や富良野市などが含まれる上川地方の北部に位置している(図1)。絵本による町おこし・町づくりを進め、国内外から約4万5000冊もの絵本を集めた専門図書館「絵本の館」が町のシンボルとなっており、「絵本の里けんぶち」として全国的に名前が知られている。

剣淵町を含む1市2町(

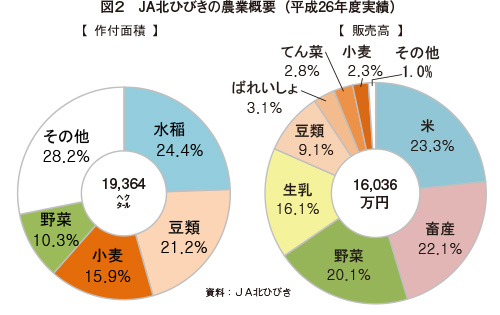

販売高を品目別に見ると、米の販売高が最も多いものの、米、畜産、野菜、生乳、畑作物(豆類、ばれいしょ、てん菜、小麦)の割合がほぼ均等に分散している(図2)。

剣淵町は、昭和40年代から水田転作を契機として寒暖の差が大きい夏の気候を生かしたキャベツ栽培が盛んで、秋に収穫(根切り)したキャベツを雪の下に貯蔵し、年明けに掘り起こして出荷する越冬キャベツの生産が隣町の和寒町とともに有名である。なお、夏秋キャベツの指定産地が数多く存在する北海道において、冬キャベツの指定産地となっているのは、JA北ひびき管内の剣淵町と和寒町だけである。

本稿では、野菜生産が盛んな剣淵町で、軽トラックによる対面販売や仲卸・レストランなどへの直接販売を通じて農業後継者の育成や地域の活性化に取り組む若手生産者の任意団体「絵本の里けんぶち VIVAマルシェ」(以下「VIVAマルシェ」という)の事例を紹介する。

2 「VIVAマルシェ」の取り組み

(1)発足の経緯

VIVAマルシェは、JA北ひびき青年部の生産者(以下「青年部員」という)が立ち上げたプロジャクトチーム「軽トラマルシェ」が母体となっている。軽トラマルシェとは、「軽トラック」とフランス語で市場を意味する「マルシェ」を組み合わせた造語で、その名の通り、自分たちで作った米や野菜を軽トラックに積み込んで消費者に直接販売しようという活動である。これは、青年部員でVIVAマルシェの代表である高橋朋一氏が発案したものである(写真1)。

高橋氏は、地元の友人や住民から、「地場産の野菜が買える店が少ない」「剣淵町にこれはといえる名産品、特産品が無く、何か地域の特産品を作れないのか」などといった声を耳にすることが多く、農業を基幹産業とする町でありながら生産現場と地元の消費者との距離がとても遠いことに気が付いたと、軽トラマルシェを始めたきっかけを語る。

この構想を青年部に提案した当初、青年部員はあまり乗り気ではなく、「接客なんてしたことがない」「農作業が忙しい」「面倒くさい」といった意見が大半であったという。しかし、何度も話し合いを重ねるうち、軽トラマルシェを通して地元の消費者に自分たちの野菜を食べてほしい、地域の住民に地元の農業の現実を知る機会にしたいという高橋氏の熱意が徐々に伝わり、賛同者が増え、それでも尻込みする者には、「やればできる」「忙しいのは皆一緒」などとはっぱをかけ、平成22年8月、13名の青年部員の協力を得て、何とか軽トラマルシェの実現にこぎつけた。

こうして始まった軽トラマルシェは、当初の計画では町の行事に合わせて3回の出店を予定していたが、買い物客である地元の住民からの反響が大きく、住民の声に応える形で町の道の駅や学校、レクリエーション施設などへ出店し、計画を大幅に上回る計6回をこなし成功をおさめた。

軽トラマルシェに参加した青年部員は、消費者との対面販売を通して、自分で作った野菜が売れる喜びや面白みを実感できた。一方、消費者から調理法や食べ方を聞かれて適切に答えられない悔しさ、新鮮・採れたてを「売り」にするだけでは買ってくれないといった反省点などが見つかったという。

「このままでは終われない」と、青年部の総意で翌年も続行することを決意し、迎えた2年目は、新聞紙を敷いた木箱に野菜を入れるなど見栄えや売り方に工夫を凝らした(写真2)。また、町などが主催するイベントを活用して出店するなど地域との連携を図りながら活動の幅を広げると同時に、自ら消費者との接点を拡大させる出店戦略も進め、7月下旬から11月上旬までほぼ週1回のペースで軽トラマルシェを開催するようになった。

そして、軽トラマルシェの活動は地元メディアで取り上げられるなど、次第に注目を集める存在となっていった。

一方、周りから注目されるにつれ、青年部という枠組みの中での活動では、①参加したくてもできない生産者を生み出してしまう、②JA管内以外の地域に出店しにくい、などという新たな課題も見え始めてきたという。

そこで、今後のさらなる展開を目指し、青年部員以外の生産者も活動に参加しやすい組織とするため、平成24年に生産者の自主的な任意団体として「VIVAマルシェ」を発足させ、青年部員による軽トラマルシェの活動を引き継ぐこととなった。また、同時に地元の野菜を扱いたいという近隣のレストラン、ホテルからの要請により事業者との直接取引も開始した。

(2)運営状況

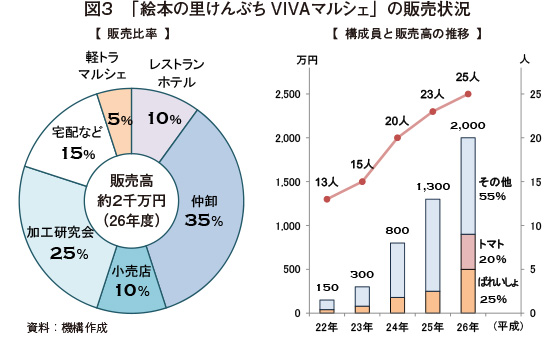

VIVAマルシェは、発足当時より若手経営者や農業後継者を中心に広く声をかけ、志を同じくする仲間を少しずつ増やすとともに、順調に事業を拡大させている。現在、25名の生産者で構成・運営され、販売高は約2千万円(平成26年度実績)となっている。内訳をみると、レストランなどとの直接取引による売上が80%を占め、活動の原点である軽トラマルシェによる売上は5%となっている(図3)。ただし、軽トラマルシェを通じて要望が多かった個人宅への宅配事業を新たに展開しており、宅配部門の取引先は200件を超える。

販売品目は、トマト、ばれいしょ、かぼちゃなど34品目350品種以上(野菜以外の品目を含む)を取りそろえる。

これまで主力であったばれいしょのほか、昨年からトマトの生産に力を入れはじめトマトが120品種、ばれいしょが40品種に上り、この2品目だけで販売高全体に占める割合が約半分にもなる。

高橋氏は、「剣淵町は昔からどんな野菜でもよく育つ恵まれた地で、1つの特産品を育てる風土が根付かなかった。ならば、野菜が何でもそろう町を目指し、種苗会社からさまざまな品種の種を集め、それを栽培しようと思った」と語る。

近年の品種改良によって、トマト1つとっても大きさや皮の色が違うもの、加工に適したものなどさまざまな種類が周年で出回っているが、これを1生産者ですべて生産する事例は珍しい。同じ野菜であっても品種が違うだけで作型や栽培管理の方法が異なってくるため、手間やコストが増える多品種栽培は生産者に敬遠されている。

VIVAマルシェは、そこにビジネスチャンスを見いだし、多品種少量生産の野菜づくりを行うことで、ひいては日本一の品種数を抱え、多種多様な取引先からのニーズに応えられる生産者集団となることを目指した。高橋氏は、これまで活動を共にしてきた仲間とならば必ず成し遂げられる確信があったという。

そこで、農作業や支出の新たな負担を最小限に抑えることを念頭に置きつつ、畑作生産者には農業機械の汎用利用が可能である品種の拡大を推し進め、野菜生産者には同じ科に属する野菜や管理作業が類似する野菜を栽培してもらうなどして栽培品目を割り振り、50品種程度であった品ぞろえを2年間で350品種に増やした。

種類豊富で色とりどりの野菜を、生産者から直接かつワンストップで仕入れられるという強みが、彩りを求めるレストランやホテルのみならず、彼らを顧客に抱える仲卸などから支持され、これら事業者からの引き合いが強くなっていった。この結果、販売面では、発足からわずか2年間で販売高がVIVAマルシェ発足以前と比較して6倍以上となる急成長を遂げ、生産面では多品種栽培への切り替えに伴うコスト増加分を十分補える収益が獲得できたという。

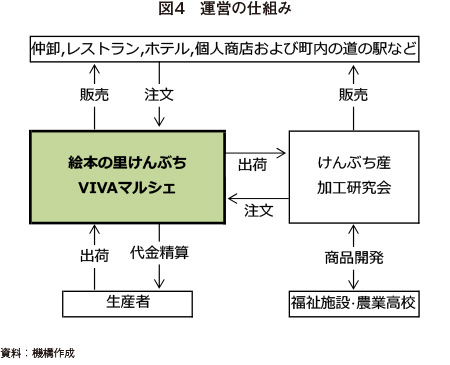

規格外品となった野菜などは、軽トラマルシェ時代に地元の飲食店、食品製造業者などと組織した「けんぶち産加工研究会」(平成22年設立)に出荷され、地元の福祉施設や農業高校と連携して商品化したドレッシングやジュースなどに加工される(写真3)。町内の道の駅などでの販売にとどまっていた加工品は、VIVAマルシェの販売チャネルを通じて商品提案、販売を展開してからは顧客ニーズに沿った商品開発が行えるようになり、売上が伸びたという(図4)。

なお、VIVAマルシェを通じて出荷・販売された野菜などの販売収入は、販売に要した経費を控除して、生産者それぞれの出荷量に応じて精算する仕組みとなっている。

(3)販売方針

高橋氏は、「売れないのは売り方が悪いだけ」とし、「一昔前に比べ品種改良が進み、野菜がおいしい、新鮮は当たり前で、素材そのもので勝負しても価格競争にさらされるだけである。人は野菜の裏側にある作り手の思い、野菜が生産されるまでのストーリーなどに触れたとき、そこに価値を見いだし、結果として我々は相応の対価を得ることができる」と語り、単に取引先の注文に応えるだけではなく、商談する際はバイヤーを現地に呼び寄せたり、販売する野菜の生産に直接携わる生産者を同席させたりするなどして生産者の側から積極的に顔の見える野菜づくりを演出する必要があるとの考えを示した。

また、VIVAマルシェでは積極的な販路の開拓を行っていないという。高橋氏いわく、「若者、目新しさ などをキーワードに掲げた農業は、良くも悪くも世間の関心・注目を集めてしまう」といい、その言葉どおり、現在、マスコミの取材、講演依頼や視察が後を絶たない。昨年度は、地産地消優良活動表彰(主催:一般財団法人都市農山漁村交流活性化機構、全国地産地消推進協議会)において農林水産大臣賞を受賞し、さらに注目を集めている。

こうしたメディアや口コミを通じて広がった情報は、自ら営業するのと同じ効果を生み、バイヤーなどから商談を持ちかけられる機会が自然と増え、常時取引のある事業者数としてレストラン・ホテルが10件、仲卸が10件、小売店が6件を抱えるまでになった。なお、これらの事業者は、道内の事業者が中心である。

このように取引先からの引き合いが強いことや、他ではあまり扱っていない野菜がここでは手に入るという希少性などを強みに、新たな商談の場では、価格面に重きを置かれることなく生産者側が主導権をもった状態でスムーズに進めることができているという。

(4)担い手育成の取り組み

VIVAマルシェのメンバーの多くはサラリーマンなどを経て実家に就農したUターン組で、20代から30代の若い農業者が中心である。高橋氏もその一人で、就農する前は家電量販店で営業マンとして活躍していた経歴を持つ。そんな彼らにとってVIVAマルシェは、生産のノウハウを身につける学びの場となっている。実家では、親の指導の意図をくみ取りきれず反発心や感情的な対立が生まれたり、親側も作業の手順や意味を手取り足取り教えたりすることが少ないというが、VIVAマルシェでは、互いに世代が近く、同じような経験を重ねた者同士であることから、初歩的なことでも気軽に相談できる雰囲気と、仲間からの指導や意見を素直に聞き入れる傾向があるという。

また、受注量の増加に対して生産量が追い付いていない状況で、生産拡大が急務となった今、生産性を向上させる努力が生産者一人一人に求められている。かえってこれが、先輩、後輩の関係なく仲間内の良い事例はみんなで共有し、学び、実践するという協働の輪のつながりを強くしたといい、高橋氏は、「発足時に比べ納期に合わせた栽培管理ができるようになってきた」と、個々の技術のレベルアップを果たせたことに喜びを見せた。

他方、これまで培ったノウハウを全国に普及させようと、平成25年10月に軽トラマルシェを商標登録した。これを機に、軽トラックで農産物を販売したいと考える全国の生産者に販売のノウハウや販売に必要な木箱やのぼりなどの資材の提供などを行うほか、新規就農希望者にはVIVAマルシェのメンバーで野菜生産の指導などを行う計画であるという。

軽トラマルシェは、売り場づくりへのこだわりや、カフェなどで見かけるおしゃれなエプロン姿での接客などで客の購買意欲をそそる仕掛けや演出を行い、小売店並みかそれ以上の価格であっても高い集客力を生み出している(写真4)。安さを売りにして集客するという直売のイメージやビジネスモデルとは一線を画し、新規就農者でも一定の収入が確保でき、安心して経営を継続できる営農モデルを確立させたい考えだ。

高橋氏は、「VIVAマルシェは、モノ(野菜)づくり、人づくりをモットーに、将来の農業経営者の育成にも積極的に取り組んでいきたい」と語る。

3 課題と今後の展開

メンバーのほとんどは、自営の農業経営に占めるVIVAマルシェによる収益は1割程度だという。VIVAマルシェに出荷する場合、選果、梱包、発送の手配などを自分たちで行わなくてはならないことや、家族経営主体で対応できる量に限度があることなどから、農産物の大半が農協に出荷されているのが現実だ。こうしたこともあり、先述した通り受注量に対し生産量が追い付いていない。

一方で、「何でもそろうからこそ取引先は我々に声をかけてくれている。豊富な品ぞろえがVIVAマルシェの生命線であり、今後もその期待に応え続けていきたい。取引先から要望があってから作っていては納品できるまでに1~2年のタイムロスが生じる。だから、発注があるかどうかも分からない野菜でもまず作ってみる」と、今後も販売促進、販路拡大に意欲的である。

VIVAマルシェ向けの野菜の生産は、確かに手間がかかるものの、農協出荷よりも収益性が高いことや、万一、廃棄などが発生しても被る損害が少額で済むことがメリットである。VIVAマルシェは、安定した所得の確保、農作業の省力化などの観点から農協出荷の必要性を認めつつも、受注量に見合う生産量の確保と生産者の負荷軽減を両立させる方策を模索中である。その解決策の1つとして、任意団体という現在の組織形態から法人化に移行することで、従業員を雇うことも視野に入れている。

4 おわりに

剣淵町は、VIVAマルシェの町外での販売活動や販促資材の購入などに補助金を交付するなど支援に乗り出している。JA北ひびきも地域農業の活性化につながるとして活動に理解を示すなど、町ぐるみで応援し、町の農産物の販路拡大を図る広告塔の役割として期待を寄せる。

また、「私たちも剣淵町の特産物を私たちの手で作り上げたい」と立ち上がった地域住民が加工品の商品化に参画するなど、地元の魅力を自ら発信しようとする動きにもつながっており、こうした地域の食に関する連携においてVIVAマルシェは欠かせない存在となっている。

高橋氏は、「4000人に満たない小さなコミュニティのメリットを最大限に生かし、地域づくりの良い流れを作ることができた。剣淵町の産業であり生活の根幹である農業を元気にしていけば、今よりもっと人も地域も育つはず」と語る。

VIVAマルシェの取り組みは、事業者などとの直接取引のほか、6次化の取り組みに通じる好事例として参考となる点が多いと思われる。

これからも地域社会の核となって活躍されることならびに生産力および販売の拡大による生産者所得の向上を期待したい。

最後に、今回の取材にご協力いただいた絵本の里けんぶち VIVAマルシェ代表 高橋朋一様、JA北ひびきの皆さまには、この場を借りてお礼申し上げます。