調査・報告(野菜情報 2015年10月号)

調査・報告(野菜情報 2015年10月号)

江戸東京野菜の掘り起こしと復活にかける取り組み

江戸東京・伝統野菜研究会代表 大竹 道茂

【概要】

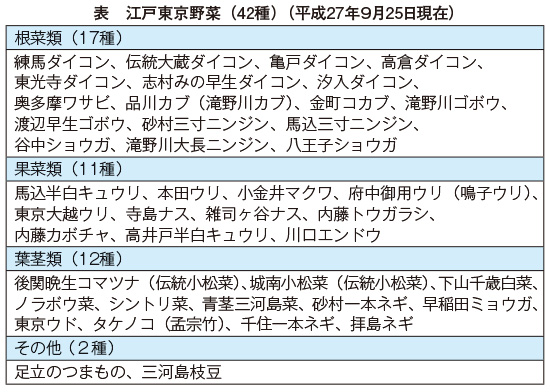

江戸東京野菜を守る活動は、江戸期から始まる野菜文化を継承するもので、固定種にこだわっていて、種を通して命が今日まで継続されていることを重視している。平成27年9月現在42種が認定されており、この江戸東京野菜の復活と普及推進の取り組みを紹介する。

1 「江戸東京ゆかりの野菜と花」の編さんから

伝統野菜の栽培が激減しているという情報が、全国の各地区の農業改良普及所長から寄せられ、このままでは東京でも野菜の歴史文化がわからなくなってしまうと危機感が高まったのは、昭和60年代だった。

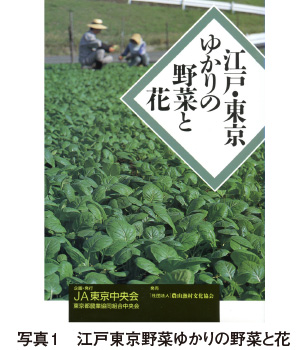

東京都農業協同組合中央会(以下「JA東京中央会」という)では、できるところから取り組もうと、約30年前東京都農業試験場の場長経験者や、普及所長経験者、種苗会社のOBなど、皆さんに集まっていただき、「江戸・東京ゆかりの野菜と花」の編さんを始めた。時間はかかったが平成4年に、JA東京中央会の企画、発行で農山漁村文化協会から発売することができた(写真1)。この時期に、編さんに取り組めたことは幸いだった。

今や、全国で伝統野菜を知る人は日々鬼籍に入り、種の所在もわからなくなってしまったものも多いと聞く。ある意味、伝統野菜の保存は時間との戦いとなっている。その点、この本を出版したお陰で、江戸東京野菜を知ろうとするうえでのベースができたわけで、今日、復活などの取り組みの参考になっている。

江戸東京野菜は、17年に食育基本法が施行されたことから、食育に携わる関係者に注目されるようになった。「国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことができるようにするため、食育を総合的、計画的に推進する」との法の主旨により、18年、各学校に栄養教諭が配置されたことから、地域の歴史や食文化と一体となった伝統野菜が授業の中で取り入れられるようになった。

2 江戸東京野菜コンシェルジュの育成

平成23年に、都の公募事業を活用して、江戸東京野菜をさらに発展させようと取り組んだ。この事業は自治体の支援が条件となっていたことから、江戸東京野菜をまち興しに活用している小金井市のプロジェクト「江戸東京野菜でまちおこし連絡会」と協議した結果、支援が得られることになった。地域ブランドとして定着した「江戸東京野菜」を切り口に、関連する団体などが連携して、その普及推進を図る人材を育成しようと、「江戸東京野菜コンシェルジュ育成協議会」(以下「協議会」という)が結成され、協議会が事業主体となって「東京都新しい公共支援事業」(注1)の事業として採択された。

2年間の本事業終了後には協議会が活動を引き継ぎ、27年1月からは、NPO法人江戸東京野菜コンシェルジュ協会がこの活動を行っている。「江戸東京野菜コンシェルジュ」(以下「コンシェルジュ」という)の講座では、「江戸東京野菜とは」「江戸の食文化」「フードマイレージと地産地消」「食材としての江戸東京野菜」「江戸東京野菜の栽培」について学ぶ。その後、資格試験を年1回実施し、これまで、89名のコンシェルジュを排出している(写真2、3)。

資格取得後は、これまでの自身のキャリアに、江戸東京野菜の知識を生かして、現在さまざまな場で江戸東京野菜の案内人となって活躍している。コンシェルジュのなり手は、 江戸東京野菜を栽培する生産者、流通関係者、市場関係者、飲食店経営者、栄養教諭や栄養士、料理研究家、編集者やマスコミ関係者、そして地域おこしに携わる方々と多方面にわたっている。

注1:平成23~25年度に実施された東京都の公共支援事業で、「新しい公共」(官だけでは実施できない領域を官民協働で担うなど、市民、NPO、企業などがともに支えあう仕組み、体制が構築されたもの)の担い手となるNPOなどの自立的活動を後押しするもの。

3 JA東京中央会が江戸東京野菜推進委員会を設置

江戸東京野菜を守る活動は、江戸期から始まる野菜文化を継承するもので、固定種にこだわり、種を通して命が今日まで継続されていることを重視している。

JA東京中央会では、江戸東京・伝統野菜研究会をはじめ、伝統野菜の生産農家などの要請を受けて、平成23年東京都やJA東京グループの役職員などによる、江戸東京野菜推進委員会を設置し、東京の伝統野菜「江戸東京野菜」の認定を始めた。

初年度は「

固定種はそろいが悪いことから、規格に合ったそろいの良い交配種(1代雑種(F1)) が作られ普及したことで、栽培する生産者が激減した野菜である。一方、交配によって新しい野菜が次々に生まれ、種袋には「交配」の文字が印刷されているものの、販売の段階では、昔の名前で流通しているものが多くなっている。

例えばこまつなは、東京の江戸川区小松川の地名からとった葉菜で、昭和40年代初めまでは江戸川区を主産地として関東の近県で主に栽培されていた冬の野菜であった。しかし、ちんげんさいなどとの交配種が生まれたことで、周年栽培が可能になり、そろいも良くなり、販売時の日持ちも良くなった。立性になったことから、株間も狭くなり単位面積当たりの収穫量も増えるなど、今では北海道から沖縄まで栽培が可能となった。

25年関西のあるホテルで端を発した、えびの偽称問題は社会問題化したが、九条ねぎと称して交配種の根深ねぎや葉ねぎを出していたホテルがあったことも報じられていた。

今年、「特定農林水産物などの名称の保護に関する法律(地理的表示法)」が施行され、伝統野菜の認定も期待されているが、伝統野菜がここまで注目されるようになり昔の名前の方が売りやすいとする風潮がある中で、「伝統野菜の基準が曖昧だ」との研究者の指摘もあり、本法による選定をより複雑にしている。

注2:当コーナーでは、江戸東京野菜として認定されている野菜については、江戸東京野菜の名称を用いている。

4 滝野川から全国に持ち帰られた、練馬ダイコンや滝野川ゴボウの種

江戸時代、長さ1メートルにも及ぶ大きな「練馬ダイコン」や、「滝野川ゴボウ」に「滝野川ニンジン」、また、漬菜といえば、三河島菜が評判でもてはやされていた。中山道の巣鴨から板橋間には種屋が集まり、これらの種を販売していたことから「種屋街道」と呼ばれていた。

旅人や、参勤交代の大名たちは、江戸土産として国許に種を持ち帰った。練馬ダイコンを例にとると、山形県庄内に伝えられた練馬ダイコンは、享保二十年の羽刕庄内領産物帳のだいこんの欄に「練りま大こん」と記されていて、庄内では干しだいこんが現在でも特産物となっている。

また、神奈川県の「三浦だいこん」は、一方の親が練馬ダイコンであるし、信州の「前坂だいこん」も、練馬ダイコンを改良したものと産地の資料に掲載されている。また、薩摩の伝統野菜「山川だいこん」も練馬ダイコンが元で、指宿の山川漬が今に伝わっているなど、全国に持ち帰られただいこんは、地域の気候風土に育まれ、産地の名前で食文化を生み出している。

この練馬ダイコンは、諸説あるが後に五代将軍となった綱吉が、まだ松平右馬頭だった時代に、尾張から練馬の地に持ち込んだだいこんで、地だいこんと交雑して関東ローム層の深く堆積した火山灰土に適しただいこんとして生まれたと言い伝えられているが、その後、江戸から全国に伝わった。滝野川ゴボウもしかりで、全国で流通している多くのごぼうが滝野川系と言われている。

5 青茎三河島菜は荒川区の観光資源と評価

平成23年に練馬ダイコン、滝野川ゴボウと共に、江戸東京野菜に加わった青茎三河島菜も江戸から地方に伝わった野菜の一つである(写真4)。22年2月、東京都栄養職員の勉強会に呼ばれた時に、墨田区の寺島ナスと、品川区の品川カブが小学校などで復活した事例として紹介した。話を聞き終えて、荒川区の若い栄養士から、荒川区でも取り組みたいので荒川の伝統野菜を探してほしいと依頼された。

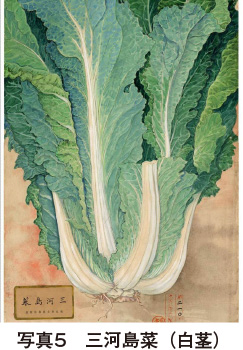

熱心な栄養士の思いを実現してあげたいと、以後気にかけていたが、その年の夏、仙台の友人今庄青果のホームページを見ていたら、仙台芭蕉菜のページに、「文献には、別名で『三河島菜』と記されており」とあった。この事を仙台普及センターに確認すると、明治39年3月発行の吉野平八著「最近蔬菜栽培法(仙台養種園)」に「三河島菜、仙台では芭蕉菜と称す」とあるとのことで、後日コピーをいただいた。しかし、今庄青果の庄子専務から送っていただいた「三河島菜」は、これまで東京都農林総合研究センターに残っている細密画(白茎)(写真5)とは異なり、青茎だったことから違うものだとあきらめていた。

ところが、明治43年版新宿農事試験場の品種カタログに、白茎は品種改良されたもので青茎は昔からのものだということがわかり、伊達藩の足軽が江戸から持ってきて栽培していたとの言い伝えもあることがわかった。

試作栽培は、平成22年9月から始まり、収穫した青茎三河島菜が12月28日の新聞に掲載されたことから、荒川区の栄養教諭などが畑に飛んできて持ち帰った。翌年、尾久宮前小学校の児童達は、初めて収穫したものを家に持ち帰り食べたようで、家庭からの反響は大きかった(写真6)。このような中で荒川区観光振興課では24年、青茎三河島菜を荒川区の観光資源だと位置付け、同区のホームページに「復活、あらかわの伝統野菜だより」を順次掲載している。

6 高知県での新たな出会い

今年の1月、高知県で開催された伝統作物活用研修会に招かれたが、そこで、高知工科大補完薬用資源学研究室主任研究員の竹田順一氏に初めてお会いした。

順一氏の父竹田功氏は、日本を代表する植物学者の牧野富太郎博士(高知県出身)が主宰する東京植物同好会に、東京教育大の前身東京農業教育専門学校に在学中から参加して指導を受けていた。専門が遺伝育種の竹田功氏は戦後すぐ、千葉大学園芸学部助教授として勤務していたが、家庭の事情で高知に戻ることになり、その際牧野博士は「自分は山野草については採取資料があるが、在来の野菜などについて調査採取していない。高知に帰ったらそれをしなさい」と指導を受けたという。

その竹田功氏は4年前に91歳で亡くなられたが、残された種は、順一氏が引き継いで種を取っていて、絶滅したと思われていた高知の伝統野菜「潮江菜」を、復活することができたという。

保存されている種袋の中には、昭和17年頃に東京帝国大学駒場農場の品種保存ほ場で採取したと記録のある、食虫植物の「タヌキモ」と共に、「かさい菜、駒場にて種を採取」とメモ書きされたものもあるという。葛西菜は、こまつなと呼ばれる以前の名前だが、春先には「うぐいす菜」と呼ばれたりもしていた。

現在、江戸東京野菜としては、伝統小松菜の名のもとに、江戸川の後関晩生コマツナと世田谷区等々力で採種されていた城南小松菜がある。竹田順一氏は、採種地の現東大に戻したいとの意向を持っているので、お手伝いをさせていただくが、牧野博士は晩年練馬区大泉に住んでいたことから、物語としては申し分のないご縁の野菜だけに、東京に戻る日が楽しみである。

7 地域のおもてなし食材が伝統野菜

伝統野菜は大量生産、大量流通に乗らなくなって、栽培されなくなった野菜で、食べてみると味が濃く、美味しい。

しかし、大量でなくても地域内流通には十分に対応できるわけで、三鷹市、小金井市、小平市、東久留米市、練馬区、立川市、八王子市で生産者グループが生まれていて、最近では「川口エンドウ」「八王子ショウガ」と品種別のグループも結成され、江戸東京野菜の生産者は、JA東京中央会調べでは延べ231名になっている。

今年4月16日に都市農業基本法が成立し22日に施行されたが、伝統野菜は地産地消の代表的食材だけに、東京オリンピック・パラリンピックのおもてなし食材としても、さらなる生産、流通の発展を目指している。