〔特集〕加工・業務用野菜の生産拡大に向けた取り組み

〔特集〕加工・業務用野菜の生産拡大に向けた取り組み

フリーズドライ食品の生産および商品開発状況

~国産野菜を重視する天野実業(株)の取り組みを中心に~

農業ジャーナリスト 青山 浩子

【要約】

高齢化や食の簡便化志向により消費が伸びているフリーズドライ食品市場は、今後も拡大が予測され、国産重視のメーカーと結びつく産地にとっては需要拡大が期待できる。一方で、フリーズドライ食品の隆盛は消費者の料理離れを加速化することも意味しており、野菜産地にとっては実需者と結びついた生産と販売体制づくり、消費拡大のための販促活動が今まで以上に求められる。

1 はじめに

近年、急速に小売店で売り場面積を拡大した商品がある。フリーズドライ(以下「FD」という)食品、いわゆる真空凍結乾燥法(FD製法)を使って作る食品だ。代表格はみそ汁で、お湯を注いで混ぜるだけで本格的なみそ汁ができあがる。インスタントみそ汁といえば、生みそタイプ(みそと具が別々に包装されているタイプ)がシェアを占めてきたが、新たなアイテムが加わった。みそ汁のみならず、スープ、そうめん、カレー、親子丼、中華丼もあり、FD食品を集めたコーナーを作るスーパーもあるほどだ。

食卓に登場した最初のFD食品は、インスタントラーメンのスープのかやく(注1)に使われるねぎだった。その後、カップ麵が登場し具材が多様化するとともに需要を伸ばした。

円高のため、平成に入った頃からメーカーが野菜などの素材型製品の生産拠点を海外移転したため、国内での生産量は低迷したが、高度な製造技術が求められるブロックタイプの成型加工食品(以下「成型食品」という)を先発企業が開発し、その後、競合メーカーも相次いで参入、味の良さと簡便性が消費者に受け入れられ、大手量販店やコンビニエンスストアでも広く取り扱うようになったことから、市場が急速に拡大するようになった。

50年余りの歴史を持つFD食品の現在の市場規模は1000億円近いと推計される。原料に使われる野菜は輸入が大半を占めるが、国産野菜使用を強みにしているメーカーもある。本稿では、急速に伸びているFD食品の現状とパイオニアメーカーの技術や商品開発状況を紹介する。

注1:「加薬」または「加役」とも書き、麺類などにいれる具材や香辛料をいう。

2 ラーメンのかやくからのスタート

日本に初めてFD食品が登場したのは昭和35年である。日本ジフィ食品株式会社というメーカーがFD食品に欠かせない真空凍結乾燥機を導入して、製造を始めた。消費者にとって親しみがある代表的なFD食品は、袋入りインスタントラーメンに入っているスープのかやくに使われるねぎである。インスタントラーメンの市場拡大に従って、FD食品の製造に乗り出すメーカーも増えていった。

日清食品株式会社が46年に「カップヌードル」を発売開始し、カップ麵のブームが沸き起こると、FD食品はさらに需要を伸ばした。カップ麵に入れる具材であるチャーシュー、なるとなどもすべてFD処理されたものだ。野菜もねぎのみならずキャベツ、もやしなど種類が増えた。真空凍結乾燥機を導入した各メーカーは、FD処理した野菜を使ったふりかけ、おむすびの素、お茶漬けなど多様な商品を開発し、私たちの食卓に浸透するようになった。48年には、FD食品のメーカーが集まって日本凍結乾燥食品工業会(以下「工業会」という)を発足させた。会員企業は、現在14社だ。

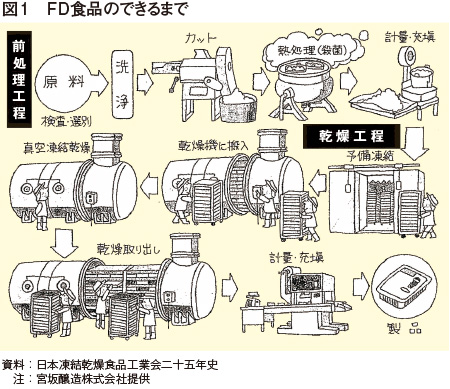

FD食品は、洗浄した食品をカットして、型枠などにいれ、マイナス20~30度で予備乾燥、その後真空凍結乾燥機に入れて、減圧、真空状態にして乾燥させ、製品化するという製造工程で、凍ったままで乾燥させて製品化する手法である(図1)。

ちなみに、FD食品が普及するまで、袋入りインスタントラーメンのかやくには熱風処理した野菜が使われていた。熱風処理は、熱を加えながら乾燥させるので、食品本来の香り、風味、栄養成分が飛んでしまう。一方、FD食品は、凍らせたまま乾燥させ、熱をあまり加えないので、素材の風味や香りを維持できる点が最大の特徴だ。日本食糧新聞社の副会長で、工業会の事務局長も務める服部博氏は「FD食品は解凍せずに水蒸気を飛ばす製法なので、素材の香りや風味を損なわず、栄養成分も閉じこめられる」と言う。

3 昭和50年代半ばから成型加工食品が台頭

FD食品業界に変化が訪れたのは平成に入ってからだ。円高を背景に、国内でFD食品を作ってきたメーカーが野菜などの素材型製品の生産拠点を海外(おもに中国)に移した。多くはリスク分散を考え、国内に生産基盤を残した上での海外進出だったが、製造拠点はおおむね中国に移り、国内におけるFD食品生産量は減少した。

メーカーの中には、国内に残した機械を活用し、大麦若葉やケールなどをFD処理し、健康食品メーカーに売り込むなど打開策を図った。だが「一度に納めるロットが少なく、袋入りインスタントラーメンやカップ麵の比ではなかった。工場が動かないような状態が長らく続いていた」と服部事務局長は言う。

そのような中で急速に減った需要を補って余りある新たな商品が登場した。それがFDみそ汁に代表される成型食品だ。成型食品のパイオニアは後述する天野実業株式会社(本社:広島県福山市)(以下「天野実業(株)」という)で、昭和58年からFDみそ汁の発売を開始した。また、協和発酵工業株式会社(現在、MCエフディフーズ株式会社)が62年から「本格派たまごスープ」を発売し、成型商品は徐々に消費者に認知されるようになった。

一個当たり100円~200円台という価格の高さもあり、天野実業(株)も当初は販路拡大に苦労したが、通信販売を通じ固定客をつかむ戦略が功を奏し、やがて大手量販店やコンビニエンスストアにも販路を広げた。すると競合メーカーも相次いでFDみそ汁を発売し始め、市場が膨らんでいった。

4 成型食品全体の出荷量は約4億食

FDみそ汁の主たる購買層は比較的年齢層の高い人たちだ。日本食糧新聞社の高木義徳次長によると「今まで手づくりのみそ汁を飲んできたが、高齢のため料理が面倒になったり、一人暮らしになったりしたのをきっかけに、価格は若干高めだが味のいいFD食品に移行しているようだ」という。ちなみに高木次長は、「FDみそ汁と競合するかに見える生みそタイプの商品の売り上げはさほど影響を受けていない」と言う。従来のインスタントみそ汁と、FDのみそ汁では消費者層が異なると言える。

近年では、量販店やコンビニエンスストアがプライベートブランドのFD食品を扱うようになった。またみそ汁に加え、リゾットやスープ、丼ものなど商品が多様化し、若い人を含め顧客層は徐々に広がっている。

FD食品は、前述したようなラーメンのかやくやお茶漬けなどの具材として使われる「素材類」と、FDみそ汁に代表される「成型食品類」に大別できる。工業会によると、素材類のみで、平成6年には700億円程度の市場規模があったが、工場の海外移転などによって、26年は約350億円程度と推測される。

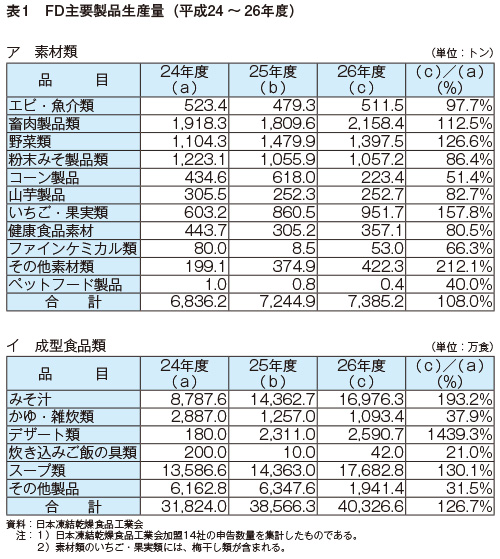

一方、成型食品類はここ数年の伸びが急速で、みそ汁の出荷量で24年の約9000万食が、26年には約1億7000万食となり、24年度と比較すると約2倍に膨らんだ。みそ汁のほかにも「かゆ・雑炊類」、「デザート類」、「スープ類」などがあり、トータルで約4億食が出荷されている(表1)。

成型食品の市場規模(金額)は明らかにされていないが、工業会の高木次長によると「26年は、会員企業14社の合計でおよそ550億円、非会員企業を含めて650億円はあるのではないか」と言う。素材類と成型食品類を併せると現在の市場規模は1000億円程度と推測される。

5 高度の技術が求められる成型食品

FD食品の成型食品を製造する先発企業、天野実業(株)は、昭和22年に創業し、カラメルの製造からスタートした。43年に真空凍結乾燥機を導入し、インスタントラーメンに入れる粉末調味料をFD技術で製造し、食品メーカーに納めるようになった。FDに関する技術に長けていることを知り、アプローチしてきた大手メーカーとタイアップし、カップ麵に入れる肉や野菜などの具材を製造するようになり、業績を伸ばすようになった。

ただ、袋入り・カップ入りラーメンともに季節商品ゆえ、需要期である秋冬と比べ、夏の生産量が落ち込む傾向があった。同社の執行役員である畠中和久管理本部長は「夏にも生産できる商品を開発し、工場の稼働率をあげたいという思いと、自社オリジナルの商品を作りたいという思いから、ブロックタイプのFDみそ汁の製造販売を始めた」と話す。

商品ができるまでには相当苦労があったという。二代目の社長である天野肇氏が自宅で食べる「具だくさんのみそ汁」をモデルに、ごろごろと具材が入っているみそ汁を商品開発することになった。だが、ねぎや肉といった単品をFDする場合と異なり、さまざまな具材、みそなど複数の素材を同時にFD加工するのは容易ではなかった。たとえば、冷凍の方法に問題があると、購入客が熱湯を注いでもうまくお湯にとけないこともあるそうだ。「何度でどのぐらいの時間冷凍すればいいか、何度も試験を重ねた」と畠中本部長は振り返る。

6 通信販売で固定客を確保

ようやく完成させた商品を試食してもらうと、「他のインスタントみそ汁とはまったく違う」と周囲の評判は上々だった。「みそ汁は沸騰しすぎると風味が飛んでしまうが、当社のみそ汁は沸騰直前の煮えばな(注2)の状態を保っており、素材の味や風味が生かされている点が消費者に評価されたのだと思う」と畠中本部長は言う。

昭和58年より本格的に百貨店や生協に積極的に売り込んだものの、価格の高さに加え、同社にとって初のエンドユーザー向け商品で、小売店との交渉に不慣れだったこともあり、なかなか売れ行きが伸びなかった。販売方法を見直すため生協ルートなど一部を残し、いったん売り場から引き揚げた時期もあったという。

思わぬことから道が開けた。医療関係の会社の社員が、営業のため病院を訪ねる際の手土産として同社の商品を利用したところ、医師や病院関係者にたいへん好評で、食べた人からダイレクトに注文が入るようになった。その後は口コミで情報が伝わり、61年から通信販売を本格的に始めた。

通信販売専門のコンサルタントを起用し、販売ノウハウを蓄積しながら、驚異的な成長率で売り上げを伸ばしていった。すると小売店各社から「ぜひうちの店に置かせてほしい」という引き合いが来るようになり、スーパーマーケットやコンビニエンスストアでも売られるようになった。同社が通信販売を始めた当初の成型食品の売上は3億円程度だったが、やがて30億円に到達。平成22年から26年までの年平均の成長率は、13.5%となっている。「30億円になると、一つの市場規模と認識されるようだ。それもあって競合メーカーも成型食品に力を入れるようになり、FD食品全体の市場規模が拡大した」と畠中本部長は言う。

注2:みそ汁などの汁が沸騰しはじめる瞬間。

7 原料野菜の国産比率は7割

通信販売と小売店を通じた販売という2つの販路を確立した後、同社は通販ルートで国産野菜を具材に使った商品を販売するようになった。畠中本部長は、「通信販売を利用する人は、小売店においていないこだわりの商品を求める傾向がある」ことに加え、顧客層の志向に対応するためでもあったと言う。比較的高齢で、所得が高い人々には共通して安全性の担保された国産野菜を志向する傾向が強い。また「中国でも人件費が上がってきた上、品質管理のリスクもある。これらを考えると国内で作った原料を使うほうがいい」という判断もあったようだ。

現在、通販向けの商品の原料はほぼ国産を使用(写真1)、小売店向けの商品は国産と輸入を併用している。両者を合わせて原料野菜全体で約2500トンを使用し、国産は7割に上る。

同社が原料野菜を直接調達するわけではなく、JA組織が運営する冷凍野菜工場など一次加工施設で処理された「加熱処理済み冷凍野菜」を同社の協力工場や、同社の工場に持ちこむ。そこでみそ汁用であれば、細かくしたあぶらあげや水に戻したわかめなど他の具材と混ぜあわせ、薄い板状の「成型野菜」に加工する。

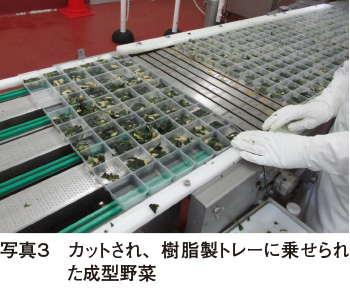

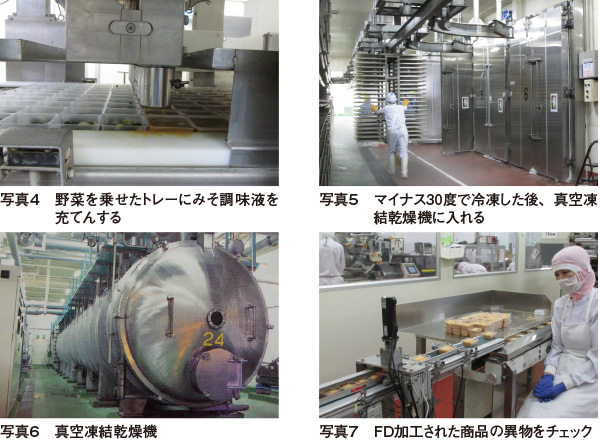

同社の工場に持ち込まれた「成型野菜」(写真2)は、一定の大きさに切断され、樹脂製トレーに乗せられ(写真3)、その上からみそ調味液を充てんする(写真4)。これを8時間以上かけて凍結させ、さらに真空凍結乾燥機に入れて1日かけてFD加工する(写真5、6)。乾燥が終わると、一食分ずつアルミの袋に不活性ガスとともに封入して出荷、という流れだ。

8 原料に求める品質、安定、価格

使用頻度の高い品目はほうれんそう、なす、ねぎである。原料を選ぶに当たって、何よりも重視するものは品質で、その次に安定供給できるかどうか、そして価格だという。同社の山口正典執行役員は「品質には野菜の味、色、香り、異物混入の有無、衛生面、安全性すべてが網羅されている」という。昨今、さまざまな場面で異物混入が社会問題になっていることから、同社もとりわけ異物混入には注意を図っており、一次加工をしてもらう冷凍工場や成型野菜に加工する工場の協力を得ながら、異物が入らないように工場設備や管理体制を徹底している(写真7)。

国産原料の調達にあたっての課題は、海外に比べ産地が小さく、ロットがまとまりにくい点だという。それでも、常態化しつつある異常気象に備え、一品目に対し、国内での購買先を2社確保する2社購買体制を構築する途上にあり、新たな産地開拓にも意欲を持っている。「産地を限定することで、最終商品のストーリーも特徴を謳いやすい」と畠中本部長は意気込む。

平成20年、同社はアサヒビール株式会社を中核とするアサヒグループと資本、業務提携を結んだ。もとより、「食品分野を強化したい」と思っていたアサヒグループからFD食品で際立った実績を持つ同社に声が掛かり、協議のうえ、資本下に入った。資本力が増したことで同社は、売上拡大に伴う設備投資もスムーズに行えるようになったと言う。

9 新商品開発次第でさらに市場拡大

同社の売り上げ高は約221億円。うち成型食品が約120億円、残りがFDの素材類や、FD以外の業務用製品によるものだ。製造の要となる真空凍結乾燥機を約20台保有しており、工業会に属する14社での生産能力シェアは約30%。FDみそ汁だけで見れば、60%以上のシェアを持っている。

消費市場での反応を見る限り、成型食品の市場はさらに伸びると同社は見込むが、「みそ汁はほぼ浸透した感がある。いかに新たな商品を開発できるか」と畠中本部長は言う。

消費者ニーズを探るために、東京と本社のある広島の2カ所に直営店舗を展開している。JR東京駅前の商業施設JPタワー「KITTE」内の店舗である「アマノフリーズドライステーション」は、平成25年5月にオープンした。新たな顧客層を獲得していくためのアンテナショップという位置付けだという(写真8)。

店舗を任されている武知由起マネージャーによると、「オープン当初は、すでに購入されたことのある通販のお客さんが多かったが、最近は近隣ビルで働く女性、海外出張に出かけるビジネスマンなど顧客層が広がってきました」と言う。

筆者が訪れた際も、家庭の主婦と見られる女性グループが「前回はこれを買ったの。今日はどれにしようか」と品選びをしており、家庭への浸透ぶりを実感した。

福山市(広島県)にある店舗では、もっぱらみそ汁が売れるという。「アマノフリーズドライステーション」でも1位はやはりみそ汁だが、5位前後にはリゾットやビーフシチューなどもランキングしており、地方と東京では消費者の志向も異なるようだ。

10 まとめ

~産地にとってはチャンスであり脅威でもある~

天野実業(株)における原料野菜の国産比率は7割と高いが、FD食品メーカーの中では特殊なケースといえる。業界全体でみれば、使用する野菜の多くは断然輸入野菜が多く、高木次長も「おそらく7~9割は輸入野菜」と推測する。

FD食品が出始めた頃は国産だったが、工場の海外移転に伴ない、現地で調達されるようになったからだ。海外の工場にてすでにFD化された素材類や成型食品を輸入するケースもあれば、洗浄して加熱・冷凍した状態で輸入し、国内の工場でFD食品に仕上げるケースもあるという。

工業会によると、FD食品としてよく使う野菜の品目はねぎをはじめ、ほうれんそう、こまつな、なす、野沢菜、しめじ、もやし、かぼちゃなど、最近ではヨーグルト、ジュースなどデザートにも利用されており、いちご、りんご、バナナ、アサイーなどが多く使われる。

食の簡便性志向が高まっている今、成型食品の一層の市場拡大も考えられる。ただし、工業会の服部事務局長は「食品産業では珍しく装置産業で、真空凍結乾燥機がないと何もできない。その機械が非常に高額であることを考えると、メーカーが迷いなく工場を増設することは考えにくい」と冷静に見ている。

しかし、天野実業(株)のように国産原料を重視するメーカーの動きには、野菜産地は注意を払っていく必要がある。前述したように、同社も原料の安定調達のために二社購買体制を構築しようとしており、連携できる国内産地を探している。また、工場をさらに増設することになれば、その分多くの原料を調達することになる。冷凍工場を自前で持っている産地、提携する工場を持っている産地にとっては取引拡大のチャンスでもある。

どんなにFD食品の技術が向上しても、家庭で作って食べる料理の価値が失われることはないだろう。しかしFD食品のめざましい隆盛は、紛れもなく消費者の料理離れの加速化の表れである。ただでさえ国内人口は減少している。その上、FD成型食品のように輸入原料に頼る加工品が浸透すれば、国産野菜の需要は減っていく。

卸売市場に出荷するだけでとどまっている野菜産地の生き残りは容易ではなくなる。小売店や外食業者などと顔の見える関係を構築した上で、実需者が求める青果物を生産し、確実に供給する仕組みを強化していく必要がある。

また、手づくりの料理を楽しみたいと思わせるような販促運動や食育活動もセットで展開していく必要がある。こういった意味でFD食品の市場拡大は、産地が生き残るための戦略をあらためて明確にする機会になるだろう。