調査・報告(野菜情報 2015年6月号)

調査・報告(野菜情報 2015年6月号)

女性農業者による地域活性化

~「農村女性起業」を事例として~

福島大学行政政策学類

教授 岩崎 由美子

【概要】

農産物価格の大幅な下落を背景に、付加価値の増大に向けた経営展開が求められている中、農業生産に加えて、農産加工、販売、調理、顧客へのホスピタリティなどの面で、女性農業者の持つ能力、技術やセンスに注目が集まっている。

「農村女性起業」(農産物加工や直売所、農家レストランや農家民宿など、農村女性が中心となって、身の回りの地域資源や生活技術を活用しながら主体的に行う経済活動)に関わる女性たちが目指しているのは、地元の生産者や内外の消費者と手を取り合いながら食と農の分断状況を乗り越えることであり、こうした取り組みは、生産者と消費者との距離を縮め、相互が地域文化や環境に直接的かつ具体的なかたちで関わることを可能にする。

1 はじめに

近年、女性農業者たちのさまざまな活動が、厳しい環境にある農業、農村の現場を活性化させている。農業経営への共同参画や部門分担において力を発揮する女性、直売所や農産加工、グリーン・ツーリズムなどの起業活動で地域活性化に貢献する女性、そして、農業委員、JA役員などとして、地域の方針決定の場で政策立案、提言を行う女性など、その活躍は目覚ましい。

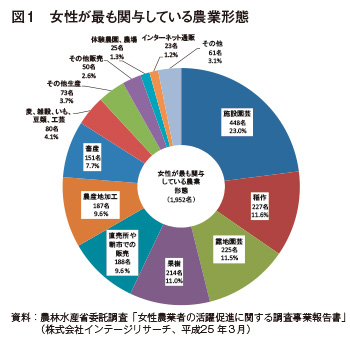

野菜振興においても、女性農業者が果たしている役割は極めて大きい。例えば、農業士や農業法人など担い手層の女性農業者を対象とした「女性の農業への関わり方に関するアンケート調査結果」(注1)によれば、「女性農業者が最も関与している農業形態」は、「施設園芸」が最も多く(23.0%)、ついで「稲作」「露地園芸」(11.6%)が挙げられている(図1)。回答者のうち、「農業経営方針の策定に関わっている」女性は69.9%に上り、今後拡大したい事業領域としては(複数回答)、「農産物加工」(50.4%)、「直売所での販売」(31.3%)、「施設園芸」(25.9%)が多い。

米をはじめとする農産物価格の大幅な下落を背景に、付加価値の増大に向けた経営展開が求められている中、いわゆる「六次産業化」というスローガンに示されるような農業の複業化、すなわち農業生産に加えて、農産加工、販売、調理、顧客へのホスピタリティなどの面で、女性の持つ能力、技術やセンスに注目が集まっている。

本稿では、農村女性起業の動向をいくつかの事例とともに取り上げ、地域活性化に果たす女性の役割について考察する。

注1:農林水産省委託調査「女性農業者の活躍促進に関する調査事業報告書」

2 農村女性による起業

農村女性起業の全国調査結果(注2)を見ると、事業内容としては(複数回答)、「食品加工」(農・林・畜・水産物を利用した食品加工)が74.7%を占め、次いで「流通・販売」(直売所、インターネットでの販売など)が65.5%と、農産加工と直売が中心的な取り組みの柱となっている。他方、全体的な比率としては小さいが、観光農園や農村レストラン、農林漁業体験民宿業といった「都市との交流事業」や、学校給食への供給などの食育関連事業、また、高齢者への配食サービスなど農村における「地域生活関連サービス」に取り組む事例も見られる。

注2:農林水産省経営局就農・女性課「農村女性による起業活動実態調査結果の概要」(平成26年3月)

食品加工、直売事業とともに高齢者福祉事業に取り組む社会的企業の一事例として、本稿では静岡県浜松市天竜区熊地区の中山間地域で活動を展開する「NPO法人夢未来くんま」を取り上げたい。同法人では、農産物加工施設と体験交流施設「くんま水車の里」(食事処「かあさんの店」、物産館「ぶらっと」、体験工房「水車の里」からなる。)を拠点として、地区の女性22名により、みそ、漬け物、まんじゅうなどの加工と農産物の直売、食事の提供が行われている。ちなみに、くんま水車の里の「くんま」は地名の熊に由来する。水車の里は「道の駅」にも指定され、年間売上はおよそ7000万円に上り、地域ににぎわいと雇用の場を創出している(写真1)。

女性たちは、地元野菜を素材にさまざまな加工品を開発しており、例えば、ハリハリ漬、しょうがの赤漬、しその実漬、だいこんのサワー漬、割干だいこんの酢じょうゆ漬、らっきょうの甘粕漬、なすの塩漬など、種類は豊富である。地域住民向けに行う料理講習でも、トマトジャムやにがうりのピクルス、夏野菜のラタトゥイユなど、野菜をふんだんに用いたレシピを開発し、食事処でも旬の野菜を使ったメニューが季節に応じて提供されている。

NPOの組織化の契機となったのは、昭和60年の生活改善グループによる加工活動であった。同年、地域住民が広く参加する「明日の熊を語る会」が発足し、地域ぐるみによる活性化の取り組みがスタートした。事業が軌道に乗り法人化の必要性が浮上したとき、「利益追求ではなく、地域の公益のための活動をしたい」という思いから、平成12年にNPO法人の認証を受けた。特定非営利活動促進法成立(10年)直後で、NPO法人の存在が今ほど知られていなかった時期のことであったが、最終的に住民の理解を得ることができたのは、この地方に伝わる「『報徳精神』の思想とNPOは同じ」という、ある住民の言葉が大きかったという。

NPO法人には地区全戸(267戸)が加入しており、「一人一票制」の原則に基づき、一戸から複数名が加入している世帯もある。特徴的なのは、高齢化が進行する地区の現状を踏まえ、水車の里での販売収益を財源に福祉事業を行っている点である。介護保険認定対象外の高齢者を対象に、集会所で実施するミニデイサービス「どっこいしょ」の運営や、独居高齢者への弁当宅配を行うことで、超高齢化社会における「小さな拠点づくり」に取り組み、「安心してぼけることのできる心豊かなふるさとづくり」を目指している。

23年には、法人副理事長が地区のIターン夫妻と協力して、それぞれ農家民宿「あそびや」「たべや」を開設し、滞在型グリーン・ツーリズムの展開も図っている。また、近年は明日の熊を語る会が再び組織化され、熊地区における地域づくりの新たな検討が始まっている。

本事例は、生活改善グループを母体とした緊密なメンバーシップに基づく活動から、NPO法人化を契機に多くの地域住民の参画を得ることで、より開放的な組織原理に基づいた経営へと展開している。高齢者のみ世帯が増加する中での地域住民の潜在的なニーズに応えた事業を行うことで、地域的かつ業種的広がりを持つコミュニティ・ビジネスへと成長している取り組みとして注目されよう。

3 東日本大震災の避難女性農業者による起業活動

東日本大震災と福島第一原発事故で多大な被害を受けた福島県でも、農村女性起業家による復興の取り組みが進められている。例えば、飯舘村や葛尾村など、福島県阿武隈地域の避難女性たちによる「かーちゃんの力・プロジェクト」(以下、「かープロ」という。)では、震災前の加工活動の経験を生かし、避難先で加工所を新たに確保して、阿武隈地域の伝統食の継承や仮設住宅で暮らす高齢者向けの弁当作りに取り組んでいる。ウクライナの規制値を参考に独自基準(20ベクレル/キログラム)を設定し、提供する食品は全て放射性物質測定検査を実施し、結果を公開している。平成24年12月には福島駅前商店街の空き店舗をリニューアルした「かーちゃんの店 わぃわぃ」をオープンさせた(写真2)。

かープロ代表の渡邊とみ子さん(以下、「とみ子」さんという。)は、飯舘村から避難を余儀なくされたが、避難先の福島市で農地を借り受け、飯舘村のオリジナル品種のかぼちゃ「いいたて雪っ娘」の栽培に力を注いでいる(写真3)。とみ子さんは、震災前、地区でのグループ活動をきっかけにグリーン・ツーリズムや農産物加工活動に従事し、特に、元相馬農業高校校長の菅野元一さんが開発したいいたて雪っ娘を使った特産品開発に熱心に取り組んでいた。17年には自宅の元牛舎を農産加工所に改築して「までい工房」と命名、菓子類の製造、販売を開始していた。

健康、美容志向の若い女性にターゲットを絞り、ショートニングやマーガリン、添加物を使わないかぼちゃクッキー、プリンなどの商品開発に積極的に取り組み、までい工房5周年記念イベントを企画していた23年3月、震災と原発事故に遭遇した。いいたて雪っ娘の栽培も一時はあきらめかけたが、避難先で作付けを再開し、今では支援者のネットワークにより、長野県小海町や埼玉県秩父市でもいいたて雪っ娘の栽培が広がっている。今後は、さらなる産地化に取り組むとともに、レストランシェフやパティシエの協力を得てメニュー作りに取り組んでいきたいと考えている。

また、とみ子さんと同様、飯舘村から避難している高橋トク子さん(以下、「トク子」さんという。)は、生活改善グループ活動で加工品づくりの技術を学んだ。震災前ははくさいキムチや福神漬、青なんばんのきゅうり漬、梅漬、カリカリ甘梅漬、梅干、だいこん漬、豆みそなど多彩な加工品を村の直売所やAコープで販売しており、なかでもはくさいキムチは、最も人気のある商品であった(写真4)。

トク子さんのキムチづくりのきっかけとなったのは、3年の公民館事業「嫁と姑の翼・キムチの旅」への参加だった。韓国で本場のキムチ作りを学んだ後、一緒に韓国を訪問した仲間25名ほどと「キムチの会」を結成し、キムチづくりに励むことになる。震災前、キムチの材料のはくさいの数は、年間1000個以上に上り、トク子さんが自家で栽培したもののほか、村内のはくさい生産者から買い上げており、近隣農業者の営農意欲を引き出していた。

22年には、菓子製造、総菜加工、弁当製造の許可を新たに取得し、五目おこわやかしわ餅、ブルーベリージャムの製造を開始した。加工グループの若手に梅漬の指導をするなど、技術の継承にも取り組み始めたときに、原発事故、全村避難に直面することになる。

福島市内のアパートに避難後も、加工を続けたいと加工所を探していたときにとみ子さんと出会い、23年11月から「かープロ」に加わって加工を再開した。今では客の評判もよく、福島市で休耕地を借りて原料となる野菜の作付けを開始している。

被災地福島でも、こうした女性農業者の活動が地域を活性化させ、等身大の復興へとつながっている。

4 集落営農と女性起業との連携

前述した事例に見るように、これまで「農村女性起業」の中心を担ってきたのは、生活改善グループや農協女性部などでの学習活動を基礎とした60歳代以上の世代である。彼女たちにとって女性起業活動は、家の農作業と合わせて行うサイドビジネスであり、小さな副収入を得る機会であった。自家農業では評価されなかった労働が、起業活動の場では経済的に評価され、自分名義の所得につながることで、特に「自分名義の通帳を持つことなど夢のまた夢だった」高齢女性にとっては、たとえ得られる収入額が小さくとも大切な生きがいの場となった。「生産-加工-流通-消費」という循環によって支えられる農家の暮らし方を大切にしながら、女性たちは生業の安定と自らの生きがいづくりを目指して事業化に取り組んできたのである。このような実践は、都市の優位性のなかで「見えにくい」境遇に置かれた農村の生活者が、自己の存在意味を実感できる場でもあった。

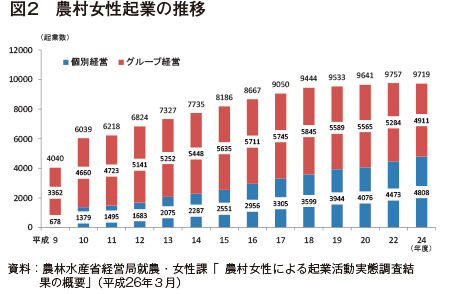

一方、グループ活動を母体として第一世代が作り上げた農村女性起業は、近年顕著な変化を見せ始めている。図2によれば、平成12年度にはグループ経営が76.0%を占めていたが、19年度を境に、実数が減少に転じ、24年度では、グループ経営50.5%に対し、個別経営が49.5%とほぼ拮抗している。年齢層を見ても、グループ経営の場合平均年齢60歳以上の経営体が73.7%を占めるのに対し、個別経営では59.3%と若い人が多い。

グループ経営の減少は、担い手の高齢化、生活改善グループや農協女性部の組織率の低下などを要因とするものであるが、他方で、近年は、地域の担い手として組織化された集落営農法人と連携して新たに女性グループが育成され、農産物加工や直売活動を行う事例が見られるようになった。以下に取り上げる農事組合法人「福の里」(山口県阿武町。以下、「福の里」という。)は、こうした事例の一つである。同法人は、15年10月、阿武町内の旧福賀村福田地区の5集落87戸が参加して設立された。23年に新たに1集落が加わって現在は6集落99戸が参加し、米、大豆を主体に106.9ヘクタールの経営を行っている。

この集落営農の活性化に大きく貢献しているのが福の里女性部である。同女性部は17年に設立され、現在は44名の会員からなる。18年、福の里が中山間地域等直接支払制度(注3)を活用して加工所と直売所を建設し、その運営が女性部に委託された。直売所は週3回開かれ、ほうれんそう、ピーマン、すいか、なしといった新鮮な野菜・果実類のほか、餅、菓子類、寿司、おこわ、総菜類などの加工品も販売されており、消費者の人気を呼んでいる。加工品の売上高は年間2000万円に上り、新商品の開発にも積極的に取り組んでいる。また、福の里が耕作放棄地解消活動で再生したほ場には、女性部員がこんにゃくいも、じねんじょ、そば、落花生、黒豆などを作付けし、収穫後、直売所で販売している。女性たちの活動実績が徐々に上がってきたことから、福の里での女性の地位を確立するため、21年の総会で2名が女性理事として登用され、女性部員全員の組合員加入も進められた。

一般に、家産に基づく農業経営と家単位での地域運営という農村特有の制度、慣習のもとでは、集落レベルの方針決定の場への女性の参画状況はいまだ低い水準にあるが、福の里のような取り組みは、従来の農村的ジェンダー秩序を少しずつ組み替える可能性へとつながっている。

注3:中山間地域等の農業生産条件が不利な地域において、生産条件の不利を補正する農家等への交付金により、農業生産活動の維持と多面的機能の確保を図る制度。

5 さいごに

前述したように、現在、農村女性起業は大きな転換期を迎えているが、他方で、年間売上金額の変化を見ると、平成12年度には「300万円未満」が64.3%、「1000万円以上」が10.7%であったのに対し、24年度は、「300万円未満」が58.5%、「1000万円以上」が16.0%であった。1000万円以上の層が若干増加しているものの、300万円未満のいわゆる「零細経営」が6割近くを占め続けていることは、この間の推移を見ても大きな変化はない。むしろ、なぜ年間売上300万円未満の零細経営でも女性たちは経営を継続するのかに着目することが、農村女性起業の特性を知る上で重要であるように思われる。

もちろん農村女性起業も、絶え間ない商品開発や、自分たちの労働に対する経済的対価の追求など、市場的価値を向上させる取り組みと決して無縁ではない。しかし、それら市場的価値追求はあくまで自分たちの活動を継続させるためのものであって、利潤追求を第一義として取り組んでいる事例はむしろ少ないように思われる。農村女性起業を訪問する際にいつも感じるのは、彼女たちがとても快活で、よく笑うことだ。地域社会で豊かな人間関係をはぐくみながら、大地に根を張り農業を核として生きていきたいという思いが、多くの女性農業者の活動の原動力になっている。

彼女たちが目指しているのは、地元の生産者や内外の消費者と手を取りながら食と農の分断状況を乗り越えることだ。地域に根ざした生活技術や自給生産物を基礎とした食文化をもとに、生産者と消費者の間に共同性を再構築する取り組みは、農家が農家としての生活を守りながら、定住できる農村を再構築するために欠かせない実践である。

こうした取り組みは、生産者と消費者との「距離」を縮め、相互が地域文化や環境に直接的かつ具体的なかたちで関わり、関係を取り結ぶことを可能にする。また、本稿で取り上げた事例からもわかるように、女性起業活動による野菜生産は、地域の活性化に大きく貢献している。「生産する生活者」である女性農業者たちの声を、野菜生産の現場に生かし、地域農業、農村の持続可能性を高めていく取り組みに期待したい。

主な参考文献

(1)塩谷弘康・岩崎由美子『食と農でつなぐ 福島から』(岩波新書、2014年)

(2)岩崎由美子『女性の参画と農業・農村の活性化』(全国農業会議所、2005年)

(3)岩崎由美子・宮城道子編『成功する農村女性起業』(家の光協会、2001年)