調査・報告(野菜情報 2014年8月号)

調査・報告(野菜情報 2014年8月号)

生産者、産地レベルでの高糖度トマトのブランドの構築と向上

(前編)

調査情報部 伊澤 昌栄

【要約】

本稿は、2回にわたって掲載し、前編は、高糖度トマトを取り巻く状況やブランド構築のあり方を整理し、後編で、静岡および長野県で生産される「アメーラトマト」の産地事例を紹介する。

はじめに

平成26年1月7日付け日本農業新聞に公表された「2014年野菜の売れ筋ランキング」の第1位は、「高糖度トマト」であった。

高糖度トマトは、大玉トマトと品種は同じであるが、かん水を極限まで控えるなど、栽培方法は異なる。このため、大玉トマトよりも一回り以上小ぶりな果実となることから、収量は大玉トマトよりも大きく劣る。しかし、糖度が高いため食味が良く、フルーツ感覚で食べられることから、高付加価値なトマトとして消費者に認知され、今回の評価となったと思われる。

本稿では、トマトを取り巻く状況やブランド構築のあり方、高いブランド力を持つ高糖度トマト産地の事例を調査し、高糖度トマトブランドの構築およびブランド力の向上について考察する。

1 消費者が好きな野菜「トマト」

タキイ種苗株式会社は、20歳以上の男女を対象にインターネット調査を行い、「野菜と家庭菜園に関する調査」の結果を、毎年8月31日(野菜の日)に公表している。平成25年は、好きな野菜の第1位がトマト、第2位がばれいしょ、第3位がメロンとなった。過去5カ年を見ると、トマトは5年連続で第1位となっており、消費者からの支持が高い野菜であることがわかる(表1)。

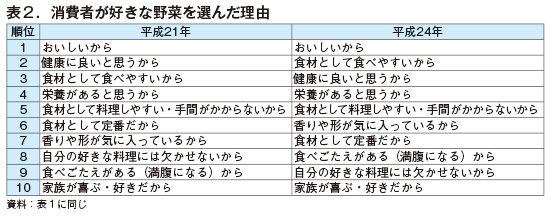

トマトを最も好きな野菜として選んだ理由は、「おいしいから」「食材として食べやすいから」といった食味に関する意見が上位を占めている。21年と25年を比較すると、第1~4位は食味と栄養についての評価となっており、第5位が簡便性への評価となっている(表2)。このことから、消費者は、食味が良く、栄養価および簡便性の高い野菜を求めていることがうかがえる。また、「食材として定番だから」といった意見もあり、利用頻度の高い野菜は、食べ慣れることで好きな野菜になる、ということも考えられる。

2 売れる野菜「高糖度トマト」

日本農業新聞は、農畜産物のトレンドについて、量販店、生協、卸売業者および仲卸業者を対象に、売れ筋と感じる野菜に関する調査を行い、毎年1月に調査結果を公表している。平成26年の公表結果では、198品目の野菜のうち、売れ筋ランキング第1位は高糖度トマトで、第2位がスナップエンドウ、第3位がブロッコリーとなった。過去5カ年を見ると、高糖度トマトは、23年を除き毎年第1位となっている(表3)。

高糖度トマト以外には、甘みの強い安納芋が上位に入っている。また、スナップエンドウやブロッコリーなど、簡便性の高い野菜も上位に入っており、売れ筋の野菜は、「食味が良いもの」や「簡便性の高い野菜」であることがうかがえる。前述の調査結果と合わせると、多くの消費者は、野菜の中でも食味の良いトマトを好み、量販店などは、消費者の好む高糖度トマトを最も売れ筋と捉えているということになる。野菜が売れる一般的な条件として、最も重要視される「価格」に着目すると、高価格帯にある高糖度トマトだけでなく、5位にミニトマト、10位に中玉トマトと、上位10位以内にトマト類が3品目入っており、量販店などがトマト類を、幅広い価格帯での売れ筋アイテムと捉えていることが分かる。

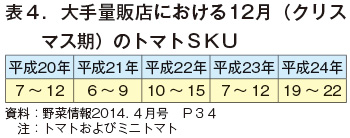

このため、量販店などは、多くのSKU(Stock Keeping Unit:商品最小管理単位)をそろえ、高付加価値で食味の良いものから、値ごろ感のあるものまで、多様な訴求力を持たせてトマト類を販売している(写真1)。トマトの需要期である12月を見ると、ある大手量販店のSKUが、20年の7~12に比べ、24年では19~22と5年間で大幅に拡充していることからも、トマト人気の定着ぶりがうかがえる(表4)。

3 高糖度トマトと大玉トマトの比較

これまで述べてきた通り、高糖度トマトは、食味が良いとして、他のトマト類よりも高価格で販売されている。このため、トマトの主産地を中心に、高糖度トマト栽培技術に関する試験研究などが活発に行われている。また、生産者も、高価格での取引が期待できる高糖度トマトの生産を活発に行っている。

ここでは、神奈川県が14年に実施した高糖度トマト栽培試験に基づき、高糖度トマトと一般的な大玉トマトについて、多面的に比較を行いたい(写真2)。

なお、本試験における品種は、大玉トマトと同じハウス桃太郎を用いている。栽培については、トマトの糖度が水分に左右されることから、高糖度トマトは、極限まで節水する方法で行われた。

(1)果重と収量について

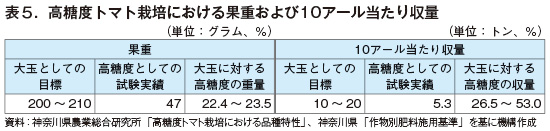

大玉として栽培した場合の目標果重と、同県における大玉トマト栽培の目標収量を比較したのが表5である。

試験の結果、高糖度トマトは大玉トマトに対して1果当たりの果重が、22.4~23.5%の重量になり、収量では26.5~53.0%の収量となった。大玉トマトと同様の定植本数では、高糖度トマトは大きく減収してしまうのである。このため、何らかの収量確保対策が必要となり、各産地では、長期収穫の取り組みや、生理障害(節水による葉の黄化や枯死、カルシウム吸収阻害による尻腐れ果などの減収要因)対策に関する調査研究が行われている。

(2)果実成分について

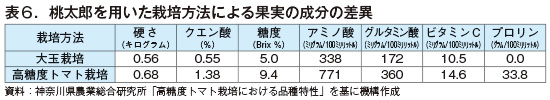

上述の栽培試験では、高糖度トマト栽培で収穫した果実の成分についても、比較を行っている(表6)。

大玉トマトに比べ、高糖度トマトは、節水栽培により硬さが増し、クエン酸含有量が2倍以上になっている。しかし、糖度も2倍近くになっていることから、酸味よりもさわやかで濃厚な甘みが強く、フルーツのような食味になる。

官能評価試験としては、高崎健康福祉大学と群馬県農業技術センターが、19年4月に実施した「同じ条件で栽培した高糖度トマトと大玉トマトの比較」があげられる。この試験では、大玉トマトに比べて、酸味は大きく変わらないものの、甘み、味の濃さなどで高糖度トマトが高い評価を得ている。

また、高糖度トマトは大玉トマトよりも、アミノ酸やグルタミン酸などの「うまみ」成分や、ビタミンCが増加している。また、美肌効果や脂肪燃焼に効果があると言われるプロリンも、100ミリリットル当たり33.8グラムと大玉トマトに比べ大きく増加している。

このように、高糖度トマトは、大玉トマトよりも収量は低いが、食味および成分で消費者に対して高い訴求力を持っており、消費者が求める「おいしくて健康に良い」品目といえる。

4 高糖度トマトとしてのブランドの構築および向上

高糖度トマトは、食味が良く、健康に有用な成分が多く含まれており、商材としては人気が高い。しかし、高糖度トマトは、大玉トマトより収量が大きく落ちるため、高付加価値販売による収益の確保が重要となる。このため、高い訴求力を持ったブランド野菜としての認知が必要となる。

(1)ブランドとは何か

ブランドは、「焼き印を押す」という英語の「burned」から派生したと言われている。これは、自分の所有物を他人の所有物と区別するため、焼印を行ったことが始まりとされる。ブランド形成は、消費者に対して、自産地の品目を他産地の同様品目から、差別化を図ることにつながる。

(2)ブランドの構築について

野菜は、全国の産地で作付されている品種がほとんど同じものであるため、食味のほか、産地を前面に出して差別化を図るブランド形成が活発に行われている。

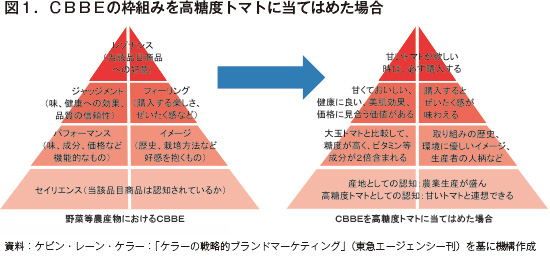

ブランドの構築については、ブランド論の第一人者であるケビン・レーン・ケラー(ダートマス大学経営大学院教授)の「顧客ベースのブランド・エクイティ・ピラミッド」(以下、「CBBE」という。)が有名である。ブランドを作り上げるには、この枠組みの頂点に到達することが必要となる。

CBBEの枠組を、高糖度トマトに当てはめてみると、図1の右側にあるピラミッドのようになる。

図の最下位にあるセイリエンスでは、野菜産地として認知されることが必要となる。各産地とも、さまざまな農産物を生産しており、量販店などで販売されていること、高糖度トマトが甘いトマトであることが認知されていることから、この部分は達成可能と思われる。

セイリエンスから上部は左右に分かれており、左側は、パフォーマンス、ジャッジメントといった、理性的に判断して購入に結び付ける部分である。一方、右側は、栽培の歴史や産地を連想させるイメージやぜいたく感や楽しさといったフィーリングという、感情に訴えて購入に結び付ける部分である。これらが満たされることにより、レゾナンスとして、ブランドが確立されると思われる。

左側の各部分は、食味や成分の均一化など、高糖度トマトそのものの品質であり、消費者は左側を優先した上で購入する。

他品目でブランドが構築されている場合などは、右側から新たなブランドが構築されることもある。例えば、北海道の農産物に対する好意的なイメージは、この部分を満たしていることが大きい。北海道産の農産物は、多くの品目でブランドが構築されていることから、セイリエンスが整っているとともに、品質は高いという前提で、イメージ、フィーリングといった、右側を満たすことにより構築される。なお、右側から構築されても、品質が伴わなければ、レゾナンスに到達することはできない。

(3)ブランドの価値について

作り上げたブランドの市場優位性を維持および向上させるためには、ブランド価値を高める必要がある。

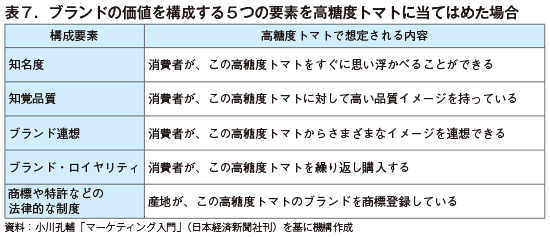

ブランドの価値を構成する要素として、デービット・アーカー(カルフォルニア大学ビジネススクール名誉教授)は、「知名度」「知覚品質」「ブランド連想」「ブランド・ロイヤリティ」「商標や特許などの法律的な制度」の5つの要素を掲げている。5つの要素をすべて満たすことにより、ブランド価値を向上させることができる。これらの要素に高糖度トマトを当てはめてみた(表7)。

知名度は、テレビの情報番組や雑誌などに取り上げられることや、宣伝広告などにより、消費者に浸透していく。浸透したブランド、特に、最初に思い浮かぶブランドについては、「ブランドとして選ばれる確率が非常に高まる」(小川孔輔「マーケティング入門」)とのことである。

知覚品質は、消費者がイメージで品質を捉えることであり、知覚品質が高いほど、他産地の高糖度トマトより高価格で購入される可能性が高まる。高付加価値販売ができることは、収量の少ない高糖度トマト生産者にとって、より品質(糖度)の高いものを栽培する意欲の向上につながる。

ブランド連想は、高糖度トマトのブランド名から、消費者がさまざまなイメージを連想することである。「多様で好ましいイメージを持つブランドは、一般的に強いブランドである」(同)であり、品目の特徴だけでなく、産地などのイメージを定着させることが重要となる。

ブランド・ロイヤリティは、高糖度トマトブランドにとって最も重要である。愛着を持ち、繰り返し購入する消費者は、「価格にはあまり左右されることなく、次の購買でもそのブランドを選んでくれる」(同)とのことである。ブランド・ロイヤリティにより、高価格帯にある高糖度トマトの生産および販売が、有利かつ継続的に行われることにつながる。

商標や特許などの法律的な制度は、見た目で差をつけにくい高糖度トマトの場合、明瞭な差別化になる。さらに、ブランド名やパッケージデザインなどの商標登録することは、他産地による模倣防止ともなる(写真3)。

5 ブランド価値向上における後発産地の課題と解決方策

(1)課題

先行産地は、自らが市場を作り上げ、先駆者としてブランドを構築したことから、市場優位性という先駆者メリットを持っている。後発産地は、品質向上のための試験研究を進めているが、先行産地と同等の品質で市場参入しても、先行産地のようなブランドを構築することは難しい。

(2)解決方策

後発産地が高糖度トマト市場に新たに参入するためには、新たな価値を追加して、独自のブランドを構築しなければならない。マイケル・ポーター(ハーバード大学大学院教授)は、市場で生き残るための戦略の1つとして「差別化戦略」をあげている。

これは、「自社の製品やサービスに他社にない特異なものを取り入れることで差別化を図る」ことである。高糖度トマトに当てはめると、より高い糖度で大玉化する(食味および形状による差別化)、より高い栄養機能性(成分による差別化)などとなる。これらの差別化により、新たなセイリエンスやパフォーマンスを確立し、先行産地が確立した高糖度トマト市場の先にある、新たな市場(差別化市場)を開拓することができる。差別化された市場の先駆者として、新たなブランドを作り上げた上で、ブランドの価値が高まる前記5つの要素を満たすことで、強いブランドが実現する。

小まとめ

食味が良く高付加価値の高糖度トマトは、消費者からの支持が高く、量販店から売れ筋アイテムと捉えられる中、各産地は栽培技術の研究などを進め、積極的に出荷販売している。しかし、高糖度トマトは、産地による品種の違いがほとんどないことから、産地名やブランド名などが購入の判断材料に用いられている。後発産地が、大玉トマトより収量が少ない高糖度トマトを安定的に生産出荷するためには、先行産地と異なる手法、つまり、他産地との差別化により新たな市場を開拓し、先駆者としてのブランドを構築することが求められる。

次月号では、理性、つまりCBBEの左側を中心に訴求したブランドにより、差別化されたトマトとして、高糖度トマト市場を開拓し、有利販売を実践している産地事例について紹介する。

参考文献

・タキイ種苗株式会社「野菜と家庭菜園に関する調査(2009-2013)」

・日本農業新聞「2010~2014年農畜産物トレンド調査(同野菜の売れ筋ランキング)」

・神奈川県農業総合研究所「高糖度トマト栽培における品種特性(2002)」

・高崎健康福祉大学、群馬県農業技術センター「同じ条件で栽培した高糖度トマトと

大玉トマトの比較(2007)」(日本調理科学会:日本調理科学会誌 vol.42、No.3)

・神奈川県「作物別肥料施用基準(2013)」

・ケビン・レーン・ケラー「ケラーの戦略的ブランドマーケティング」 (東急エージェンシー刊)

・小川孔輔「マーケティング入門」(日本経済新聞社刊)

・マイケル・ポーター「競争の戦略」(ダイヤモンド社刊)