〔特集〕国産野菜の冷凍加工に向けた取り組み (野菜情報 2014年7月号)

〔特集〕国産野菜の冷凍加工に向けた取り組み (野菜情報 2014年7月号)

国産冷凍えだまめ産地における安定供給の取り組み

~北海道JA中札内村の事例分析~

調査情報部 戸田 義久

札幌事務所 坂上 大樹

【要約】

1 はじめに

中札内村農業協同組合(以下、「JA」という。)の冷凍えだまめは、平成22年に第39回日本農業賞特別賞を受賞するなど、生産から加工・販売まで一貫して行う、6次産業化の優良事例として全国的に知られている。しかし、えだまめが輪作体系に導入された経緯や背景については、あまり知られていないのではないか。また、欠品による販売先の喪失や豊作後の在庫累積など、さまざまな困難を克服して冷凍えだまめの安定供給体制を確立し、さらなる販売増に向けて果敢に挑戦を続ける姿は、冷凍などの加工・業務用野菜への転換を目指す他産地の検討材料として有用であると思われる。このため、本稿では、JAのえだまめ導入から現在までの取り組みを取り上げ、冷凍えだまめの安定供給という課題をどのように解決してきたかなどについて考察する。

2 えだまめ導入の経緯

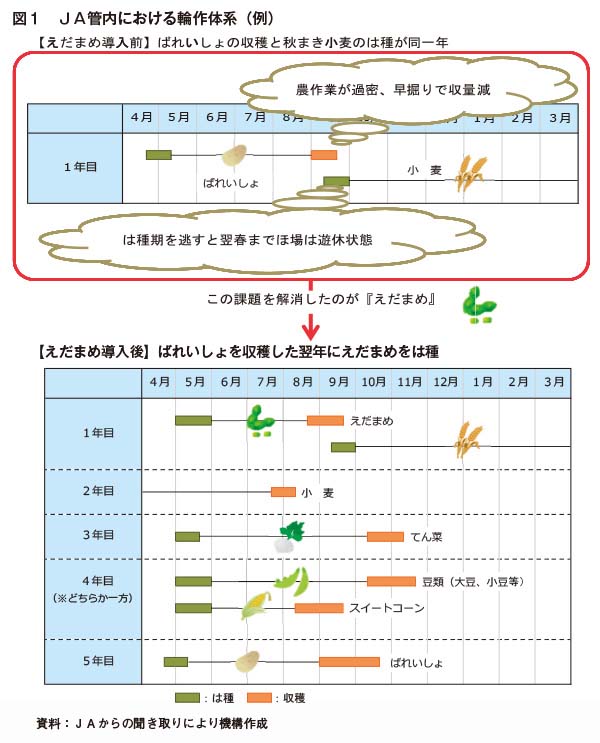

十勝管内は、北海道農業における畑作4品目(てん菜、ばれいしょ、小麦、豆類)を栽培する4輪作体系の代表的な産地である。従来の4輪作では、ばれいしょの後作に秋まき小麦をは種する場合、秋まき小麦のは種時期(9月頃)を逃すと、翌年秋のは種まで、他の作物を栽培することができないため、ばれいしょを早掘りで収穫しなければ、1年近くほ場に何も作付けられないことがあった。

このような状況において、JAでえだまめの栽培が始まったのは、大豆、金時豆や小豆などの豆類が、秋口の収穫前に霜の被害を受けることがあるため、その対応について組合員から相談を受けたことがきっかけである。

JAでは、8月から9月に収穫が行われるため霜の心配がないこと、寒暖の差が大きい管内の気候により他産地と比べて甘みが増すと期待できることなどから、輪作体系の新たな品目としてえだまめを導入するよう組合員に推奨するようになった。

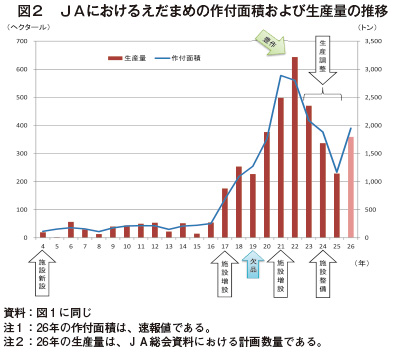

このような経緯を経て、管内では、組合員20名による「枝豆を作る会」が設立された平成元年頃からえだまめの生産が徐々に浸透し、ともすれば5年4輪作になりがちであった組合員の生産体制は、5年5輪作となり、効率的なほ場の活用が推進されることとなった(図1)。

また、えだまめは、畑作物よりも省力作物であったため、導入し易い野菜であったことと、5年前より畑作物共済制度の対象となっている(表1)。

JAは、えだまめを導入した当初から、ほぼ全量(えだまめ生産量の約1%を生鮮として札幌市の量販店へ卸している)を冷凍で販売している。えだまめを全量生鮮として市場出荷にしなかった理由は、JAの立地と販売期間の短さにある。えだまめは収穫後、しばらくすると発酵するほど、品質の劣化が激しいため、特に道外への流通が難しいという。また、生鮮えだまめが出回る時期は、夏に限定されるが、冷凍であれば、通年販売が可能なため、安定した収入が望める。

3 冷凍えだまめの安定供給に向けた取り組み

JAは、販売量に見合ったえだまめの生産を行っている。これまで欠品による販売先の喪失や豊作後の在庫累積という、需給のアンバランスに直面したが、その度にこれらの困難を克服し、現在の安定的な供給体制を確立するに至った。

(1)冷凍えだまめの欠品 ~供給不足の克服~

平成19年に発生した中国産冷凍ギョーザ事件を機に、国産冷凍えだまめの引き合いが強まった。JAは、この需要に対応した結果、在庫が無くなり、欠品という事態に陥った。当時、大手居酒屋チェーンとの取引(200トン/年)があったが、9月の収穫まであと2カ月というところで、欠品を出したことにより、この取引先との取引が中止に追い込まれ、その後も取引が再開されることはなかった。

この経験を契機として、6カ月分の販売量を目安に、必要な在庫が確保できるよう、増産体制を強化するとともに、21年には20億円を投じ、17年に続く2度目の農産物加工処理施設の増設に踏み切った。

これにより、雇用の拡大など、地域経済への活性化も図られた。

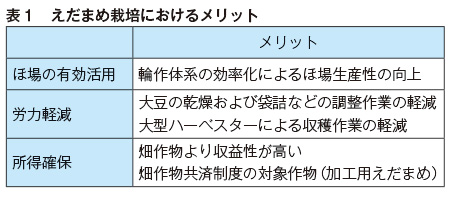

(2)えだまめの豊作~供給過多の克服~

えだまめの作付面積および生産量の推移(図2)を見ると、農産物加工処理施設を新設した平成4年の23.1ヘクタール、96トンから始まり、増減はあるものの、16年には、50ヘクタール、273トンとなった。また、この頃から「えだ豆羊羹」などのえだまめを使った加工食品の製造、販売も手掛けるようになった。冷凍えだまめの販売先が増えたこともあり、農産物加工処理施設を増設した17年は、137.1ヘクタール、877トン、21年は577.56ヘクタール、2492トンとなり、21年までは急速な拡大が図られた。

22年は、春の低温から一転して、6月以降記録的な高温となり、農作物に影響を与えた中、えだまめは、比較的高温を好むことから順調に生育し、記録的な大豊作となった。えだまめの生産量は、販売量を超える約3200トンにも及び、販売拡大に最大の努力をした。豊作という、いわば不測の事態から発生した在庫を、即座に販売できる販売力はなかったため、23年以降は、在庫量を減らすことを目的に、作付面積を縮小する生産調整を行った。

なお、22年の豊作により在庫の保管コストが増加したため、24年に農林水産省の「強い農業づくり交付金」を活用し、冷凍えだまめ4000トンの保管が可能な農産物冷凍・冷蔵倉庫を、農産物加工処理施設に隣接して新設した。これにより、全量自前倉庫で保管することができるようになり、経費の節減につながっている。

また、現在の製品のアイテム数は、フリーズドライなど委託製造を含め約20アイテムとなっている。

4 冷凍えだまめの販売増に向けた取り組み

JAのえだまめ生産は、今後も増える潜在的な余力は残されている。このため、上述したように、困難を乗り越えて安定的な供給体制を確立する一方、これまで、ほぼ一貫して右肩上がりで生産を拡大してきたJAにとって、生産者に理解を求め、平成23年から3カ年間実施することとなった生産調整は、苦渋の選択であった。従来以上に販路の拡大や顧客のニーズに対応するために、長期保管が可能な冷凍製品である特質を踏まえつつ、需要に対応できる在庫を確保し、組合長によるトップセールスなどを積極的に行っているところである。

(1)製品の差別化

えだまめの冷凍販売事業は、当初は販路の拡大が思うように進まず、厳しい経営であったという。その背景には、JAによる営業方針や販売先が決まっていなかったこと、全国レベルにおけるJAの知名度の低さや、中国産等の価格の安い輸入冷凍えだまめの存在がある。北海道ではメジャー産地である中札内村だが、実際に道外へ冷凍えだまめを売り込みに行くと、ユーザーの反応は低かったという。このため、JAでは、国産による安全・安心はもちろんのこと、品種や形状による差別化を図ってきた。

現在栽培されている品種は、平成4年に北海道立十勝農業試験場において品種開発された「大袖の舞」である。この品種は主にみそ、しょうゆなど加工用として使用されているが、他の品種よりも収量が少ないという欠点があるものの、寒暖の差が大きい中札内村の気候に合い、甘みが乗り、また汎用性が高く、冷凍でも食味が良いため、導入された。また、主力商品のひとつである黒えだまめは、10年に北海道立中央農業試験場において品種開発された黒大豆の「いわいくろ」を栽培しており、えだまめは未成熟果として収穫するため、品種本来の黒さではないが、濃厚な味が特徴なことから、導入された。

さらに、豊作となった22年には、JAは民間企業と協力して、専用のむきえだまめ機を開発した(写真1、2)。これにより、従来からニーズの大きかったむきえだまめの処理量が飛躍的に伸びた(1トン/日→12~13トン/日)。このことにより、国産冷凍えだまめ産地として、大ロットでの顧客のニーズに初めて応えられる形となったことから、産地の評価が高まり、在庫の消化につながった。また、むきえだまめは規格外品も使用できることから、歩留まりの向上にもつながった。

(2)国内販路の拡大

冷凍えだまめの主力商品は、小売用のさや付きえだまめ(そのままえだ豆、そのまま黒えだ豆)と、主に学校給食向けのむきえだまめである。市場出荷と異なり、生産した分は自ら売り先を確保しなければならないため、組合長をはじめ、職員の地道な努力により販路を広げてきた。現在では、さや付きえだまめを、日本生活協同組合連合会に卸すとともに、大手商社などを通じて、道内外の量販店に卸している。また、むきえだまめは、全国35都道府県の学校給食向けのほかに、大手外食産業などへ年間700トン出荷している。平成24年には、新たな大手外食店のとの取り引きも始まった。これは、JAの安定供給に向けた取り組みの結果、国内販売では、最大の取引先となっている。

さらに、カゴメ株式会社(えだまめを使用したスープ)と山崎製パン株式会社(えだまめペーストを使ったパン)において、新しい製品開発が行われており、今後、これらの食品企業による利用が広がる見込みである。

えだまめの生産額は、17年から増産体制に踏み切ったことで、1億円を超えるようになった。18~19年は2億円台、20年は3億4000万円、21年は4億7000万円、22年の豊作では、5億9900万円となっている。

23年以降は、生産調整により生産額は減少し、25年の生産額は、22年のおよそ3分の1の2億125万円となった。25年は、生産調整という状況においても、販路の拡大により、販売額13億4365万円、当期利益2億4505万円となり、JAは、販売代金以外に、組合員に対してえだまめの出荷量に応じて、12円/キログラム、総額1126万7183円の事業分量配当金を分配した。この年のJA買取単価は、175円/キログラムで、事業配当により、合わせて187円/キログラムとなった。

地道な販路の拡大により、微増ではあるが、販売量が拡大していることから、23年から実施した作付面積の縮小は、26年から拡大(図2)している。

(3)海外輸出への取り組み

輸出については、商社や輸出業者などによる流通ルートがないため、安定した流通ルートを模索しつつ、JA自ら海外へ売り込みを行っている。

JAでは、えだまめを収穫した後、3時間以内に農産物加工処理施設に搬入し、加熱処理したあと、零下196度の液体窒素で瞬間凍結処理を行っている。そのため、解凍後も黄緑色の豆が色鮮やかで甘みも際立っており、海外の商談会などでは、着色しているのではないのかと疑われるほど、自然の色が残っているのである。これは、競合する外国産えだまめにはない、JAの製品の特徴である。しかし、外国産との価格競争については、やはり生産コストの削減など企業努力をしても、台湾や中国の外国産には対抗できないのが現実である。このため、品質を前面に出した営業や、鮮度や味のほかに、近隣ほ場からの農薬のドリフト対策として、えん麦を使用した額縁栽培の徹底およびえだまめの収穫1週間前と加工処理施設搬入時の2回行っている残留農薬検査など安全性をアピールするなど、高付加価値な冷凍えだまめとしての売り込みを行っている。

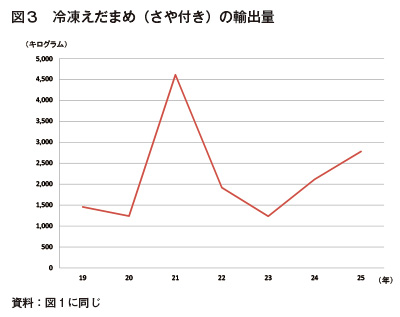

冷凍えだまめの輸出は、平成19年の米国向けにより始まった。21年には、香港、シンガポール、ドバイなどへの輸出も始まり、香港向けに3.3トン、全体で4.6トンを輸出していたが、23年の東京電力福島県第一原発事故の影響で一時的に減少した(図3)。

しかし、鮮度、味の良さを実感した海外の顧客からは、価格についてはある程度理解されており、25年からは、新たに豪州(シドニー)への輸出が始まるなど、順調に回復している。昨年11月のサウジアラビアでの商談では、品質の良さに加え、最近の日本食・和食ブームから「EDAMAME」の需要に対する手応えを得たとのことで、輸出量としては多くないが、今後の伸びが期待できるという。

5 今後の展望

(1)えだまめ

現在、外国産の冷凍むきえだまめは国内であまり出回っていないが、今後、海外における施設整備や技術の進展により、日本へのむきえだまめの輸出が増加するようになると、産地としては脅威である。生産した分、売り先を確保しなければならないJAにとって、商系との連携強化による、販売網の拡大がカギとなる。このためJAでは、主力製品のえだまめのほか、ユーザーが求める商品開発を積極的に行い、業務用向けを中心に販路を拡大することとしている。

具体的には、加工製品(えだ豆羊羹、えだ豆みそ、フリーズドライなど)を、主力製品を提案するためのコマーシャル商材と位置付け、他社への製造委託を含めて販売している。

(2)えだまめ以外

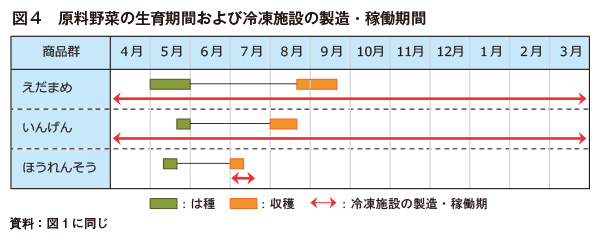

また、えだまめ以外の冷凍野菜を求めるユーザーのニーズに対応するため、平成7年からいんげん、22年からほうれんそうを栽培している。現在、いんげんはえだまめと同じく通年販売で冷凍2000トン、ほうれんそうは、7月の1カ月間で冷凍50トンの生産量となっている。

いんげんやほうれんそうを選択した理由としては、収穫時期がえだまめと重複しないこと(図4)、冷凍施設や大型ハーベスターなど、えだまめ用の施設や機械を活用できるため新たな投資が必要ないこと、などによる。

JAとしては今後、えだまめ、いんげんに次ぐ品目としてほうれんそうの生産、製造に力を入れ、実需者からの要望に応えられるようにしていくという。また、カットに人手がかかり、2年前から製造を休止しているかぼちゃについても、人手が確保できるようになったら再開したいと、商品アイテムの拡大には前向きである。

冷凍えだまめの加工処理に係る投資額は約47億円にもなったが、組合長をはじめ、職員による営業努力により、販売量が増えた結果、27年度には借入金を償還できる見通しとなっている。JAでは27年度以降、冷凍えだまめを、より安く販売できると予想している。

6 さいごに

当初は、わずか3戸の組合員から始まり、販路の拡大が進まないことから、一時は、生産中止を決めたこともあるえだまめの冷凍加工販売であるが、JAは、管内において収入となりうる作物と考え、販路の拡大に注力することとなった。平成17年の農産物加工処理施設の増設に10億円もの巨額を投じた際は、多くの組合員が反対したが、現在では、えだまめの冷凍加工販売はJAで欠かすことのできない取り組みとなっている。

JAによるえだまめ冷凍加工販売は、農産物加工処理施設の新・増設、大型ハーベスターの導入など、積極的に投資して安定供給体制を確立する一方、地道に販路を拡大した結果、事業として成功した事例である。販路の拡大については、安価な外国産と競合しないよう、価格ではなく、鮮度や味による競争力を高めるとともに、国産志向の強い学校給食、外食産業、量販店などへの浸透を図っている。

北海道の中でも、農業大国である十勝地方においては、畑作農家の生産者は、従来の4輪作体系では限界があった。しかし、えだまめの導入により、ほ場の有効活用が図られ、なおかつ、冷凍えだまめの取り組みにより、雇用が拡大し、家族単位での管内への転入者が増えるなど、冷凍えだまめの販売がもたらす直接的な経済効果にとどまらず、地域全体の活性化が図られる結果となっている。今回の事例が、野菜生産への新たな参入を検討する耕種作物産地や、加工・業務用冷凍野菜への転換を図ろうとする既存の野菜産地の見本となることを期待したい。

最後に、調査にご協力いただいた中札内村農業協同組合の代表理事組合長山本勝博氏をはじめ、役職員の皆様には、改めて厚くお礼申し上げる。