〔特集〕国産野菜の冷凍加工に向けた取り組み (野菜情報 2014年7月号)

〔特集〕国産野菜の冷凍加工に向けた取り組み (野菜情報 2014年7月号)

食品の冷凍技術と冷凍野菜の品質

国立大学法人東京海洋大学海洋科学部

教授 鈴木 徹

【要約】

食品冷凍技術が作り出された本来の目的は、食品のあるがままの状態を、できるだけ長く維持させることにあった。ある意味では、冷凍技術は、食品として時空を超えさせてしまうタイムマシンのような技術である。現に、氷河期末期に生息したマンモスが、最近になって生き返りはしないが、氷土の中からほぼ完全な形で発見されたりしている。極端に、これを食品と見れば、氷河期に凍結貯蔵した肉が食べられるかもしれないのである。(事際食べられるかどうかは不明だが)筆者は、冷凍技術は、20世紀の人類の大きな発明の一つといっても過言でないと考える。人が、いかにこの技術の恩恵を被っているか、再考してもらいたい。

1 はじめに

冷凍技術は、すばらしい技術ではあるが、まだ、多くの限界と、謎が残されている。最も代表的な例は、生鮮野菜の凍結復元が不可能であることであろう。ここで不可能というのは、人が生鮮野菜に要求する最も重要な品質特性、すなわちテクスチャー(歯応え、かみ応え)を維持できないということである。しかし、現実には、商業的に冷凍食品、原料保存として利用される冷凍野菜の流通量は大きい。それらの冷凍のプロセス、すなわち、凍結、貯蔵、解凍においても、さまざまな物理化学的変化が、ゆっくり、または場合によっては急速に進行する。

本稿では、食品冷凍の基本的な原理とメリット、デメリットについて、そして、実際の冷凍野菜の冷凍の各プロセスでの変化について説明する。

2 食品冷凍の基本原理とメリット、デメリット

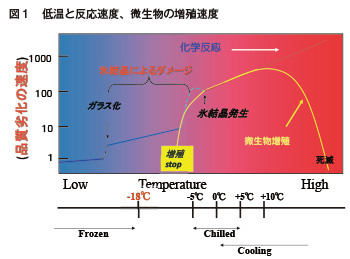

食品が冷えるとは、食品の内部の分子運動が緩慢になることである。特に重要になるのは、水が氷結する温度域である。生体、食品内の水が氷結しない温度域では、食品や生体内の水は液体であって、温度低下とともに生化学、化学反応速度は緩慢になるが、食品や生物体は、なお、常温での生命活動の延長線上にあると言ってもよい。また、水分吸着等温曲線からも、低温になると同じ含水率の食品内の水は、その活動度が低下し微生物内の生体反応も停止する。結果として微生物増殖は停止することとなる。しかし、図1に示すように、いったん水が氷結する温度域に入ると、食品や生体は全く違った様相を呈す。

食品、生体は、見かけ上固体となり、その内部では、生化学、化学反応、また物理的変化の速度が不連続に劇的に低下する。これは、もちろん分子の運動が著しく抑制されるためであり、食品冷凍技術は、この現象を利用しているのである。

メリットは、図1に示す縦軸は化学反応や微生物増殖の速さの対数である。1目盛増えると10倍となる。すなわち、反応のスピードは、温度によって非常に大きく変化する。未凍結温度域では、温度低下とともに反応スピードは連続的に低下するが、食品の凍結点では、そのスピードが不連続に桁が落ちる。冷凍するということが、反応の速度をいかに抑制できるかが理解されよう。

デメリットは、一方で食品や生物体内部における氷結晶生成は、組織、細胞に大きなダメージを及ぼす。生命にとっては、生物体内部、細胞内部の水分氷結は、生命活動の不可逆的停止をもたらすとする見解が、現代科学の一致した認識であった。その原因は、これまで細胞内氷結晶生成に伴う凍結濃縮による、タンパク質酵素の変性、氷結晶による膜構造や細胞内構造の破壊等によると考えられてきた。しかし、細胞の死、あるいは組織の死とは?といった定義自体が、細胞生物学の進展に伴ってあやふやになってきている現状からすると、今後、生体内部の氷結晶生成が生命活動に与える影響についても、再検討する余地が残されている。動物性加工食品の場合、幸いなことに、多くは生命活動がすでに停止した素材が対象となるため、持続的生命活動の有無は、人間が摂取する上で問題にならない。しかし、植物性食品、特に生鮮野菜類の場合、収穫後も呼吸、代謝活動が持続するが、その維持は困難である。

一般に、食品素材の場合、できるだけ凍結前の状態に近く復元することができれば、目的は達成される。ある食品を冷凍できるかできないかといった議論がされることがあるが、それは、冷凍した食品を解凍した際、品質的な許容範囲に復元するかどうかということを言っていることになる。

3 実用的側面から見たシステムとしての冷凍技術

冷凍技術は上記のメリットを持つが、実際に冷凍された食品の品質は以下のように、冷凍に関わる各要素過程における劣化度の掛け算となり、足し算ではない。よって、どの過程がゼロになっても、品質はゼロになってしまう。

特に、上記要素の並びには時間の要素も入る。はじめのステップである、1の素材・調理については、これまでは食品冷凍技術の

(1)素材・調理過程

素材・調理のプロセスは、凍結前処理としての意味もある。従来、野菜の冷凍では、保管中の酵素的変化を抑制させるために、ブランチング(加熱処理)などの方法が用いられてきた。予備加熱処理をすることで、酵素を失活させるための技術テクニックである。

この方法によって、栄養成分や色調の変化を抑えられる。図2はアスパラガスの例を示していおり、明らかな色の変化があることがわかる。

表1に代表的野菜類のブランチング条件を示す。しかし、大きさにより加熱条件も当然異なるので、目安に過ぎない。これらの処理条件は、耐熱性のある酵素ペルオキシターゼ、カタラーゼの失活を目安とされることが多い。それらの詳細は、新版食品冷凍技術(日本冷凍空調学会編)を参照されたい。

一方で、この処理を施せば、野菜類は柔らかく軟化する。従って、サラダ野菜のようなパリッとした食感を大事にする野菜類には適用できない。

(2)凍結過程

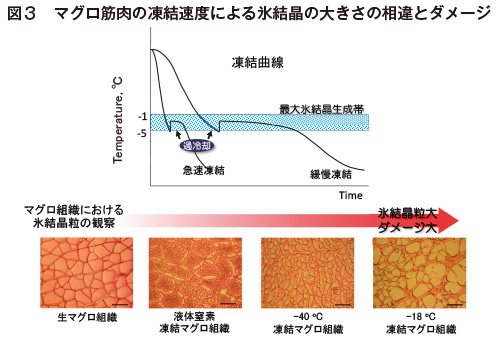

これまでの知見では、冷凍された食品中の氷結晶粒が小さいほうが、食品に与えるダメージが小さく、良好な復元性が得られることが、多くの食材で経験的に証明されている。そのため、食品内に小さな氷結晶を生成する目的で、急速凍結法が用いられてきた。これは、氷核生成の盛んな温度域が、氷結晶成長速度の大きな温度域よりも低温側にあることを利用したものである。急速に温度を降下させることで、氷結晶成長が十分進行しないうちに、氷核生成が支配的になる温度域に到達するため、小さな氷結晶が多数生成する。図3に見られるように、動物食品であるマグロ筋肉内に生成する氷結晶の大きさが、冷却速度に依存していることがわかる。

凍結曲線は、食材の凍結に至る履歴を表すもので、良い凍結が行われたか否かを判断する重要な情報である。通常は、最大氷結晶生成帯と呼ばれる温度域に入ると、食材表面から氷が発生し、徐々に内部まで凍結が進行する。しかし、場合によっては、過冷却注1)と呼ばれる現象が生じることもある。急速凍結は、この最大氷結晶生成帯を、30分以内で通過する速度とされている。

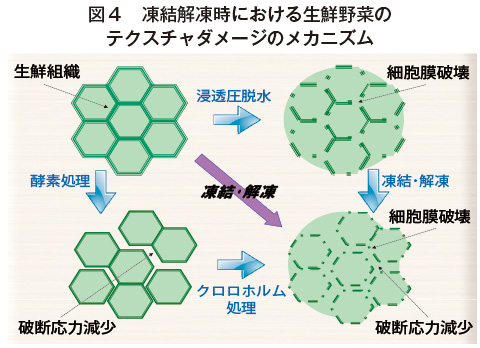

この急速凍結のメリットを利用して、凍結食品の急速凍結技術開発が行われてきた。先に述べたブランチング処理した野菜類についても、動物性食材と同様に、組織破壊を急速凍結によって軽減できるため、商業的には急速凍結が用いられる。しかし、植物性食材のうち、生鮮野菜類では、いかなる急速凍結でも、そのテクスチャーを維持することはできない。ただし、栄養成分、色、呈味に関してはほぼ完全な保存が可能である。歯ごたえ、つまり、テクスチャーだけが戻らないのである。最近では、こういった生鮮野菜や果物の冷凍前処理として、脱水などの前処理手法も検討されている。浸透圧脱水を施した生鮮野菜の凍結法は、図4のように、細胞壁に関する保護効果はあるものの、浸透圧脱水を行った時点で細胞膜が変化するため、凍結に伴う細胞膜へのダメージを軽減させることはできない。このように、前処理の効果を検討することで、生鮮野菜の凍結によるダメージの理解が深まりつつある。生鮮野菜を調味液に浸漬させてから凍結すると、ダメージが小さいとされる。いわゆる、下味をつけたホームフリージングなども、浸透圧脱水処理と同一の原理である。

生鮮野菜組織は、浸透圧脱水によって細胞膜が破壊される。その後の凍結では、水の移動が容易になり、細胞壁へのダメージは軽減される。一方、細胞壁、壁間接着を緩める酵素処理を施すと、膜は維持されるものの組織はルーズになる。クロロホルムによる膜除去を施すと、膜、細胞壁両者ともダメージを受けることになり、初期弾性率、破断強度とも低下する。赤線で示した単純な凍結解凍は、このプロセスと同等のダメージを与える。

(3)貯蔵過程

食品一般に、凍結貯蔵中に起こる物理化学的現象を大別すると、「食品内部の氷結晶の再結晶化、粗大化」「表面の乾燥とそれに起因する変化」「食品内部における各種反応」に整理できる。凍結過程において、急速凍結などで食材の内部氷結晶を微細化できたとしても、凍結保存中の温度が高いと、小さな結晶粒は大きな結晶粒に組み込まれ粗大化し、食品組織へのダメージを引き起こす。保存温度を低くすることは、水分子の拡散を抑制することにつながり、氷結晶の粗大化を遅延させることができる。冷凍野菜の場合にも、この原理は適用できる。従って、できるだけ低い温度を維持することが、品質面からは推奨できる。次に、凍結保存中、最も多くの品質劣化の引き金になる現象が、表面の乾燥である。乾燥による酸化、変色や異臭の発生など、すべてが表面の乾燥が引き金になって生じる。凍結食品の乾燥は、食品の水蒸気圧が周囲の水蒸気圧よりも高い時に起こる。凍結保管庫に食品をむき出しの状態で置いた場合、冷凍庫内の空気中は通常乾燥した状態、すなわち水蒸気圧が低い状態にある。食品が庫内温度と同等でも、含水量の多い食品の表面は氷の飽和水蒸気圧にあるため、雰囲気よりも高い水蒸気圧を持っている。よって、必然的に乾燥が進む。

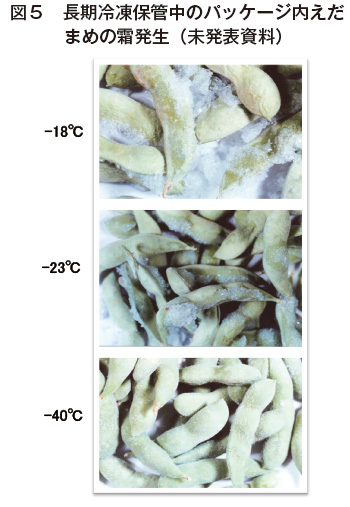

原理的には包装密閉されていても、空間があると冷凍野菜も包装内乾燥、着霜も生じる。図5に、包装済み冷凍えだまめを、18カ月、零下18度、零下23度、零下40度のストッカー(業務用冷蔵庫)内で保存した後の状況を示す。このように、保管温度が高い場合には著しい霜の発生が見られ、えだまめ自体は乾燥が進行していることがわかる。一方、零下40度保管では、18カ月にも及ぶ試験でもほとんど霜発生がみられず、乾燥も進行しなかった。

このように、乾燥を防止するためには、保存中の乾燥を防止することが、もっとも優れた方法であるが、実用的には、密閉されていてもできるだけデッドスペースを作らないことが、包装内乾燥を防止する手段になる。また、食品表面近傍における温度勾配、蒸気圧勾配が乾燥を促進するので、食品の周囲を断熱することが、乾燥進行抑制に効果的である。古典的技術ではあるが、アイスグレーズ法注2) は、食品表面に完全に密着し、飽和水蒸気バランスを取りながら、かつ断熱の効果が大きい優れた包装であるといえる。利用できる食品の種類が限られるが、再考に値する手法であろう。

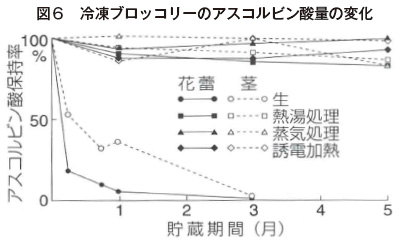

もう一つ、凍結された食品内部には、氷以外の部分に濃縮された食品成分が存在し、濃縮相では依然として分子の運動性があり、液体内の反応と同様に化学反応、酵素反応が進行する。時には温度が低いにもかかわらず、濃縮効果により比較的反応が早く進行することもある。冷凍野菜の凍結貯蔵中の多くのビタミン類は比較的安定であるが、アスコルビン酸(ビタミンC)に限って、酵素的酸化反応などによって進行する。グリーンピースの凍結貯蔵温度が高い場合、零下10度程度では、1年でアスコルビン酸は、ほとんど消失してしまうことが知られている。従って、前処理で述べたブランチングによる酵素失活は、貯蔵中の生化学的変化を抑制するために欠かすことのできない技術である。図6は、ブロッコリーをブランチングして冷凍保存したものと、そのまま冷凍したものの冷凍保存中のアスコルビン酸の減少を示している。明らかに、ブランチングしたものでは、アスコルビン酸の減少が抑えられていることがわかる。

また、冷凍野菜に含まれる色素の変化は、見た目を支配するため、大きな食品の品質評価因子である。野菜類には、カロテノイド、クロロフィル、アントシアニン、フラボノイドなど、さまざまな色素が存在する。これらの色素は、凍結貯蔵中においても脂質と同じように変化が進行し、変色する。個々の色素について細述しないが、共通する原因は、酸化である。自働酸化の場合もあれば、酵素による酸化もある。酵素による酸化は、先に述べたようにブランチングなどの加熱処理で防げるが、自働酸化を防ごうとする手段は、さまざまな方法がとられている。しかし、いずれの場合も、より低温で保持すれば、進行を遅らせることが可能であるようである。

以上、冷凍保管・貯蔵中の変化について述べたが、これらすべてを一括して抑制する方法としては、保存温度を下げることが理論的には推奨される。しかし、経済的、省エネルギーの観点からその限界があることも確かである。

(4)解凍・調理過程

昨今、高周波解凍、マイクロ波解凍、過熱水蒸気解凍など、技術開発が盛んに行われているが、高品質解凍を目指す視点から、それら共通点は従来から推奨される急速解凍である。基本となる理由根拠は、解凍時にも最大氷結晶生成帯を通過するため、融解しながらも氷結晶粒の集中増大が起こり、組織破壊につながる。そのため、急速に解凍することで、組織破壊を抑制しようとするものである。従来の外部からの伝熱による解凍では、食材表面近くの融解した層の熱伝導率が低く、熱が内部に伝わりづらく、凍結時よりも解凍には大幅に時間がかかる。よって、上記のような手法が検討されている。しかしながら、高周波解凍、マイクロ波解凍いずれにしても、水氷の電磁波の吸収度の差による温度ムラが生じる難点がある。一方、外部からの伝熱による急速解凍では、周囲媒体(空気、湯)の温度を上げることで解凍時間は短縮される。商業的市販の冷凍野菜の解凍の場合、利用目的にもよるが、沸騰水中、スチームでの解凍が推奨される。調理目的が加熱クッキングであれば、このように一気に温度を上げることが好ましい。ただし、下記の関連式を考慮しなければならない。すなわち、商業的冷凍野菜は、すでにブランチングされているため、解凍加熱調理時間は、短めに設定しなければならない。

その場合にも、できるだけ解凍時の伝熱を均一にするため、凍結時にブロック凍結は避け、出来るだけ小さな塊、あるいはバラ凍結であることがよい。大きなブロックでは、表面は急速解凍加熱されるが、中心部は緩慢解凍になる場合がある。また、冷凍野菜を、いったん常温で解凍して加工する場合、あるいは調理するなどの場合は、加熱するわけではなく、媒体温度をあまり高く設定できないことから注意を要する。すなわち、解凍時間がどうしても長くなり、緩慢解凍となりやすい。そこで推奨されるのが、0度付近の低温水解凍である。氷水を使うのが簡易的である。その場合、温度差は小さいが、伝熱媒体が水であることから熱伝達率が高く、比較的早く解凍が可能となる。

冷凍野菜は、ブランチング操作が施されているため、解凍時の化学的酵素的変化はごく小さいが、ブランチング無しで凍結した野菜類、果実の解凍には低温水解凍が適している。

常温の雰囲気で解凍した時に、食品がさらされる15度付近から30度付近の温度域は、第2の魔の温度帯といえる。生鮮野菜食材が冷凍された場合、ある程度の組織、細胞がダメージを受ける。そのような食材の解凍時には、酵素反応が促進される可能性が潜在的にある。温度が低い間は、その反応が抑制されているが、第2の魔の温度域に到達すると、著しく反応が進行することが考えられる。したがって、解凍後加熱調理すべき食材であっても、その温度帯に長く置くことは禁物であり、急速加熱することで、解凍時の酵素反応ダメージが回避できる可能性もある。

すなわち、高品質な状態の食品に戻すための解凍方法の最適化は、食材、調理利用法に対応したきめ細かな方法を選択しなければならない。

おわりに

はじめに述べたように、食品冷凍技術は、凍結過程だけでなく、前処理、素材から始まり、解凍までのシステムであることを認識し、かつ、いかなる用途、すなわち最終調理法を想定した上での冷凍野菜加工・流通技術の設計が図られるべきである。つまり、著者は、必ずしもブランチング技術のみに頼らずとも、保管温度、保管期間、解凍過程を総合的にコントロールすることで、高品質な冷凍野菜の流通プロセスを構築できるものと考える。こういった高度冷凍流通技術は、高品位国産農産物の国際的競争力強化のみならず、資源の節約、食品のロス、エネルギーのロスを低減させる正常な道であるはずである。

注1:過冷却とは、液体の水(食材中の水分)が、本来氷になる温度であっても液体の水の状態にあることをいう。この状態では、水は不安定で、いつでも氷に変化するチャンスをうかがっている状態である。そのため、何らかのきっかけで氷が発生すると、エネルギーを一気に放出するため、温度が急上昇ジャンプする。図中の曲線の青色の部分がそれに相当する。通常の急速凍結ではこれは現れないか、あってもごく小さい。

注2:アイスグレーズとは、低温貯蔵状態での製品の乾燥(冷凍やけ)を防ぐために、凍結したものを水につけ魚介類の表面を氷の膜で覆う処理のこと。凍結物(特に魚介類)は、表面乾燥すると脂肪酸化(褐変、油焼け)により品質低下が起きるのでそれを防止する。

引用参考文献

1) 茶珍和雄, 第6章 農産物の冷凍, 新版食品冷凍技術(食品冷凍技術編集委員会編)pp. 134, (社)日本冷凍空調学会、東京(2009)

2) 安藤寛子・渡辺学・大下誠一・鈴木徹, 生鮮野菜に対する浸透圧脱水凍結法の効果の検討, 日本食品保蔵科学学会誌 34(5), 261(2008)

3) 安藤寛子, PFGPFG--NMRNMR法を用いた凍結・解凍における生鮮野菜組織内の水分子移動性の変化, 2006年日本農芸化学会大会(京都)資料より抜粋