調査報告 (野菜情報 2014年2月号)

調査報告 (野菜情報 2014年2月号)

JA全農による加工・業務用野菜の産地間リレーへの取り組みとその課題

日本大学生物資源科学部

教授 下渡 敏治

【要約】

JA全農では、生産と消費のミスマッチを解消し、野菜の需要構造の変化に対応して、生産構造、生産・出荷体制そのものを変えることを目標に、加工・業務用野菜生産への取り組みを行っている。JAにしみの管内では、農閑期である冬場の農作業が可能であり、なおかつ集落営農組織による非農家も含めた協働作業を基本に、地域農業の担い手確保と非農家の増加によって希薄となった集落内の関係性づくりにも役立つ、加工・業務用野菜の生産に取り組むこととなった。加工・業務用野菜導入後3年が経過した同JA管内では、同JAの指導のもとにキャベツ、たまねぎの作付けが進んでおり、平成25年度の栽培面積は12ヘクタールに達し、来年度以降さらに拡大する計画である。同JA管内で加工・業務用野菜が増加した背景には、①集落営農組織をベースにした取り組みが進展していること、②加工・業務用野菜生産が地域農業の維持・発展と地域コミュニテイの維持・存続のために重要な機能を果たしていること、が挙げられる。野菜作における機械化作業体系の確立や、安定した担い手の確保、集荷・貯蔵施設の建設、欠品への対応など課題も多いが、価格が一定であるためコスト計算が容易であり、規格の簡素化によって作業時間とコスト節減が可能なこと、鉄コンテナの利用により、ほ場からの搬出作業がやりやすいことなどによって、生産者の生産意欲も高まっている。にしみの管内の加工・業務用野菜栽培面積の伸び率は高く、可能性の高い新規作目として期待されている。

加工・業務用野菜の生産が他の産地にも波及し、国産野菜の復活につながることに期待したい。

1. はじめに

ライフスタイルや世帯構成の変化等に伴う食生活の多様化、食の外部化の進展を背景に、外食産業や中食産業で使用される加工食材の需要が増大し、それに伴い、安価で規格加工が可能な外国産食材が、海外から大量に調達されるようになっている。こうした輸入加工食材の大量調達に伴い、平成2年頃まで9割と高水準にあった国産食材のシェアが徐々に低下し、平成22年度には7割程度にまで低下している。わが国の食市場において、加工・業務用食材の需要が高まる中で、国産野菜の流通では6割の高いシェアを維持している全農グループでは、従来の生鮮野菜に加えて、加工・業務用野菜を全国703カ所のJAの系統組織を活用して、産地近隣の実需者向けに出荷しつつ、端境期等、産地のJAのみでは需給バランスが取れない場合には、より広範な産地間の連携によるリレー方式によって、周年的に供給する取り組みを推進しつつある。また、JA全農では、本年12月に、ドレッシング類のトップメーカーであるキューピー株式会社(以下、「キューピー」という。)と合弁で、業務用野菜加工品の製造・販売を行う新会社「株式会社グリーンメッセージ」(以下、「グリーンメッセージ」という。)を設立し、キューピーの生産技術力と品質力、そして全農のもつ野菜調達力という両者の強みを活かして、主に加工・業務用向け野菜加工品の製造・販売を行うために、2014年の稼働を目指して、神奈川県大和市に約20億円を投じて新工場を建設する計画である。グリーンメッセージの設立は、大消費地における販路の確立と、関東地方における生産振興と実需者を結び付けることを目的とした、産地間リレー出荷体制確立のためのモデルケースと捉えられている。

全農グループでは、従来、市場出荷用の生鮮野菜よりも値段が安く、採算が合わないと生産者(農家)からも敬遠されがちであった加工・業務用野菜の生産に本格的に参入し、消費内容が大きく変化している野菜のニーズに対応した、新たな供給体制を確立し、国内農業の生産基盤強化と経営の安定化を図りたい意向である。そこで今回、JA全農が推進している加工・業務用野菜の産地リレーの概要と、加工・業務用野菜生産に取り組んでいるJA全農岐阜およびJAにしみのの事例分析を通じて、加工・業務用野菜生産の実態と課題、さらには今後の加工・業務用野菜の生産拡大の鍵となる、担い手(生産組織等)の確保と加工・業務用野菜生産が、協働作業を通じて地域農業の再生に果たしている役割等について検討した。

2. JA全農による業務用加工野菜出荷への取り組みの背景

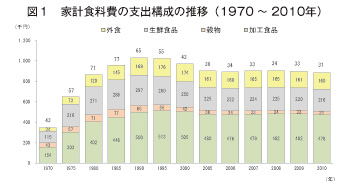

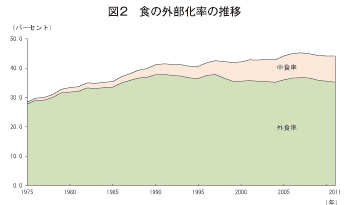

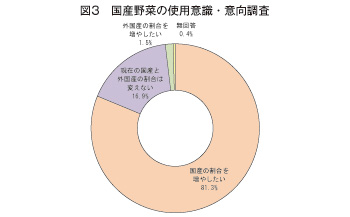

周知のように、わが国の食料自給率は、カロリーベースで40パーセントと、先進国の中でも際立って低い水準にあり、しかも少子高齢化と人口減少社会の到来によって、わが国の食料消費は、1990年をピークに右肩下がりの状況が続いている。ちなみに野菜などの生鮮食品の世帯当たりの家計消費支出は、1990年には29万7000円であったものが、2010年には21万6000円へと28パーセント減少しており、外食支出は17万6000円から16万円(10%減)、穀類支出が7万7000円から3万1000円(60%減)、最も支出割合の高い加工食品も、同期間内に50万円から47万8000円(0.5%減)と、いずれも低下傾向にある(図1)。このような食料消費支出の減少・停滞傾向の中で唯一成長しているのが、いわゆる中食産業(給食、弁当・惣菜など)の分野であり、その市場は1990年代以降急速に拡大し、外食と併せた市場規模は、食市場全体の45パーセント程度を占めるようになっている(図2)。このように食材需要をめぐる市場環境が従来とは大きく変化する中で、2000年代に頻発した中国産野菜の残留農薬問題、冷凍ギョーザ事件など一連の食品安全事故によって、輸入食品・食材に対する消費者意識も大きく変化し、安全・安心な国産食材を求める消費者が増えつつある(図3)。

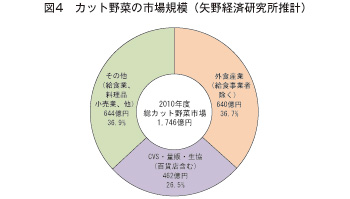

カット野菜を例にとると、カット野菜全体ではおよそ1800億円の巨大市場に成長しており、その内訳は、外食向け(36.7%)、給食、料理品および小売り向け(36.9%)、CVS、量販および生協向け(26.5%)に分かれており、今後さらにその市場規模が拡大してゆくものと思われる(図4)。しかし、こうした状況にもかかわらず、国産野菜の大部分は、高値で取引される市場出荷用に生産されているのが実態で、増え続ける業務用加工食材向けの野菜生産は、限られた品目と少数の産地・生産者によって、生産・出荷(一部契約生産)が実施されてきた。野菜の需要構造の変化に対応して、生産構造、生産・出荷体制そのものを変えていこうというのが、JA全農の加工・業務用野菜生産への取り組みである。

出所:総務省統計局『家計調査-家計収支編-』(品目分類・二人以上の世帯)より作成。

注:「穀物」とは粒状のまま最終消費される豆類及び穀物をいい、「加工食品」とは穀物及び生鮮食品以外の食品をいう。

出所:(財)食の安全・安心財団から作成。

※食の外部率=(外食産業市場規模+料理品小売業市場規模)/(家計の食料・飲料・たばこ支出-たばこ販売額)+外食産業市場規模

出所:平成20年8月農林水産省情報評価課調べ。

注:1)農林水産省情報交流ネットワーク事業の流通加工業者モニターのうち、野菜を原材料として使用している

食品製造業者と外食産業(国産および外国産のいずれも使用している流通業者)に対して調査を実施。

2)構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100パーセントとならない。

出所:平成20年8月農林水産省情報評価課調べ。

注:構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100パーセントとならない。

加工・業務用野菜の需要が2桁成長を続ける中で、加工・業務用野菜生産が敬遠されてきた最大の理由は、販売価格の安さである。大づかみにいうと、加工・業務用野菜の価格は、市場価格の5割から3.5割程度で取引されているのが一般的である。このため、生産者もJAなどの出荷団体も、加工・業務用野菜よりも値段が高く、収益性の高い生鮮野菜の生産、市場出荷に特化してきたのがわが国の野菜生産である。ところが、家庭消費用野菜の需要が徐々に減少する一方、カット野菜などの加工・業務用野菜の需要が増え続けていることから、野菜の生産と需要との間に大きなミスマッチが生じており、いかにしてこのミスマッチを解消するかが、国産野菜生産にとっての大きな課題となっている。そこで、JA全農では、需要が大きく伸長している加工・業務用野菜の生産・出荷事業に本格的に取り組むことになったのである。とはいっても、加工・業務用野菜の生産・出荷には、①低価格をカバーし一定の収益を確保するために収穫量を増やす必要があること、②そのための適正品種の選定、③自然災害等に起因する豊凶変動などのリスクの軽減といった多くの課題があり、これらの課題に対応するためのひとつの方策として構想されているのが、産地の複数化によるリスクの分散である。複数の産地形成を図ってもリスク回避できない場合は、より大きな産地間リレーによる加工・業務用野菜の出荷も視野に入ってくる。

3. JA全農が推進する業務用加工野菜の産地間リレー出荷体制の構築

全農全国本部では、2013年4月以降、園芸開発課、業務直販室が中心になって、加工・業務用野菜の生産・出荷体制の確立に取り組んでおり、計画が持ち上がった当初(2011年頃)には、加工・業務用野菜の産地を手挙げ方式で募集した結果、業務用野菜のユーザー側と産地側が価格面で折り合いがつかず、取引が継続できないケースが多かった。これを踏まえて検討を重ねた結果、現在のように①生産に強い産地に直接依頼する方式に転換することとし、②既存の産地だけではなく、技術指導も含めて全く新しい産地を開発する、③これらの産地は、従来、米や葉たばこなどを生産していた産地で、転作等によって野菜生産に転換可能な産地であること、などを産地選定する場合の条件とし、具体的な産地を絞り込む方針である。生産・出荷品目は、需要量の多いキャベツ、たまねぎ、長ねぎ、にんじん、レタスの主要5品目とし、業務加工用生産を主に、市場向け生産・出荷という従来の発想からの転換を図り、地域・産地ごとに、それぞれの生産・出荷モデルを構築したい考えである。

加工・業務用野菜の主な出荷先としては、①野菜等サラダ工場、②スーパー、生協など、を想定しており、スーパーのバックヤードで使用される惣菜用野菜、とりわけ2~3人用や単身者向け食材用野菜、大手生協などから要望のある7、8アイテムをワンセットにしたキット野菜などの生産・出荷を目指して、広範囲の原料需要をカバーできるような商品作りを目標に取り組んでいる。その一つの柱が、キューピーと合弁で設立したグリーンメッセージである。レストランなどの外食産業や事業所給食、加熱野菜工場など多様化した出口(顧客)をターゲットに、国産原料に回帰しつつあるフレッシュ野菜の需要を取り込んで生産・出荷を増やしたいというのが、JA全農の加工・業務用野菜の生産・出荷戦略である。なお、一般消費者向けには、全農ブランド商品の開発を行っており、Aコープや量販店等に対して、全農ブランド商品としてレトルト食品等の供給を始めている。グリーンメッセージでは、野菜の一次加工(カット野菜)を予定しているが、顧客の反応を見ながら、さらなる新工場を新設するかどうかを見極めていきたい考えである。1工場の適正規模は、売上高にして30~40億円程度といわれており、顧客への配送距離等も勘案しながら将来計画を検討したい意向である。大和工場において、原料となるたまねぎは、北海道、関東、九州から調達し、葉物野菜は、大産地である群馬、長野、三浦(神奈川)から、レタスは、長野を主に、冬場は九州、淡路(兵庫)から調達する予定である。

しかしながら、温暖化や台風などの自然災害を含め、地球規模で拡大している気候変動などの影響もあって、たまねぎ、キャベツなどについては懸念材料も多く、今年度も既に北海道のたまねぎが天候不良により、大きな打撃を受けている。さらに、①加工・業務用野菜生産には一定の大きさのロットが必要であり、ロットが小さいと物流が組めないといった問題がある。さらに、②取引単価を全国一律に設定するなど、取引条件、契約内容を具体的に提示して取引する必要がある。取引は、全量加工原料向けであることが前提条件であり、従来の市場出荷用野菜とは一線を画す必要がある。ある特定の産地や契約農家によっては、取引単価の高い卸売市場やユーザーに出荷してしまい、結果的に契約数量がショートしてしまう可能性がある。またそれとは逆に、③1,000トン契約したのに対して、実際の需要量が800トンしかなかった場合、残った200トンをどう処理するかといった問題が生じる可能性がある。④これらのリスクについては、生産者および実需者が応分に負担することを基本としているが、両者による緊密な意見および情報交換により、リスク回避の努力が行われている。

もう一つの課題は、⑤加工・業務用野菜の生産現場における労働力不足をどうカバーするか、という問題である。モデルケースでは、収穫時の労働力不足を物流業者等への受委託で解消する方法、派遣労働者を雇用する方法、高齢者の雇用対策(北海道・江別)、発展途上国から受け入れている外国人研修生を活用する方法(茨城)などがあり、作業を受委託する場合には、受託する企業の労働力の周年平準化が大きな課題となっている。

従来、カット野菜の業界では、原料がどこから調達されたものであるかについては、そのルーツを追わないことが常識であったが、現在では、原料のルーツに価値を感じる消費者が増える傾向にある。このため、キット野菜業者の中には、指定産地の野菜を使用したいと要求する業者が増える傾向にある。これらの原料野菜を供給することが可能な組織は、JA全農とその傘下にある全国各地のJA組織にほかならない。加工・業務用野菜の市場は確実に成長している。そこでは、原料のルーツが明確な商品、素性のはっきりした原料を用いて、加工・製造された商品が求められている。つまり、きちんと管理された商品に対するニーズが高まっているのである。したがって、従来のような部分管理ではなく、ほ場からトラック輸送、加工工場、加工・製造、小売店舗に至るまでの温度管理、全体管理ができる仕組みをどう作り上げていくかが、加工・業務用野菜生産を推進していく上での大きな課題である。

4. 加工・業務用野菜出荷の事例分析:JA全農岐阜・JAにしみのの取り組み

1)管内農業の概況

JAにしみのは、JA大垣、JAごうど、JAあんぱち、JA海津、JA養老、JA不破の6つの農協が合併して新たに発足した農協組織であり、組合員数3万9378人(正組合員2万1178人:個人2万1129、法人49、准組合員1万8200人:個人1万7888、農業協同組合1、農事組合法人44、その他団体267)を擁し(平成24年度)、購買品供給高98億6123万円、販売品販売高91億円、利用事業取扱高 14億1605万円、加工事業取扱高1億1297万円、預貯金残高は9000億円を上回っている(平成24年度)。JAにしみの管内は、岐阜県下でも有数の穀倉地帯であり、水田面積1万2110ヘクタール、総農家戸数1万4077戸に達し、主要作物である米の作付面積は6,500ヘクタール、小麦1,840ヘクタール、大豆1,500ヘクタールとなっており、集落営農組織が中心となって、米麦大豆の2年3作体系の土地利用型農業が確立されている。

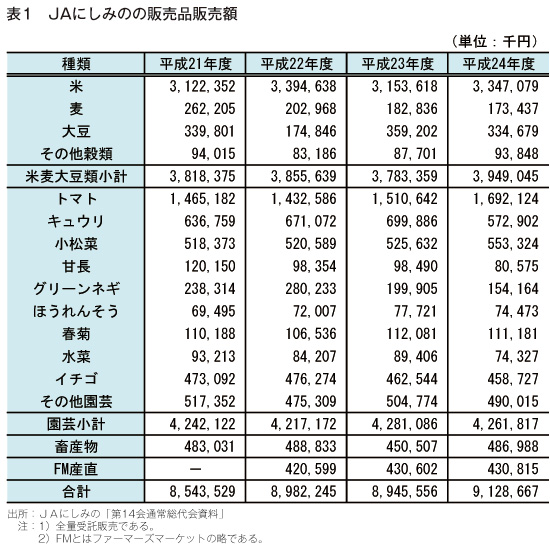

一方、管内には海津、下宮、牧の3つの野菜産地があり、それぞれの産地では主に施設野菜、軽量野菜(こまつな等)、えだまめなどが生産されている。平地の多いにしみの管内は、水田が多く、一部では用排水設備が整っているものの、いまだに用排水分離が進んでいない地域も残っている。近年では、転作田での飼料用米が多く作付けされるようになっており、これらの農産品の販売高は91億2866万円に達している(表1)。

また、JAにしみの管内でも担い手の高齢化が進んでおり、高い高齢化率(岐阜県下で72.4%)によって、稲作主体の土地利用型農業においては、土地持ち非農家の割合が高まっている。一方、新規就農者の数は減少傾向にあり、栽培品目も横ばい状態にある。岐阜県としても、経営規模の拡大と新規就農者の増加を目指して、新規就農者育成のための研修施設を整備し、トマト栽培の研修などを実施し、担い手の確保に努めている。

JAにしみの管内は、豊かな水資源に恵まれる一方、耕作放棄地の拡大、水害・鳥獣害被害の拡大、少子高齢化による集落内の交流や農家以外の地域住民との交流が希薄になっていることなどが、大きな課題となっている。そこで、平成23年度から平成27年度までの5年間を目標期間とした、「JAにしみの農業振興ビジョン」を作成し、再生可能な農業のための経営環境の維持と、集落内で生活するすべての住民が協働して魅力的な農村作りに取り組むことを目指して、さまざまな活動を展開している。

2)地域農業の振興方向と加工・業務用野菜の導入

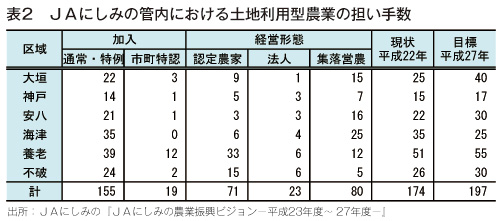

JAにしみの農業振興ビジョンの基本理念は、「魅力ある農村づくり」にある。それを実現するための具体的方策として、①地域特産物のブランド化と地域資源を活用した販売、②地域農業の担い手育成と集落の関係性づくりを担う指導者の育成、③米、麦、大豆等の生産と共同販売および直売並びに産直野菜の生産、が挙げられている。さらに、それを円滑に推進するために、JAの営農指導を強化するとともに、行政等の関係機関とも密接に連携していくことが重要だとしている。農業振興の将来像達成に向けた具体的な目標として、まず土地利用型農業の担い手と農地の集積を推進し、地域農業を担っている認定農家、法人、集落営農の数を、現在の174から平成27年には197に増やす計画である(表2)。

一方、管内には野菜、果樹、花き、茶、畜産、直売などの多様な生産組織が存在しており、作物別の販売金額では、米麦大豆の3大作物の占める割合が大きいものの、野菜などの園芸部門の売上高が水稲の売上高を上回っている(表1)。品目別の振興方針の中でも、野菜は、米麦大豆と並んで基幹作目として位置付けられており、平成27年度の売上目標を47億円に設定し、加工・業務用野菜などの新たな作目の導入と産地化を目指して、全農と連携しながら、野菜の直接販売、値決め販売、契約販売等を拡大することにしている。

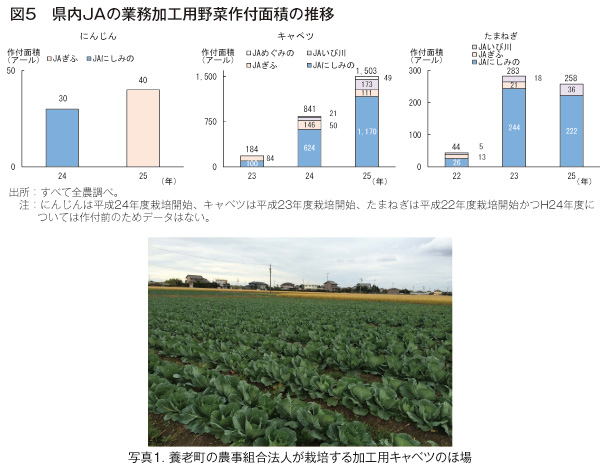

こうした新たな地域農業振興への取り組みの中で、近年、特に注目されているのが、加工・業務用野菜の生産・出荷である。全農岐阜県本部では、全農全国本部と連携しながら、平成22年度以降、重点5品目のうち、たまねぎ、キャベツおよびにんじんの3品目の生産振興に取り組んでおり、県下の各JAの協力を得て、平成27年度までにたまねぎの作付けを30ヘクタールに、キャベツを40ヘクタールに、にんじんを2ヘクタールに拡大する計画であり、平成23年度以降、これら3品目の作付面積は着実に増えている(図5)。とりわけ、今回の調査対象であるJAにしみの管内において、業務加工用キャベツおよびたまねぎの作付けが大きく増加しており、平成25年度の加工・業務用野菜の作付面積は、キャベツが11.7ヘクタール、たまねぎが3へクタールとなっており、来年度以降、さらに作付面積が増加する見通しである(図3)。当地域に加工・業務用野菜が導入されたそもそもの発端は、JA管内の集落営農組織が法人化に向けて、年間を通じた農作業体系の確立の一貫として、野菜栽培を導入したことである。4年前に野菜生産を開始した養老町の農事組合法人では、メインオペレーターだけでなく、その奥さん達を中心に加工・業務用野菜の生産を開始した。主な生産品目は水稲、飼料用米であるが、農閑期となる冬場の作業用に、加工・業務用野菜を導入したのである。加工・業務用野菜としてのたまねぎ、キャベツ(写真1)のほかに、生食用野菜としてのスイートコーン、春キャベツ、ブロッコリーなども栽培されており、これらの野菜作でも機械作業は男性が担当し、手作業は女性が担当することにしている。

海津地区(写真2)では、3年前から集落営農組織が中心となって、たまねぎの栽培を開始した。加工・業務用野菜生産の担い手である、集落営農組織の平均規模は70ヘクタールであり、大規模ほ場整備によって水田経営を確立してきた。しかし、集落営農の大型化は、水田の利用権設定によって農業にまったく関与しなくなった土地持ち非農家を増やす結果となり、騒音や道路汚染など農作業に対するクレームだけが増えることとなった。こうした中で、集落営農組織による業務加工用たまねぎの生産が開始され、機械作業はメインオペレーターが担当し、他の作業は構成員が担当することとなった。生産開始初年度は低い収量に止まったが、2年目には単収7トン以上を収穫する生産者も現れ、栽培体系が確立されつつある。加工・業務用野菜の生産は、経営的には決して収益率の高い作目ではないが、地域内の関係強化によって地域の活性化が図られることに、大きな意義を見出している。

JAにしみの管内で、加工・業務用野菜が増加している理由として、①集落営農をベースにした取り組みが進展していること、②ほ場条件が畑ではなく、機械化作業体系が確立された水田地帯で展開されていること、③政府が政策的に農地の集積を推進している中にあって、土地持ち非農家の所有する農地を含めて加工・業務用野菜の推進が地域農業の維持・発展に必要不可欠になっていることがあげられる。つまり、従来の土地利用型農業だけに依存していたのでは地域の営農活動が崩壊しかねない危険性があり、土地利用型農業の存続のためにも、加工・業務用野菜の推進が、地域農業の維持・発展にとってひとつの活路となりうることが認識され始めているのである。管内の1つの集落営農組織(組合)の経営面積は、数ヘクタール規模から100へクタール規模まで多岐にわたっており、農家戸数も10数戸から200戸、300戸程度までさまざまで、集落内の農作業(うね立て、施肥、刈り取り作業など)は、経験と技能を有する数人のオペレーターが担当している。管内の1万2000ヘクタールの農地のおよそ半分にあたる6,000ヘクタール程度は、数ヘクタールから10ヘクタールの農地を所有している認定農業者が耕作しており、残りの農地は、集落営農組合と法人が耕作している。JAにしみの管内の法人数は増加傾向にあるものの、50ヘクタール以上の農地の集積がないと法人化は難しく、また法人化した経営は自らの経営に専念し、地域や集落との関係が希薄になっているという。

JAにしみのでは、当初、値決め販売で生鮮品よりも出荷価格が安く、利幅の少ない業務用加工野菜の導入にそれほど積極的だったわけではない。しかし、水田地帯で土地利用型農業に大きく依存している地域の営農活動を維持するには、共同で野菜作りに取り組む必要のある加工・業務用野菜の生産が重要であると導入を決断した。個人経営では対応しきれない加工・業務用野菜の生産・出荷作業を、集落営農組合で担当することによって、農家間の新たな連携関係を強化することが可能であり、補助事業を活用することによって十分採算がとれると判断したためである。現状では、加工・業務用野菜生産に占める集落営農、法人、認定農家の割合は数パーセントに過ぎず、生産開始後3年と日が浅いこともあって、作付面積も小規模に止まっているが、栽培面積の伸び率が高く、JA全農岐阜、JAにしみの担当者も、今後大きく成長する可能性の高い新規作物として期待している。

ある集落営農組合が取り組んでいるブロッコリー栽培では、作業に参加してくれる集落内の農家に対して労賃を支払っているが、営農組合の経営収支は、労賃を支払うと赤字になるという。しかし、野菜栽培を行う集落営農組織の多くは、土地利用型作物の生産がメインで、組織経営自体は黒字であり、野菜部門の赤字については、組合経営全体の中でカバーされている。とりわけJAにしみのの場合、合併農協であるため、合併時に職員がシャッフルされていないこともあって、旧JA時代の経営および指導のやり方が色濃く残っており、地区によって、生産組織の形態やその運営方法がそれぞれに異なっているという。岐阜県では、隣の滋賀県をモデルに営農組織が形成されているが、滋賀県の営農組織の大部分が法人化しているのに対して、岐阜県では法人化が遅れており、集落営農の歴史の短い組合において、品目横断的な法人数が増えているという。

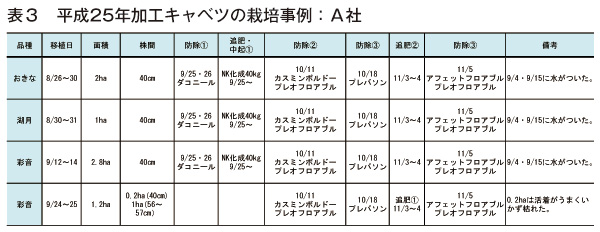

ちなみに、有限会社A社による加工用キャベツの作付け事例をみると、収穫時期が重ならないように、3つの品種を8月末から9月末にかけてほ場に移植し、作付面積は7ヘクタール、株間は40センチメートルとし、収穫までに、防除、追肥・中起、防除、追肥の作業が繰り返されることになる(表3)。水田で業務加工用キャベツを栽培している農業生産法人によると、秋から冬にかけて栽培する加工・業務用野菜は、雑草や病害虫の発生などが少なく、管理作業や収穫作業も容易であることから、現在の2ヘクタールをさらに増やす計画である。ほ場の管理作業には、近隣の農家の主婦をパートタイムで周年的に雇用しているが、生鮮向け野菜に比べて管理作業や収穫作業が容易であること、当初の予想よりも生産者の手取りが多いことなどが、担い手のモチベーションを高めることにつながっている。

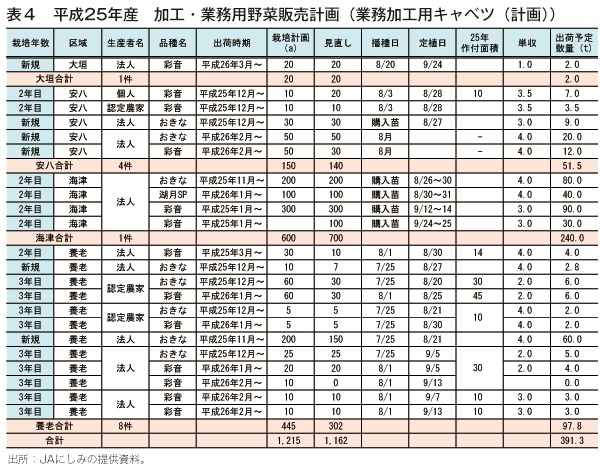

表4に、JAにしみのにおける、平成25年産の加工・業務用野菜(キャベツ)の販売計画を示した。栽培年数は、新規から3年目まであり、区域は大垣、安八、海津、養老の4つの地域にまたがっている。生産者は、法人9、個人1、認定農家3となっている。品種は、彩音など3品種が作付けされ、本年11月から来年3月の出荷を予定しており、栽培面積は、およそ12ヘクタールに達している。

5. 加工・業務用野菜生産・出荷の課題とJAの役割

JAにしみの管内では、従来から多数の生産部会、生産組合が設立されてきたことから、野菜の出荷に関しては、部会・生産組合→農協→全農の出荷チャンネルが大部分を占め、共販率の高い地域である。平成22年には直販事業を立ち上げ、市場外流通がスタートしたが、同時に加工・業務用野菜事業にも着手した。JAにしみのでは、生産者に対して加工・業務用野菜の栽培方法や管理方法を指導しており、JAの新たな販売事業として取り組んでいる。

加工・業務用野菜の生産者との契約は、は種前に実施されており、反収・単価・運賃(運賃は全農負担)で契約しており、出荷数量の大小によって、生産者の手取りが決まってくる。出荷は、コンテナ32基、10トン単位で実施されており、加工・業務用野菜の場合には、出荷日が特定されていることもあって、出荷に合わせた集荷作業が最も困難を極める作業だという。加工・業務用野菜の需要が大きく広がっている中で、①元来、この地域が野菜(キャベツ)の産地ではなかったため、大量生産した場合の集荷施設、貯蔵施設が整備されていない、②生産規模に見合った育苗施設が整っていないため、移植の適期に安定した苗の供給ができない、③農地が粘土、砂質、その中間の黒ボクの土壌が多い水田であることから、粘土などの水はけが悪い土壌では、排水量を上回る豪雨によってほ場が水に浸かってしまうなどの被害が出ており、これらの問題に対応するために、できる限り水はけの良いほ場(水田)を選んで作付けしている。また、④米麦大豆作では機械化体系が確立されているが、野菜栽培にも機械化体系の確立を図ることが大きな課題となっている。さらに、⑤安定した担い手(生産者)の確保も大きな課題である。

管内は、米麦大豆、飼料(米)が主で、オペレーターも高齢化していることから、高齢化で農業を続けられない生産者が増えている。したがって、今後は、用排水の状況を勘案しながら、一定の面積が確保できる、集落を超えた新たな組織を立ち上げることなど、営農組織の組み換えも視野に入れた、組織再編を検討していく必要がある。現状では、平地の営農組合の場合、大型コンバイン等の過剰装備に陥っており、複数の営農組合を組織化することによって過剰設備が解消され、コスト負担も軽減できるという。例えば500ヘクタール規模の営農組合の場合、1生産者あたりの農機具の運用に掛かる負担額は、1万円程度で済むという。しかし生産、販売機能を持った営農組合同士の合併はそう簡単ではないという。このため、JAにしみのでは、各々の地域性を残しながら、営農活動を維持する途を模索していきたい意向である。

加工・業務用野菜は、①価格が一定で豊凶変動の場合でも収入が確保できる、②価格が一定であり、コスト計算が容易である、③出荷規格が簡素化されており、出荷に要する人件費の負担が少ない、④出荷規格が簡素化されているため、作業に慣れていない作業員でも収穫・調整作業が可能である、⑤コンテナ出荷であるため、包装資材の組み立て時間を節約できる、⑥コンテナ・運搬用トラクターを組み合わせることによって、ほ場からの搬出が容易である、といったメリットがある反面、①市場価格高騰時における経済的恩恵が得られない、②契約出荷が基本であり、全量を加工用契約とした場合、欠品が生じる可能性がある、③欠品時の保障問題のリスクがある、④早い段階での出荷計画が必要となる、⑤遠方への出荷が多く、輸送コストがかさむといったデメリットがある。これらのマイナス面をいかに回避し、あるいは、経済的不利益を最小化するかが、今後に残された課題である。

さらに、加工・業務用野菜は水田裏作として新規に導入された作目であり、米麦大豆作では機械化一貫作業体系が確立されているが、野菜作にもコスト削減、労働負担軽減のための機械化作業体系の確立が急務となっている。しかし、野菜用機械は汎用性が低く、したがって、投資コストが高く、初期投資額が多額に達するなど課題も多い。また、機械を共同利用するにも定植日が集中し、効率的な利用が困難といった問題もある。とりわけ、たまねぎの産地化にあたっては、乾燥・貯蔵施設を新たに建設する必要がある。

以上、JAにしみの管内における加工・業務用野菜の生産および出荷への取り組みについて、その概略を紹介してきたが、JAにしみの管内において、加工・業務用野菜の作付けが進展してきた背景には、土地持ち非農家の増加による、集落機能の低下と農業生産への悪影響といった、地域営農活動を含めてコミュニティの維持・存続に関わる問題の存在が大きかったことがうかがえる。さらに、米麦大豆作を主として成立してきた集落営農組織と法人組織が多数存在していたことが、加工・業務用野菜の導入の受け皿としての役割を果たしたことが大きかったといえる。農業就業者の高齢化による、耕作放棄地、遊休農地の増大、農業をしない土地持ち非農家の増加などによって、地域の農業環境は極めて厳しい状況におかれている。その一方で、食の外部化の進展、食の安全性志向の高まりによって、国産食材に対する需要は年々増加する傾向にあり、いかにして増大し続ける業務加工用食材の供給体制を確立するかが、行政はもとより、地域農業の将来にとっても重要な課題となっている。

岐阜県の加工・業務用野菜生産の取り組みでは、JA全農岐阜県本部、JAにしみのが中心となって担い手の選定から栽培方法の指導、さらには、出荷先の確保に至るまで、全面的な支援体制の下で事業が実施されており、生産者も、これまでの取り組みに手応えを感じ、さらに生産規模を拡大していきたい意向である。加工・業務用野菜生産は、おのおのの地域の自然条件や営農形態、農地の状況、市場条件、担い手の有無などによって大きく異なることが予想され、全国どの地域でも一律に容易に取り組めるものではないことも事実である。

JAにしみのの取り組みは、機械化体系が確立された米麦大豆作を主とする水田地帯において、集落営農組織を活用した加工・業務用野菜の産地形成の貴重な事例であり、一定のロットと出荷時期が求められる加工・業務用野菜生産に、集団的、組織的に対応している事例として注目される。これらの取り組みが他の産地に波及することによって、地域コミュニティの維持・存続が可能となり、地域の営農活動がより一層安定化することに期待したい。

参考資料

(1)JAにしみの農業振興ビジョンー平成23年度~平成27年度ー

(2)西美濃農業協同組合「第14回 通常総代会資料」

(3)JAにしみの「じゃん:特集・栽培が広がる加工・業務用野菜」

謝辞

本報告書をとりまとめるに当たりご協力いただいたJA全農園芸総合対策部次長篠原稔氏 同卸売市場課課長酒井肇氏、JA全農岐阜園芸部直販事業課課長池戸千明氏、同調査役河合鋭典氏、JAにしみの指導販売部長加賀清孝氏、同営農企画課長水谷元成氏、同営農企画課係長富田一幸氏、同海津営農センター係長馬場善之氏、同営農アドバイサー水谷勇斗氏、農事組合法人代表理事杉野利廣氏に深甚より感謝申し上げたい。