〔特集〕野菜農業の6次産業化に向けた取り組み

〔特集〕野菜農業の6次産業化に向けた取り組み

JAにおける6次産業化の取り組み

~JA福岡市による「あまおう」の加工販売~

調査情報部 伊澤 昌栄/戸田 義久

【要約】

6次産業化は、国の施策で広く全国に普及し、個々の生産者を中心に活発な活動が行われている。生産者団体であるJAでは、JAグループとして、全国段階で支援は行われているものの、産地JAでは、系統市場出荷を販売事業の中核としていることから、6次産業化の取り組みは少ない。

このような中、JA福岡市では、特産の高級いちご「あまおう」を活用して、菓子業者向けのいちごパウダー製造に取り組むとともに、いちごパウダーの食品以外への活用として、女性会組織が参画したあまおう化粧品「ア・ラグジュアリー」を開発し、女性部や直売所などを通じて販売している。

JAは生産者団体であると同時に、農村女性による共同活動組織である。既存の系統市場出荷だけでなく、地域の人的資源である女性の意見を取り入れ、暖候期以降のいちごを使用した高付加価値化の商品を開発することにより、6次産業化による産地への利益誘導が図られ、系統市場出荷とともに地域が活性化するための所得向上に結び付いている。

1. はじめに

平成24年10月にJAグループが開催した「第26回JA全国大会」で、「持続可能な農業の実現」が取り上げられた。これは、専業農家を中心とした「担い手経営体」と、ベテラン農家や兼業農家などによる「多様な担い手」が、消費地への農畜産物安定供給を行うとともに、地域農業の活性化と所得向上を図っていく、というものである。

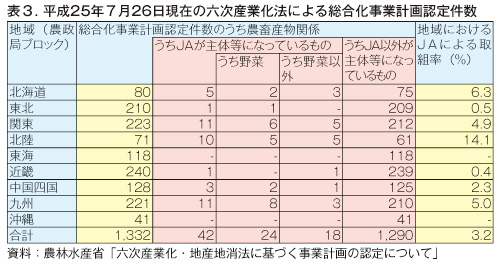

農業の6次産業化は、九州の中山間地にあるJAの地域おこし運動の理念が、始まりといわれている。地域農業振興を事業の柱としているJAは、地域全体を盛り上げるためには、自ら6次産業化に参画すべきであると認識しているが、各地における「六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画」(以下、総合化事業計画という。)は、個々の生産者等の取り組みが多く認定されており、JAが主体等となっている割合は低い。

本稿では、総合化事業計画で認定されたJAによる取り組みのうち、行政とJAによる懇談会で生まれた6次産業化の発想から、JA、2次産業事業者の連携により進められている、あまおうを使用した加工品製造および販売の取り組みを報告するとともに、JAが中心となった、地域における6次産業化について考察する。

2. JAグループ(全国段階)による6次産業化参画の役割認識と主な取り組み

JAグループは、個々の生産者による直売所の広がりや、消費者による「顔の見える農産物」に対する要望が高まったことなどから、昭和60年の第17回全国農協大会において、「地場販売」が初めて盛り込まれ、平成15年の第23回JA全国大会では、「地産地消運動を核とした地域の活性化」として、直売と農産物加工の連動を決議した。JAグループは、「協同組合の役割発揮による農業・農村等の活性化」として、JAによる6次産業化と地域活性化を行うことが必要であるとしている。また、JA全中が事務局を担当する「JA-IT研究会」では、「新しい営農関連事業を軸としたJAによる地域農業の再建」を目指し、JAによる6次産業化の取り組みなどの研究を行っている。さらに、平成24年の第26回JA全国大会で決議された「6次産業化促進案」の取り組みとして、農林中央金庫の子会社である農林水産協同投資株式会社が、平成25年4月から、農林水産業協同組合ファンド(農林中央金庫、JA共済連などが50億円を出資し、株式会社農林漁業成長産業化支援機構が50億円支援して設立。)の運営を開始した。

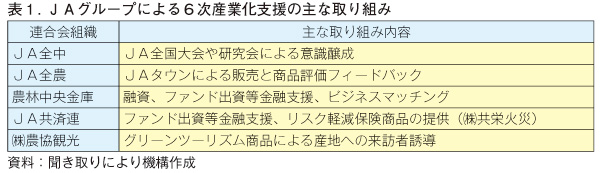

また、各JA全国連も表1のように、活発な6次産業化支援を行っている。

3. 産地JAと6次産業化

各JA全国連が6次産業化に対して、さまざまな支援を行っている中で、産地のJAでは、地産地消の流れを受けた農産物直売所の設置および運営は行われているが、6次産業化は、なかなか進んでいないのが現状である。野菜供給産地としてのJAという面から、この要因について考察する。

1)野菜供給と地域農業におけるJAの役割

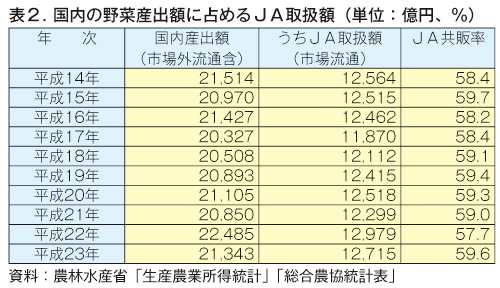

「農業協同組合法」(以下、「農協法」という。)により、JAは、地域内の生産者である組合員に対して、営農指導、野菜販売受託業務(いわゆる販売事業)を行うことが定められている。また、「野菜出荷安定法」(以下、「野菜法」という。)により、JAが受託した野菜を、野菜供給産地として、卸売市場などを経由して消費地に供給することが定められており、JAが市場出荷した野菜は、国産野菜産出額の約60%を占めている(表2)。

2)JAによる系統出荷と6次産業化の関係

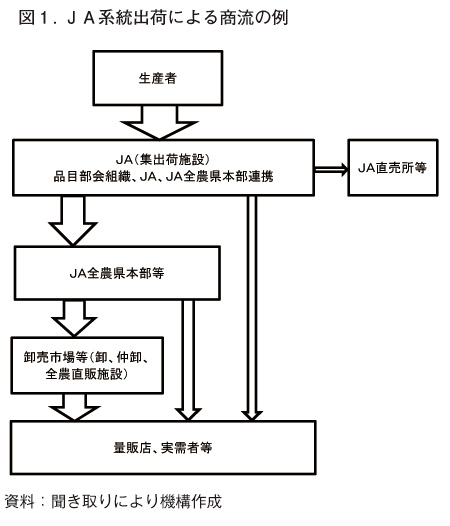

6次産業化が、産地のJAで進まない理由として、昭和37年から全国農協中央会が推進した「営農団地構想」(JAが作目ごとに集団的生産で大量出荷ができる産地を造成すること)により、地域の特性に合った市場系統出荷向け産地を育成したことが挙げられる。営農団地構想を基礎とした、JAによる営農指導および販売事業は、その後の野菜法による指定産地整備もあり、「量は力なり」を基本理念にした生産部会組織による卸売市場への系統出荷、共販事業を推進した。現在のJAによる販売事業は、他産地に対して優位性を確保した有利販売を目的に、農業改良普及センターと連携した品目の選定や、収量増加に向けた取り組みと行うとともに、出荷市場の選定などの販売戦略は、生産部会組織全体で行っている(図1)。販売事業における6次産業化向けの出荷については、市場出荷量の分散につながるため、販売事業の一環としては取り組みにくい状況であった。なお、地域内における、地産地消や農産物加工といった6次産業化に関連した取り組みは、女性会組織を所管する生活指導事業(生産者である組合員や地域における生活改善と向上を目的とした事業)が、利用加工指導として行ってきた。生産者手取り確保を目指す販売事業と、生活改善および向上を目指す生活指導事業は、全く異なる性格の事業であることから連携が進まず、産地を抱えるJAによる、販売加工につながる本格的な6次産業化の取り組みは少なかった。

3)JAによる6次産業化の主体数、取り組み内容および地域の分布

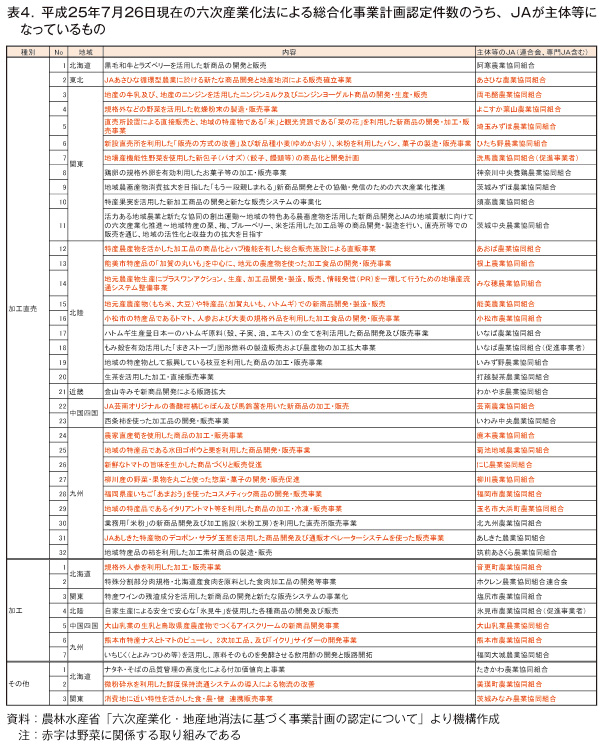

総合化事業計画の認定(うち農畜産物関係)は、平成25年7月26日現在で1,332件である。このうち、JAが主体等となるものは42件で、全体の3パーセント程度と少数である(表3)。JAが主体等となる計画認定件数のうち、野菜に関連するものは24件と、JAが主体等となる計画認定件数の57.1パーセントを占めている。

JAが主体等となる42件の取り組み内容(表4)は、加工直販が32件(全取り組みの76.2%)である。品目別では、野菜に関係するものが19件(加工直販の59.4%)で、加工直販による6次産業化の半数以上を占める。野菜における加工直販の取り組みは、地域内の特産野菜を活用し、直売所などを活用した販売を行っている。加工による6次産業化は7件(全取り組みの16.7%)で、品目別では、野菜に関係するものが3件(加工の42.9%)となっている。野菜における加工の取り組みは、加工直販同様、地域内の特産野菜の活用である。その他の6次産業化は3件(全取り組みの7.1%)で、品目別では、野菜に関係するものが2件(66.7%)となっている。野菜におけるその他の取り組みは、コールドチェーンの構築と、食を取り巻く関係業種と連携を図った提案販売である。

JAが主体等となる取り組みのうち、野菜に関係するものを地域別にみると、最も多いのが九州で8件(33.3%)、次に多いのが関東で6件(25.0%)であり、以下、北陸が5件(20.8%)、北海道、中国四国がそれぞれ2件(8.3%)、東北が1件(4.3%)となっている。6次産業化のうち、加工販売に取り組むJAの地域分布は、多くが消費地に隣接するか、交通網が整備されているために消費地への接続が容易な地域が多い。

4)JAによる6次産業化により期待される効果

JAによる6次産業化は、既に取り組まれている総合化事業計画を見ると、2つに大別できる。

① 2つに大別される6次産業化手法

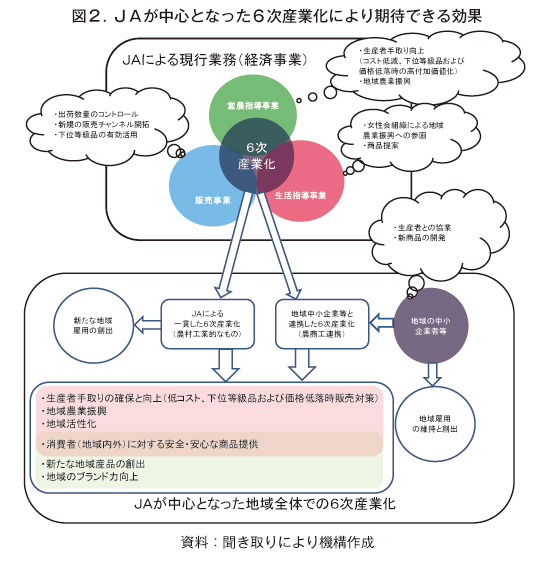

第1に、JAが野菜などの農畜産物を供給するだけでなく、加工から販売まで自己完結する6次産業化である。一般的な商流におけるJAの立場は、産地としての原料供給者であるが、自己完結型の6次産業化に取り組むことで、流通コストの削減と、2次および3次産業事業者が得る部分の利益をJAが確保できることから、確保した利益を生産者に還元することが可能となる。従来から、JAは、生活指導部署による農産物加工所利用指導を行っていることから、2次産業が担う加工品製造の知識と経験を有していることに加え、直販部署による農産物直売所の設置と運営を行っており、3次産業が担う販売の知識と経験も有していることなど、既存の設備を生かした6次産業化に取り組むことが可能である。自己完結型の6次産業化が軌道に乗った場合、農村工業などのJAによる新たな雇用が生まれることや、施設更新や拡充に際して、地域内の建設業者への発注など、地域への直接的な経済効果も期待できる。

第2に、JAが中心となり、地域内の2次および3次産業事業者と連携した6次産業化である。JAが単なる原料供給者としてではなく、商品開発から販売企画まで参画することにより、1次産業である生産者による着想を生かすことができ、野菜などの地域資源を有効活用した商品作りができる。2次および3次産業事業者との連携は、それぞれの産業で高い知識と経験を持った者による分業体制により6次産業化に取り組むことができるため、消費者満足度の高い商品提供が可能となる。また、1つの6次産業化事業を基に、新たな事業者との連携構築や、新たな事業発想が生まれるなど、さらなる6次産業化の発展が促されることも考えられる。このように、地域内の事業者が連携することで、利益を地域全体で共有することができるとともに、農業と異業種間の交流が盛んになるなど、地域全体の活性化につながる。

② JAにおける6次産業化のメリット

JAが中心となった6次産業化は、商流の川上にある、JAからの提案が基本となることから、野菜などの農畜産物は何を活用するか、規格はどうするか、原料買取価格はどうするか、といった使用原料の設定から始まるため、市場出荷で価格が安価に推移する規格、すなわち、下位等級品の活用が行いやすい。市場価格低落時における下位等級品の価格は、再生産価格を著しく下回ることが多く、指定野菜等の場合、価格安定事業の対象規格外であることが多く、価格差補給交付金交付の対象外となることから、市場出荷をした分赤字になるため、ほ場で収穫されずに廃棄されることが多い。6次産業化の取り組みは、このような市場流通において、価格が安価な下位等級品の有効活用につながることから、系統出荷の分荷先に6次産業化事業向けを組み入れることで、新たな生産者手取りを生み出すことができる。上中位等級品に比べて、下位等級品の発生比率は少ないことから、6次産業化が軌道に乗った際は、原料となる野菜などの増産を図ることが必要となる。6次産業化事業向けの野菜などについては、市場出荷者の対応が難しいことから、小規模生産者などで組織する6次産業化事業向け生産部会など、安定した供給組織を育成することが求められる。6次産業化事業向け生産部会等は、JAが主体となって生産法人化することにより、新規就農希望者の研修機関としての役割を担うことが可能なことから、地域農業振興における生産者の若返りに寄与することも考えられる。

③ 女性会組織を活用する強み

JAが中心となった6次産業化の取り組みについては、農産物加工の知識と経験を有する生活指導部署と女性会組織による、女性目線の商品企画力が強みになる。この理由として、商品の購買力および購買決定力は、男性よりも女性が強く、購買要素については、男性の求めるものと女性の求めるものが異なるため、女性目線の方が、訴求効果の高い商品企画をしやすいことが挙げられる。経済産業省の「消費者購買動向調査」によると、40代男性の商品へのこだわりポイント第1位が「低価格」に対し、同年代女性は「信頼できる」を選択している。また、消費者が食品を選ぶ際、「品質、利便性およびブランドイメージ」の「非価格要素」が、「価格要素」を上回っており、低価格に頼らない、消費者の購買行動を刺激できる商品企画は、実際に購買活動を行い、台所に立つ女性の目線が欠かせない。女性会組織は、ジャムや焼き肉のたれなど、農産物加工品販売を企画製造して農産物直売所などで販売しており、量販店の商品より若干高価だが、ヒット商品となっているものも多い。生活指導部署と女性会組織が6次産業化の取り組みに参画することは、高い訴求効果を持った商品を企画できることにより、高付加価値化された商品が生みだされ、生産者手取りが向上するとともに、地域農業振興への女性参画が進み、一層の地域活性化につながる(図2)。

4. JA福岡市による6次産業化の取り組み事例

六次産業化法による総合化事業計画でJAが主体等として認定を受けた中で、最も野菜に関する取り組みが多いのは九州となっている。ここでは、食品だけでなく、化粧品への加工も行っている、JA福岡市の取り組みについて紹介する。

1)JA福岡市について

JA福岡市は、福岡市内の19農協が昭和37年10月に合併し、福岡市農協として発足したことに始まり、昭和53年3月に早良農協と合併して、現在の事業区域(福岡市内全域)となった。組合員は3万4891人、うち正組合員は6,943人(組合員に占める正組合員の比率19.9%)で、市街化区域を多く含み、准組合員の多い都市型JAである。役職員は689人(役員34人、正職員455人、常雇・パート等200人)、うち営農指導員は35人(正職員に占める比率で7.7%)、生活指導員は2人(正職員に占める比率で0.4%)となっている。

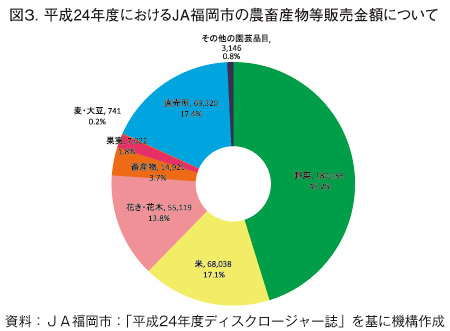

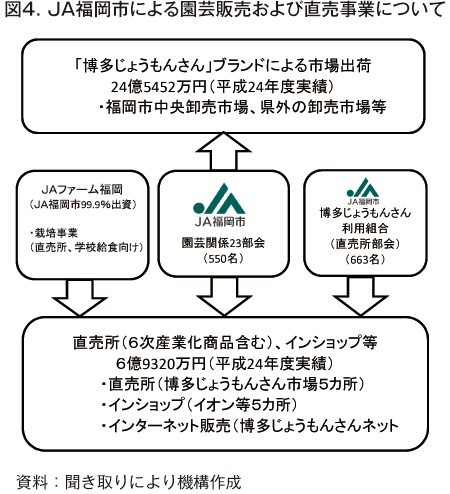

JA福岡市の平成24年度農畜産物等販売金額は39億8472万円で、このうち園芸品目(野菜、花き・花木、果実およびその他の園芸品目)は24億5452万円(販売金額全体の61.5%)、6次産業化商品を含む直売所は6億9320万円(販売金額全体の17.4%)となっており、園芸および直売(6次産業化を含む)主体の販売事業を行っている(図3)。平成25年度に策定した「総合三カ年計画」では、JA福岡市独自ブランドである「博多じょうもんさんブランド」での共同販売および直売所(「博多じょうもんさん市場」およびインショップ)の販売を強化することと、6次産業化商品の販売および新規開発にも取り組むことを計画している。これらの取り組みにより、総合三カ年計画の最終年度である平成27年度には、農畜産物等販売金額を2億円増の41.8億円(平成24年度実績は39.8億円で2億円の増)、うち6次産業化商品を含む直売所は25.2億円(平成24年度実績は6.9億円で1億円の増)が計画値として設定されている。なお、JA福岡市における園芸品目販売および直売については、園芸品目関連の生産者により組織された23部会による市場系統出荷と、直売所出荷者により組織された1部会により、生産および出荷が行われている。また、JA福岡市の子会社である株式会社JAファーム福岡(以下、「JAファーム」という。)による、学校給食向け出荷も行われている(図4)。

2)JA福岡市による6次産業化への醸成

JA福岡市は、政令指定都市に立地するJAとして、地域内が大消費地であったため、6次産業化へ取り組みの基本となる地産地消に関しては、他の産地JAと比較して、取り組みやすかった。

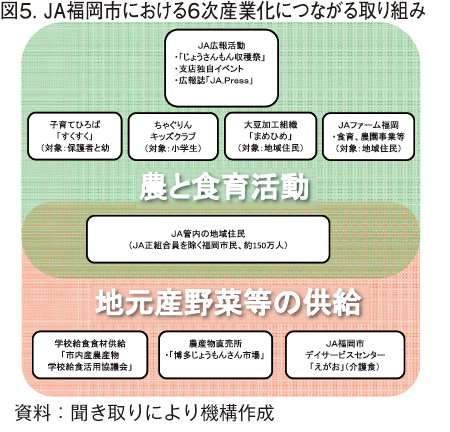

JA福岡市では、広報活動等による地域住民に対する農業への理解醸成を行うとともに、JAファームによる食育等の取り組みなどにより、農と食育に関する活動が行われてきた。また、直売所での地元産野菜等の販売はもちろん、JA福岡市が、福岡市農林水産局、福岡市教育委員会、福岡市学校給食公社、JA福岡市東部と組織する「市内産農産物学校給食活用協議会」による給食用野菜等の供給や、JA直営デイケアセンター「えがお」で介護食に活用するなど、地元産の野菜等を消費する機会を高める、地産地消の取り組みが行われてきた。

女性による地産地消振興という点では、小学校の総合学習や公民館におけるみそづくり指導を行うことを目的に、女性部(いわゆる女性会)部員などにより、大豆加工指導を行う「まめひめ」を組織し、みそだけでなく、地元産野菜の消費啓発といった食育などに取り組んでいる。また、生活指導部署である食農生活課による子育て支援プログラム「すくすく」における、保護者と幼児を対象とした食育など、活発な取り組みが行われている(図5)。

3)JA福岡市による6次産業化の事例

JA福岡市は、地産地消の取り組みを活発に行う中、六次産業化法に基づく総合化事業計画の平成23年度第2回認定を受けた。認定の内容は、特産の「あまおう」を活用した化粧品の開発および販売事業を行うことにより、博多じょうもんさんブランドを高め、高付加価値販売により、生産者手取りを増やす、というものである。

なお、JA福岡市は、あまおうを活用した化粧品等の6次産業化などにより、農業所得増大が図られたことが評価され、平成23年度特別優良組合としてJA全中から表彰されている。

①6次産業化の素材となった「あまおうについて」

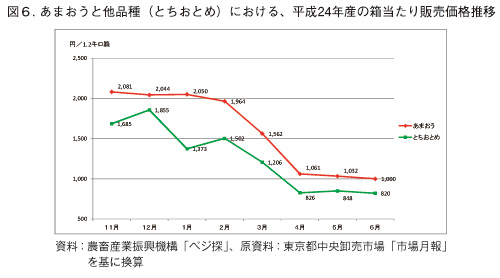

あまおうは、「あ・赤い、ま・丸い、お・大きい、う・うまい」の頭文字から命名され、平成14年から福岡県で生産および出荷されている大玉のいちごである。あまおうは、福岡県独自のブランドいちごとする戦略から、県外生産者による栽培および販売は許諾していない。平成24年産(平成23年11月-24年6月)における、あまおうの東京都中央卸売市場における1.2キログラム箱当たり平均価格は、1,000-2,081円(300グラムパック1箱当たりでは、250-520円)で推移しており、他品種(代表的なものとして、とちおとめを例にする。)と比較して、シーズンを通して180-677円高くなっている(図6)。あまおうは、他品種と異なりクリスマスやバレンタインといったイベントに左右されず、暖候期になる3月までは高値で安定して、暖候期以降も他品種より高い平均販売価格となっており、市場や消費者にも高級いちごとして浸透している。

あまおうは、福岡県とJA等が出資する「福岡農産物通商株式会社」を通じて、香港、台湾、タイ、シンガポールおよびロシアに輸出されている。独立行政法人日本貿易振興機構の「2012年度主要国・地域における流通構造調査(イチゴ編)」によると、シンガポールでは、贈答用などの需要もあるとのことで、日系量販店では、1パック(大粒8玉入り)が25.90シンガポール・ドル(1,943円)で販売されており、併売されている韓国産いちごの6.90-12.90シンガポール・ドル(518-968円)と比較しても、あまおうは、海外において、高級いちごとして消費者に浸透している。

②あまおうの加工用出荷と6次産業化に活用した背景について

(ア)JA福岡市によるあまおう栽培および出荷

平成24年度における、JA福岡市のあまおう(写真1)出荷量は420トン、販売金額は4億78万円となっており、主な出荷先は、福岡市場、京都市場などである。あまおうの栽培および出荷を行ういちご部会は、平成25年9月末現在、JA福岡市の野菜部会組織(16部会、369名)で、春菊部会(49名)に次ぐ43名の生産者が所属しており、作付面積は、10ヘクタールとなっている。JA福岡市のあまおう栽培は、9月中下旬の定植作業に始まり、11月中旬~翌5月下旬まで出荷が続く。あまおうは大粒のいちご品種であり、出荷品のうち、市場出荷向けのAおよびB品の発生率は90パーセント以上と、正品率が高い。加工・業務用出荷については、12月のクリスマスケーキ用として、AM品が出荷され、暖候期以降は、アルコール飲料用原料としての酒造メーカー向けと、ジャム等加工品原料用としての株式会社ふくれん(JA全農ふくれんの子会社。以下、「ふくれん」という。)向け出荷がある。これらの出荷については、通いコンテナによるバラ詰め出荷であり、両出荷については、JA全農ふくれん経由の系統出荷扱いとなっている。

(イ)6次産業化のきっかけとなった「あまおうチロリアン」原料としてのパウダー製造

福岡市による「食と農の懇談会」(事務局:福岡市農林水産局。以下、「懇談会」という。)は、行政とJAで、福岡市の農業に関する諸課題について、意見を交換する場として機能しており、原則として年1回開催されている。平成21年度の懇談会にて、JAから行政に、地元産の野菜等を用いた、6次産業化商品開発について提案を行った。JA福岡市は、懇談会における6次産業化案を基に検討を行い、指導部により、あまおうを用いた6次産業化商品の事業化を行うこととなった。このとき、福岡市内の菓子製造業者である株式会社千鳥RUBY>

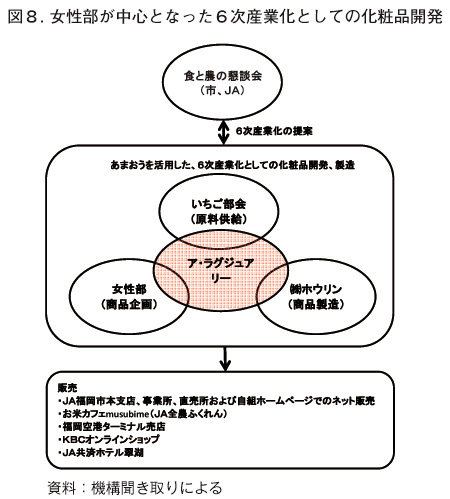

③博多じょうもんさん化粧品「ア・ラグジュアリー」

JA福岡市は、千鳥饅頭向けパウダーの製造および出荷を行う中で、農商工連携への参画だけでなく、パウダーを活用し、あまおうによる6次産業化商品の開発を、自らが行うことを模索した。6次産業化を行うに当たり、女性部事務局である食農生活課は、いちごのビタミンC、ポリフェノール、カリウムなどの美肌効果の高い要素がいちごに含まれていることに着目し、化粧品加工を提案した。6次産業化において、菓子や飲料などの加工品は多くみられるが、化粧品加工は、全国的にも例が少なく、ユニークな発想であったことから、JA福岡市は、あまおうの化粧品加工による6次産業化に取り組んだ。

(ア)化粧品加工と女性部の関わり

化粧品加工に当たっては、JA福岡市の前専務理事の紹介で、OEM(相手先ブランド名による製造)化粧品で高いノウハウを持ち、自然派化粧品の製造に定評のある株式会社ホウリン(本社:福岡県朝倉郡筑前町。以下、「ホウリン」という。)に依頼した。ホウリンでは、JA福岡市が原料として供給するパウダーから、あまおうの鮮度を生かしたエキスの抽出を行うことにより、あまおうの美肌効果を最大限に引き出すことに注力し、商品開発を行った。JA福岡市が企画し、ホウリンが化粧品を製造する、地域ぐるみの6次産業化製品の開発が行われる中、女性部は、女性部役員で構成される「女性部協議会」のメンバーが中心となり、試作品の色、香り、使用感などの官能試験を行った。また、商品のネーミング、ボトルデザインおよびポスター制作と、商品化に至るまでの全ての工程で、使用する立場の視点に立って主体的に活動を行い、平成23年10月21日に、「ア・ラグジュアリー(あまおうの贅沢)」(写真2)として発売に至った。なお、民間の分析機関へあまおうエキス分析を依頼したところ、あまおうエキスは、コラーゲン産生促進効果(肌のシワやたるみ等の症状の改善および予防)に優れていることが判明したことから、今後の新商品開発にも期待ができるとのことである。

(イ)ア・ラグジュアリーの販売と課題

女性部では、化粧品の開発および販売に当たり、女性の必需品である化粧品を、安全・安心で確かな品質のものを提供することで、女性の健康的な暮らしに貢献することを目標としている。肌への負担を考慮し、旧指定成分(1980年に旧厚生省が作成した「ごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分」としてリスト化された102成分)、合成色素、香料等を使用せず、地元産のあまおうを使用しているため、安全・安心で、食べ物と同様に生産者の顔が見える化粧品として、メディア等での宣伝広告(写真3)や、各種イベントでの普及活動を行っている。店舗等での販売については、JA福岡市本支店、事業所、直売所、インターネット販売はもちろん、JAによる直売以外では、JA全農ふくれんのアンテナショップである「お米カフェmusubime」や、福岡空港ターミナル売店、KBC(九州朝日放送)オンラインショップで販売を行っている。また、福岡県外では、JA共済連が運営する「ホテル翠湖」でも取り扱っており(図8)、化粧品利用者からは、「べたつかなく、しっとり潤う」「肌に優しく、使い心地が良い」「肌のきめが整い、肌がきれいと言われた」といった反響が多く、リピーターも増加している。女性部では、化粧品販売を組織活動の一環とすることにより、JA運動の根幹である「協同の輪」を広げ、女性部およびJAの活性化を図り、これらの組織が中心となって、地域の活性化を促している。

化粧品販売の課題としては、JA等での販売は順調に行われているものの、より一層の普及を図るに当たり、宣伝広告等、的確な周知方法が実践しきれていない点が挙げられる。農産物等、口にするものにおけるJAのブランド力は高いが、JA福岡市として初めての6次産業化であり、化粧品のような、今まで独自に取り組んでこなかった商品については、消費者への訴求力が不足していること、また、組合員外への商品マーケティングの経験が浅いことから、イベント等での普及活動の強化や、各種媒体の活用など、商品のPRを行うとともに、マーケティング能力の向上を図り、継続的な取り組みにしたいとのことである。

5. おわりに

総合化認定計画では、「売上高が5年間で5パーセント増」「所得が黒字になること」といった経営の改善が求められている。生産者全体の共同利用施設であるJAが、総合化認定計画の事業実施主体として、計画達成に向けた設備投資を行うため、対象品目の生産者は、施設利用料などの少ない出費で利益を享受できる。JAとしても、生産者が潤うことにより、金融共済など、他のJA事業への波及効果が期待できる。JAが収益を高めることにより、地域協同組合としての安定した事業運営はもちろん、出資配当金として組合員に還元されることなどから、結果として、地域である農村全体が受益者となることができる。また、JAと事業連携する、地域内の2次および3次産業事業者についても、新たな事業収益を確保することができる。JAが中心となった取り組みは、地域の活性化に向けた6次産業化のための有望な方法であろう。

JAは生産者団体であると同時に、昭和22年から始まった農協女性部活動により、農村女性の協同組織としての性格を持っている。6次産業化の基礎には地産地消があり、地産地消をいち早く実践していたのは、農村女性である。地域およびJAの農産加工品を生み出してきたきっかけも女性会活動であり、本稿の取り組みにも、女性会による影響は大きなものがあった。6次産業化で事業を軌道に乗せるためには、JAを中心とした、地域全体としての取り組みはもちろん、女性による参画が欠かせないものと考えられる。

系統市場出荷を事業中核とするJAと6次産業化は、下位等級品や価格低落時の青果物を市場出荷から分離し、6次産業化で高付加価値化を図ることにより、産地利益の両輪と成り得よう。

本稿のようなJAによる6次産業化の取り組みが、活発に行われることにより、農業、農村地域の活性化と、国産野菜等の消費拡大につながること、また、地域農業振興への女性参画が促進されることを期待したい。

最後に、今回の調査に協力いただいた、JA福岡市および福岡市農林水産局に感謝申し上げる。

参考文献

全国農業協同組合中央会:JA読本

独立行政法人日本貿易振興機構:2012年度主要国・地域における流通構造調査「イチゴ編」

福岡市農業協同組合:平成24年度ディスクロージャー誌