〔特集〕野菜農業の6次産業化に向けた取り組み

〔特集〕野菜農業の6次産業化に向けた取り組み

6次産業化推進のための効果的な

6次産業化サポートセンターの活用と運営

一般社団法人 埼玉県中小企業診断協会

副会長 千葉 亮

1. 法律に基づく6次産業化

6次産業化には、一般的な意味で言う農業の付加価値の高度化をさす場合と、六次産業化法(通称)※」に基づく場合がある。本稿では、六次産業化法に基づく「6次産業化」について、議論させていただく。農林水産省では、雇用と所得を確保し、若者や子供も集落に定住できる社会を構築するため、農林漁業生産と加工・販売の一体化や、地域資源を活用した新たな産業の創出を促進するなど、農山漁村の6次産業化を推進している。

一般社団法人埼玉県中小企業診断協会では、平成24年7月から3月まで、埼玉県内における6次産業化サポートセンター業務を農林水産省関東農政局からの委託を受けて遂行した。その後、平成25年4月から11月末までも事業を遂行している。

※「六次産業化法」の正式名称は「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」。法律では漢数字の「六」と表記する。

2. 埼玉6次産業化サポートセンター業務の概要

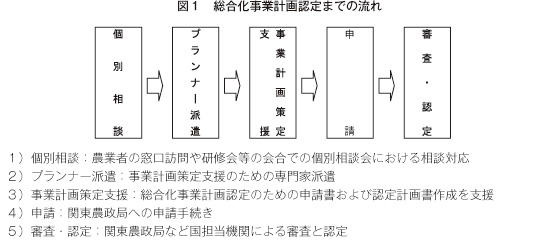

6次産業化サポートセンターでは、6次産業化総合化事業計画認定までの下記の流れ(図1)を総合的にサポートしている。6次産業化を進めようとする農業者が国の制度を活用するためには、総合化計画(6次産業化のための事業計画)を策定・申請し、認定される必要がある。

埼玉6次産業化サポートセンターでは、個別相談会の開催と農業者等への6次産業化の周知のための研修会(シンポジウム)(以下、「研修会」という。)と専門家派遣による事業計画策定支援、認定農業者等に対するフォローアップを行うとともに、農業者と加工業者等とのマッチングの機会である交流会も開催している。

① 研修会の開催

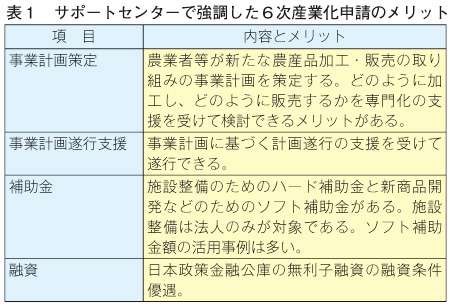

埼玉6次産業化サポートセンターでは、農林漁業者が在住する地域で研修会を開催している。内容としては、6次産業化についての説明、特にメリット(表1)の説明を強調している。また、事業計画策定の手順およびその効用についての説明や、サポートセンター業務の説明などを行っている。さらに、農業者別の個別相談会を開いて、生産者の悩みに対して個別に回答し、6次産業化の実現可能性が高い場合は、事業計画策定支援に進む。

狭山茶の産地における研修会では、お茶加工品についての講演を行い、お茶加工品についての可能性に注目が集まった。これまでの研修会では、売れる商品づくりをテーマにした内容が好評だったように感じる。

②6次産業化プランナーの派遣と選定

6次産業化申請書及び事業計画書策定支援については、専門家である6次産業化プランナーを農業者等へ派遣して支援している。農業者へのプランナー派遣において、事業計画策定については、売れる農産加工品づくりの作成指導が「かなめ」となっている。農業者は自社の作る農産品に対して、自信と誇りを持っている場合が多く、その加工品についても同様である。しかし、農産加工品を必要とする消費者に、必要な場所、価格、手法で供給し、商品を周知させる必要がある。売れる農産加工品づくりについて、農業者に気づいてもらった上で、支援するプランナー派遣を心掛けている。また、プランナーには、農業者の必要とする加工知識および衛生知識による支援も行っている。

また、プランナーの役目として、先の研修会などにおける講師の役割もある。

③事業計画策定の支援

農業者が策定する総合化事業計画の策定を支援する。総合化事業化計画の認定に当たっては、試作品段階の新たな農産加工品の加工、販売が必要となる。先に示した、売れる農産品づくりのための計画づくりおよび認定申請書づくりを支援し、認定の支援をしている。特に、売れる確率を上げ、売れる商品になるようにサポートセンターとして注力している。例えば、ごぼう茶の販売事例では、テストマーケティングの実施を新たに追加するなど、売れる商品づくりの支援を行っている。

④フォローアップ

総合化事業計画認定農家に対して、認定計画の遂行を支援する。例えば、新たな加工技術の導入などの技術支援や補助金の申請支援などである。また、新製品作成に当たっては、パッケージづくりやネーミングなどの実務支援も行っている。

認定農業者の多くが、補助金申請を活用して事業をグレードアップしており、パッケージの作成はもちろん、新製品として開発するヨーグルトの技術指導なども行っている。

⑤交流会の開催

埼玉6次産業化サポートセンターでは、生産者と加工、流通業者とのマッチングの場として交流会を設けている。認定農業者や、これから申請をする農業者による加工品の展示と、加工、販売業者の展示と講演によりマッチングを行っている。パスタ加工業者からの提案など、具体的な成果も生まれている。

3.6次産業化サポートセンターのコンサルティング機能

(1)6次産業化関連の埼玉県内農業の現状

①巨大な消費マーケットと食品工業の存在

埼玉県および東京都など首都圏の巨大マーケットが存在することが、埼玉県農業の大きな強みである。さらに、食品製造業が存在する大きな特徴がある。

②競争力ある農産物

埼玉県には荒川と利根川など大きな河川が存在する上、全国でも有数の晴天率を誇っており、多様な農産物が生産されている。特に、ねぎやごぼう、ほうれんそう、さといもなどの生産量が多い。また、梨やブルーベリーなどの果樹も栽培されている。

③法人化する農家の増加

県内において、組合や株式会社などの形態の法人化をしている経営体は、農林水産省による2010年農業センサスによると412経営体と、法人化する農家数は年々増えている。

④地域の核となる農家

6次産業化総合化計画の認定に当たっては、認定者が地域の農業の中核となることが期待されている。高齢化などの理由で、耕作の担い手がいない農地が埼玉県内でも増加している。こうした地域において、耕作面積の拡大の意欲がある農家への耕地が集積している例が見られ、埼玉県内では、耕作面積が100ヘクタール以上の経営体は5経営体となっている。

こうした内容を見る限り、地域の核となる農業者が6次産業化の認定を受けているともいえる。また、経営者の年齢が若く、40代、30代の経営者または後継者の居る農家が多いことも特徴である。

⑤本業を活かした企業などによる新規参入

平成21年改正農地法によって、企業の農業参入への各種規制が撤廃されたことにより、企業の農業参入が増加している。若い農家、地域中核農家とは別に、本業を持つ株式会社からの農業参入が増えている。

今まで相談を受けた例としては、農地管理をしている不動産業者、旅館業者が観光農業の導入、土産物店の原料調達や重機オペレート会社の農業参入などの事例がある。参入メリットと業種の区分を整理すると、農地や農家との慣例性を強化するメリットの大きい不動産業、飲食業、旅館業などでの農業進出が今後増加するものと予想する。

(2)必要とされるコンサルティング機能

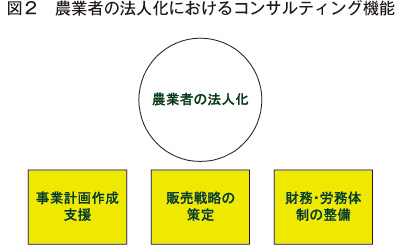

これまで従事した埼玉6次産業サポートセンター業務の経験から、「①法人なり(個人事業者が、有限会社や株式会社等の法人になり替わること)に対する販売支援」と「②中小企業の農業参入支援」の2つの切り口が、コンサルティング機能(図2)として必要と考える。

① 法人化に対する販売支援

農業者の多くは、農協を通じた系統出荷が主な出荷方法である。一部地域の直販施設で出荷している場合もあろうが、企業化した場合、売れる農作物、加工品づくりが重要となる。そこで、何を、どこで、どのように販売するか、顧客を先に考えるマーケットインに基づく農業生産が求められる。

また、農業者の法人化で事業計画の策定を支援し、将来の発展の道筋をつけることが必要である。さらに、農業規模が大きくなるにつけ、財務管理や労務管理の支援が必要になる。こうした時期の見極めや必要性の指摘も、重要なコンサルティング機能と考える。

埼玉県では、県による法人なり向けの専門家派遣事業があり、派遣される専門家の1つである中小企業診断士は、事業計画作成およびマーケティング支援の分野を担うことが期待されている。

②中小企業の農業参入支援

本業との相乗効果が期待できる事業分野の企業には、農業参入への期待が大きい。

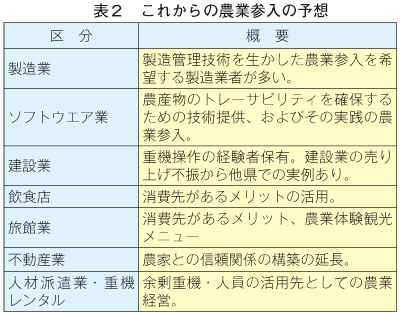

なお、これからの農業参入が予測される業種は、表2のとおりである。

③地域づくり支援

町ぐるみで、農産物の栽培振興と特産品づくりを推進している事例がある。市町村などで新たな農産物を作ったり、地場の農産物を特産品化したりする支援を、農業者および行政が望んでいる。商工業者と連携したお菓子、料理、食品づくりを進めることによって、多くの商品に農産物が利用されることが重要である。