調査報告(野菜情報 2013年10月号)

調査報告(野菜情報 2013年10月号)

栃木県における四季成り性いちご

「なつおとめ」を活用した6次産業化について

~フードバレーとちぎの推進といちごの里の取り組み~

調査情報部 伊澤 昌栄 戸田 義久

【要約】

栃木県は、いちごを核として、市場出荷を中心とした首都圏農業を確立し、成果を挙げた。また、全国的な食の外部化などの流れにより、外食、中食産業を中心とした加工・業務用需要が増加したことから、平成17年以降、マーケット・イン産地育成事業により、加工・業務用野菜産地の育成を行ってきた。さらに、平成23年からは、市場出荷だけでなく、農業を起点としたフードバレーとちぎの推進を行っている。フードバレーとちぎでは、異業種間の連携促進や金融支援などを行っており、これらの支援により、個々の生産者を中心として、6次産業化による高付加価値農業に取り組んでいる。

栃木県小山市でいちご観光農園を軸に、農産物加工からレストランまで行っている農業生産法人の有限会社いちごの里湯本農場(以下、「いちごの里」という。)は、自ら6次産業化に取り組むとともに、地域内の生産者による6次産業化商品企画の助言を行い、地域ぐるみの6次産業化に取り組んでいる。また、近隣の観光農園とコラボレーションを行い、来園者を他の6次産業化事業者へ誘導するなど、地域の観光農業活性化に取り組んでいる。平成24年からは、栃木県が育成した夏秋どりいちご「なつおとめ」を導入し、自社栽培のいちごを使用したいちご加工品の提供を年間を通して行い、消費者から高い評価を得ている。

いちごの里のような6次産業化事業者の取り組みは、地域における6次産業化の良き推進者としての役割はもちろん、消費者の口コミによりなつおとめのような新品種の知名度を上げることも期待される。

1. はじめに

いちごは、生食や加工食品など、その用途は多岐にわたる。生食需要が高くなるのは主に冬季であるが、ケーキなどの加工食品向けは周年で需要があり、栃木県や福岡県などの主産県を中心に、安定した農家手取りの得られる品目として作付が推進されている。

しかし、主産県の出荷期間は11~翌6月であり、夏期は北海道や青森県などの冷涼な産地に移行するが、これら産地では、加工食品向けの全ての需要を賄うことができない。このため、不足分のいちごは、米国などから輸入される。

このような中、北海道や東北の産地は、夏秋いちごの普及に努め、作付面積拡大に取り組んでいるところであるが、夏秋いちごの栽培が行われていなかった栃木県においても、夏秋いちご品種の育成と普及を通じ、夏期のいちご産地形成に取り組んでいる。

農業の収益性を高める「6次産業化」は、平成23年に「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」(六次産業化法)が施行されたことにより、本格的な推進が始まり、全国各地でさまざまな取り組みが行われている。栃木県においては平成22年、「食」をテーマに地域経済が成長・発展することを目指して、県内の産学官と金融機関により「フードバレーとちぎ推進協議会」が組織された。平成23年には、農業の6次産業化を収益向上の方策として「農業を起点としたフードバレーとちぎの推進」を5ヵ年の栃木県農業振興計画に位置付け、いちごの活用など、農業を中心とした、関連産業の高付加価値化に取り組んでいる。

本稿では、栃木県小山市にあるいちごの里を事例として、栃木県が独自に開発した夏秋どりいちごを、栽培と自社商品加工に取り入れた、平坦地におけるいちごの周年栽培から農産物加工まで一貫した取り組みを報告するとともに、地域における6次産業化について考察する。

2.栃木県の農業と6次産業化の推進

1)栃木県の農業生産

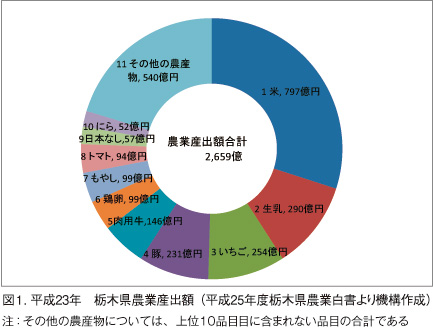

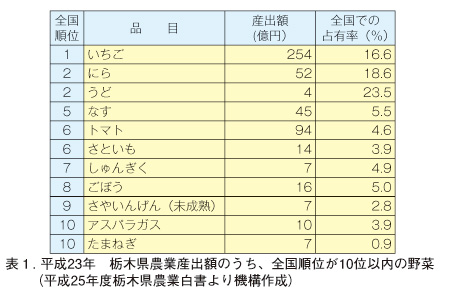

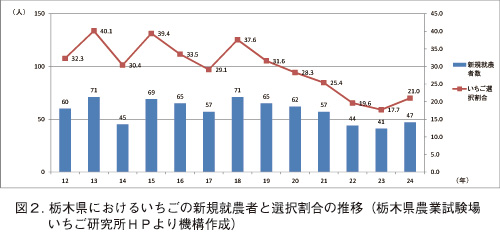

栃木県は関東地方北部に位置し、人口は198万7369人(平成25年6月1日現在)、面積は6,408.28平方キロメートル(64万828ヘクタール)、そのうち耕地面積は1,259.7平方キロメートル(12万5,970ヘクタール)で、県域に占める耕地率は19.7パーセントとなっている(農林水産省「平成24年度作物統計」)。県内では、地形の高低差を生かした多様な農業が展開されており、平成23年の農業産出額は2659億円と全国第10位の農業県である。主な農産物は、米、生乳、いちごなどが挙げられ(図1)、地理的には、東京から比較的近距離にあることから、県内で生産された農産物の多くは東京を中心とした首都圏へ出荷されている。このうち、いちごは産出額が254億円で全国第1位の産地であり(表1)、平成23年の栽培面積は632ヘクタール、生産量は2万9300トンと、産出額だけでなく、栽培面積と収穫量も全国第1位の産地である。いちごは、栃木県の重点品目(いちご+野菜重点5品目〈トマト、にら、ねぎ、なす、きゅうり〉)に指定されており、栃木県の高い栽培管理技術や全生産者によるGAPの励行、きめ細かい経営指標の整備およびJA部会組織などの受け入れ体制の整備により、栃木県産いちごは、全国的にブランド力を有し、安定かつ高収入な品目となっている。農家子弟だけでなく、非農家からの新規就農者も、いちごへの参入志向は強い(図2)。

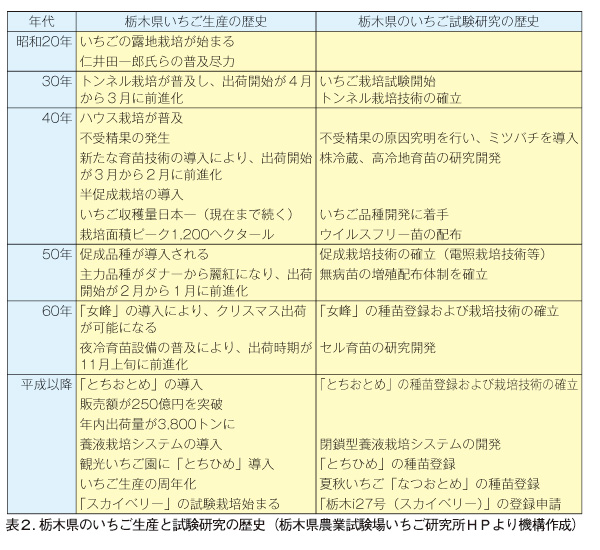

なお、栃木県におけるいちごの生産および研究の歴史については表2の通りである。

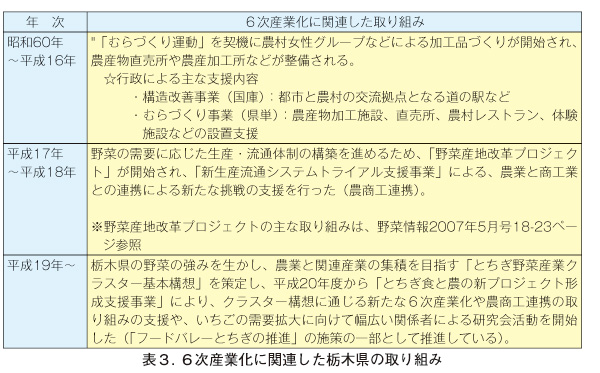

2)6次産業化としての「フードバレーとちぎ」

栃木県は、市場出荷を中心とした「首都圏農業」の確立に取り組み、一定の市場占有率を確保するなどの成果を挙げてきた。また、食の外部化の進展により、外食や中食産業を中心とした加工・業務用需要が増加したことを受け、これらに対応した産地体制の整備を進めるべく、平成17年から「マーケット・イン産地育成事業」として、実需者の要望に対応できる産地育成の推進に取り組んできた(表3、図3)。

その後、平成23年からは、首都圏農業の考え方を基盤にして、将来への発展可能性を追求した農業を確立するため、「とちぎ農業成長プラン」を策定した。とちぎ農業成長プランでは、農業を起点としたフードバレーとちぎ推進の一環として、農業の6次産業化による高付加価値化を図り、農業生産から先の流通、製造および販売までの利益を囲い込むことによる農家所得の向上と、地域農業の活性化を目指した。

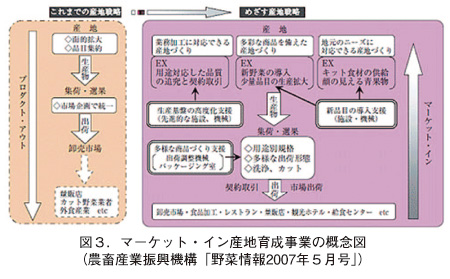

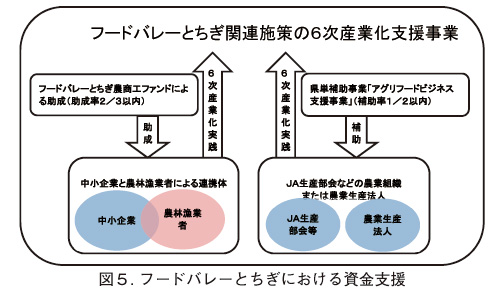

フードバレーとちぎの活動は、「食をテーマに地域経済が成長、発展し、活力ある地域をつくる」を目標に、栃木県、JA、経済団体、企業、金融機関および大学が参画した「フードバレーとちぎ推進協議会」を中心に、県域全体を対象とした、異業種間の交流促進や、セミナー開催による6次産業化事業支援を行うものである。各地域では、農業振興事務所(農業改良普及機関)が中心となり、農商工業者と市町など地方自治体の連携や情報交換等を目的とした「高付加価値化推進会議」(以下、「推進会議」という。)を組織し、6次産業化支援を行っている。推進会議では、他産地の先進事例に関する講演会の開催や、2次、3次産業関係者による生産者ほ場見学会、商品販路拡大に向けた現地指導会などを通して、農業への理解醸成を図りながら、6次産業化のサポートを行っている。フードバレーとちぎの取り組みは、生産者による生産から加工販売までの一貫した自己完結型の6次産業化と、中小企業と生産者の連携体による異業種協業での農産物加工品の製造、販売といった6次産業化がある。6次産業化事業者自らが販売まで手掛けることはもちろん、農産物直売所や、アンテナショップでの販売も行っている(図4)。

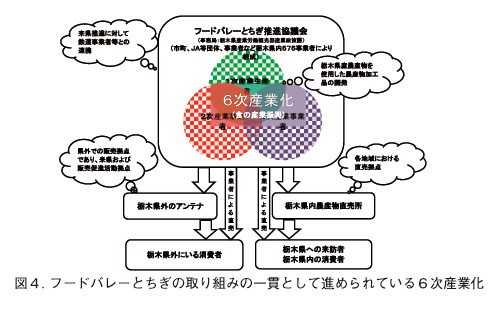

資金支援としては、フードバレーとちぎ農商工ファンド(栃木県が1億円、栃木県内の金融機関が4億円の無利子貸付によって設立されたファンド。以下、「ファンド」という。)による助成(助成期間は1年、助成率は2/3以内で、栃木県内の中小企業と生産者〈農林漁業者〉の連携体が対象)と、県単補助事業である「アグリフードビジネス支援事業」(補助率は1/2以内で、JA生産部会などの農業生産組織または農業生産法人が対象。以下、「支援事業」という。)による支援などが行われている(図5)。ファンドは、新商品の開発支援、6次産業化事業の創業、販路開拓および技術高度化に向けた研究、開発事業を助成対象事業としており、ファンドにより助成を受けた事業は、2次産業である食品企業を中心とした事業者によるねぎペーストなど、農産物加工の新商品開発などで、平成25年8月末までに41事業が採択されている。また、支援事業は、6次産業化の企画設計、研究開発および販路開拓を補助対象事業としており、支援事業に採択された事業は、農業生産法人による規格外トマトの有効活用によるドレッシング商品の開発などで、平成25年8月末までに17事業が採択されている。ファンドの短期目標は、助成期間終了後3年以内の事業化率が30パーセント以上になること、支援事業の目標は、既存の売り上げが5年後に10パーセント以上向上すること、または、6次産業化の売り上げが5年後に200万円以上になることとなっている。明確な利益目標を持ったファンドおよび支援事業により、6次産業化事業の取り組みが後押しされることはもちろん、県内の1次産業、2次産業および3次産業の各事業者が連携を図る機会が生まれており、地域全体の所得向上につながっている。

3. 「いちごの里」(小山市)の取り組み

フードバレーとちぎの推進による6次産業化が行われる中、いちごの里は、なつおとめを活用した加工品販売等を手掛けることにより、念願であった自社産いちご加工品の周年販売を達成するとともに、地域の中心として、他の6次産業化事業者のけん引役となって、点としての6次産業化を、面としての6次産業化に発展する役割を担っている。

1)小山市におけるいちごの生産状況について

いちごの里が位置する小山市のいちご生産は、平成25年産(平成24年11月~平成25年6月の出荷期間)で栽培面積が32.4ヘクタール、生産量は1,384トン(栽培面積、生産量ともJA扱い)となっている。いちごの主な出荷先は、大田市場をはじめとした京浜地区や、宇都宮市場などの栃木県内である。

2)いちごの里について

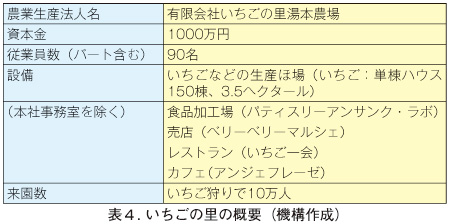

小山市の西部地区にあるいちごの里(写真1、2)は、日光市などで日光カステラ本舗などの団体向け観光物産店などを手掛ける有限会社昇友物産(以下、「昇友物産」という。)(本社:小山市)傘下の農業生産法人(資本金1000万円、パートなどを含む従業員90人)であり、観光農園を中心に、レストラン、喫茶、菓子などの加工食品の製造直売を行っている(表4)。いちごの里は、小山市街地で東京方面への幹線道路である国道4号線と交差して、北関東を横断する国道50号線からの接続が容易であることから、栃木県内のほか、群馬県や茨城県からの来園者が多い。また、近隣には東北自動車道佐野藤岡インターチェンジもあることから、遠方からの来園も期待できる立地である(図6)。

いちごの里は、農業経営を志した昇友物産が、栃木県の代表的な果実的野菜であるいちごをアイテムとして活用し、団体向け観光物産店で培ったサービスやノウハウを生かせる経営形態として、単棟ハウス15棟程度の観光農園を開設したことに始まった。当初は団体のみを対象としたいちご狩り観光農園であったが、いちご狩り体験をした団体客からの口コミにより、個人で農園利用を要望する声が高まったことから商機があると判断し、単棟ハウス150棟(3.5ヘクタール)まで面積拡大を行った。その後は、収穫されずハウス内で過熟になってしまういちごの有効活用策として、ケーキなどの食品加工に乗り出すとともに、ケーキなどの購入を目的に来園した消費者向けの農家レストランを開設することにより、自己完結型の6次産業化を展開している。ケーキなどのいちご加工品は自社店舗での販売を原則としているが、とちおとめの収穫シーズンには近隣量販店からの発注を受けて、数量限定でいちご加工品を出荷することもある。

いちごの里で使用する肥料やハウスビニールなどの農業資材については、小山市を管内とするJAおやまをはじめとして、近隣の肥料店や農業資材店など、地域内で購入している。また、いちごの里に対しての栽培指導は、下都賀農業振興事務所経営普及部いちご園芸課(下都賀地区内におけるいちごなどの生産振興、農業技術の普及指導などを所管する。)が担当しており、資材などの使用指導は、JAおやまの営農相談員(営農指導員とは異なり、市場出荷を行わない自家消費農家などへの営農指導を行う職員)などが行っている。

いちごの里の6次産業化に対する考え方は、「1次産業×2次産業×3次産業=6次産業化」であり、どの産業部分が自社から欠けてもいけない、特にいちごという果実的野菜の自社栽培を行わなければ「0×2次産業×3次産業=0」となり、自らの6次産業化は達成できないと考えている。また、いちごの里が6次産業化を行う上で、商品であるいちごに対しての愛着や誇りを持って生産や加工に取り組むことはもちろん、来園者である消費者を第一に考えたサービスを、役職員全員で徹底しており、再来園者の獲得だけでなく、来園者からの口コミによる新規来園者の獲得につながっている。第3次産業の昇友物産を設立母体としていることから、サービス業の視点を大切にしたことが、観光農園を中心にした6次産業化が成功した一番の要因であると、いちごの里自身は分析している。

なお、いちごの里は、平成23年度に、有限会社カンポテクニコ(本社:栃木県真岡市)とともに、いちごおよびブルーベリーを活用した高級シロップの開発でファンドの採択を受け、また同年度に、単独で、県産小麦を活用した「地産地消お土産シリーズ」の新規開発および生産部門の拡充で支援事業の採択を受けている。この2つの事業で開発した6次産業化商品を活用した、カフェ等での販売による、「自社製品であるいちごと小麦を利用した商品開発、販売事業」として、六次産業化法による平成23年度第2回の総合化事業計画の認定(認定を受けることにより、農業改良資金の償還期限と据置期間の延長、新商品の開発や販路拡大の取組支援等の補助事業における補助率拡大等の優遇措置が受けられる。)を受けている。

3)地域と連携した6次産業化

いちごの里は、栃木県が主体となって行う、地域活性化を目的とした観光キャンペーンである「とちぎ食の回廊づくり」(栃木県を10の街道に分け、食と農を中心とした周遊コースを設定)による「とちぎ渡良瀬いちご・フルーツ街道」(栃木県南部を通る国道50号線に点在する観光農園を周遊するコース)の取り組みにも参加している。近隣の道の駅である「思川」(農産直売所管理者:JAおやま)、「みかも」(農産直売所管理者:JAしもつけ)などとともに、下都賀地区の周遊コースを形成している。また、下都賀地区内のトマト生産者による6次産業化の取り組みに対して、スイーツ商品企画の助言を行うなど、地域ぐるみの6次産業化推進に取り組んでいる。

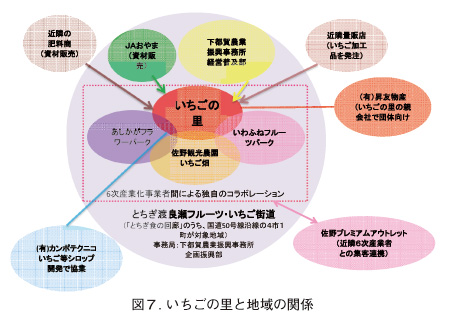

このような、栃木県主導の観光キャンペーンによる取り組みだけでなく、佐野観光農園いちご畑(JA佐野の子会社である有限会社佐野観光農園が運営するいちご観光農園)、いわふねフルーツパーク(岩舟町、JAしもつけおよび生産者による第3セクターの株式会社観光農園いわふねが運営するいちごやぶどう観光農園を核にした6次産業化事業者)といった同業者とは、ホームページ上でリンクを貼ることや、来園者を誘導し合うなどの連携を図っている。また、あしかがフラワーパーク(株式会社足利フラワーリゾートが経営する観光植物園)とは、いちご、ぶどうなどの観光農園の入園、レストラン利用および植物園鑑賞をセットにした商品販売などのコラボレーションを行い、来園者を自社以外の6次産業化事業者に誘導させるなど、事業者間で工夫した地域観光農業の活性化も行っている。さらに、6次産業化事業者間の取り組みから発展し、佐野プレミアムアウトレット(以下、「アウトレット」という。)と連携している。これは、いちごの里などの6次産業化事業者の運営する施設にアウトレットの割引クーポンを置くとともに、アウトレットでは、6次産業化事業者のパンフレットを置いて、地域内に観光客を誘導する取り組みを行うなど、「点」(各事業者)としての取り組みが、「面」(地域)としての取り組みに発展している(図7)。

6次産業化を支える生産技術面での連携では、いちごの里は一般社団法人とちぎ農産物マーケティング協会のいちご部会に所属しており、現地検討会への参加や部会での意見交換などを通して、栃木県産いちごの生産販売振興に対しても、各生産者と連携を図っている。また、1~2年程度を研修期間とした、研修生の受け入れも積極的に取り組んでいる。地域内外を問わず、いちご農家の後継者から非農家の新規就農希望者まで、さまざまな研修生がいちご生産技術の実地研修を行っており、平成25年5月現在では、5名の研修生が研修に励んでいる。

4)いちごの里によるなつおとめの導入

栃木県は、これまでも「女峰」や「とちおとめ」など、全国のいちご品種を席巻する品種の開発と、その普及に取り組んできた。このような中、なつおとめは、栃木県が国産いちごの生産量が少ない夏秋向けに育成した品種で、いちごの里は、いちごを中心とした6次産業化に取り組むに当たり、とちおとめの栽培ができない夏秋期のいちご栽培に、なつおとめを導入した。

なつおとめの育成と、いちごの里によるなつおとめ導入については、以下の通りである。

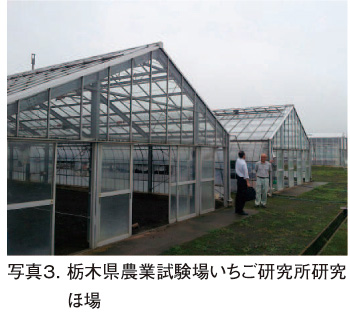

①栃木県によるなつおとめ育成

栃木県農業試験場栃木分場は、ケーキなどの加工・業務向けは年間を通して需要があることと、とちおとめなどの一季成り性品種が端境期となる夏秋期は、安定した高値で取引されることから、夏秋期出荷は、栃木県内いちご生産者に商機があると判断して、夏秋期に栃木県内でも出荷が可能な四季成り性品種の開発に着手した。平成16年に、高冷地である栃木県北部向けの新品種である「とちひとみ」を出願登録したが、とちひとみは盛夏期の受精不良により秀品率が低下しやすく、秀品率向上のための労力が多大に必要となることなどから、新たな四季成り性品種の開発が求められた。このため、平成21年に栃木県農業試験場いちご研究所(写真3)は、とちひとみより生産性が高く、断面に赤みがあり、外観品質などの果実品質が優れ、摘花および摘花房が不要で作業性が高い品種「なつおとめ」(写真4)を登録出願した(その後、平成23年品種登録)。

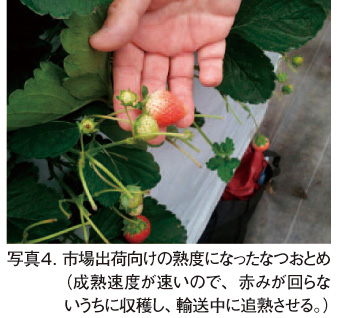

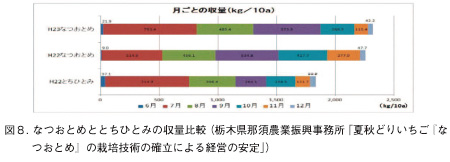

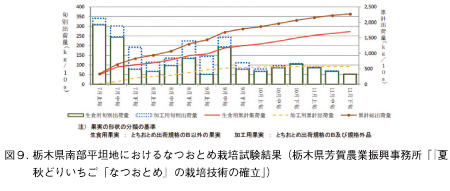

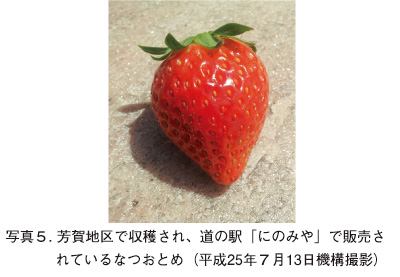

なつおとめの特性は、果実は鮮赤色の円すい形で光沢があり、カットしても見栄えがよく、とちひとみと比べて盛夏期でも種子浮きがなく、見た目に優れる。糖度は8パーセント程度で、酸味は0.8パーセント程度と、食味はとちひとみ同等で、10アール当たり収量は2.4トンと、とちひとみ(1.8トン)を上回っている(図8)。なつおとめの栽培適地は栃木県北部の準高冷地から高冷地であるが、耐暑対策としての「クラウン部冷却」技術(水温12~13度の水が流れるチューブをクラウン(株元)に当てることにより、株を冷やす技術)の開発により、高冷地だけでなく、栃木県の平坦地でも栽培の可能性が高まったことから、南部の芳賀地区に実証展示ほ場が設けられた。盛夏期以降の連続

②いちごの里がなつおとめを取り入れた経緯

いちごの里は、自社農園で生産したいちごを使用したサービスや商品提供に強いこだわりがあり、端境期などは、輸入いちごはもちろん、他産地からのいちご調達は一切行わず、自社栽培のブルーベリーなどに加工原料を切り替え、シュークリームやケーキなどのいちご加工品の販売を中止していた。自社栽培いちごに強いこだわりを持った取り組みは消費者から支持されていたが、いちごの里としては、自社栽培によるいちご加工品の周年供給を強く望んでいた。栃木県による、とちひとみの育成によって、夏秋期に自社栽培のいちごを使用した加工品の提供が可能になると判断したいちごの里は、独自に夏秋どりいちご栽培試験を実施した。しかし、とちひとみは県北部高冷地向けであり、県南部平坦地向けの耐暑対策が開発されていなかったことから、いちごの里による試験栽培は失敗した。夏秋期のいちご栽培は困難かと思われたときに、平成24年にとちひとみの後継品種であるなつおとめを2アールのハウスで導入し、栽培試験を実施した。クラウン部冷却などの耐暑対策を励行したことで栽培に成功し、平成25年は4アールに面積を拡大した(写真6)。収穫したなつおとめは、ケーキなどの加工品(写真7)に活用しているが、自社栽培および自社加工にこだわる理由の一つであるである完熟収穫を行うことにより、なつおとめ本来の味を引き出せることが、消費者からは高い評価を得ている。マスコミによる取材はもちろん、消費者により、インターネット上のブログなどで広く紹介されている。写真4で説明したが、夏秋いちごは成熟速度が冬春いちごより早いため、出荷に当たっては、若どりして輸送中に追熟させるのが通常であり、市場流通している夏秋いちごは甘みよりも酸味が強いのが一般的である。なつおとめの栽培により、いちごの里は、自社産いちご加工品の周年供給を達成することが可能となった。

5)いちごの里における課題

いちごの里にとって、いちごは自らを外部に表現する重要な素材であり、周年で生のいちごを、安定した量で使用したいと考えている。とちおとめは、地域としての栽培技術が確立されているが、なつおとめは、冷涼な気象条件を好むことから、高温条件に左右されにくく、いちごの里の立地条件に合った安定栽培技術の確立が課題となっている。

また、観光農園を中心とした6次産業化であることから、シーズンオフをなくしたサービスと加工品の提供を行い、どの季節でもサービスや商品構成に、とりたてのいちごを潤沢に取り入れるということが必要である。いちごの端境期の観光農園営業では、さくらんぼやぶどう狩りなどのサービスを提供しているが、自社の名称にも使われているいちごによるサービスを、周年で提供することにより、来園者の満足度がさらに高められると考えているところである。また、夏秋期のいちご加工品の提供を行うにあたり、なつおとめの認知度が低いことから、売店店頭でのなつおとめの解説を記した店頭販促広告(POP)を作成するなど(写真8)、利用者へのPRを行っており、口コミで広めるなど、なつおとめの認知度の向上に、栃木県などとともに努力したいと考えている。

地域との取り組みとしては、栃木県による食の回廊キャンペーンに参加するとともに、独自の取り組みとして、近隣(小山市外)の6次産業化事業者などとのコラボレーションを行っている。今後は、自社施設が立地する小山市内においても、JAなどともにコラボレーションを行い、より一層の地域農業振興に貢献できればと考えている。

いちごの里は、観光農園を事業の中核とする生産者であり、いちごの端境期になつおとめの生産および加工販売を行うことにより、年間を通した、消費者のいちご加工品需要に対応している。いちごの里来園者は、口コミで増加したものであり、なつおとめはもちろん、栃木県産いちごのブランドイメージ向上にもつながっている。このような6次産業事業者の存在は、地域農業振興および地域ブランドの向上には欠かせないものと考えられる。

4. おわりに

野菜は、実需者から周年で需要があるため、その需要に応えるべく、果菜類を中心に、露地、促成、抑制などの作型が全国各産地で普及しており、周年出荷が行われている。しかし、いちごは出荷の端境期があり、生産量が需要を大きく下回る時期に海外からの輸入量が増加している。端境期においても国産いちごを使いたいという実需者が多いこと、端境期は全国的な出荷集中期より高価格で取引されることなどから、国内でも少量ながら端境期を狙った出荷を行っている産地もあるが、その出荷量は少ない。栃木県におけるなつおとめのような四季成り性品種の普及と生産量増加の取り組みにより、夏秋期のいちご流通において、国産いちごが広く実需者などに行き渡る体制確立が重要である。

栃木県におけるフードバレーとちぎは、点としての各生産者と、面としての地域が一丸となって栃木県の6次産業化を推進する取り組みであり、ファンドや補助事業などの支援策が整備されていることから、点としての生産者などによる取り組みは活発に行われている。6次産業化を進める中で、地域内の整備は進みつつあるが、いかに他の地域から来訪者を呼び込むかが重要であり、行政などによる観光キャンペーンなどの外部発信のさらなる強化が期待される。

観光農園や農家レストランが増加する中で、いちごの里では、名称にもなっているいちごを中心とした集客および販売戦略を進めるとともに、マスコミなどによる訴求効果もあり、売上を着実に伸ばしている。また、今回のなつおとめを導入することにより、夏秋期の平坦地で、北海道産や米国産のいちごではなく、自社農園で「収穫したて」のいちごをアイテムとして活用することにより、自社栽培いちご加工品の周年供給を行っている。このように、野菜などの農産物を、ただ加工販売するだけでなく、「年間を通して自社栽培している」という差別化を図ることは、来園者にとっては魅力であると思われる。また、6次産業化事業者として、栃木県や農業振興事務所の取り組みに参加、協力するだけでなく、事業者間のコラボレーションなど、面としての6次産業化を進めるために、活発な活動を行っており、今後も地域における6次産業化の良き推進者としての役割が期待される。

試験研究分野における国産いちご端境期解消に向けた品種育成と、地産地消に端を発する6次産業化、中でも育成された新しいいちごを使った6次産業化の取り組みは、国産いちごにとって、消費者が夏秋期に珍しい国産いちごを間近に触れることにより、口コミなどで広く周囲に拡散することが期待できることから、より一層の消費拡大に寄与すると考えられる。また、産地としては、端境期を埋める品種を持つことにより、年間を通した供給体制が構築でき、一層の有利販売につながる。

国産いちごをはじめとした、端境期を埋める品種などの育成による周年供給の達成と、その品種を使用した6次産業化が、永続的な取り組みとして、地域から国産青果物の消費拡大につながることを期待する。また、大小さまざまな規模の生産者が地域活性化の中心として機能するとともに、周囲の生産者だけでなく周辺の産地に対して、地域活性化の流れが波及することを願い、今後もこのような取り組みについて注視していきたい。

最後に、今回の調査に協力していただいた、栃木県農業試験場いちご研究所、栃木県下都賀農業振興事務所、いちごの里湯本農場に感謝申し上げる。

参考文献

栃木県:平成25年栃木県農業白書

栃木県農業試験場:夏秋どり用の四季成り性いちご新品種「とちひとみ」

栃木県農業試験場いちご研究所:栃木のいちご生産と試験研究の歴史

独立行政法人農畜産業振興機構:野菜情報2007年5月号

栃木県:「とちぎ元気フォーラム(知事と県民の対話集会)の結果概要」