調査報告(野菜情報 2012年11月号)

調査報告(野菜情報 2012年11月号)

業務用いちごで新たなビジネスモデルを構築したホーブ

三重大学大学院生物資源学研究科 准教授 徳田 博美

1. はじめに

本稿で取り上げる株式会社ホーブ(以下、ホーブという。)は、ショートケーキのトッピングなどの業務用いちごで最大手の卸売業者である。しかし、その出自は流通業ではなく、スタートはバイテクベンチャー企業であり、野菜や花卉の種苗の組織培養と増殖を業務としていた。野菜や花卉の中でも、会社のある北海道の夏季冷涼な気象条件を生かせる夏秋いちごに焦点を絞り、夏秋用の四季成り品種で独自の品種を育成し、主力商品とした。業務用いちごの卸売業は、自社育成品種苗の販売を拡大するためには、生産されたいちごの安定した販路を確保することが不可欠であることを痛感したことから始まった。現在では、夏秋いちごのみでなく、通年的に業務用いちごを取り扱い、会社の売上高の9割以上はいちごを主体とした果実の卸売業によっている。

ホーブのビジネスモデルは、生産資材である種苗の供給とその生産物の販売を垂直的に統合したものであり、国際的なアグリビジネスの中では決して珍しいものではなく、わが国の農協の中でも種苗の供給とその生産物の販売を関連づけて事業展開しているものもある。しかし、わが国の青果物に関連する民間企業の取り組みとしては先駆的なものであろう。種苗供給と生産物販売を統合した事業展開によって、輸入品のほぼ独壇場に近かった夏秋いちご市場に食い込み、国産品のシェア拡大に貢献したという点でも注目できる。以下では、夏秋いちごの市場を概観した上で、ホーブの事業発展の軌跡とビジネスモデルについて述べる。

2. 夏秋いちご市場の動向

わが国は世界有数のいちご生産国であるが、その生産時期は11月から5月までの冬春期が大部分を占め、6月から10月までの夏秋期の生産はわずかである。需要も冬春期の生食用需要が主体であり、夏秋期の需要は少ない。しかし、ショートケーキのトッピングなどの業務用需要は年間を通じたものであり、夏秋期にもある程度の需要はある。この時期の国内生産は少なく、需要量に遠く及ばないため、供給の大部分を米国などからの輸入に頼ってきた。しかし、輸入いちごは果実が堅く、食味も劣るなど、品質面では問題を抱えており、国産の夏秋いちごに対する要望は潜在的には存在していた。

一方、わが国が人口減少社会に突入し、いちごの需要も頭打ちとなる中で、国産いちごの有望な市場として、1990年代後半から夏秋いちごが注目されるようになり、公立試験研究機関でも夏秋いちごに関する研究が積極的に行われるようになった。

夏季に高温となるわが国は、夏秋いちごの栽培には適していない。わが国で夏秋いちごの栽培に適しているのは、北海道、東北、長野県の高冷地域など夏季冷涼な気象の地域に限られる。

また、「とちおとめ」「さちのか」などのわが国の主要いちご品種は一季成り性品種であり、短日・低温条件下では花芽が分化し、結実するが、長日・高温条件下では花芽が分化しない性質があるため、これらの品種で夏秋期に収穫するためには、短日処理などの特別の栽培方法を採る必要がある。夏秋いちごを栽培していく上で、当面有力な技術は長日・高温下でも花芽が分化し、結実する四季成り性品種での優良品種の育成である。ホーブが夏秋いちごでトップの地位を確保できたのは、まさに四季成り性品種での優良品種の育成に成功したことによる。やや古いデータであるが、2006年における夏秋いちごの品種別栽培面積では、ホーブが育成した「ペチカ」が30ヘクタール弱で、全体の半分弱を占めている(農研機構東北農研調べ)。

1990年代以降、「ペチカ」をはじめとした四季成り性品種での優良品種の育成が進み、夏秋いちごの生産は拡大した。夏秋いちごの栽培面積の正確なデータはないが、2009年において80ヘクタールを超えており、2004年からの5年間で約1.7倍に拡大したと推計されている(「野菜情報」Vol. 75,2010年)。生産量は栽培面積から類推してせいぜい1,000トン程度とみられる。

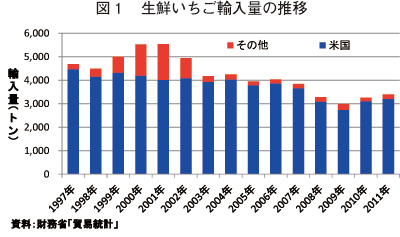

国内での夏秋いちごの生産拡大は、輸入品が圧倒的な比重を占めていた夏秋期のいちご市場で国産品の比重を高めるものとなった。図1は、生鮮いちごの輸入量の推移を示したものである。2011年において生鮮いちご輸入量の97%を6~11月が占めており、図はほぼ夏秋期の輸入量を示している。今世紀に入り、生鮮いちごの輸入量は減少傾向にある。輸入量が最大であった2001年の輸入量は5,500トンを超えていたが、2011年には3,400トンにまで大きく減少している。現状でも国内の夏秋いちごの生産量はせいぜい1,000トン程度であるので、輸入減少のすべてを国内産への代替で説明することはできない。また、国産いちごの拡大には、いちご大福のヒットなど国産いちごに限定された需要拡大があったことが指摘されている。そのため、輸入いちごと国産いちごの関係は単純に評価することはできないが、夏秋いちごで輸入から国産への代替が一定程度進んだことは間違いないであろう。このような国産の夏秋いちごの発展にホーブは大きな役割を果たしている。

3. ホーブの発展の軌跡

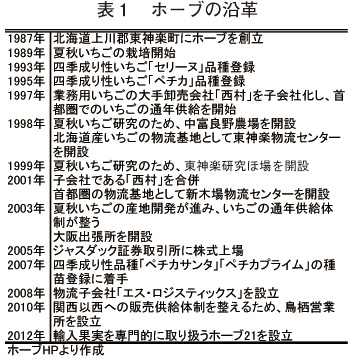

既述のようにホーブのスタートはバイオベンチャー企業である。その主力品目であった夏秋いちごの種苗販売を拡大していくために始めた業務用いちごの卸売業が発展し、さらに付随する事業へと展開し、現在のビジネスモデルに至っている。ここでは、野菜、花卉の種苗生産を業務としていた企業が、夏秋いちごの種苗供給から業務用いちごの卸売業までを一体的に担う企業への発展の軌跡をたどっていく。なお、事業発展の概要は表1に示した。

創業者である現社長の高橋氏は、創業前は大手ワサビ製造会社で畑ワサビの独自品種の育成と組織培養による種苗の安定供給体制確立に向けた研究開発を担当していた。ホーブの創業は1987年であり、高橋氏が33歳の時である。それまでの勤務地であった北海道でホーブを設立した。設立時の従事者は、高橋氏と妻にもう一人の従業員の3名というこぢんまりとしたものであった。なお、ホーブという名称は、「Horticultural Biotechnology(施設園芸の生命科学技術)」および「Hokkaido Biotechnology(北海道の生命科学技術)」の2つから名付けられている。

当初はさまざまな野菜、花卉の組織培養による増殖を手がけてきたが、夏秋いちごを戦略的品目に定めて、四季成り性品種の品種開発に取り組んだ。そして1993年にホーブ最初の自社育成品種である「セリーヌ」を品種登録した。さらに1995年には、わが国の代表的夏秋いちご品種として、ホーブの事業発展に大いに貢献した「ペチカ」を品種登録した。その後も「ペチカサンタ」「ペチカプライム」など「ペチカ」の後継品種を開発しており、四季成り性品種の開発は、現在でも重要な事業となっている。

四季成り性品種の開発と合わせて、最初は夏秋いちごの栽培も自ら手掛けていた。しかし、病害の大発生などで苦境に陥り、有力な自社品種開発に成功したことも背景として、ビジネスモデルの転換が図られた。ホーブとしては、夏秋いちごの販売用生産から撤退し、自社育成苗を供給し、農家からは生産物を買い取るという契約生産方式を導入した。複数の産地で契約生産農家を増やしていくことで、リスクを分散し、夏秋いちごの安定供給体制が確立された。

安定した供給体制が確立したことで、次に課題となってきたのが安定した販売の実現である。契約生産というビジネスモデルでは、安定した生産とともに、安定した販売が事業発展を支える車の両輪となる。安定した販売を実現していく上でネックとなってきたのが、販売期間が夏秋期に限られてしまうことである。業務用いちごは年間を通じた需要があり、限られた期間のみしか供給できなければ、実需者とはスポット的な取引しかできず、取引上優位な立場に立つこともできない。

そこで選択されたのが、1997年に行われた東京にある業務用いちごの大手卸売会社「西村」の買収・子会社化である(2001年には「西村」を合併)。「西村」を子会社化することで、冬春期のいちごを外部から調達できるようになり、通年的な業務用いちごの供給が可能となった。このことによって、夏秋いちご販売の安定化も大きく前進した。「西村」の買収資金は、私募債により外部から調達したものであり、経営的には大きなリスクを背負うものであったが、生産の安定化に次いで販売の安定化を実現し、現在のビジネスモデルの基本型が完成し、事業の飛躍的な発展につながった。

「西村」の子会社化で販売の中心は首都圏となり、2001年には首都圏の物流基地として新木場物流センターが開設されるなど、物流体制の整備も進められた。販売事業は、その後多角的に事業展開を遂げていく。まず2003年には大阪出張所(現在は関西事業所)、2010年には鳥栖営業所が開設され、販売先は全国的に拡大していく。また業務用いちごの流通チャネルを生かし、ブルーベリーやバナナをはじめとする業務用果実全般を扱うようになる。

販売事業の拡大と合わせて、物流面では低温で振動の少ない輸送システムを実現し、高品質・長距離物流体制を確立した。この物流体制を新たな事業として発展させていくため、2008年には子会社の株式会社エス・ロジスティックス(以下、エス・ロジスティックスという。)を設立し、運送事業を独立させた。さらに取引先の要望に対応し、業務用果実供給をさらに安定化させていくため、いちごをはじめとする果実の輸入も手掛け始めた。輸入果実の取扱量が増加してくる中で、輸入の安定化を図るため、今年(2012年)には、輸入果実を専門的に扱う子会社の株式会社ホーブ21(以下、ホーブ21という。)を設立した。

4. ホーブのビジネスモデルと到達点

ここでは、ホーブの現在のビジネスモデルの特徴と到達点について確認していく。まず現在の事業規模を整理しておく。現在の資本金は421百万円であり、2010年度(2010年7月~2011年6月)の売上高は子会社も含めた連結決算で、38.1億円に達している。事業部門別の内訳では、仕入販売事業が36.7億円で、全体の96.4%と、大部分を占めている。営業利益は14百万円であり、創業以降ほとんどの年に利益を計上している。ただし、2010年度は前期と比べると、東日本大震災の影響などもあり、79.5%の大きな減少となった。従業員数は子会社も含めて63名である。事業所は東神楽町の本社のほかに東京本部、関西事業所、鳥栖営業所があり、研究施設として中富良野研究農場と東神楽研究ほ場がある。さらに物流施設として東神楽、新木場、網走の3つの物流センターを備えている。

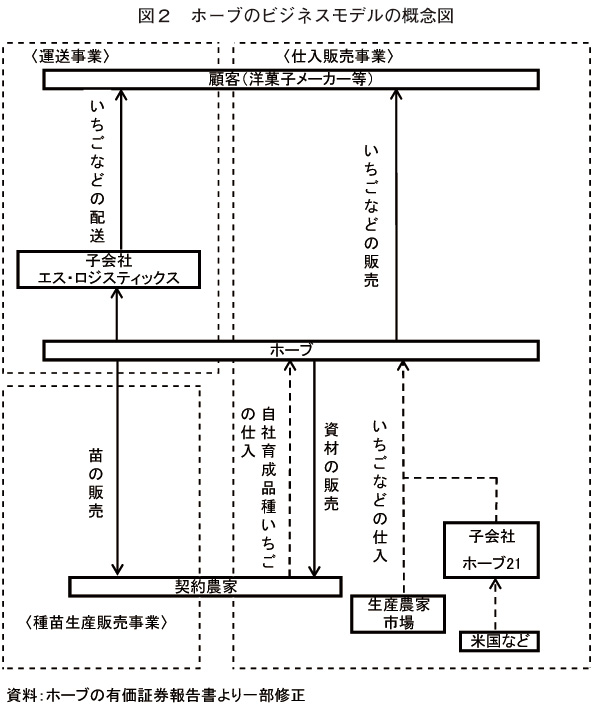

現在展開している事業は3つに区分されている。第一は、ホーブが最初に手掛けた事業である自社育成夏秋いちごをはじめとする野菜、花卉種苗の生産・販売である。第二は、いちごをはじめとした青果物および農業用資材の仕入販売である。農業用資材は主に契約農家に販売している。第三は、一部他社の荷も取り扱っている運送業務であり、これは子会社のエス・ロジスティックスが担当している。3つの事業の関係は図2に示した通りである。

ホーブの事業の出発点である種苗生産販売事業では、種苗の大部分は契約農家への販売であり、主体は契約生産である。契約生産においては、契約農家のほとんどが契約前には夏秋いちご栽培の経験がなく、しかも自社育成品種であり、品種にあった栽培方法が一般的に知られていないため、品種にあった栽培方法の確立と契約農家への技術指導は不可欠な課題となる。ホーブでは、自社農場で栽培技術の研究を進めるとともに、各地にいる契約農家に対して巡回指導を行っている。農業用資材の販売も技術指導と合わせて行われている。

現在の契約農家は160戸余りである。全国的にいちご農家は高齢化が進み、減少しているが、ホーブの契約農家も減少傾向にある。最盛期には200戸を超えていたようである。契約農家の減少に伴って契約面積の維持も難しくなっているようである。契約農家は北海道と青森県に多く、この2道県でほぼ8割を占めているが、全体では9道県に広がっている。以前は、個々の農家と直接契約している場合もあったが、現在ではほとんどが農協を仲介した契約となっている。契約農家からは指定した規格に合うもののみを全量買い取っているが、現実には多様な規格のものを受け入れており、生産されたものの大部分を買い取っている。買い取り価格は、販売価格に応じて多少変動させているが、原則的には固定している。

現在の自社育成品種の取扱数量は294トンである。最も多かった年には400トン程度に達したが、契約農家の減少などのため、減少している。それでもわが国の夏秋いちごの生産量は1,000トン程度であるので、現在でも3割ほどのシェアを有しているとみられる。

仕入れ販売事業では、農業用資材販売を除いて、契約農家から買い取る自社育成品種の夏秋いちごの販売とその他のいちごをはじめとする果実の外部からの仕入れ、販売に分かれる。販売金額の構成をみると、自社育成品種が23.5%、その他いちごが66.5%、その他の果実が10.0%である。ホーブの仕入販売事業の原点である自社育成品種の比率は1/4にも満たず、大部分は外部からの仕入品の販売となっている。いちごの卸売業が事業規模からみれば、ホーブの中核事業となっている。ただし、いちごの通年供給で大きなネックとなるのが夏秋期の供給であり、そこで他社の追従を許さない圧倒的な供給能力を有していることは、他の時期も含めたいちご卸売業務でのホーブの優位点となっている。現在においても、夏秋いちごの優良自社育成品種とその契約生産は、ホーブの事業全体を支える基幹事業であることに変わりはない。

外部から仕入れる果実は、取引先の注文に応じて必要な規格、数量のみを調達できるが、契約農家から買い取る自社育成品種のものは、事前契約によるとはいえ、多様な規格のものが含まれ、年による収量の変動もある。そのため、それを売りさばいていくために、多様な需要を持った実需者を確保する必要がある。現在、果実の販売先はおよそ400社にも及んでいる。ただし、数量比率でみると、大手菓子メーカーなど十数社の大口取引先でほとんどを占めている。最近は夏秋いちごでも生食用で量販店に販売するものもある。生食用の販売は収益面ではプラスではないが、年によっては需給調整上やむを得ざる対応となっている。

また取引先からの安定供給などの要望に対応するため、輸入いちごの取扱いも増加傾向にある。2010年度においては、いちごの輸入量は97トンで、販売金額は165百万円である。いちごの取扱数量全体の中では輸入品の割合は6.6%であり、金額では5.1%である。輸入いちごの比率はまだ小さいが、重要な商品の一つとなりつつあり、これまでスポット的に調達していた輸入いちごを継続的安定的に調達することが課題となってきた。輸入果実を専門的に取り扱う子会社であるホーブ21の設立は、このような事情を背景としたものである。

5. 経営環境変化に対応した新たな挑戦

野菜、花卉の種苗生産事業でスタートしたホーブは、創業25年にしていちごを中心とした業務用果実の卸売業を中核とした企業として飛躍的な発展を遂げた。現在の姿は、創業時には想像もしなかったものであろう。自社育成の夏秋いちご種苗の販売拡大による種苗生産販売事業の安定した発展のために卸売事業に進出し、さらに事業展開の過程で直面したさまざまな課題に対応していく中で現在の姿に到達した。その意味では、現在の姿は決して終着点ではなく、これからも直面するさまざまな課題に対応していく中で変化していくであろう。

実際に現在、大きな経営環境の変化に直面しており、新たな経営対応が求められている。売上高でみても、2007年に46.4億円を記録して以降、40億円を割り込み、停滞している。停滞状況を打破していくためには、新たな事業展開を必要としている。

現在直面している大きな経営環境の変化は3つある。第一に小麦粉など菓子用原材料価格が上昇する中で、菓子製造コスト削減のためにいちごの使用量を削減する動きが出ていることである。第二には、都道府県などによる夏秋いちごの品種育成が進み、それにともなって夏秋いちごの生産が増加しているとみられることである。需要停滞と相まって供給過剰が懸念される状況となっている。第三には、その一方で高齢化などによっていちご生産者の減少は加速化しており、契約農家の確保が次第に難しくなっている。

いずれの問題も、現在のビジネスモデルにとって死活問題である。ホーブはこれらの問題に対し、冬季の輸入いちごの安定した調達体制の確立と夏季の自社品種の供給体制との相乗効果による販売力の強化、収量向上のための栽培指導などによる既存生産地における栽培面積の拡大と新規産地の開拓、生産者、ユーザーの要望に応えられる品種の研究開発などの対応を強化している。夏秋いちごを中核とした種苗供給から生産物の販売までを有機的に結合した青果物事業のパイオニアであるホーブの挑戦は、現在も続けられている。