調査報告(野菜情報 2012年8月号)

調査報告(野菜情報 2012年8月号)

農業生産法人の6次産業化の取り組み

調査情報部 戸田 義久/村田 宏美

【要約】

忍者の町として有名な三重県伊賀地方にある旧阿山郡阿山町(現伊賀市)は、山に囲まれた人口約8千人の町である。ここに年間約50万人が訪れる農業公園「伊賀の里モクモク手づくりファーム」(以下、「モクモクファーム」という。)がある。

このモクモクファームは、地元の銘柄豚である「伊賀豚」に付加価値を付けるため、元農協職員が地区の養豚農家16戸とともに農事組合法人「伊賀銘柄豚振興組合」を設立し、ハム工房を構えたのが始まりである。

生産から加工、販売までの6次産業化を行いつつ、サービス(農業公園、レストラン、宿泊施設)や教育(食育学習、貸し農園)に至るまで、いろいろな工夫を展開しながら、農業による地域の活性化を図っている。

1. モクモクファームの概要

①法人概要

伊賀豚に付加価値を付けるため、モクモクファームの代表社長理事である木村修さんと専務理事の吉田修さんが農協を退職し、モクモクファームの前身である「ハム工房モクモク」を設立したのは、今から29年前の昭和62年のことである。平成6年には農業での伊賀地域の活性化を図るため、養豚、豚肉加工から農業全般に事業を拡大し、翌年、モクモクファームをオープンした。生産・加工・販売の6次産業化を確立し、今では、外食産業や食育にも力を入れている。

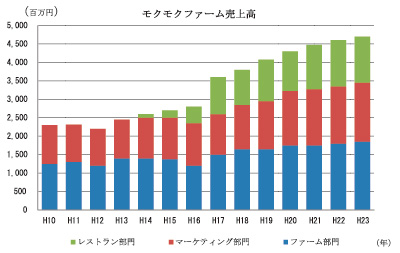

現在、年間入場者数約50万人、年商約47億円(グループ事業全体)で、全国から集まった正社員150人、地域のパート150人とアルバイト400人を雇用し、モクモクファームを含め7つの法人を運営している。

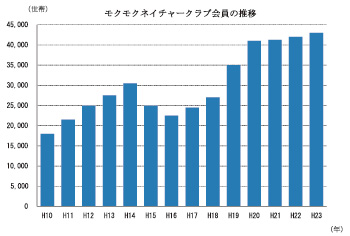

そのほかに、モクモクファームのファンクラブとして、会員制の「モクモクネイチャークラブ」を結成し、全国で約42,000世帯が会員となっている。このクラブは、ハム工房モクモクを設立した翌年の昭和63年にはすでに発足しており、「食」や「農」の情報を発信しながら、日本の農業を守るため、親子を対象とした食育などにも積極的に取り組んでいる。

また、モクモクファームでは、インターンシップ研修など担い手の育成や全国から集まる就農希望の若者の受け皿としても機能している。

吉田専務(左)と木村社長(直営農場にて)

(資料:モクモクファーム)

(資料:モクモクファーム)

(注:平成15、16年は、未利用会員の削減によるもの)

②事業内容

モクモクファームのメインとなる事業は、6次産業化(直営農場、直営農畜産加工場の運営および通信販売、量販店向け卸販売)で、総売上の約7割を占めている。モクモクファームでは、伊賀の自然の中、四季折々のさまざまな野菜や果物を生産しており、これらは、すべて低農薬か無農薬栽培である。周囲には、約3ヘクタールの田畑や約1.8ヘクタールの果樹園があり、14ヘクタールの敷地には、農畜産加工の各工房、イチゴハウスや牧場などを展開している。田畑は遊休地や耕作放棄地などを活用したり、後継者や担い手のいない果樹園を引き継いだりと周辺地域の活性を図っている。米と野菜については、直営農場生産分では不足するので、地元の米農家80人と野菜農家100人が契約栽培をしている。

通信販売では、メインのウインナーやハムのほかに、野菜の履歴書が付いた「おまかせ野菜セット」が人気を呼んでいる。これは、消費者からのアンケートに基づいた野菜ランキングや欲しい野菜などを参考に内容と量を、農家が使用した農薬・肥料の種類、使用回数、栽培状況などの生産履歴から内容を決めており、消費者には安全を提供している。消費者は、届く野菜が「どこで」、「だれが」、「どんな農法で」育てたのかをHPで確認できるので、安心を得ている。また、届けられる野菜を使用して一流シェフと会員が作ったレシピもHPで公開されており、使い残しが無いようにと考えている。

レストラン事業は、県内外にある農場レストランなど7店舗の運営を行い、年間約60万人を集客している。地産地消にこだわっており、食材については、直営農場と契約農家分のほか県内産を使用している。県外のレストランについては、地場の物を使用して、地産地消を実現している。米にもこだわり、農林水産省の定めるガイドラインに基づき、農薬・化学肥料の使用を生産地域の一般栽培方法に比べ5割以下に抑えた特別栽培米を使用している。また、無農薬栽培にも挑戦しており、農業に対して全力で取り組んでいる。

そのほかに、食育のための食農学習施設、自分たちで作った加工品の直営店、農業によるコミュニティづくりの場や担い手の育成にも資する貸し農園の運営を行っている。

2. モクモクファームの取り組み

①6次産業化と循環型農業

付加価値の始まりが6次産業化の始まりでした。牛肉には、「松坂牛」や「伊賀牛」などの銘柄があるのに対して、当時豚肉には「白豚」と「黒豚」の名称がある以外は、全国同じ国産豚で、銘柄の分類が無かった。二人は豚肉を高く販売できるように考え、ブランド化した結果、「伊賀豚」が誕生しました。

しかし、このまま原料の肉を作っていても、これ以上の付加価値を生み出せないと考えた二人は、さらに付加価値を高めようと、加工まで手掛けることにした。当時のハム工房モクモクでは、加工する職人を育成するために、ドイツにハム修業として研修生を送り出しており、それは今でも続いている。加工にもこだわりがあり、保存料などを一切使わず、豚肉の性質を生かし、肉のうま味を利用して肉のおいしさを最大限に引き出すために、ゆっくり熟成期間をとっている。

また、ここでは、牧場からでる牛フンをたい肥にするプラントを完備している。各工房から出るおからやビールかすを牛フンと混ぜ合わせ、たい肥として再資源化し、野菜などの農場に還元することで循環型農業を実現している。このことにより、6次産業化におけるサイクルと循環型農業がうまくつながり、無駄のない取り組みとなっている。

ここでは、自分達が生産した農産物は、こだわりを持って加工をすることで付加価値が高められる。自分達が売ることにより価格も決められる。その結果、地域の農業を活性化し、加工により雇用が生まれ、付加価値のついた価格で販売することにより、農家が潤うのである。モクモクファームは、消費者には、安ければいいという訳ではなく、また、高い値段で売るのでもなく、付加価値について理解をしてもらえる人に焦点を当てている。

②食育

モクモクファームでは、食育にも力を入れており、特に日本の農業の大切さを子供達に教えている。

モクモクファームは、観光農園ではなく、農業集客交流施設と位置付けており、ただの観光だけでは終わらせず、生産現場の体験やモノづくりに参加してもらい、親子で日本の農業の大切さを楽しく学べる仕組みを考えている。生産者との交流の場でもあり、必ず何かを学んでもらうような取り組みをしている。そのひとつとして、ここでは毎日教室でいろいろな授業を行っている。牛の乳搾り教室では、乳搾りの前に、しっかり牛のことを勉強してから乳搾りをしている。いちご摘み体験教室でも、いちごの勉強をして、虫眼鏡で観察し、子供にはミツバチがいないといちごができないことを理解してもらい、大事に食べてもらっている。決して、元を取るためだけに、いちごを食べてもらうといったことにならないように、いちご狩りを楽しんでもらっている。単なる食べ放題では、何の教育価値も生まれないと考えている。

宿泊施設も食育に利用している。「朝のひと仕事」として、牧場での餌やりなどの酪農体験や野菜の収穫など、宿泊した人だけが朝の農業体験に参加することができる。そして、みんなで収穫した材料などで作った朝食をとることができるというものであり、ここでも、モクモクファームのこだわりがうかがえる。

手づくりウインナー教室

いちご摘み体験教室

③その他の取り組み

モクモクファームでは、食物アレルギーや糖質制限の人のための商品を開発している。そのきっかけは、「食べたいものが食べられない」という消費者からの声でした。そのために、専用の工房を作るところから始め、食物アレルギーでケーキが食べられない人のために、米粉や豆腐を使ったケーキを、糖質制限の人には、大豆粉を使った焼き菓子や小麦ふすまを使ったパンを作り販売している。この部門だけでみると、売上は低いのだが、これを求めている人がいる以上は作り続けるというこだわりがあり、売上は企業全体でカバーしている。

3. 今後の目標

今後の目標としては、高齢化社会に向けた取り組みである。老人の憩いの場所として、一人暮らしや食事制限を受けている年配の方々が、健康でいられるような地域に根差した食堂を増やすことを目指している。また、高齢化が進む農家の健康に役立つ施設の運営も考えている。

将来的には、47都道府県各地域にモクモクファームのような施設ができることを願い、ノウハウを提供するためのモクモク流農村産業研究所を設立した。地域が活性化し、潤うような仕組みを伝えていきたいと考えている。そして、農業や林業でも持続可能なものとして全国に農業を頑張っている人が増えて欲しいと切に願っている。

4. おわりに

モクモクファームでは、ただ農畜産物を作るのではなく、加工・販売までを自分達で行うことにより、農家が農業で食べていけるような取り組みを行っている。安全なものを手間暇かけて作るのは当たり前であり、コスト低減の意識はない。その分、値段には転嫁せざるを得ないので、消費者には、食育で理解をしてもらう必要がある。

集客は、消費者の口コミだけで広めてもらうことを考えているため、取材以外の宣伝広告は行っていない。口コミだけで広まり、自分達で調べてたどり着いたひとだけが、知ることが出来るのである。会員は、モクモクファームの応援団という認識であり、会員を増やすためには、食育などに共感してもらうことが重要である。年間約50万人の入場者数やクラブ会員の推移を見れば、いかに口コミで広がり、モクモクファームの考えに賛同している消費者が増えているかがうかがえる。

モクモクファームは、目先のことだけではなく、将来を見据えながら考えているので、直接利益を生むスタッフが多い訳ではない。従業員全員が一緒になって農業を考える社会を目指している。

最後に、調査にご協力いただいた「伊賀の里モクモク手づくりファーム」の皆様に、この場を借りて厚く御礼申し上げる。

写真提供:モクモクファーム