調査報告(野菜情報 2012年4月号)

調査報告(野菜情報 2012年4月号)

野菜の生産・流通における

カーボンフットプリント(CFP)の導入

千葉大学大学院園芸学研究科

教授 櫻井 清一

【要約】

商品のライフサイクルにおいて発生する温室効果ガスのレベルを把握し表示するカーボンフットプリント(CFP)の取り組みが普及し始めている。JA宮崎経済連とイオンはCFP表示付きピーマンの生産と販売を実践している。野菜においてCFPを導入するには、多くの経営体を対象にした「一次データ」の計測・収集に困難を伴う。しかし、産地ではさまざまな工夫を凝らしながらデータを収集しており、実践を通じて明らかになった環境負荷の改善にも着手している。

消費者からの評価は総じて高いが、より分かりやすい表示方法の検討や店頭での説明が求められている。

◆はじめに

世界各地で温暖化、水質悪化、乾燥化など深刻な環境問題が発生している。もはや生産者だけでなく、流通業者や消費者など、モノの生産から流通・消費(廃棄やリサイクルも含む)に至るすべてのプロセスに関わる人と組織が、それぞれの場面でどのように環境に配慮すべきかを考え、実行することが求められている。

今回取り上げるカーボンフットプリント(Carbon Footprint of Products:CFPと略す)は、商品のライフサイクル各段階で発生する温室効果ガスのレベルを定量的に把握するとともに、わかりやすく表示して、その改善に向けた行動を促そうという取り組みである。しかし、実際の計測にはさまざまな困難が伴う。また、野菜をはじめとする農産物の場合は工業製品に比べて零細な経営体が露地も含む開放的なシステムのもとで栽培していることが多いため、正確な測定が難しいことが指摘されてきた。それでも実際にCFPを表示した野菜の生産・販売はスタートしており、試行段階から実践段階に移っている。

そこで本稿では、野菜の生産と流通におけるCFPの導入がどこまで進んでいるか、早くから取り組んできた宮崎県のピーマン産地とイオンの取り組みを紹介し、野菜でのCFP導入の特徴・課題や普及に向けて留意すべき事柄を明らかにしたい。

◆カーボンフットプリントとは

カーボンフットプリント・ルール検討委員会が公表している指針では、CFP制度を「商品・サービスの原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通して排出される温室効果ガスの排出量をCO2に換算して、当該商品及びサービスに簡易な方法で分かりやすく表示する仕組み」と定義している1)。この定義からCFP制度の特徴を垣間見ることができる。第一に、測定の対象は温室効果ガスである。水質汚染の原因物質やオゾンを破壊するフロンなど環境に負荷を与える物質は多々あるが、CFPでは温室効果ガスに限定されている。ただし二酸化炭素だけでなく、メタンなどほかの温室効果ガスも一定の手続きを経てCO2換算されていることには留意する必要がある。第二に、商品の生産から廃棄に至るまでのすべてのプロセスを対象としていることである。環境への負荷を数値化する取り組みとして早くから知られているものに「フード・マイレージ」がある。しかし、フード・マイレージは輸送面のみに着目しており、ほかのプロセスで発生しうる負荷を見過ごし、輸送面を過大評価する恐れがある。一方、CFPは商品のライフサイクル全体に目を向け、実際に計測を行っている。第三に、計測結果を表示し、「見える化」を促進することを重視している。そして消費者の関心・認知を高め、なるべく温室ガスを発生させない商品を選択させることを促そうとしている。さらに生産・流通業者に対しても、なるべくCO2などの発生を抑制できる製品の開発や発生量のモニタリングを通じた製造・流通工程の適切な管理を促していることが分かる。

カーボンフットプリントをまず実践したのはイギリスと言われている2)。2007年には大手小売店チェーンのPB商品や菓子メーカーの商品にCFPが添付され始めている。その後、フランスなど欧州諸国や韓国、タイなどアジア諸国にも試行の動きが広がっていった。ただし、国や製品をまたぐCFPの統一規格はまだ制定されていない。現在、ISOで国際標準化に向けた検討がなされている。

日本では、2008年に当時の福田政権が「低炭素社会」「CO2の見える化」政策を重点的に取り上げ、その具体策としてCFPが取り上げられるようになった。経済産業省、農林水産省など関係省庁によりルールづくりやモデル事業が実施され、2009年2月には,商品のCO2発生量を具体的に計測する際の基準となる製品種別算定基準(PCR)を定めるための規定が定められた。この規定に基づき、さまざまな商品で2009年以降、モデル事業も活用しながら具体的なPCRが策定され、それに基づいて実際に生産から廃棄に至るまでの温室ガス発生量(CO2換算)が計測されている。そして算定結果に問題がないと確認された商品についてはCFPマークの表示が許可され、実際にマークを付した商品がこの頃から試験的に販売されるようになった。図1はマークの一例である。プロセスごとのCO2排出量を単位あたりの数値で記し販売している。さらにCO2排出量割合を円グラフやパーセントで具体的に表示し、分かりやすくしている事業者もいる。

図1 CFPマークの一例

◆野菜におけるCFPの導入

野菜においてカーボンフットプリントに本格的に取り組んだ国内最初の事業者は、産地との取引を通じて継続的関係を保っていたイオンと宮崎県の野菜産地である。イオンで「トップバリュ」というプライベート・ブランド(PB)を展開しているが、宮崎県産の農産物も早くから「トップバリュ グリーンアイ」として取り上げ、継続的な取引関係を保っていた。イオンはかねてよりサステナビリティ(持続性)を重視する経営方針を掲げており、その一環として温暖化対策にも取り組んでいた。そして2008年6月に経済産業省が主催するCFP研究会に参加し、いくつかの産地側取引先に対してもCFPへの協力を打診した。一方、宮崎県経済農業協同連合会(以下「JA宮崎経済連」という。)は県とも連携し、環境に配慮した農産物づくりと産品のブランド化に取り組んでいた。環境に配慮した営農活動の成果を数値として計測し、対外的に示すことが産地での作業工程改善、農家の意識向上、さらには農産物のブランド化の裏付けにもなるとの判断からイオンと連携してCFPを検討することとなった。

CFPをめぐる両者の連携が動き始めた2008年は、日本国内でもCFP制度が国を挙げて整備され始めた年である。2009年に国と連携することで算定ルールや専門家のチェックといった第三者の助言が得られることから農林水産省のモデル事業を活用し、果実や花きにおいてCFP導入を検討していた商社や流通業者とも連携してPCR策定とCFPの算定作業に着手した。2010年3月に策定されたPCRは、改良をかさねて内容が見直されているが、現在、国内の野菜および果実のCFP制度の試行事業においての統一算定ルールとなっている。

◆PCRの策定

PCRには各ライフサイクル段階においてCO2排出量を算出するために必要なデータの種類、データの収集方法、データ収集に必要な単位の設定や依拠すべきシナリオ(想定される状況)、参照すべき統計や研究成果が具体的に定められている。対象となる商品のライフサイクルは、「原材料調達」「生産」「流通」「使用・維持管理」「廃棄・リサイクル」の5段階に区分され、段階毎にCO2排出量の算定に必要なデータの種類とその算出方法が詳しく定義されている。

収集するデータは、実際に現場での物質投入量を算出する「一次データ」と信頼できる統計や調査結果を引用する「二次データ」に分けられる。野菜の各段階で収集されるデータ項目を比較すると、川下に当たる二段階では、消費者の行動をモニタリングすることが実際は難しいため、多くのデータを二次データから収集している。また流通・販売段階では、一次データを求められる項目が多いものの、すでに多くの流通業者が省エネないしリサイクルに関わる諸制度に基づき、または、企業の自主的な取り組みにより環境関連のデータを捕足していることが多いという。しかし、生産段階では、求められるデータの大半が一次データである。これは栽培時期や経営体の規模の違いにより同じ野菜を生産する場合でも経営体ごとに物質投入量に変化が生じることが多く、逐次データを把握する必要があるためである。

また、データ収集期間は、栽培期間一年未満の野菜の場合、は種または定植から収穫までの期間とされている。そのため、毎年データを算出し更新する必要がある。また、葉菜類のように一年以内に連作が行われる品目では、肥料のように複数期にわたる効果を期待して投入される物質の期毎投入量をどのように案分するかが難しいという。

栽培を行う経営体が多数存在することも、規格化された単一またはごく少数の工場での生産を前提とする工業製品と異なる点である。複数の経営体が生産する場合は、産地全体を代表する値を算出する必要がある。平均値でもよいが、その場合はデータを把握した経営体が産地内で偏ったサンプルとなっていないかどうか担保されなければならない。

そのほか、野菜特有の特徴をいくつか紹介しよう。農業用水は上水と異なり、自然水に近いとみなされるので投入量を計測する必要はない(ただし、地下水をくみ上げる電気代は算定対象)。植物残渣も土中に肥料として還元される場合はカーボンニュートラルと見なされ、CFP算出に計上する必要はない。また、現時点で把握することになっている投入物はすべて栽培期間内もしくは1年ごとに投入される物質に限られており、複数年の使用を前提とする固定資産(施設、長期間使用する被覆材など)も計上する必要はない。

◆産地での実践

PCRが策定されただけではCFPを実行したことにはならない。各商品のPCRにのっとり、実際にライフサイクル各段階のCO2発生量を算出し、その内容が確認され使用許諾が出されると、ようやくCFPを商品に表示することができる(写真1)。

写真1 CFPマークを付与した宮崎県産ピーマンのパック(写真は2011年産)

CFP表示ピーマンに最初に取り組んだ産地は、畜産と施設園芸が盛んな宮崎県南部に位置するJAはまゆうである。JAはまゆうは以前よりイオンへPB商品(特別栽培品相当)を供給しており、GAPも早くから導入するなど、環境保全型農業に熱心な産地組織である。

CFP付きピーマンを栽培した部会員は35名であるが、一次データの代表性を確保するため、ほぼすべての部会員の生産履歴とJAでの資材などの購入記録を利用し、担当者が100グラム当たりの活動量を算出して一次データを作成した。

生産段階に求められる一次データの項目は、種苗、肥料・農薬などの投入材、燃料と電力使用量、包装資材、廃棄物など多岐にわたる。幸い環境問題に早くから取り組んでいたJAはまゆうでは、これまでも部会員が細かく投入物や作業内容を記帳していたため、改めてデータをとる項目はほとんどなかった。しかし、一部の項目についてはピーマンのみに限定して記録していない(またはできない)ため、PCRに基づきピーマンでの使用相当分を案分する必要があった。たとえばガソリンや電気使用量はピーマンのハウスのみに限定して把握できない経営体も多い。そのため部会員の承諾を得てJAでの販売実績や青色申告のデータも参照し、ピーマンの販売額割合を推定し、それによって使用量を案分したという。

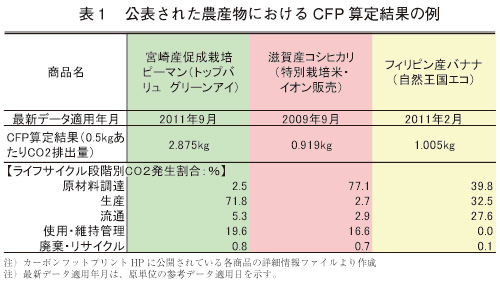

ほかのライフサイクル段階におけるデータも集め、最終的に計測されたCFP算定結果の例を表1に示す。商品により温室ガスが発生するメカニズムもその発生量も異なるので、品目間のCO2排出量の大小を比較するのは困難であるし、その多寡により異なる商品間で優劣をつけることはできないことには注意していただきたい。ここではライフサイクル各段階でのCO2発生割合の違いを見ていただきたい。イオンに出荷した宮崎産ピーマンの場合、生産段階での発生割合が高く、輸送段階(流通に含まれる)での発生割合は少ないことがわかる。産地側でもある程度予想していたとはいえ、この実測値は驚きを持ってとらえられた。また、CFP算出の過程で、生産段階の中でも施設の加温による発生量が多いことがわかった。産地ではこの結果を前向きにとらえ加温の改善を検討し始めている。現在は、重油による加温が主流を占めているが、まず燃料の削減ないし効率的な利用を部会員に呼びかけている。また、木質ペレットを加温に用いればカーボンニュートラル扱いとなるため、これまで以上にその利用を推進している。

◆取引・販売と顧客の評価

CFPを表示した宮崎産ピーマンは、イオンと産直取引され、イオングループの店頭で販売されている。価格については、JA宮崎経済連とイオンとの相対交渉により、市況の変動や店頭での小売価格趨勢、製造原価などを考慮しつつ決定される。CFP表示されていないピーマンとの価格差は明確には存在しない。しかし、産地も流通業者も環境に配慮した栽培や流通・販売活動を明確にアピールすることによって、環境問題に関心の高い顧客の評価や購入意欲を高めることができれば、結果として長期的・安定的な取引・販売ができるととらえている。

CFP表示付き宮崎産ピーマンは、2010年12月に試験販売を開始した。その後、初年度であった2011年前半には全国各地のイオン流通センターを経由し、イオン系列の店舗約500店で207トンの販売を行った。今後はきゅうりでもCFP算定を検討している。また、JA宮崎経済連では、宮崎産ブランドの商品としてCFP付き青果物の一般流通販売が出来ないかと検討している。

店頭でのCFP付き野菜の評価はどうであろうか。販売してまだ1シーズンしかたっていないため、早急なまとめはできないが、販売担当者によれば、CFPの取り組みそのものに対する顧客の評価はおおむね高いとのことである。しかし、表示をきちんと見てもらうこと、また、その内容を理解してもらうにはまだハードルがあるという。イオンでは野菜のほか、米や加工食品でもCFP付き商品をいくつかラインナップしており、店頭で販売している。食品に対する消費者の関心は、総じて産地や栄養表示にシフトしており、環境負荷に関する表示の優先順位はまだ高くない。また、「カーボン」「プリント」という言葉から、「何か印刷に関する規定ですか?」と誤解する顧客もいたという。さらに今後問題になるであろう課題として、年により変動するCFPの測定値をどのように表示し、また、評価するかという問題がある。野菜をはじめとする農産物の場合、自然条件による影響を受けやすいので、CFP関連の測定値が変動することが予想される。そのため前年比の数値など長期的な環境負荷の趨勢を表示に盛り込もうという意見もある。しかし、天災・異常気象など予期せぬ障害により、結果として環境への負荷が前年度より高くなる可能性も高い。こうした場合に趨勢値を示すと、環境への配慮が薄まったと思わぬ誤解を受ける恐れもある。

現時点では、環境への配慮をしていることを数量的に示す指標としてCFPを用いることの意義は大方の人々に認められているといえよう。しかし、得られたデータを細かく表示することと、一般的な消費者にもわかりやすく表示することの間にはジレンマがあるのも事実である。ある販売担当者は、「わかりやすさを優先するなら,データとしては精度に欠けるが、星の数などシンプルかつ目立つ方法で表示したほうがよいかもしれない」と話していた。実際、海外では星印による簡便な表示や一定のレベルをクリアした商品にマークのみを添付する事例もある。

◆CFP普及に向けて

2008年より、日本国内でもCFPを表示した商品が少しずつではあるが流通し始めており、野菜を含む生鮮農産物でも取り組みがスタートしている。ただし、多く農産物の流通経路は多段階で構成されており、生産から小売の段階までに相当数の企業・組織を経由して販売がなされる。CFPはライフサイクル全段階の関係組織が一体となって取り組まねばならないため、農産物の場合、工業製品に比べ関与しなければならない企業・組織の数は増えることが想定される。これは農産物においてCFPに取り組む際、大きな制約となるであろう。しかしながら今回取り上げた事例のように、産地と流通業者がよりダイレクトな流通経路を構築する事例も増えている。産直取引や食品メーカーとの契約取引などにおいては、環境問題に関心を寄せる企業・産地とも多いことからCFPが拡大する余地はあると思われる。そのうえでライフサイクル段階毎に普及に向けての課題を列挙してみよう。

生産段階では一次データを高頻度で収集・整理することが求められるため、いかにデータを迅速にまとめられるかが課題となるだろう。宮崎の例を見てもわかるように、日頃から生産履歴・記帳に取り組んでいることが新たな負担を求めずにスムースにデータ収集することにつながっている。また、経験を積めば本当に必要なデータと不要ないし二次データで流用可能なデータの峻別も可能になると思われる。PCRもより実効性の高い形に見直すことが求められる。また、算出結果やその基データの変化を考察することで、無駄の発見や作業の効率化につながる可能性も高い。データの経営改善への利活用も積極的に検討されてよい。そのことがデータを取りまとめることに対するインセンティブの付与にもつながる。

流通・販売段階では、CFP算定結果の表示やその理解の仕方についての説明が求められるだろう。どの消費者も表示を丁寧に見ているわけではなく、情報の見過ごしや誤解は多く発生する。これに対し店頭で販売担当者が直接説明できるよう流通チェーン内での従業員教育を強化すべきであろう。またそれにより、バイヤーの環境問題への関心が高まれば、より環境に配慮した商品を積極的に仕入れることになるだろう。表示の仕組みそのものは、流通業者だけでなくすべての関係者が参加して検討しなければならない課題であるが、海外の事例や国際標準化の動きも注視しつつ、表示する側も見る側も負担の少ない方法に改善していくことが求められる。

注

1)「カーボンフットプリントHP」掲載の指針より引用。同HPではCFPの導入経過や現時点でのCFP表示表品の情報を詳しく閲覧することができる。

2)海外の動向については、稲葉敦2010「カーボンフットプリントの最新動向」『システム/制御/情報』54巻5号,198~205ページを参照した。