調査報告(専門調査)

調査報告(専門調査)

野菜の消費拡大を目指して

~政府・団体・産地の取り組み~

千葉大学大学院園芸学研究科

教 授 櫻 井 清 一

【要約】

日本人の野菜消費量は長期的な減少傾向にあり、健康増進・疾病予防の観点からも憂慮される。政府・NPOなどの諸団体・産地はそれぞれの立場から野菜の消費拡大をねらった取り組みを推進している。取り組みを進める過程で、関係する企業・組織間の交流や連携も生まれつつある。また、生鮮野菜を消費者自ら調理して食することが強調されている。

はじめに

日ごろ私たちはどれくらい野菜を食べているだろうか。伝統的な日本の食生活では、野菜はさまざまな料理に利用され食卓を彩ってきた。食生活の洋風化・簡素化が叫ばれるようになっても、サラダ・炒め物などシンプルな形で調理された野菜をあれこれ食べていると感じている読者が多いのではないだろうか。

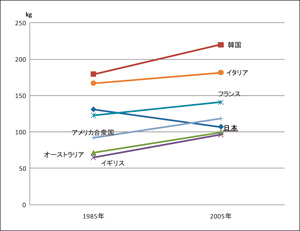

主要国の1人あたり年間野菜消費量(粗食料換算)の変化を見ると、野菜消費量が伸びている国が多い中、驚くべきことに日本国民の野菜消費量は減少傾向にある(図1)。可食分のみに換算した場合、現在の年間消費量は100キログラムを下回っており、欧米諸国に比べ低水準にある。また、平成12年度に行われた厚生労働省の報告によると、1日あたり野菜摂取量を世代ごとに調査・比較した場合、全ての世代において「21世紀における国民健康づくり運動(以下「健康日本21」という)」で定められた成人1人の1日あたり摂取基準である350キログラムを下回っていたという。このまま減少傾向が続けば、国民の健康増進・疾病予防、食文化の視点、食料を供給し生計を立てている産地からみても、望ましくない状況が生じる恐れがある。

図1 主要国の年間1人あたり野菜消費量

2) 国際比較を容易にするため,粗食料で算出

3) 1985年の消費量は前後3カ年の平均値

本稿では、野菜の生産から消費までを見渡している政府、消費する人々に接している団体、野菜を生産する産地、それぞれの立場から行われている野菜の消費拡大に向けた取り組みやその特徴を紹介する。最後に簡単な比較も行う。

政府の啓発活動 ― 農林水産省の取り組み ―

「健康日本21」は、厚生労働省が推進する「国民健康づくり運動」の総称で、食品の摂取についてもいくつかの目標を示している。一日の野菜摂取量350グラムもその一つである。これまで厚生労働省は目標こそ示したものの、野菜消費を拡大するための具体的な取り組みをリードすることはなかった。政策として野菜の消費拡大をより具体的・実践的に進めてきたのは、野菜の生産と流通および加工を司る農林水産省である。農林水産省では生産局が中心となり、産地からの流通対策の一環として野菜の消費拡大に資する施策に取り組んできた。

近年の取り組みとして注目されるのが、食品メーカー、流通業者、産地組織などと連携して行った統一的な消費推進キャンペーンである。2008年秋から「鍋ほか推進プロジェクト」、2009年には「夏ベジプロジェクト」がスタートしている(図2、3)(注1)。取り組み内容は概ね共通しており、①共通ロゴと販促資材の提供によるPR活動の推進、②参加企業・団体の協力によるレシピ作成とその普及、③ホームページを活用した情報の整理と提供に力を入れている。いずれかのプロジェクトに100弱の企業・団体が参加しておりメンバーの裾野は広い。参加した企業からは、「企業間の連携により、これまで自社のみで作成してきた販促用レシピの幅が広がった」「野菜の消費拡大を大切と考える企業が多いことを知り、交流の機会が増えた」といった声が寄せられているという。プロジェクトの実施により、野菜消費拡大に取り組む企業などのマッチングの場が生まれたといえよう。

図2 鍋ほかプロジェクトで作成されたレシピ集の例

資料提供:青果物健康推進協会

図3 鍋ほか推進プロジェクトロゴマーク

資料提供:農林水産省

また、食育の推進に当たっても野菜をどのように取り上げるかが重要な問題となっている。全世代で野菜消費量が1日350グラムという基準を満たしていないことは先に述べたが、その中でも若い世代の野菜不足が深刻で、10代・20代では基準値マイナス100グラムの水準で推移している。さらに、児童の「きらいな食べもの」アンケートで必ず上位にあがるのが野菜であるという。ネガティブなイメージを払拭し、どのように誘導すれば野菜を口にしてもらえるのか模索されている。また食育は「子どもを対象にした取り組み」だという先入観も一部にあるが、近年では「大人の食育」も必要とされている。大人の食習慣にも多くの問題があり、それが生活習慣病のリスクを高めているとの指摘もある。そこで働く大人に対して食育の重要性をアピールするため、社員食堂を利用した啓蒙活動などが進められている。

なお、厚生労働省でも2011年度より「スマート ライフ プロジェクト」を実施している。賛同する企業に協力を仰ぎながら、健康日本21に示された目標を達成するため、より具体的でわかりやすいPR活動を進めようとしている。野菜に関しても、「例えば、1日プラス100グラム(=基準からの不足分にほぼ相当)の野菜を」というように、これまでより踏み込んだメッセージを発信している。

食生活に関わる団体による積極的な活動 ― 青果物健康推進協会の場合 ―

食生活の改善や健康の増進を目標に掲げて活動する団体は数多い。こうした団体の中には、改善のための具体策として野菜の消費拡大を提唱し、その実践をサポートしている団体もある。ここではNPO法人青果物健康推進協会(以下、協会と略す)が取り組んでいる多様な活動の一端を紹介する。

同協会は、2002年に委員会形式の任意団体として発足した。当時から青果物の生産・販売に携わる多くの企業・団体がメンバーとして名を連ねていたが、中立的立場から議論を整理できる議長役として抜擢されたのが、当時、新聞記者であった近藤卓志氏である。協会はその後NPO法人化され、近藤氏は事務局長として各種業務の調整と推進を行っている。

野菜の消費拡大を訴えるに当たり、協会は摂取基準をより多くの人に理解してもらえる具体的な目安として「ベジフルセブン」というキーワードを提唱している(図4)。健康日本21が推奨する1日350グラムという量を、アメリカの機関が提唱したファイブ・ア・デイ運動で提唱された「皿数」(原語はserving:料理一皿に盛られる量というおおまかな基準、野菜の場合約70グラム)という単位に分解し、野菜=「ベジ」は1日5皿、さらに果物=「フル(ーツ)」を2皿(1皿100グラム換算)、あわせて7皿=「セブン」食べましょうというわかりやすい目安に置き換えている。ベジフルセブンをアピールするために協会ではターゲットを絞り、重要なターゲットごとに啓発チームを編成して普及活動を行っている。今回はその中から3つのターゲットを紹介する。

図4 ベジフルセブンの小学生向け説明資料

資料提供:青果物健康推進協会

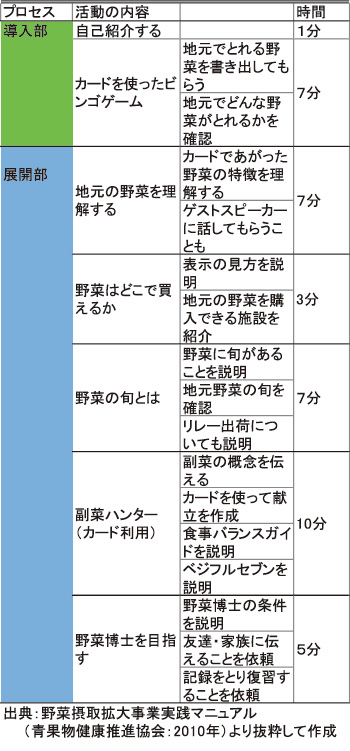

第1のターゲットは、小学校高学年の子どもたちである。子ども向け活動として、協会は小学校向け食育出前授業を続けてきた。多い年では年間250回の出前授業を実施している。出前授業の大まかな流れは次のとおりである(表1)。まず、カードゲームをしながら地元の野菜を認識させ、あげられた野菜の特徴を理解させる。さらにその野菜はどこで手に入るか、どのように調理できるかを教える。最後に再びカードを用いて、献立の中に野菜料理をどのように取り入れて食事バランスを保つかを理解させる。この一連の指導を1コマ=45分で行うが、1回限りでは説明した内容もすぐに忘れられてしまう。そこで反復学習の一環として、授業後の野菜の摂取について記録を取らせるとともに、学んだことを友達や家族に伝えることを子どもたちに促している。それを実践し、記録も提出してくれた子どもには「野菜博士」という認定証が渡される。出前授業の裾野を広げるため、近藤氏は、中学・高校世代への食育の推進と、学校全体として食育に関心を示さない「無関心校」への働きかけを模索中である。

表1 食育出前授業1回分の大まかな流れ

第2のターゲットは、企業・団体に勤務する従業員である。従業員の健康管理が多くの企業にとって避けて通れない問題となっており、特に企業の健保組合から従業員向け食育や野菜の摂取に関するセミナーの要請が増加しているという。協会が実際に行ったセミナーの内容は対象企業により異なるが、簡単な例としては、出前授業と同じようにカード(内容は子ども向けと異なる)を使って食事バランスをゲーム感覚で理解させる取り組み、より高度な例としては、教材を使った座学・自習も組み合わせて検定試験を行う取り組みなどが実践されている。また、社員食堂を舞台にした展示会や特別メニューの提供による情報発信もよく行われている。従業員に対しても子どもと同様、見聞した内容を家族や友人に積極的に話すことを推奨している。

第3のターゲットは、消費者が野菜を購入する場である量販店や加工された野菜を購入したり食したりする中食業者・外食産業の担当者である。こうした企業の担当者が正確な情報を持ち、それを消費者にきちんと伝えることが野菜に対する理解を深め、消費拡大にもつながる。量販店担当者に対しては、各種販促資材の提供・ブラッシュアップや売り場担当者向け研修を実施している。中食業者に対しては、サラダなど野菜中心の惣菜を単品として売るのではなく、ほかの惣菜と組み合わせて食事バランスを保てるような形で販売することを推奨している。外食産業に対しては、注文時にもう一品野菜入りメニューを追加してもらえるよう食事バランスの基礎的情報をチラシなどで提供している。また国産野菜を重視して使用し、野菜メニューも工夫しているレストランに対する認定事業もスタートさせた。この認定事業は、協会が開設した新たなホームページにも既に紹介されている。今後、新ホームページでは、一般消費者に対し広く国産野菜の消費を促す各種情報がまとめられる予定である。

これだけ広範な事業を展開しているため、説明役となる人材の確保が必要になる。協議会は説明役候補に対し数回の研修と試験を行い、その合格者を「ベジフルティーチャー」として登録している。研修の内容は野菜に関する基礎知識から農政、食事バランスに関する知識など多岐にわたる。現在の登録者は約300人である。総じて女性が多く料理好きで、プレゼンテーション能力は高いという。

産地からの発信 ― 全国農業協同組合連合会千葉県本部の場合 ―

消費拡大は、野菜を出荷している産地にとっても切実な問題である。ここでは野菜主産地である千葉県の全国農業協同組合連合会千葉県本部(以下、JA全農ちばと略す)の取り組みを紹介する。共販組織であるJA全農ちばは、日常の販売活動を通じて各種PR活動を行い、消費を促そうとしている。

JA全農ちばでは、定期的に取引先の量販店や卸売・仲卸業者とタイアップし、「千葉県青果物フェア」を開催している。期間中に量販店の店頭で千葉県産野菜を重点的に販売してもらうため、関係各社と連携し十分な出荷量の確保、値ごろ感のある価格の設定、消費者の関心を喚起するための店頭活動やPR資材(チラシ、料理レシピなど)の準備を集中して行う。フェアに連動して、知事によるトップセールス(店頭活動、卸売市場でのセリ参加など)も実施し、業者・消費者双方の関心を集めようとしている(図5)。

図5 知事によるトップセールス

写真提供:JA全農ちば

千葉産野菜をより直接PRして利用を促すため、これまで以上に店頭活動に力を注いでいる。店頭活動の効果を高めるために注意しなければならないのが、野菜の食べ方をPRするためのレシピ作りであるという。実際、民間食品メーカーとも連携して機会あるごとにレシピが試作されている。消費者に実際に野菜を使ってもらうには、まず調理が簡単であること、しかもターゲットとなる野菜については丸ごと使用しつつ、ほかの野菜も同時に調理することで完成するレシピが望ましいという。次に注意したいのが農家の店頭ないし対面活動である。売り場でのPR要請があること、また近年では食育の語り部・担い手としての期待も高まっていることから、農家が消費者と直接コミュニケーションする機会は増えているという。しかし多様な消費者と対等なコミュニケーションができる能力を持つ農家はそれほど多くない。また県内各地に広がる産地から人材を見出し、都市部の店頭に来てもらうには一定の労力負担も要する。

野菜をはじめ農産物のPR活動では、有償の広告・販促活動だけでなくマスコミ報道を通じて産品の魅力や食べ方をアピールしてもらう「パブリシティ」もよく行われている。しかし、マスコミは産地の希望する内容すべてを伝えてくれるとは限らない。また、最近の野菜に関する報道をめぐっては、価格の高騰、その反動である暴落時の廃棄問題、さらには事故発生後の風評被害などネガティブな要因が発生したときにこぞって報道する傾向もあるという。そのためJA全農ちばは安易にマスコミに頼る姿勢はとっていない。

また、近年の野菜は加工品やカット野菜を通じて消費する割合が増えている。しかし、JA全農ちばでは、 PRのターゲットを安易に加工品に向けることはせず、消費者には生鮮野菜をホールとして購入してもらい一定量をしっかり調理し味わってもらおうとしている。

おわりに

以上、政府・団体・産地それぞれの野菜消費拡大に向けた取り組みを紹介した。政府や団体の取り組みが国民の健康ないし教育の視点からの啓発活動が中心になるのに比べ、産地からの取り組みは販売促進という経済活動の中での情報発信に重きが置かれている。三つの組織の置かれている立場や実践している活動のターゲットは微妙に異なっている。それにもかかわらず、具体的な活動において配慮されている事柄には共通点もみられる。それを3点ほど指摘してまとめに代えたい。

第一に、ホール(全体・未加工)の野菜を購入して消費することが強調されている。藤島廣二氏・小林茂典氏の推計(注2)によれば、私たちが消費している野菜のほぼ5割は加工された形(外食も含む)で購入されているという。しかし、今回紹介した組織が発行している野菜購入ガイドやレシピに典型的にみられるように、野菜の消費拡大を促す情報の中には生鮮野菜をホールの状態で購入し、自らカット・調理して食することを勧める情報が多い。確かに加工品は便利ではあるが、消費者が自ら野菜の特徴を見極める目を育むためにはホールの野菜に向き合うことが大切なのであろう。また、加工品を利用する場合も野菜の特性を知っていれば、より適切な選択・購買ができるだろう。

第二に、過度に栄養価や機能性を強調していない。野菜の場合、食物繊維を豊富に含むこと、ビタミン源となることなどが栄養学的には指摘されている。また、人々の栄養面・機能性に対する関心は高く、特定の機能を強調した食品がよく売れる現象も発生している。しかし、過度に栄養価・機能性を強調すると短絡的な消費者は、生鮮食品でなく栄養補助食品をはじめとする加工食品に安易に依存することも考えられ、かえって食事バランスは崩れてしまう。そうではなく、ごく一般的な食生活の中で野菜が当たり前のように利用・消費され、その結果として栄養的効果も現れることが求められている。

最後に、一連の活動には一定の「遊びごころ」も垣間見える。ゲーム感覚を取り入れたり、デザインを楽しいものにするなど随所に工夫と寛容さがみてとれる。購買行動および食事内容の改善は長い時間を要する取り組みである。過度に細かな目標を立てたり、短期的で厳密なチェックを強いることは、かえって実践を躊躇させてしまうだろう。できるところから少しずつ取り組むこと、長い目で評価することが大切なのだろう。

(注1)「鍋ほか推進プロジェクト」は2010年度から「夏ベジ推進プロジェクト」は

2011年度からフード・アクション・ニッポンの季節プロジェクトとして実施

(注2)藤島廣二・小林茂典『業務・加工用野菜』農山漁村文化協会,2008年