調査報告

調査報告

野菜生産者の後継者をいかに育てるか

~岡山県の事例から探る~

農業ジャーナリスト 青山 浩子

【要約】

若い農業者をいかに育てていくか――。岡山県は新規就農者数が1984年をピークに減少したことに危機感をいだき、非農家まで幅を広げ新規就農(ニューファーマー)支援に力をいれてきた。その結果、1993年から2009年までに非農業から138人が就農した。

なかでも高梁市のトマト農家では、93年から7組の新規就農者を引き受け、独立まで支援した。これが下地となって、ニューファーマーのための施設「榮農王国山光園」を自治体(旧備中町)が整備。若手の活躍により産地の高齢化に歯止めがかかった。

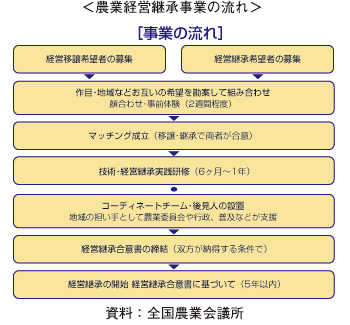

さらに同県には農水省の事業「農業経営継承事業」を活用し、若者を育成する農家もいる。後継者のない農家が第三者に経営を移譲するもので、美作市で野菜苗の生産農家が県内出身の非農家に経営を継承すべく、現在指導をしている。県内ではほかに2組が同事業によって経営移譲を目指している。

新規就農者が定着するには、国や県の制度が整っていること、さらに若手育成に意欲的な指導農家を始めとする関係機関の献身的なサポートが欠かせない。ただ、農地の取得や技術の継承には多くの時間や労力がかかる。増えつつある就農希望者に道を拓くには、官のみならず民も参画し、就農対策の裾野を広げていく必要がある。

■研修受講者の80パーセントが就農

岡山県が「晴れの国おかやまで農業経営にチャレンジしませんか!」というキャッチフレーズで、農家、非農家を問わず新規就農者の募集を始めたのは1993年からだ。

東京の山手線や大阪の環状線での吊り広告、就職情報誌での求人広告など大々的なPRをし、全国から300件を超える問い合わせがあったという。

同県の新規就農者数は、84年に100人を割って以来、92年の29人まで減り続けた。担い手を増やすには農業後継者に限らず幅広く人材を確保する必要があるとの危機感から、「ニューファーマーズ確保対策事業」がスタートした。今では各県が同様の事業を立ち上げているが、非農家に焦点をあてた新規就農者確保では同県が先駆け的な存在だ。現在は、この事業は「新規就農者研修」という名称になっている。

新規就農者研修は、職業としての農業をめざす人(55歳未満)が、1ヶ月間受け入れ農家に滞在する「農業体験研修」と、2年以内で実践的な研修を行う「農業実務研修」のセットで構成される。(農業体験研修の募集は年2回(前期・後期)で、期ごとに10名前後を募集。県全体で募集するのではなく、9つある地域が作物、人員を決めて募集する。)実務研修中には研修生に研修費が支払われる(1年目15万円、2年目10万円以内。ただし、研修先によって異なる)だけでなく、研修中から就農まで、市町村をはじめ普及センター、JA、農業会議など関係機関がサポートをするなど手厚い支援が受けられる。

農業実務研修終了後は、受け入れをされた地域、作物で就農することが原則だ。問い合わせは県全体で年間800件程度だという。

2010年までにこの制度を使って就農した人は138名。一方、実務研修まで受けた人は181名(現在研修中の人が30人程度も含む)。定着率は76パーセントだが、現在研修中の人が就農すれば93パーセントまでと、かなり高い定着率といえる。

■受け入れ農家の熱意が不可欠

岡山県の西部に位置する高梁市は、トマトとピオーネの生産では県内最大の産地だ。しかし、管内の大半は中山間地域で担い手の減少と高齢化が課題となっている。ニューファーマーの受け入れは、産地の維持と若い担い手の育成という2つの目的を持っている。このため研修の受け入れ、その後の就農も原則としてこの2品目に限っている。

高梁農業普及指導センターの岸浩文さんによると、体験研修を受けた人の2/3が実務研修に進むという。リタイアする人の理由は「体力的に自信がない」「お金がない」などが多いという。就農にあたっての資金は補助や融資が受けられるが、当面の生活費や就農準備の資金などで「安定した就農のためには1000万円程度の貯金があった方がいい」という説明を事前にするという。

実務研修まで進んだ人は、受け入れ農家のもとで仕事を学びながら、JAなどの臨時職員として肥料の配達や苗づくりなどの仕事を覚え地元に溶け込んでいく。

研修の2年目になると、地域で空いているハウス(トマトの場合)を借りて、実際にトマトづくりをする。地縁血縁のない若者が畑を探すのは難しいため、受け入れ農家が一緒になって土地を探したり、近隣にあいさつ回りをする。「若者を育てようという熱意とボランティア精神あふれた農家さん無しではこの事業は成りたちません」と岸さんは言う。

■容易に得られなかった地域の協力

これまでに7組の若者を受け入れ、独立するまで支援してきた中迫英典さん(66)、貞子さん(60)夫妻は、同市でトマトを栽培している。

中迫さん夫妻が育てたニューファーマー第一号、山田徹さん(50)が中迫家を訪ねてきたのは1992年のこと。大阪でサラリーマンをしていたが就農を目指し退職。次年度から始まる同県の「ニューファーマーズ確保対策事業」のことを電車の吊り広告で知り、同県での就農を考えた。

同県の農業士として指導的な立場にある貞子さんならば力になってくれるだろうと、普及センターの職員が山田さんを伴って訪れた。貞子さん自身、山深いこの地での農業や子育ての苦労を味わってきただけに「やっていくのは無理だと思う」と答えた。

貞子さんの気持ちを動かしたのは、山田さんの妻、貴美さんの一言だった。「世襲制なのは農業だけ。でもこれからはやりたい人がやる時代だと思う」――。貞子さんは「そうかもわからんな」と考えるようになった。「それまでも、トマトでがんばってきた産地の火を私たちで消したらいかんな、次の世代に渡すまでがんばらないといけんなという思いはありました。その夢をこの子たちに賭けてみようと思った」と振り返る。

山田さんが93年から始まる県の事業に参加するには、同年3月までに同県内に住居を移す必要があった。中迫さんの近くで借家を探すものの、保守的な地域性ゆえ容易に見つからなかった。ついに中迫さん夫妻は自宅の木材を伐採し、仲間のトマト農家から融通してもらった土地に、山田さん夫妻の住む家を建てた。木の切り出しから建てるところまで、地元の若いトマト農家たちが手伝ってくれた。

その様子を見に来た町会議員(旧備中町)に、若いトマト農家は泣きながら訴えたという。「なんで受け入れてあげないのか。僕らの夢を育てようとしてくれないのか」。この時から地域の理解が少しずつ進んだという。中迫さん夫妻や手伝ってくれた農家の協力を目の当たりにした山田さん夫妻も就農後ひたすら努力をした。「この子たちがモデルになって次の子たちが続くようになったんです」(貞子さん)

中迫さん夫妻と新規就農者の皆さん

■実績評価され自治体が新施設を整備

その後、県内出身の細川潤一さん夫妻、兵庫県出身の野村幸市さん夫妻が研修生として入り、就農した。全員が英典さんを「お父さん」、貞子さんを「お母さん」と呼ぶ。

ニューファーマーたちは中迫家に集っては、トマトづくりについて話しをする。「ここに集まると“トマト談義”が始まるんです。若い子は夢を語りますから。それがいいんです」と貞子さんは目を細める。

トマトの栽培技術はJAや普及員たちが主に指導にあたるが、若者たちから「お父さんのようにしたいんじゃ」といわれれば、中迫さん夫妻は惜しむことなく教える。そればかりか、常に一歩先を歩くために新たな技術も率先して導入する。「この子たちのためにも次の一歩を踏み出すのが私たちの役目」(貞子さん)と、隔離床(作物根域を大地から隔離した栽培方法)も先駆けて取り入れた。

中迫さん夫妻のサポートを受けて若者が就農したという実績を自治体も評価し、土地や家を確保しにくい新規就農者のために、旧備中町が国や県などの助成を受け「榮農王国山光園」という施設を作った。12ヘクタールの敷地に農地と住宅が整備され、12戸のニューファーマーが入居し、営農できるようになっている。約7億円をかけ、2003年に完成した。中迫さんが面倒をみた7組の家族のうち、5組はこの山光園で農業を営んでいる。

■地域と若者をつなぐ役割

技術面のみならず、貞子さんは生活面においてもアドバイスを欠かさない。地元に長年暮らす住民と、外から移り住むニューファーマーにはどうしても行動や意識に違いがある。地域の人々の声はニューファーマーに直接ではなく、まず貞子さんの耳に入る。貞子さんも必要に応じてニューファーマーに伝える“橋渡し”の役目を担っている。

一方、「むしろこの子たちから学ぶことのほうが多い」と貞子さんはいう。「山光園の子たちはインターネットで調べて、いろんな技術を試している。人が足らないとボラバイト(注)を募集して手伝ってもらっている。私たちのほうが教えられることが多い」という。

ニューファーマーのある一言が貞子さんを勇気づけたこともある。貞子さんは仲間の女性たちと加工グループ「ひまわり工房」を立ち上げ、正月用の餅を加工し、宅配したり地域内のイベントなどで販売してきた。一時、メンバー間の意識の違いから解散の話が出た。

ところが98年、細川潤一さんの妻、広美さんから「里帰りの費用ぐらいは、お父さん(夫)のトマトのお金とは別に、自分で稼ぎたい」と相談を受け、「そういうことなら頑張ろう」と再度活動を続けることになった。いまでは広美さんが中心的な役割を果たしている。

ニューファーマーたちは大半が実家を離れ、岡山に移り住んでいる。そのため、農作業中に、幼い子供を預けられるところがないという共通の悩みがあった。貞子さんは06年、同県農業士会の副会長になったこともあり、政府主催の意見交換会に参加したり、同県の要職に就く人々と会う機会が増えた。そういう場所に出るたびに「過疎化が進む地域に若い子たちが来て就農しているのにこういう(子育てが難しい)状態なんです」と訴えた。そうした声がやがて関係者に届き、地元の保育園では受け入れの年齢が下がり、2歳児から預かってくれるようになるなど成果を挙げた。

(注)ボランティア・アルバイトの略語で、賃金ではなく、農業体験や田舎暮らしを経験することで仲間との出会いや自然体験を通じて自らを高めることを目的としている。

■ニューファーマーへの不安と期待

最初は外からの受け入れに消極的だった地元の人々の意識もずいぶん変わり、空き家を提供してくれるようにもなった。だが農地に対する考え方はさほど変化がないという。

山光園に入ったニューファーマーのトマトの平均栽培面積は約35アール。園内の農地はすでに入居者で埋まっているため、規模拡大するには園以外の別の場所で広げるしかない。だが農地をニューファーマーに任せようという動きは鈍く、条件のいい農地ほどその傾向が強い。

貞子さんは、地域の行事などに積極的に参加し、地域により溶け込む必要性を訴える。ニューファーマーも“今どき”の若者ゆえ、仕事以外の時間は自由に使いたいという思いもある。「もう少し地域に協力するという意識は必要。ただ理解できるまでには時間がかかるかな」と貞子さん。

周囲から何か言われると気落ちしてしまう若者が増えてきたことも気がかりだという。「こういう場所で農業をするには強い信念が大事。誰かに何か言われても簡単にしょげることなくやり抜く強い気持ち。そういう点で今の子は少し心配です」と気にかける。

そんな中、中迫さん夫妻に吉報が舞い込んだ。10年12月、山田徹さんがトマトの出荷先であるJAびほくトマト部会湯野支部の支部長に選ばれたのだ。外から入って就農したニューファーマーが、地域を束ねるリーダーになったことに中迫さん夫妻はことのほか喜んだ。支部長に選ばれた当日、英典さんは「うれしくて今日は寝られん」と興奮気味だった。

高梁市管内のトマトの生産量、約280トン(08年実績)の1/4をニューファーマーたちが生産するまでになった。ニューファーマーが生産した作物はすべて管内のJAに全量出荷する。

中迫さん夫妻の支援ニューファーマーの努力が産地全体の高齢化に歯止めをかけ、産地の活性化につながったのは確かだ。

■家と経営を分ければ第三者継承は問題ない

岡山県の制度とは別に、国の「農業経営継承事業」にのっとって、新規就農をめざす若者、木村英人さん(34)を研修生として受け入れ、経営移譲をめざして指導をしているのが芳賀農園の芳賀宜毅さん(69)(美作市)だ。

芳賀さんは野菜苗、稲作、漬物加工を中心とした農業経営を行っている。経営面積は2.5ヘクタール。労働力は芳賀さん夫妻と5名のパートだ。

もともと米麦とたばこの複合経営をしていたが、1965年頃から野菜苗の育苗を始めた。自ら行商して売ったところ、口コミで広まり生産量を増やしていった。

現在は70種類以上、春と秋に50万ポットを生産し、岡山県や兵庫県の卸売市場、ホームセンター、地元の取扱店(スーパー、種苗店など)に直接卸している。

芳賀さんには3人の娘がいるが経営継承の意志がなく、50代の頃から第三者への継承を考えてきた。きっかけは2人のニューファーマーを育てた経験だったという。

農業委員を努めていた芳賀さんは、地元での就農をめざしながら、農地を確保できずにいる若者がいることを知り「若手を育てていくのが私らの仕事じゃないか」とすすんで研修生を引き受けた。独立の際には一緒に歩いて農地を探し、借地が決まると芳賀さん自ら保証人を買って出た。2人とも野菜苗ではなく、花きで独立したが、「自分の息子だと思って教えてきた。同時に自分が辞める時にはやりたいという若手に継がせればいいじゃないかと思うようになった」。地元に縁のない若者が立派に農業をやっている姿を見て、「自分も家庭と経営をしっかり分けて継がせれば問題ない」と確信した。

経営を譲りたいと考えたもう一つの理由は、苗を買ってくれるお客さんからの要望だった。取扱店から「芳賀さんの苗をほしがるお客さんが多い」と常に言われてきた。自分がリタイアすればお客さんの要望に応えられなくなる。

芳賀さんは一時、地元で米の集落営農組織が発足した際、自分の野菜苗生産もこの集落営農にそっくり移行できないかと提案したことがある。「野菜苗を作れば年間雇用が可能になる。そうすれば若手が定着し、組合を引っ張っていってくれる。自分も組合員の一人として若手を応援したい」。経営継承と地域農業の維持という2つの目的を果たせると期待したが、組合は野菜苗部門まで引き受けることはできないとの結論に至った。

これで踏ん切りがついた。ある日、訪ねてきた普及センターの職員から「農業経営継承事業」の話を聞き、即座に「それじゃ頼むわ」と答えた。

■経営継承で両者が合意

芳賀さんのもとで研修を積んでいる木村英人さんは同県津山市の出身。東京や大阪で派遣社員として製造業などに就いた後、「どういう仕事に就くかあらためて考えるため」にいったん帰郷。子供の頃から農業をやりたいと思っており、岡山県農業会議を通じて研修先を紹介してもらった。稲作農家で4ヶ月、さらにネギ加工場で1週間の研修を受けたが、しっくり来ず、あらためて同会議に相談にいった。そこで紹介されたのが「農業経営継承事業」であり、受け入れ農家として名乗りを上げていた芳賀さんだった。

木村さんが岡山県農業会議と地元普及所の職員に付き添われて、芳賀農園を訪れたのが2008年10月。研修以外農業の経験がないこと、派遣の仕事をいくつか経験した話を聞き、「30歳を過ぎたのだしそろそろ落ち着いたほうがいい。うちでやってみるか?いつから来るか」と芳賀さんは声をかけた。木村さんは即座に「明日からでも」と答えた。

「岡山に戻って来た時、ハローワークにも通ったが、職業としてではなくアルバイトとして斡旋されていた。だが、テレビなどを見ていると若い人が経営として農業をやっている。自分もそんな農業を目指したいと思った」と木村さん。苗づくりにかける職人としての面と、経営者としての面を持ち合わせる芳賀さんはこの上ない師匠だと感じたのだろう。

一方、芳賀さんは「うまくいくかどうか初めからわかるわけがない。とりあえずやってみようという軽い気持ちだった」と言いつつも、覚悟は決めていた。「引き受けたからには自分に責任がある。いったん決断したのだから途中で辞めるわけにはいかない」。

事前体験を終え、木村さんは芳賀農園で本格的に研修を積む「実践研修」を1年受けることを決意。研修期間が終わり、ついに経営継承についての合意書を交わした。13年1月に経営継承を目標に、いまなお研鑽を積んでいる。

■不安を感じる継承希望者

勤務時間は午前8時から午後5時まで。働いた時間だけ時給(基本給1000円)が出る。すべて同農園のパートさんと同じ条件だ。だが将来、農園を担ってもらうために「従業員であれば1時間働いていくらもらえるという感覚でいいが、経営者は違う。1時間にどれだけの仕事をしてお金に変えるかだよ」という話もする。

「こうした指導がプレッシャーになったのか」(芳賀さん)、木村さんはこれまでに2度経営継承を断念しかけた。

1度目は研修を始め1年が経った頃。「自分にできるのかという不安があった」(木村さん)。2度目は継承の合意書を交わしてから。腰を使う仕事が多く、腰痛に悩まされ「また痛めたら続けられなくなるのではという不安」から3日間欠勤した。できるだけ人を使わずに農業をしたいという木村さんにとって、パートを雇いながらの農業経営にも不安を感じたという。

「3日間連絡がなかった時はさすがに心配になり、4日目に連絡を入れた」という芳賀さんだが、不安を感じている木村さんにも理解を示す。「僕らは生まれた時から百姓をやってきたから、途中で始めた木村とは違う。農業は辛抱のいる仕事だから気長にやるしかない。でも辛抱すれば自分のものになる。そんな話をしています」。

移譲に際して、芳賀さんは経営資源を以下のように引き継ぐことにしている。

1)農地(借地含め)は地権者の同意を得ており、経営移譲と同時に利用権を再設定する。

2)施設・機械(野菜苗生産、漬物加工にかかる一式)は一括して10年間のリースとし、リース期間終了後は無償で譲渡する。

3)小道具(消毒機、スコップなど)は当分の間共同利用とする

4)新たな材料費(堆肥、ポットなど)は購入金額をもって木村さんが引き継ぐ。

なお今回の継承の特徴は、芳賀さんは借地で築いた主要な経営部門だけを移譲し、芳賀家とはまったく切り離していることだ。先祖代々引き継がれてきた芳賀家の田畑屋敷の継承、地域住民との付き合いは跡取りである娘夫婦が担う。「経営者になれば取引先との間での付き合いはすることになるが、私の家のことは考えなくていいと言っている」と芳賀さん。こうしたことは木村さんにとってかなり負担軽減につながっているはずだ。なお経営移譲後も芳賀さんは顧問として木村さんのサポートをする予定だ。

芳賀農園の芳賀さんと継承者の木村さん

■長いスパンで育てる覚悟が必要

印象的だったのは、不安を感じながら仕事をしている木村さんを長い目で温かく見守ろうとする芳賀さんの包容力だった。

「農業経営継承事業」では両者が合意をした後、5年をめどに経営を移譲することを目標にしている。だが、芳賀さんは「若手が1人前になるまでに10年はかかる」という。

農業経営継承事業は、跡継ぎのいない担い手、農地を確保しにくい新規就農者のどちらにもメリットある仕組みだ。だが実際に経営継承までいきついた事例はまだ少ない。

全国農業会議所によると、08年から10年までの3年間に継承希望する若者は249人、移譲希望する農家は120人がいた。就農希望者の数に比べ移譲してもいいという農家が少ないことがわかる。

その中で実践研修を受けた人は29人と一部にとどまり、合意書を交わしたのは10人(うち経営移譲が完了した人は5人)、研修継続中が7人、中止した人が12人いる。

同会議所は中止になった理由として、ヒアリング調査から移譲希望者と継承希望者の双方に事情があると分析している。移譲希望者の事情として「経営移譲より資産の売却、処分が目的だった」「第三者継承への決意が固まっていない」「本人が同意しても家族の合意が不確実」「養子として家業の存続を目的にしている」「経営内容の開示に積極的ではない」「人材育成に不慣れ」などを挙げている。

継承希望者側の事情には「農業に適性があるかどうか判断力が不足」「自分自身で農法や経営方針へのこだわりが強い」などがある。

農業経営継承事業は、継承希望者が実践研修を受けている間、県の農業会議、行政、普及所などの関係者が「コーディネートチーム」を結成し、双方へのフォローアップをすることになっている。相互のコミュニケーションを円滑にし、考え方のギャップなどを埋めていく役割を果たしているのだ。それにもかかわらず、件数がわずかにとどまっていることは、経営継承が容易でないことを物語っている。

だが、芳賀さんはこの事業をきわめて前向きに捉えている。「若い人を増やすには、農業が経営として成り立つように、周りの人間が環境をつくってやることが大事」。芳賀さんにとって農業経営継承事業はその環境づくりの一つだと考えている。「木村が農園を継いでお客さんをつかんでいってくれることが自分にとっての夢。誰がやろうともお客さんの満足を得ていくことが大事ですから」と明るく笑う。

苗作りの技術以外にも芳賀さんはあらゆることを伝授する。廃材などを使ったハウスの建て方を実践でみせながら、いかにコストダウンを図るかを教える。岡山県農業会議の加藤泉事務局次長も「先輩のノウハウを日常的に教わることができるのは農業経営継承事業の長所。後に貴重な財産になるはず」という。合わせて加藤さんは「第三者継承を増やすには成功モデルを各地で作ることが大事」と指摘する。

■まとめ

中迫さんのサポートを受けたニューファーマーは岡山県の制度を利用し、独立を果たした。木村さんは国の農業経営継承事業を利用し、経営継承をしようとしている。県や国の制度がしっかりあることが前提であるが、若手を育成しようと献身的なサポートをする受け入れ農家がいなければ、いずれも成り立たつものではない。新規就農者の育成には彼らを受け入れ、育てようとする農家が地域にいるかどうかに左右されるといってもいい。

だが、受け入れ農家に依存するだけでは、サポートできる若者の人数が限られる。今後大量にリタイアしていく担い手を埋めるには別の方策も考えていく必要がある。

岡山県の中でも過疎化の進んでいる高梁市備中町平川地区では、これまでにない取組が進んでいるという。個人の受け入れ農家に依存するのではなく、地域をあげて新規就農者を受け入れ、地域全体で育てている。

岸さんによると、同地区では新規就農を希望する人を募ってから、入ってもらうと決めるまで2年をかける。「村の住人になってもらうのですから相当慎重に選びます」(岸さん)という。時間がかかるものの、地域ぐるみで決定しただけに、農地の確保や技術的な指導もスムーズにすすみ、結果的に早く地域に溶け込むことができる。合意をとりやすい小さな自治体であればあるほど、このスタイルは適用できるだろう。

調査してみて、若手の育成がいかに時間と労力がかかるかを実感した。県や国の仕組みが受け入れ体制はもちろん、就農者本人の強い意志、地域の農家の協力、さらに地域全体が受け入れる体制を整えるなどすべての条件が整っていなければ実現しにくい。

だが、これらすべてが整っている地域はむしろ少ないだろう。農業をやりたいという若者が増え、しかもやりたい農業のスタイルが多様化している現状を考えると、岡山県のような仕組みと平行し、別の受け入れ体制があれば、就農機会がさらに増すのではないかと思う。

例えば、各県の農業法人協会、あるいは農業者の有志が集まって若手の就農に関する窓口をつくる。事務局を設置し、就農希望者への説明、短期(および長期)研修の斡旋、就農相談にあたる。就農希望者はそれぞれの法人で研修を受けながら自分の適性に合った作物、経営形態を選択し、就農の方向を決める。実際に就農する際は、法人の社員となる場合もあれば、法人たちが農地の斡旋を手助けして独立就農する場合もある。事務局の運営費に国や自治体の助成があればなおいい。

県の制度と比べ、作物や地域の選択において自由度は増すが、研修費などの手厚い支援はない。前者が公共的な支援とすれば、後者は民間的支援となるが、希望者にとって選択の幅が広がり、就農の機会も増える。

就農希望する若者が増えているのに、受け皿が不足していることが新規就農の最大の課題だ。受け皿を大きくするために官民が参画し対策を作っていく必要がある。