調査報告(専門調査)

調査報告(専門調査)

企業の野菜生産への参入と今後の課題

~大分県の事例~

中村学園大学流通科学部教授(九州大学名誉教授)甲斐 諭

要約

わが国の野菜の生産量は、作付面積の減少にともない減少傾向にあり、今後とも短期的にはこの傾向は続くものと推測される。大分県では農家戸数、農業就業人口、耕地面積ともに全国平均を上回る勢いで減少している。このような状況の中、同県では新たな担い手対策として企業の農業参入への支援を行っている。

この取り組みにより、農業産出額の増額、就業機会の創出、耕作放棄地の減少などの効果を上げることができたが、企業の農業参入をより円滑に行うには、地元行政や農業委員会、農協などの協力、生産した農産物の販売先の確保などの課題もある。

1. 調査研究の背景と目的

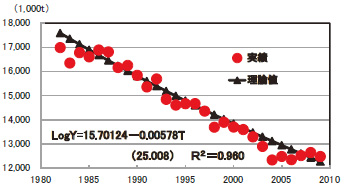

わが国の野菜の生産量の推移(1982年から2009年まで)を図示したのが図1である。

図1 野菜の生産量の推移と予測式

資料:農林水産省『食料需給表』各年より作成。

82年に約1,700万トンであった野菜の生産量は、09年には約1,250万トンと、27年間に26.5パーセント(以下、「%」と略記)も減少している。27年間の傾向は次式のように推計される。

LogY=15.70124-0.00578T………①

(25.008) R2=0.960

ただし、Yは野菜の生産量、Tは西暦、( )内はt値、R2は決定係数である(以下、同様)。

①によれば、毎年、野菜の生産量は0.578%の割合で減少しており、今後ともその傾向が続けば、2015年の野菜の生産量は1,134万トンとなる可能性がある。

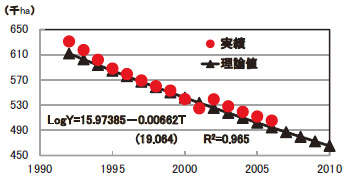

このような野菜生産量の減少は、図2に示す野菜の作付面積の減少によるものであろう。

図2 野菜の作付面積と予測式

資料:農林水産省『作物統計』各年より作成

その野菜の作付面積は②式のような傾向で減少しているし、今後とも短期的にはこの傾向が続くものと推測される。

LogY=15.97385-0.00662T………②

(19.064) R2=0.965

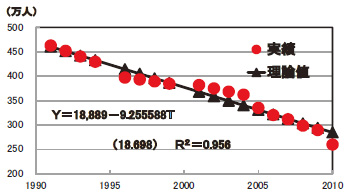

だが、野菜の作付面積は、基本的には図3に示す農業就業者の減少により引き起こされたものと考えられる。

図3 農業就業者の推移と予測式

資料:農林水産省『農業就業人口統計』各年より作成。

同図のようにわが国の農業就業者は近年、直線的に減少しており、しかも高齢化している。農業就業者は、今後とも③に従って、短期的には減少する可能性がある。

Y=18.889-9.255588T………③

(18.698) R2=0.956

以上のように、わが国の野菜生産は、農業就業者の減少により作付面積が減少し、その結果生産量が減少したものと考えられ、その傾向は今後とも短期的には継続するものと推察される。

この野菜生産量の減少を引き起こす連鎖を断ち切るのは容易ではなく、従来のように個別農家に野菜の生産を依存しているだけでは増加に転じさせるのは困難である。その対案の一つとなるのが、企業の野菜生産への参入である。農地法の改正などもあり、企業の農業参入、野菜生産への参入には期待がかかる。しかし、実態はどうであろうか。課題は何か。企業の農業参入への取り組みにおいて先進県である大分県の事例に即して考察するのが、小稿の目的である。

2. 大分県の農業の実態

~厳しい自然条件と急減する農業資源~

(1)耕地面積の約70%を中山間地域が占める厳しい自然条件

大分県の農業は、海抜ゼロメートルから1,000メートル近くまで耕地が分布し、耕地面積の約70%が中山間地域に位置する厳しい自然条件の中で、米を基盤に野菜、果樹、花卉の園芸作物の生産、肉用牛を中心とする畜産、しいたけの生産などが展開されている。

大分県の農業に関する主要指標を見てみよう。農家数は約5.2万戸(全国の1.8%)、農業就業人口(販売農家)は約5.5万人(同1.6%)、耕地面積は約5.9万ヘクタール(以下、「ha」と略記)(同1.3%)、農業産出額は約1,339億円(同1.6%)、10アール(以下、「a」と略記)当たりの生産農業所得は約6.9万円(全国対比72%)、一戸当たりの生産農業所得は約77.4万円(同66.3%)である。

以上のように厳しい自然条件を反映して10a当たりの生産農業所得も一戸当たりの生産農業所得も全国平均の70%前後であることが分かる。

(2)急速に減少する農業資源

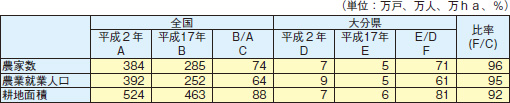

大分県は厳しい自然条件を反映して、表1に示すように農業資源が全国に比較して減少している。

表1 全国と比較した大分県の農業資源の変化

注:耕地面積の最新年は、全国、大分県ともに平成20年である。

資料:農林水産省と大分県農林水産部の資料により作成。

平成2年と比較して平成17年には、農家数は、全国が74.3%への減少であったが、大分県は71.3%に減少している。農業就業人口では、同期間に全国が64.3%への減少であるのに対して大分県では61.3%の減少である。また、耕地面積では、平成2年から平成20年にかけて全国は88.3%に減少しているが、大分県では80.9%の減少となっている。

大分県の農業は①中山間地域が多く、②一戸当たりの経営規模が小さく、③高齢化が進んでおり、後継者が少なく、④農業就業人口や農地が全国を上回る勢いで激しく減少しているという厳しい自然的・経済的環境にあることが分かる。

このような状況下では、従前から採用してきた農業担い手対策だけでは農業の維持が困難と判断し、大分県は新たな農業の担い手対策として企業の農業参入施策を強力に展開してきた。

以下、大分県農林水産部農山漁村・担い手支援課企業参入支援班の協力で入手した資料を検討し、現地調査を行った結果を報告する。

3. 大分県農業への企業参入の動向 (1)参入企業数

大分県では平成11年以降、企業の農業参入が行われたが、平成19年から県が参入企業に対して支援を積極的に開始し、20年度には担い手支援課に企業参入支援班が設置されるなど、参入企業に対して強力な支援が開始された。

平成19年度以降の企業の農業参入件数を表2に示す。19年度12件、20年度30件、21年度29年の合計71件が参入している。参入した企業の内訳は、県外企業が24%、県内企業が76%である。かなりの成果が達成されていると高く評価できる。

表2 大分県における企業の農業参入件数

資料:大分県農林水産部資料より作成

(2)参入企業の業種と品目

農業参入した71社の業態を表3に示す。最も多いのは建設業の30件(全体の42%)であり、食品関係企業が11件(同15%)、農業10件(同14%)である。近年の公共工事の減少に伴う建設労働者の就業機会の確保、建設機械の稼働水準の維持のために、建設業者が農業参入を図っていることが分かる。

表4に参入企業が取り組んでいる品目を示す。野菜(露地と施設)の31件(全体の40%)が最も多く、大分県特産のしいたけ17件(同22%)が2番目に多い。

表3 大分県における参入企業の業態

資料:大分県農林水産部資料より作成

表4 大分県における参入企業の品目

資料:大分県農林水産部資料より作成

(平成19年度に参入した企業の実績)

平成19年度に参入した県外企業は4社である。その内訳は、広島県の食品関係企業が22haの規模で大分県特産のカボス生産に参入し、東京都の農業コンサルタント企業が施設トマトを30a栽培し、福岡県の人材派遣企業が640頭の肉牛肥育を行っている。ほかの1社は有機野菜(5ha)の生産を開始したが、事情により現在では事業を中止している。

県内企業の8社では、自動車販売企業が1.4haの施設トマトを、製薬企業がカボス4haを、食品販売スーパーが菌床生しいたけ(平成20年度に年間10トン)を、土木建設企業が20年度に白ねぎ7.6haを、他の土木建設企業が20年度に白ねぎ0.7haを、農業公社が肉用牛290頭の肥育を、健康食品製造企業が大麦若葉など4.9haを、他の土木建設企業がいちご20aを、それぞれ栽培(あるいは飼養)を開始している。

(平成20年度に参入した企業の実績)

平成20年度に参入した県外企業(6社)の業種と品目を見よう。東京都の食品企業が21年度にゆず12ha、梅3haを、熊本県の農業・食品製造企業がベビーリーフ2haを、東京都の外食企業が有機野菜を22年度に5.2ha、東京都の業務請負企業が白ねぎ5.8haを、栃木県の農業組織が肉用牛2,000頭を、茨城県の農業・食品製造業がほうれんそう10haを、それぞれ栽培(あるいは飼養)を開始している。

(平成21年度に参入した企業の実績)

平成21年度に参入した県外企業(7社)の業種と品目を見ると、広島県の食品流通企業がにんにく2haとトマト(水耕)40aを、福岡県の駅管理業務企業がにら3haを、宮城県の農業生産法人がパプリカ1.6haを、東京都の化学品製造企業がトマト9haを、東京都の飲食企業が小麦・雑穀・野菜3.5haを、佐賀県の養鶏・食品企業がブロイラー232万羽(年間出荷)を、また、同企業が加工用野菜(にんじん、だいこんなど)6haを、それぞれ栽培(あるいは飼養)を開始している。

県外企業は単独で参入する場合がほとんどであるが、大分県内の同業企業と共同出資している場合も散見される。

(3)企業参入が県内の農業と雇用に及ぼす効果

県内外の企業が農業に参入することによって、どのような効果が表れたか、表5を用いて検討しよう。

表5 大分県における企業参入の効果

資料:大分県農林水産部および農林水産省の資料より作成

参入企業の農業産出額については、平成19年度の参入により8.5億円、20年度で27.5億円、21年度には25.8億円と3年間で61.7億円増加しており、大分県の農業産出額に占める割合も平成19年の0.6%から平成21年には2%へと増えている。企業の農業参入は、大分県農業の産出額減少阻止に寄与する大きな効果をもたらしている。

農業従事者について見ると、常時雇用者が213人、パートが472人増加する計画となっており、就業機会の少ない大分県にあって参入企業は農村において貴重な就業機会を住民に与えていると評価できる。

農地について見ると、268haが活用される予定であるが、そのうち44%の118haが耕作放棄地であり、参入企業は大分県の耕作放棄地の減少に大きく貢献していると評価できる。

以上のように企業の農業参入は農業産出額の増加、就業機会の増加、耕作放棄地の減少にそれぞれ貢献していると高く評価できる。

4. JR九州のにら栽培への参入実態と今後の課題 (1)JR九州の農業参入の契機

九州旅客鉄道株式会社(以下、「JR九州」と略記)グループは、「地域に貢献し、地域を元気にする。九州の元気なくして、JR九州の元気なし」と考えており、九州を元気にするためには、農業活性化が不可欠と判断し、担い手不足の農業に進出して、九州の活性化に貢献する戦略的意図を持って農業に参入している。

JR九州の社員には、「半農半鉄」の兼業農家も多く、農業参入は比較的容易と考えられたが、異業種からの参入であるため、農業技術や農産物販売などについての知識は必ずしも充分ではなく、補完する必要があった。そこで、国や県などの農業関連部局と連携を図りつつ、事業化のための情報収集から作業を開始した。

特に、大分県は異業種からの農業参入を積極的に歓迎・支援し、①事業計画の作成支援、②農地の斡旋、③設備投資に対する資金的支援などの協力を惜しまなかった。

(2)農地法の規制と農業生産法人の設立

農地法は数回にわたって改定されたが、まだ規制緩和は完全とは言えず、事業内容、株式構成、役員構成などに関する厳しい制約があり、株式会社が自由に農地を保有し、あるいは賃借することはできない状況にある。

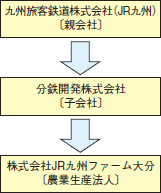

農地法の規制により、既存のJRグループ会社では対応が困難であることから、農地賃借と野菜栽培の実施主体が必要となり、JR九州の子会社で、大分市に立地する分鉄開発株式会社(以下、「分鉄開発」と略記)は、農業生産法人「株式会社JR九州ファーム大分」(以下、「JR九州ファーム大分」と略記)を平成22年4月に設立した。

農業生産法人の設立に際して苦労した点は、①事業要件(農業と関連事業の売上高が過半であること)、②株主(出資者)要件(株主は法人に農地の権利を提供する地主、法人の農業・関連事業に常時従事する農業従事者、継続的取引のある法人などに限定されていること)、③役員要件(農業に常時[原則として年間150日以上]従事する構成員[出資者]が役員の過半であること)であった。

(3)JR九州ファーム大分の概要

分鉄開発は、平成21年10月に大分市と農業参入協定を結び、この協定に基づき大分市宮河内(通称 川添地区)でのにら栽培を目的に、前述のように22年4月にJR九州ファーム大分(資本金900万円)を設立した。

JR九州、分鉄開発、JR九州ファーム大分の関係は図4のとおりである。

図4 3社の関連

JR九州ファーム大分の役員は3名で構成されており、社長は分鉄開発の社長が兼務、ほかの2名が年間150日以上農業に従事している。また、株主については、分鉄開発、JR九州ファームの役員および1名の農業従事者が、それぞれ出資している。

(4)にら選択の理由

協定締結前から現地視察を行い、さらに栽培品目もいちご、トマト、白ねぎほか、複数の品目を想定して事業のシミュレーションを行った。

大分県は西日本屈指のにらの産地であり、「おおいたにら」のブランドを持っていたことから、にらを栽培することに決定した。ちなみに、19年度の大分県のにらの生産量は2,700トンで全国(63,900トン)第7位の産地である。

にらは比較的栽培が容易で、夏にらと冬にらの2サイクルによる周年栽培ができるなど、より安定した収穫が可能となっている。にら栽培技術習得のため、先進農家であるJAおおいたにら部会長の下で半年間研修を受けた。

(5)にら栽培・販売事業

農場管理・農作業の担い手として、JR九州ファーム大分の社員3名が生産に従事している。また、パート従業員4名を雇用し、1名をにらの刈り取り作業に、残る3名を調製・出荷作業に当たらせている。将来、栽培面積が3haに拡大した時点で、地元からパートを20名程度雇用する計画である。

大分市内で平成21年に40aを借地し、栽培を開始しているが、22年度には1.2haをさらに借地し、栽培面積を1.6haに拡大中である。23年度には、さらに1.8haを借地する予定であり、24年度以降は栽培面積を3.5ha、収穫量を200トン、売上高は1億円を目指している。これは大分県のにら生産量約2,700トンの約7%に相当する。

にらの栽培状況

(6)国と県による補助と販売先

国と県からの補助金・交付金を活用して規模拡大を図っている。平成21年度には40aで1,300万円の事業費を要したが、そのうち大分県単独事業で事業費の3分の1の補助を受けている。

また、22年度には120aで4,500万円の投資をしたが、そのうち国の交付金で2分の1、さらに大分県から8分の1の支援を受けて、標準的な連棟ハウスを建設し、栽培規模を拡大しつつある。

販売先は、JA大分市への販売委託により、福岡・関西方面の卸売市場に出荷している。ただし、一部はJR九州グループ内の外食店舗での提供を検討している。販売を開始して間もないため、販売額の公表は行われていない。

にら栽培用ハウスの拡張

(7)今後の課題

JR九州は、現状では農業はリスク(天候不順や病虫害被害など)が高く、採算性の低い産業であるが、企業的経営を駆使することによって採算のとれる産業になると確信して事業を継続・拡大している。

JR九州は、ほかの農作物の栽培や栽培地域を複数地域に分散するなどの取り組みを計画している。収穫物に付加価値をつけるため、加工食品の開発・販売、外食事業での提供などの取り組みが今後の課題である。

5. 株式会社ヨコオの野菜生産参入の実態と課題 (1)ヨコオの概要

株式会社ヨコオ(以下、「ヨコオ」と略記)は、みつせ鶏および若鶏の生産と関連商品の製造販売を行う農業インテグレーターである。

ヨコオは、自然の生命力を引き出し、最高の味わいを消費者に届けることを使命と考え、環境と技術について研究・努力を重ね、空気、水、土を吟味し、素材のおいしさを損なわず、最大限に引き出し、高める加工を行って高い評価を受け、持続的成長を続けている企業である。

本社は佐賀県鳥栖市にあり、工場は佐賀県神埼郡吉野ヶ里町と佐賀県唐津市にある。ミート事業部が神奈川県厚木市にあり、冷凍調理商品・鶏肉畜肉・フレッシュ商品を販売する関連会社のヨコオフーズとみつせ鶏および若鶏の直営生産を行う有限会社ヨコオファームが佐賀県鳥栖市にある。

営業所は、東京都、名古屋市、大阪市、広島市にあり、直売店みつせ鶏本舗を佐賀県吉野ヶ里町(東脊振工場)に置いている。

(2)ヨコオの沿革

大正15年に米穀商として創業し、昭和35年に飼料販売を開始した。38年に?横尾商店(資本金100万円)を設立し、39年に鳥栖鶏肉加工場を新設し、販売を開始した。42年に横尾物産(株)へ組織変更し、44年に若鶏種鶏場を新設し、45年にふ卵場を新設している。46年に冷凍調理食品工場を新設し、販売を開始した。52年にはヨコオフーズ(株)を設立し、東京などへの営業を展開している。

58年に若鶏直営農場として(有)ヨコオファーム山内農場を新設し、63年に横尾物産(株)を(株)ヨコオへと社名変更した。その後、徐々に上記の営業所を全国に展開して今日に至っている。

(3)みつせ鶏生産拡大のための大分県玖珠町への参入理由

平成14年頃、ヨコオは佐賀、長崎、福岡各県の約40カ所の委託農場と直営農場において、みつせ鶏および若鶏約600万羽の生産を行っていた。しかし、委託農場経営主の高齢化による将来への不安もあり、みつせ鶏を自社で生産拡大できる新たな直営農地を九州内で探していた。

また、夏に弱いみつせ鶏の生産が、地球温暖化の影響で徐々に低地では不利になり、中山間地での飼養に切り替えるため夏に冷涼な場所を探していた。その時に大分県玖珠(くす)町に農地があるとの情報を得て、交渉に入った。しかし、農業振興地域であり、林地も含まれていたことから鶏舎の建設には農地法上の問題があり、鶏舎建設の許可が下りるまでに約3年を要した。

ヨコオは、平成17年7月に玖珠町において(有)ヨコオファーム玖珠農場を新設し、みつせ鶏の生産を開始した。みつせ鶏の増羽も順調に進み、3年間で90万羽のみつせ鶏が玖珠農場から出荷できるようになった。

順調に増羽すれば、それに比例して鶏糞が鶏舎から排出される。その鶏糞は捨てれば産業廃棄物になるが、有効利用すれば有用な資源になる。一般に、鶏糞は強い悪臭を放ち、ハエの発生原因にもなる。しかし、ヨコオでは鶏糞に放線菌を加えて消臭し、ハエも発生させていない。年間90万羽を出荷する大農場であるにもかかわらず、ヨコオの農場から悪臭がせず、ハエの発生もないので、地元農家が鶏糞を利用してくれるようになり、また、行政からも自然環境が維持されているとの好感を持たれ、同町での第2農場建設を推奨される要因となった。

(4)玖珠町に参入した理由とみつせ鶏生産の実態

ヨコオは当初、本社がある佐賀県でみつせ鶏と野菜の生産ができる委託農家を探したが、見つけることができなかった。農業経営者が高齢で適当な方が見つからないことに加えて、佐賀県ではみつせ鶏の飼育に適した用地が見つからなかった。

さらに、委託農家が安定してみつせ鶏の生産を行うには、農地や設備などに過大な投資が必要であり、その経営リスクを農家に負わせることができなくなっていた。そこで、直営農場を建設することを目指したが、佐賀県内には①3~5haのまとまった農地を、②夏に冷涼な中山間地で、③しかも綺麗な水がある場所の条件では探すことができなかった。

玖珠町内には戦後の開拓農地で、標高750~800mのみつせ鶏の飼育に適した夏に冷涼で、しかも飲み水を確保できる場所があったことから、直営農場を新設した。冬はマイナス15度になり、3月まで雪が解けないが、みつせ鶏の飼育には適している。

みつせ鶏飼養のために6.5億円を投入し、農地17haを購入し、その中の1.9haに鶏舎を立てた。環境に配慮した平飼い方式で、25万羽のみつせ鶏を80日間飼育し、生体が約2.7~2.8キログラムになった時点で出荷している。年間3.5回入れ替え、約90万羽を出荷している(平成21年度)。この90万羽のみつせ鶏は全国のスーパーや生協に出荷されている。

(5)農業参入に際して困った点

鶏舎の建設には、地域住民の賛同を得る必要があった。そのために、地域住民の方々を佐賀県内の直営農場や加工工場に案内して、放線菌の効果により、悪臭が発生しないことを体験してもらった。幸い住民の理解を得て、玖珠町に参入することができた。

(6)野菜生産に参入した3つの理由

玖珠町でみつせ鶏の飼育を開始したヨコオは、平成21年9月に農業生産法人株式会社ヨコオアグリサービス(以下、「ヨコオアグリサービス」と略記)を設立し、鶏舎近くのほ場で野菜生産を開始した。

玖珠町での野菜生産への参入には3つの理由があった。

第1の理由は、放線菌で処理した鶏糞の有効利用である。年間90万羽を出荷するには約6,000トンの飼料が必要であり、それと同量の鶏糞が排出されるので、その有効利用が不可欠であった。

第2の理由は、玖珠町で鶏糞を利用して野菜生産を行うことで、ほかのみつせ鶏の委託生産農家にも鶏糞を有効利用した野菜生産のモデルを提示することである。

第3の理由は、ヨコオでは、自社で生産した鶏肉に野菜を加えた加工品を製造販売しているが、その野菜に外国産ではなく、国産や自社産野菜を利用して安全性を確保し、付加価値を高めることである。ヨコオが製造販売する加工品の副資材である野菜は、自社製品であれば生産履歴も明確にできるというメリットがある。

(7)玖珠町における野菜生産への参入の実態

現在、レタス、はくさい、キャベツ、ブロッコリー、ほうれんそう(ハウス)、にら(ハウス)を10ha栽培している。

この農地は戦後(昭和25年頃)、長野県などから開拓のために入植した数戸の農家の所有地であるが、いずれも高齢になり、農作業を委託してまでの経営維持は困難になっていた。ヨコオアグリサービスはこれら農家から計10haを借地している。

農家の方々は、現在はヨコオアグリサービスの野菜栽培のヘルパーとして雇用されており、農場主から被雇用者に転換してはいるものの、離農や挙家離村することもなく、当地に留まることができている。彼らはこの地域のことを良く知っているので、ヨコオアグリサービスに対して有用な社会的、技術的な情報を提供している。

平成22年が野菜の初収穫であったが、化学肥料はほとんど施用せず、鶏糞だけを用いてレタスなどが良くできた。しかし、雑草防除のため、除草剤の使用は避けられなかったようである。

特に、平成22年は野菜が高値で、高収入を期待したものの、収穫期に‘ひょう’が降り、レタスが被害を受け、期待どおりの収入が得られなかった。自然災害があることを思い知らされたそうである。

農場の標高が750~800mと高いために、玖珠町の低地より気温が3~4度も低い。昼夜の温度格差は14度あり、味の良い野菜が生産されている。また、昼夜の温度差が大きいために夜露が多く、乾季でも灌水する必要がない点などは、野菜生産の適地といえる。

野菜生産に際しては、農業機械(中古など)購入費、農地の造成と整備費、ハウス建設費、労働費などで数千万円を要している。

そのようにして生産された野菜は、専門集荷業者を介して大手量販店に販売されており、また、地元JAを通して玖珠産野菜として福岡市に本社のある量販店などにも販売されている。野菜の販売については、地元JAが熱心に取り組んでくれており、福岡市の量販店のバイヤーに地元出身者もいることから、出荷は順調である。さらに、県内卸売市場の業者が他県の卸売市場に転送出荷も行っている。

現在、野菜生産のために従業員8名を雇用し、除草の時期にはさらに4~5名を臨時雇用している。熟練した従業員の確保は簡単ではなく、労働効率を高める工夫が必要である。

平成22年度の野菜の販売額は約3,000万円と予測されている。

ヨコオアグリサービス玖珠農場の野菜畑

ヨコオアグリサービス玖珠農場のキャベツのほ場

(8)今後の課題

ヨコオは今後、みつせ鶏および若鶏の生産と併せて、野菜生産により安定した所得をあげていくことを目指しているが、野菜生産における今後の課題として5点を指摘しておく。

① 夏季に冷涼で夏野菜の生産には最適な場所ではある反面、冬は厳しく、12月から5月までは野菜の生産ができない。そのため、野菜生産のための従業員の冬の仕事の確保が課題になっている。ハウス内での野菜の生産、しいたけの栽培(原木栽培と菌床栽培)など、冬期作業場の提供が必要になっている。

② 今年はレタスの出荷時期に‘ひょう’が降り、出荷に支障をきたし、収入が減少した。今後とも自然災害が発生する可能性があることから、自然災害に耐えられる資金力の確保が課題である。

③ 自然災害を受けて生鮮野菜として販売できなくても、加工用に利用できれば自然災害のリスクが軽減される。加工野菜への利用も考える必要がある。

④ 今後は増加する野菜を卸売市場に出荷するなど、多様な販売先の確保が必要になるものと考えられる。

⑤ イノシシやシカの被害があるので、トタン板やノリ網などを周囲に張り巡らす対策をとっている。鳥獣被害が拡大している中、その対策も今後の課題である。

6. むすび

日本の野菜の生産量は徐々に減少している。それは生産者の減少によるものであり、今後、個別農家だけに野菜の生産を依存していては生産量の減少を食い止めることが困難であろう。企業による農業への参入によって野菜の生産を補完してもらう方策も考えるべきである。

大分県は企業の農業参入を積極的に推進していることから、本稿では大分県内の2事例を調査し、企業の野菜生産への参入の現状と課題を検討した。その結果、次の点が指摘できよう。

① 企業の農業参入には、地元情報、特に貸与可能農地情報、法人の役員になれる人材情報などが不可欠であり、それらの情報を有している行政や農業委員会などの公的機関の役割が大きい。

② 農業の生産技術(動植物、土壌、農機具、微気象など)は複雑であり、参入企業がそれらの情報を一挙に習得するのは容易ではない。県の普及指導員、農協指導員などの支援が重要である。

③ 参入企業は、生産した農産物をどこに、どのように販売するのか、販売先を持っていない場合がある。地元農協、卸売市場、量販店、外食チェーンなどとの連携が不可欠であり、参入企業と販売先を連結させるコンサルタントの機能が重要になる。

④ 農業生産法人を設立するためには、さまざまな制限があり、それが経営機能の発揮の阻害要因になっている側面がある。

昨今、TPP(Trans-Pacific Partnership:環太平洋戦略的経済連携協定)の議論を契機に強い農業の育成が改めて強調されるようになった。企業の農業参入も強い農業育成の一方法ではあるが、本調査で明らかになった上記のような課題が山積しているのも事実である。

≪追記≫

小稿を草するに際し、大分県農林水産部農山漁村・担い手支援課、株式会社JR九州ファーム大分、株式会社ヨコオの皆様から有益な情報と現地での御教示を頂いた。記して感謝の意を表します。