調査報告(専門調査)

調査報告(専門調査)

国産野菜をめぐる流通現場の取り組み

~業務用野菜の契約取引における中間流通業者の役割~

東京農業大学国際食料情報学部

教授 藤島 廣二

1. はじめに

国産野菜の場合、現在でも卸売市場において日々の需給に基づいた、日々変動する価格で取り引きされるのが大半である。しかし、野菜小売部門においては量販店が大きなシェアを占め、さらに冷凍野菜、野菜ジュースといった加工品の原料用野菜や、レストラン、給食会社などに仕向ける外食・中食業務用野菜が増えたことによって、日々の価格変動に応じたスポット取引ではなく、「契約取引」への注目度が近年著しく高まっている。

契約取引というと、産地(生産者、JA)と実需者(量販店、加工業者、外食・中食業者)の2者が直接に交渉して実行するもの、と考えている方も多いであろう。しかし、実際の野菜契約取引をみると、両者の間に卸売市場(卸売業者、仲卸業者)、産地商人、消費地問屋(青果物商社)といった中間流通業者が介在するのが一般的である。しかも、その場合、図1において「契約・?」、「契約・?」と区別して示したように、中間流通業者は産地、実需者とそれぞれ別々の契約を取り交わすのが普通である。その主な理由は、関係者の話によれば、産地と実需者とが直接に契約するよりも、中間流通業者の介在による"二段階"契約方式の方が、取引がスムーズになるからである。すなわち、野菜の契約取引において中間流通業者は極めて重要な役割を果たしているのである。

以下では、野菜契約取引の普及に資することを目的に、外食・中食業務用仕向けの野菜を対象に、中間流通業者が果たしている主要な役割を明らかにしたい。

図1 中間流通業者介在型野菜契約取引における契約締結者の関係

注1)「契約・?」と「契約・?」では契約内容が異なる。

2)「卸売市場」は卸売業者と仲卸業者を意味する。

2. 契約先の組合せによる数量と期間の調整

野菜の契約取引において中間流通業者が果たす主な役割の第1は、産地と実需者(以下では外食・中食業者だけを意味する)との直接交渉ではなかなか一致しがたい数量と期間に関して、両者が納得しうる調整を行うことである。

契約数量に関しては、当然、実需者側は食材として必要な数量を求めるが、産地側は自らの生産能力の視点から数量を決めようとする傾向が強い。そうした産地側の考えを端的に示しているのが「契約数量の上限は平年作の3割程度」という言葉である。独自の契約取引方式である「Gルート販売」で名高い群馬県の産地でさえ、JA全農ぐんまの販売担当者によれば「契約取引比率は野菜の系統総販売額の1割強程度、最も比率の高いキャベツで2割内外、JA嬬恋村のキャベツに限ってもほぼ3割にとどめたい」とのことである。

産地が契約数量を自らの生産能力の一部に限ろうとする最大の理由は、欠品時の責任問題である。もしも仮に、ある産地が実需者側の要請に応じて、例年であれば収穫可能である全量を販売すると契約したとすると、長雨や低温などの天候不順によって収穫量が例年の半分になってしまった場合、その半分を契約価格で出荷し(市場価格が契約価格の数倍に暴騰しているとしても)、出荷できなかった残りの半分については、当該産地が違約金を支払うことになるかも知れないのである。それゆえ、不測の事態が生じた時にも契約を全うできるように、取引数量を制限せざるを得ないのである。

また、契約期間に関しては、多くの産地は対象品目の出荷シーズン全般にわたることを望む。契約期間が出荷シーズン中の一部分に限られ、残りの期間は卸売市場でスポット販売に付すことになると、当該品目が卸売市場の売場に出たり出なかったりするため、卸売業者が嫌うのはもとより、仕入業者からも「あてにならない商品」=「あてにならない産地」とみなされ、契約期間外における販売が極めて不利になるからである。

これに対し、実需者(外食・中食業者)側はそのほとんどが契約期間として1カ年、1カ月、1週間といった暦に合わせた区切りのよい期間を希望する。通常、食材としての品目の変更はメニューの更新時期や新商品の投入時期などに合わせて行われるが、それらの時期のほとんどが暦の中の"季節(正月、新学期、衣替え、冬至など)"や"大きなイベント(万博、国体、マラソン大会など)"によって決まっているからである。

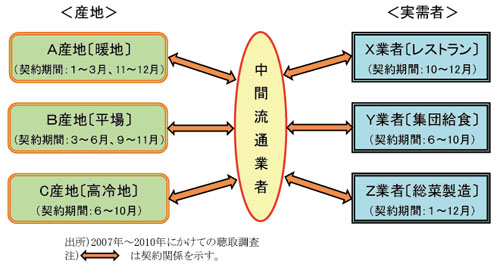

かくして、数量と期間のいずれにおいても、産地と実需者との直接契約では折り合いがつかないことが多くなるため、中間流通業者が両者の調整役を果たすことになる。その際の調整方法は詳しくみればさまざまであるが、基本は図2に示したように、中間流通業者が同じ品目について複数の産地および複数の実需者と個々に契約した上で、時期と取引量に応じた最適な産地と実需者の組合せをつくることである。例えば、3月はA産地とB産地の合計契約数量をZ業者に納め、10月にはC産地の契約数量をY業者に、そしてB産地の契約数量をX業者とZ業者に分割して納める、などである。もちろん、B産地の収穫量が少ない時には、C産地やそれ以外の産地に出荷を要請することもできる。

図2 中間流通業者経由の野菜契約取引システムの概念図

3. 取引先に応じた異なる値決め方法の採用

中間流通業者が果たす主な役割の第2は、産地と実需者との間での直接的な値決めが困難な場合、両者の間に立ってそれぞれが納得する方法で価格形成を実現することである。

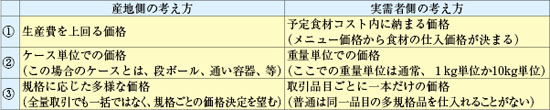

産地と実需者とでは、もともと価格形成に関する考え方にかなりの違いがみられる。そのうち主な相違点を3つほど挙げると、表1に整理したように、まず1つ目は、産地側が生産費を上回る販売価格を要求するのに対し、実需者側はメニュー価格から算出する食材費内での仕入価格を強く求めることである。ファミリーレストランなどでは、食材費、人件費などを積み上げてメニュー価格を決めるのではなく、値ごろ感に基づいて先にメニュー価格を決めてしまうからである。

メニュー価格を100とすると、一般的な料理の場合、食材費は30~45程度である。そして野菜はその食材費の1割~2割、それゆえメニュー価格の3~8パーセント程度である。このことはメニュー価格が1,000円の料理であったとしても、わずか30~80円ほどで主菜(肉や魚)の添え物、味噌汁の具、お新香などで使用する野菜のすべてを見つくろわねばならないことを意味している。産地側にとって生産費の確保が死活問題であるのと同様、こうした少ない金額での野菜の仕入れは実需者側にとって経営を維持する上での絶対的な条件になっているのである。

2つ目の違いは、価格を決定する際、産地側がケース(段ボールなど)単位で考えるのに対し、実需者側は重量単位(1キログラム単位または10キログラム単位)の価格を望むことである。

産地では通常、年々の収穫・出荷量をケース数で把握し、それにケース当たりの売り値を掛けて販売額を算出するのが習慣である。「今年は1反(10アール)当たりの収量が○○ケースだから、反当販売額は◎◎円」といった具合である。

しかし、ケース内の重量は「10キログラム」や「5キログラム」の明示があっても、品目や産地によって、また栽培期間中の天候などによって少なからず異なる。例えば「"10キログラム詰"段ボール」で、その中に同じ品目が同じ容積分入っているとしても、葉物の巻きの強弱や水分含量などの影響で重量が常に10キログラムであるとは限らないのである。少ない時は8キログラム近くになることもあるし、多い時は12キログラムに達することもあると言われている。それゆえ、実需者はケース単位での仕入れをリスクがあるとの理由で嫌い、重量単位で価格を決めた上で必要数量だけの仕入れを望むことになる。

最後の3つ目の相違点は、実需者の多くにとって「一本の価格」が当たり前であるのに対し、産地にとっては「規格の違いに応じた多様な価格」が当然と言えることである。

実需者の多くは規格外品や下位規格品に絞って仕入れるか、特定の規格の物だけを仕入れる。その際、多様な価格ではなく、一本だけの価格、それもできるだけ安い価格を望む傾向が強い。低価格を望むのは先のメニュー価格との関連からであって、規格差に応じた価格差という意識からではない。また、特定のほ場の収穫物を全量仕入れる場合にも、実需者の多くは規格別に価格を決めるよりも、全部を込みにした価格設定を望む。

これに対し、産地は規格外品や下位規格品だけを実需者に販売する場合であっても、上位規格品との価格差を考慮した上で値決めをしようとする意識が強い。また、特定のほ場の収穫物をすべて契約で販売する場合にも、生産者のプライドから規格別の値決めを望む声が強い。

以上のような産地・実需者間での値決めに関する考え方の違いを調整するために、中間流通業者は産地と実需者とのそれぞれの契約において、異なる値決め方法を採用している。産地との値決めをケース(段ボールなど)単位とし、実需者とは重量単位(通常は1キログラム単位か10キログラム単位)とするのはもとより、実需者とは取引対象規格を絞り込むことで「一本の価格」で値決めしつつ、産地とは全量契約であれば「規格差に応じた多様な価格」で値決めする。しかも、その価格の多様化によって産地の生産費を確保できるように配慮する、などである。ちなみに、東北の産地と関東の中間流通業者との間のごぼうの全量契約取引では、規格数が規格外も合わせると全部で13(規格外品も2階級に区分していた)にのぼり、それらの中での最高価格と最低価格の差は4.8倍に達していた。

表1 契約価格形成に関する産地・実需者間の考え方の違い

4. 日々の実需者向け品揃えと数量の調整

中間流通業者が担う第3の主要な役割は、産地・実需者間における日々の品揃えと数量の差違に関する調整である。

1産地が契約取引にのせることができる野菜の品目数は、1日か1週間といったごく短い期間でみると、大部分の産地では1品目か、多くてもせいぜい3~4品目程度である。ただし、数量に関しては、全量契約でもない限り、また特別な悪天候にでも見舞われない限り、毎日、同じ数量を確保するのは比較的容易である。

一方、実需者が必要とする野菜の品目数は、1業者当たり1品目ということはほとんどなく、1業者で日々10品目どころか、30品目を超えることも珍しくない(野菜以外の食品や非食品も合わせると120品目以上にのぼることもある)。しかも、実需者が日々必要とする数量は、各品目とも日々の売上に応じて決まるため、契約とはいっても、各品目で日々変わるのが普通である。その最大の理由は、仮にトマト1個を使用せずに廃棄するとなると、その損失を埋めるために3~5個分の合計利益に相当するコストがかかることである。

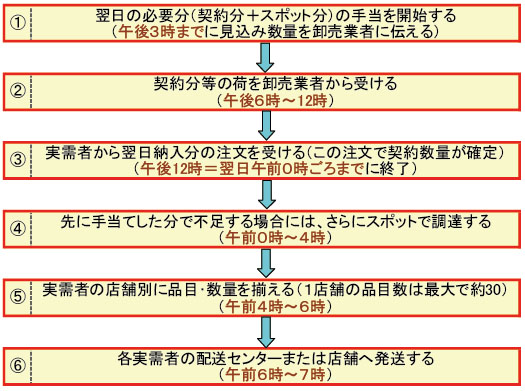

こうした産地・実需者間における日々の品揃えなどの違いを調整するのも中間流通業者の役割であるが、具体的には図3のF社(中央卸売市場の仲卸業者)の事例から明らかなように、主に実需者側の要望に対応するための多様な活動の組合せとして調整が行われている。

そのうちの主な活動の一つは、「①翌日の必要分(契約分+スポット分)の手当を開始する」である。ここでF社は各実需者に対する翌日の総納入分を品目と規格別数量の両面で予測し、その仕入れ作業を開始する。実需者との日々の数量調整を円滑に行うために、総仕入量のうち産地との契約分が7割、当日のスポット分が3割程度になるように工夫している。また、契約分もその多くを予約相対取引とすることによって、卸売業者との間で数量を日々変更可能な状況下に置いている。

もうひとつは、実需者からの注文を受けた後の「④先に手当した分で不足する場合には、さらにスポットで調達する」である。実需者とは契約取引となっているものの、上述のような実需者側の都合によって数量が確定するのは真夜中になる。そのため、事前予測に基づく仕入れでは常に過不足が生じることになる。不足する時には、F社は卸売業者からのスポット仕入れで補う。また、逆に①と②での仕入れ分が過剰になった時には、午前5時ごろから卸売市場に買い出しに集まる小売業者などへの積極的な売り込みで解決することになる。

ちなみに、実需者との契約取引を実行する上で必要となる、以上のような品揃え・数量調整のための活動は、品揃えの面からみて1産地では不可能であるばかりか、仮に数産地が連携したとしても、消費地からの距離を考慮すると、消費地に物流センターでも設置しない限り、受注から発送までのごく短時間のうちに対応することは極めて困難であると言わざるを得ない。

図3 契約取引における中間流通業者F社の日々の作業の流れ

出所:聴取調査(2008.1.24、2010.2.26)

注:ここでの品目数は野菜だけの分である。

5. おわりに

契約取引というと、少なくとも規格、数量、価格、受け渡し日、受け渡し場所が事前に決まっていると思い込みがちであるが、野菜の契約取引ではそれらのすべてを満たすことはまず不可能である。産地の収穫日や収穫量などは天候に強く左右されるし、実需者も売れなければ仕入れることはないからである。

そうした中で曲がりなりにも野菜の契約取引が伸長傾向を示しているのは、中間流通業者が既述のような重要な役割を果たしているからにほかならない。これまでは中間流通業者というと、「クレームの受け皿」や「金融機能の担い手」といった役割が強調されすぎていたことを考えると、今後、契約取引の普及を図るためには、産地、実需者の双方が中間流通業者の正確な役割を理解する機会を増やすことが最も重視されるべきと思われる。