ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 愛知県 JAあいち海部 愛知から世界へ挑戦するれんこん産地

あいち海部(あま)農業協同組合 農産部 担い手課 加藤 大和

1 産地の概要

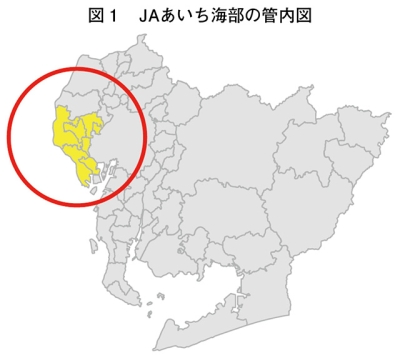

あいち海部農業協同組合(以下「JAあいち海部」という)は、愛知県の西部にある津島市・愛西市・あま市・弥富市・蟹江町・大治町・飛島村を管内とし、その地区の東は名古屋市、北は岐阜県、西は三重県に隣接している(図1)。

管内は、木曽川下流に形成された沖積デルタの平坦地であり、豊かな水と肥沃な土壌に恵まれ、水稲作が全作付面積の6割以上を占め、県下でも有数の水田地帯となっている。主な経営作物は、水稲をはじめトマト・ミニトマト・いちご・なす・みつばなどの施設野菜、れんこん・赤しそ・にんじん・だいこん・ねぎ・ほうれんそう・こまつななどの露地野菜などである。その他、カラー・花ハスなどの切り花、ベゴニア・ポインセチアなどの鉢花などの花きや、植木、緑化木および果樹などの栽培も盛んである。

また、令和6年7月には、あいち海部と海部東の二つのJAが合併し、現在のJAあいち海部が発足した。

管内は、木曽川下流に形成された沖積デルタの平坦地であり、豊かな水と肥沃な土壌に恵まれ、水稲作が全作付面積の6割以上を占め、県下でも有数の水田地帯となっている。主な経営作物は、水稲をはじめトマト・ミニトマト・いちご・なす・みつばなどの施設野菜、れんこん・赤しそ・にんじん・だいこん・ねぎ・ほうれんそう・こまつななどの露地野菜などである。その他、カラー・花ハスなどの切り花、ベゴニア・ポインセチアなどの鉢花などの花きや、植木、緑化木および果樹などの栽培も盛んである。

また、令和6年7月には、あいち海部と海部東の二つのJAが合併し、現在のJAあいち海部が発足した。

2 JAあいち海部のれんこん

(1)れんこんの歴史

管内におけるれんこん栽培の歴史は古く、約170年前の江戸時代に旧立田村の陽南寺の住職が、門前の田んぼにれんこんを植え付けたことが最初だと言い伝えられている。

また、れんこん栽培は、愛知県西部の木曽川沿岸に広がる海抜ゼロメートル地帯で行われ、土質も砂混じりの粘土質であり、れんこん栽培に適した土地であったことから栽培が盛んになった。

昭和34年の伊勢湾台風以降は、稲作転換作物として特にれんこん栽培が増加し、ピーク時の60年ごろには、作付面積が615ヘクタールまで増加した。現在は、作付面積は減少したものの、新品種や栽培方法の効率化を進め、全国有数のれんこん産地となっている。

(2)栽培の概要

現在は、約215ヘクタール(作物統計調査「令和5年産野菜生産出荷統計」)の水田で栽培が行われ、生産量は全国4位となっている。

れんこんの収穫は、鍬掘り(写真1)と水掘り(写真2)の2種類の手法で行われている。鍬掘りは、バックホー(重機)で表層の土を掘った後に鍬を使い、手作業で収穫を行う昔ながらの方法であり、水掘りは名前の通り、水圧で土を弾き飛ばし、圃場の中のれんこんを掘り起こす収穫方法である。

品種は、主に早生品種の「金澄」、中生品種の「ロータスホワイト」、晩生品種の「備中」の3品種を栽培し、出荷期間は、この3品種を組み合わせて露地栽培を8月~翌5月末、促成栽培を6~7月末とし、周年出荷を行っている。

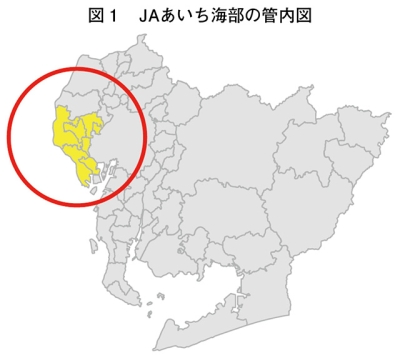

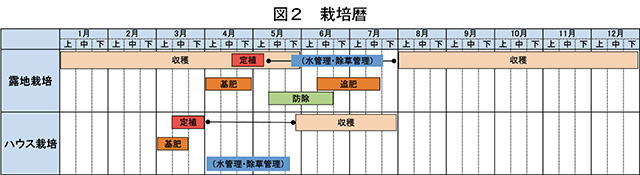

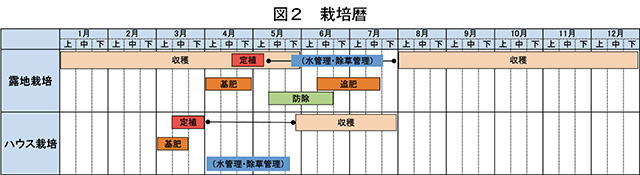

(3)作型

露地の栽培方法は、年明けから土作りや代かきなどを行い、4~5月に種れんこんの定植を行う。施肥は、4月に基肥(主に有機肥料)を散布して、6~7月に追肥(主に化成)を散布する。収穫期間は長期にわたり、8月~翌5月末までとなっている(図2)。

ハウスの栽培方法は、基本的な作業は露地栽培と同様であるが、施肥や定植の時期が異なり、収穫作業は5月下旬~7月下旬までとなっている。

管内におけるれんこん栽培の歴史は古く、約170年前の江戸時代に旧立田村の陽南寺の住職が、門前の田んぼにれんこんを植え付けたことが最初だと言い伝えられている。

また、れんこん栽培は、愛知県西部の木曽川沿岸に広がる海抜ゼロメートル地帯で行われ、土質も砂混じりの粘土質であり、れんこん栽培に適した土地であったことから栽培が盛んになった。

昭和34年の伊勢湾台風以降は、稲作転換作物として特にれんこん栽培が増加し、ピーク時の60年ごろには、作付面積が615ヘクタールまで増加した。現在は、作付面積は減少したものの、新品種や栽培方法の効率化を進め、全国有数のれんこん産地となっている。

(2)栽培の概要

現在は、約215ヘクタール(作物統計調査「令和5年産野菜生産出荷統計」)の水田で栽培が行われ、生産量は全国4位となっている。

れんこんの収穫は、鍬掘り(写真1)と水掘り(写真2)の2種類の手法で行われている。鍬掘りは、バックホー(重機)で表層の土を掘った後に鍬を使い、手作業で収穫を行う昔ながらの方法であり、水掘りは名前の通り、水圧で土を弾き飛ばし、圃場の中のれんこんを掘り起こす収穫方法である。

品種は、主に早生品種の「金澄」、中生品種の「ロータスホワイト」、晩生品種の「備中」の3品種を栽培し、出荷期間は、この3品種を組み合わせて露地栽培を8月~翌5月末、促成栽培を6~7月末とし、周年出荷を行っている。

(3)作型

露地の栽培方法は、年明けから土作りや代かきなどを行い、4~5月に種れんこんの定植を行う。施肥は、4月に基肥(主に有機肥料)を散布して、6~7月に追肥(主に化成)を散布する。収穫期間は長期にわたり、8月~翌5月末までとなっている(図2)。

ハウスの栽培方法は、基本的な作業は露地栽培と同様であるが、施肥や定植の時期が異なり、収穫作業は5月下旬~7月下旬までとなっている。

3 産地の概況

(1)海部れんこん組合

出荷組織は、昭和60年当時には旧立田村で15組織、旧八開村で10組織あったが、平成4年のJA合併(旧JA海部)を契機に再編が進むとともに、平成8年に広域集出荷施設および共同選果施設として「れんこんセンター」(写真3)を設置した。利用組織としては、出荷期間別に「海部ロータス研究会」と「海部れんこん組合」で編成されていたが、平成25年に両出荷組織が合併し、新生「海部れんこん組合」が発足した。

組織合併当時は、部会員数が181人、作付面積144ヘクタールであったが、現在(令和7年)は、部会員数123人、作付面積129ヘクタールと減少傾向となっている。しかしながら、1戸当たりの作付面積は、平成25年の約80アールから令和7年は約104アールと1.3倍に増加しており、農家の大規模化と作業の機械化が進んでいる。

(2)選果場

農家の高齢化や労働力減少に伴う産地の維持対策に加え、センター選別による品質向上対策として、コンテナ(バラ)出荷に対応した施設の整備が必要不可欠となったため、れんこん生産組織の再編に併せ、平成8年に選果機を整備した(写真4)。

令和5年には、整備後27年が経過し、老朽化による安定稼働への不安が課題となっていたことから、愛知県の補助金を活用して更新を行った。

れんこんセンターでは、通常の段ボール出荷の他、実需者に合わせたパック加工や贈答箱などの販売アイテムも取り扱っている。

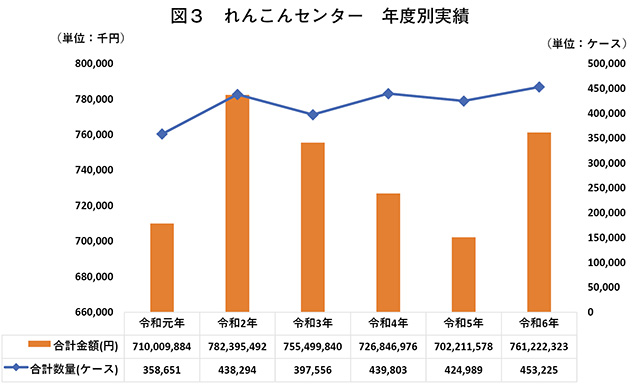

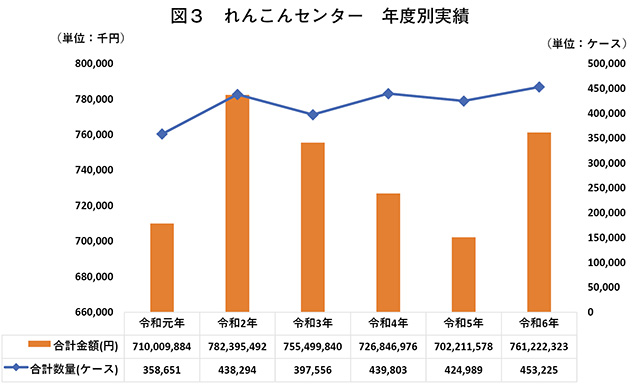

(3)販売状況

令和6年度のれんこんセンターの販売額および出荷量は、販売額約7億6000万円、出荷量約45万ケースとなっている(図3)。出荷量は、多少の変動はあるものの、増加傾向で推移している 主な販売先は、愛知県・岐阜県・三重県などの卸売市場となっており、すべて泥付きで通年出荷している。

(4)目揃え会・勉強会

海部れんこん組合では、消費者へ安全・安心で高品質なれんこんを届けるために、定期的な出荷物の検査や目揃え会(写真5)、栽培研修会(写真6)などを実施している。

(5)れんこん産地協議会の設立

「れんこん産地協議会」(以下「協議会」という)は、近年の高齢化や担い手不足、出荷量の減少などの課題解決に向けて、平成31年に産地基盤の強化とブランド力向上を目的に設立された。協議会は、愛知県・愛西市・JAあいち経済連・JAあいち海部と生産者からなっており、生産者は令和7年現在で75戸が加盟している。

協議会は、JAあいち海部や県・市などの関係機関と連携しながら、担い手育成や栽培技術の改善、品質向上などの事業に取り組んでいる。

出荷組織は、昭和60年当時には旧立田村で15組織、旧八開村で10組織あったが、平成4年のJA合併(旧JA海部)を契機に再編が進むとともに、平成8年に広域集出荷施設および共同選果施設として「れんこんセンター」(写真3)を設置した。利用組織としては、出荷期間別に「海部ロータス研究会」と「海部れんこん組合」で編成されていたが、平成25年に両出荷組織が合併し、新生「海部れんこん組合」が発足した。

組織合併当時は、部会員数が181人、作付面積144ヘクタールであったが、現在(令和7年)は、部会員数123人、作付面積129ヘクタールと減少傾向となっている。しかしながら、1戸当たりの作付面積は、平成25年の約80アールから令和7年は約104アールと1.3倍に増加しており、農家の大規模化と作業の機械化が進んでいる。

(2)選果場

農家の高齢化や労働力減少に伴う産地の維持対策に加え、センター選別による品質向上対策として、コンテナ(バラ)出荷に対応した施設の整備が必要不可欠となったため、れんこん生産組織の再編に併せ、平成8年に選果機を整備した(写真4)。

令和5年には、整備後27年が経過し、老朽化による安定稼働への不安が課題となっていたことから、愛知県の補助金を活用して更新を行った。

れんこんセンターでは、通常の段ボール出荷の他、実需者に合わせたパック加工や贈答箱などの販売アイテムも取り扱っている。

(3)販売状況

令和6年度のれんこんセンターの販売額および出荷量は、販売額約7億6000万円、出荷量約45万ケースとなっている(図3)。出荷量は、多少の変動はあるものの、増加傾向で推移している 主な販売先は、愛知県・岐阜県・三重県などの卸売市場となっており、すべて泥付きで通年出荷している。

(4)目揃え会・勉強会

海部れんこん組合では、消費者へ安全・安心で高品質なれんこんを届けるために、定期的な出荷物の検査や目揃え会(写真5)、栽培研修会(写真6)などを実施している。

(5)れんこん産地協議会の設立

「れんこん産地協議会」(以下「協議会」という)は、近年の高齢化や担い手不足、出荷量の減少などの課題解決に向けて、平成31年に産地基盤の強化とブランド力向上を目的に設立された。協議会は、愛知県・愛西市・JAあいち経済連・JAあいち海部と生産者からなっており、生産者は令和7年現在で75戸が加盟している。

協議会は、JAあいち海部や県・市などの関係機関と連携しながら、担い手育成や栽培技術の改善、品質向上などの事業に取り組んでいる。

4 「歴史ある産地の維持」を目指して ~ JAあいち海部と協議会の取り組み~

JAあいち海部では、産地における近年の高齢化や担い手不足、出荷量の減少などの課題を洗い出し、現状の把握とあるべき姿を検討し、産地としての維持・向上を目的に改善を図る取り組みを行った。

(1)課題の洗い出し

ア 課題1 部会員数の減少 ~担い手確保が急務~

海部れんこん組合の部会員数は、令和4年の時点で133人となっており、平成20年と比較すると、66人(約3割)減少していた。高齢化や後継者不足による農家数の減少が示唆され、作付面積の減少も見られた。経営の大規模化が進んでいたが、すでに各農家は、機械化など実施できることは導入済みであったため、産地の維持には担い手の確保が急務であると考えられた。また、新規就農者と既存生産者どちらにもアプローチし、担い手の拡大を目指す必要があった。

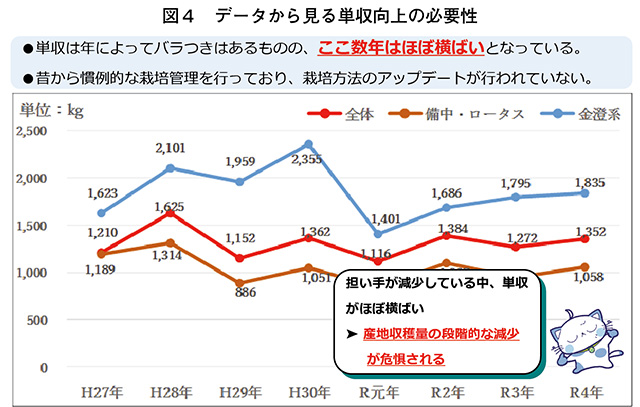

イ 課題2 収量の低下

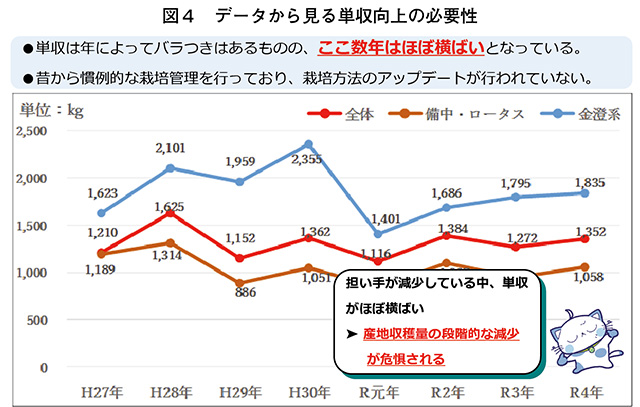

担い手が減少する中、単収がほぼ横ばいであり、このままでは産地としての収穫量の段階的な減少が危惧された。このため、慣行栽培の見直しや施肥などについて見直すことが必要と考えた(図4)。

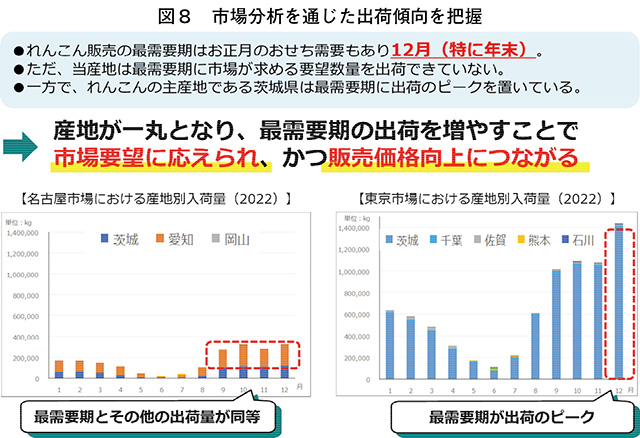

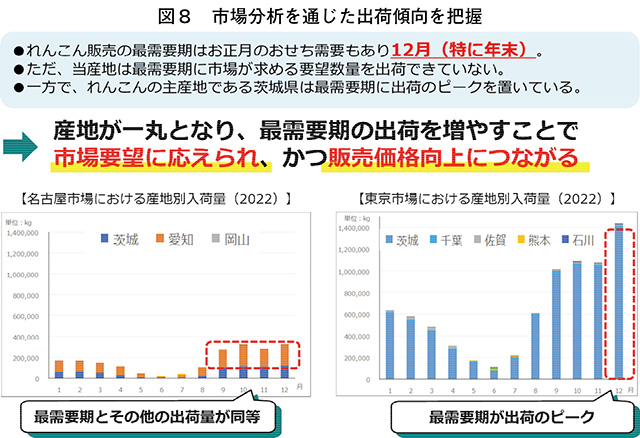

ウ 課題3 販売力向上の必要性

出荷量は年によってばらつきがあるものの、販売単価は平成27年の1キログラム当たり524円をピークに年々下落しており、令和4年には同345円(平成27年比34.2%安)まで低下した。れんこんの需要期に市場が求める要望数を出荷できていないことなどの課題を洗い出し、対策を検討した。

(2)課題への対応

ア 担い手の確保への取り組み

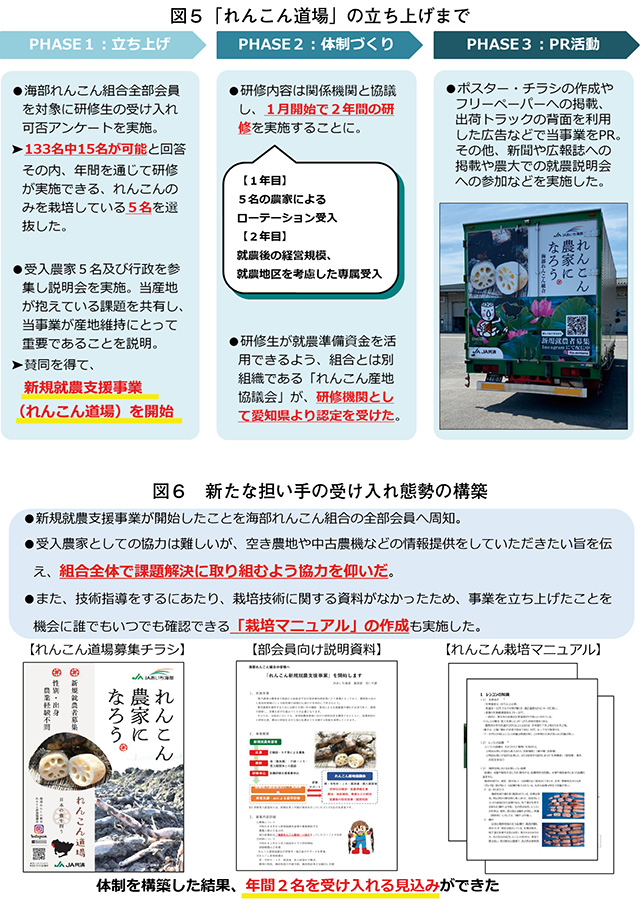

(ア)れんこん道場(新規就農支援事業)の立ち上げ

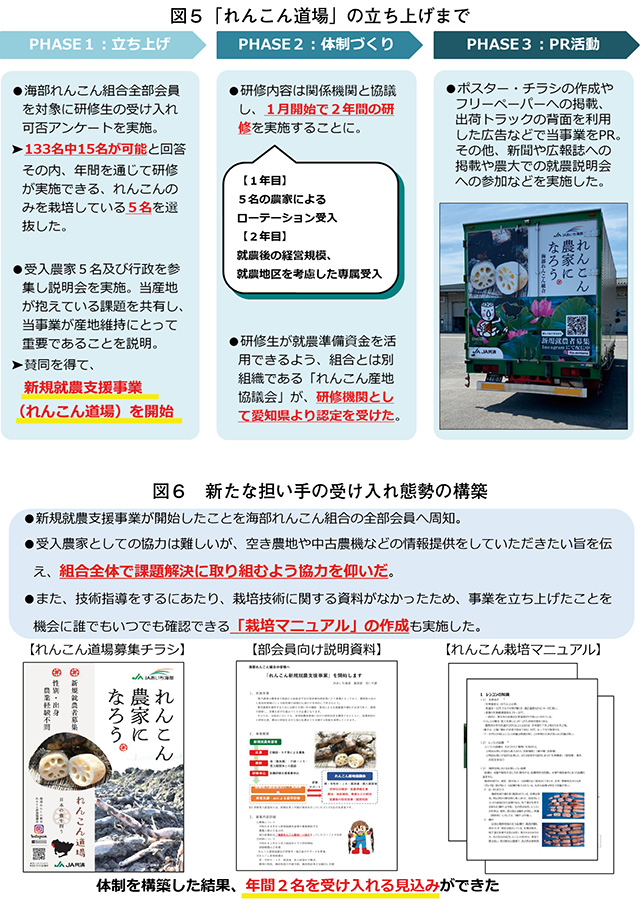

協議会は、地域農業の持続的な発展に向けて、新たな参入者の育成と定着を重要な課題と位置付けている。特に、担い手不足が深刻化する中で、未経験者や若手農業者が安心して参入できる体制の整備が求められていた。そこで協議会は、令和5年に研修制度「れんこん道場」を創設し、新たな担い手を育成する事業を開始した(図5、6)。

れんこん道場では、れんこん農家の下で2年間の研修を行い、栽培技術の習得の他、収穫・出荷・経営管理に至るまで体系的に研修制度が設計され、実践的な技術の習得が可能となっており、就農後も、JAあいち海部や各関係機関によって技術指導や情報提供が継続的に行われ、新たな参入者の定着を促している。

(イ)既存農家へのより良い提案

個選を主体とする既存農家の抱える課題や問題点について、個々の農家に対し、複数回訪問しヒアリングを行い、その対策について提案を行った。

イ 収量低下への対策

(ア)無人航空機を活用した農薬・肥料散布

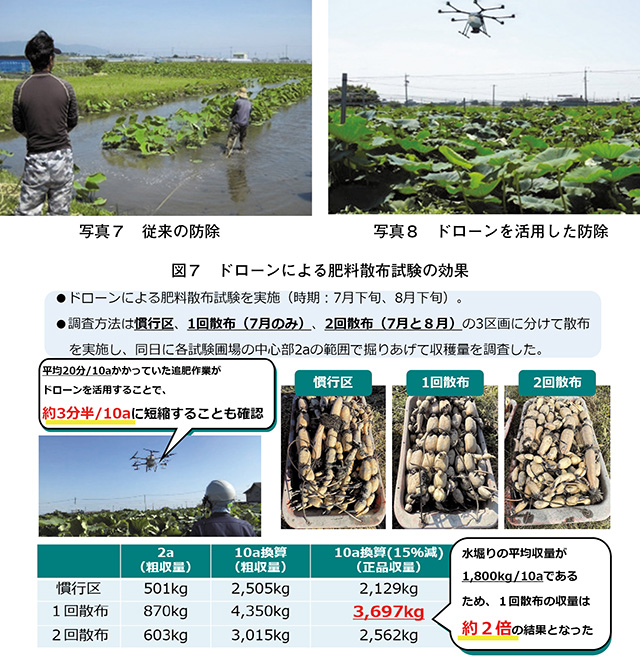

れんこんの病害虫防除や施肥は、生育期である夏の高温期に湛水(水田などに水を張って溜める)状態の水田を移動しながら作業するため、非常に重労働かつ非効率で生産者の負担となっていた(写真7)。

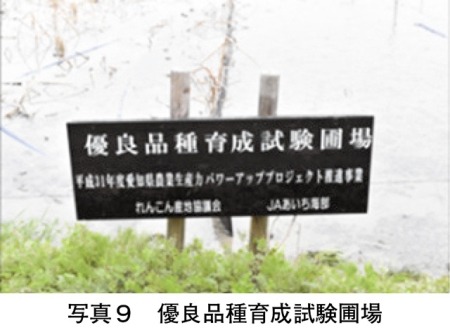

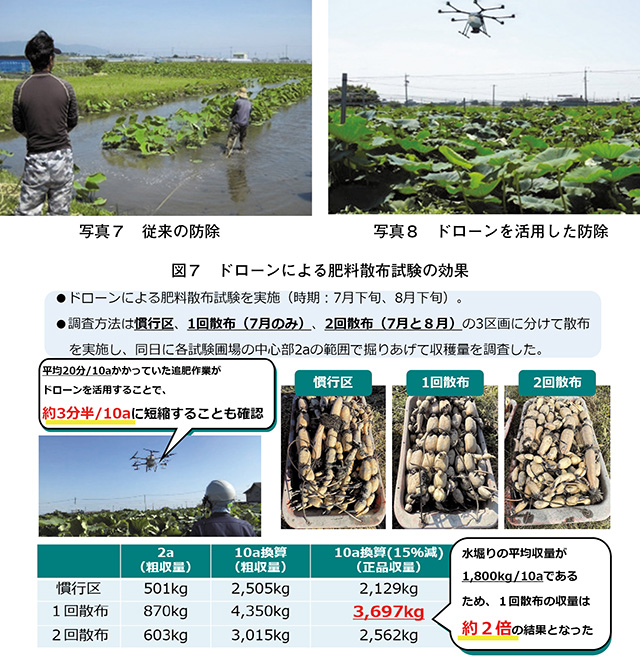

そのため、これらの作業の軽労化・効率化を図るため、協議会は農業サービス事業体と連携して無人航空機(ラジオコントロールヘリコプターやドローン)による防除・施肥技術の導入と普及を推進し、省力的な作業体系を確立した(写真8)。防除および施肥の作業時間は、無人航空機を活用することにより、従来の10分の1まで短縮することが実証され、今後もさらなる普及が見込まれている(図7)。

(イ)優良品種の導入

当産地の収穫作業は、従来「鍬掘り」のみであったが、近年は省力的な「水掘り」が普及している。そこで協議会は、平成31年から当産地に適した水掘り品種の選定と産地への普及を目的に、優良品種の試験栽培を開始した(写真9)。

地域に適した品種を選定するために、協議会で試験圃場を設置し、構成員による栽培・収穫作業や品種の評価を行い、当産地での栽培に適していると判断された優良品種の種を、各生産者へ供給した。これにより水掘りの作付面積は、平成30年には全体の約11%であったが、令和6年には約28%にまで拡大しており、収穫作業の省力化と労働時間の削減が着実に進んでいる。

ウ 販売力向上への対応

(ア)産地として市場の需要量に応える努力

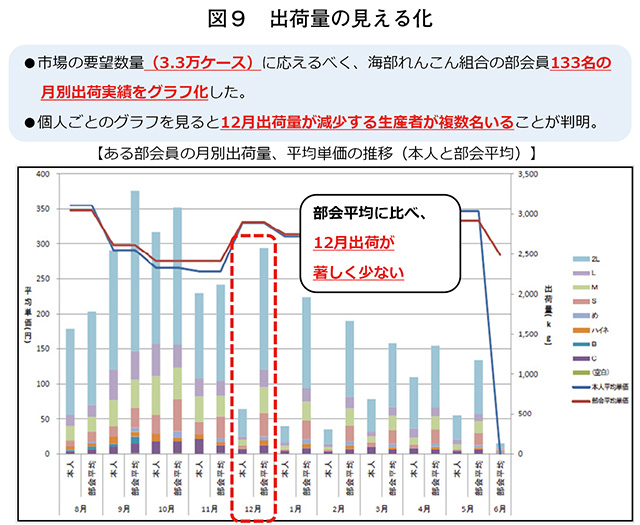

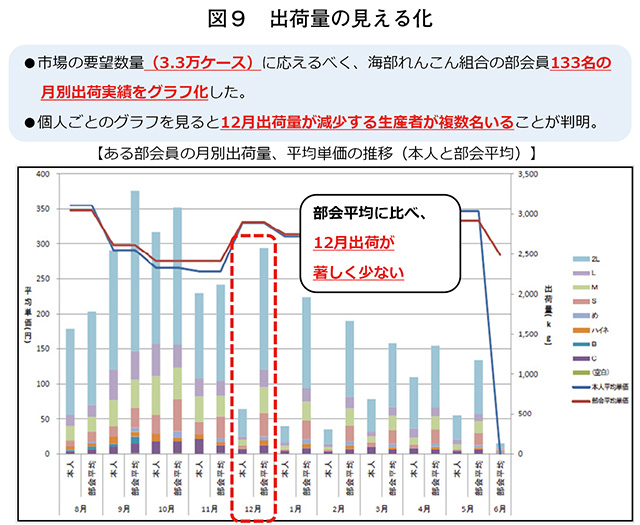

図8の通り、市場分析を通じた当産地の出荷傾向を把握した。市場の求める数量(3.3万ケース)を出荷出来ていない(特に年末の最需要期)ことが課題として考えられたため、市場の要望数量に応えるべく、要望数量および133人の部会員の月別出荷量を見える化(図9)することにより、需要期の出荷量が減少している生産者に対し、本取り組みの目的や趣旨を改めて説明し、出荷の誘導を図った。産地が一体となり取り組んだ結果、令和5年は、海部れんこん組合として7年ぶりに市場の要望数量を超える出荷量を達成することができた。

(イ)新たな販売先の確保

~輸出への取り組み~

不需要期(特に夏場)の販売対策および中長期的な国内マーケットの縮小といった課題に対して、令和5年度より輸出事業を展開している。

事業を進めるに当たり、「輸出事業計画」を策定し、全国で初めてれんこんの輸出事業者として国から認定を取得した。その後、国費事業である「GFPグローバル産地づくり推進事業」を活用して、事業を開始することとした。

令和5年度より事業を開始して、現地(ハワイ、シンガポールおよび香港の3カ国)を訪問してのマーケット調査やバイヤーとの商談(写真10)などを経て、令和6年度から取引を開始している。

令和7年度もさらなる取引の拡大に向けて、PR動画や商談会への出店を計画しており、短期的な目標として令和8年度までに出荷量7.5トンを目指している。

(3)取り組みのまとめ

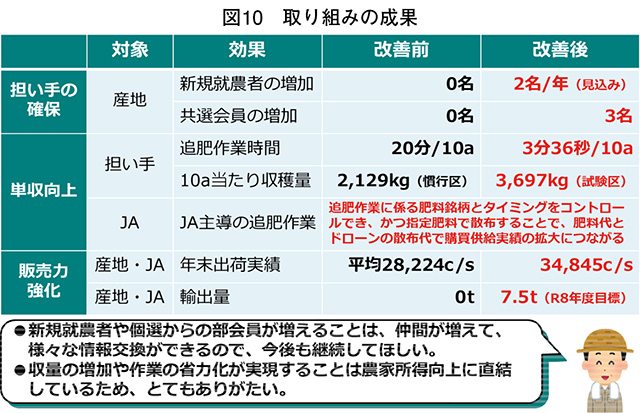

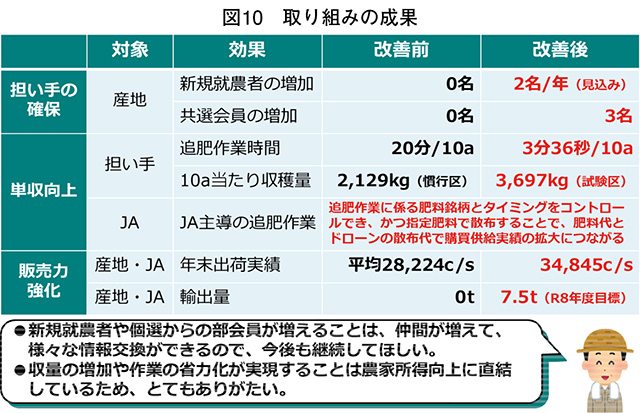

上記のような課題の洗い出しとそれぞれに対して改善をはかる取り組みの結果、その前後で大きな変化が見られた(図10)。今後も産地が一体となり取り組んでまいりたい。

(1)課題の洗い出し

ア 課題1 部会員数の減少 ~担い手確保が急務~

海部れんこん組合の部会員数は、令和4年の時点で133人となっており、平成20年と比較すると、66人(約3割)減少していた。高齢化や後継者不足による農家数の減少が示唆され、作付面積の減少も見られた。経営の大規模化が進んでいたが、すでに各農家は、機械化など実施できることは導入済みであったため、産地の維持には担い手の確保が急務であると考えられた。また、新規就農者と既存生産者どちらにもアプローチし、担い手の拡大を目指す必要があった。

イ 課題2 収量の低下

担い手が減少する中、単収がほぼ横ばいであり、このままでは産地としての収穫量の段階的な減少が危惧された。このため、慣行栽培の見直しや施肥などについて見直すことが必要と考えた(図4)。

ウ 課題3 販売力向上の必要性

出荷量は年によってばらつきがあるものの、販売単価は平成27年の1キログラム当たり524円をピークに年々下落しており、令和4年には同345円(平成27年比34.2%安)まで低下した。れんこんの需要期に市場が求める要望数を出荷できていないことなどの課題を洗い出し、対策を検討した。

(2)課題への対応

ア 担い手の確保への取り組み

(ア)れんこん道場(新規就農支援事業)の立ち上げ

協議会は、地域農業の持続的な発展に向けて、新たな参入者の育成と定着を重要な課題と位置付けている。特に、担い手不足が深刻化する中で、未経験者や若手農業者が安心して参入できる体制の整備が求められていた。そこで協議会は、令和5年に研修制度「れんこん道場」を創設し、新たな担い手を育成する事業を開始した(図5、6)。

れんこん道場では、れんこん農家の下で2年間の研修を行い、栽培技術の習得の他、収穫・出荷・経営管理に至るまで体系的に研修制度が設計され、実践的な技術の習得が可能となっており、就農後も、JAあいち海部や各関係機関によって技術指導や情報提供が継続的に行われ、新たな参入者の定着を促している。

(イ)既存農家へのより良い提案

個選を主体とする既存農家の抱える課題や問題点について、個々の農家に対し、複数回訪問しヒアリングを行い、その対策について提案を行った。

イ 収量低下への対策

(ア)無人航空機を活用した農薬・肥料散布

れんこんの病害虫防除や施肥は、生育期である夏の高温期に湛水(水田などに水を張って溜める)状態の水田を移動しながら作業するため、非常に重労働かつ非効率で生産者の負担となっていた(写真7)。

そのため、これらの作業の軽労化・効率化を図るため、協議会は農業サービス事業体と連携して無人航空機(ラジオコントロールヘリコプターやドローン)による防除・施肥技術の導入と普及を推進し、省力的な作業体系を確立した(写真8)。防除および施肥の作業時間は、無人航空機を活用することにより、従来の10分の1まで短縮することが実証され、今後もさらなる普及が見込まれている(図7)。

(イ)優良品種の導入

当産地の収穫作業は、従来「鍬掘り」のみであったが、近年は省力的な「水掘り」が普及している。そこで協議会は、平成31年から当産地に適した水掘り品種の選定と産地への普及を目的に、優良品種の試験栽培を開始した(写真9)。

地域に適した品種を選定するために、協議会で試験圃場を設置し、構成員による栽培・収穫作業や品種の評価を行い、当産地での栽培に適していると判断された優良品種の種を、各生産者へ供給した。これにより水掘りの作付面積は、平成30年には全体の約11%であったが、令和6年には約28%にまで拡大しており、収穫作業の省力化と労働時間の削減が着実に進んでいる。

ウ 販売力向上への対応

(ア)産地として市場の需要量に応える努力

図8の通り、市場分析を通じた当産地の出荷傾向を把握した。市場の求める数量(3.3万ケース)を出荷出来ていない(特に年末の最需要期)ことが課題として考えられたため、市場の要望数量に応えるべく、要望数量および133人の部会員の月別出荷量を見える化(図9)することにより、需要期の出荷量が減少している生産者に対し、本取り組みの目的や趣旨を改めて説明し、出荷の誘導を図った。産地が一体となり取り組んだ結果、令和5年は、海部れんこん組合として7年ぶりに市場の要望数量を超える出荷量を達成することができた。

(イ)新たな販売先の確保

~輸出への取り組み~

不需要期(特に夏場)の販売対策および中長期的な国内マーケットの縮小といった課題に対して、令和5年度より輸出事業を展開している。

事業を進めるに当たり、「輸出事業計画」を策定し、全国で初めてれんこんの輸出事業者として国から認定を取得した。その後、国費事業である「GFPグローバル産地づくり推進事業」を活用して、事業を開始することとした。

令和5年度より事業を開始して、現地(ハワイ、シンガポールおよび香港の3カ国)を訪問してのマーケット調査やバイヤーとの商談(写真10)などを経て、令和6年度から取引を開始している。

令和7年度もさらなる取引の拡大に向けて、PR動画や商談会への出店を計画しており、短期的な目標として令和8年度までに出荷量7.5トンを目指している。

(3)取り組みのまとめ

上記のような課題の洗い出しとそれぞれに対して改善をはかる取り組みの結果、その前後で大きな変化が見られた(図10)。今後も産地が一体となり取り組んでまいりたい。

5 さらなるれんこんの魅力をPR

(1)PB商品など

近年の多様化する消費者需要に対応するため、さまざまなアイテム開発に着手し、幅広く消費者に向けて当産地のれんこんの魅力を発信している(写真11、12、13)。

(2)収穫体験

毎年、管内の小学生や消費者などを対象にれんこんの収穫体験を開催し、普段農業との関わりがない利用者へ農業を学ぶ機会を提供して地域農業の魅力を発信している(写真14)。

収穫体験は、食育の一環として、普段食べているれんこんがどのように栽培されているのかを知り、自ら収穫することで生産者の苦労や食への興味・関心を持ってもらうように働きかけている。

また、自ら収穫したれんこんを参加した記念品として提供し、新たな食べ方の提案も行うなど、消費宣伝活動も実施している。

(3)れんこんグランプリ

栽培技術向上による産地振興と消費者へのPRを目的として、令和4年度より、れんこんの品評会である「れんこんグランプリ」を毎年開催している(写真15)。

毎年生産者から100点以上が出品され、外観や形状、重量などを総合的に判断して約10点を表彰している。出品されたれんこんは、JA産直店舗や地元スーパーで販売され、消費者へ当イベントを通じた産地振興の取り組みをPRしている。

近年の多様化する消費者需要に対応するため、さまざまなアイテム開発に着手し、幅広く消費者に向けて当産地のれんこんの魅力を発信している(写真11、12、13)。

(2)収穫体験

毎年、管内の小学生や消費者などを対象にれんこんの収穫体験を開催し、普段農業との関わりがない利用者へ農業を学ぶ機会を提供して地域農業の魅力を発信している(写真14)。

収穫体験は、食育の一環として、普段食べているれんこんがどのように栽培されているのかを知り、自ら収穫することで生産者の苦労や食への興味・関心を持ってもらうように働きかけている。

また、自ら収穫したれんこんを参加した記念品として提供し、新たな食べ方の提案も行うなど、消費宣伝活動も実施している。

(3)れんこんグランプリ

栽培技術向上による産地振興と消費者へのPRを目的として、令和4年度より、れんこんの品評会である「れんこんグランプリ」を毎年開催している(写真15)。

毎年生産者から100点以上が出品され、外観や形状、重量などを総合的に判断して約10点を表彰している。出品されたれんこんは、JA産直店舗や地元スーパーで販売され、消費者へ当イベントを通じた産地振興の取り組みをPRしている。

◆一言アピール◆

JAあいち海部のれんこんは、泥付きで出荷を行っているため、掘りたてのれんこんを長く楽しめます。夏場はシャキシャキした食感でみずみずしく、冬場は甘みが強く柔らかいことが特徴です。

また、れんこんは、ビタミンCや食物繊維などが豊富に含まれており、さまざまな健康効果も期待でき、さらには縁起の良い食材としても知られています。定番の煮物やきんぴらはもちろんのこと、サラダや揚げ物など、どんな料理にでも合う食材ですので、是非一度ご家庭にてJAあいち海部のれんこんをご賞味下さい。

また、れんこんは、ビタミンCや食物繊維などが豊富に含まれており、さまざまな健康効果も期待でき、さらには縁起の良い食材としても知られています。定番の煮物やきんぴらはもちろんのこと、サラダや揚げ物など、どんな料理にでも合う食材ですので、是非一度ご家庭にてJAあいち海部のれんこんをご賞味下さい。

◆お問い合わせ先◆

担当部署:あいち海部農業協同組合 農産部 担い手課

住 所:〒496-0876 愛知県津島市大縄町9丁目63番地

電話番号:0567-23-6913

FAX番号:0567-23-3018

ホームページ:https://www.ja-aichiama.com

住 所:〒496-0876 愛知県津島市大縄町9丁目63番地

電話番号:0567-23-6913

FAX番号:0567-23-3018

ホームページ:https://www.ja-aichiama.com