ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 山形県 JA鶴岡 抜群のうま味と香り。日本一のえだまめと称される「だだちゃ豆」

鶴岡市農業協同組合 営農販売部園芸特産課 販売係 野尻耕平

営農販売部生産振興課 営農指導係 本間一輝

営農販売部生産振興課 営農指導係 本間一輝

1 産地の概要

鶴岡市農業協同組合(以下「JA鶴岡」という)は、山形県の庄内地方に位置し、市町村合併前の旧鶴岡市を管内としている(図1)。庄内地方の日本海側には、庄内砂丘と呼ばれる日本有数の砂丘地帯があり、内陸部には、米づくりに適した庄内平野が広がっている。東側に月山を中心とした出羽丘陵、北に鳥海山、南に朝日山地と、三方を山に囲まれており、これらの山々の雪解け水が良質な地下水を形成し、豊かな作物を生み出している。対馬暖流の影響を受ける庄内地方は、県内陸部より温暖で降雪量も少ないものの、年間を通じて風の強い地域で、特に冬は北西の季節風による地吹雪と呼ばれる風雪が発生する。

JA鶴岡管内では、稲作を基盤に、砂丘地ではメロン、平野部ではだだちゃ豆を中心とした生産が行われており、その他にもミニトマト、さやいんげん、ねぎ、花きなどが盛んに生産されている。

JA鶴岡の令和6年度の総販売額は約98億6041万円であり、その内訳は米穀約61億7333万円、園芸35億5584万円、畜産1億3124万円となっている。園芸の主体は、メロン(約11.6億円)、だだちゃ豆(約6.2億円)、花き(約6.1億円)、ミニトマト(約6.2億円)である。

なお、鶴岡市は、平成26年12月1日、地域が守り育ててきた食の多彩な文化の承継発展や、生産から加工、流通、観光、飲食、食器など、視野の広い食関係産業の活性化に取り組んできたことが評価され、ユネスコ創造都市ネットワーク(注)の食文化部門で、日本初のユネスコ創造都市に加盟が認定された。

(注)ユネスコ創造都市ネットワークは、加盟する都市が国際ネットワークの中で連携して、創造的な地域産業を振興し、文化の多様性保護と世界の持続的発展に貢献することを目的とし、ユネスコが2004(平成16)年に創設した制度。

JA鶴岡管内では、稲作を基盤に、砂丘地ではメロン、平野部ではだだちゃ豆を中心とした生産が行われており、その他にもミニトマト、さやいんげん、ねぎ、花きなどが盛んに生産されている。

JA鶴岡の令和6年度の総販売額は約98億6041万円であり、その内訳は米穀約61億7333万円、園芸35億5584万円、畜産1億3124万円となっている。園芸の主体は、メロン(約11.6億円)、だだちゃ豆(約6.2億円)、花き(約6.1億円)、ミニトマト(約6.2億円)である。

なお、鶴岡市は、平成26年12月1日、地域が守り育ててきた食の多彩な文化の承継発展や、生産から加工、流通、観光、飲食、食器など、視野の広い食関係産業の活性化に取り組んできたことが評価され、ユネスコ創造都市ネットワーク(注)の食文化部門で、日本初のユネスコ創造都市に加盟が認定された。

(注)ユネスコ創造都市ネットワークは、加盟する都市が国際ネットワークの中で連携して、創造的な地域産業を振興し、文化の多様性保護と世界の持続的発展に貢献することを目的とし、ユネスコが2004(平成16)年に創設した制度。

2 だだちゃ豆栽培の歴史

鶴岡市は、山形県の日本海沿岸に位置し、対馬暖流の影響から比較的温暖であり、標高は40~150メートル、四季の変化が明確な月山赤川水系の扇状地で、砂壌土が多く透水性が良いため、だだちゃ豆の栽培に適した土地である。

だだちゃ豆は大変「わがまま」な品種であり、他の地域で生産しても品種特性が消されてしまう。そのため生産地・生産者を限定して栽培している。「だだちゃ」は、山形県庄内地方の方言で「お父さん・親父」という意味。昔、庄内藩の殿様が「これはどこのだだちゃのえだまめか?」と尋ねたのが名前の由来といわれている。

現在、だだちゃ豆と言われる品種は約40前後あるが、鶴岡市の生産者組織連絡協議会では8品種に限定している。だだちゃ豆は在来種であり、えだまめを栽培している中から変異的に現れた特においしいえだまめを選抜してきた。だだちゃ豆は、昭和の終わり頃まで枝付き形態での地場出荷が中心で、さやもぎをして袋詰めでの県外出荷が軌道に乗り始めたのは、平成に入ってからである。

だだちゃ豆は大変「わがまま」な品種であり、他の地域で生産しても品種特性が消されてしまう。そのため生産地・生産者を限定して栽培している。「だだちゃ」は、山形県庄内地方の方言で「お父さん・親父」という意味。昔、庄内藩の殿様が「これはどこのだだちゃのえだまめか?」と尋ねたのが名前の由来といわれている。

現在、だだちゃ豆と言われる品種は約40前後あるが、鶴岡市の生産者組織連絡協議会では8品種に限定している。だだちゃ豆は在来種であり、えだまめを栽培している中から変異的に現れた特においしいえだまめを選抜してきた。だだちゃ豆は、昭和の終わり頃まで枝付き形態での地場出荷が中心で、さやもぎをして袋詰めでの県外出荷が軌道に乗り始めたのは、平成に入ってからである。

3 だだちゃ豆の特徴(写真1)

(1)外見は、さやの表面に茶色のうぶ毛があり、2粒莢中心で豆と豆の間にくびれがある。

(2)食味の点では、他の品種に比べて糖分と遊離アミノ酸が豊富に含まれており、甘味・旨味が格段に違う。また、食味を低下させるたんぱく質も少ないのが特徴。

(3)ゆでた時の香りが良く、これは、香り米などにも含まれる香気成分を含むことによるもの。

(2)食味の点では、他の品種に比べて糖分と遊離アミノ酸が豊富に含まれており、甘味・旨味が格段に違う。また、食味を低下させるたんぱく質も少ないのが特徴。

(3)ゆでた時の香りが良く、これは、香り米などにも含まれる香気成分を含むことによるもの。

4 だだちゃ豆を作りお届けする工夫

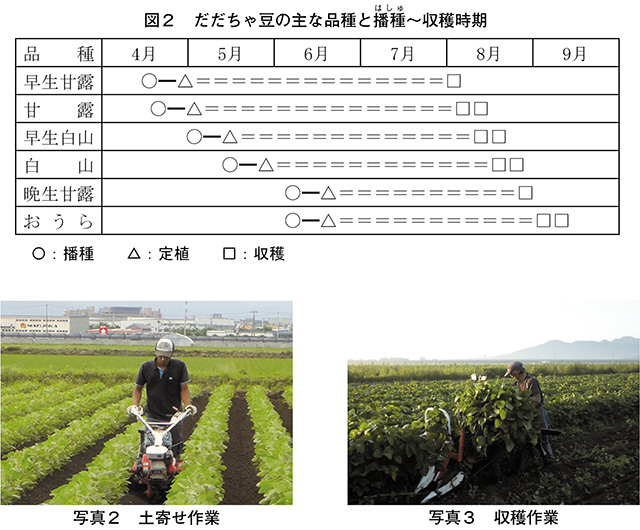

だだちゃ豆の主な品種とその栽培カレンダーを図2に示した。このように品種により、播種から収穫までの時期を少しずつずらしている。

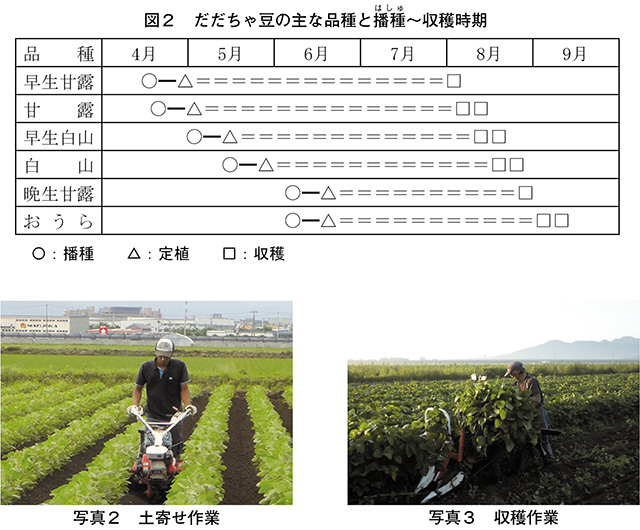

だだちゃ豆のおいしさの決め手は「根粒菌」である。根粒菌は、根っこに付いている丸い球状の根粒にすむ細菌で、宿主の植物の生育に欠かせない窒素を供給する働きをしている。手間暇を惜しまずに小まめに土寄せ(写真2)を何度も繰り返し、この根粒菌を増やすことにより、より一層おいしいだだちゃ豆が育つ。さらに、土寄せ作業を繰り返し行うことにより通気性・排水性がよくなり、雑草除去にもなるため害虫も減り、病気に強い健康なえだまめが収穫できる。

また、おいしいだだちゃ豆をお届けするためには鮮度が命であり、徹底した温度管理が必要となる。収穫適期はほんの一瞬で、さらに天候に左右される上、収穫時間にも制限があるため、収穫作業は夜が明けないうちからライトを照らして行われる(写真3)。えだまめは暑さに弱くデリケートで、炎暑の中で収穫すると豆が熱をもち、蒸れて腐ってしまう。そこで、新鮮さを保つために収穫したらすぐ作業場に運び、枝からさやを取る。その後、ひとさやずつ選別・袋詰めして保冷庫に入れて保管し、朝採りのものはその日のうちに出荷する。集荷場でも保冷庫に入れ、出荷のトラックも保冷車で輸送するなど、最後まで温度管理されて消費地に届けられる。

「旬の一番おいしい時期に食べてほしい」それが生産から流通まで一貫しただだちゃ豆づくりのおいしさへのこだわりである。

だだちゃ豆のおいしさの決め手は「根粒菌」である。根粒菌は、根っこに付いている丸い球状の根粒にすむ細菌で、宿主の植物の生育に欠かせない窒素を供給する働きをしている。手間暇を惜しまずに小まめに土寄せ(写真2)を何度も繰り返し、この根粒菌を増やすことにより、より一層おいしいだだちゃ豆が育つ。さらに、土寄せ作業を繰り返し行うことにより通気性・排水性がよくなり、雑草除去にもなるため害虫も減り、病気に強い健康なえだまめが収穫できる。

また、おいしいだだちゃ豆をお届けするためには鮮度が命であり、徹底した温度管理が必要となる。収穫適期はほんの一瞬で、さらに天候に左右される上、収穫時間にも制限があるため、収穫作業は夜が明けないうちからライトを照らして行われる(写真3)。えだまめは暑さに弱くデリケートで、炎暑の中で収穫すると豆が熱をもち、蒸れて腐ってしまう。そこで、新鮮さを保つために収穫したらすぐ作業場に運び、枝からさやを取る。その後、ひとさやずつ選別・袋詰めして保冷庫に入れて保管し、朝採りのものはその日のうちに出荷する。集荷場でも保冷庫に入れ、出荷のトラックも保冷車で輸送するなど、最後まで温度管理されて消費地に届けられる。

「旬の一番おいしい時期に食べてほしい」それが生産から流通まで一貫しただだちゃ豆づくりのおいしさへのこだわりである。

5 販売の歴史

地場出荷が中心だった「だだちゃ豆」だが、東京のスーパーのバイヤーから「東京に出荷して欲しい」という要望があり、昭和61年から京浜方面へ脱莢しての出荷を始めた。初年度は320キログラム程度の出荷量からスタートしたが、着荷した時にさやが黄化していたり、独特の香りが腐っていると誤解されたりと、出荷開始から3~4年は苦労の連続であった。平成2年から包装資材を変え、予冷の徹底を図ることにより鮮度保持に万全を期すとともに、形質統一のため採種の一元化などに取り組んだ(写真4)。その期間中、米価の下落と水田転作の増加が相まってだだちゃ豆の生産が拡大され、令和6年度の栽培面積は220ヘクタールとなっている。

近年では、規格外品を有効活用するため、だだちゃ豆フリーズドライ(写真5)や、だだちゃ豆アイス(写真6)のほか、冷凍だだちゃ豆、加工原料(むき豆・クラッシュ・パウダー)など加工品の開発にも取り組んでいる。

近年では、規格外品を有効活用するため、だだちゃ豆フリーズドライ(写真5)や、だだちゃ豆アイス(写真6)のほか、冷凍だだちゃ豆、加工原料(むき豆・クラッシュ・パウダー)など加工品の開発にも取り組んでいる。

6 だだちゃ豆のおいしい食べ方(ゆで方)

(1)さや付きの豆を入れたおけに、水を少なめに入れて、ゴシゴシと強くこすり毛を洗い流す。

(2)ざるに上げて、水気を切る。鍋に豆の量の約3倍の水を入れ、塩を少々入れた後、沸騰させる。

(3)沸騰した湯の中に豆を入れてふたをする。(約3~4分)

(4)すばやくざるにあげて、うちわなどであおぐか、流水で冷まし塩を振る。

(2)ざるに上げて、水気を切る。鍋に豆の量の約3倍の水を入れ、塩を少々入れた後、沸騰させる。

(3)沸騰した湯の中に豆を入れてふたをする。(約3~4分)

(4)すばやくざるにあげて、うちわなどであおぐか、流水で冷まし塩を振る。

◆一言アピール◆

管内の生産者が丹精込めて作ったえだまめが、7月下旬から9月上旬にかけて出荷される。日本一のえだまめと称される「だだちゃ豆」は最適な環境である鶴岡市で栽培され、きめ細やかな栽培管理を徹底しており、今年も甘味・うま味の強い極上のだだちゃ豆が仕上がっている。一口食べるとえだまめのイメージが変わること間違いなし。JA鶴岡産のだだちゃ豆を見かけた際は、ぜひご賞味いただきたい。

◆お問い合わせ先◆

担当部署:鶴岡市農業協同組合 営農販売部 園芸特産課

住 所:〒997-0052 山形県鶴岡市覚岸寺字水上199

電話番号:(0235)29-2828

FAX番号:(0235)29-2832

ホームページ:https://ja-tsuruoka.sanchoku-prime.com/

住 所:〒997-0052 山形県鶴岡市覚岸寺字水上199

電話番号:(0235)29-2828

FAX番号:(0235)29-2832

ホームページ:https://ja-tsuruoka.sanchoku-prime.com/