ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 静岡県 JA大井川 冬場に楽しむシャキシャキで新鮮「おおいがわレタス」

大井川農業協同組合 初倉営農経済センター(園芸花卉センター所属) 曽根 康成

1 産地の概要

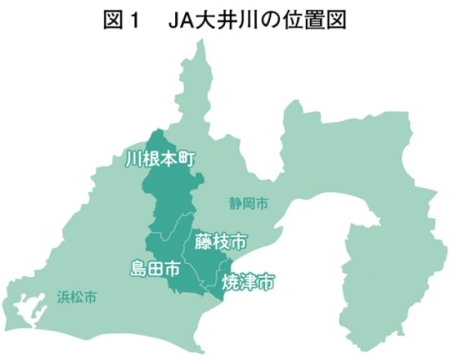

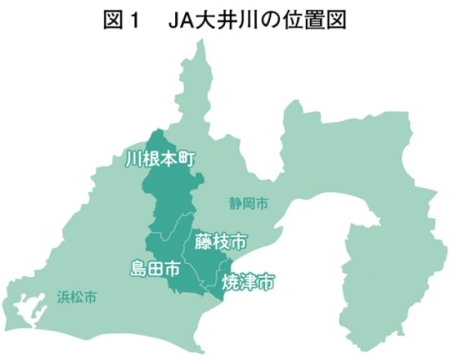

大井川農業協同組合(以下「JA大井川」という)は、静岡県の中西部地区に位置し、1993(平成5)年3月に六つのJA(島田市、藤枝市、焼津市、大井川町、岡部町、キタハイ)が合併して誕生した。母なる大河に由来し、私たちに大いなる恵みをもたらすよう願いを込めて「JA大井川」と名付けられ、島田市(旧金谷町、旧川根町)、藤枝市(旧岡部町)、焼津市(旧大井川町)、川根本町を管内としている(図1)。

年間平均気温が16度と温暖な気候で、レタスをはじめ、茶、いちご、みかんといった農産物が豊富に栽培されている。静岡県の中心を流れる大井川という豊富な水資源がある流域で、恵まれた気候と土壌条件により、レタス栽培に適した地域となっており、栽培開始から70年を超える歴史ある地域である。

2023(令和5)年度のJA大井川の販売額は、60億7000万円となっており、このうち青果物は34億円で全体の56%を占め、レタスは5億5000万円で青果物の16%を占めている。

年間平均気温が16度と温暖な気候で、レタスをはじめ、茶、いちご、みかんといった農産物が豊富に栽培されている。静岡県の中心を流れる大井川という豊富な水資源がある流域で、恵まれた気候と土壌条件により、レタス栽培に適した地域となっており、栽培開始から70年を超える歴史ある地域である。

2023(令和5)年度のJA大井川の販売額は、60億7000万円となっており、このうち青果物は34億円で全体の56%を占め、レタスは5億5000万円で青果物の16%を占めている。

2 レタス部会の概要

JA大井川レタス部会(以下「部会」という)は、レタス栽培がJA大井川管内にて開始された数年後の1954(昭和29)年に旧初倉村農協にて部会が設立され、共同販売が開始されたことを端緒とする。部会設立後、昨年の2024(令和6)年には、部会設立70周年となり、節目の年を迎えた。現在の部会員数は102人(結球レタス83人、非結球レタス21人〈重複2人〉)、栽培面積は100ヘクタールとなっている。JA大井川を通じて出荷されるレタスは、「おおいがわレタス」「おおいがわサニーレタス」として評価されており、静岡県下のJAから出荷されるレタスは「うまレタ。」としてブランド化されている。

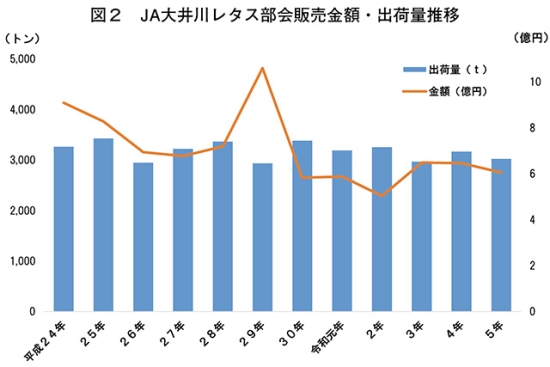

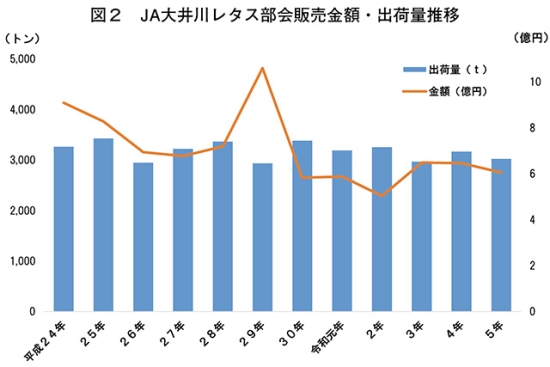

2023(令和5)年度の部会生産量は、結球レタスで2845トン、非結球レタスで200トンの計3045トンであった(図2)。

2023(令和5)年度の部会生産量は、結球レタスで2845トン、非結球レタスで200トンの計3045トンであった(図2)。

3 栽培概要

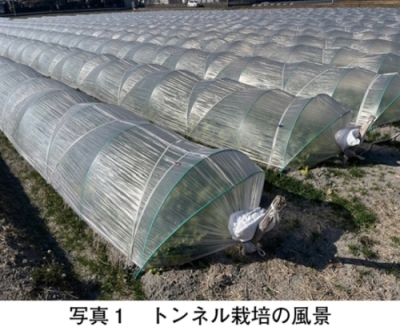

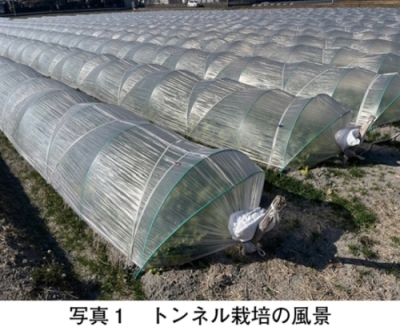

JA大井川のレタスは、水稲栽培が終了した水田にて生産されている(写真1)。8月下旬より播種を開始し、9月中旬以降に順次定植を開始し、10月下旬より収穫開始となる。終了時期は、播種は11月まで、定植は12月まで、収穫は4月上旬を目途としている。レタス生産者の多くは茶との複合経営となっているため、茶の摘採が始まる4月中旬以降の生産は少ない。

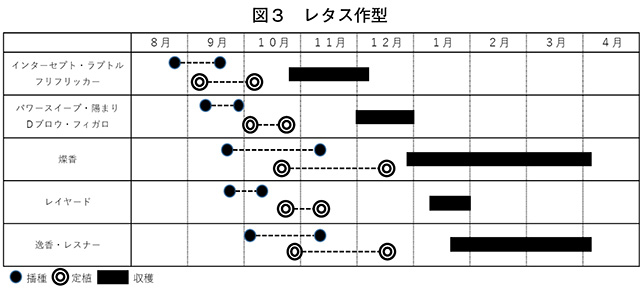

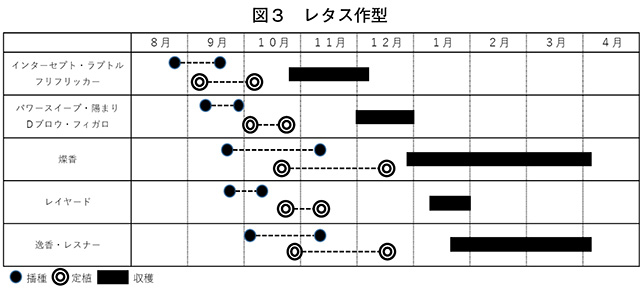

品種については、部会において毎年更新される推奨品種(結球レタス11品種、非結球レタス3品種)を中心に、気候条件や圃場条件に合わせて、生産者自身が選定し栽培を行っている(図3)。育苗は、育苗センターを利用している生産者が5%で、部会員の95%は自家育苗にて生産している。

収穫は日中に行い、収穫したレタスを自家の作業場へと持ち帰る。作業場にて切り口を包丁で切り、きれいに拭き取った後、包装機にてラップ包装を行い、箱詰めしていく。箱詰めされたレタスはJA大井川に持ち込まれ、すべての出荷者の全階級において抽出検査を実施している。

品種については、部会において毎年更新される推奨品種(結球レタス11品種、非結球レタス3品種)を中心に、気候条件や圃場条件に合わせて、生産者自身が選定し栽培を行っている(図3)。育苗は、育苗センターを利用している生産者が5%で、部会員の95%は自家育苗にて生産している。

収穫は日中に行い、収穫したレタスを自家の作業場へと持ち帰る。作業場にて切り口を包丁で切り、きれいに拭き取った後、包装機にてラップ包装を行い、箱詰めしていく。箱詰めされたレタスはJA大井川に持ち込まれ、すべての出荷者の全階級において抽出検査を実施している。

4 生産強化に向けた取り組み

(1)営農指導に係る個人面談

部会の全員を対象に、JA大井川では営農指導に係る個人面談(以下「面談」という)を実施している。生産者の個人別生産販売診断表(栽培面積、出荷量、販売額、販売単価、単収、出荷時期、月別階級発生比率の実績を掲載している表)とJA大井川にて作成している日別・月別階級発生表を基に課題を洗い出し、次年度対策を書類に記載し生産者へと提供することにより、前年度の反省点を振り返り次年度につなげている。また、栽培品種や肥料設計、栽培管理(防除体系、潅水管理、防寒被覆時期)を生産者へのアンケートにより聴取し、個人別生産販売診断表や日別・月別階級発生表などを基に、面談を行って次年度計画と生産対策を生産者とともに検討し、単収の増加や売上拡大につなげている。

(2)株間縮小栽培

JA大井川では、栽培技術として株間縮小栽培を推奨している。株間縮小栽培は、株間を縮小させることにより植付本数を増加させ、単収(10アール当たりの収穫量)の向上を目的としており、これまでと同じ施肥量でも収穫量が増えるため、売上拡大につながる。

肥料や生産資材の価格高騰による経費負担の増加や、生産者の高齢化による生産面積の縮小、担い手の栽培面積が確保できないなどの問題がある中で、単収の向上は、すべての問題解決につながる対策として取り組みを進めている。

(3)機械導入による作業効率アップ

JA大井川は、トラクターのアッパーロータリー(逆転ロータリー)や乗用定植機、ポール打ち機、ロボット包装機など、機械の導入にも取り組んでいる。アッパーロータリーでは、畝立て時にレタス栽培に適している団粒構造(注)を作り出すことができる。乗用定植機やポール打ち機、ロボット包装機では作業の省力化が図られることで、他の管理作業に費やす時間が確保できる(写真2)。

部会では、希望者を対象に農機具の実演会を実施し、導入しやすい環境づくりを行っている。また、JA大井川では省力化につながる機械を同JAが購入し、貸し出しを行うリース事業を展開し、これにより新規就農者をはじめ、機械を所有していない生産者も省力化ができる。また、機械の購入を考えている生産者も使用できるよう支援している。

(注)団粒構造とは、土壌粒子が小粒の集合体を形成している構造。団粒構造の土は孔隙率が高く、通気・排水・保水・保肥といった土壌物理性に優れるため、植物の根が成長に必要な栄養を吸収しやすい環境を整える。

(4)省力化資材の利用推進

農林水産省が推進するみどりの食料システム戦略に掲載されている生分解性マルチの導入を進めている。以前はポリマルチを使用していたが、収穫後にはポリマルチを剥がす作業が重労働となっていた。生分解性マルチは、微生物の働きにより水と二酸化炭素に分解されるため、収穫後に土壌へすき込むことができ、作業の省力化につながるとともに、環境に配慮した栽培体系への転換が図られる。

部会の全員を対象に、JA大井川では営農指導に係る個人面談(以下「面談」という)を実施している。生産者の個人別生産販売診断表(栽培面積、出荷量、販売額、販売単価、単収、出荷時期、月別階級発生比率の実績を掲載している表)とJA大井川にて作成している日別・月別階級発生表を基に課題を洗い出し、次年度対策を書類に記載し生産者へと提供することにより、前年度の反省点を振り返り次年度につなげている。また、栽培品種や肥料設計、栽培管理(防除体系、潅水管理、防寒被覆時期)を生産者へのアンケートにより聴取し、個人別生産販売診断表や日別・月別階級発生表などを基に、面談を行って次年度計画と生産対策を生産者とともに検討し、単収の増加や売上拡大につなげている。

(2)株間縮小栽培

JA大井川では、栽培技術として株間縮小栽培を推奨している。株間縮小栽培は、株間を縮小させることにより植付本数を増加させ、単収(10アール当たりの収穫量)の向上を目的としており、これまでと同じ施肥量でも収穫量が増えるため、売上拡大につながる。

肥料や生産資材の価格高騰による経費負担の増加や、生産者の高齢化による生産面積の縮小、担い手の栽培面積が確保できないなどの問題がある中で、単収の向上は、すべての問題解決につながる対策として取り組みを進めている。

(3)機械導入による作業効率アップ

JA大井川は、トラクターのアッパーロータリー(逆転ロータリー)や乗用定植機、ポール打ち機、ロボット包装機など、機械の導入にも取り組んでいる。アッパーロータリーでは、畝立て時にレタス栽培に適している団粒構造(注)を作り出すことができる。乗用定植機やポール打ち機、ロボット包装機では作業の省力化が図られることで、他の管理作業に費やす時間が確保できる(写真2)。

部会では、希望者を対象に農機具の実演会を実施し、導入しやすい環境づくりを行っている。また、JA大井川では省力化につながる機械を同JAが購入し、貸し出しを行うリース事業を展開し、これにより新規就農者をはじめ、機械を所有していない生産者も省力化ができる。また、機械の購入を考えている生産者も使用できるよう支援している。

(注)団粒構造とは、土壌粒子が小粒の集合体を形成している構造。団粒構造の土は孔隙率が高く、通気・排水・保水・保肥といった土壌物理性に優れるため、植物の根が成長に必要な栄養を吸収しやすい環境を整える。

(4)省力化資材の利用推進

農林水産省が推進するみどりの食料システム戦略に掲載されている生分解性マルチの導入を進めている。以前はポリマルチを使用していたが、収穫後にはポリマルチを剥がす作業が重労働となっていた。生分解性マルチは、微生物の働きにより水と二酸化炭素に分解されるため、収穫後に土壌へすき込むことができ、作業の省力化につながるとともに、環境に配慮した栽培体系への転換が図られる。

5 販売強化に向けた取り組み

(1)直送販売取引

これまでは、JA大井川から市場への出荷を行い、卸売市場から仲卸、仲卸から量販店への販売がされていた。しかしながら、近年では量販店の集配センターに直接納品する直送販売取引を行い、販売力強化とともに物流対策としても取り組みを進めている。商流は同じであるが、JA大井川から出荷された荷物を量販店の集配センターに直接卸すことで、鮮度という付加価値を高め、販売力が強化されるとともに物流問題への対策も講じることができる。

(2)情報提供による有利販売

近年の販売では、産地からの出荷量予測を用いた事前商談が非常に重要になっている。部会では、定植状況を把握するため、どの時期に、どのくらいの面積が定植されているか調査する定植面積調査を実施している。また、静岡県レタス協議会では各JAからの情報を基に、市場に対して出荷量予測を提供している。

JA大井川では、さらに精度を高めるため、栽培管理情報、防除情報、販売情報、販売予測、出荷要請を掲載した、生産者向けの「JA大井川レタスだより」(以下「レタスだより」という)を発信しており、生産者は「レタスだより」の情報を基に栽培の調整と収穫を行うことができる。また、市場に対しては、情報提供通りに安定的に出荷されることで有利販売につながっている。

(3)真空予冷装置活用による鮮度保持

JA大井川に出荷されたレタスは、真空予冷装置にてレタスの芯の冷却を行っている(写真3)。芯の冷却後は、5度に設定された冷蔵庫にて予冷され、当日のうちに市場へと出荷される。真空予冷装置での芯の冷却は、鮮度保持につながり、量販店に並ぶ状態でも鮮度の良い状態を保持することが可能である。

これまでは、JA大井川から市場への出荷を行い、卸売市場から仲卸、仲卸から量販店への販売がされていた。しかしながら、近年では量販店の集配センターに直接納品する直送販売取引を行い、販売力強化とともに物流対策としても取り組みを進めている。商流は同じであるが、JA大井川から出荷された荷物を量販店の集配センターに直接卸すことで、鮮度という付加価値を高め、販売力が強化されるとともに物流問題への対策も講じることができる。

(2)情報提供による有利販売

近年の販売では、産地からの出荷量予測を用いた事前商談が非常に重要になっている。部会では、定植状況を把握するため、どの時期に、どのくらいの面積が定植されているか調査する定植面積調査を実施している。また、静岡県レタス協議会では各JAからの情報を基に、市場に対して出荷量予測を提供している。

JA大井川では、さらに精度を高めるため、栽培管理情報、防除情報、販売情報、販売予測、出荷要請を掲載した、生産者向けの「JA大井川レタスだより」(以下「レタスだより」という)を発信しており、生産者は「レタスだより」の情報を基に栽培の調整と収穫を行うことができる。また、市場に対しては、情報提供通りに安定的に出荷されることで有利販売につながっている。

(3)真空予冷装置活用による鮮度保持

JA大井川に出荷されたレタスは、真空予冷装置にてレタスの芯の冷却を行っている(写真3)。芯の冷却後は、5度に設定された冷蔵庫にて予冷され、当日のうちに市場へと出荷される。真空予冷装置での芯の冷却は、鮮度保持につながり、量販店に並ぶ状態でも鮮度の良い状態を保持することが可能である。

6 最後に

近年、生産経費や出荷経費が年々上昇しているものの、青果物への価格転嫁はできていない。生産現場では、生産者の高齢化による栽培面積縮小に加え、異常気象などにより栽培も年々難しくなり、青果物の生産を取り巻く環境は非常に厳しい状況となっている。

産地としては時代や環境に合わせたさまざまな取り組みを進め、国産青果物の生産量の維持・拡大を図り、青果物の価格が生産現場に見合う販売価格となることを目指したい。

産地としては時代や環境に合わせたさまざまな取り組みを進め、国産青果物の生産量の維持・拡大を図り、青果物の価格が生産現場に見合う販売価格となることを目指したい。

◆一言アピール◆

JA大井川のレタスは、みずみずしくシャキシャキとした食感が特徴で、サラダに最適です。冬には温めて食べる「レタスしゃぶしゃぶ」が最高においしく、おすすめの食べ方です。

◆お問い合わせ先◆

担当部署:大井川農業協同組合 初倉営農経済センター

住 所:〒427-0111 静岡県島田市阪本1368番地

電話番号:0547-38-0082

FAX番号 :0547-38-0324

ホームページ:https://ooigawa.ja-shizuoka.or.jp/

住 所:〒427-0111 静岡県島田市阪本1368番地

電話番号:0547-38-0082

FAX番号 :0547-38-0324

ホームページ:https://ooigawa.ja-shizuoka.or.jp/