ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 令和6年度指定野菜価格安定対策事業における価格差補給交付金等の交付状況について

野菜業務部 交付業務課

【ポイント】

1 令和6年度指定野菜価格安定対策事業の価格差補給交付金等の交付額は、10億7026

万円(前年比13.1%)と、過去最低の水準となった。

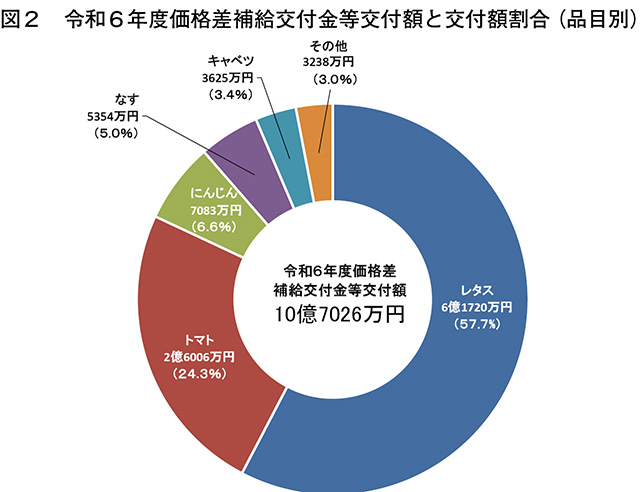

2 品目別には、(1)レタス6億1720万円(前年比21.2%)、(2)トマト2億6006万円(同

9.7%)、の順で、上位2品目で全体の8割以上を占めた。

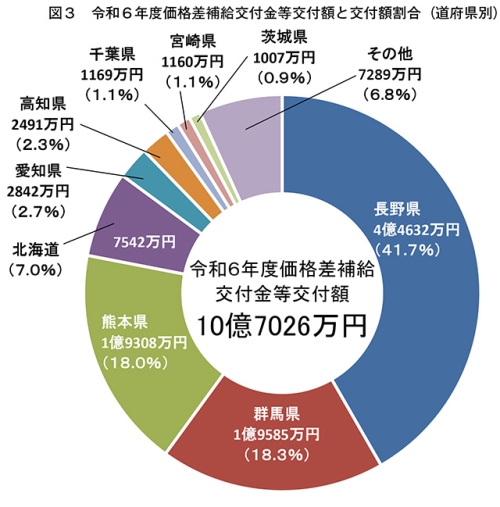

3 道府県別には、(1)長野県4億4632万円(前年比37.2%)、(2)群馬県1億9585万円

(同30.3%)、(3)熊本県1億9308万円(同9.4%)の順で、上位3県で約8割を占めた。

万円(前年比13.1%)と、過去最低の水準となった。

2 品目別には、(1)レタス6億1720万円(前年比21.2%)、(2)トマト2億6006万円(同

9.7%)、の順で、上位2品目で全体の8割以上を占めた。

3 道府県別には、(1)長野県4億4632万円(前年比37.2%)、(2)群馬県1億9585万円

(同30.3%)、(3)熊本県1億9308万円(同9.4%)の順で、上位3県で約8割を占めた。

1 はじめに

野菜は国民の食生活に欠くことのできない食料品ですが、天候により豊作、不作の差が大きい上に日持ちしないものが多いため、価格が短期間に大きく変動するという特性を有しています。

このため、当機構では、キャベツ、トマトなど消費量が多く重要な野菜14品目を対象として指定野菜価格安定対策事業を実施しています。この事業は、国、都道府県の区域を単位として設立された野菜価格安定法人、生産者の3者があらかじめ資金を積み立てておき、これらの野菜の市場価格が低落した場合に生産者が次年度以降も安定した生産を継続できるよう、低落の幅に応じた価格差補給交付金等を生産者に交付するものです。

このたび、令和6年度事業の対象野菜の出荷期間が終了しましたので、当該年度における価格差補給交付金等の交付状況について報告します。

このため、当機構では、キャベツ、トマトなど消費量が多く重要な野菜14品目を対象として指定野菜価格安定対策事業を実施しています。この事業は、国、都道府県の区域を単位として設立された野菜価格安定法人、生産者の3者があらかじめ資金を積み立てておき、これらの野菜の市場価格が低落した場合に生産者が次年度以降も安定した生産を継続できるよう、低落の幅に応じた価格差補給交付金等を生産者に交付するものです。

このたび、令和6年度事業の対象野菜の出荷期間が終了しましたので、当該年度における価格差補給交付金等の交付状況について報告します。

2 気象概況と東京都中央卸売市場における価格の状況

令和6年度の野菜の価格を概観すると、夏場の猛烈な暑さや冬の少雨などが多くの品目の生育に影響を及ぼし、高値が継続しました。

特に、夏野菜から冬野菜への切り替わりの時期以降冬場を通じて、葉茎菜類を中心に記録的な高値となり、この他の品目においても平年を上回る価格で推移しました。

特に、夏野菜から冬野菜への切り替わりの時期以降冬場を通じて、葉茎菜類を中心に記録的な高値となり、この他の品目においても平年を上回る価格で推移しました。

3 価格差補給交付金等の交付状況

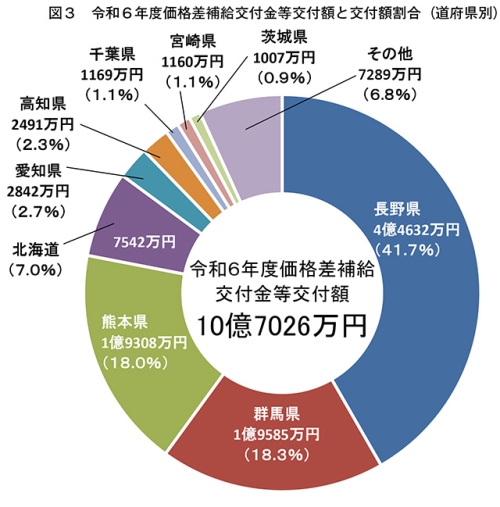

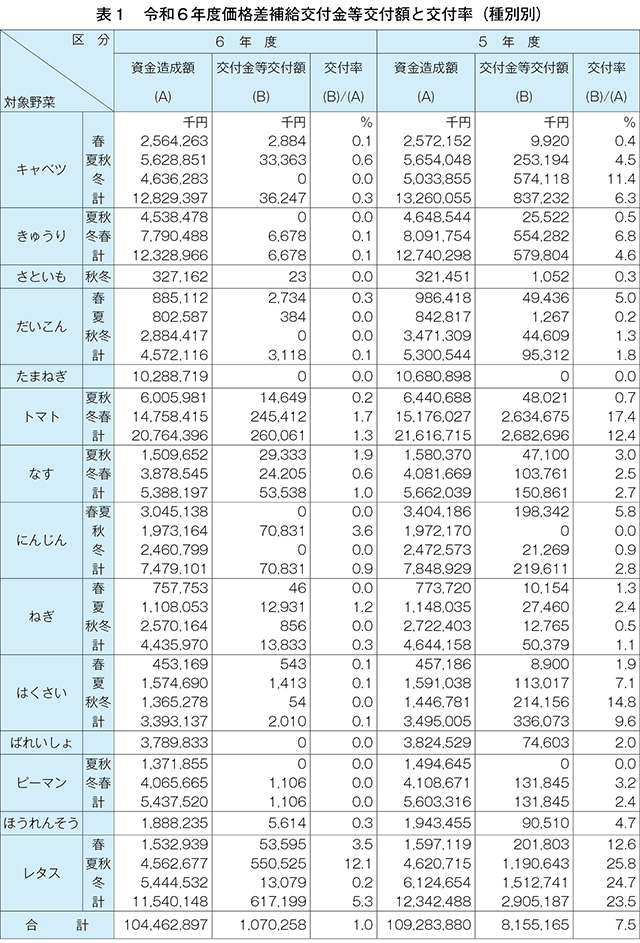

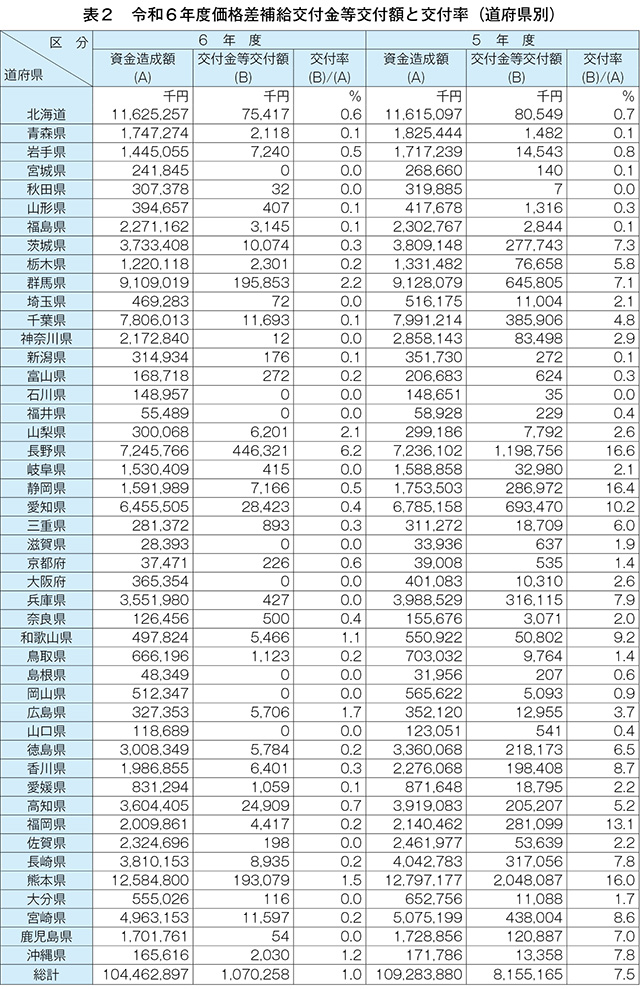

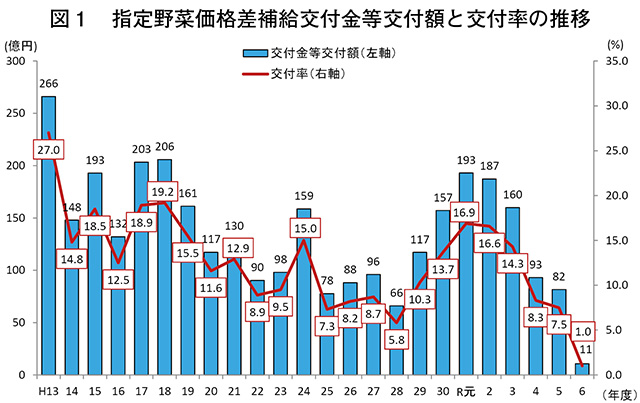

このような指定野菜の価格推移の影響を受け、令和6年度の指定野菜価格安定対策事業の価格差補給交付金等の交付額は10億7026万円(前年比13.1%)、交付率(資金造成額に占める交付額の割合)は1.0%となり、指定野菜が14品目となった昭和49年度事業以降では過去最低の交付額となりました(図1)。

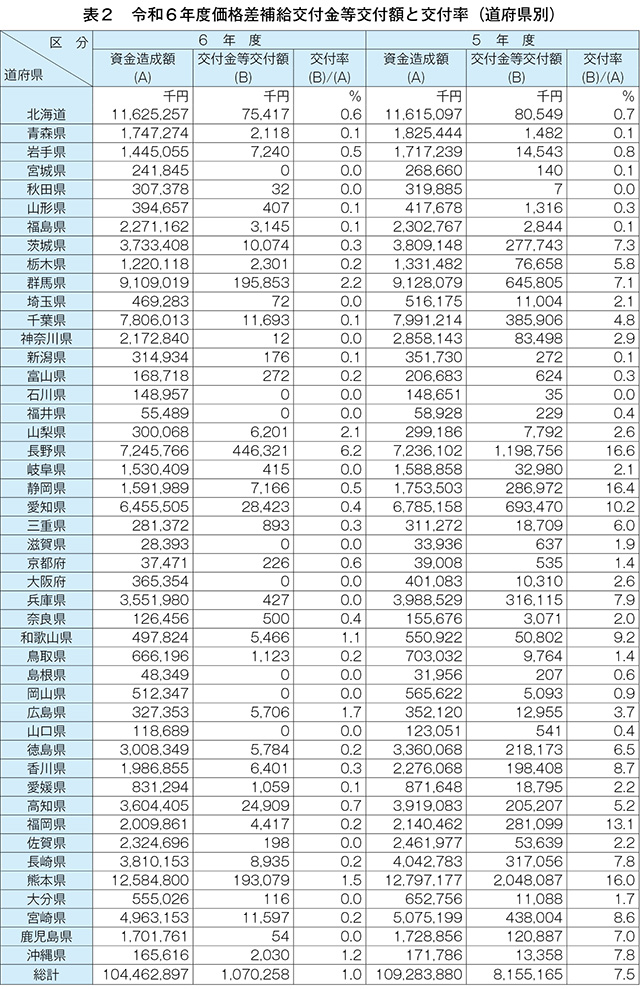

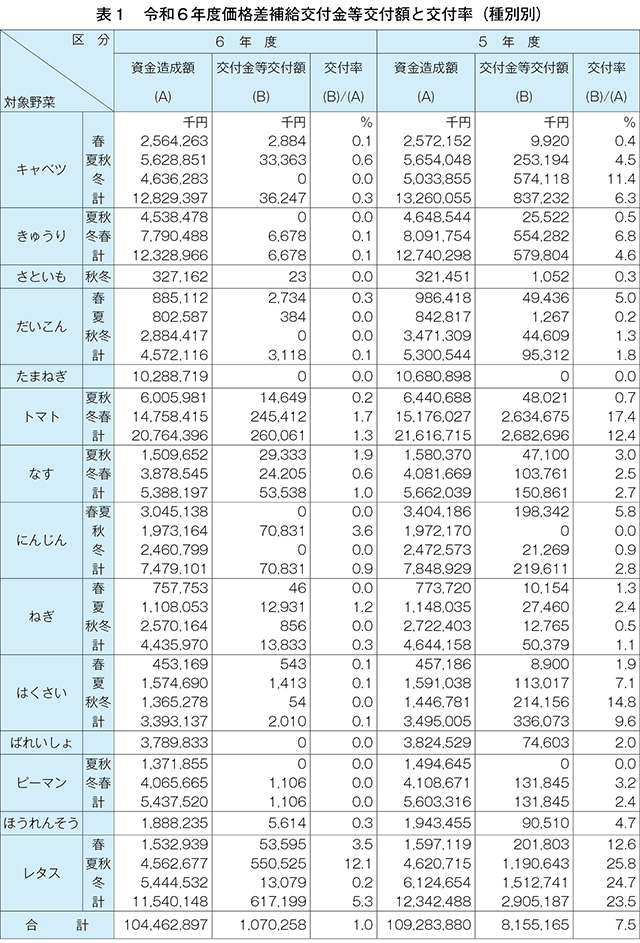

品目別の交付状況は、レタスが6億1720万円(前年比21.2%、交付額割合57.7%)で最も多く、次いでトマト(ミニトマトを含む)が2億6006万円(同9.7%、同24.3%)と2品目で交付額の8割以上を占めています(図2)。

レタスに交付された要因としては、本格的な暑さになる前に順調に生育したものが一時的に安値となったため、交付率は5.3%となりました(表1)。次いで交付額が多かったトマトについては、高値の影響が落ち着いた出荷期間の終盤に安値となったため、複数の対象市場に出荷されたミニトマトに交付され、交付率は1.3%となりました。

種別が冬または冬春の品目では、果菜類を除いて交付額がゼロまたは僅少となり、冬場の野菜価格の高値を反映した交付額となりました。

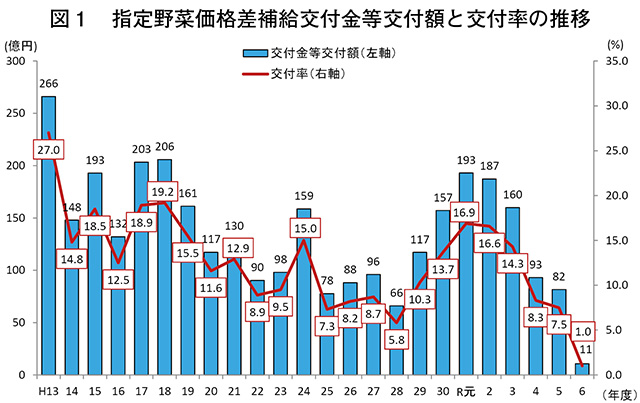

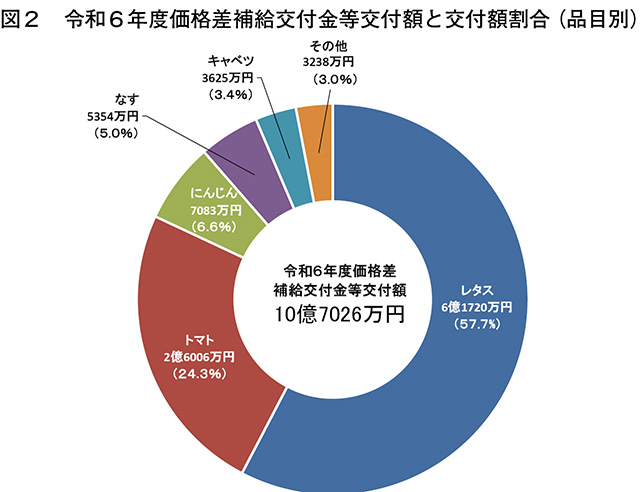

次に、道府県別の交付状況は、夏秋レタス、春レタスなどへの交付が多かった長野県の4億4632万円(前年比37.2%、交付率6.2%)、同じく夏秋レタス、春レタスなどへの交付が多かった群馬県の1億9585万円(同30.3%、同2.2%)、冬春トマト(ミニ)等への交付が多かった熊本県の1億9308万円(同9.4%、1.5%)の順で、上位3県で交付額の約8割を占める結果となっています(図3、表2)。

このように、令和6年度指定野菜価格安定対策事業における価格差補給交付金等の交付額は、1年を通じた高値傾向に加え、天候の影響による冬場の記録的な野菜価格の高騰を背景に、約11億円と過去最低の水準となりました。

令和6年度の野菜価格は総じて高値となりましたが、野菜価格は短期的に大きく変動する特性を有しています。このような中、生産者への価格差補給交付金等の交付により、生産者の経営安定と野菜生産の安定が確保され、ひいては、消費者への指定野菜の安定供給が確保されています。機構では、今後とも、速やかな価格差補給交付金等の交付など本事業の的確な運営を確保してまいります。

品目別の交付状況は、レタスが6億1720万円(前年比21.2%、交付額割合57.7%)で最も多く、次いでトマト(ミニトマトを含む)が2億6006万円(同9.7%、同24.3%)と2品目で交付額の8割以上を占めています(図2)。

レタスに交付された要因としては、本格的な暑さになる前に順調に生育したものが一時的に安値となったため、交付率は5.3%となりました(表1)。次いで交付額が多かったトマトについては、高値の影響が落ち着いた出荷期間の終盤に安値となったため、複数の対象市場に出荷されたミニトマトに交付され、交付率は1.3%となりました。

種別が冬または冬春の品目では、果菜類を除いて交付額がゼロまたは僅少となり、冬場の野菜価格の高値を反映した交付額となりました。

次に、道府県別の交付状況は、夏秋レタス、春レタスなどへの交付が多かった長野県の4億4632万円(前年比37.2%、交付率6.2%)、同じく夏秋レタス、春レタスなどへの交付が多かった群馬県の1億9585万円(同30.3%、同2.2%)、冬春トマト(ミニ)等への交付が多かった熊本県の1億9308万円(同9.4%、1.5%)の順で、上位3県で交付額の約8割を占める結果となっています(図3、表2)。

このように、令和6年度指定野菜価格安定対策事業における価格差補給交付金等の交付額は、1年を通じた高値傾向に加え、天候の影響による冬場の記録的な野菜価格の高騰を背景に、約11億円と過去最低の水準となりました。

令和6年度の野菜価格は総じて高値となりましたが、野菜価格は短期的に大きく変動する特性を有しています。このような中、生産者への価格差補給交付金等の交付により、生産者の経営安定と野菜生産の安定が確保され、ひいては、消費者への指定野菜の安定供給が確保されています。機構では、今後とも、速やかな価格差補給交付金等の交付など本事業の的確な運営を確保してまいります。