ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 中国の野菜産地における保冷施設建設の発展過程と問題点、改善の道筋~河北省永清県の調査を踏まえて~

中国農業大学経済管理学院 博士課程 劉景政、助教 祁応軍、

教授 穆月英

教授 穆月英

【要旨】

中国の野菜産地における保冷施設は、生鮮野菜の鮮度保持と品質向上に有効であり、保冷施設を設置した産地ではコールドチェーンが構築され、顕著な成果を上げている。しかし、保冷施設は、高額な初期投資と維持管理費、改善すべき支援政策、小規模生産者にとって高額な利用費など、現実的な問題にも直面している。今後、政策支援の整備や改善を通じて、中小規模生産者を対象とした共同保冷施設の設置などにより、保冷・保存施設の高品質な発展を促進する必要がある。

1 はじめに

中国農業の発展の中で野菜は重要な位置を占めている。穀物や他の農産物とは異なり、野菜は一般に1)短い生育サイクル、2)高い技術力、3)労働集約型-などの特性を有し、その多くが小規模家族経営で、主に流通を担う仲買人により農地で購入される(1、2)。また、野菜は全国的に周年で消費されるため、産地リレーによる広域流通が行われており、鮮度や品質を維持するためコールドチェーンが欠かせないものとなる(3、4)。かつては、中国全体の野菜の損耗率は3割を超えるともされたが、コールドチェーンの発展により大きく減少し、中でも、産地での取り組みは、その後の流通全体にも大きく寄与している。

河北省廊坊市永清県は、北京や天津などの大消費地に近い地理的優位性を生かし、四季を通じて特色ある野菜生産体系を形成し、農業従事者の収入増などにつながっている。著者らは、2023年7月と24年9月の2回の実地調査を通じ、同県の野菜生産農家を対象に保冷施設に関する聞き取りを行った。本稿では、産地保冷施設の設置状況とその主な効果を総合的にまとめ、問題点を整理し、産地保冷施設の発展に関する政策的提案を示し、野菜の損耗などの効果的な削減、農業従事者の持続的な収入増につながるための政策決定の参考となる事項を提供したい。

なお、本文中の為替相場は、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「月末・月中平均の為替相場」2025年10月末TTS相場の1元=21.97円を使用した。

河北省廊坊市永清県は、北京や天津などの大消費地に近い地理的優位性を生かし、四季を通じて特色ある野菜生産体系を形成し、農業従事者の収入増などにつながっている。著者らは、2023年7月と24年9月の2回の実地調査を通じ、同県の野菜生産農家を対象に保冷施設に関する聞き取りを行った。本稿では、産地保冷施設の設置状況とその主な効果を総合的にまとめ、問題点を整理し、産地保冷施設の発展に関する政策的提案を示し、野菜の損耗などの効果的な削減、農業従事者の持続的な収入増につながるための政策決定の参考となる事項を提供したい。

なお、本文中の為替相場は、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「月末・月中平均の為替相場」2025年10月末TTS相場の1元=21.97円を使用した。

2 調査地域における野菜産業発展の現状

以下では、永清県の野菜生産と管理について、県、小規模農家、大規模経営者の三つの側面から分析する。

(1)野菜産業の発展状況

永清県は、河北省の中部に位置し、北京や天津などの大消費地から60キロメートル程度の距離と、地理的優位な産地である。近年はその優位性を生かし、「生産規模を拡大し、技術や製品特性、価値を向上させ、存在感を高め業界をけん引する」ことを原則に、北京・天津地域の野菜供給基地として重要な役割を果たしている。同県全体では、省レベルの地域ブランド「永清野菜、永清にんじん」、市レベルの地域ブランド「永清きゅうり」、農産物地理的表示製品ブランド「永清にんじん、永清にんにく、永清黄ニラ」を生産している。また、「永清トマト」は2024年国家ブランド農産物の一つに選ばれるなど、ブランド野菜は地域野菜産業と経済の発展に寄与してきた。

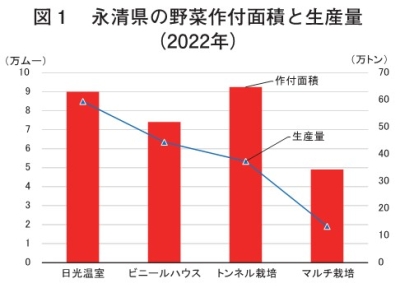

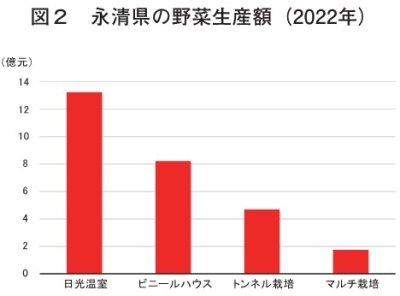

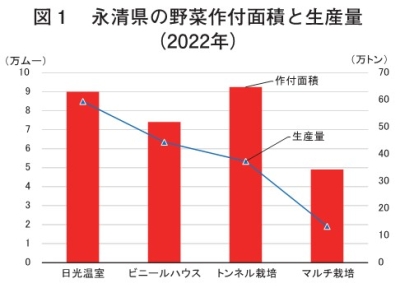

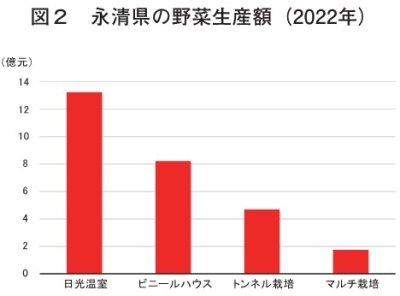

同県の野菜作付面積(22年)は3万7000ヘクタールと農作物全体の作付面積の41.1%を占め、生産される野菜は13種類、生産量は154万4000トン、生産高は27億8800万元(612億5236万円)に達し、周年生産、販売を実現した。施設や技術の発展により、野菜生産は「天候に左右される」段階をすでに脱却し、施設農業が栽培の中心となっている。22年の施設の種類で最も作付面積が多かったのは中小ハウス(トンネル栽培)の9万2500ムー(6198ヘクタール、1ムー=0.067ヘクタール。以下同じ)、次いで日光温室(機構注1)が9万ムー(6030ヘクタール)、ビニールハウスが7万4000ムー(4958ヘクタール)となった。生産量および生産額は、日光温室が最も多く、次いでビニールハウスとなった(図1、図2)。なお、マルチ栽培を含む露地野菜の面積、生産額は、施設栽培をはるかに下回っている。

(機構注1)中国では主流な温室であり、南面からの日射透過率を最大にするため東西棟に建てられ、北側の壁は断熱性や蓄熱の観点からレンガや土、断熱材などで構築されている。

(2)小規模生産者による野菜生産の特徴

筆者らは、同県の施設野菜生産者(無作為抽出の79人)に対してアンケート調査を行った。その結果、施設の種類は日光温室とビニールハウスの2種類に分けられ、ビニールハウスが全体の72.2%を占めた(表2)。生産者の経営規模は6ムー(40アール)以下が同81.0%を占めていた。

全体として、小規模生産者は野菜栽培経験がかなり豊富で、小規模生産者の野菜栽培全体の平均年数は18.9年、施設野菜栽培の平均年数は17.5年であり、1戸当たりの平均労働者数は2.72人、世帯員の労働者数の中に占める野菜栽培に従事する労働者の割合は82.5%であった。また、小規模生産者の87.3%が繁忙期に労働力を雇用した。

このことから、生産者のほとんどが小規模経営ながら野菜生産に専念することで、村単位あるいは郷鎮(末端自治区)単位の地域全体の大規模生産を実現し、徐々に野菜生産の中核へと発展していることが分かる。

(3)大規模生産者による野菜生産の特徴

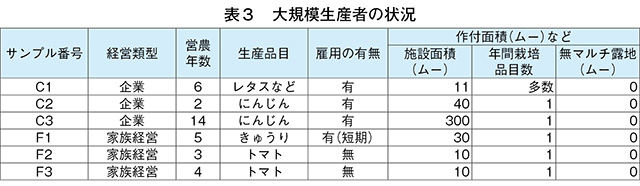

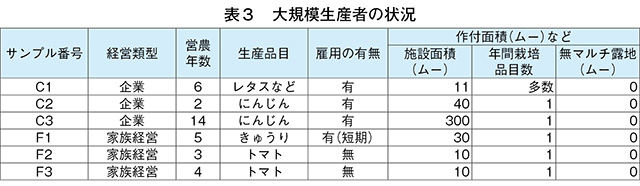

野菜産業の発展により、永清県では大規模生産者も徐々に成長してきた。本調査では、六つの大規模生産者を比較分析の典型的な事例として選び、このうち、企業経営三者をサンプル番号C1~C3、家族経営三者をサンプル番号F1~F3として、それぞれの基本状況を表3に示した。なお、C1は複数品目を栽培し、他の対象者は1品目のみ栽培している。

一般的に同県では、大規模生産者も小規模生産者も施設による野菜栽培を行っており、栽培品種の違いも少ない。栽培経験の面では、大規模生産者の営農年数は最長で14年と、県内の小規模生産者の平均に比べて短いが、資本、知識、情報などの面で有利であり、先端技術の導入なども進んでいる。特に市場などとの結びつきが強く、需要に応じた加工やブランド化販売を行うことができるため、小規模生産者に比べて収益性が高い。労働力投入では、家族経営の小規模生産者は野菜生産に家族労働力を投入しており、大規模生産者のうち家族経営は繁忙期に地元住民を短期雇用するのみなので小規模生産者と大差はないが、企業はすべて雇用労働力である。小規模生産者と比べ、大規模生産者は生産性が高いことから保冷施設に対する需要も大きく、投資能力もある。

(1)野菜産業の発展状況

永清県は、河北省の中部に位置し、北京や天津などの大消費地から60キロメートル程度の距離と、地理的優位な産地である。近年はその優位性を生かし、「生産規模を拡大し、技術や製品特性、価値を向上させ、存在感を高め業界をけん引する」ことを原則に、北京・天津地域の野菜供給基地として重要な役割を果たしている。同県全体では、省レベルの地域ブランド「永清野菜、永清にんじん」、市レベルの地域ブランド「永清きゅうり」、農産物地理的表示製品ブランド「永清にんじん、永清にんにく、永清黄ニラ」を生産している。また、「永清トマト」は2024年国家ブランド農産物の一つに選ばれるなど、ブランド野菜は地域野菜産業と経済の発展に寄与してきた。

同県の野菜作付面積(22年)は3万7000ヘクタールと農作物全体の作付面積の41.1%を占め、生産される野菜は13種類、生産量は154万4000トン、生産高は27億8800万元(612億5236万円)に達し、周年生産、販売を実現した。施設や技術の発展により、野菜生産は「天候に左右される」段階をすでに脱却し、施設農業が栽培の中心となっている。22年の施設の種類で最も作付面積が多かったのは中小ハウス(トンネル栽培)の9万2500ムー(6198ヘクタール、1ムー=0.067ヘクタール。以下同じ)、次いで日光温室(機構注1)が9万ムー(6030ヘクタール)、ビニールハウスが7万4000ムー(4958ヘクタール)となった。生産量および生産額は、日光温室が最も多く、次いでビニールハウスとなった(図1、図2)。なお、マルチ栽培を含む露地野菜の面積、生産額は、施設栽培をはるかに下回っている。

(機構注1)中国では主流な温室であり、南面からの日射透過率を最大にするため東西棟に建てられ、北側の壁は断熱性や蓄熱の観点からレンガや土、断熱材などで構築されている。

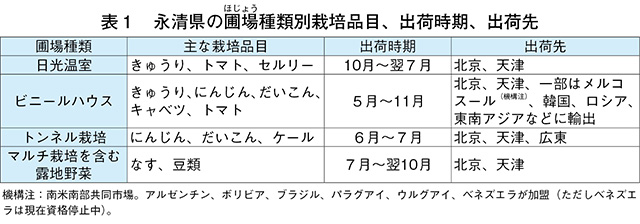

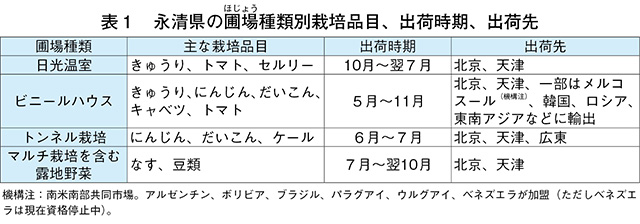

施設栽培の普及により多品目栽培と長期供給が可能となったことにより、同県は北京・天津地区への最大の野菜供給基地となっている(表1)。日光温室を例にすると、主な品目はきゅうり、トマト、セルリーであり、10月から翌年7月まで出荷される。また、施設栽培のきゅうり、にんじん、だいこんなどは、韓国、ロシア、東南アジアなどにも輸出され、野菜産業の発展と農業従事者の増収につながっている。

(2)小規模生産者による野菜生産の特徴

筆者らは、同県の施設野菜生産者(無作為抽出の79人)に対してアンケート調査を行った。その結果、施設の種類は日光温室とビニールハウスの2種類に分けられ、ビニールハウスが全体の72.2%を占めた(表2)。生産者の経営規模は6ムー(40アール)以下が同81.0%を占めていた。

全体として、小規模生産者は野菜栽培経験がかなり豊富で、小規模生産者の野菜栽培全体の平均年数は18.9年、施設野菜栽培の平均年数は17.5年であり、1戸当たりの平均労働者数は2.72人、世帯員の労働者数の中に占める野菜栽培に従事する労働者の割合は82.5%であった。また、小規模生産者の87.3%が繁忙期に労働力を雇用した。

このことから、生産者のほとんどが小規模経営ながら野菜生産に専念することで、村単位あるいは郷鎮(末端自治区)単位の地域全体の大規模生産を実現し、徐々に野菜生産の中核へと発展していることが分かる。

(3)大規模生産者による野菜生産の特徴

野菜産業の発展により、永清県では大規模生産者も徐々に成長してきた。本調査では、六つの大規模生産者を比較分析の典型的な事例として選び、このうち、企業経営三者をサンプル番号C1~C3、家族経営三者をサンプル番号F1~F3として、それぞれの基本状況を表3に示した。なお、C1は複数品目を栽培し、他の対象者は1品目のみ栽培している。

一般的に同県では、大規模生産者も小規模生産者も施設による野菜栽培を行っており、栽培品種の違いも少ない。栽培経験の面では、大規模生産者の営農年数は最長で14年と、県内の小規模生産者の平均に比べて短いが、資本、知識、情報などの面で有利であり、先端技術の導入なども進んでいる。特に市場などとの結びつきが強く、需要に応じた加工やブランド化販売を行うことができるため、小規模生産者に比べて収益性が高い。労働力投入では、家族経営の小規模生産者は野菜生産に家族労働力を投入しており、大規模生産者のうち家族経営は繁忙期に地元住民を短期雇用するのみなので小規模生産者と大差はないが、企業はすべて雇用労働力である。小規模生産者と比べ、大規模生産者は生産性が高いことから保冷施設に対する需要も大きく、投資能力もある。

3 野菜保存施設の発展概要と運営形態の分析

次に、永清県の野菜保冷施設の全体的な状況を分析した上で、生産者の保冷施設の建設と運営の特徴に重点を置いて分析する。

(1)永清県の野菜保冷施設の全体状況

保冷施設とコールドチェーンの発展は、農産物の鮮度保持能力を大幅に向上させ、季節的な供給不足の緩和、流通の安定、市場競争力向上の面で重要な役割を果たしている。近年、永清県は北京・天津・河北省の共同発展戦略の機会を捉え、食料供給基地として農産物の流通効率化と品質向上を重点的に進めてきた。同県は、特色ある有利な農産物産地として、協同組合、家族経営、村の集団的経済組織による産地保冷施設建設を支援しており、鮮度保持や品質管理の水準が向上している。

2024年以来、河北省廊坊市の永清県など八つの県(市、区)で野菜産地低温貯蔵・保存施設プロジェクトと、不足時などの緊急時の生鮮野菜の供給・低温貯蔵・保存施設プロジェクト30件(投資総額:8231万元〈18億835万円〉、貯蔵総容量:14万4800立方メートル)を実施した。これにより、野菜の貯蔵期間は平均32日延長し、品質低下による損耗率も平均17%削減したことで、付加価値向上と価格低落のリスクに対する抵抗力も大幅に強化された。特に廊坊市のブランド野菜である「香河ニラ」、「永清にんじん」などは、北京、天津市場での地位を固めるとともに、広東省、香港、マカオ大湾区にまで販売され、広州、深圳など一線級都市(中国において経済、人口、インフラなどの面で最も発展した都市)の市場にも進出している。このように保冷施設の整備は、販路の拡大と販売を促進するとともに、農業従事者の生産意欲を高めている。

中でも、永清県のにんじん産業はコールドチェーン発展の典型的事例である。同県には、にんじんの貯蔵、輸送企業が10社以上あり、総貯蔵面積は2万5000平方メートル、年間保冷能力は60万トン以上、年間売上高は10億3000万元(226億2910万円)に達する。この産業は河北省、山西省、山東省、内モンゴル自治区など近隣地域の発展をけん引するだけではなく、同県全体の生産者収益を4000万元(8億7880万円)増加させ、2200人以上の雇用創出に寄与している。この過程では、にんじんを適時に貯蔵して一次加工を行うことで、品質保持による有利販売が可能となる。コールドチェーンの最適化は、野菜鮮度と市場価値の向上による有利販売のみならず、生産者とコールドチェーン関連産業の協力関係を通じ、生産者の所得向上と地域経済の発展を促進している。

(2)保冷施設の使用状況と運営形式

永清県の調査を通して、一部の野菜生産者が保冷施設を利用して野菜の鮮度と市場供給の安定を高めているなど、保冷施設の利用形態も多様であることが判明した。生産者によっては自社保冷施設を有しており、保冷施設を持たない生産者は他者保冷施設への委託保管、施設面積に余剰がある生産者は他者からの受託保管を行うことで収入増を図る事例もある(表4)。

ア 自営で受託保管を行わない保冷施設

C1は、先進的な生産設備と高品質な生鮮野菜の生産により、北京・天津・河北地域の重要な野菜供給元の一つである。現在は11棟の日光温室を建設し、野菜栽培および育苗と合わせて利用面積は90アールを超え、主に葉茎菜類、特にレタスを栽培している。この施設は養液栽培技術を採用し、高品質、高収量の周年生産を行っている。北京に近い地理的利点を生かして多くの企業と出荷契約を結び、市場小売価格1株当たり約7元(154円)で、毎日7000~8000株の養液栽培野菜を北京の市場に供給している。

また、鮮度保持のために自社保冷施設を設置し、生産から販売までの一貫体系を構築している。これにより、生産状況に応じて保管量を柔軟に調整できるため、高鮮度な野菜を安定供給することができる。

ただし、この方式では運営主体の高い資金力、技術管理などが求められる。具体的には、1)保冷施設建設の初期投資は大きく、維持管理費にも多額の資金が必要、2)野菜保存の過程で温度、湿度などの管理に対する専門技術者の配置が必要、3)保冷施設の効率的運営に加え、コストを最大限抑えること―が求められる。このため、C1のような生産者は稀有であり、高い経済力、技術的基盤、農場管理経験を持つ大規模農業企業だから実現できるという側面がある。

イ 賃貸形式の保冷施設

C2は、にんじんの栽培、加工、販売を主な事業として、廊坊市のほか、河南省開封市、山東省青島市、福建省厦門市に5000ムー(335ヘクタール)以上の栽培面積を有し、自社で産地リレーを構築している。にんじんは洗浄後に均一包装され、北京・天津地区や広東省に出荷されるほか、ベトナム、タイ、中東にも輸出されている。このため長距離輸送中の品質・鮮度保持が求められ、外部の保冷施設を賃貸方式で活用している。

このような賃貸方式で保冷施設を活用する経営は、自前で整備する必要がないことから、経済的コストや資源の分配の点で有利となる。具体的には、1)賃貸方式で保冷施設を活用することで多額の初期投資を回避し、にんじんの栽培・加工事業の拡大と市場開拓により多くの資金投下が可能であること、2)生産量と需要の変動に合わせて保冷施設を利用するため、投資の適正化が図れること―である。

しかし、賃貸方式による保冷施設の長期的利用にはリスクも伴う。具体的には、1)農産物の出荷最盛期は、保冷施設内の賃貸供給がひっ迫し、賃貸料の上昇はもちろん、確保できなくなる可能性、2)短期的には設置・運営コストを節約できるが、生産規模を拡大しながら継続的に利用した場合、支出累計額が自社で保冷施設を設置した場合のコストを上回る可能性-などがある。このため、さらなる生産規模拡大を目指す場合、自社で保冷施設を整備した方が経済的なメリットが大きくなる可能性がある。

ウ 自営・受託保管可能な保冷施設

C3はにんじん生産、加工、倉庫保管、販売を行っており、河北省張家口市に3000ムー(201ヘクタール)以上の栽培面積を有するとともに、山東省寿光市や内モンゴル自治区の大規模にんじん生産者からの集荷も行っている。にんじんは洗浄後に均一包装され、主に北京・天津地区、海南省、広東省に出荷されている。このほか、だいこんやばれいしょなどの一次加工・販売も行っており、年間加工・流通量は8万トンを超える。

野菜の保管、供給効率向上のため、自社保冷施設を設置している。10月末から12月にかけて山東省などからにんじんを仕入れ、翌1~5月まで自社保冷施設で保管することで出荷期間の長期化を図っており、価格変動リスクを回避した有利販売を実践している。また、保冷施設の余剰面積では他者からの受託保管も行っている。この受託保管により、閑散期の保冷施設利用率を向上させることで受託料収益を挙げることができる。

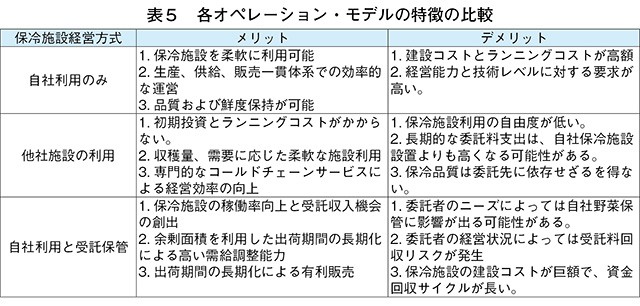

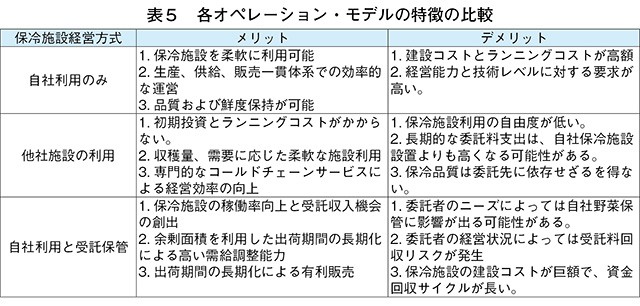

しかし、この経営方式には一定の課題とリスクがある。具体的には、1)受託保管は、委託者によってニーズや保管条件が異なるため、自社野菜の保管に影響を及ぼす可能性、2)委託者の経営が不安定な場合、受託料の回収リスクが高まる可能性、3)初期設備投資が巨額となり、資金回収サイクルが長い可能性、4)市場の需給変動などによる制御不能なリスクが、在庫の滞留や販売不振につながる可能性-などがある。このため、在庫や販売戦略を柔軟に調整する能力が求められる(表5)。

自社で保冷施設を設置する場合、初期投資や維持管理料は高額となるが、今後の野菜生産量を見越した施設整備が可能なことから、長期投資や大企業に適している。一方、賃貸方式による保冷施設の利用は初期投資負担の軽減となるが、委託料などを勘案すると自社で保冷施設を設置した場合の投資額を上回る可能性がある(表6)。

エ 保冷施設を利用しない家族経営農場

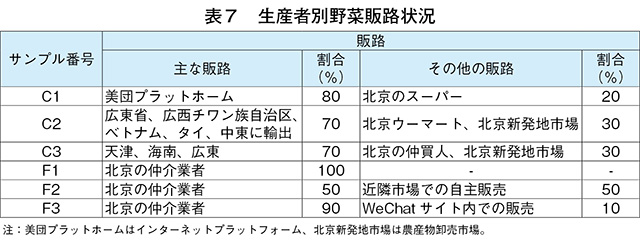

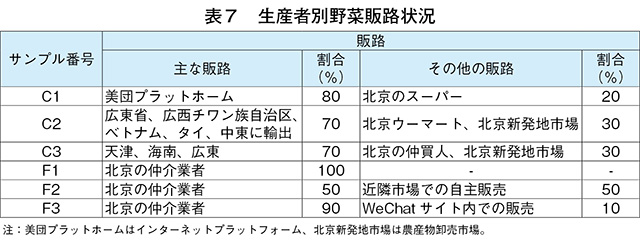

F1からF3は家族経営型の農場であり、比較的市場価値の高くない品目を栽培し、即売している。主に生産地に入り買い付けを行う北京の仲介業者に依存した販売であり、一部は「WeChat(中国のインスタントメッセージサービス)」によるインターネット販売、および近隣小売市場への出荷であった。

三つの農場とも資金余力が小さく、低温貯蔵の必要がない果菜類を栽培していることに加え、販路が狭く即売しているため、保冷施設は利用していない。

表7から分かるように、保冷施設を利用できるC1からC3の大規模企業3者は、長期出荷により輸出を含め販路が多様化している。一方、保冷施設を利用しないF1からF3の家族経営3者は、主に北京の仲介業者への即売に頼らざるを得ず、市場の需要変動に対して効果的な調整は難しい。

(1)永清県の野菜保冷施設の全体状況

保冷施設とコールドチェーンの発展は、農産物の鮮度保持能力を大幅に向上させ、季節的な供給不足の緩和、流通の安定、市場競争力向上の面で重要な役割を果たしている。近年、永清県は北京・天津・河北省の共同発展戦略の機会を捉え、食料供給基地として農産物の流通効率化と品質向上を重点的に進めてきた。同県は、特色ある有利な農産物産地として、協同組合、家族経営、村の集団的経済組織による産地保冷施設建設を支援しており、鮮度保持や品質管理の水準が向上している。

2024年以来、河北省廊坊市の永清県など八つの県(市、区)で野菜産地低温貯蔵・保存施設プロジェクトと、不足時などの緊急時の生鮮野菜の供給・低温貯蔵・保存施設プロジェクト30件(投資総額:8231万元〈18億835万円〉、貯蔵総容量:14万4800立方メートル)を実施した。これにより、野菜の貯蔵期間は平均32日延長し、品質低下による損耗率も平均17%削減したことで、付加価値向上と価格低落のリスクに対する抵抗力も大幅に強化された。特に廊坊市のブランド野菜である「香河ニラ」、「永清にんじん」などは、北京、天津市場での地位を固めるとともに、広東省、香港、マカオ大湾区にまで販売され、広州、深圳など一線級都市(中国において経済、人口、インフラなどの面で最も発展した都市)の市場にも進出している。このように保冷施設の整備は、販路の拡大と販売を促進するとともに、農業従事者の生産意欲を高めている。

中でも、永清県のにんじん産業はコールドチェーン発展の典型的事例である。同県には、にんじんの貯蔵、輸送企業が10社以上あり、総貯蔵面積は2万5000平方メートル、年間保冷能力は60万トン以上、年間売上高は10億3000万元(226億2910万円)に達する。この産業は河北省、山西省、山東省、内モンゴル自治区など近隣地域の発展をけん引するだけではなく、同県全体の生産者収益を4000万元(8億7880万円)増加させ、2200人以上の雇用創出に寄与している。この過程では、にんじんを適時に貯蔵して一次加工を行うことで、品質保持による有利販売が可能となる。コールドチェーンの最適化は、野菜鮮度と市場価値の向上による有利販売のみならず、生産者とコールドチェーン関連産業の協力関係を通じ、生産者の所得向上と地域経済の発展を促進している。

(2)保冷施設の使用状況と運営形式

永清県の調査を通して、一部の野菜生産者が保冷施設を利用して野菜の鮮度と市場供給の安定を高めているなど、保冷施設の利用形態も多様であることが判明した。生産者によっては自社保冷施設を有しており、保冷施設を持たない生産者は他者保冷施設への委託保管、施設面積に余剰がある生産者は他者からの受託保管を行うことで収入増を図る事例もある(表4)。

ア 自営で受託保管を行わない保冷施設

C1は、先進的な生産設備と高品質な生鮮野菜の生産により、北京・天津・河北地域の重要な野菜供給元の一つである。現在は11棟の日光温室を建設し、野菜栽培および育苗と合わせて利用面積は90アールを超え、主に葉茎菜類、特にレタスを栽培している。この施設は養液栽培技術を採用し、高品質、高収量の周年生産を行っている。北京に近い地理的利点を生かして多くの企業と出荷契約を結び、市場小売価格1株当たり約7元(154円)で、毎日7000~8000株の養液栽培野菜を北京の市場に供給している。

また、鮮度保持のために自社保冷施設を設置し、生産から販売までの一貫体系を構築している。これにより、生産状況に応じて保管量を柔軟に調整できるため、高鮮度な野菜を安定供給することができる。

ただし、この方式では運営主体の高い資金力、技術管理などが求められる。具体的には、1)保冷施設建設の初期投資は大きく、維持管理費にも多額の資金が必要、2)野菜保存の過程で温度、湿度などの管理に対する専門技術者の配置が必要、3)保冷施設の効率的運営に加え、コストを最大限抑えること―が求められる。このため、C1のような生産者は稀有であり、高い経済力、技術的基盤、農場管理経験を持つ大規模農業企業だから実現できるという側面がある。

イ 賃貸形式の保冷施設

C2は、にんじんの栽培、加工、販売を主な事業として、廊坊市のほか、河南省開封市、山東省青島市、福建省厦門市に5000ムー(335ヘクタール)以上の栽培面積を有し、自社で産地リレーを構築している。にんじんは洗浄後に均一包装され、北京・天津地区や広東省に出荷されるほか、ベトナム、タイ、中東にも輸出されている。このため長距離輸送中の品質・鮮度保持が求められ、外部の保冷施設を賃貸方式で活用している。

このような賃貸方式で保冷施設を活用する経営は、自前で整備する必要がないことから、経済的コストや資源の分配の点で有利となる。具体的には、1)賃貸方式で保冷施設を活用することで多額の初期投資を回避し、にんじんの栽培・加工事業の拡大と市場開拓により多くの資金投下が可能であること、2)生産量と需要の変動に合わせて保冷施設を利用するため、投資の適正化が図れること―である。

しかし、賃貸方式による保冷施設の長期的利用にはリスクも伴う。具体的には、1)農産物の出荷最盛期は、保冷施設内の賃貸供給がひっ迫し、賃貸料の上昇はもちろん、確保できなくなる可能性、2)短期的には設置・運営コストを節約できるが、生産規模を拡大しながら継続的に利用した場合、支出累計額が自社で保冷施設を設置した場合のコストを上回る可能性-などがある。このため、さらなる生産規模拡大を目指す場合、自社で保冷施設を整備した方が経済的なメリットが大きくなる可能性がある。

ウ 自営・受託保管可能な保冷施設

C3はにんじん生産、加工、倉庫保管、販売を行っており、河北省張家口市に3000ムー(201ヘクタール)以上の栽培面積を有するとともに、山東省寿光市や内モンゴル自治区の大規模にんじん生産者からの集荷も行っている。にんじんは洗浄後に均一包装され、主に北京・天津地区、海南省、広東省に出荷されている。このほか、だいこんやばれいしょなどの一次加工・販売も行っており、年間加工・流通量は8万トンを超える。

野菜の保管、供給効率向上のため、自社保冷施設を設置している。10月末から12月にかけて山東省などからにんじんを仕入れ、翌1~5月まで自社保冷施設で保管することで出荷期間の長期化を図っており、価格変動リスクを回避した有利販売を実践している。また、保冷施設の余剰面積では他者からの受託保管も行っている。この受託保管により、閑散期の保冷施設利用率を向上させることで受託料収益を挙げることができる。

しかし、この経営方式には一定の課題とリスクがある。具体的には、1)受託保管は、委託者によってニーズや保管条件が異なるため、自社野菜の保管に影響を及ぼす可能性、2)委託者の経営が不安定な場合、受託料の回収リスクが高まる可能性、3)初期設備投資が巨額となり、資金回収サイクルが長い可能性、4)市場の需給変動などによる制御不能なリスクが、在庫の滞留や販売不振につながる可能性-などがある。このため、在庫や販売戦略を柔軟に調整する能力が求められる(表5)。

自社で保冷施設を設置する場合、初期投資や維持管理料は高額となるが、今後の野菜生産量を見越した施設整備が可能なことから、長期投資や大企業に適している。一方、賃貸方式による保冷施設の利用は初期投資負担の軽減となるが、委託料などを勘案すると自社で保冷施設を設置した場合の投資額を上回る可能性がある(表6)。

エ 保冷施設を利用しない家族経営農場

F1からF3は家族経営型の農場であり、比較的市場価値の高くない品目を栽培し、即売している。主に生産地に入り買い付けを行う北京の仲介業者に依存した販売であり、一部は「WeChat(中国のインスタントメッセージサービス)」によるインターネット販売、および近隣小売市場への出荷であった。

三つの農場とも資金余力が小さく、低温貯蔵の必要がない果菜類を栽培していることに加え、販路が狭く即売しているため、保冷施設は利用していない。

表7から分かるように、保冷施設を利用できるC1からC3の大規模企業3者は、長期出荷により輸出を含め販路が多様化している。一方、保冷施設を利用しないF1からF3の家族経営3者は、主に北京の仲介業者への即売に頼らざるを得ず、市場の需要変動に対して効果的な調整は難しい。

4 中国全体における保冷施設の増加要因と効果

近年、保冷施設の設置は全国的に進んでおり、以下で中国全体の保冷施設の増加要因と効果について分析した。

(1)保冷施設の増加要因

保冷施設はコールドチェーンの起点であり、その急速な発展は、農業、物流、地域経済に効果的な影響をもたらしてきた。以下では具体的な事例を分析し、保冷施設の発展を促す要因について記述する。

ア 国民生活水準の向上と消費の高度化

中国経済の急速な発展とともに、国民生活水準は向上を続け、消費構造も変化してきた。新鮮・安全・健康的な食品に対する消費者需要が徐々に主流となり、生鮮農産物流通の変革と高度化が進んだ。特に野菜、果物、食肉など生鮮品に対する需要は、高品質と多様性の傾向を示している。例えば前出のC1では、主力の養液栽培野菜の鮮度処理に自社保冷施設を利用し、収穫から販売現場までの鮮度および品質を維持することで、富裕層などからの高いニーズに対応している。

このような消費者ニーズは、コールドチェーンの発展を促進する動力となり、起点となる産地保冷施設の重要性がより増してきたことで、保冷施設の急速な普及が進んだ。

イ 国の政策支援と特別資金

政府による政策的支援や特別資金の投入は、直接、コールドチェーンの発展を促進する動力となり、特に近年、産地保冷施設の設置を大幅に加速させた。2019年以降、国は農産物のコールドチェーン整備支援に関する一連の政策を次々と打ち出し、特に20年の「農産物産地保冷施設建設特別政策」は、産地保冷施設の普及を加速させた。C3を例にすると、建設費の約25%を政府補助金で賄うなど、多くの農業関連企業や協同組合がこの政策で保冷施設を設置するものとなった。

20年から22年にかけて、農業農村部と財政部が共同で180億元(3954億6000万円)の資金を投入して4万近い協同組合、家族経営などを支援し、7万棟もの産地保冷施設が建設された。これにより、産地保冷施設の新たな保管能力は同期間に2000万トン程度増加し、1億2000万トンの生鮮農産物流通がコールドチェーン化された。

ウ 野菜産業の集積と野菜流通の相乗発展

野菜産業の集積も、保冷施設の普及を後押ししている。保冷施設は農産物流通の起点として、主に特色ある農産物産地やその周辺に設置され、保冷需要を支えている。例えばC2は、にんじんの一時保管に利用しており、北京・天津・広東市場のニーズに応えている。産地での保冷施設が普及したことで、品質保持が可能となり、野菜の品質低下リスクが低減された。

産地ごとの保冷施設は、野菜流通の各段階が相乗的に発展するための重要な基盤でもある。例えば、C2が生産したにんじんは海外に輸出され、C3は農産物を加工・包装して販売している。コールドチェーンの発展と農産物加工には低温保存が求められるため、産地保冷施設の設置が促進される。

エ 農業技術の進歩とコールドチェーンの革新

予冷、ガス調整貯蔵(機構注2)など保存技術の進歩により、保冷施設の貯蔵能力、鮮度保持効果は大幅に向上した。C3を例にすると、ガス調整貯蔵技術により、貯蔵中のにんじんの鮮度を良好に維持している。

保冷施設の情報管理システムが徐々に普及し、温度や湿度などの自動制御装置により保冷施設の運営効率と管理レベルが著しく向上した。例えばC3が導入したインテリジェント低温貯蔵管理システムは、常時保冷施設の環境条件を監視し、貯蔵環境の高度制御が可能となっている。これにより、保冷施設の運営効率向上のほか、エネルギー消費と運営コストも抑えている。

(機構注2)青果物の貯蔵環境中の窒素、酸素、二酸化炭素、エチレンガスなどの成分を調整することで青果物の呼吸を抑制し、代謝速度を低下させ、品質変化を抑制することができる。

オ 需要の増加と産業チェーンの拡大

農産物の市場需要の継続的拡大と流通の拡張・改善も、保冷施設の発展を後押ししている。野菜の市場競争激化により、保冷施設は競争力向上の重要な手段として、より多くの生産者や企業が設置するようになった。高鮮度の野菜需要が高まるとともに、野菜流通に対する市場の要求もより高まっている。保冷施設はこのようなニーズを満たし、出荷期間の長期化が可能となることで、市場競争力を高める役割を果たす。例えばC1は、レタスやその他の養液栽培野菜を保管する保冷施設を設置し、高鮮度の野菜を毎日、北京市場に出荷できるようにしている。

低温貯蔵の発展は、野菜流通の垂直的な拡大にも寄与している。保冷施設により産地では野菜加工事業への参入が可能となり、付加価値を高めている。例えばC3は、保冷施設で貯蔵するにんじんを加工し出荷することで、市場競争力と付加価値を高めた。

カ 大規模事業体がけん引

保冷施設の発展は、大規模農業企業などにより進められてきた。これらは収穫期間が長く生産量が多いため、保冷施設の利用が必須となっているためである。C3を例にすると、保冷施設での大量のにんじん貯蔵はもちろん、近隣生産者からの受託保管を行っており、保冷施設の利用生産者が有利販売を行うことで、保冷施設の重要性を認識する生産者が増え、保冷施設の普及が促される。

(2)保冷施設の発展がもたらす効果

保冷施設の発展は農業生産、地域経済、市場競争力、環境保護などコールドチェーンの中核的部分として多方面に影響を与えてきた。次に保冷施設の発展がもたらす効果を記述する。

ア 野菜流通の拡大と最適化

従来の野菜流通では有効な貯蔵手段がなく、市場流通量が多い時も出荷せざるを得ず、供給過多により価格下落を引き起こしてきた。出荷期間の長期化が図れる保冷施設は、次のような野菜流通の最適化を可能とした。

(ア)低温貯蔵による出荷期間の長期化により、出荷時期を調整することで市場の供給過剰期を避けた出荷が可能となる。需給安定はもちろん、価格動向を見ながらの販売により生産者の所得向上につながっている。

(イ)野菜加工にも有利に働いている。低温貯蔵により野菜の鮮度を保持しつつ、生産者自ら需要に合わせたパック詰めや半総菜品加工などの生産が可能となるため、高鮮度の野菜加工品の有利販売が可能となる。これは野菜の市場価格上昇につながるだけではなく、地元の農産物加工企業にもチャンスをもたらす。

(ウ)保冷施設の普及は、農産物の生産、加工、貯蔵、販売の一体的な発展を推進し、野菜流通全体で緊密な相乗効果を実現する。これにより、地域農業の発展も推進される。

イ コールドチェーンの整備

産地保冷施設の発展は、地域農産物のコールドチェーンの改善と拡大に役立ち、次のような地域物流産業の急速な発展をけん引する。

(ア)保冷施設の普及に伴い、生産地域から末端消費者までを網羅する低温物流が加速されている。これにより野菜などの生鮮農産物の鮮度が保持され、減耗率は大幅に減少する。

(イ)保冷施設の発展は農業物流システムの現代化をけん引するとともに、物流の高度化を促進する。保冷施設と物流企業との協力は、コールドチェーンの高効率化を推進する。例えば、野菜などの農産物を保冷施設で集的に保管することで、物流企業は合理的な輸送ルートと配車が可能となり、物流の効率を向上させている。これにより、高鮮度の野菜流通が促進され、農産物の市場競争力を全面的に引き上げることができる。

ウ 農産物の市場競争力の向上

保冷施設の発展は、農産物の市場競争力向上に大きく寄与している。低温貯蔵による鮮度保持期間の延長により、生産者は市場の需要に応じた出荷期間や数量を柔軟に調整でき、出荷集中期の安値販売を避けることができる。

エ 農業技術革新の促進

保冷施設の進展は、次のような農業技術の進化を加速させている。

(ア)保冷施設の設置と活用により、農産物の予冷、ガス調整貯蔵などの鮮度保持技術が広範で応用され、やがて最新のインテリジェント貯蔵への転換が推進された(5)。

(イ)保冷技術の発展に伴い、多くの保冷施設がインテリジェント管理システムを導入し始め、農産物貯蔵条件の最良化が図られてきた。また、情報技術システムは、保冷施設の貯蔵計画を最適化し、さらなるエネルギーおよび管理コストの削減が可能となり、物流体系全体の競争力をより高める役割を果たしている。

オ 地域経済発展の促進

野菜主産地では、保冷施設の普及とコールドチェーンの改善が次のような地域経済の急速な発展に寄与している。

(ア)保冷施設の発展は、コールドチェーン、農産物加工、倉庫管理などの関連産業にも多くの雇用機会をもたらし、地域経済の発展に寄与している。

(イ)保冷施設は、地域農産物の市場競争力を高め、地域経済の発展を促進する。産地での低温貯蔵とコールドチェーンは地域農産物の有利販売につながり、地域経済の発展を後押しする。

カ 気候変動に対応するための農業支援

世界的に気象変動リスクが高まる中、保冷施設の利用は生産者にとって対処できる有効な手段の一つとなる。収穫期に農産物を低温貯蔵することで、需給に応じた安定出荷の維持が可能となり、気候変動による供給過不足のリスクを低減できる。

(1)保冷施設の増加要因

保冷施設はコールドチェーンの起点であり、その急速な発展は、農業、物流、地域経済に効果的な影響をもたらしてきた。以下では具体的な事例を分析し、保冷施設の発展を促す要因について記述する。

ア 国民生活水準の向上と消費の高度化

中国経済の急速な発展とともに、国民生活水準は向上を続け、消費構造も変化してきた。新鮮・安全・健康的な食品に対する消費者需要が徐々に主流となり、生鮮農産物流通の変革と高度化が進んだ。特に野菜、果物、食肉など生鮮品に対する需要は、高品質と多様性の傾向を示している。例えば前出のC1では、主力の養液栽培野菜の鮮度処理に自社保冷施設を利用し、収穫から販売現場までの鮮度および品質を維持することで、富裕層などからの高いニーズに対応している。

このような消費者ニーズは、コールドチェーンの発展を促進する動力となり、起点となる産地保冷施設の重要性がより増してきたことで、保冷施設の急速な普及が進んだ。

イ 国の政策支援と特別資金

政府による政策的支援や特別資金の投入は、直接、コールドチェーンの発展を促進する動力となり、特に近年、産地保冷施設の設置を大幅に加速させた。2019年以降、国は農産物のコールドチェーン整備支援に関する一連の政策を次々と打ち出し、特に20年の「農産物産地保冷施設建設特別政策」は、産地保冷施設の普及を加速させた。C3を例にすると、建設費の約25%を政府補助金で賄うなど、多くの農業関連企業や協同組合がこの政策で保冷施設を設置するものとなった。

20年から22年にかけて、農業農村部と財政部が共同で180億元(3954億6000万円)の資金を投入して4万近い協同組合、家族経営などを支援し、7万棟もの産地保冷施設が建設された。これにより、産地保冷施設の新たな保管能力は同期間に2000万トン程度増加し、1億2000万トンの生鮮農産物流通がコールドチェーン化された。

ウ 野菜産業の集積と野菜流通の相乗発展

野菜産業の集積も、保冷施設の普及を後押ししている。保冷施設は農産物流通の起点として、主に特色ある農産物産地やその周辺に設置され、保冷需要を支えている。例えばC2は、にんじんの一時保管に利用しており、北京・天津・広東市場のニーズに応えている。産地での保冷施設が普及したことで、品質保持が可能となり、野菜の品質低下リスクが低減された。

産地ごとの保冷施設は、野菜流通の各段階が相乗的に発展するための重要な基盤でもある。例えば、C2が生産したにんじんは海外に輸出され、C3は農産物を加工・包装して販売している。コールドチェーンの発展と農産物加工には低温保存が求められるため、産地保冷施設の設置が促進される。

エ 農業技術の進歩とコールドチェーンの革新

予冷、ガス調整貯蔵(機構注2)など保存技術の進歩により、保冷施設の貯蔵能力、鮮度保持効果は大幅に向上した。C3を例にすると、ガス調整貯蔵技術により、貯蔵中のにんじんの鮮度を良好に維持している。

保冷施設の情報管理システムが徐々に普及し、温度や湿度などの自動制御装置により保冷施設の運営効率と管理レベルが著しく向上した。例えばC3が導入したインテリジェント低温貯蔵管理システムは、常時保冷施設の環境条件を監視し、貯蔵環境の高度制御が可能となっている。これにより、保冷施設の運営効率向上のほか、エネルギー消費と運営コストも抑えている。

(機構注2)青果物の貯蔵環境中の窒素、酸素、二酸化炭素、エチレンガスなどの成分を調整することで青果物の呼吸を抑制し、代謝速度を低下させ、品質変化を抑制することができる。

オ 需要の増加と産業チェーンの拡大

農産物の市場需要の継続的拡大と流通の拡張・改善も、保冷施設の発展を後押ししている。野菜の市場競争激化により、保冷施設は競争力向上の重要な手段として、より多くの生産者や企業が設置するようになった。高鮮度の野菜需要が高まるとともに、野菜流通に対する市場の要求もより高まっている。保冷施設はこのようなニーズを満たし、出荷期間の長期化が可能となることで、市場競争力を高める役割を果たす。例えばC1は、レタスやその他の養液栽培野菜を保管する保冷施設を設置し、高鮮度の野菜を毎日、北京市場に出荷できるようにしている。

低温貯蔵の発展は、野菜流通の垂直的な拡大にも寄与している。保冷施設により産地では野菜加工事業への参入が可能となり、付加価値を高めている。例えばC3は、保冷施設で貯蔵するにんじんを加工し出荷することで、市場競争力と付加価値を高めた。

カ 大規模事業体がけん引

保冷施設の発展は、大規模農業企業などにより進められてきた。これらは収穫期間が長く生産量が多いため、保冷施設の利用が必須となっているためである。C3を例にすると、保冷施設での大量のにんじん貯蔵はもちろん、近隣生産者からの受託保管を行っており、保冷施設の利用生産者が有利販売を行うことで、保冷施設の重要性を認識する生産者が増え、保冷施設の普及が促される。

(2)保冷施設の発展がもたらす効果

保冷施設の発展は農業生産、地域経済、市場競争力、環境保護などコールドチェーンの中核的部分として多方面に影響を与えてきた。次に保冷施設の発展がもたらす効果を記述する。

ア 野菜流通の拡大と最適化

従来の野菜流通では有効な貯蔵手段がなく、市場流通量が多い時も出荷せざるを得ず、供給過多により価格下落を引き起こしてきた。出荷期間の長期化が図れる保冷施設は、次のような野菜流通の最適化を可能とした。

(ア)低温貯蔵による出荷期間の長期化により、出荷時期を調整することで市場の供給過剰期を避けた出荷が可能となる。需給安定はもちろん、価格動向を見ながらの販売により生産者の所得向上につながっている。

(イ)野菜加工にも有利に働いている。低温貯蔵により野菜の鮮度を保持しつつ、生産者自ら需要に合わせたパック詰めや半総菜品加工などの生産が可能となるため、高鮮度の野菜加工品の有利販売が可能となる。これは野菜の市場価格上昇につながるだけではなく、地元の農産物加工企業にもチャンスをもたらす。

(ウ)保冷施設の普及は、農産物の生産、加工、貯蔵、販売の一体的な発展を推進し、野菜流通全体で緊密な相乗効果を実現する。これにより、地域農業の発展も推進される。

イ コールドチェーンの整備

産地保冷施設の発展は、地域農産物のコールドチェーンの改善と拡大に役立ち、次のような地域物流産業の急速な発展をけん引する。

(ア)保冷施設の普及に伴い、生産地域から末端消費者までを網羅する低温物流が加速されている。これにより野菜などの生鮮農産物の鮮度が保持され、減耗率は大幅に減少する。

(イ)保冷施設の発展は農業物流システムの現代化をけん引するとともに、物流の高度化を促進する。保冷施設と物流企業との協力は、コールドチェーンの高効率化を推進する。例えば、野菜などの農産物を保冷施設で集的に保管することで、物流企業は合理的な輸送ルートと配車が可能となり、物流の効率を向上させている。これにより、高鮮度の野菜流通が促進され、農産物の市場競争力を全面的に引き上げることができる。

ウ 農産物の市場競争力の向上

保冷施設の発展は、農産物の市場競争力向上に大きく寄与している。低温貯蔵による鮮度保持期間の延長により、生産者は市場の需要に応じた出荷期間や数量を柔軟に調整でき、出荷集中期の安値販売を避けることができる。

エ 農業技術革新の促進

保冷施設の進展は、次のような農業技術の進化を加速させている。

(ア)保冷施設の設置と活用により、農産物の予冷、ガス調整貯蔵などの鮮度保持技術が広範で応用され、やがて最新のインテリジェント貯蔵への転換が推進された(5)。

(イ)保冷技術の発展に伴い、多くの保冷施設がインテリジェント管理システムを導入し始め、農産物貯蔵条件の最良化が図られてきた。また、情報技術システムは、保冷施設の貯蔵計画を最適化し、さらなるエネルギーおよび管理コストの削減が可能となり、物流体系全体の競争力をより高める役割を果たしている。

オ 地域経済発展の促進

野菜主産地では、保冷施設の普及とコールドチェーンの改善が次のような地域経済の急速な発展に寄与している。

(ア)保冷施設の発展は、コールドチェーン、農産物加工、倉庫管理などの関連産業にも多くの雇用機会をもたらし、地域経済の発展に寄与している。

(イ)保冷施設は、地域農産物の市場競争力を高め、地域経済の発展を促進する。産地での低温貯蔵とコールドチェーンは地域農産物の有利販売につながり、地域経済の発展を後押しする。

カ 気候変動に対応するための農業支援

世界的に気象変動リスクが高まる中、保冷施設の利用は生産者にとって対処できる有効な手段の一つとなる。収穫期に農産物を低温貯蔵することで、需給に応じた安定出荷の維持が可能となり、気候変動による供給過不足のリスクを低減できる。

5 保冷施設などの建設で直面する問題と対策の提案

(1)直面する問題

ア 高い建設費と運営費、支援政策改善の必要性

保冷施設の設置・運営コストは相対的に高く、特に産地での設置は多額の資金が必要であり、資金回収期間も長く、電気代や人件費など運営コストの負担も重い。これらは、予冷処理が必要な生産者にとって大きな障害となっている。

また、産地保冷施設設置に際して土地利用の問題が存在する。設置が可能な土地は限られ地価も高く、さらに設置に要する申請手続きも複雑であり、これらが保冷施設の建設の壁となっている。保冷施設の発展に対する政策支援は拡大しているが、特に小規模生産者はこれらの課題解決に至るまでの政策の恩恵を感じていないなど、関連政策は依然として不十分である。

イ 産地での保冷施設不足と生産者の認識不足

例えば、河北省永清県では既存の産地保冷施設を活用できる生産者が限られるため、コールドチェーンは依然として発展途上である。また、生産者の多くはコールドチェーンの重要性への認識不足から、予冷などを用いないで出荷する場合が多い。このため、生鮮野菜の多くが品質劣化リスクの高い常温流通となり、有利販売は難しい。

ウ 小規模農家にとってのメリットは限定的

保冷施設は大規模生産者へのメリットは大きいが、小規模生産者へのメリットは小さい。例えば、C3の受託保管は、出荷期間が5カ月以上の大規模生産者のみが対象であることに加え、委託料が高額なことから、出荷期間が短く、資金力の乏しい小規模生産者は利用しにくい。

(2)対策への提案

ア 支援方針の整備と拡大

第一に、政府は引き続き保冷施設建設への政策支援の強化が必要である。既存の補助政策を基に補助範囲を拡大し、さまざまな種類の保冷施設に対する特別補助を増やす。特に中小生産者が設置・運営コストを削減できるよう資金援助を行う。同時に、より多くの生産者がコールドチェーンを活用できるよう、知識の普及と技術レベルを向上させ、産地全体の利益を向上させる必要がある。

第二に、大規模生産者の育成と支援に焦点を当てる。政府は特別資金や融資によって農業企業などの大規模生産者を育成・支援し、大規模生産者は小規模生産者へのコールドチェーン推進に貢献することである。

イ 産地のコールドチェーン配置の調整と共同保冷施設の設置

第一に、産地保冷施設の配置計画を最適化する。政府は、産地の農産物栽培特性や生産者分布を考慮し、実態に合った低温貯蔵施設の建設と配置を計画する必要がある。合理的な立地選定と施設配置により、保冷施設は分散した生産者の利用をより網羅し、多様な低温貯蔵ニーズに応えるようにする。また、既存の保冷施設を改良し、コールドチェーンに必要な技術要件を満たすとともに、低温貯蔵の質と効率を向上させなければならない。

第二に、標準化した低温貯蔵ガイドラインを策定し公表する。保冷施設の予冷作業、環境管理などについて、標準化した作業ガイドラインを迅速に策定し、プロセスの一貫性と科学性を保証する必要がある。同時に、政府はコールドチェーン業界に対する規制を確立し、施設の設置と運営に関する各部門の責任を明確化して、施設の効率的運営を保証しなければならない。

第三に、公益性のある共同保冷施設などの建設を奨励する。資金不足の産地に対しては、中小規模生産者の生鮮野菜品質向上と販路拡大のため、共同保冷施設の設置とコールドチェーン構築に対して財政支援を行う必要がある。

ウ 小規模生産者の収益性向上ためのさまざまな措置

第一に、小規模生産者の農産物流通への参加促進である。小規模生産者が円滑に参加できるよう、政府と企業は「生産-加工-流通」の各段階の連携と統合、特にコールドチェーンの利用を促進すべきである。小規模生産者による保冷施設の利用は、生鮮野菜など農産物の鮮度保持期間の長期化が可能になり、有利販売につながる。

第二に、産地ブランドを発展させ、農産物の高付加価値化を図る。政府と企業が共同で、産地ブランドの育成と普及を推進することで、産地の野菜品質の向上が図られ、市場競争力を引き上げる。

第三に、小規模生産者のコールドチェーン活用のハードルを低くする。政策支援、金融補助、技術研修その他の手段を通じて、小規模生産者のコールドチェーン活用を促進する。保冷施設を持つ企業は、小規模生産者が利用しやすいよう、委託保管料を引き下げるなど、政府の小規模生産者支援と併せて、積極的に対応することが奨励される。

参考文献

(1)穆月英, 郑蔚, 董恺, 等. 京津冀农产品流通体系框架研究[J]. 商业经济, 2023(10): 111–114+169.

(2)周应恒, 张晓恒, 耿献辉. 我国种植业经营主体发展趋势[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2015, 14(4): 1–8.

(3)张喜才, 丁颖哲. 生鲜农产品冷链物流的产地悖论及应对策略研究[J]. 农业经济与管理, 2022(4): 71–80.

(4)马祖军, 王一然. 考虑生鲜农产品《最先一公里》损耗的预冷站选址定容[J]. 中国管理科学, 2024, 32(2): 315–323.

(5)赵皎云. 移动制冷技术在农产品冷链《最先一公里》的应用——访中集冷链科技有限公司方案解决部负责人岳治强[J]. 物流技术与应用, 2020, 25(S1): 48–51.

ア 高い建設費と運営費、支援政策改善の必要性

保冷施設の設置・運営コストは相対的に高く、特に産地での設置は多額の資金が必要であり、資金回収期間も長く、電気代や人件費など運営コストの負担も重い。これらは、予冷処理が必要な生産者にとって大きな障害となっている。

また、産地保冷施設設置に際して土地利用の問題が存在する。設置が可能な土地は限られ地価も高く、さらに設置に要する申請手続きも複雑であり、これらが保冷施設の建設の壁となっている。保冷施設の発展に対する政策支援は拡大しているが、特に小規模生産者はこれらの課題解決に至るまでの政策の恩恵を感じていないなど、関連政策は依然として不十分である。

イ 産地での保冷施設不足と生産者の認識不足

例えば、河北省永清県では既存の産地保冷施設を活用できる生産者が限られるため、コールドチェーンは依然として発展途上である。また、生産者の多くはコールドチェーンの重要性への認識不足から、予冷などを用いないで出荷する場合が多い。このため、生鮮野菜の多くが品質劣化リスクの高い常温流通となり、有利販売は難しい。

ウ 小規模農家にとってのメリットは限定的

保冷施設は大規模生産者へのメリットは大きいが、小規模生産者へのメリットは小さい。例えば、C3の受託保管は、出荷期間が5カ月以上の大規模生産者のみが対象であることに加え、委託料が高額なことから、出荷期間が短く、資金力の乏しい小規模生産者は利用しにくい。

(2)対策への提案

ア 支援方針の整備と拡大

第一に、政府は引き続き保冷施設建設への政策支援の強化が必要である。既存の補助政策を基に補助範囲を拡大し、さまざまな種類の保冷施設に対する特別補助を増やす。特に中小生産者が設置・運営コストを削減できるよう資金援助を行う。同時に、より多くの生産者がコールドチェーンを活用できるよう、知識の普及と技術レベルを向上させ、産地全体の利益を向上させる必要がある。

第二に、大規模生産者の育成と支援に焦点を当てる。政府は特別資金や融資によって農業企業などの大規模生産者を育成・支援し、大規模生産者は小規模生産者へのコールドチェーン推進に貢献することである。

イ 産地のコールドチェーン配置の調整と共同保冷施設の設置

第一に、産地保冷施設の配置計画を最適化する。政府は、産地の農産物栽培特性や生産者分布を考慮し、実態に合った低温貯蔵施設の建設と配置を計画する必要がある。合理的な立地選定と施設配置により、保冷施設は分散した生産者の利用をより網羅し、多様な低温貯蔵ニーズに応えるようにする。また、既存の保冷施設を改良し、コールドチェーンに必要な技術要件を満たすとともに、低温貯蔵の質と効率を向上させなければならない。

第二に、標準化した低温貯蔵ガイドラインを策定し公表する。保冷施設の予冷作業、環境管理などについて、標準化した作業ガイドラインを迅速に策定し、プロセスの一貫性と科学性を保証する必要がある。同時に、政府はコールドチェーン業界に対する規制を確立し、施設の設置と運営に関する各部門の責任を明確化して、施設の効率的運営を保証しなければならない。

第三に、公益性のある共同保冷施設などの建設を奨励する。資金不足の産地に対しては、中小規模生産者の生鮮野菜品質向上と販路拡大のため、共同保冷施設の設置とコールドチェーン構築に対して財政支援を行う必要がある。

ウ 小規模生産者の収益性向上ためのさまざまな措置

第一に、小規模生産者の農産物流通への参加促進である。小規模生産者が円滑に参加できるよう、政府と企業は「生産-加工-流通」の各段階の連携と統合、特にコールドチェーンの利用を促進すべきである。小規模生産者による保冷施設の利用は、生鮮野菜など農産物の鮮度保持期間の長期化が可能になり、有利販売につながる。

第二に、産地ブランドを発展させ、農産物の高付加価値化を図る。政府と企業が共同で、産地ブランドの育成と普及を推進することで、産地の野菜品質の向上が図られ、市場競争力を引き上げる。

第三に、小規模生産者のコールドチェーン活用のハードルを低くする。政策支援、金融補助、技術研修その他の手段を通じて、小規模生産者のコールドチェーン活用を促進する。保冷施設を持つ企業は、小規模生産者が利用しやすいよう、委託保管料を引き下げるなど、政府の小規模生産者支援と併せて、積極的に対応することが奨励される。

参考文献

(1)穆月英, 郑蔚, 董恺, 等. 京津冀农产品流通体系框架研究[J]. 商业经济, 2023(10): 111–114+169.

(2)周应恒, 张晓恒, 耿献辉. 我国种植业经营主体发展趋势[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2015, 14(4): 1–8.

(3)张喜才, 丁颖哲. 生鲜农产品冷链物流的产地悖论及应对策略研究[J]. 农业经济与管理, 2022(4): 71–80.

(4)马祖军, 王一然. 考虑生鲜农产品《最先一公里》损耗的预冷站选址定容[J]. 中国管理科学, 2024, 32(2): 315–323.

(5)赵皎云. 移动制冷技术在农产品冷链《最先一公里》的应用——访中集冷链科技有限公司方案解决部负责人岳治强[J]. 物流技术与应用, 2020, 25(S1): 48–51.