海外情報(野菜情報 2018年8月号)

海外情報(野菜情報 2018年8月号)

ニュージーランドの生鮮トマトの生産、流通および輸出の動向

調査情報部

ニュージーランド産の生鮮トマト栽培は、大規模生産者によるハウス栽培が中心となっており、生産性が高い。南半球にあることから、日本の生鮮トマトの国内供給が減り、価格が高くなる時期に安価に輸出することが可能となっており、日本向け輸出量は、5年前と比較して大幅に増加している。一方、ハウス栽培であることから、増産には多額の投資が必要とされ、人件費などのコストの増加が見込まれることから投資には消極的である。また、初期投資の大きさから新規参入も難しい状況にあり、あまり増産は見込めない。

1 はじめに

ニュージーランド(以下「NZ」という)は、日本にとって、韓国に次ぐ生鮮トマト(生食用トマトを意味し、加工用を含まない。以下同じ。)の輸入先国である。用途は主に外食産業用で大玉トマトが中心となっている。2017年の同国からの生鮮トマトの輸入量は1062トンと、2012年の3倍まで増加しており、近年、日本での存在感が高まっている。

本稿では、日本とは季節が逆であることを生かし、国産トマトの生産量が減少する時期を中心に低価格で販売されるNZのトマトの生産、流通および輸出動向を紹介する。

なお、本稿中の為替レートについては、1NZドル=77円(2018年6月末TTS相場=76.58円)を使用した。

2 日本市場におけるNZ産生鮮トマト

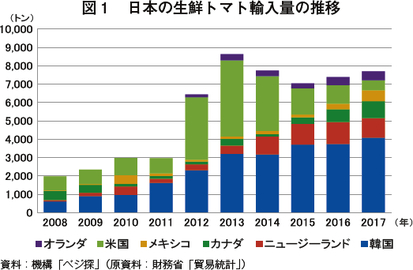

日本の生鮮トマトの輸入量は、過去10年間で大幅に増加しており、2012年以降は一貫して6000トンを上回って推移している(図1)。2017年の輸入量(7690トン)を輸入先国別に見ると、NZ(1062トン)は、韓国(4083トン)に次いで多い。NZからの輸入量は、2014年に大幅に増加し、2015年以降は1000トン台で推移している。

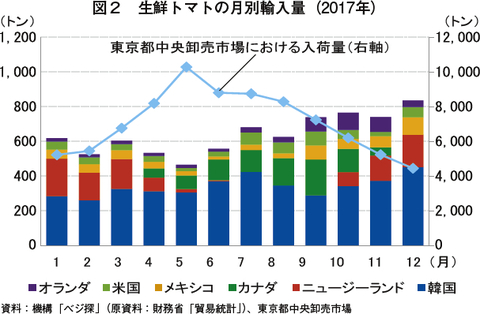

直近の2017年の輸入量を月ごとにみると、NZからの輸入量は、日本の市場でトマトの入荷量が減少する1~3月および10~12月を中心に増加している(図2)。南半球に位置し、生産のピークが日本と逆である特性をいかし、NZから日本の冬場を中心に輸入されていることがわかる。

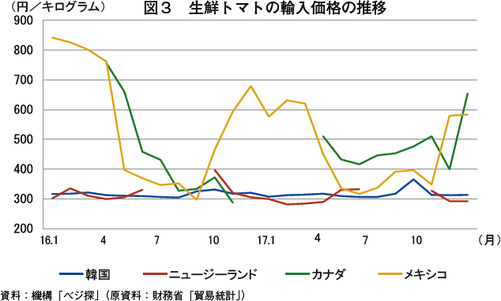

また、2017年の輸入先国ごとの生鮮トマトの月別輸入価格を比較すると、1~4月および11~12月の間はNZ産が最も安く、価格面での優位性があることが伺える(図3)。一方、NZ産の価格が高くなる7~9月の間は、輸入が行われていない。

3 NZ産生鮮トマトの生産状況

(1) 生産量、作付面積

日本の約4分の3の国土を持つNZは、北島と南島に分かれており、ほぼ全土が西岸海洋性気候に属する。

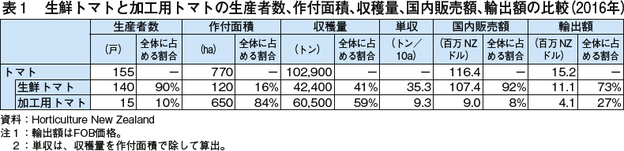

加工用トマトも含めたトマト全体の2016年の作付面積は、770ヘクタールである。生鮮トマトの占める割合は、作付面積では16%であるものの、収穫量では41%となっている(表1)。また、国内販売額では9割以上、輸出額では7割以上と、大部分を生鮮トマトが占めている。生鮮トマトは9割以上が国内で販売されている一方、加工用トマトは、輸出仕向け割合が高い。

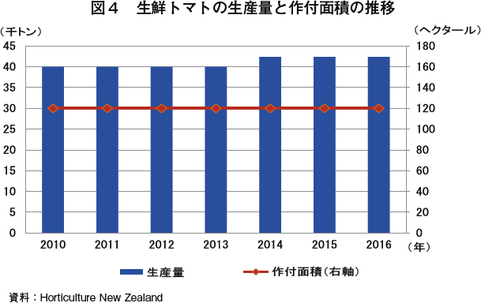

生鮮トマトの生産はハウス栽培が主流であり、1年を通して安定的な生産が行われている。近年の作付面積は、120ヘクタールで変化はない。2016年の収穫量は、4万2400トンと前年度並みであるが、単収の向上により、2011年からは6.0%増加している(図4)。

このことから、10アール当たりの収量は35.3トンと推定され、日本の同6トン(注1)と比べて生産性が高いことがわかる。

NZのトマト生産では、1990年代以前は家族経営が中心となっていたが、1990年以降、大規模生産者を中心に生産性の高い大型ハウスが導入され、小規模生産者は減少した。近年でも、2016年の生鮮トマトの生産者数は140戸と、2010年時点の300戸の半数近くまで大幅に減少している(注2)一方、生産量は増加していることから、大規模化が進展していることがわかる。

なお、加工用トマトは、単価が低いため、露地栽培により低コストで生産されている。

注1:農林水産省「平成29年産指定野菜(春野菜、夏秋野菜等)の作付面積、収穫量及び出荷量」におけるトマトの収量に基づく。

注2:生鮮トマトの生産者戸数に関する調査は、数年に一度しか実施されていないため、調査が実施された際に数値が大幅に変わることがある。

(2) 生鮮トマトの主要生産企業

ターナー・アンド・グローワー(以下「T&G」という)社、NZホットハウス社、NZグルメット社の大手3社が、生鮮トマトの国内販売額の6~7割を占めている。その他の生産者も企業経営が多いが、伝統的な小規模生産も一部で行われている。大規模生産者は、自前で梱包施設を持ち、運送会社と契約し(自前の運送会社を持つ場合もある)、スーパーマーケットと直接契約を行っている。そのため、卸売業者に販売する小規模生産者は、大規模生産者との競争が難しい環境となっている。

また、品種別の統計はないが、生鮮トマトの生産者団体であるTomatoes NZ(トマトNZ)によると、大玉トマトが一般的であるが、ミニトマトの利益率が大玉トマトより高いことから、近年は、ミニトマトの生産が増加傾向にあるとのことである。

(3) 主要産地

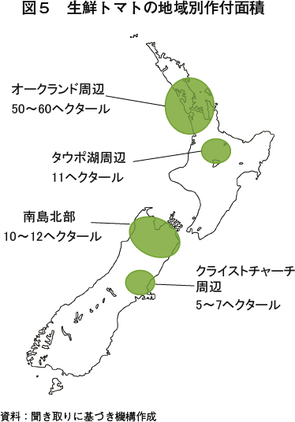

大規模ハウス栽培には、平地であること、熱源(天然ガス、地熱など)へのアクセスが良いこと、日照時間が長いこと、暑すぎず寒すぎないこと、清浄な水があることなどの条件が必要とされている。南島に比べて温暖な北島は、トマトの栽培に適しており生産量が多い。

特に、オークランド周辺は、他の地域と比べて地価が高いというデメリットはあるものの、日照時間が十分にあり、消費地や空港へのアクセスがよいこと、ガス基地へのアクセスもよいことから、一大生産地となっている。

生鮮トマトの地域別の生産量に関する統計はないが、トマトNZによると、生鮮トマトの生産量は、オークランド周辺が、全体の5割を占めており、南島では北部で生産が多い(図5)。

(4) 栽培方法

前述の通り、生鮮トマトはハウス栽培が大部分を占めている。ハウスでは、ロックウールやヤシの実の繊維由来の培地などに植えつける養液栽培が、一般的に用いられている。ハウス栽培のシステム、害虫対策、種の購入など、栽培工程の多くは、オランダやベルギーなどヨーロッパから導入されている。

一般的にトマト生産者は、育苗を専門に行う会社に種を預け、第一花房の花が咲く3日前程度まで成長したところで、自社のハウスに定植する。定植してから最後の収穫までの期間はおよそ11.5カ月であり、定植時期をずらし、栽培を複数のサイクルに分けることで、1年を通じて安定的に収穫できるようにしている。

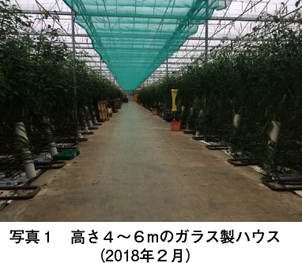

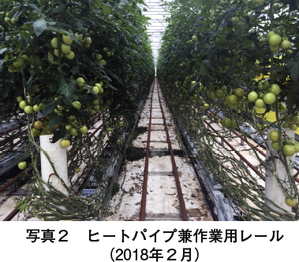

大規模生産者の場合、高さ4~6メートルのガラス製のハウスを使用している(写真1)。天然ガスを使って内部の温度、湿度を管理しており、温度が低い時期には、収穫作業用のレールにもなっているパイプに湯を通し、ハウス内を暖めている(写真2)。

天然ガスの使用により発生した二酸化炭素は、ハウス内に巡らせた小さな穴の開いたビニール製のパイプから排出され、トマトの光合成に利用される。

大玉トマトの場合、成長の過程で茎が割れるのを防ぐため、茎にクリップを取り付ける(写真3)。また、一つの茎には5つの果実が最適とされ、摘花を行って調整している。さらに、トマトが効率的に成熟するよう摘葉を行う。

伸びた茎は、一番先端を天井のクリップに引っかけて上から吊るし、茎を吊るしているクリップの高さ以上に成長した場合は、クリップを横にスライドさせ、斜めに伸ばしていく。これらの作業はすべて手作業で行われる。

受粉は、一般的にマルハナバチを利用して行われる。NZの商用ハチの専門会社では、150~200匹のハチが詰められた箱(ハチの巣に似せたもので、下部には蜜が入れてある)を農家に販売している(写真4)。トマトの花には蜜がほとんどないため、ハチは飛び回った後、蜜を求めて自ら箱に戻っていく。毎週、新しいハチを補充することで、常時一定量のハチを維持し、受粉が安定的に行われるよう管理している。

また、トマトは、コナジラミ類に悩まされることが多いが、この対策として、コナジラミ類の天敵であるオンシツツヤコバチを利用している(写真5)。オンシツツヤコバチは、コナジラミ類の幼虫に自分の卵を産み付け、卵からかえったオンシツツヤコバチの幼虫は、コナジラミ類の幼虫の養分を奪うことで成長する。それにより、コナジラミ類は繁殖ができなくなるため、その数が減少していく。このように、生物的防除を行うことにより、農薬はあまり使用されなくなっている。農薬を使うと害虫を駆除できるが、マルハナバチやオンシツツヤコバチのような有益な虫まで死んでしまうためである。

(5) 収穫

トマトの収穫は、通路に通るレールにリフトを通し、そのリフトに乗りながら行われる。納品先によって、収穫時の成熟度は異なり、糖度の高いトマトを好む日本向けに空輸されるトマトは、NZ国内向けのものよりも熟した状態で収穫が行われるほか、外食産業用のトマトは輸出向け・国内向け問わず、緑色の段階で収穫される。輸出業者によると、輸出先国としては日本が一番遠く、きれいな商品を求める傾向にあることから、日本に到着した時点で、日本の顧客が求める状態(色、形など)になるよう収穫を行っており、他国向けも日本向けと同じ条件で収穫を行っているとのことである。

(6) 生産コスト

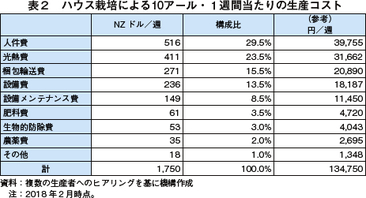

トマトNZによると、大型ハウスを設置する場合、10アール当たり20万NZドル(1540万円)の投資が必要とのことである。土地代を含めるとさらに大きな初期投資が必要となる。初期投資を除くと、生産コストのうち最も大きな割合を占めるのは人件費である(表2)。

現地で聞き取りを行った生産者の10アール・1週間当たりの生産コストは、1750NZドル(13万円)となっており、その3割を人件費が占めている。なお、この生産コストは、2018年2月時点での数値であり、冬季である7~9月には日照時間が減ることから、光熱費が上昇する傾向にある。

NZでは、最低賃金が上昇し続けており、今後も、引き続き引き上げる政策が予定されている。そのため、機械化、自動化を進めることで人件費高騰を抑制したいと考えている生産者が多い。

また、販売単価を上げるという観点から、スペシャリティトマトと呼ばれる、小さく、高糖度で、単価の高いトマトの栽培を増やす生産者が増加している。

(7) 業界団体の役割

NZの生鮮トマトの生産者の多くは、Horticulture NZ(ホーティカルチャーNZ)とトマトNZの2つの業界団体に加入している。

生鮮トマト生産者は、「1990年第一次産品課徴金法」および「2013年第一次産品(野菜およびフルーツ)規則」に基づき、売上げの0.49%を課徴金として徴収される。課徴金の徴収は、ホーティカルチャーNZが行い(実際には、小売業者、卸売業者、輸出業者などが、生産者から生鮮トマトを購入する際、購入価格から課徴金分を差し引いて生産者に支払い、課徴金分はホーティカルチャーNZに納付する)、集められた課徴金は、0.14%分がホーティカルチャーNZ、0.35%分がトマトNZの財源として配分される。ホーティカルチャーNZは、「1990年第一次産品課徴金法」に基づき設立されており、課徴金を財源に、トマトだけでなく、キウイフルーツ、アボカド、たまねぎなどの園芸作物全体に関して、研究・開発、バイオセキュリティーや水資源の管理、GAP認証などを実施している。

トマトNZは、前述のとおり生鮮トマトの生産者団体であり、生鮮トマト生産者の7~8割が加入している。トマトNZもホーティカルチャーNZ同様、生産者から徴収される課徴金を財源に運営されており、新技術に関する研究・開発、販売促進、品質認証制度の開発、情報収集提供、政策変更に関する意見のとりまとめなどを行っている。

最近のトマトNZの研究・開発としては、持続可能な害虫管理手法の開発、普及していくためのプロジェクトを実施している。研究・開発の成果は、ウェブサイトやメールマガジンなどで加入メンバーに伝えられる。一部の大きなプロジェクトでは、NZ政府一次産業省から助成金が受けられる場合もある。

また、トマトに関連する新しい法律の制定や法改正が検討される際に、政府から生産者団体であるトマトNZに対して事前に相談があり、トマトNZでは、それらに関して生産者の意見を吸い上げ、業界としての対応を検討する。年3回の会員会議に加え、個別の電話やメールによる連絡、会員を直接訪問、雑誌の紙面を借りて意見を募るなどの方法により、意見の集約を行っている。

(8) 政府の役割

NZでは、政府による直接的な生産者の支援策はない。政府の役割は、主に食品安全の向上と生物学的リスク(害虫の侵入など)の排除である。トマトに関して言えば、輸入に際して害虫が侵入しないように厳格なルールを定めるほか、栽培の際に使用される生物的防除技術の許可なども行っている。

4 流通動向

(1) 国内流通

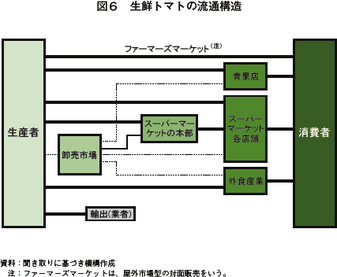

NZにおける生鮮トマトの売買は、生産者と小売業者の直接取引が多く、特に、大規模生産者ほどその傾向が高い(図6)。小売業者などの既存の取引先に販売しきれない場合には、卸売市場を通じて販売することも行われるが、卸売市場での取引量は多くはない。

NZのスーパーマーケットは寡占化が進んでおり、フードスタッフ社とプログレッシブ・エンタープライズ社の2社で業界シェアの大部分を占めている。これらの大手企業は、それぞれいくつかのスーパーマーケットのチェーン店を展開している。フランチャイズ契約で運営されている店舗では、本社から一定割合を仕入れ、それ以外は各店舗で独自に仕入れることが可能となっている。そのため、生産者は、本社と大口の取引をしている場合もあれば、各店舗と直接取引している場合もある。スーパーマーケットでの聞き取りによると、店舗によっては仕入れが柔軟であり、仕入れ数量に下限を設けずに、生産者が売りたいという数量を購入している店舗もあるとしている。

卸売市場の一例としては、トマトの大手生産者であるT&G社が、全国12カ所に自ら卸売市場を持っており、そこで青果品の卸売を行っている(写真6)。同社の卸売市場へ出荷している生産者によると、手数料として12.5%をT&G社に支払うが、同社のトラックが生産者のところまで集荷に来て、卸売市場まで運搬を行うため、小規模生産者からはその利便性が評価されているとのことである。また、12カ所全ての卸売市場で、インターネットを利用して注文できるシステムが構築されており、購入する小売業者の利便性も向上している。

また、外食産業との取引も、生産者と外食企業との直接契約が一般的であり、サンドイッチやハンバーガー類を販売するチェーン店が大口の顧客となっている。

大口実需者との契約では、週ごとに実需者が必要な量のトマトを発注することが一般的である。そのため、生産者は、その週の収穫量から顧客ごとの振り分け量を決定し、販売量の目安を立てている。事前に数量を取り決めることは稀であるが、この場合には納品計画を立て、書面で契約書を取り交わす。事前に取り決めるのは量だけであり、価格は販売時の市場価格を基に生産者と顧客間の交渉により決定される。不作時に、収穫量で契約数量を満たすことができない場合は、顧客の要望に応じて不足分を別途購入して対応する場合もあるとのことである。

輸送は、主に段ボールまたはクレートと呼ばれるプラスチック製の輸送用ケースで行われ、段ボールは10キログラム用、クレートは15キログラム用または20キログラム用が主に使用されている(写真7、8)。

(2) 国内消費

NZ国内で生産される生鮮トマトの9割以上は、国内で消費される。消費者向けに流通しているトマトは、枝の付いていないルーズトマト(写真9)、枝付きのトラストマト(写真10)、ミニトマト(中玉を含む、写真11)に大別される(品種の違いによるものではない)。

伝統的なトマトはルーズトマトであり、枝付きのトラストマトが販売されるようになったのは5年ほど前からである。

消費者がトマトを購入する場所は、大きく分けて、スーパーマーケット、青果店、青空市場(屋外市場型の対面販売をいう。以下同じ)の3つである(写真12)。流通する生鮮トマトの大部分は、化学肥料を使用した養液栽培である。オーガニックトマトは、スーパーマーケットやオーガニック専門店で販売されているものの、その流通量は限定的である。

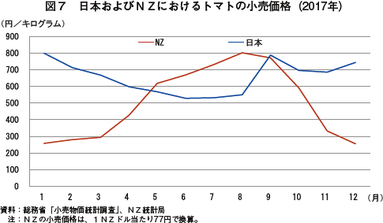

トマトの国内小売価格をNZと日本で月ごとに比較してみると、NZの方が季節ごとの価格差が大きく、それぞれの最も高い価格を比較するとあまり差はないものの、NZの夏に当たる12~2月は、日本で最も価格が安い6月と比べて大幅に安い(図7)。NZ国内のトマトの小売価格は、2017年では最も高かった8月は、最も安かった12月と比較して3倍以上となっている。NZの生鮮トマトの生産は、ハウス栽培ではあるものの、気温が低く、日照時間の少ない冬(6~8月)は、コストがかかる上に収穫量も減少することから、NZ国内の小売価格は上昇する傾向にある。

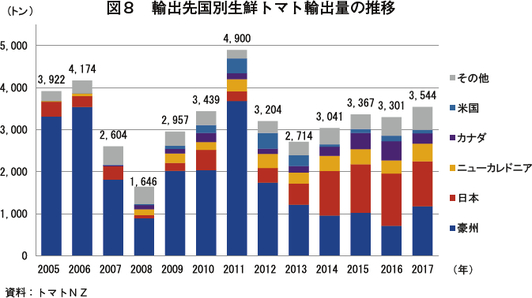

(3) 輸出

2005年以降の生鮮トマトの輸出量を見ると、年により大きく増減しているものの、2014年以降では、3000トン台で安定的に推移している(図8)。2017年は、豪州向けが1180トン(前年比65.0%増)で第1位、日本向けが1067トン(同13.9%減)で第2位となり、この2カ国向けで全体の6割以上を占めている。豪州向けは、2011年に、豪州国内で発生した洪水により、生鮮トマトの生産量が減少し、ニュージーランド産生鮮トマトへの需要が大幅に増加したものの、それ以降は減少している。一方、日本向けは、2012年以降おおむね増加傾向で推移しており、2014~2016年は最大の輸出先となった。

輸出量は、生産量の1割以下であるものの、夏季(11~2月)は国内で供給過剰になることが多く、価格も下がる一方、季節が逆の北半球の輸出先国からの需要は高くなる。このため、輸出は、国内供給量を調整する上で、重要な位置付けとなっている。

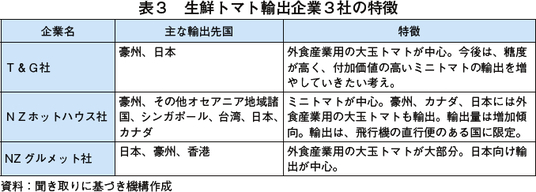

生鮮トマトの輸出は、生産大手であるT&G社、NZホットハウス社、NZグルメット社の3社が行っている。各社とも輸出量や輸出金額を明らかにしていないが、3社の主な輸出先国と特徴は次の通りである(表3)。

輸出されるトマトは、輸送時間が長いことや品質基準が厳しいこともあり、不格好なもの、色味が悪いもの、柔らかいものなどは2級品として取り除かれる。

5 おわりに

現地の聞き取りでは、NZの生鮮トマトの今後の見通しについて、あまり増産は見込まれず、現在の生産水準が維持されていくのではないかとの見方があった。

その主な要因としては、生産量の9割以上が向けられる国内市場には既に安定的に供給できていることに加え、生産コストの大部分を占める人件費が、最低賃金の引き上げに伴い、さらなる増加が見込まれていること。また、生鮮トマト生産の中心となっている大規模なハウス栽培は、生産性が高い反面、施設の新設には多額の投資が必要となるため、多くの生産者は施設の増設に積極的ではなく、新規参入も難しい状況にあることが挙げられる。

一方、日本にとってNZは、生鮮トマトの国内供給が減り、価格が高くなる時期に安価に調達できる重要な輸入先国となっており、5年前と比較するとNZからの輸入量は大幅に増加している。

日本の生鮮トマトの輸入量は全体的に増加傾向にあり、今後、日本からの引き合いが強くなる可能性があるものの同国からの輸出量の大幅な増加は考えにくい状況にあると思われる。