海外情報(野菜情報 2016年5月号)

海外情報(野菜情報 2016年5月号)

中国のねぎの生産および輸出動向

調査情報部

【要約】

中国のねぎ輸出は8割以上が日本向けであり、日本向けの余剰分がほかの輸出先にも仕向けられる状況にある。

中国産ねぎは、土地賃借料や人件費の上昇による栽培、製造コストの増加が顕著になっているものの、定時、定量、定品質、定価格により、日本側の需要が安定していることから、今後も継続した対日輸出が行われるとみられる。

1 はじめに

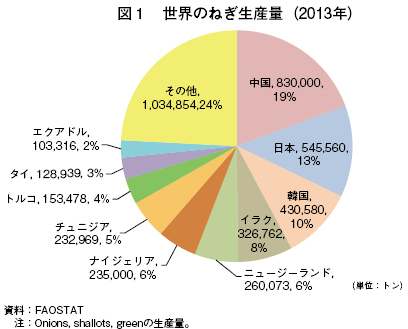

2013年の世界のねぎ生産量は428万1531トンで、第1位は中国の83万トン、第2位は日本の54万5560トンであり、中国と日本はねぎの主要生産国として位置付けられている(図1)。

ねぎは、日本ではさまざまな料理に利用されており、家庭消費、加工・業務用に欠かせない野菜であるが、近年、作付面積、生産量とも微減傾向となっている。

国産ねぎよりも安価な中国産ねぎが、主に加工・業務用として輸入されており、日本の生鮮ねぎ輸入量のほぼ全量を占め、卸売市場においても春から夏に多く入荷されている。本稿では、国産ねぎ品薄時の代替機能など、市場価格形成面においても一定の影響力を持つ中国産生鮮ねぎの動向について紹介する。

なお、本稿中の為替レートは、1元=18円(2016年3月末日TTS相場:17.69円)を使用した。

2 ねぎの生産動向

(1)主産地の動向

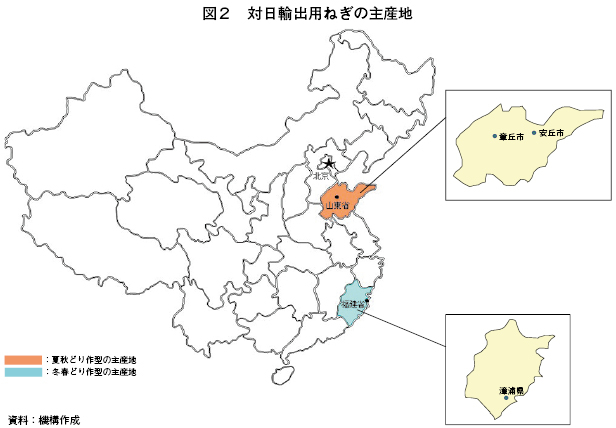

対日輸出用ねぎの主産地は、夏秋どり作型の山東省と、冬春どり作型の福建省に分かれており(図2)、両省の産地間リレーにより、ほぼ周年で対日輸出が行われている。

ア 山東省

夏秋どりの主産地である山東省では、中部の安丘市、西部の章丘市が、ねぎ作付面積の約半分を占め、省内の2大産地となっている。日本へ輸出されるねぎの約7割は山東省産であり、その多くは安丘市産である。安丘市は、明が中国を統治した1500年代からねぎの産地として名高い地域で、同市産のねぎは2011年12月、「安丘大葱」として国家地理標志証明標章(中国の公的な地理的表示認証制度、以下「標章」という)に登録された。なお、章丘市産ねぎは、主に国内向けに出荷されており、消費者からは高品質な「章丘大葱」として認知され、安丘大葱よりも早い2008年に標章に登録されている(写真1)。

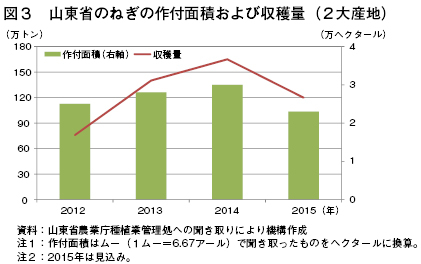

山東省の2大産地の2014年の作付面積は、前年比7.1%増の3万ヘクタール、収穫量は同17.9%増の165万トンであった(図3)。これは、2012、13年の出荷価格が、干ばつなどによる不作傾向から、2年連続で高値で推移したためである。山東省における2014年の平均収量は10アール当たり約5.5トン程度で、日本の同2.1トンよりもかなり多い。これは、定植本数は日本同様もしくはやや少ないものの、1本重が300グラム以上で収穫されるためである。

2015年は、作付面積が前年比23.3%減の2万3000ヘクタール、収穫量は同27.3%減の120万トンと見込まれている。これは、2014年のねぎ出荷価格が安値で推移したことで他品目への転作が進んだためである。ほかの輸出品目同様、輸出向けは輸出企業などの輸出野菜栽培基地(注1)(以下「基地」という)で栽培されており(写真2)、輸出先からの注文による計画的作付けが行われている。一方、国内向けは個人農家による栽培、出荷が主体となるため、価格による作付面積の変動幅が大きいという傾向がある。

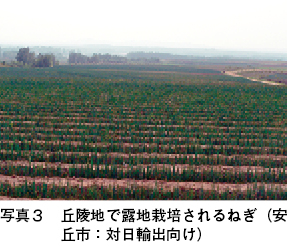

対日輸出の主産地である安丘市のねぎは、日当たりの良い丘陵地での露地栽培が中心であるが(写真3)、パイプハウスを利用した平地部での無加温施設栽培も行われている(写真4)。

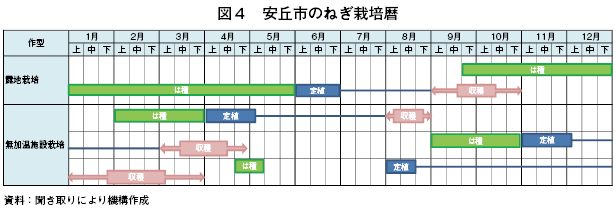

同市の夏秋どりの収穫時期は、露地栽培と無加温施設栽培で異なる。主力となる露地栽培は、9月下旬には種し、翌9月上旬から10月下旬にかけて収穫され、無加温施設栽培は、2月上旬から3月下旬には種し、8月上旬から下旬にかけて収穫される(図4)。主な輸出向け品種は、耐寒性、耐暑性に優れる晩抽性(注2)品種の「天光一本」や、耐寒性が高い合黒系(注3)の「元蔵」などで、輸出先の指定した品種を栽培している。

また、同市では、夏秋どりより少ないものの、無加温施設栽培を活用した冬春どりも行われている。

注1:地域内の各農家の土地の利用権を集約した農地利用権集積者(農家の代表者)と輸出企業などが賃貸借契約および栽培契約を締結した栽培ほ場。輸出先国の農薬使用基準などに則った栽培を行っている。

注2:低温遭遇時のとう立ちが遅い性質。

注3:葉色が濃く低温に弱い「黒柄系」と葉色が薄く低温に強い「合柄系」の中間品種。

イ 福建省

冬春どりの主産地である福建省は、南部の漳浦県が最大の産地となっている。同市産のねぎは、輸出だけでなく国内向けにも出荷されており、消費者から高品質な「漳浦大葱」として認知されており、漳浦大葱も、山東省の2大産地同様、2012年に標章に登録されている。

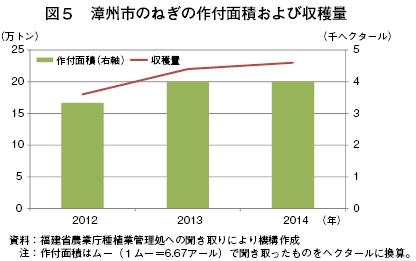

同市の作付面積は、輸出向けは山東省の産地同様、基地で栽培されるため、輸出先からの注文による計画的作付けとなっているが、国内向けは、出荷価格により変動する傾向がある。2013年は前年の高値基調から増加し、2014年も4000ヘクタールと前年並みとなった。収穫量は、天候に恵まれ前年比4.5%増の23万トンであった(図5)。一方、2014年の出荷価格は、豊作を受けて安値となり、国内向け生産者の中には、収穫を行わず、国内向け加工企業などが自ら収穫することを条件に無償で提供する者もいた。

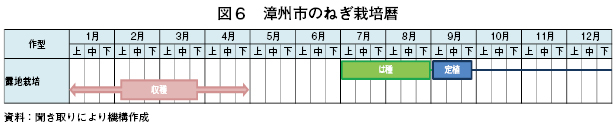

亜熱帯に位置する同市のねぎの作型は、温暖な気候を生かし、すべて冬春どりの露地栽培となっており、7月上旬から8月下旬には種し、翌1月上旬から4月下旬にかけて収穫される(写真5、図6)。輸出向け品種は、山東省の産地同様、輸出先が指定するものであり、天光一本が多く栽培されている。

(2)栽培コスト

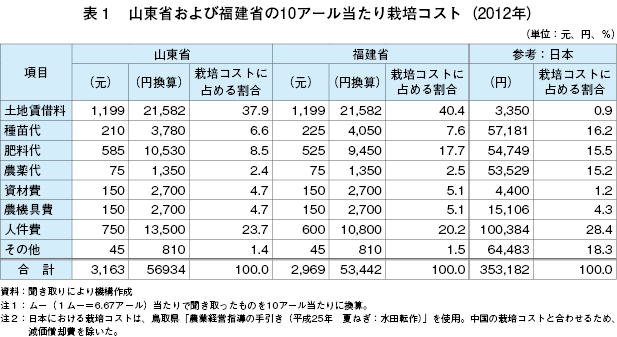

10アール当たりの栽培コスト(2012年時点)は、山東省が3163元(5万6934円)で、福建省が2969元(5万3442円)であった。このうち栽培コストに占める割合が最も高かったのは土地賃借料(山東省37.9%、福建省40.4%)で、次いで人件費(山東省23.7%、福建省20.2%)であった(表1)。中国の輸出用ねぎ栽培は、日本と異なり農家(協同組合である合作社を含む)から借り受けたほ場を集積した基地で行われていることに加え、経済発展により開発が進んだ沿岸部の山東省および福建省では地価が高騰していることから、栽培コストに占める土地賃借料の比率が高い。また、人件費も、経済発展により雇用労賃が上昇傾向にある上、日本のように管理作業の機械化が進んでおらず、追肥、防除作業などが手作業で行われていることから、栽培コストに占める比率が高くなっている。

基地での農作業は、農村部からの出稼ぎ労働者などが担ってきたが(写真6)、近年はこれら労働力の確保が難しくなってきている。これは、製造業などからの労働力需要が高まってきたこと、また、一人っ子政策(注4)による労働適齢人口の減少と、農村部を含めた修学年数の延長と高学歴化により、基地への就業希望者が減少しているためである。

このため、労働者確保に向け、他産業並み、もしくはそれ以上の労働者賃金を打ち出さざるを得なくなっている。加えて、2015年3月に山東省の1カ月当たり最低賃金が前年比7%増の1600元(2万8800円)に引き上げられたことや、社会保障費の引き上げなどによる労働者1人当たりの企業負担が2013年に比べ100元(1800円)程度増加したことなど、人件費の一層の上昇につながっている。現地関係者によると、2015年の基地の人件費は、2012年の2倍に達するとしている。

一方、国内向けは、個人農家による栽培・出荷のため、人件費が栽培コストに占める比率は高くないものの、市場価格が不安定で、安値の年は収益性が大きく悪化してほかの品目への転換が進むことから、不安定な生産となりがちである。また、農家の高齢化が進行していることに加え、農家子弟の高学歴化による後継者不足や、農外就労機会の増加による他産業への従事などにより、農家数は減少傾向となっている(注5)。

注4:1979年から始まった人口政策。中国国内の急激な高齢化を受け、2016年1月に廃止され、すべての夫婦が第2子までもうけることができるようになった。

注5:国家統計局によると、2011年の農業者数は約2億7000万人で、2009年(約3億3000万人)と比較すると18.1%の減少。

3 ねぎ加工・輸出を取り巻く状況

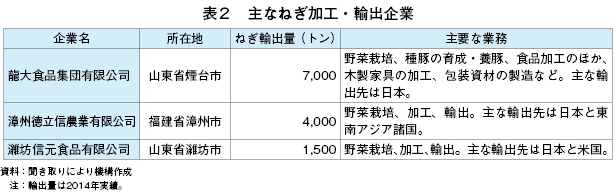

(1)加工・輸出企業

ねぎ加工・輸出企業は、対日輸出を主な業務としており、原料調達の容易な産地近隣に立地している(表2)。特に、山東省は、ねぎのみならず、多くの品目の対日輸出向け産地となっていることから、ほかの品目も取り扱う企業が多い。これらの企業は、日本産ねぎ同様の規格で調製作業(洗浄、調製)とパッケージといった一次加工に加え、ときにはカット、冷凍、調理など二次加工も行って日本に輸出している。

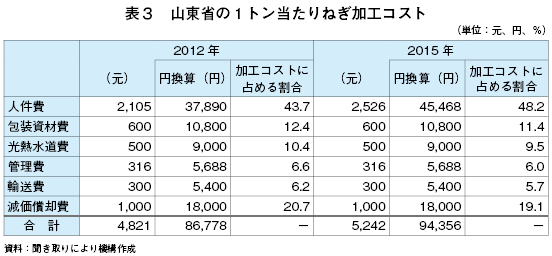

ねぎ加工・輸出企業の加工コストを見ると、多くの費用が2012年から2015年の4カ年で変化がない中、人件費のみが2012年の1トン当たり2105元(3万7890円)から2015年は20%増の同2526元(4万5468円)へ上昇している(表3)。基地同様、加工・輸出企業の人件費も、他産業による雇用機会の増加に伴い、労働力確保のため上昇基調にある。このため、2015年の人件費が加工コストに占める割合は、2012年より4.5ポイント上昇した48.2%となっている。

さらに、ねぎなどの野菜加工では、自動車やコンピューターなどの産業に比べて、労働条件が厳しいといわれていることから、これらの産業より優位な賃金を提示しても、労働者が集まりにくいという課題がある。

(2)原料調達

輸出用ねぎは、基地で日本の農薬取締法など輸出先国の法規などに合致した栽培基準により栽培されている。一般的な基地のほ場は、契約農家が65%で、自社ほ場が35%となっており、原料の過半を契約農家に頼っている。基地では、作況の変化による減収リスクを回避するため、輸出先からの注文量より10~15%多めに生産しており、注文量を超えた分については、国内向け出荷や、他国向け輸出(同一輸出先のほかの実需者などを含む)を行っている。

(3)安全管理

輸出冷凍ねぎを例に見ると、ほかの品目同様、残留農薬の基準超過や不純物混入などを防止するため、原料栽培から冷凍加工まで、輸出先国の法規や基準に従うことはもちろん、その管理ノウハウを輸出先国から導入するなど、徹底した安全対策が講じられている。残留農薬検査については、①収穫4日前の無作為抽出によるサンプル検査(10アール当たり2キログラム分)、②製品出荷前の冷凍庫内無作為抽出によるサンプル検査、の計2回行われる。①で不合格となった場合、基準値を下回ったことが確認できるまで収穫できない。また、②で不合格となった場合、そのロットは全量廃棄となる。これらの検査は、冷凍加工企業の品質管理部門の検査測定施設に常駐するCIQ(注6)の職員が検査を行っている。

なお、安丘市では、過去に日本への輸出野菜が日本の残留農薬基準を超過した問題があったことを受け、日本から残留農薬基準超過の通告を受けた場合、市政府が当該企業の輸出許可を取り消し、3年間対日輸出を禁止することとしている。

注6:国家質量監督検験検疫総局が各地に設置した出入国検査検疫機関または国家質量監督検験検疫総局が認可した検査機関。

4 ねぎの輸出動向

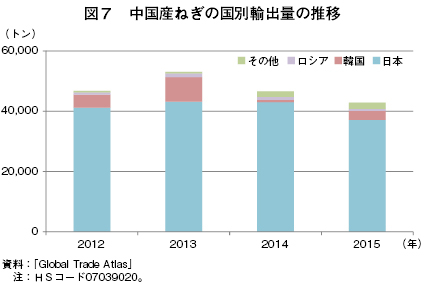

中国から輸出されるねぎの8割以上が日本向けで、かつ日本企業からの注文に応じて計画的に輸出されるため、品質低下や残留農薬超過などがない限り、輸出は安定して推移する傾向がある。日本以外の輸出先国は、韓国、ロシアなどであり、日本向けの余剰部分が仕向けられるケースが多い。(図7)。

輸出量は2014年、2015年と減少したが、2014年については、山東省の干ばつや福建省の低温障害などによる不作傾向と、国内市場の価格高などによる。2015年については、前年から続いた不作による供給減、輸出先である日本における需要減、元高による輸出コストの上昇などによる。

コラム 卸売市場における中国産ねぎの入荷量と価格

中国に次ぐねぎの生産国である日本は、ねぎ生産量のほとんどを国内で消費しており、加工・業務用の一部を中国からも輸入している。輸入に関しては、中国の輸出業者と日本の実需者(カット野菜事業者、納入業者など)の契約取引のほか、一部が卸売市場で取引される。

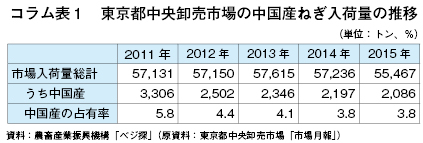

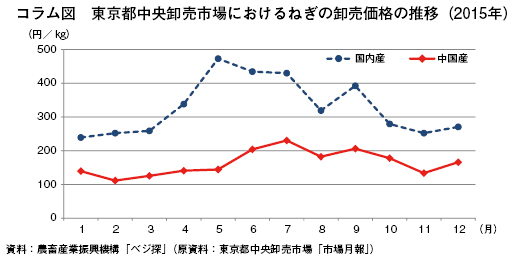

東京都中央卸売市場の中国産ねぎの入荷量を見ると、2011年の3306トンから2015年は2086トンと減少した(コラム表1)。市場占有率も2011年の5.8%から2015年は2.0ポイント減の3.8%となった。また、同市場における2015年の卸売価格を見ると、中国産ねぎは国内産ねぎ(平均値)の40~60%程度の価格で推移している(コラム図)。

中国産ねぎなど、対日輸出される野菜の多くは、契約取引先の発注量に応じて計画的に生産されることから、納入業者などにより卸売市場に出荷されるのは余剰部分に限られる。このため、中国産ねぎの卸売市場入荷量が減少するのは、市場に仕向ける余剰分の発生が少ない場合である。

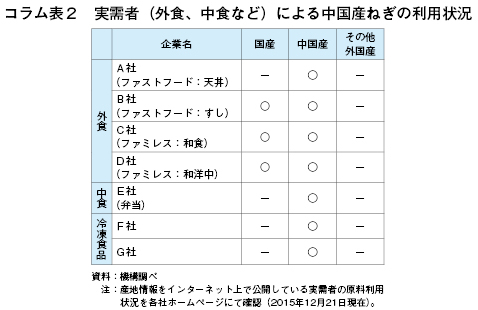

日本の実需者は、消費者の国産志向を受けて国産原料野菜の利用にシフトしつつあるものの、外食チェーンや食品製造業を中心に、多くの中国産ねぎが利用されている(コラム表2)。このような実需者、特に外食チェーンの多くが低価格を売りに多店舗展開していることから、セントラルキッチン(コラム注)などでの大量製造(調理)に対応でき、なおかつ、安価な小売価格から割り出した原料コストを達成するため、安価に調理できる原料を納入業者などに求める。外食チェーンなどは、産地側の欠品リスクや原料コスト上昇による価格競争力の低下などが懸念されるため、全量を国産利用に踏み切ることは難しい。このため、中国産ねぎに対するこれら実需者の需要は、今後も一定程度見込まれるとみられる。

コラム注:集中調理施設。各店舗で行っていた調理作業を1カ所もしくは数カ所に集約し、規模のメリットによるコスト軽減を目的として設置。

5 さいごに

中国では、地価の上昇や都市部での労働者需要の高まりにより、農業生産および野菜加工業での土地や労働力の確保が難しくなっている。このため、ねぎ栽培も、土地賃借料や雇用労賃の上昇により今までより高コストでの栽培を余儀なくされている。

一方、ねぎの輸出を見ると、日本向けが大部分を占めており、日本の動向次第で輸出量は大きく変動するものの、作付け前に受注量が確定するために受注量に見合った作付けがなされる。

主要な輸出先国である日本では、加工・業務用ねぎの国産シフトが進みつつあるものの、中国産ねぎは、定時、定量、定価格であることに加え、日本の品種や栽培技術を導入していることから定品質も達成されており、実需者にはなくてはならないものとなっている。

日本の消費は、「高くても良いもの」「とにかく安いもの」といった二極化が進みつつあり、低コストが求められる商品への中国産ねぎの使用は欠かせないのが実状である。このため、中国の対日輸出は、今後も一定量が継続的に行われるとみられる。