海外情報(野菜情報 2016年3月号)

海外情報(野菜情報 2016年3月号)

ニュージーランドのたまねぎの生産および輸出動向

調査情報部

【要約】

ニュージーランドのたまねぎ生産量は、気象条件などによる変動はあるものの、おおむね18万~20万トンで推移しており、このうちおよそ8割が輸出に仕向けられている。 輸出先は、欧州各国や日本が中心であるが、近年はマレーシアやインドネシアなど東南アジア向けも増加してきている。日本のたまねぎ輸入量に占めるニュージーランド産のシェアは5%程度と小さいが、日本市場は、古くからニュージーランド産たまねぎの主要な輸出先として位置付けられている。ニュージーランドの業界団体は、今後はアジア市場への輸出を拡大していきたいとしている。

1 はじめに

ニュージーランド(以下「NZ」という)におけるたまねぎの生産量は、近年は18万~20万トンと安定的に推移しているが、野菜の収穫面積では、ばれいしょ、えんどう豆、スカッシュ(かぼちゃの一種)に次ぐ第4位となっており、生鮮野菜の輸出額では全体の約4割のシェアを占めている。こうした点から、たまねぎは、NZにとって重要な生鮮野菜として位置付けられている。

本稿では、日本とは逆の季節を生かして、国産の端境期に当たる春先の輸入が多くなるNZ産のたまねぎについて、生産および輸出動向を紹介する。

なお、本稿中の為替レートについては、1NZドル=80円(2016年1月末日TTS相場=80.34円)を使用した。

2 生産状況

(1)生産量、収穫面積、生産者数

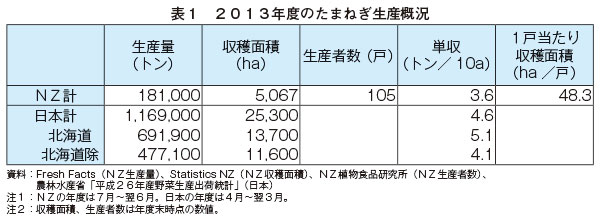

生産量は、近年は18万~20万トンで推移しており、2013年度(7月~翌6月)は18万1000トンとなった(図1)。収穫面積は、同じく5000~5500ヘクタールで推移しており、2013年度は5067ヘクタールとなったが、2011年度と比べて減少した。生産者数には、近年大きな変化はなく、おおむね105戸前後となっている。

このことから、1戸当たり収穫面積は約48.3ヘクタール、10アール当たりの収量は約3.6トンと推測できる(表1)。日本と比べてNZの単収が少ないのは、定植が一般的な日本に対して、NZでは直まきが主流であることから、比較的小玉で、不ぞろいとなりがちであるためとみられる。

(2)主要産地

収穫面積を地域別に見ると、北島のワイカト地域やオークランド地域が、ともに収穫面積の3割近くを占めている。また、北島東部のホークスベイや、南島中部のカンタベリー地域なども、主要な産地である(図2)。

オークランド地域のプケコヘは、古くからたまねぎの一大産地として有名である。粘土質でたまねぎ栽培に適した土壌であることに加え、大消費地であるオークランドの都市圏にも近いことから、主要産地として発展してきた。

また、ワイカト地域では、近年、マタマタでの生産が増加している。これは、プケコヘの地価上昇に伴って、20年ほど前から産地開拓の一環として生産が始まったことによる。ホークスベイ地域も収穫面積が増加しているが、これは、ナビエルやタウランガといった主要な輸出港に近いことに起因する。同地域では、たまねぎのほかにも、ワイン用ぶどうなど輸出需要に対応した青果物生産が盛んである。

一方、南島の主要な生産地であるカンタベリー地域は、土壌が砂質であるため、かんがい施設(注1)が必要となる。近年、同地域では、牧畜生産の拡大によってかんがい用水の供給余力が減少しており、生産者が新たなかんがい用水の使用権を確保することが困難であるため、これ以上の収穫面積の増加は見込めないとみられている。

注1:NZでは一般的に、スプリンクラーによるかんがいが多く用いられる。ワイン用ぶどうなど一部の品目では点滴かんがいが導入された事例もあるが、初期投資コストが高いこともあり、野菜生産ではほとんど用いられない。

(3)品種

たまねぎの主な品種は黄たまねぎのPLK(Pukekohe Long Keeper)とELK(Pukekohe Early Long Keeper)の2種類で、この2種類で生産量の95%を占めている(写真1)。PLKは丸くて均一な鱗茎が特徴で、高収量で貯蔵性に優れているほか、食味も良いとされている。ELKは、PLKの早生品種である。このほかには、日本向け改良種のT-400や、赤たまねぎのレッドエンペラーなども栽培されている。

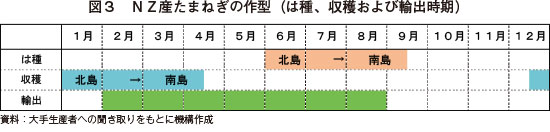

(4)栽培方法、作型

たまねぎのは種は、冷涼な時期に行われることが一般的であるため、南半球の冬に当たる6月から9月上旬を中心に、北から南へと順に行われる(図3)。は種が最も早いのは北島北部のプケコヘで、南島のカンタベリー平原は最も遅い地域となる。は種時期は品種によっても異なり、最も早いのはELK、次にPLK、最後にその他の品種という順番で行われている。なお、は種は機械を利用した直まきが一般的である。

その後、およそ180~240日の生育期間を経て、12月から翌4月上旬にかけて、北から南へと順に収穫が行われる(写真2)。収穫時期は、北島北部のプケコヘでは12月から翌1月、北島中部のマタマタでは2月から3月、南島ではさらに後となる。

(5)収穫、乾燥、貯蔵方法

掘り取り作業については、外面の損傷を防ぐため、多くの生産者が手作業で行っている。その後、1~4週間程度、ほ場で天日干しをしてから収穫を行うが、こちらはハーべスタやトレーラーなど機械の導入が進んでいる(写真3)。

収穫されたたまねぎが市場に出回るまでには、さらに3週間以上、貯蔵庫での貯蔵期間を要する。貯蔵されたたまねぎは、2月から8月にかけて順次出荷される。輸出用たまねぎは、木製コンテナに梱包され、トラックや列車で港に運ばれた後に各国へ輸出されており、日本向けの洋上輸送には10日ほどかかる。

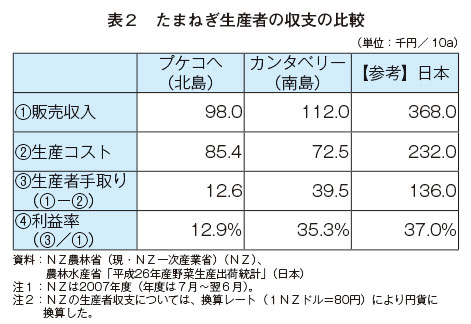

(6)生産コスト

生産コストについては、北島、南島ともに増加傾向にある。しかしながら、かんがい施設の導入コストに加えて、かんがい用水の使用価格自体も上昇していることから、かんがい施設を必要とする南島のほうが、生産コストの増加率は大きいとされている。

また、生産コストの2割弱を占める地代も年々上昇しており、北島では1ヘクタール当たり1800NZドル(約14万円)、南島では同2100NZドル(約17万円)に達するとみられている。

NZ第一次産業省の前身である農林省が発表した、たまねぎの生産費と総利益に関する統計によると、かんがい施設が整備されている南島のほうが単収が多いため、それに伴って販売収入も多くなっている(表2)。

(7)業界団体の役割

NZのたまねぎ生産者を束ねる業界団体としては、オニオンズ・ニュージーランド(ONZ、延べ86の生産者が加盟)が、輸出市場の開拓、国内生産の効率化、調査研究といった事業を一手に担っている。1970年代にONZの前身として設立された輸出団体が2004年に再編され、現在の組織形態となった。ONZは政府の支援を受けているものの、2013年に制定されたコモディティ品目徴収法に基づき、生産者からコモディティ税(注2)を徴収し、活動資金としている。

注2:たまねぎ生産者は、ONZの上位団体であるNZ園芸協会の活動資金として販売額の0.15%を、また、ONZに対して1トンの販売に対して2.5NZドル(200円)を、コモディティ税として徴収される。直接販売を行う生産者は1年度分をまとめて支払い、中間業者を介している場合は、中間業者が毎月立て替え払いを行い、生産者から追って同額を回収している。

3 流通動向

(1)国内流通

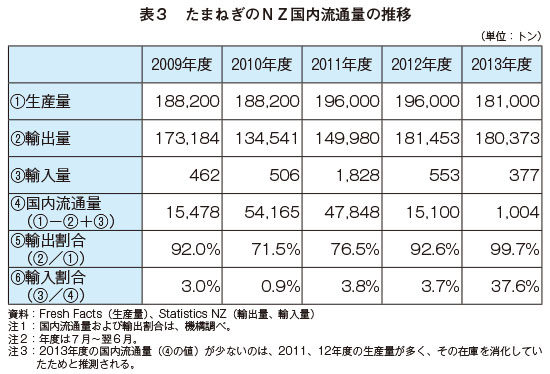

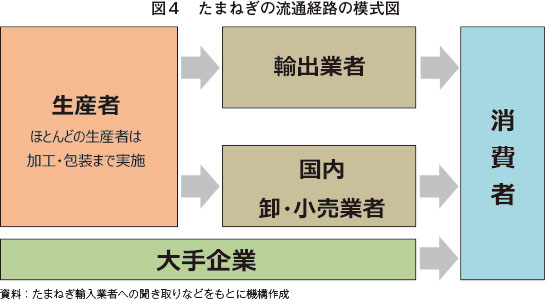

国内におけるたまねぎの流通量は、年によってばらつきがある(表3)。国産品は、卸売業者を経由して流通していく一方で、生産から流通、販売までを一貫して手掛ける大手企業の参入も見られる(図4)。

(2)輸出

世界の生鮮たまねぎの輸出規模はおおむね700万トン前後で推移しており、インドや中国、オランダからの輸出量がそのうちの半分近くを占めている。年間18万トン前後で推移しているNZ産の輸出量は、世界の輸出規模からみれば、わずかなシェアにすぎないが、NZのたまねぎ輸出額は、生鮮野菜輸出額の約4割を占めており、青果物全体でもキウイフルーツ、りんごに次ぐ第3位であり、NZにとってたまねぎは重要な輸出品目となっている。

しかしながら、輸出量は、気象災害に伴う生産量の減少や、NZドル高で推移する為替レートの影響に伴う価格競争力の低下により、2013年度以降は減少傾向で推移している。

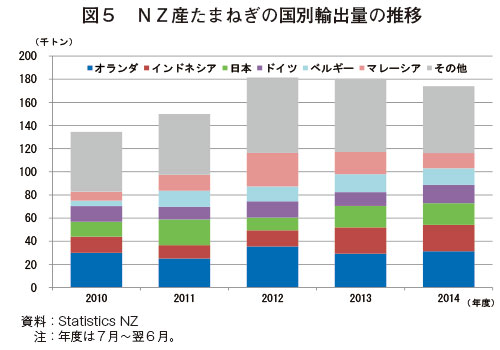

2014年度の輸出先国別の内訳を見ると、オランダ(3万1500トン、約18%、最大のシェア)をはじめとした欧州各国を中心に、インドネシア(2万2700トン、約13%)や日本(1万8700トン、約11%)などアジア各国への輸出も多く見られる(図5)。1970年代にたまねぎの輸出を本格化した当初は、輸出量の過半は日本向けであったが、これは、生産や洋上輸送の技術向上により遠方への輸出が可能になった当時のNZにとって、貯蔵技術が未発達で端境期が比較的長かった日本市場が、最も魅力的であったためとみられる。その後、日本国内のたまねぎ貯蔵技術や通年生産技術の向上に伴い、NZ産の地位は徐々に低下し、英国やオランダなど、欧州各国向け輸出が増加していった。近年は、インドネシアやマレーシアなど、輸送コストがより安価な東南アジア各国向け輸出が増加している。

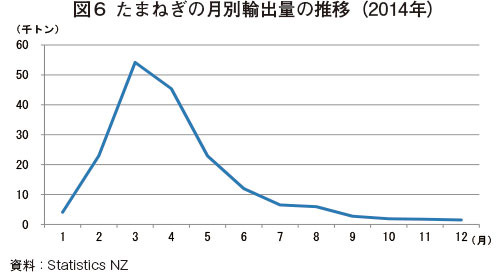

月別輸出量を見ると、収穫時期のピークとなる2月から4月が多く、中でも3月は5万トンを超えている(図6)。また、加工品での輸出はほとんどなく、生鮮の状態で常温コンテナによって輸出される。なお生産者は、輸出先を問わずたまねぎを輸出する際には毎年度、たまねぎが黒穂病(注3)に感染していないことを、国の認証機関によって証明してもらう必要があり、2013年度にこの認証を受けた生産者は22者であった。

注3:1~3葉期の幼苗に発生する病気で、第1または第2葉の内側で黒い粉(厚膜胞子)を生じ葉が退色するとともに、生育が衰え、2~3葉期までにはほとんどすべて枯死する。

(3)輸入

国産品の出回りが少なくなる8月から12月にかけて、年間500トン程度と、わずかながらたまねぎを輸入することがある。主に米国から黄たまねぎを輸入しており、輸入単価は1キログラム当たり1.1NZドル(88円)程度と、国産品の小売価格よりも3~5割程度安い価格となっている。

4 日本市場でのNZ産たまねぎ

日本のたまねぎの輸入量は年間30万トン程度(国内流通量の2割程度)で推移しているが、このうち8割以上は中国産で、NZ産は全輸入量の1割にも満たない。

NZからの輸入量は、年間2万トン前後で安定的に推移している。NZ産たまねぎについては、NZがたまねぎ輸出を本格化した1970年代から現在に至るまで安定的に日本へ輸入されており、多くの日系業者が現地生産者やパッカーと売買契約を結び、安定した供給体制を構築している。中には、NZ資本の生産業者が日本に事務所を構え、日本向け輸出業務を行っているケースも見られる。

輸入される品種は、主力品種のPLKやELKが中心である。繊維質で水分が少ないという特徴を生かし、ハンバーガーやフライ、ソースといった加工・業務用原料野菜として輸入されている。日本向けの輸出単価は、大玉で品質が良いものを厳選しているということもあって、他国向けより1割程度高い。

NZは、国内産が端境期を迎える日本の冬から春にかけて生産がピークになるという南半球の特性を生かし、1月から8月にかけて日本に輸出しており、米国産(10月から翌2月)とのすみ分けができている。中でも3月は最も輸出が盛んとなり、日本向け輸出量は、月間5000トンを超えることもある。

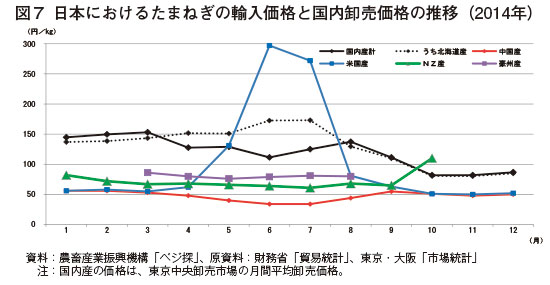

なお、輸入業者によると、最近は、残留農薬の問題から中国産が一部で敬遠されていることに加え、米国産についても同国西海岸で起きた港湾作業の遅延問題や広範囲に広がった山火事などにより価格が上昇したことを受け、NZ産に対する引き合いが多くなったといわれている。その一方で、価格競争力という点では、円安、NZドル高で推移する為替レートを受け、中国産をはじめとした他国産に比べて劣っている(図7)。

5 おわりに

南半球に位置するメリットを生かし、NZはこれまで北半球、特に日本と欧州各国向けにたまねぎの輸出を行ってきた。日本や台湾向けには大玉を、欧州各国向けには小玉を、といった形で、各市場のニーズに合ったたまねぎを生産し、また洋上輸送技術の向上により、今では同国生鮮野菜の中で最大の輸出品目となっている。特に日本市場については、日本産の端境期が長かったこともあり、NZがたまねぎ輸出を本格化した1970年代から、長きにわたり主要な輸出先として位置付けられてきた。

しかし、近年は、都市化の進行などによる地価の上昇や、かんがい用水の使用権の確保が難しくなったため、収穫面積の大幅な拡大が望めないことや、NZドル高で推移する為替レートによる輸出額の減少に伴い生産者の収益性が悪化していることなどから、たまねぎの生産および輸出は、苦境に立たされているといえる。

輸出団体から生産者団体へと生まれ変わったONZは、2013年に掲げた戦略プランの中で、国内需要が限られていることもあり、生産性を向上させ、将来有望なアジア市場、その中でも中国、韓国、インドといった国々への輸出拡大を目指していくとしている。生産者もこうした動きを好意的に捉えており、今後のNZの動向が注目される。