海外情報(野菜情報 2015年12月号)

海外情報(野菜情報 2015年12月号)

韓国のトマトの生産および輸出状況

調査情報部

【要約】

韓国のトマト生産量は、国内需要の高まりと補助事業の活用による栽培面積の増加などにより、増加傾向となっている。輸出量は、トマト生産量全体の1%未満と少ないものの、その95%以上が日本に輸出されている。トマトの輸出は、生鮮トマトの対日輸出拡大により、今後も持続的に増加する見通しであるが、近年のウォン高により、香港など日本以外の国や地域へも積極的に展開されている。1 はじめに

韓国は、1991年から2000年にかけて、先端農業施設師範団地事業(注1)(以下「団地事業」という)などにより施設園芸を推進してきた。施設栽培面積は1995年のウルグアイラウンド交渉後も、国際競争力のある農業を目標に、輸出型農産物の産地育成が推進され、急激に増加した。団地事業が行われていた1998年、日本では冷夏により野菜を含む農産物が不作となり国内供給がひっ迫したため、多くの品目で輸入が増加し、韓国産トマトの対日輸出量も増加した。その後も、日本の外食、中食業者などでは、国内産より安価な韓国産トマトを使用する動きが広がったため、対日輸出量は増加している。

このことから本稿では、ファストフードやファミリーレストランなどで利用されている韓国産トマトの生産および輸出状況について紹介する。

なお、本稿中の為替レートは、1ウォン=0.1円(2015年10月末日TTS相場:0.12円)、1米ドル=122円(2015年10月末日TTS相場:121.9円)を使用した。また、写真は、すべて韓国農水産食品流通公社から提供されたものを使用した。

注1:政府が、加温施設(ガラス温室)に対して大規模な支援を行った国庫補助事業。本事業の国庫負担は、累計で8800億ウォン(880億円)。負担割合は、国60%、融資40%で、施設建設時の自己資金の負担はなかった。

2 栽培、出荷動向

(1)栽培面積および生産量

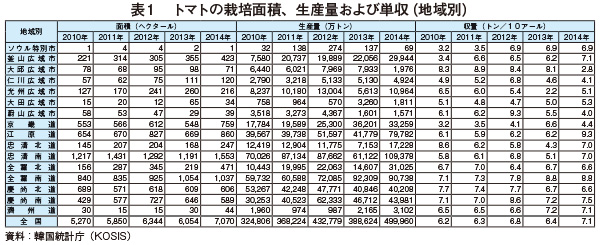

団地事業による生産振興と2000年代の健康志向による国内需要の高まりにより、2007年には7353ヘクタールとなったトマト栽培面積は、国内市場価格の低落などを受け2010年は5270ヘクタールに減少した。しかし、他の品目からの転作や、地方自治体による施設支援事業などにより、2014年には7070ヘクタールまで回復し、生産量も増加している(図1)。

トマトは全国で栽培されているが、なかでも2014年の中西部の

忠清南道の栽培面積、生産量および10アール当たり収量を日本で最大の産地である熊本県の2014年の数値(栽培面積1210ヘクタール、生産量12万1900トン、10アール当たり収量10.4トン)と比較すると、栽培面積は343ヘクタール広いものの、生産量は1万2522トン少なく、10アール当たり収量は3.4トン少ない。なお、同年の10アール当たり収量は、江原道で9.3トンと最も多く、全国平均では7.1トンとなった。

最近の動向として、政府系機関である韓国農水産食品流通公社によると、2015年時点で、江原道では、パプリカへの転作が進んでおり、さらに、6月以降の国内市場価格の安値推移と高温傾向による前進出荷傾向となった中、学校が夏休みに入り需要が減少したことから、2016年も引き続きパプリカへの転作が進むと考えられる。しかし、長期的に見ると、トマトの栽培面積は、生産者が施設園芸品質改善事業(注2)(以下「施設事業」という)などを活用することにより2024年の栽培面積は、2014年より5.3%増の7447ヘクタールに増加が見込まれている(図3)。

注2:FTAなどの貿易自由化に対し、園芸作物(野菜、果樹、花き)の輸出基盤の構築と品質向上に向け、園芸施設の近代化を促進するための事業。2015年までの国庫負担の累計は2176億ウォン(217億6000万円)、同地方自治体負担の累計は3264億ウォン(326億4000万円)

(2)作型

トマト栽培は、栽培地域により促成、半促成、雨よけ、抑制、長期多段の5作型に分かれており、南部から北部の各産地によりリレー栽培が行われている(表2)。

各作型の特徴は以下の通りである。

ア 促成作型

在ほ期間の多くで加温を必要とすることから、比較的温暖な南部(全羅北道以南の地域)で多く行われている。

収穫期間が長期間で、厳冬期からの収穫開始となることから、低温伸長性が強く、樹勢の強い品種が用いられる。 また、収穫期前半は市場価格が高いため、収穫初期から収量が見込めるよう、着果促進のため、温度管理を徹底するとともに、リン酸の施用を多くしている。

イ 半促成作型

1月以降の定植となるため、促成作型よりは加温コストが掛からず、暖候期からの収穫開始となり、比較的初期収量が確保できることから、中部(忠清北道および忠清南道)および南部で多く行われている。

また、促成作型て収穫期は重なるものの温度管理が行いやすいことから、最も多く栽培されている。最大産地である忠清南道がこの作型であるため、収穫期である4月下旬から6月下旬は、韓国で最も生産量の多い時期となる。ただし、豊作により国内向け数量が著しく多くなった場合、国内市場価格が急落する可能性があるため、国内市場価格が安値で推移した場合、次年は国内向けから輸出に仕向け先を変える生産者が多い。

生育の特徴としては、生育後半から暖候期となることから、温度と日射量が高くなり、生育速度が速くなるため、着果量が多くなる。 また、促成作型同様、初期生育期が厳冬期となるため、低温伸長性が強い品種が用いられる。

ウ 雨よけ作型および抑制作型

他の作型と異なり、栽培期間中に加温する必要がないことから、燃油コストが掛からないものの、盛夏期に、花落ちや裂果などの高温障害が起きやすいため、冷涼な準高冷地や高冷地(江原道、京畿道の一部など)で行われている。

なお、冷涼な高冷地などで栽培されるとはいえ、近年の地球温暖化の影響により、2014年、2015年の6月から7月が高温干ばつで推移したことから、今後は、高温乾燥条件下で安定した生育と収量を確保する技術の普及などが求められている。

エ 長期多段栽培

長期間にわたる収穫、出荷が可能なことから、市場価格や輸出価格の季節的変動リスクの分散を目指し、各地で行われている。

在ほ期間が長期にわたり、段数が多くなるため、真っすぐ誘引し続けることが可能な軒高5メートル程度の高軒高連棟ハウス(以下「高軒高ハウス」という)での栽培となる。

(3)品種

大玉については、2010年までは、桃太郎系など日本の品種が主流であったが、最近では輸出用を中心に、果実が硬く流通に適し、長期多段栽培向きのマディソン(シンジェンタ社)などが大半を占めている(表3)。品種の多くは早生種であり、促成、抑制、長期多段といった作型、低段密植から多段といった収穫段数などで汎用性の高いものが栽培されている。なお、重量は1果重当たり210~250グラム程度である。

ミニトマトについては、葉かび病などに強く、1果重当たり18~20グラム程度のエンドルフィンなどが栽培されている。また、一般的な円形のミニトマトのほかに楕円形の「デーツトマト」といわれるミニトマトが栽培されており(写真1)、最近では、デーツトマトがミニトマト全体の半分程度を占めるようになっている。

(4)主な栽培技術

トマトは当初、施設栽培のほかに露地栽培も行われていたが、降雨による裂果や病害虫による品質低下から施設栽培ものに比べて市場価格が伸びなかったことから徐々に減少し、2010年以降は施設栽培のみとなった。

苗は日本同様、充実した根張りや土壌病害抵抗性を持たせた台木と高収量性で食味、果形などの良い穂木を接木したものを用い、作型により30~75日間かけて、本葉5~11枚、第1花房がつぼみの状態から1~2花開花した程度になるまで育苗する(表4)。

ハウス内での定植は作型により異なるが、土耕栽培の場合は、株間35~40センチメートル程度と日本の一般的な定植密度と同じで、生育時の風通しと採光性を保てるようにしている。

一般的な10アール当たりの施肥基準(3要素)は、大玉トマトで窒素20.4キログラム、りん酸10.3キログラム、カリウム12.2キログラムと施肥量は日本の半促成栽培(土耕)よりもやや少なく、窒素よりもカリウムの量が少ない、やや谷型の施肥設計となっている。ミニトマトも同様の施肥基準となっている(表5)。

日本同様、養液栽培が主流となっており、軒高2メートル程度の普通軒高連棟ハウス(以下「普通軒高ハウス」という)や高軒高ハウスで栽培されている。高軒高ハウスではベッドを高めにして作業性と通気性を高めているのに対し、普通軒高ハウスの場合は軒高が低いため、ベッドを地際に置いて空間を確保している(写真2、3)。

病害虫防除については、国内、輸出とも同一ほ場で栽培するため、日本の農薬使用基準に基づいた農薬の使用および散布回数を厳守している。

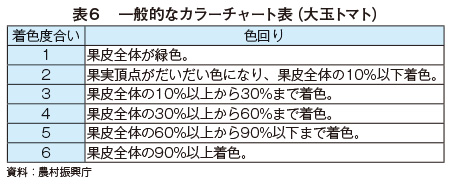

収穫判定は、6段階のカラーチャート(着色度合い)に基づき行われる(表6、写真4)。

国内流通用の収穫熟度は、収穫期の温度状況で変えることはもちろん、卸売市場向けは流通期間が長いために着色度合い1~2、量販店向けは納入後すぐに販売されることとある程度の店頭販売日数を考慮するために同4、消費者への直売は完熟が好まれるために同5と、仕向け先により着色度合いが異なる。

(5)出荷、選果

収穫されたトマトは、病虫害果などを取り除いた後、無選別でコンテナに詰めて農協などの選果場に出荷される(写真5)。

選果場では日本同様、自動選果ラインと選果場のパート職員により大きさ、形状ごとに選果され、箱詰めされる(写真6)。

選果後は、国内市場、輸出といった仕向け先ごとに箱詰めされて出荷される(写真7、8、9、10)。

(6)栽培コスト

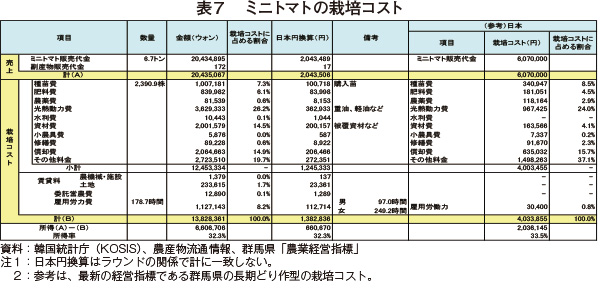

10アール当たりの栽培コストは、1382万8361ウォン(138万2836円)と、日本の長期どり作型(群馬県)の栽培コストと比較すると3割程度となっている(表7)。

項目別に見ると、最も費用を要するのが光熱動力費で、栽培コストに占める割合は26.2%だが、パプリカよりも費用、割合ともに低く抑えられている(パプリカの栽培コストは、2015年11月号の海外情報を参照)。トマトは、果菜類の中では比較的低温に強い品目であり、日中は24~26度、夜間は13~17度と、韓国の主要輸出品目であるパプリカと比べると、日中の温度はほぼ同じだが、夜間は低めの温度管理で対応することができる。このため、日中に比べて温度維持に要する燃油量が多い夜間の設定温度を低くすることができ、パプリカよりも低コストとなっている。

また、日本より栽培コストは低く抑えられているが、売上も2043万5067ウォン(204万3506円)と日本の約3割しかないため、所得も660万6706ウォン(66万760円)と、日本の3割程度にとどまっている。農村振興庁(注3)などは、より一層の低コスト栽培に向けた技術の開発および普及を行い、生産者も、収益性向上のため低コスト栽培に取り組んでいるが、栽培コストの7.3%を占める種苗費の圧縮は難しい。これは、トマト種子は、収量と耐病性を重視するため、割高な海外品種を使わざるを得ないためである。このため、生産者は、海外産品種並みの能力を持った国産品種の育種に期待している。

注3:農林畜産食品部(日本の農林水産省に相当)の外庁で、農村振興のための試験研究、技術普及を行う行政機関。

(7)主産地における指導機関の役割

主産地である忠清南道では、2007年に農村振興庁の出資を受けて設置された「忠南トマト産学研協力団」(以下「研究団」という)が、栽培指導などを行っている。研究団は、道内の多くのほ場にリモート計測器を設置し、各ほ場の温度、湿度、光量などをモニタリングし、モニタリング結果を基に現地ほ場指導を行うほか、各地で現地検討会を開催している。研究団による道産トマトの高位平準化に向けた取り組みにより、忠清南道は栽培、面積生産量ともに国内第1位の産地として他産地をリードしている。

さらに、農村振興庁は、忠清南道の南に位置する全羅北道でも、2015年9月に「全羅北道トマト輸出事業団」(以下「全北事業団」という)を設置した。全北事業団は、道内6地域38戸の生産者に対し、現地ほ場指導などのほか、輸出トマトの品質や安全性の向上のための指導を行い、1カ月当たり10トンを対日輸出のできる産地に育成した。今後は、ロシアなどの新規輸出先にも販路を広げることを目指している。

(8)生産性向上に向けた政府の支援

韓国政府は、2012年から2021年までの10年間で、トマトを含む農産物について、生産性が高く、ウイルスなどに抵抗性の高い品種の国内育種を進めるべく、「ゴールデンシードプロジェクト」(事業費264億ウォン(26億4000万円))を実施している。政府は、国内育種の種子が、農産物全般で年間90億ウォン(9億円)程度、海外産から代替されると見込んでおり、生産性が高く、より安価な種子の供給を推進している。また、政府は、低コスト栽培技術の開発などを行い、生産者の収益性向上に向けた取り組みも行っている。

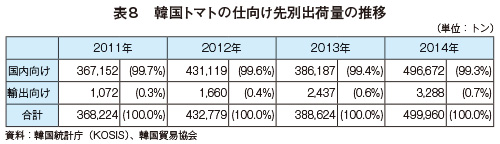

3 国内流通

トマトは生産量のほとんどが国内向けとなっており、2014年は生産量49万9960トンのうち、99.3%の49万6672トンが国内向けに出荷されている(表8)。

(1)流通経路

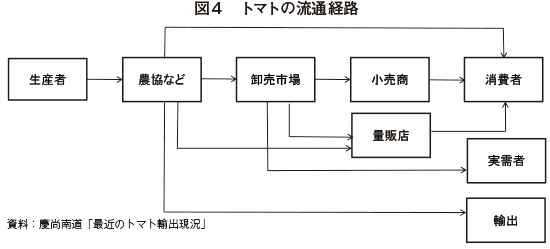

国内向けトマトは、生産者から農協などの生産者団体に出荷された後、卸売市場、小売商または量販店を経由して消費者に届けられるという、日本同様の流通となっている(図4)。

中間流通段階を見ると、農協などの生産者団体は、生産者から集荷したトマトを、卸売市場に出荷するだけでなく、農協直売施設(ハナロクラブ)などを活用した消費者への直売や、量販店との直接契約取引など、多チャンネル販売により生産者手取りの確保を図っている。また、輸出に関しても農協などが生産者を代表して輸出商社と契約を結んでいる。

卸売市場は都市部に開設されており、産地からの集荷や、価格形成など、日本同様の機能を有している(写真11)。卸売市場からの供給先は、小売商や量販店といった小売業者や、外食、中食事業者といった実需者となっている。なお、2012年の市場経由率は71%となっている。

小売の形態は、小売商では箱売りやかご売り、量販店ではパック売りが主体となってといる(写真12)。小売商は、主に都市部に集積して小売市場を形成しており、市民生活を支える存在となっている。量販店は、スーパーマーケットのほか、大型ディスカウントストア(以下「大型DS」という)などがあり、近年は、衣食住で幅広い品ぞろえの大型DSの集客力が大きくなっている。なお、ハナロクラブも大型DSに区分されている。

近年、健康志向によりサラダ需要が増加していることに加え、単身世帯の増加により、カップサラダが人気となっている。これにより、ミニトマトの需要が伸びており、特に、糖度が高く食味が良いデーツトマトの人気が高まっている。

これに対し、実需者は、高級レストランやファストフードなどが大玉トマト、弁当製造業者や食堂、結婚式場などがミニトマトを主に利用しており、これらの需要動向は、市場価格の大きな変動要因となっている。

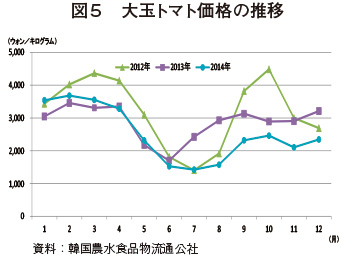

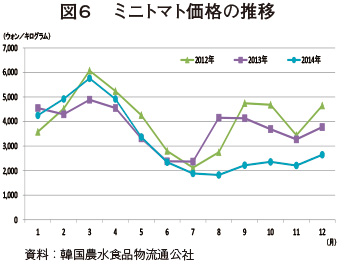

(2)市場価格

市場価格の推移を見ると、大玉、ミニトマトとも促成、半促成作型の入荷が主体となる1~4月が高く、雨よけ作型の入荷が始まる5月から下がり、雨よけ、抑制作型の入荷が重なる8月まで安くなる。その後、雨よけ作型が終盤になる10月に向けて上がり、抑制作型の終盤と長期多段作型の本格的な入荷が重なる11月に一度下がるものの、その後は気温の低下とともに上がる傾向を示す(図5、6)。

なお、ミニトマトは日本同様サラダ用途の野菜であるが、大玉トマトは砂糖をかけて食べるなど、果実的野菜として消費者に認知されている。このため、大玉トマトの場合、果実価格が高い場合、代替え需要により価格が上昇するなど、果実価格の影響を受けることが多い。

2014年の価格動向は、3月まではトマト需要が旺盛で前年を上回っていたが、大玉、ミニトマトともに、他の果菜類からの転作や施設事業により、すべての作型で栽培面積の増加により入荷量が伸びたことにより、8月以降も安値で推移した。

(3)需給安定に対する政府などの支援

栽培面積および生産量の増加により、国内流通量も増加していることから、政府などは、産地の出荷調整機能強化と消費拡大に対し、さまざまな支援を行っている。

ア 産地の出荷調整機能強化に向けた支援

政府は、産地の大規模化を推進するとともに、農協などの生産者団体の出荷調整機能を高めるため、コントロールタワー協議体(以下「協議体」という)の育成を推進している。協議体は、地域および生産者別に栽培面積、定植時期などを調整し、出荷量の平準化を図っている。また、共同選果、共同計算などの出荷委託契約を農協などと締結した生産者に対し、ほ場の近代化などに対する補助金を交付するなど、出荷先の集約も進められている。

イ 消費拡大に向けた支援

政府などは、トマト祭りなどのイベントを通じて、トマトを使用したレシピや栄養価、効能などを消費者に周知している。また、国産トマトを原料として使用する食品製造事業者を対象に、施設整備や運転資金などに対する補助金を交付し、米国産や中国産などのトマト加工品から国産トマトへの転換を促進している。

4 輸出動向

トマトの輸出は、生産量の1%未満と少なく、また、そのほとんどが日本向けであるが、産地の輸出窓口は農協などの生産者団体が担っている。日本への輸出は、パプリカ同様、収穫4日後には、日本の実需者のもとに届けられる。

2001年以降、対日輸出量が大幅に減少し、総輸出量も大幅に減少したことから、輸出先の多角化を目指して香港などへの輸出を行っているが、パプリカ同様、対日輸出依存度は依然として高い。

(1)輸出量および価格の推移

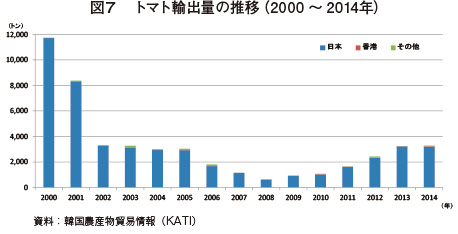

輸出量の推移を見ると、2000年は1万1724トンであったが、同年11月に対日輸出されたミニトマトから残留農薬が検出されたことにより、2001年以降は大幅に減少した。2006年に日本がポジティブリスト制度(注4)を施行したことにより、2008年には2000年より62.7%減となる644トンに減少した。2009年以降は増加傾向で推移しているものの、2014年は1154トンと、2000年の28.0%にとどまっている(図7)。

注4:すべての「農薬など」の残留を原則禁止した上で、残留が認められるものをリスト化した制度。

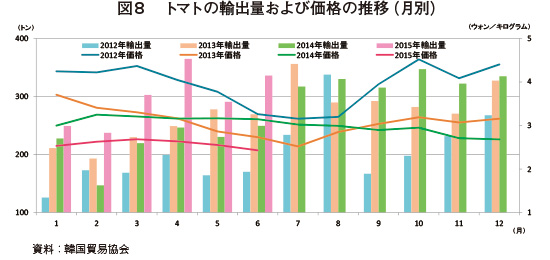

輸出量は、国内価格が高い厳冬期の1月から2月に少なく、夏休みにより給食需要がなくなって国内価格が低下する7月から8月にかけて増加し、その後は国内価格の動向により増減するなど、国内価格の影響を強く受けている。顕著な事例として、2012年は国内価格が高値で推移したために、9月の輸出量は大きく減少したのに対し、国内価格が低迷した2014年は、9月以降も輸出量は減少しなかった(図8)。

輸出価格は、国内価格同様、4月以降下げ始め、8月が最も安値となり、10月に向かって上げに転じるサイクルとなっている。

(2)トマト輸出先導組織「EK貿易」の役割

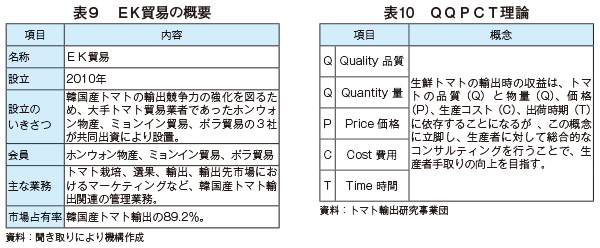

「EK貿易」は、それまで個々の貿易業者が行っていたトマト輸出において、団結して輸出競争力を高める目的で、2010年に大手トマト貿易業者3社(ホンウォン物産、ミョンイン貿易、ボラ貿易)により設立された輸出先導組織(注5)である。設立に当たり中心となったホンウォン物産は、農産物貿易企業に10年以上勤務経験のあるジヒョンホ氏が1998年に設立した貿易業者であり、2008年にホンウォン農産営農組合法人(注6)を設立し、トマト栽培および輸出を開始した。このホンウォン物産の輸出ノウハウがEK貿易の事業に生かされている。

2014年現在、トマトの輸出先導組織はEK貿易1者のみであり、輸出トマトの89.2%を取り扱っている(表9)。

注5:政府が、ニュージーランドのゼスプリなどに代表される輸出組織の育成を目指し、同一品目輸出企業の統合などにより設立した法人。輸出関連補助金の対象となる。

注6:農業者5名以上で組織した法人。事業範囲は、農業経営とその付帯事業、共同利用施設の運営、農産物の共同出荷、加工、輸出、農作業の代行など。

(3)指導機関「トマト輸出研究事業団」の役割

トマト輸出を促進することで、国内価格の安定と生産者の所得向上を図るため、2008年、農林畜産食品部の出資により「トマト輸出研究事業団」(以下「事業団」という)が設立された。事業団は、輸出向けトマトの品質向上や多収栽培技術の研究などの栽培支援と、海外市場の動向調査や開拓などの販売支援を行っている。事業団では、輸出用トマト生産者に対して「輸出用トマトの栽培マニュアル」を作成するとともに、事業団が提唱するQQPCT理論に基づいた指導を行っている(表10)。

なお、事業団では、ラーメンやキムチに振りかける「トマトミックス」という粉末状トマト加工品の開発も行っており、生鮮トマトだけでなく、トマト加工品の輸出促進に向けた取り組みも行っている。

(4)政府による輸出支援策

政府は、2006年に農食品輸出保険制度を創設するなど、パプリカ同様の輸出支援策をミニトマトに対しても講じるとともに、トマトをパプリカに次ぐ輸出品目に育成するため、ほ場環境の近代化を推進している。具体的には、現在、トマトのほ場における温度管理は、暖房機の温度設定とほ場内の温度計の目測により行われているが、政府はパプリカ同様、ICT(情報通信技術)を活用した自動環境制御システムを導入し、生長環境の最適化を図りたいと考えている。このため、自動環境制御システムの導入を2015年までに2200戸、2017年までに2800戸に拡大するとしている。さらに、パプリカ並みの温室をトマトにも導入すべく、ICTによる自動環境制御システムを完備した栽培ほ場を530ヘクタール新設することを計画している。これに関連し、老朽化が進んでいるほ場に対しても改修などを支援し、生産性の向上を図るとのことである。これらの支援策により、政府は、全生産量の70%以上を輸出向けが占める産地である「輸出専門団地」の育成を目指している。

(5)今後の見通し

大部分が日本向けであるトマト輸出は、現在のウォン高により収益性が低下していることから、政府としては、輸出先の多様化を進めるとともに、2022年には1万7000トンのトマト輸出を目標としている。このため、①日本に対するマーケティング強化、②ロシア、香港などの成長可能性が高い新興市場に対する流通網の構築とマーケティングの実施、③輸出専門団地などの育成、などを進めている。これらにより、日本向け輸出が回復傾向となり、香港、米国、ロシアなど、日本以外への輸出量も増加している。

5 さいごに

韓国のトマトは、国内需要が高いことから、全生産量に占める輸出量の割合は1%未満と低く、輸出量は国内価格に強く影響を受けて増減する傾向にある。トマトの栽培面積および生産量は増加傾向にあることから、2014年には国内への出荷量が増大して価格が低迷するなど、市場価格の維持による生産者手取りの確保が課題となっている。このため、政府などは、国内の消費拡大支援などを進めるとともに、パプリカに次ぐ輸出農産物に育成しようとしているところである。

対日輸出は、1998年の日本の冷夏による不作により大きく伸びたが、残留農薬の検出により、2001年以降、低迷している。また、輸出先国である日本は、トマト栽培が盛んであり、消費者の国産志向の高まりにより、外食、中食事業者などでの国産回帰も始まっている。さらには、現在のウォン高傾向から、トマトの対日輸出量を大きく伸ばすことが難しく、輸出先の多角化を進めているものの、これまでのところは大きな成果が見られていない。

日本では、2013年に策定した「農林水産業・地域の活力創造プラン」において、2020年までに農林水産物の輸出額を1兆円(うち青果物(野菜および果実)は250億円)に伸ばすことを目標として輸出振興を進めている。これにより、2014年の農林水産物輸出額は6117億円となったが、そのほとんどは水産物や加工食品で、ながいもやりんごを中心とした青果物は163億円と輸出額の2.7%にとどまっている。このような中、韓国トマトの輸出振興への取り組みが、青果物の輸出への取り組み事例として、一助となると思われる。