海外情報(野菜情報 2015年8月号)

海外情報(野菜情報 2015年8月号)

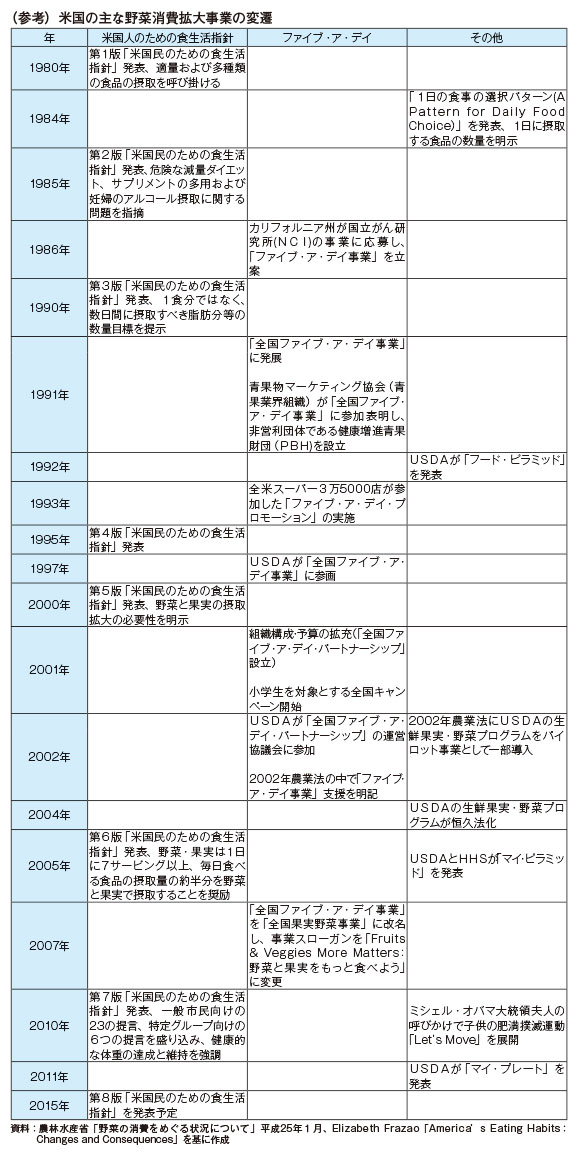

米国の野菜消費拡大事業について

調査情報部

【要約】

米国の野菜消費量は生活習慣病の予防を目的とした「ファイブ・ア・デイ事業」に代表される官民連携のプロモーション活動などに支えられ、90年代に大きく増加したが、2000年代以降は減少に転じており、一方でFood Desert(食の砂漠)や子供の肥満の問題が深刻化している。このような背景の中、オバマ米大統領夫人が主導する活動「レッツ・ムーヴ」や学校給食の改革が実施されるなど、野菜消費拡大施策の効果的な促進に向けて模索が続けられている。

1 はじめに

米国の野菜消費量は、野菜産地の確立やカット野菜の普及に加え、生活習慣病の予防を目的とした「ファイブ・ア・デイ事業」に代表される官民連携のプロモーション活動にも支えられ、90年代に大きく増加した。しかし、2000年代以降は減少傾向に転じ特に、低所得者層で少ない傾向にある。また、肥満や生活習慣病の問題は社会問題として深刻化しており、オバマ政権下では特に子供の肥満対策が中心的政策課題となっている。

このような中、オバマ米大統領夫人が主導する活動「レッツ・ムーヴ」や学校給食の改革、ファーマーズ・マーケットの支援など、野菜および果実の消費拡大施策は全体に拡大傾向にあり、効果的な促進活動の模索が続けられている。

本稿では、これら米国の野菜消費拡大事業の変遷と実施の背景、取り組みの現状、今後の見通しについて、公表資料などを基に取りまとめる。

なお、本文中の為替レートは、1米ドル123円(2015年6月末日TTS相場:123.45)を使用した。

2 野菜消費量の推移

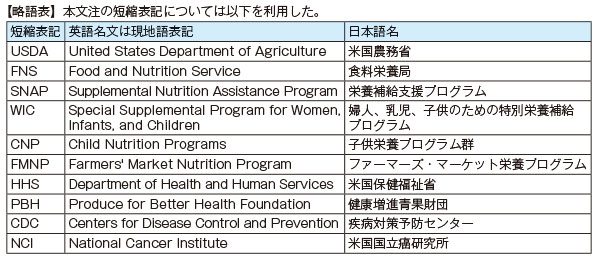

(1)日本との比較

国際連合食糧農業機関(FAO)が公表している過去30年間の食料需給表で見ると、日米それぞれの1人1日当たり野菜消費量は、90年台後半までは日本の方が多かったが、その後は逆転し、米国が日本を上回るようになった(図1)。近年は減少傾向をたどっているものの、2011年の米国の消費量は310グラムと日本の278グラムより多い。ただし、米国では、消費のうち30%がトマトおよびトマト製品(トマトピューレ、トマトケチャップなど)であるのに対し、日本はその割合が9%と低いことから、日米両国の差は、主にトマトの消費量に起因しているとみられる。

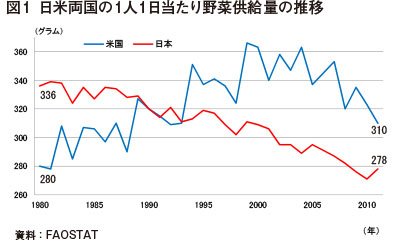

(2)消費動向および消費者層

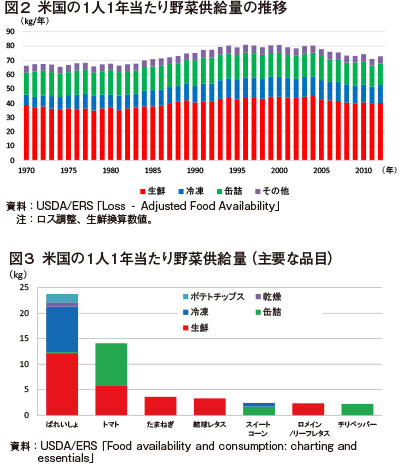

米国農務省(USDA)によれば、米国の1人当たり年間野菜供給量は、2000年代に入り減少傾向にあり、2012年は73キログラム(うち生鮮が55%、冷凍が17%、缶詰が21%)となった(図2)。このうち、もっとも数量が多いのはばれいしょ(24キログラム:生鮮、冷凍、乾燥、チップス)であり、次いでトマト(14キログラム:缶詰、生鮮)、たまねぎ(生鮮)、レタス(生鮮)、スイートコーン(冷凍・缶詰)、リーフレタス(生鮮)と続く(図3)。

後述するファイブ・ア・デイ事業を運営する「健康増進のための青果財団(PBH:Produce for Better Health Foundation)」によれば、米国の野菜消費の8割は家庭内で、残り2割が外食である。PBHは外食の割合が少ない要因として、利用者が多く、かつ、低価格商品を取りそろえたファストフードチェーンやコーヒーショップでは、野菜を用いた商品が増えつつあるものの、絶対数が少ないことを挙げている。

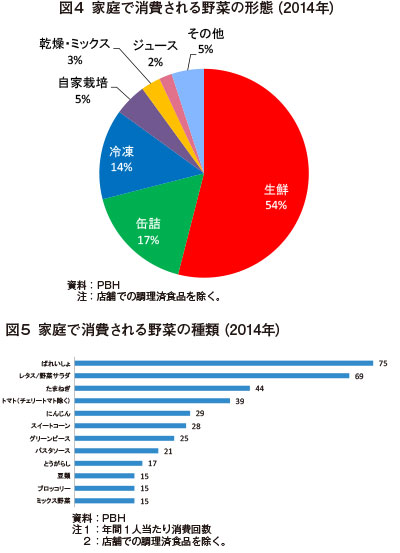

家庭で消費される野菜の形態別の内訳は、54%が生鮮、17%が缶詰、14%が冷凍である(図4)。また、家庭での消費形態として、51%が付け合わせ(サイドディッシュ)、28%が主菜の材料、11%が主菜(メインディッシュ)、10%がその他となっている。品目別には、ばれいしょが最も多く、次いでレタスおよびレタスを含む野菜サラダ、これにたまねぎ、トマト、にんじん、スイートコーン、グリーンピースと続く(図5)。5年前に比べ、にんじん、ほうれんそう、アボカドおよびケールの消費が増えた一方で、レタス、グリーンピース、スイートコーン、たまねぎなどは減少した。

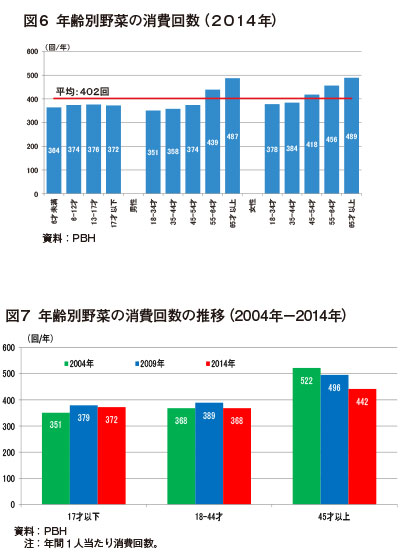

野菜の消費者層を年齢別に見ると、男女ともに65歳以上が最も頻繁に消費している。また、どの年齢層であっても女性は男性に比べて消費回数が多い。さらに、17歳以下は平均より少なく、特に6歳未満の子供は少ない。ただし、10年前と比べると、17歳以下は伸びている(図6、7)。

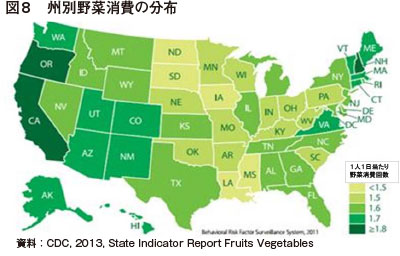

また、世帯年収が高いほど野菜の消費が増える。さらに米国では、地域間の格差も顕著であり、東海岸および西海岸では野菜の消費量が多い半面、南西部および中西部の山岳地域は平均より低い。米国疾病予防管理センター(CDC)の調査でも同様の結果とされている(図8)。

つまり、米国で最も野菜を消費しているのは、東海岸または西海岸に住む45歳以上の世帯年収6万米ドル(738万円)以上の層で、逆に最も消費が少ないのは、南西部および中西部の山岳地帯に住む18~44歳の世帯年収2万米ドル(246万円)以下の層となる。

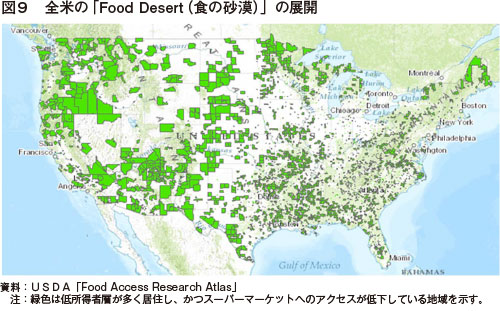

米国では、スーパーマーケットの大型店舗化・郊外店舗化が進むにつれ、移動手段(自家用車)の確保が困難なことから、特に低所得者層の多く住む地域を中心に生鮮食料品購入のアクセス低下が指摘されており、「Food Desert(食の砂漠)」と呼ばれている。これも、野菜消費を減退させる大きな一因と指摘されている(図9)。

3 消費拡大に向けた取り組み

米国では、国民の栄養バランスや疾病予防の観点などから、5年ごとにUSDAと米国保健福祉省(HHS)が共同で「米国民のための食生活の指針」を発表しており、この中で、食生活のガイドラインとして、栄養価の高い野菜などの摂取が示されている。これを踏まえてファイブ・ア・デイ事業に象徴される野菜消費を促すための直接的な取り組みや、指針内容をより分かりやすく伝える手段としての「マイ・プレート」などの間接的な取り組みが行われてきた。

以下では、まず初めに、直接的な取り組みであるファイブ・ア・デイ事業などについて、次に、間接的な取り組みについて紹介する。

(1)ファイブ・ア・デイ事業

ア カリフォルニア州の取り組み (1986年~90年)

ファイブ・ア・デイ事業の始まりは、カリフォルニア州保健サービス局(CDHS:California Department of Health Services)が立案した試験事業である。CDHSは1986年、国立がん研究所(NCI)のがん予防および早期発見のための能力開発プログラムとして、州全体の成人の食生活改善に取り組むため助成金を受け、2年後の1988年8月に「5 a Day for Better Health(ファイブ・ア・デイ-より健康に)」活動を開始した(図10)。

この活動は当初、新たな販路拡大を求めた青果生産者のためとする見方もあったが、実際は、青果産業と公衆衛生政策の双方に役立つ試みであった。

1970年代半ばから後半にかけて、がんおよび心臓病をはじめとする生活習慣病を予防するための食生活に関する研究が盛んに行われ、食事と健康に関連性があることが発表された。これらの研究結果を踏まえ、科学的な根拠を基に同州での展開が始まった。

イ 全米での展開(1991年~2000年)

カリフォルニア州の実施結果を基に、キャンペーンに携わった青果業界はNCIと協力し、1991年に全米レベルのファイブ・ア・デイ事業の展開を目的としたPBHを設立した。これにより、同年、全米レベルでのファイブ・ア・デイ事業が始まるとともに、教育関係者、医療従事者、農業生産者、政府系機関などの幅広い協力を得て、栄養摂取の促進を目的とした取り組みへと発展した。PBHは当時、全米約1千人の青果業界関係者で構成されていたことから、NCIは、PBHという業界団体と協力することで、複数者との連携の手間が省け、事業の円滑な展開が可能となった。

全米で展開されたファイブ・ア・デイ事業の目的は、「1日5サービング(皿)以上の野菜と果物を食べよう」というシンプルなスローガンを掲げることにより、国民の“健康的な食生活の認識”を高めることにあった。

なお、事業を展開するための財源として、当初5年間(1992~97年)でNCIから2660万米ドル(32億7180万円)が支出されたほか、PBHの会員企業からの寄付や同事業による栄養教育教材の販売収益などを活用することができた。

ウ 事業の評価

NCIは、客観的な調査結果により事業継続の可否を判断すべきとの考えに基づき、同事業の科学的根拠、成果および目標達成状況を評価するための委員会を設立し、評価を開始した(1991年)。また、この委員会の活動内容には、同事業の改善方策、野菜消費拡大に対するNCIの将来的な役割の検討なども含まれていた。

ただし、この評価事業は計画が全米レベル、運営が州レベル、実行が地域レベルであったことから、データ収集が非常に難しく、調査には長期間を要することとなったが、最終的な評価結果として、ファイブ・ア・デイ事業は、1991~2000年の野菜および果実摂取量の微増に貢献したとされ、その後の予算が増加されるとともに、NCIとCDC、USDAとの連携が推奨された。

エ CDCへの事業の移管とUSDAの参画(2001~07年)

2001年に入り、ファイブ・ア・デイ事業は大きく変化した。NCI・PBHの2つの組織に、新たに行政機関、医療機関、青果団体も加わった「全国ファイブ・ア・デイ・パートナーシップ」が設立された。

同パートナーシップの下、CDCは、従来からの助成金の交付にとどまらず、州レベルの取り組みについて指導的な役割(教育、技術支援など)を担うこととなり、2005年には、同事業がNCIからCDCに移管された。

2002年には、それまで各種イベントなどへの協力にとどまっていたUSDAが、NCIやCDCを所管するHHSと相互理解覚書を交わし、本格的にファイブ・ア・デイ事業に参画することとなった。この覚書には、野菜および果実の栄養価の研究などが盛り込まれるとともに、フードスタンプ受給者などを対象とした野菜消費促進のための広報活動など、USDAが取り組む具体的な目標も掲げられた。

予算に関してUSDAは、2000年度に栄養教育プログラムの一環としてファイブ・ア・デイ事業に220万米ドル(2億7060万円)を措置していたが、本格参入後の2004年には、広報活動予算として全米レベルに486万米ドル(5億9778万円)、州レベル(カリフォルニア州)に470万米ドル(5億7810万円)を投入した。

(2)「Fruits & Veggies- More Matters(果物と野菜―もっと食べよう)」

2005年に発表された「第6版:米国民のための食生活指針」に基づき、ファイブ・ア・デイ事業はその内容を見直し、2007年に全国果実野菜事業として再編され、その内容も「Fruits & Veggies- More Matters(果物と野菜―もっと食べよう)」となった。これは、年齢や性別、運動量により1人1日当たりに必要な野菜・果物の摂取量が異なるため、ファイブ・ア・デイ事業の取り組みであった「皿」の数に重点を置くのではなく、「より多くの野菜および果物を摂取しよう」という趣旨である。また、一般的に母親が家族の食事・健康状態を管理していることから、29~41歳の母親、すなわち1961~81年の間に生まれた「Generation X」に属する層を主なターゲットとした。これも、見直し前と大きく異なっている。

また、ファイブ・ア・デイ事業に長らく携わってきたPBHが、引き続き運営主体となり、CDC、USDA、NCIなどを含む行政機関、2万以上の小売店やスーパーマーケット、300以上の青果物団体、そして数多くの非営利団体や栄養コーディネーターなどとの調整を担った。なお、主な役割分担として、PBHは商品の認定などのブランド管理、CDCは、メッセージの普及およびロゴマークの管理を行っている(図11)。

さらに、PBHは、毎年の事業報告のほか、消費者に対するさまざまなアンケート調査や科学的分析などを通じて事業効果を測定し、この結果を業界関係者や一般消費者などに提供することとされている。

2014年に公表されたPBHの年次報告によれば、Fruits & Veggies-More Mattersのロゴを目にした際、その商品を買う可能性が高いと回答した母親の割合は、2009年の40%から2014年には53%へと増加した。また、認定商品数も年々増加しており、これらは、ソーシャル・メディアを活用した広報活動に力を入れていることによるものとしている。

(3)間接的な取り組み

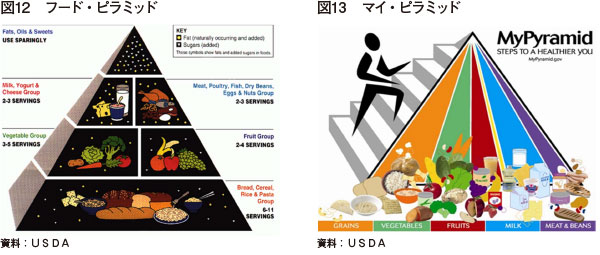

前述のファイブ・ア・デイ事業、Fruits & Veggies-More Mattersと並行し、野菜消費を側面から促すものとして、連邦政府の食生活指針を図表化した「マイ・ピラミッド」と、これを見直した「マイ・プレート」が考案、発表されている。

ア マイ・ピラミッド

2005年にUSDAとHHSは、同年に改訂された「第6版:米国民のための食生活指針」の内容を分かりやすく示す手段として、「My Pyramid(マイ・ピラミッド)」を発表した。これは、1992年に導入された「Food Pyramid(フード・ピラミッド)」の改訂版であり、運動と健康的な食生活をより強調している。マイ・ピラミッドのデザインの特徴として、運動を象徴する階段を上る人の姿と、6つの基礎食品群を縦割りの6色の帯で表している点が挙げられる。また、USDAのマイ・ピラミッドのホームページには、年齢、性別、日々の運動量などを入力することで、適切な食事量やメニュー例を確認できるようなサイトも準備された。

発表当時、マイ・ピラミッドには賛否両論の声が相次いだ。新たに運動を組み入れた点や、インターネットで消費者が個別に健康管理ができる仕組みを評価する者がいた一方、それぞれの色が何を表しているのかが明確でないことや、250万米ドル(3億750万円)もの費用を投じた割には、フード・ピラミッドとそれほど変わらないことに対する批判も多かった(図12、13)。

イ マイ・プレート

2011年、USDAはオバマ大統領夫人と共にマイ・ピラミッドに代わるものとして、新たに「My Plate(マイ・プレート)」を発表した。これは、前年に改訂された「第7版:米国民のための食生活指針」を具体化したものである。以前のピラミッド型のデザインとは違い、1枚の丸いお皿を4つに色分けして基礎食品群の分量を表すことで、バランスの良い食事がより視覚的に理解出来るように工夫されている。また、人口増加が著しいヒスパニック層を念頭にスペイン語版も発表された(図14、15)。

マイ・プレートのメッセージを広めるためにUSDAは、85の全国団体、6000の地域団体と連携している。全国団体には、ファイブ・ア・デイ事業の運営団体であるPBHや、ばれいしょ、アボカドなどの生産者団体、ドール、チキータなど大手企業も含まれている。

2011年9月から12月にかけてこれら団体は、マイ・プレートを広めるため、さまざまなメディアを通じて消費者に対し、「Make half your plate fruits and vegetables(お皿の半分を果実および野菜に)」とのメッセージを発信した。特に目立ったのが、フェイスブックやツイッターなどのソーシャル・メディアを活用したものであり、これを通して医療従事者、政策立案者、教育者、産業界メンバーを含む650万人のインフルエンサー(消費者に大きな影響力がある人物)にメッセージが届けられた。また、印刷物などを通し、全米6500万人の消費者に直接、メッセージが伝えられた。その結果、2012年1月に全米で実施したアンケート調査によれば、回答者の3割強がマイ・プレートを認識し、同8割以上が、お皿の半分以上が果実・野菜であるべきと認識している。

ウ 肥満防止キャンペーン「レッツ・ムーヴ」

(ア)概要

2010年、オバマ大統領夫人の呼び掛けで子供の肥満防止キャンペーン「Let’s Move(レッツ・ムーヴ)」が開始された。この取り組みは、2009年にオバマ大統領夫人が、地元ワシントンDCの小学生をホワイトハウスにある家庭菜園に招き、正しい食生活の大切さについて話したのがきっかけとなった。一世代で児童肥満問題を解決することを目標に掲げるこの事業は、2030年までに肥満児の割合を現在の17%から5%まで引き下げるよう、子供の健康的な食事と運動を柱とし、さまざまな取り組みが行われている(写真)。

レッツ・ムーヴ開始当時、USDA、HHS、教育省などで構成する「Task Force on Childhood Obesity(児童肥満問題解決タスクフォース)」が結成された。また、事業の成功には民間部門の協力も欠かせないため、「Partnership for Healthier America : PHA(健康的なアメリカのためのパートナーシップ)」というNPOも設立された。PHAはレッツ・ムーヴ以外にも独自の子供の肥満対策に取り組んでおり、特定の道路を閉鎖し、子供が外で安全に遊べる「Play Streets(道路で遊ぼう)」や、「Drink Up(ソーダの代わりに水を飲もう)」を主導している。2013年にはヒップホップ音楽を通し健康を促進する「Hip Hop Public Health」と協力し、数々の有名アーティストによる「Songs for a Healthier America」というアルバムを無料でリリースした。19の収録曲の中には「Veggie Love(野菜愛)」や、「We Like Vegetables(私達は野菜が好き)」など、野菜を摂ることの大切さについての歌も含まれている。

以下は、レッツ・ムーヴの代表的な取り組みである。

◆「Salad Bars to Schools(サラダバーを学校に)」

この取り組みは、子供一人ひとりが毎日生鮮野菜や果物を摂れるよう、国内の全ての学校へのサラダバー(野菜サラダをビュッフェ形式で提供するもの)導入を目標に掲げている。設立時の出資者は非営利団体の「Chef Ann Founda-tion」「National Fruit and Vegetable Alliance(全米果物・野菜同盟)」「United Fresh Produce Association(全米生鮮青果物協会)」および自然・オーガニック系食品のスーパーマーケットチェーン「Whole Foods Market」であり、現在はドールやデル・モンテ、カイザー・パーマネンテ、カリフォルニア中部の生産出荷協会なども名を連ねている。2014年1月時点では49州にある2800以上の学校にサラダバーが寄付され、そのうちの7割強が毎日使用されており、半分以上の学校で生徒の学校昼食プログラムおよび学校朝食プログラム(以下「学校給食プログラム」という。)への参加率が上がった。なお、10年使用可能なサラダバーは1台2625米ドル(32万2875円)であるため、費用のかからない取り組みとして注目を浴びている。

◆「Fruits and vegetables : FNV(果物と野菜)」

2015年の春に始まったこの取り組みは、女優やプロのアメリカンフットボール選手を含む有名人の協力の下、Twitterなどのソーシャル・メディアを主に活用し、1日の野菜の推奨摂取量を感情にアピールしている。テレビと紙面広告もカリフォルニア州とバージニア州の一部で実施される予定で、徐々にキャンペーンの拡大を図っている。

(イ)事業の評価

2010年12月、レッツ・ムーヴを踏まえた「健康で飢えることのない子供達の法(HHFKA:Healthy, Hunger-free Kids Act)」が制定された。この法律により、10年間に45億米ドル(5535億円)の予算が児童栄養プログラムに追加計上され、2012年1月には学校内で販売される飲食物(自動販売機を含む)の栄養基準が改定された。その結果、2014年の時点で9割以上の学校が改定後の栄養基準に沿った食事を提供しており、ハーバード大学の調査によれば、給食時の子供の野菜摂取量は16%増、果物の摂取量は23%増となった。

レッツ・ムーヴは、肥満対策としても成果が徐々に現れていると報告されており、CDCによれば、2008年から2011年にかけて18の州およびヴァージン諸島で、低所得者世帯の未就学児の肥満率が0.3~2.6ポイント下がった。また、2014年には、10年前と比べ2歳から5歳児の肥満率が43ポイント下がったとしている。

一方で、レッツ・ムーヴの栄養改善運動に対する批判も出ている。USDAによれば、2012年に栄養基準が改定されて以降、学校給食プログラムに参加する児童、生徒の数が約100万人減少した。これは、

① 給食の味が不評で食べ残しを招く

② 低カロリーの献立では空腹が満たされず、集中力低下が目立つ

などの理由でプログラムを取りやめにする学校が出ているからである。また、給食が気に入らない生徒は、近くのコンビニエンスストアやファストフード店に行くことから、学校のカフェテリア収入が減り、経営を圧迫したためやむなくプログラムを中止した学校もある。この傾向は、中所得者層が多い地域で特に目立つ。それに対して、低所得者層の暮らす地域では、金銭的な理由から他の選択肢が限られているため、学校給食プログラムの参加率は比較的順調に伸びている。

なお、レッツ・ムーヴが始動した2010年、予算に対する批判の声もあった。予算の一部(22億米ドル(2706億円))を旧フードスタンプと呼ばれる補助的栄養支援プログラム(SNAP)予算から一時的に流用したため、議員や市民の間で低所得者層が対象となっているフードスタンプ受給額が減少することが懸念されたからである。実際、流用された予算は、いまだにSNAP予算に戻されていない。

4 その他の野菜消費拡大に関連する取り組み

野菜消費促進のための取り組みとして、USDAや国防総省が独自の事業を実施している。

(1)USDAの取り組み

USDAの予算の大部分は、5年ごとに策定される農業法で規定されており、このうち補助的栄養支援プログラムと園芸作物プログラムの2分野で、野菜消費促進に関連する施策が組み込まれている。現在の施策の大部分は、主に2008年農業法から恒久的施策として組み込まれることとなったもので、2014年農業法に引き継がれている。また、USDAは農業法とは別に、野菜消費促進に関して、学校給食支援などの児童栄養プログラムや「婦人、乳児、子供のための特別栄養補給プログラム(WIC)」(注)の予算を措置している。

注: 1975年に全米で開始され、低所得の産前産後の女性および5歳以下の栄養上のリスクを抱えている乳幼児を対象に、バウチャーまたは電子カードを支給し、特定の栄養価の高い食品と交換できる制度。

ア 補助的栄養支援啓発プログラム(SNAP-Ed)

「2008年食物栄養法」およびHHFKAに基づき、SNAP受給者向けに、「米国民のための食生活指針」に沿った健康的な食生活および活動的なライフスタイルを送れるよう、食品の栄養や調理法などに関する情報を提供している。

SNAP‐Edは各州政府が具体的な内容を決め、米国農務省食料栄養局(USDA/FNS)がそれらを認可し、補助金を給付する仕組みとなっている。従って、SNAP‐Edの具体的な内容は州ごとに異なるが、FNSは「お皿の半分を野菜および果実に」「運動量の増加」「食事を楽しみ、量を減らす、水を飲む」「適切なカロリーバランスの維持」の4つのメッセージに取り組むこととしている。

なお、2014年度にUSDAは同プログラムに総額4億米ドル(492億円)以上を支出した。

イ 生鮮果物・野菜プログラム(FFVP)

学校給食プログラムに参加している小学校に対して、生鮮果物・野菜プログラム(FFVP)が提供されている。これは、生鮮野菜および果実を学校給食の時間帯以外に食べるおやつとして、無料で児童に提供する仕組みである。2002年農業法により一部の州で試験的に始まり、2008年農業法で全米展開された。児童1人当たり年間50~70米ドル(6150~8610円)の資金が提供されるもので、予算額は毎年拡大されており、2013年度の予算は約1億7000万米ドル(209億1000万円)であった。

USDAは、FFVPを野菜と果物の消費拡大事業の大きな成功例の1つとしている。2013年の事業評価調査によれば、無料の生鮮野菜のスナックが提供された際、63%の児童が毎回またはほぼ毎回受け取った。また、8割以上の児童が、FFVPは生鮮野菜および果物の摂取量増加に貢献していると回答し、6割以上の保護者が、学校でFFVPが開始されて以来、子供の野菜および果物を消費する頻度が増えたと回答している。

ウ ファーマーズ・マーケットに対する取り組み

生鮮野菜の消費促進のもう1つの主眼はファーマーズ・マーケットである。園芸作物プログラムを通じて、生産者・流通サイドのファーマーズ・マーケットなどの活動を支援する一方、特にSNAPやWICの受給者である低所得者層に対して、ファーマーズ・マーケットでの生鮮果実・野菜の購入を支援している。

(2)国防総省の取り組み

国防総省によれば、米国の若者(17~24歳)の27%は兵役に就くには太り過ぎとしている。これに対し、500人以上の退役軍人で結成されている「安全保障支援団体」は、子供の肥満問題は米国の安全保障まで脅かしかねないと主張している。現に、米軍の健康保険制度「TRICARE」は、糖尿病や心臓病など体重に関連があるとされる疾病の治療費として、年間10億米ドル(1230億円)以上を費やしている状況にある。また、太り過ぎの兵士による捻挫や骨折の治療費は、年間約5億米ドル(615億円)と推定されている。肥満に関するコストは医療費のみにとどまらず、肥満の兵士に対する特別なトレーニング費用などさまざまな面で積み上がる一方である。

このため、2012年、国防総省は肥満と栄養に関する認識を高めるキャンペーンを発表し、約20年ぶりに軍隊全体の栄養基準の改善に取り組んだ。

例えば、陸軍の「Go for Green」運動は、食品や飲料のラベルを通じ、健康的な食生活の実践を促すもので、緑色のラベルは頻繁に食べるべきもの、黄色のラベルはたまに食べて良いもの、赤色のラベルはめったに食べてはいけない物を示す。これにより、陸軍では、緑黄色野菜を含む栄養価の高い食材を献立に取り入れる機会が増加した。

上記の兵士向けのプログラムとは別に、国防総省国防補給庁は、USDAの生鮮野菜および果実プログラムと連携して学校に生鮮野菜および果実を提供する国防総省によるプログラムを運営している。これは、このプログラムに参加する州が、USDAのプログラムのうち、同プログラムに当てる割合を決めると、同庁が地元産の新鮮な生鮮野菜および果実を学校に直接届けるという仕組みである。同プログラムは高品質で、豊富な種類の生鮮野菜および果実を確実に配達することが可能なため好評を得ており、1996年に試験的プログラムが実施されて以来、徐々に拡大している。

5 今後の見通し

(1)児童栄養プログラム

2015年は、米国の児童栄養プログラムにとって大きな節目の年である。学校給食プログラムやWICプログラムなどを含む児童栄養プログラムは5年ごとに認可されており、前述の「健康で飢えることのない子供達の法(HHFKA)」が9月末で失効するため、連邦議会はこれらのプログラムを見直している。

2月には、USDAが2011年から補助金を交付している「農場を学校へ2015」法案が連邦議会に提出された。主な内容は、学校が近郊農家と契約し、給食に地元産の新鮮な野菜や果物を使用することである。今回の法案では、予算額を500万米ドル(6億1500万円)から1500万米ドル(18億4500万円)に引き上げ、学校が夏休み中にも子供達に健康的な食事を提供することが盛り込まれている。また、3月からは、USDAが同プログラムの調査(センサス)を実施しており、その結果は10月に公表される。

学校栄養協会(SNA)によれば、HHFKAが設けた規定は、高コストで複雑化しており、また、多くの生徒が給食の野菜や果実を捨てるため、年間約6億8000万米ドル(836億4000万円)が無駄になっている。このため、SNAは、2010年のHHFKA施行時にはこれを支持していたが、今回の見直しでは規制緩和を訴えている。これに対し、米国生鮮青果物協会は、栄養教育で「お皿の半分を果物・野菜に」と呼びかけている一方、給食に野菜や果実が含まれないのは矛盾すると指摘し、2014年には、安全保障支援団体などと連携して、議会に児童栄養プログラムの継続を強く要請した。HHFKAの失効が近づくにつれ、児童栄養プログラムの先行きは、より注目を浴びている。

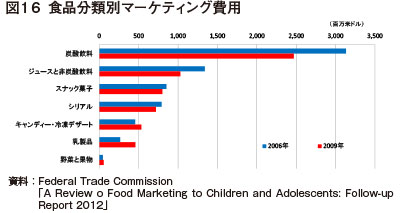

(2)マーケティングによる消費拡大

前述の通り、近年、米国では野菜と果物のマーケティングの取り組みが目立っている。2006年から2009年にかけて炭酸飲料やスナック菓子のマーケティング費用が減少した一方、野菜と果物のマーケティング費用は約4700万米ドル(57億8100万円)から約5600万米ドル(68億8800万円)と増加した。FNVなど、野菜・果物のマーケティングが後押しされているのは事実だが、マクドナルドやコカ・コーラなどの大手企業は、テレビ広告のみで年間2億~5億米ドル(246億~615億円)費やすとされていることを考慮すると、マーケティングによる消費量の拡大は容易ではない(図16)。

6 まとめ

米国の野菜消費拡大事業は、全米レベル、地域レベルでの展開や、政府や民間の主導による取り組みなど多岐にわたる。本稿では、代表的な事業や新しい試みで注目を浴びているものを中心に取り挙げた。しかし、これらの取り組みに対しては、消費者の認識、キャンペーンの実施評価、学校での野菜や果物の提供率に関連する項目では比較的高い評価を得ているのに対し、実際の摂取量に与える効果は低い水準にとどまっている。このことから、消費者の認識の高まりが、実際の行動に反映されているとは結論し難く、2000年前半までに見られた、野菜消費量の増加が野菜消費拡大事業の成功に起因したとまでは一概には言いきれない。

しかし、米国の野菜消費拡大事業の強みを考察することは、今後の日本での同様の取り組みに役立つものと考えられる。まず一つ目の強みは、米国では、野菜および果物を含む栄養促進運動の話題性が高いことにある。2010年からオバマ大統領夫人は、国民の健康改善のスポークスパーソンになっており、彼女が積極的に野菜の消費や運動習慣をアピールしている姿は、近年、メディアに多く取り上げられている。彼女の呼びかけに結集する形で、著名人や人気テレビ番組も野菜消費促進運動に参加し、より話題性が高まっている。この状況を完全に模倣することはできなくとも、スポークスパーソンやソーシャルメディアの最大限の活用など、活動の要素に留意する価値はある。特に、低コストであるソーシャルメディアは、野菜消費を促進する側とそのターゲット層との双方向のコミュニケーションツールにもなっており、一時期、学生達がオバマ大統領夫人向けに不評な給食の写真を投稿しているのが大きな話題となった。

二つ目の強みは、低所得者層への配慮である。SNAPプログラムの予算は、2008年末に端を発した世界的な金融危機の影響に対応するため、2009年から2012年にかけて約300億米ドル(3兆6900億円)に増加した。SNAPは、安価で栄養価の低い加工食品の購入に充てられているという批判に対応するため、SNAP-Edなどの拡充によって、低所得者層の野菜・果物消費量拡大に力を注いでいる。さらに、USDAは、大手スーパーマーケットやファーマーズ・マーケットと連携し、「食の砂漠」問題にも取り組んでおり、日本でも低所得者層の拡大や、買い物弱者の増加、地方都市中心部の空洞化や高齢化団地の増加など、Food Desert(食の砂漠)の深刻化が懸念される今、米国の低所得者層を対象とした野菜消費拡大事業から得られる成果は参考になるかもしれない。

最後に、米国も日本の栄養教育に注目していることを挙げておきたい。米国では、日本の学校給食は新鮮な食材を使用して学内で調理されていることから、栄養豊富で美味しいと高く評価されている。また、日本の子供の肥満率が、常に世界最低レベルにあることも注目されている。食育における強みを生かしながら、米国の野菜消費拡大事業の利点を取り入れれば、日本の野菜消費量の拡大に向けた取り組みの有効な手段となるだろう。