ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 4 野菜の輸入動向(令和7年9月)

野菜振興部

【ポイント】

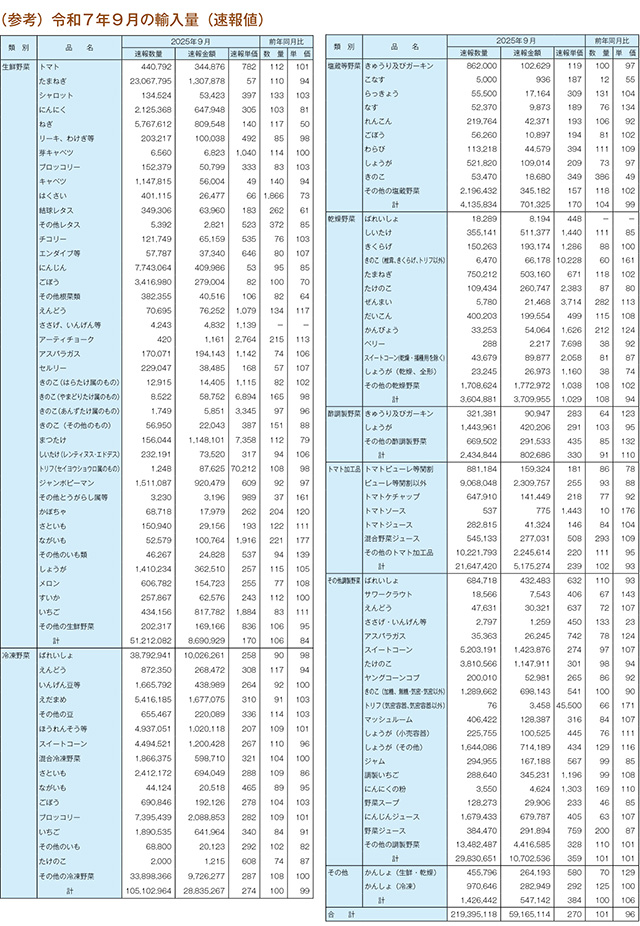

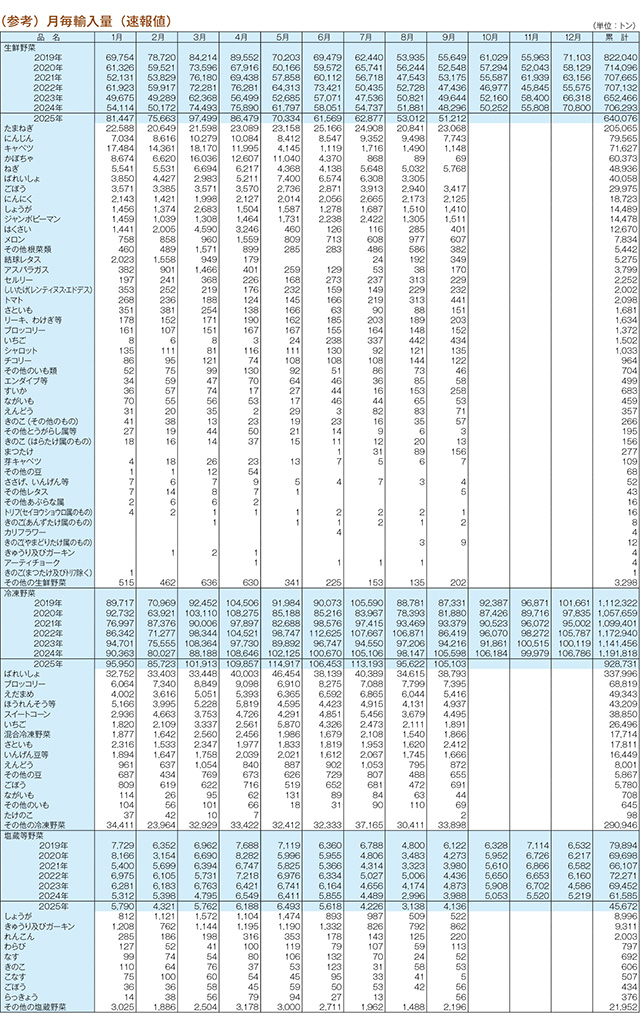

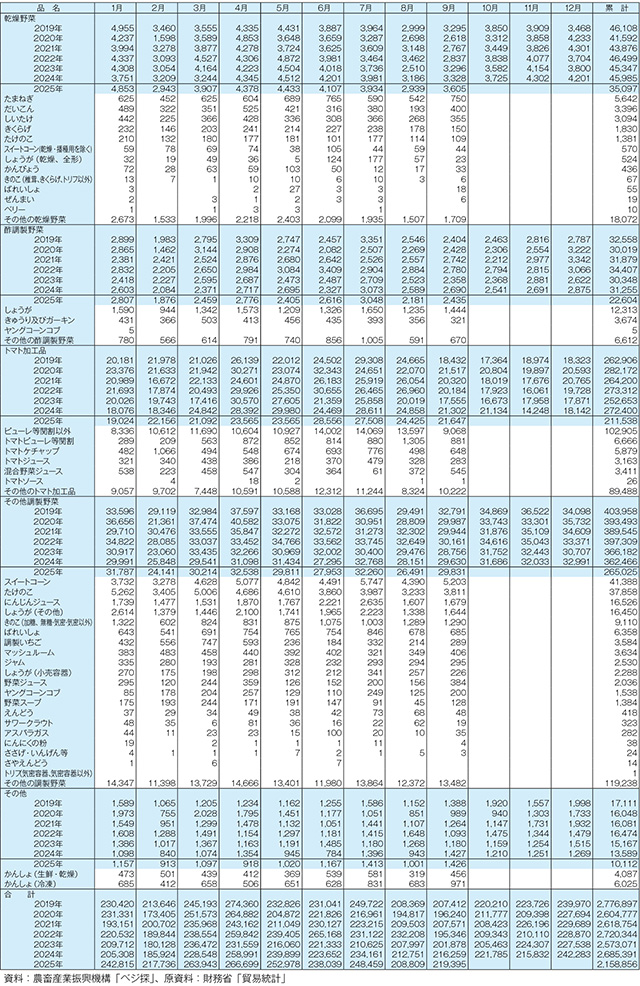

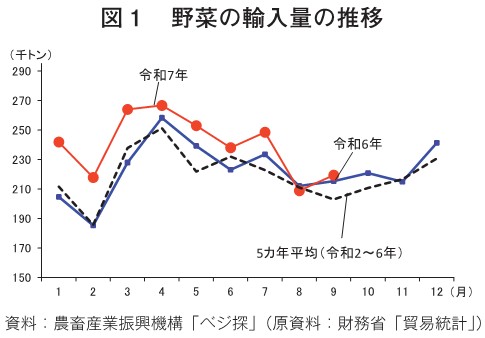

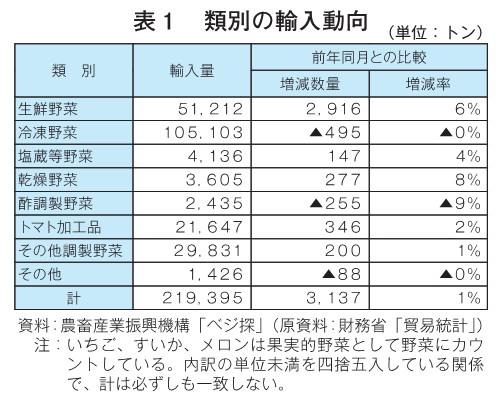

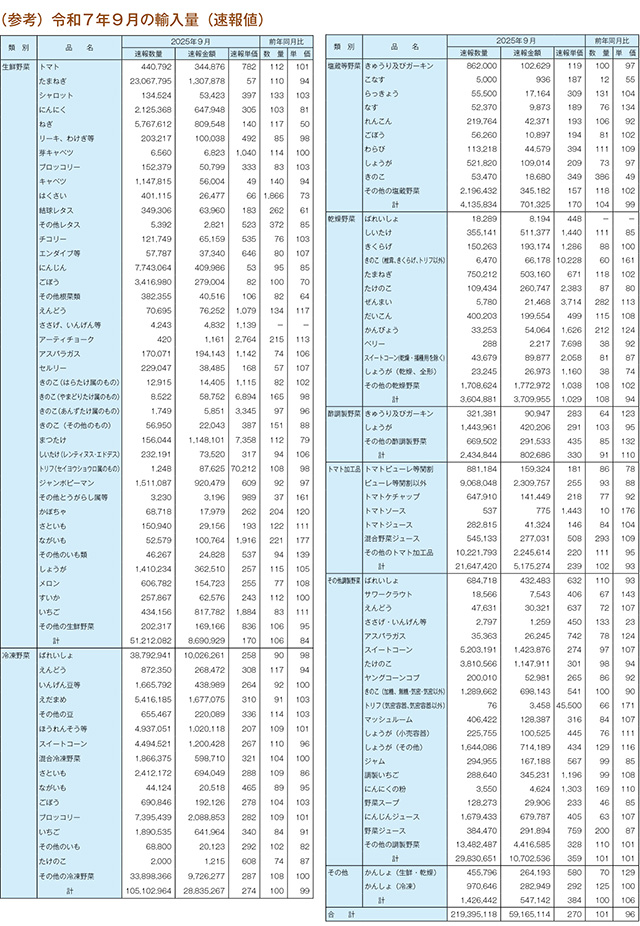

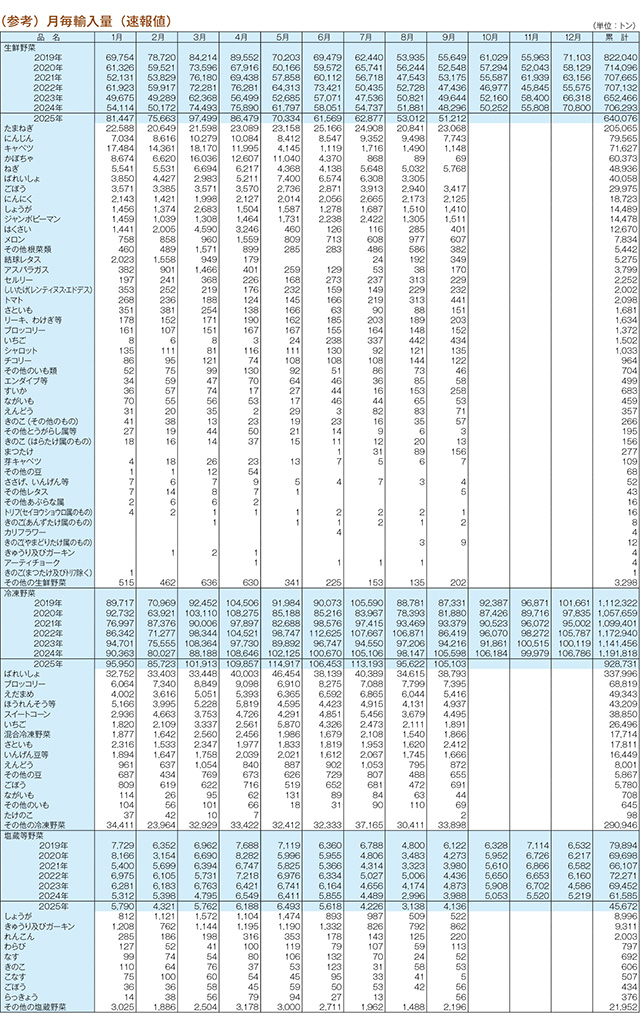

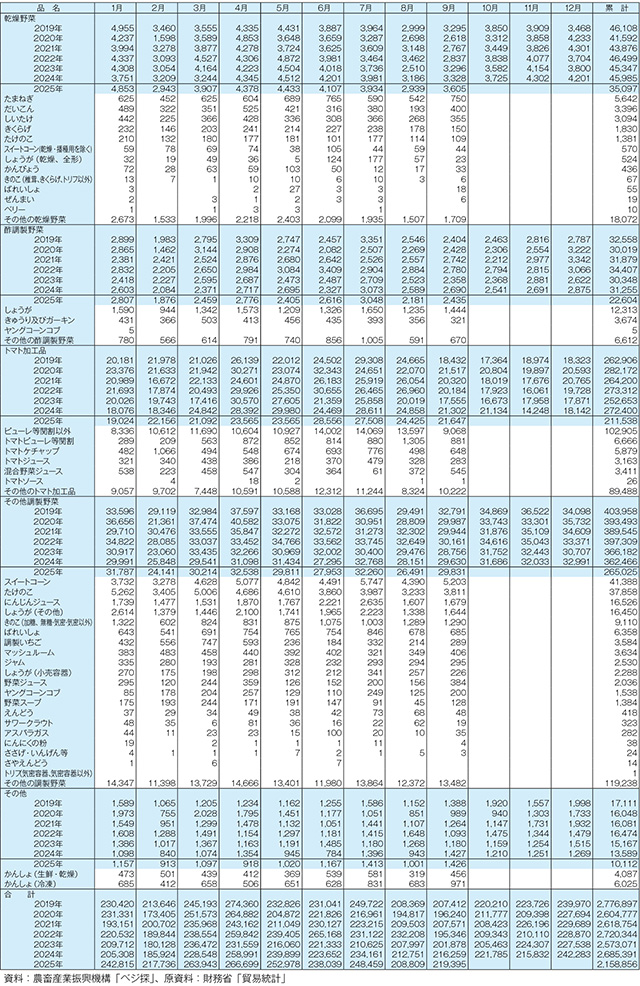

9月の野菜輸入量は、21万9395トン(前年同月比1%増)となった。生鮮野菜、塩蔵等野菜、乾燥野菜、トマト加工品およびその他調整野菜が前年同月を上回り、冷凍野菜、酢調製野菜、その他が前年同月を下回ったことから、全体の輸入量は前年同月をわずかに上回った。

(1)令和7年9月(速報値)

9月の野菜輸入量は、生鮮野菜(前年同月比6%増)、塩蔵等野菜(同4%増)、乾燥野菜(同8%増)、トマト加工品(同2%増)、その他調整野菜(同1%増)が前年同月を上回った。酢調整野菜(同9%減)は、前年同月を下回った。

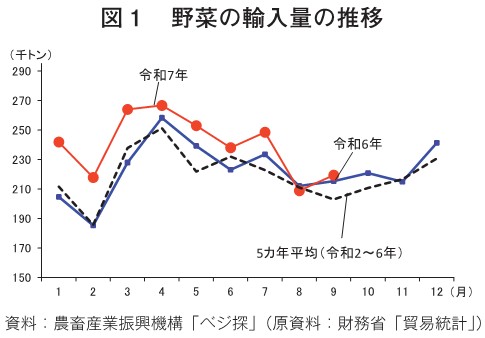

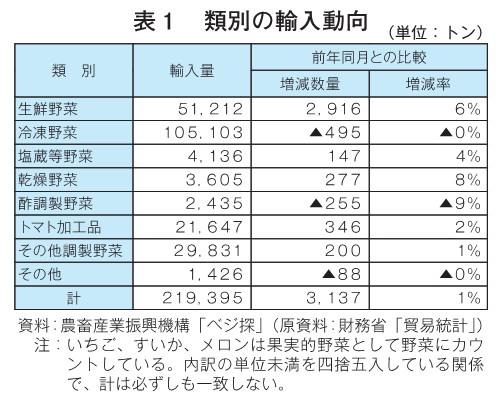

野菜全体として9月の輸入量は21万9395トンとなり、前年同月比1%増とわずかに上回った(図1、表1)。

野菜全体として9月の輸入量は21万9395トンとなり、前年同月比1%増とわずかに上回った(図1、表1)。

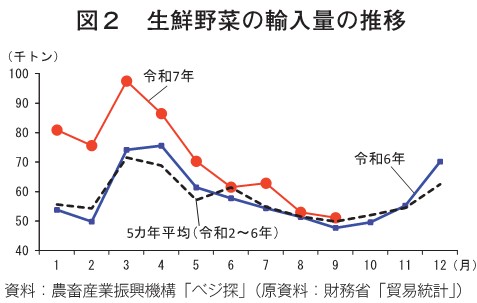

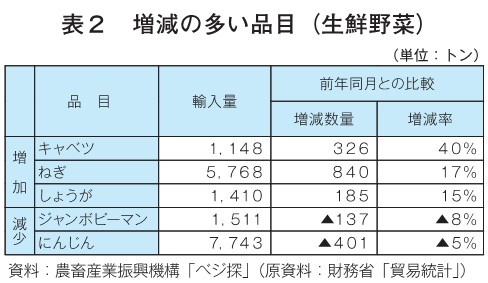

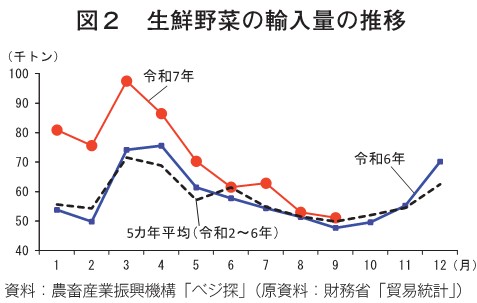

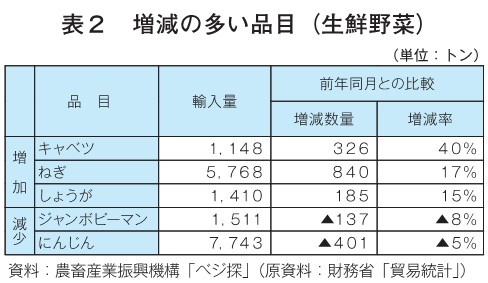

(2)生鮮野菜

生鮮野菜の輸入量は、キャベツ、ねぎが前年を大幅に、しょうがなどがかなり大きく上回った一方、ジャンボピーマン、にんじんなどが前年をかなり下回り、全体では5万1212トン(前年同月比6%増)と前年をかなりの程度上回った(図2、表2)。

主な品目(注)のうち最も増加率が高かったキャベツの輸入先は、中国のみで1148トンであった。国産の価格は落ち着き、平年を下回る価格展開となったが、業務用からの引き合いがあり前年同月を4割上回った。

二番目はねぎで、輸入先は中国のみで5768トンであった。中国産の単価は、大雨で高騰した前年比で50%安まで値が下がり、国内の北海道や東北の産地が高温と大雨の影響で不作となったことから、加工・業務用を中心に輸入品の引き合いが強かった。

三番目はしょうがで、輸入先の内訳は1位が中国で1348トン、2位がタイで63トンであった。前年は、主産地である高知県が不作だったため、年初来、前年を上回るペースで輸入が続いている。中国産には及ばないものの、タイ産も増量した前年並みの数量となった。

一方、減少率が最も高かったジャンボピーマンの輸入先の内訳は、1位が韓国の1021トン、2位がオランダの392トン、3位がカナダの57トンとなった。韓国産は、大幅に数量を減らした前年よりは多いものの、ここ3年間で数量は減少傾向にある。

二番目はにんじんで、輸入先の内訳は1位が中国の7483トン、第2位が豪州の246トン、第3位が米国の11トンであった。7~8月は大幅に輸入数量を伸ばしたが、北海道産の入荷が本格化したことから輸入量は減少した。

(注)輸入数量の多い品目を「主な品目」としている。

主な品目(注)のうち最も増加率が高かったキャベツの輸入先は、中国のみで1148トンであった。国産の価格は落ち着き、平年を下回る価格展開となったが、業務用からの引き合いがあり前年同月を4割上回った。

二番目はねぎで、輸入先は中国のみで5768トンであった。中国産の単価は、大雨で高騰した前年比で50%安まで値が下がり、国内の北海道や東北の産地が高温と大雨の影響で不作となったことから、加工・業務用を中心に輸入品の引き合いが強かった。

三番目はしょうがで、輸入先の内訳は1位が中国で1348トン、2位がタイで63トンであった。前年は、主産地である高知県が不作だったため、年初来、前年を上回るペースで輸入が続いている。中国産には及ばないものの、タイ産も増量した前年並みの数量となった。

一方、減少率が最も高かったジャンボピーマンの輸入先の内訳は、1位が韓国の1021トン、2位がオランダの392トン、3位がカナダの57トンとなった。韓国産は、大幅に数量を減らした前年よりは多いものの、ここ3年間で数量は減少傾向にある。

二番目はにんじんで、輸入先の内訳は1位が中国の7483トン、第2位が豪州の246トン、第3位が米国の11トンであった。7~8月は大幅に輸入数量を伸ばしたが、北海道産の入荷が本格化したことから輸入量は減少した。

(注)輸入数量の多い品目を「主な品目」としている。

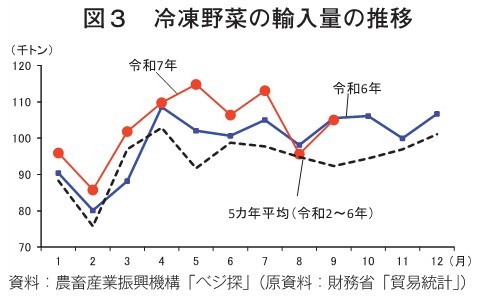

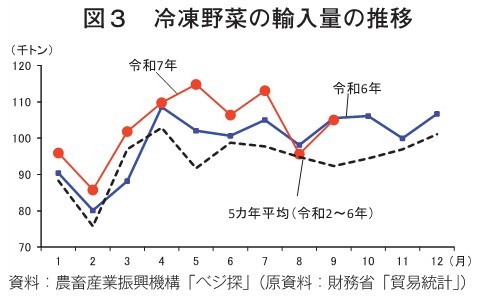

(3)冷凍野菜等

冷凍野菜の輸入量は、スイートコーン、ほうれんそう等、さといもなどが前年をかなりの程度上回った一方、いちご、ばれいしょ、えだまめなどが前年をかなり下回り、全体では10万5103トン(前年同月比0%減)となった(図3、表3)。

主な品目のうち最も増加率が高かったスイートコーンの輸入先の内訳は、1位が米国の2037トン、2位がタイの1493トン、3位が中国の566トンであった。

二番目はほうれんそう等で、輸入先の内訳は、1位が中国の4806トン、2位がミャンマーの53トン、3位が台湾の41トンであった。

三番目はさといもで、輸入先の内訳は、1位が中国の2408トン、2位が台湾の2トン、3位がベトナムの1トンであった。国産は高値が継続しているが、月間輸入量は2000トン前後で安定している。

一方、最も減少率が高かったいちごの輸入先の内訳は、1位が中国の939トン、2位がエジプトの380トン、3位がチリの232のトンであった。

二番目はばれいしょで、輸入先の内訳は、1位が米国の2万3797トン、2位が中国の5448トン、3位がオランダの3541トンであった。

三番目はえだまめで、輸入先の内訳は、1位が中国の2059トン、2位が台湾の1941トン、3位がタイの1043トンであった。

生鮮野菜および冷凍野菜以外の類別において、大きな変動のあった主要な品目の輸入量は、その他調製品のしょうが(その他)が1644トン(前年同月比29%増)、塩蔵等野菜のその他の塩蔵野菜が2196トン(同18%増)、トマト加工品のその他のトマト加工品が1万222トン(同11%増)、その他調製品のにんじんジュースが1679トン(同37%減)、トマト加工品のピューレ等関割以外が9068トン(同7%減)、その他調製品のスイートコーン5203トン(同3%減)などとなった。

主な品目のうち最も増加率が高かったスイートコーンの輸入先の内訳は、1位が米国の2037トン、2位がタイの1493トン、3位が中国の566トンであった。

二番目はほうれんそう等で、輸入先の内訳は、1位が中国の4806トン、2位がミャンマーの53トン、3位が台湾の41トンであった。

三番目はさといもで、輸入先の内訳は、1位が中国の2408トン、2位が台湾の2トン、3位がベトナムの1トンであった。国産は高値が継続しているが、月間輸入量は2000トン前後で安定している。

一方、最も減少率が高かったいちごの輸入先の内訳は、1位が中国の939トン、2位がエジプトの380トン、3位がチリの232のトンであった。

二番目はばれいしょで、輸入先の内訳は、1位が米国の2万3797トン、2位が中国の5448トン、3位がオランダの3541トンであった。

三番目はえだまめで、輸入先の内訳は、1位が中国の2059トン、2位が台湾の1941トン、3位がタイの1043トンであった。

生鮮野菜および冷凍野菜以外の類別において、大きな変動のあった主要な品目の輸入量は、その他調製品のしょうが(その他)が1644トン(前年同月比29%増)、塩蔵等野菜のその他の塩蔵野菜が2196トン(同18%増)、トマト加工品のその他のトマト加工品が1万222トン(同11%増)、その他調製品のにんじんジュースが1679トン(同37%減)、トマト加工品のピューレ等関割以外が9068トン(同7%減)、その他調製品のスイートコーン5203トン(同3%減)などとなった。