ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 4 野菜の輸入動向(令和7年5月)

【要約】

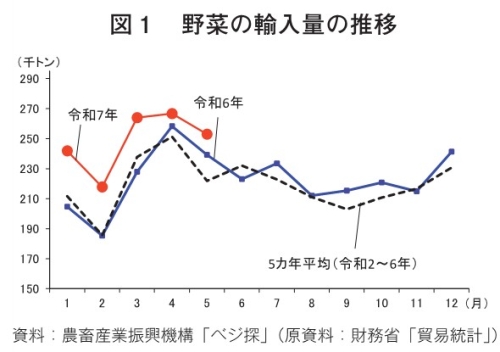

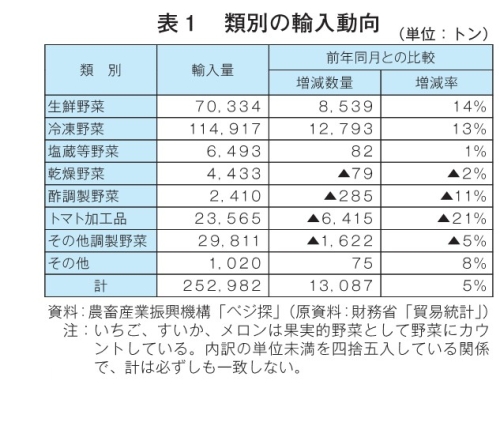

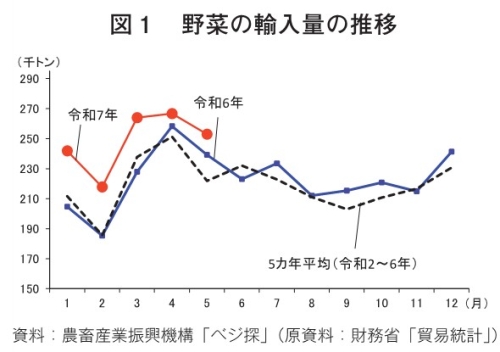

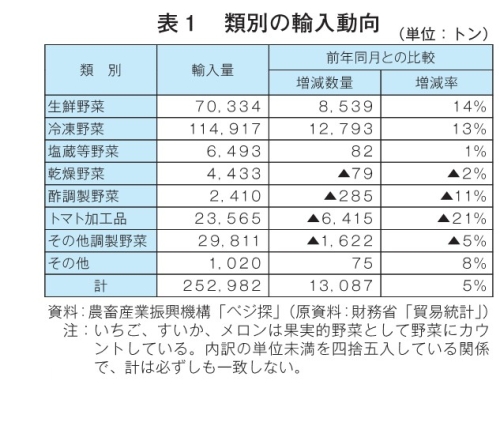

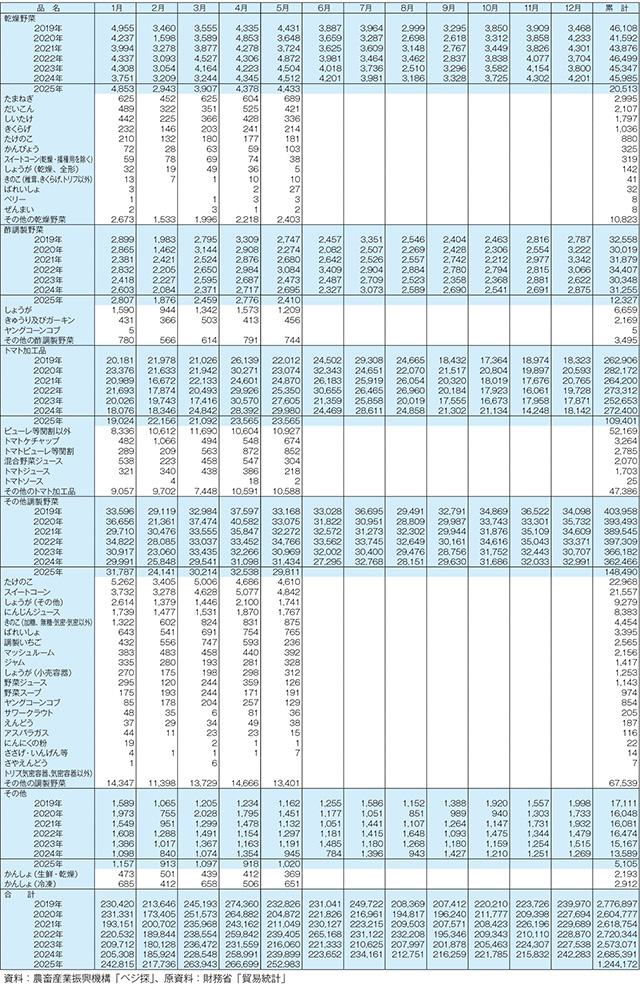

5月の輸入量は、生鮮野菜、冷凍野菜が前年同月をかなり大きく上回った一方で、トマト加工品が前年を大幅に、酢調製野菜がかなり大きく下回った。野菜全体で見ると、前年同月比は5%増となった。

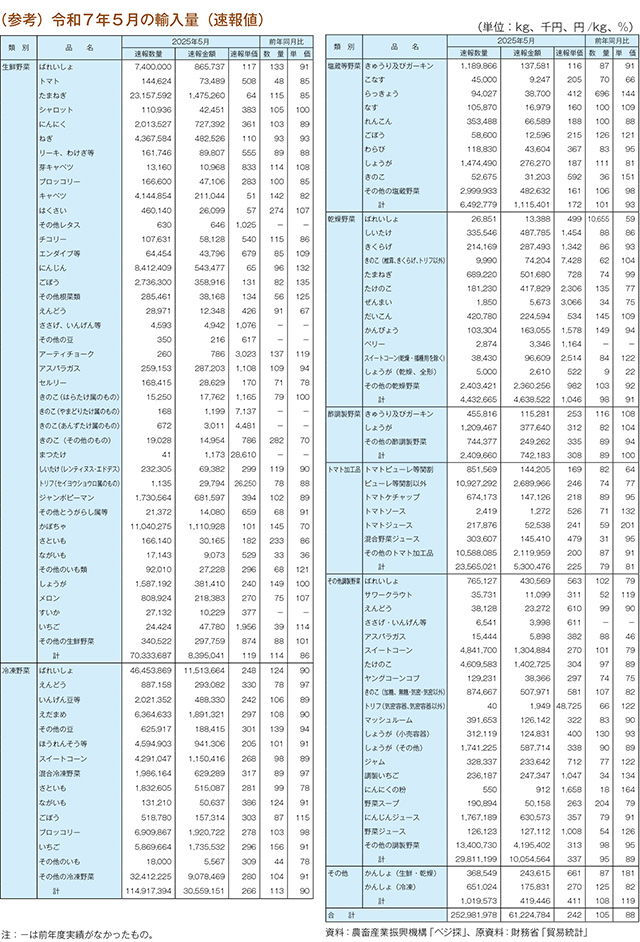

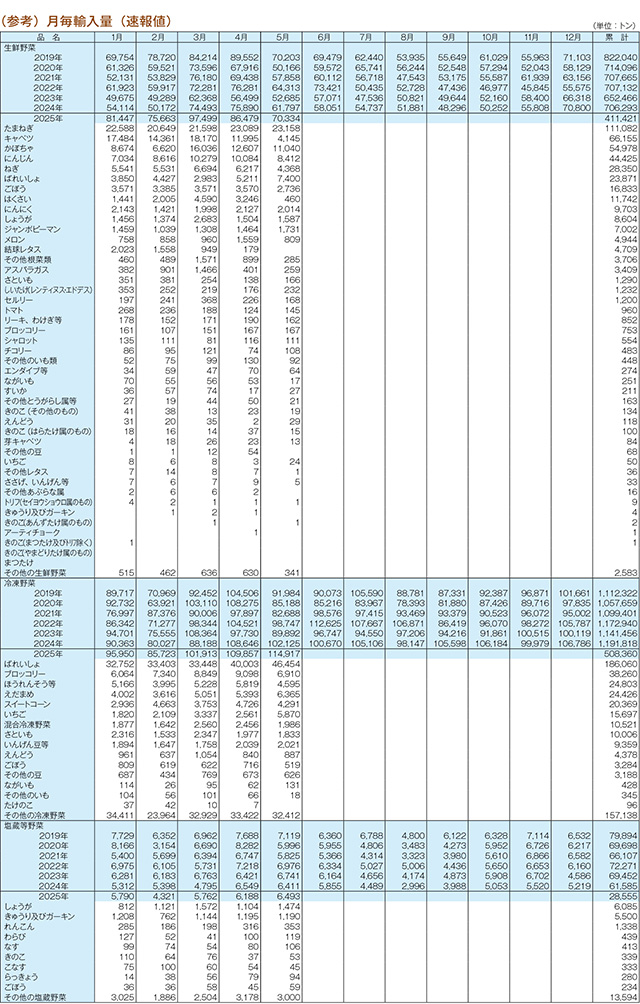

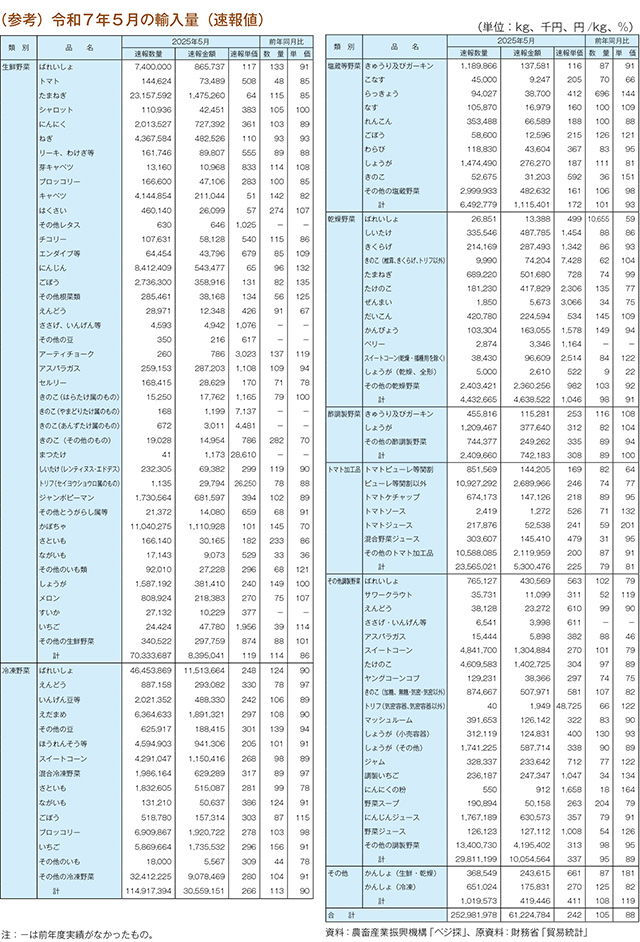

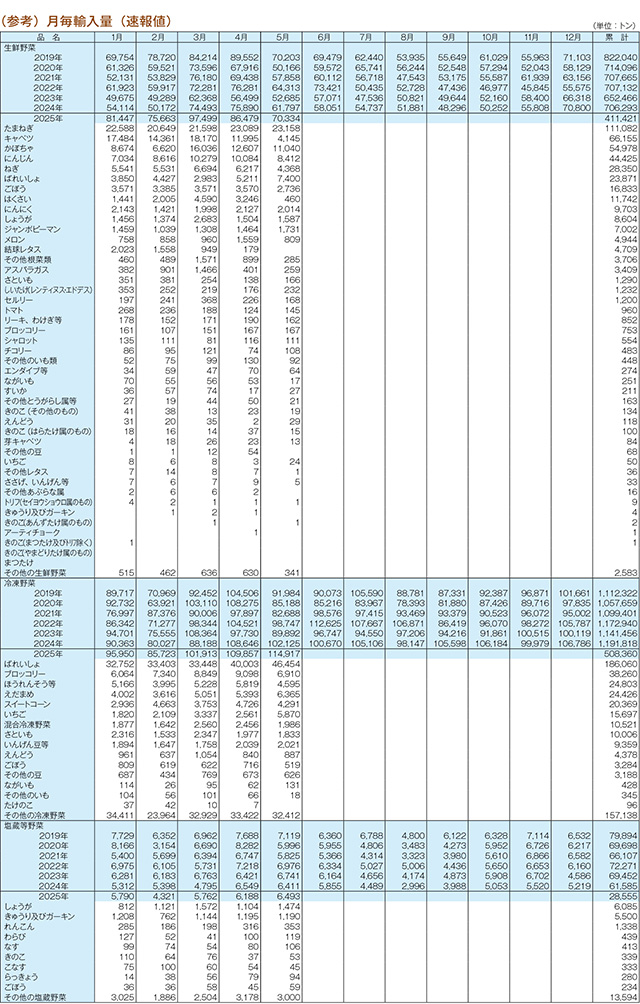

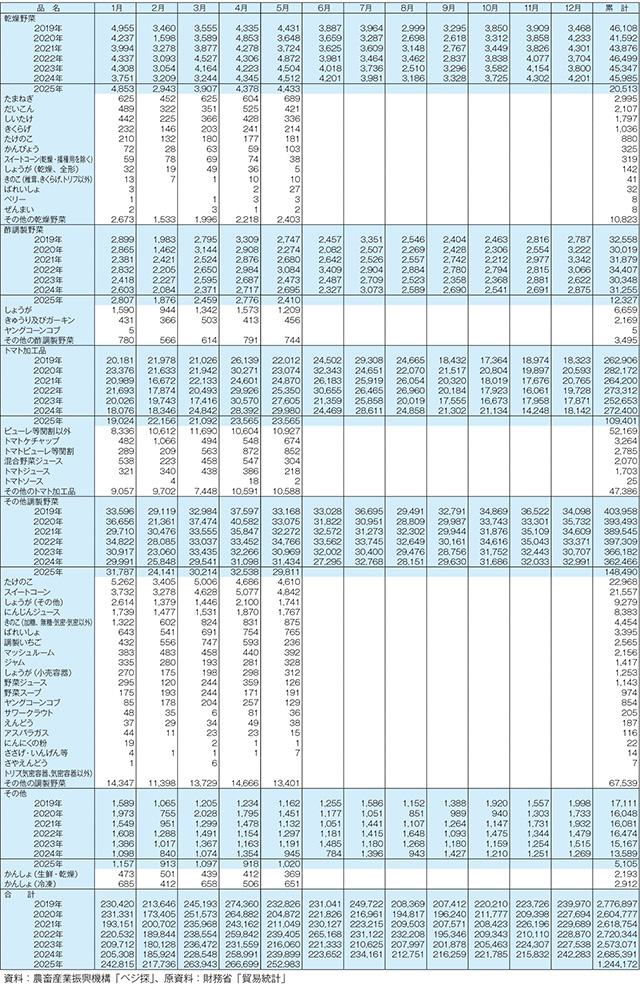

(1)令和7年5月(速報値)

令和7年5月の野菜輸入量は、25万2982トン(前年同月比5%増)となった。生鮮野菜は前年を上回ったが、結球類を中心に国産の入荷が回復したことから前月より減少した。冷凍野菜は、いちご、ばれいしょなどが増えたことから、前年、前月ともに上回った(図1、表1)。

(2)生鮮野菜

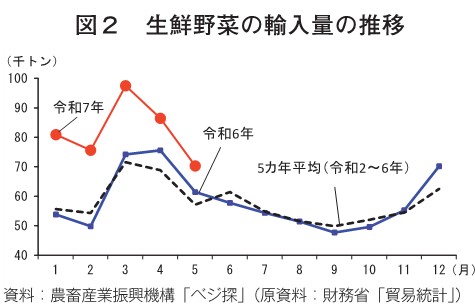

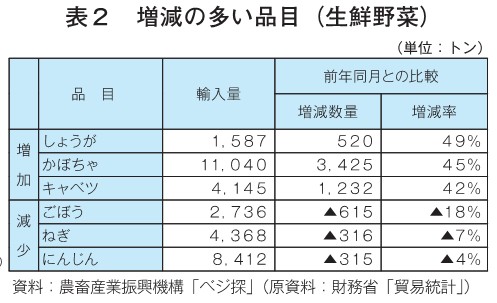

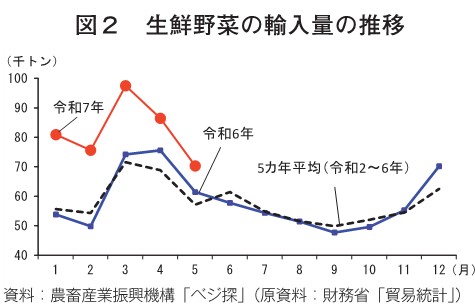

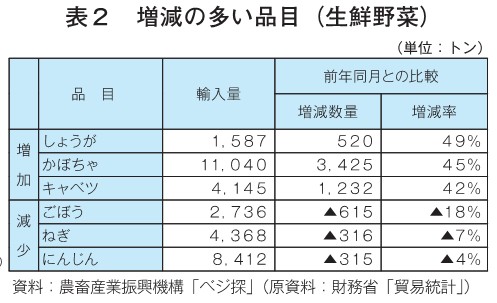

生鮮野菜の輸入量は、しょうが、かぼちゃ、キャベツなどが前年を大幅に上回った一方、ごぼう、ねぎ、にんじんなどが前年を下回り、全体では7万334トン(前年同月比14%増)と前年をかなり大きく上回った(図2、表2)。

主な品目(注)のうち最も増加率が高かったしょうがの輸入先は、1位が中国の1572トン、2位がタイの15トンであった。国内産は昨年の不作から市場入荷量が減っている中、中国産は単価上昇にもかかわらず、安定した輸入が続いている。

二番目はかぼちゃで、輸入先は1位がニュージーランドの7249トン、2位がメキシコの3791トンであった。為替相場の影響を受け、メキシコ産の取引が消極的になる一方で、ニュージーランド産の輸入が増え、出荷終盤にもかかわらず、入荷量は前年同月の約3倍となった。

三番目はキャベツで、輸入先は1位が中国の3932トン、2位が台湾の197トン、3位が韓国の2トンであった。年明け以降、輸入が急増していた影響から前年を上回ったが、国産が順調に出回り始めたことから、輸入量は前月に比べ大幅に減少した。

一方、減少率が最も高かったごぼうの輸入先は、1位が中国の2700トン、2位が台湾の36トンであった。昨夏の大雨で主産地である青森産が不作だったことから、前年を上回る輸入量が続いていたが、輸入の中国産も不作による高値が続いていることに加え、国産の不足感が解消されつつあることから、前年に比べ大幅に減少した。

二番目はねぎで、輸入先は中国のみで4368トンであった。

三番目はにんじんで、輸入先は1位が中国の8045トン、2位が豪州の257トン、3位が台湾の96トンであった。千葉産の不作から高値が続き、業務用を中心に輸入が増えていたが、徳島産の入荷が回復したことから、輸入量は落ち着いた。

(注)輸入数量の多い品目を「主な品目」としている。

主な品目(注)のうち最も増加率が高かったしょうがの輸入先は、1位が中国の1572トン、2位がタイの15トンであった。国内産は昨年の不作から市場入荷量が減っている中、中国産は単価上昇にもかかわらず、安定した輸入が続いている。

二番目はかぼちゃで、輸入先は1位がニュージーランドの7249トン、2位がメキシコの3791トンであった。為替相場の影響を受け、メキシコ産の取引が消極的になる一方で、ニュージーランド産の輸入が増え、出荷終盤にもかかわらず、入荷量は前年同月の約3倍となった。

三番目はキャベツで、輸入先は1位が中国の3932トン、2位が台湾の197トン、3位が韓国の2トンであった。年明け以降、輸入が急増していた影響から前年を上回ったが、国産が順調に出回り始めたことから、輸入量は前月に比べ大幅に減少した。

一方、減少率が最も高かったごぼうの輸入先は、1位が中国の2700トン、2位が台湾の36トンであった。昨夏の大雨で主産地である青森産が不作だったことから、前年を上回る輸入量が続いていたが、輸入の中国産も不作による高値が続いていることに加え、国産の不足感が解消されつつあることから、前年に比べ大幅に減少した。

二番目はねぎで、輸入先は中国のみで4368トンであった。

三番目はにんじんで、輸入先は1位が中国の8045トン、2位が豪州の257トン、3位が台湾の96トンであった。千葉産の不作から高値が続き、業務用を中心に輸入が増えていたが、徳島産の入荷が回復したことから、輸入量は落ち着いた。

(注)輸入数量の多い品目を「主な品目」としている。

(3)冷凍野菜等

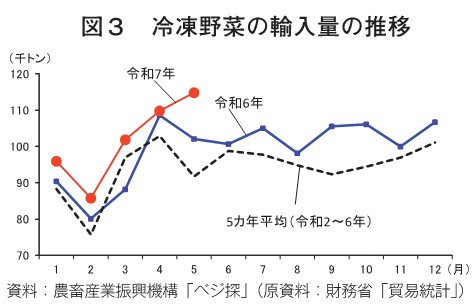

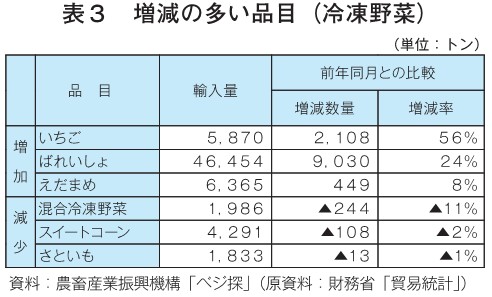

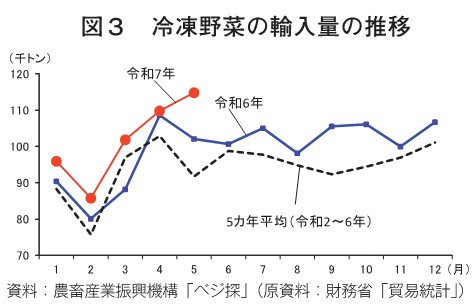

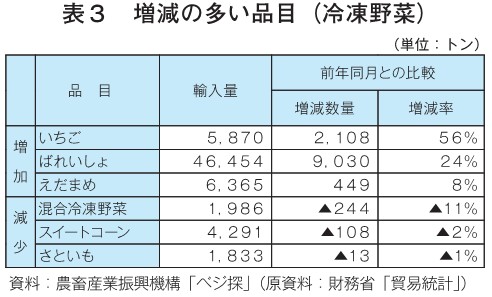

冷凍野菜の輸入量は、いちご、ばれいしょが大幅に、えだまめがかなりの程度前年を上回った一方、混合冷凍野菜がかなり大きく、スイートコーンとさといもがわずかに前年を下回り、全体では11万4917トン(前年同月比13%増)となった(図3、表3)。

主な品目のうち最も増加率が高かったいちごの輸入先は、1位がエジプトの2352トン、2位がモロッコの2010トン、3位が中国の727トンであった。例年、5~7月は冷凍いちごの輸入が増える時期であるが、エジプト産、モロッコ産の伸びが大きく、その存在感が増している。

二番目はばれいしょで、輸入先は1位が米国の3万792トン、2位が中国の5451トン、3位がオランダの3271トンであった。

三番目はえだまめで、輸入先は1位が中国の2366トン、2位が台湾の2125トン、3位がタイの1509トンであった。

一方、最も減少率が高かった混合冷凍野菜の輸入先は、1位が中国の1477トン、2位が米国の364トン、3位がニュージーランドの56トンであった。

二番目はスイートコーンで、輸入先は1位が米国の2087トン、2位がタイの1162トン、3位が中国の743トンであった

三番目はさといもで、輸入先は1位が中国の1829トン、2位が台湾の4トンであった。

生鮮野菜および冷凍野菜以外の類別において、大きな変動のあった主要な品目の輸入量は、塩蔵等野菜のしょうが1474トン(前年同月比11%増)、酢調製野菜のしょうが1209トン(同18%減)、トマト加工品のピューレ等関割以外1万927トン(同26%減)、塩蔵等野菜のきゅうり及びガーキン1190トン(同13%減)などであった。

※ 図中の文字が見えづらい場合は、PDFファイルをご覧ください。

主な品目のうち最も増加率が高かったいちごの輸入先は、1位がエジプトの2352トン、2位がモロッコの2010トン、3位が中国の727トンであった。例年、5~7月は冷凍いちごの輸入が増える時期であるが、エジプト産、モロッコ産の伸びが大きく、その存在感が増している。

二番目はばれいしょで、輸入先は1位が米国の3万792トン、2位が中国の5451トン、3位がオランダの3271トンであった。

三番目はえだまめで、輸入先は1位が中国の2366トン、2位が台湾の2125トン、3位がタイの1509トンであった。

一方、最も減少率が高かった混合冷凍野菜の輸入先は、1位が中国の1477トン、2位が米国の364トン、3位がニュージーランドの56トンであった。

二番目はスイートコーンで、輸入先は1位が米国の2087トン、2位がタイの1162トン、3位が中国の743トンであった

三番目はさといもで、輸入先は1位が中国の1829トン、2位が台湾の4トンであった。

生鮮野菜および冷凍野菜以外の類別において、大きな変動のあった主要な品目の輸入量は、塩蔵等野菜のしょうが1474トン(前年同月比11%増)、酢調製野菜のしょうが1209トン(同18%減)、トマト加工品のピューレ等関割以外1万927トン(同26%減)、塩蔵等野菜のきゅうり及びガーキン1190トン(同13%減)などであった。

※ 図中の文字が見えづらい場合は、PDFファイルをご覧ください。