ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 1 東京都・大阪市中央卸売市場の需給動向(令和7年1月)

野菜振興部・調査情報部

【要約】

⃝東京都中央卸売市場における野菜の入荷は、入荷量は9万5861トン、前年同月比89.4%、価格は1キログラム当たり357円、同143.1%となった。

⃝大阪市中央卸売市場における野菜の入荷は、入荷量は3万1825トン、前年同月比95.1%、価格は1キログラム当たり314円、同141.4%となった。

⃝3月は春物が本格化し、現状よりも出回りが増えることが予想されるものの、天候による影響や旺盛な需要が見込まれることから、価格は平年を上回る水準となることが予想される。

⃝大阪市中央卸売市場における野菜の入荷は、入荷量は3万1825トン、前年同月比95.1%、価格は1キログラム当たり314円、同141.4%となった。

⃝3月は春物が本格化し、現状よりも出回りが増えることが予想されるものの、天候による影響や旺盛な需要が見込まれることから、価格は平年を上回る水準となることが予想される。

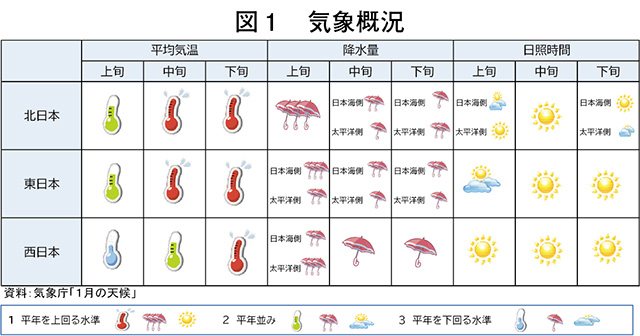

(1)気象概況

上旬は、低気圧と高気圧が交互に通過し、低気圧の通過後は冬型の気圧配置となった。旬平均気温は、旬後半に西日本を中心に強い寒気が流れ込み、西日本で低かった。旬降水量は、冬型の気圧配置や低気圧の影響から、東日本日本海側でかなり多く、北日本、および西日本太平洋側で多く、期間の終わりには冬型の気圧配置が強まり、日本海側の山沿いを中心に荒天で大雪となった所があり、北・東日本では記録的な大雪となった所もあった。一方、低気圧の影響を受けにくかった沖縄・奄美で少なかった。旬間日照時間は、冬型の気圧配置の影響や西日本付近では高気圧に覆われた時期もあったため、西日本太平洋側でかなり多く、北日本太平洋側と西日本日本海側で多かった。

中旬は、低気圧と高気圧がを交互に通過した。旬平均気温は、寒気の影響を受けにくかった北・東日本で高く、大陸からの高気圧の張り出しに伴う寒気の影響を受けた沖縄・奄美で低かった。旬降水量は、西日本日本海側でかなり少なく、北・東・西日本太平洋側と沖縄・奄美で少なかった。期間の中頃には低気圧や冬型の気圧配置が一時的に強まり、北日本日本海側を中心に大雪となり、記録的な大雪となった所もあった。旬間日照時間は全国的に多く、東日本日本海側と西日本太平洋側でかなり多かった。東日本日本海側では、平年比181%となり、1961年の統計開始以降、1月中旬として1位の多照となった。

下旬は、冬型の気圧配置が長続きせず、高気圧に覆われた時期もあったため、旬平均気温は北日本でかなり高く、東・西日本で高かった。特に北日本では、平年差 が+3.1℃となり、1946年の統計開始以降、1月下旬として1位の高温となった。旬降水量は、西日本と東日本太平洋側でかなり少なく、北日本日本海側で少なかった。旬間日照時間は北日本日本海側と西日本でかなり多く、東日本日本海側と沖縄・奄美で多かった。一方、低気圧の影響を受けた北日本太平洋側で少なかった。

旬別の平均気温、降水量、日照時間は図1の通り。

中旬は、低気圧と高気圧がを交互に通過した。旬平均気温は、寒気の影響を受けにくかった北・東日本で高く、大陸からの高気圧の張り出しに伴う寒気の影響を受けた沖縄・奄美で低かった。旬降水量は、西日本日本海側でかなり少なく、北・東・西日本太平洋側と沖縄・奄美で少なかった。期間の中頃には低気圧や冬型の気圧配置が一時的に強まり、北日本日本海側を中心に大雪となり、記録的な大雪となった所もあった。旬間日照時間は全国的に多く、東日本日本海側と西日本太平洋側でかなり多かった。東日本日本海側では、平年比181%となり、1961年の統計開始以降、1月中旬として1位の多照となった。

下旬は、冬型の気圧配置が長続きせず、高気圧に覆われた時期もあったため、旬平均気温は北日本でかなり高く、東・西日本で高かった。特に北日本では、平年差 が+3.1℃となり、1946年の統計開始以降、1月下旬として1位の高温となった。旬降水量は、西日本と東日本太平洋側でかなり少なく、北日本日本海側で少なかった。旬間日照時間は北日本日本海側と西日本でかなり多く、東日本日本海側と沖縄・奄美で多かった。一方、低気圧の影響を受けた北日本太平洋側で少なかった。

旬別の平均気温、降水量、日照時間は図1の通り。

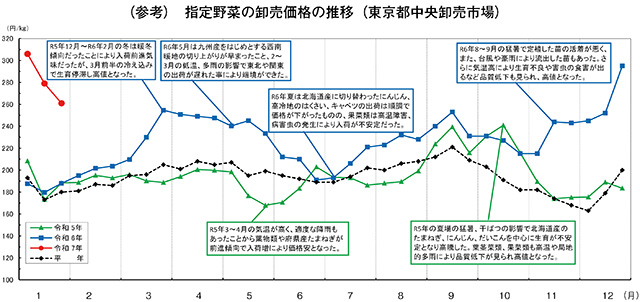

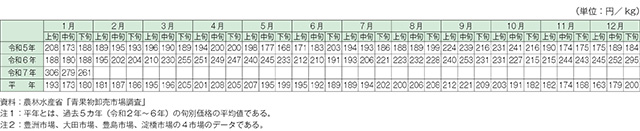

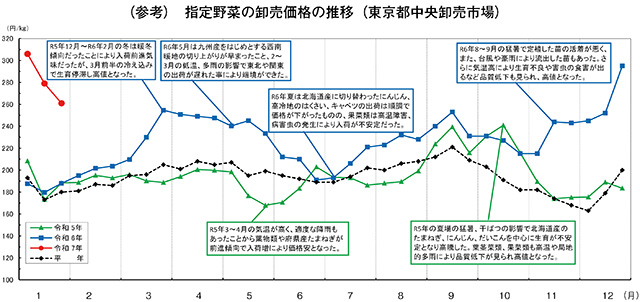

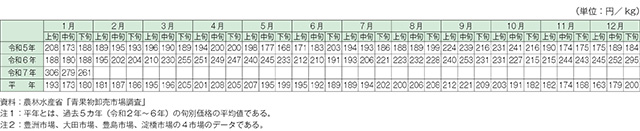

(2)東京都中央卸売市場

東京都中央卸売市場における野菜の入荷は、入荷量は9万5861トン、前年同月比89.4%、価格は1キログラム当たり357円、同143.1%となった(表1)。

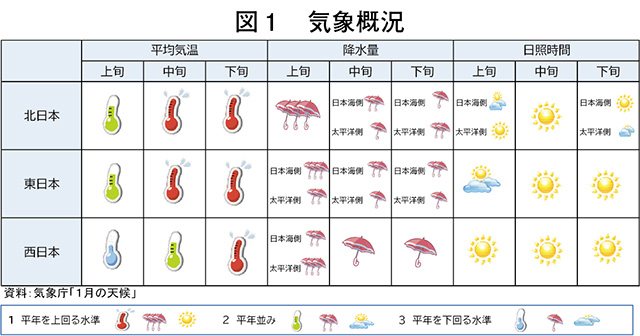

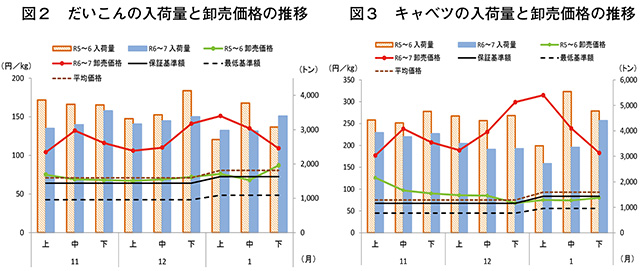

根菜類は、だいこんの価格が、他品目に比べ値頃感があったことから下旬に向け下げたものの、やや安値で推移した前年を7割以上上回り、平年を6割近く上回った(図2)。

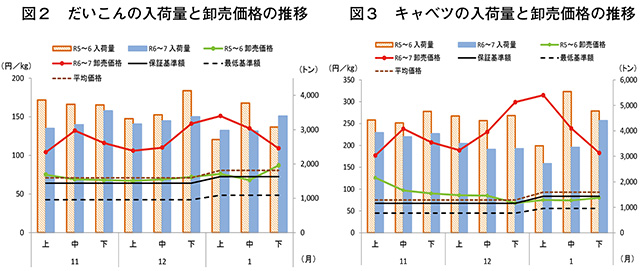

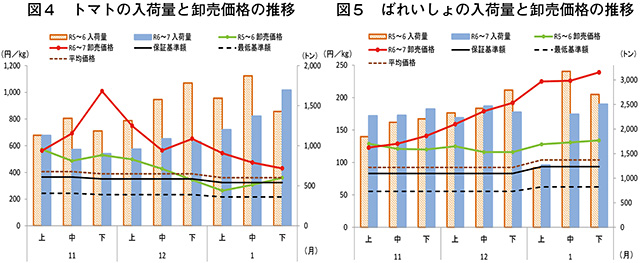

葉茎菜類は、キャベツの価格が、加工中心に絶対量不足から大幅な高値で推移し、下旬に向け落ち着いたものの、安値で推移した前年の3倍以上上回り、平年の2.8倍となった(図3)。

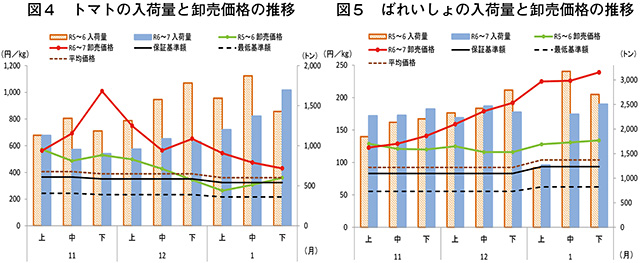

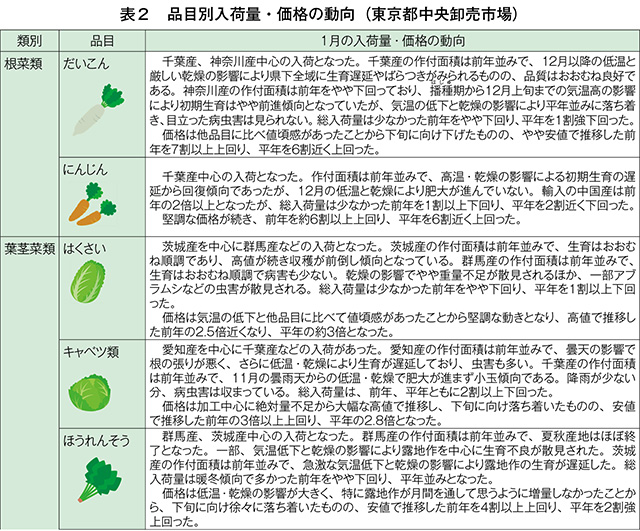

果菜類は、トマトの価格が高値での推移から中旬以降やや落ち着いたものの、前年を5割以上上回り、平年を4割以上上回った(図4)。

土物類は、ばれいしょの価格が、絶対量不足から堅調に推移し、やや安値で推移した前年を7割以上上回り、平年を5割以上上回った(図5)。

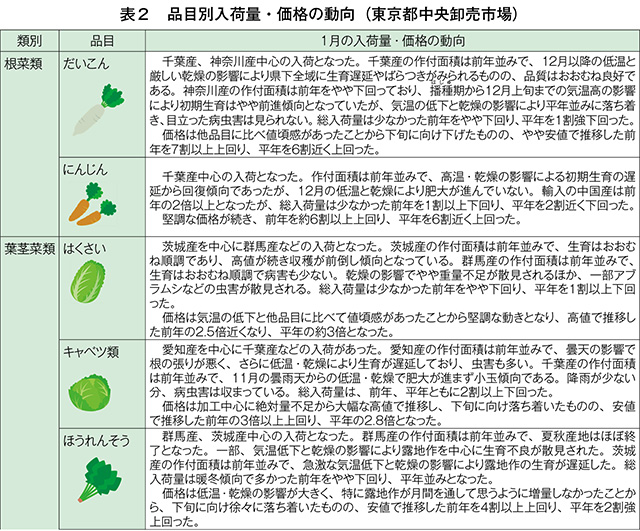

なお、品目別の詳細については表2の通り。

根菜類は、だいこんの価格が、他品目に比べ値頃感があったことから下旬に向け下げたものの、やや安値で推移した前年を7割以上上回り、平年を6割近く上回った(図2)。

葉茎菜類は、キャベツの価格が、加工中心に絶対量不足から大幅な高値で推移し、下旬に向け落ち着いたものの、安値で推移した前年の3倍以上上回り、平年の2.8倍となった(図3)。

果菜類は、トマトの価格が高値での推移から中旬以降やや落ち着いたものの、前年を5割以上上回り、平年を4割以上上回った(図4)。

土物類は、ばれいしょの価格が、絶対量不足から堅調に推移し、やや安値で推移した前年を7割以上上回り、平年を5割以上上回った(図5)。

なお、品目別の詳細については表2の通り。

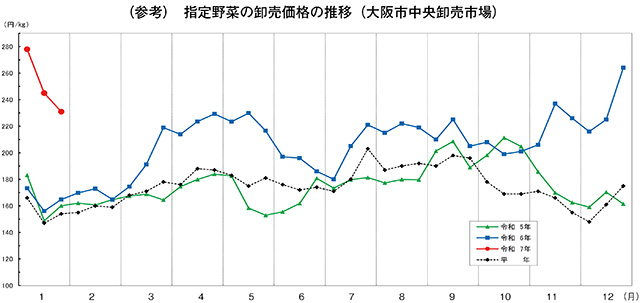

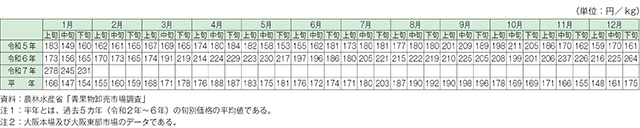

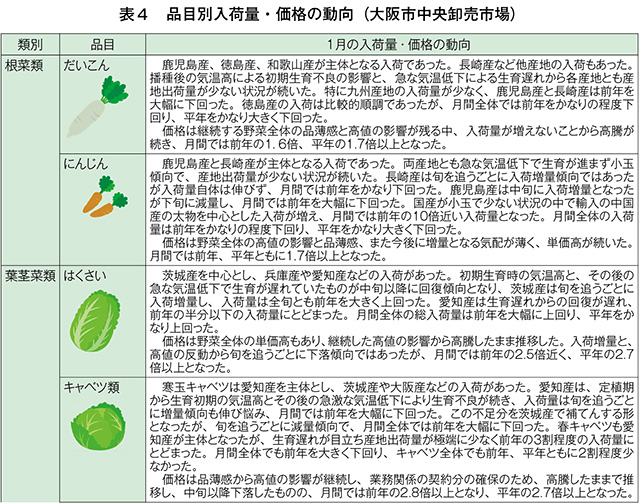

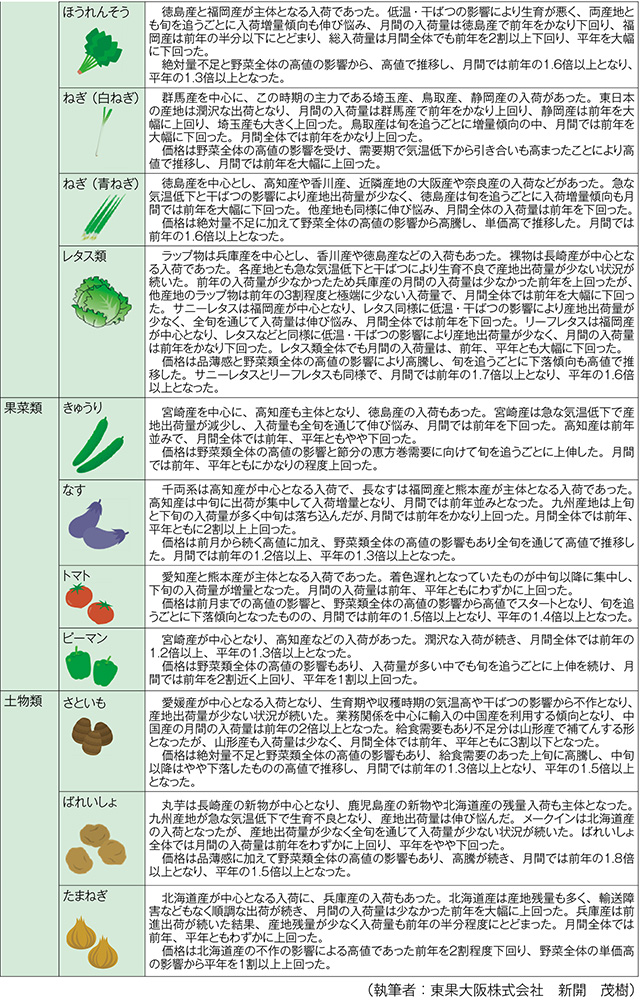

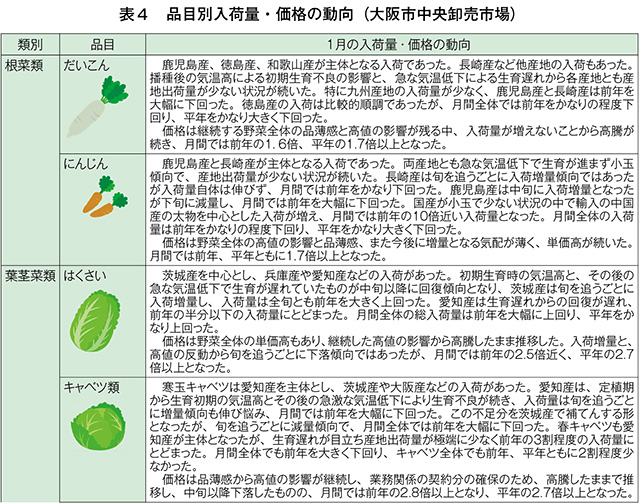

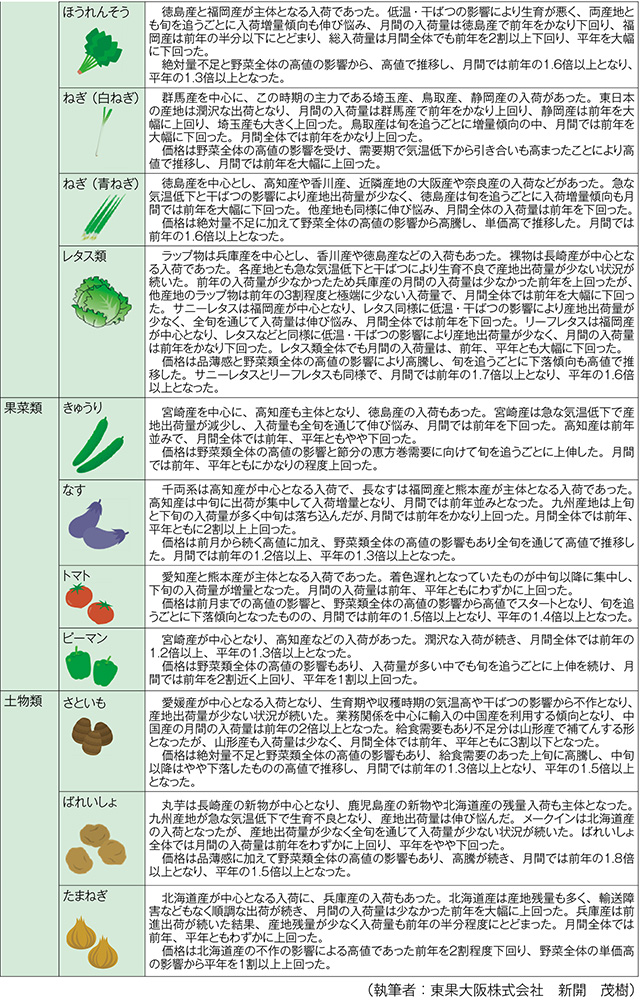

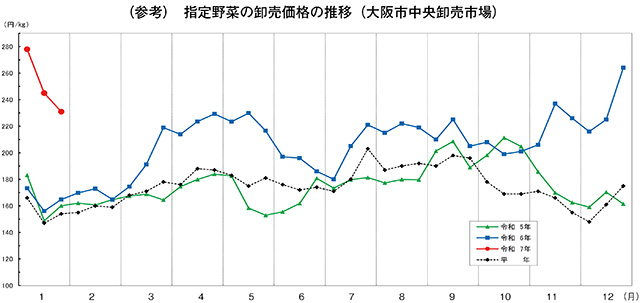

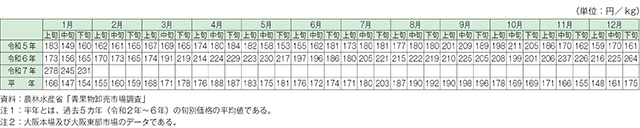

(3)大阪市中央卸売市場

大阪市中央卸売市場における野菜の入荷は、入荷量は3万1825トン、前年同月比95.1%、価格は1キログラム当たり314円、同141.4%となった(表3)。

品目別の詳細については表4の通り。

品目別の詳細については表4の通り。

(4)首都圏の需要を中心とした3月の見通し

3月には春物が本格化し、現状よりも出回りが増えることが予想される。秋冬の露地野菜は前進しており、採り遅れがなければ急増の場面はないと見込まれるが、今後の天候の影響によるところも大きく、干ばつ傾向の場合は野菜の出荷が遅れ、多雨傾向の場合は相場が落ち着くと予想される。3月は年度末のため、消費地での会合の機会が増えるなど業務需要が旺盛になる時期である。また、気温によってはサラダ商材に切り換わる時期でもあり、出回り量が増えても需要も旺盛であることから、野菜価格は平年を上回る水準となることが予想される。

だいこんは、神奈川産の2月の冬だいこんは低温と干ばつ気味であったため小ぶりに仕上がっている。また、全体的に前進しており、3月の春だいこんはやや平年を下回る可能性がある。千葉産は前年より少なめの出荷となっているが、高値であることから早めに出荷されている。トンネル物の春だいこんは2月10日頃から増え、3月中旬までは現状と同じペースで推移し、3月下旬には急増してピークになると予想される。3月としては、低温の影響により出荷が少なめであった前年を上回る出荷が予想される。

にんじんは、千葉産は肥大不足もあり2月初旬時点ではMサイズ中心で、例年の90%程度の出荷となっている。3月上旬までピークが続き、その後減少し3月いっぱいで切り上がり、ほぼ平年と同様の展開が見込まれる。徳島産は3月初めは走り物で、3月10日頃から増え始め最大のピークは4月中旬と予想される。作柄は良好で、サイズはM中心のLとなり、品種は「彩誉」である。

キャベツは、愛知産はシーズン開始から小玉傾向で出荷されており、これは定植時期の根の張りが悪いことが要因の一つである。圃場には物があり、2~3月は大玉の物が増えて来るが、春キャベツも遅れていることから、3月も前年の70~80%程度と少なめの出荷が予想される。千葉産は1月の降雹で一部が影響を受け、2月初旬時点で前年の65%と少ない出荷である。2~3月に適度な降雨があっても良くて現状維持であり、場合によってはさらに減少し前年の60%ペースも予想される。神奈川産は早蒔きの物は2月中・下旬から出荷され、11月中旬に定植した物は例年3月には出てくるが、今年は12月~翌1月の干ばつと低温の影響から遅れており、出荷が少なくなる時期があり、増え始めると急増が予想される。

はくさいは、茨城産は年明けの出荷は例年の70~80%と減少しており、今秋冬物は2月中旬で切り上がり、3月に入り春はくさいが開始すると見込まれる。11~12月の定植は順調に行われており、早めの出荷開始が予想されるが、生育期間中の干ばつにより、やや小玉の仕上がりが予想される。それでも大きな落ち込みはなく、3月下旬から4月がピークとなり、例年並みの出荷が予想される。兵庫産は冷蔵庫に入れながらの出荷で、圃場には半分程度残量がある。平年と同様に一箱4玉サイズで出荷したいものの、やや小ぶりの仕上がりである。収穫は2月いっぱいで、3月は冷蔵品となり、量的には平年並みかやや減と予想される。

ほうれんそうは、埼玉産は2月に入り例年通りの出荷で、3月も平年並み、4月に入り減少が見込まれる。全般的に生育は順調だが、寒波により出荷が伸び悩む場面も想定される。栃木産は、生育順調で2月も引き続き横ばいで推移し、3月中まで前年並みが予想される。

ねぎは、千葉産の産地は海匝地域で、秋冬物は少なかった前年の80~90%、平年の70~80%とかなり少なくなると見込まれる。3月には春ねぎが開始し、例年並みに追いつくと予想されるが、春ねぎは定植後の予後が悪く、その後の寒さの影響を受け遅れ気味である。埼玉産は11月までは高温、その後は干ばつで推移した影響により細物の出荷が多く12月までは70%弱の出荷となったが、年明けには例年と同様に2Lサイズが増えて出荷も回復してきた。2月初旬時点では寒波による枯れ葉も例年より多く見られ、さらに曲がりも多くなっている。3月には春ねぎも始まるが、数量は平年を若干下回る出荷が予想される。茨城産は3月に入り例年どおり春ねぎも開始するが、秋冬物は年内から続く高値により、前倒し気味に出ており、2月の出荷が薄くなる可能性が見込まれる。3月については平年並みを予想している。

レタスは、兵庫産は2月初旬時点で平年の80~90%程度の出荷となっており、増えてくるのは3月中旬以降と予想される。作付けの減少も影響し、3月も例年の80~90%と少ない見込みである。2月初めに降雨はあったものの、12月~翌1月が干ばつ気味で高品質に仕上がっている。静岡産は、2月初旬時点では例年より若干少ない出荷が続いている。気温が低いこともありやや収穫ができていない。2月10日以降に平年並みに追いつき、気温が上がる3月上旬にピークがあり下旬には終盤に向かうことが予想される。香川産は干ばつ気味だが生育は順調であり、ピークは3月上中旬で、切り上がりは5月20日頃となり、ほぼ例年並みの出荷が予想される。茨城産はトンネル物となるが、生育は順調で平年並みに2月からの出荷開始が見込まれる。昨年は年明けの暖冬で前進して1月から出荷が始まり、3月は寒の戻りで出荷減となった。今年は平年通りで、3月は前年を上回る出荷が予想される。

きゅうりは、群馬産は2月に入り気温が下がったが、しっかり加温し前年並みに出荷できると見込まれる。寒波の影響により、2月後半に遅れるとその反動で3月前半に多く出荷され、後半は天候の乱れで出荷減の展開が予想される。2024年の高値により、25年も生産者の生産意欲は旺盛であると予想される。埼玉産は、2月初旬時点では定植したばかりで、加温にかかる経費を減らしたいため後ろにずれ込んでいる。作付けは前年並みで、当面のピークは3月中下旬で、その後は5月の大型連休頃に再度ピークと予想される。宮崎産は年明けからは平年並みの出荷となっている。2月の寒波によりピークが終わり一旦はやや減るものの、2月末頃から再び増え3月も平年並みの出荷で6月まで継続する見込みである。

なすは、高知産は平年並みに回復しており、着果数も問題ないが、2月上旬からの寒波の影響により肥大が遅れて出荷の伸びが止まることが予想される。晴天が続いていることから、樹勢の低下はないと見込まれ、3月は気温が高くなれば平年並みの出荷が予想される。福岡産の長なすは年明けの厳寒期を迎え、平年並みの出荷状況となっている。2月上旬に再び厳しい寒波が来て一時的に出荷減が予想される。それでも花数も実の数も問題なく付いており、好天となれば順調に収穫され、3月は平年並みの展開が予想される。

トマトは、熊本産は、今年は例年より日照時間は長いものの寒暖差が激しく、樹勢は思わしくない。2月初旬までの出荷は例年の80%程度と減少した。本来は2月初めから増加するが、微増で推移し、2月末頃から本格的に増え、3月は例年を上回ると予想される。

ミニトマトは、栃木産は黄化葉巻病が散見されるが、生育そのものは順調で平年並みとなり、3月はある程度増えて前年並みで、当面の出荷のピークは4月と予想される。現状の出荷物の中心サイズは2L、L中心であるが、3月にはばらついた仕上がりになると見込まれる。愛知産は2月初旬時点では前年の90%程度の出荷となっており、2~3月は平年並みになり5月に最大のピークまで増加しながら推移すると予想される。中心サイズはMである。

ピーマンは、高知産は、2024年10月の曇雨天により出遅れ、樹のバランスが崩れた影響により2月初旬時点で例年の80%程度の出荷となっている。4月にピークとなり、当面は例年の80%ペースで推移すると見込まれる。茨城産は例年通りの2月2日から春ピーマンの出荷が開始した。作付けは前年並みで、3月下旬の彼岸頃に最初のピークが来ると予想される。ここ1~2年の3月は天候不順により少なめの出荷であったが、今年は平年並みとなり、少なかった前年を上回ると見込まれる。

ばれいしょは、鹿児島産は生育そのものは問題がなかったが、椋鳥による食害が、いもの肥大に影響している。選果は1月末頃から開始し、出荷は2月から始まり3月にピークとなり4月中旬まで継続するが、当初の見込みより20%程度の減少が予想される。北海道産(道南)は収量が前年比90%強と若干少ないため、例年より3週間程度早く3月20日前後に切り上がると見込まれる。

たまねぎは、北海道産は2~3月は例年並みの量とスピードで出荷されると見込まれる。23年産が小玉傾向であったが、24年産は大玉でL大が中心となり、切り上がりのタイミングは例年と同様の3月末と予想される。熊本産は「サラタマ」が1月末から開始し、生育は順調で3月には横ばいから増加し、4月上旬がピークと見込まれる。作付けの減少から前年を下回る出荷が予想される。

ブロッコリーは、愛知産は2月初旬時点で、例年の60%の出荷レベルまで回復してきたものの、仕上がりが小さく箱数が伸びなかった。圃場により差があるが、2月の初めの降雨により、例年並みに近づくと見込まれる。定植が重なったこともあり、3月は急増してピークとなり、そのまま推移し4月も同程度の出荷が予想される。香川産は2月初めの降雨により、外葉がようやく生き生きしてきたものの、初期生育が思わしくなく、花蕾は大きくならない。そのため現状は前年の85%ペースとなり、2月中下旬にピークが来て、3月は減少傾向で推移しつつも平年並みの出荷まで回復することが見込まれる。熊本産は2月5日からの寒波でますます減少し、生育は2~3週間遅れており、出荷が増え始めるのは2月下旬からとなり、ピークは春物の出始める3月後半となることが予想される。

かぶは、千葉産のこかぶが年末年始までは肥大が遅れていたが、2月初旬時点で、3L・4Lが増え、2~3月がピークと見込まれる。生育は順調で、採り遅れ傾向で大きくなり過ぎる心配があるものの出荷量は前年並みと予想される。

かぼちゃは、沖縄産は11月までの高温、その後の寒さと日照不足に加え強風の影響も重なり着果が悪く、2週間遅れの1月中旬から出荷が開始した。2月後半の出荷分から生育環境は回復し、3月中下旬が出荷のピークと予想される。

かんしょは、千葉産は貯蔵の「べにはるか」が中心の出荷で、ほぼ前年並みと見込まれる。中心サイズはLで、6~7月まで継続した出荷が見込まれる。

たけのこは、静岡産は今年は裏年で、さらに降雨量が少ないこともあり前年の60%程度と予想される。ピークの4月上旬からは10キログラム箱で出荷となるが、3月は4キログラム箱で出荷され、4月下旬には切り上がると予想される。千葉産は例年通り3月中旬から出荷が開始するが、今年は表年で前年より出荷が多くなると予想され、ピークは4月上中旬で、2キログラム箱での出荷が見込まれる。

アスパラガスは、佐賀産は例年より遅く出荷開始したが、天候によってはさらに遅れる見込みである。それでも2月下旬には増え、3月10日前後にピークが来ると予想される。

さやいんげんは、沖縄産は11月下旬から開始したが、現状は30%程度の収量ダウンとなっている。これは2024年の9月に台風が複数接近した影響により、圃場の整備が遅れて植え付けが完全に出来なかったためである。3月は出荷のピークとなり、4月20日過ぎには例年より10日以上早く切り上がると予想される。

そらまめは、鹿児島産は2月中下旬から増え始め、生育順調であり3月が出荷のピークと見込まれる。2月上旬の寒波の影響が心配されるが、問題なければ順調な入荷が見込まれる。年々、作付けは減少傾向にある。

スナップえんどうは、鹿児島産は平準のペースで推移している。2月の出荷が多く、3月まで継続が見込まれる。

いちごは、栃木産の「とちあいか」は年内の出荷の伸びを欠き、年末年始まで少なかった。1月中旬から2番果の出荷が増え、2月以降は安定して推移し、本格的な増量は2月末か3月に入ってからと見込まれる。福岡産は2月初旬時点では2番果はまだ本格化しておらず、今後のピークは3月下旬に来ると予想される。夏の猛暑で苗の質が悪く、芽のばらつきも目立ち、生育に時間がかかっており、当面例年の70%台の出荷と予想される。熊本産は県が育成した「ゆうべに」と国が育成した「恋みのり」となり、本作は樹勢が旺盛で、例年より早く11~12月にかけて多く出荷され、年末には減少した。1月は安定した出荷となり、2月中旬頃から2番果が本格化し、3月はかなり出荷が増えると予想される。今年の特徴は日照時間が長く、後半に盛り返す令和3年に似た展開が予想される。

ナバナは、千葉産は2月初旬時点で平年の80%まで回復してきたが、干ばつ気味で生育は遅れている。2月初旬の降雨により、3月には平年並みに追いついて来ると予想される。

山菜は、山形産は例年より遅めの展開で、「たらの芽」「うるい」を中心とし、2月中旬から3月上旬が出荷のピークと予想される。昨年夏の大雨の影響を受け前年を下回る出荷が予想される。

だいこんは、神奈川産の2月の冬だいこんは低温と干ばつ気味であったため小ぶりに仕上がっている。また、全体的に前進しており、3月の春だいこんはやや平年を下回る可能性がある。千葉産は前年より少なめの出荷となっているが、高値であることから早めに出荷されている。トンネル物の春だいこんは2月10日頃から増え、3月中旬までは現状と同じペースで推移し、3月下旬には急増してピークになると予想される。3月としては、低温の影響により出荷が少なめであった前年を上回る出荷が予想される。

にんじんは、千葉産は肥大不足もあり2月初旬時点ではMサイズ中心で、例年の90%程度の出荷となっている。3月上旬までピークが続き、その後減少し3月いっぱいで切り上がり、ほぼ平年と同様の展開が見込まれる。徳島産は3月初めは走り物で、3月10日頃から増え始め最大のピークは4月中旬と予想される。作柄は良好で、サイズはM中心のLとなり、品種は「彩誉」である。

キャベツは、愛知産はシーズン開始から小玉傾向で出荷されており、これは定植時期の根の張りが悪いことが要因の一つである。圃場には物があり、2~3月は大玉の物が増えて来るが、春キャベツも遅れていることから、3月も前年の70~80%程度と少なめの出荷が予想される。千葉産は1月の降雹で一部が影響を受け、2月初旬時点で前年の65%と少ない出荷である。2~3月に適度な降雨があっても良くて現状維持であり、場合によってはさらに減少し前年の60%ペースも予想される。神奈川産は早蒔きの物は2月中・下旬から出荷され、11月中旬に定植した物は例年3月には出てくるが、今年は12月~翌1月の干ばつと低温の影響から遅れており、出荷が少なくなる時期があり、増え始めると急増が予想される。

はくさいは、茨城産は年明けの出荷は例年の70~80%と減少しており、今秋冬物は2月中旬で切り上がり、3月に入り春はくさいが開始すると見込まれる。11~12月の定植は順調に行われており、早めの出荷開始が予想されるが、生育期間中の干ばつにより、やや小玉の仕上がりが予想される。それでも大きな落ち込みはなく、3月下旬から4月がピークとなり、例年並みの出荷が予想される。兵庫産は冷蔵庫に入れながらの出荷で、圃場には半分程度残量がある。平年と同様に一箱4玉サイズで出荷したいものの、やや小ぶりの仕上がりである。収穫は2月いっぱいで、3月は冷蔵品となり、量的には平年並みかやや減と予想される。

ほうれんそうは、埼玉産は2月に入り例年通りの出荷で、3月も平年並み、4月に入り減少が見込まれる。全般的に生育は順調だが、寒波により出荷が伸び悩む場面も想定される。栃木産は、生育順調で2月も引き続き横ばいで推移し、3月中まで前年並みが予想される。

ねぎは、千葉産の産地は海匝地域で、秋冬物は少なかった前年の80~90%、平年の70~80%とかなり少なくなると見込まれる。3月には春ねぎが開始し、例年並みに追いつくと予想されるが、春ねぎは定植後の予後が悪く、その後の寒さの影響を受け遅れ気味である。埼玉産は11月までは高温、その後は干ばつで推移した影響により細物の出荷が多く12月までは70%弱の出荷となったが、年明けには例年と同様に2Lサイズが増えて出荷も回復してきた。2月初旬時点では寒波による枯れ葉も例年より多く見られ、さらに曲がりも多くなっている。3月には春ねぎも始まるが、数量は平年を若干下回る出荷が予想される。茨城産は3月に入り例年どおり春ねぎも開始するが、秋冬物は年内から続く高値により、前倒し気味に出ており、2月の出荷が薄くなる可能性が見込まれる。3月については平年並みを予想している。

レタスは、兵庫産は2月初旬時点で平年の80~90%程度の出荷となっており、増えてくるのは3月中旬以降と予想される。作付けの減少も影響し、3月も例年の80~90%と少ない見込みである。2月初めに降雨はあったものの、12月~翌1月が干ばつ気味で高品質に仕上がっている。静岡産は、2月初旬時点では例年より若干少ない出荷が続いている。気温が低いこともありやや収穫ができていない。2月10日以降に平年並みに追いつき、気温が上がる3月上旬にピークがあり下旬には終盤に向かうことが予想される。香川産は干ばつ気味だが生育は順調であり、ピークは3月上中旬で、切り上がりは5月20日頃となり、ほぼ例年並みの出荷が予想される。茨城産はトンネル物となるが、生育は順調で平年並みに2月からの出荷開始が見込まれる。昨年は年明けの暖冬で前進して1月から出荷が始まり、3月は寒の戻りで出荷減となった。今年は平年通りで、3月は前年を上回る出荷が予想される。

きゅうりは、群馬産は2月に入り気温が下がったが、しっかり加温し前年並みに出荷できると見込まれる。寒波の影響により、2月後半に遅れるとその反動で3月前半に多く出荷され、後半は天候の乱れで出荷減の展開が予想される。2024年の高値により、25年も生産者の生産意欲は旺盛であると予想される。埼玉産は、2月初旬時点では定植したばかりで、加温にかかる経費を減らしたいため後ろにずれ込んでいる。作付けは前年並みで、当面のピークは3月中下旬で、その後は5月の大型連休頃に再度ピークと予想される。宮崎産は年明けからは平年並みの出荷となっている。2月の寒波によりピークが終わり一旦はやや減るものの、2月末頃から再び増え3月も平年並みの出荷で6月まで継続する見込みである。

なすは、高知産は平年並みに回復しており、着果数も問題ないが、2月上旬からの寒波の影響により肥大が遅れて出荷の伸びが止まることが予想される。晴天が続いていることから、樹勢の低下はないと見込まれ、3月は気温が高くなれば平年並みの出荷が予想される。福岡産の長なすは年明けの厳寒期を迎え、平年並みの出荷状況となっている。2月上旬に再び厳しい寒波が来て一時的に出荷減が予想される。それでも花数も実の数も問題なく付いており、好天となれば順調に収穫され、3月は平年並みの展開が予想される。

トマトは、熊本産は、今年は例年より日照時間は長いものの寒暖差が激しく、樹勢は思わしくない。2月初旬までの出荷は例年の80%程度と減少した。本来は2月初めから増加するが、微増で推移し、2月末頃から本格的に増え、3月は例年を上回ると予想される。

ミニトマトは、栃木産は黄化葉巻病が散見されるが、生育そのものは順調で平年並みとなり、3月はある程度増えて前年並みで、当面の出荷のピークは4月と予想される。現状の出荷物の中心サイズは2L、L中心であるが、3月にはばらついた仕上がりになると見込まれる。愛知産は2月初旬時点では前年の90%程度の出荷となっており、2~3月は平年並みになり5月に最大のピークまで増加しながら推移すると予想される。中心サイズはMである。

ピーマンは、高知産は、2024年10月の曇雨天により出遅れ、樹のバランスが崩れた影響により2月初旬時点で例年の80%程度の出荷となっている。4月にピークとなり、当面は例年の80%ペースで推移すると見込まれる。茨城産は例年通りの2月2日から春ピーマンの出荷が開始した。作付けは前年並みで、3月下旬の彼岸頃に最初のピークが来ると予想される。ここ1~2年の3月は天候不順により少なめの出荷であったが、今年は平年並みとなり、少なかった前年を上回ると見込まれる。

ばれいしょは、鹿児島産は生育そのものは問題がなかったが、椋鳥による食害が、いもの肥大に影響している。選果は1月末頃から開始し、出荷は2月から始まり3月にピークとなり4月中旬まで継続するが、当初の見込みより20%程度の減少が予想される。北海道産(道南)は収量が前年比90%強と若干少ないため、例年より3週間程度早く3月20日前後に切り上がると見込まれる。

たまねぎは、北海道産は2~3月は例年並みの量とスピードで出荷されると見込まれる。23年産が小玉傾向であったが、24年産は大玉でL大が中心となり、切り上がりのタイミングは例年と同様の3月末と予想される。熊本産は「サラタマ」が1月末から開始し、生育は順調で3月には横ばいから増加し、4月上旬がピークと見込まれる。作付けの減少から前年を下回る出荷が予想される。

ブロッコリーは、愛知産は2月初旬時点で、例年の60%の出荷レベルまで回復してきたものの、仕上がりが小さく箱数が伸びなかった。圃場により差があるが、2月の初めの降雨により、例年並みに近づくと見込まれる。定植が重なったこともあり、3月は急増してピークとなり、そのまま推移し4月も同程度の出荷が予想される。香川産は2月初めの降雨により、外葉がようやく生き生きしてきたものの、初期生育が思わしくなく、花蕾は大きくならない。そのため現状は前年の85%ペースとなり、2月中下旬にピークが来て、3月は減少傾向で推移しつつも平年並みの出荷まで回復することが見込まれる。熊本産は2月5日からの寒波でますます減少し、生育は2~3週間遅れており、出荷が増え始めるのは2月下旬からとなり、ピークは春物の出始める3月後半となることが予想される。

かぶは、千葉産のこかぶが年末年始までは肥大が遅れていたが、2月初旬時点で、3L・4Lが増え、2~3月がピークと見込まれる。生育は順調で、採り遅れ傾向で大きくなり過ぎる心配があるものの出荷量は前年並みと予想される。

かぼちゃは、沖縄産は11月までの高温、その後の寒さと日照不足に加え強風の影響も重なり着果が悪く、2週間遅れの1月中旬から出荷が開始した。2月後半の出荷分から生育環境は回復し、3月中下旬が出荷のピークと予想される。

かんしょは、千葉産は貯蔵の「べにはるか」が中心の出荷で、ほぼ前年並みと見込まれる。中心サイズはLで、6~7月まで継続した出荷が見込まれる。

たけのこは、静岡産は今年は裏年で、さらに降雨量が少ないこともあり前年の60%程度と予想される。ピークの4月上旬からは10キログラム箱で出荷となるが、3月は4キログラム箱で出荷され、4月下旬には切り上がると予想される。千葉産は例年通り3月中旬から出荷が開始するが、今年は表年で前年より出荷が多くなると予想され、ピークは4月上中旬で、2キログラム箱での出荷が見込まれる。

アスパラガスは、佐賀産は例年より遅く出荷開始したが、天候によってはさらに遅れる見込みである。それでも2月下旬には増え、3月10日前後にピークが来ると予想される。

さやいんげんは、沖縄産は11月下旬から開始したが、現状は30%程度の収量ダウンとなっている。これは2024年の9月に台風が複数接近した影響により、圃場の整備が遅れて植え付けが完全に出来なかったためである。3月は出荷のピークとなり、4月20日過ぎには例年より10日以上早く切り上がると予想される。

そらまめは、鹿児島産は2月中下旬から増え始め、生育順調であり3月が出荷のピークと見込まれる。2月上旬の寒波の影響が心配されるが、問題なければ順調な入荷が見込まれる。年々、作付けは減少傾向にある。

スナップえんどうは、鹿児島産は平準のペースで推移している。2月の出荷が多く、3月まで継続が見込まれる。

いちごは、栃木産の「とちあいか」は年内の出荷の伸びを欠き、年末年始まで少なかった。1月中旬から2番果の出荷が増え、2月以降は安定して推移し、本格的な増量は2月末か3月に入ってからと見込まれる。福岡産は2月初旬時点では2番果はまだ本格化しておらず、今後のピークは3月下旬に来ると予想される。夏の猛暑で苗の質が悪く、芽のばらつきも目立ち、生育に時間がかかっており、当面例年の70%台の出荷と予想される。熊本産は県が育成した「ゆうべに」と国が育成した「恋みのり」となり、本作は樹勢が旺盛で、例年より早く11~12月にかけて多く出荷され、年末には減少した。1月は安定した出荷となり、2月中旬頃から2番果が本格化し、3月はかなり出荷が増えると予想される。今年の特徴は日照時間が長く、後半に盛り返す令和3年に似た展開が予想される。

ナバナは、千葉産は2月初旬時点で平年の80%まで回復してきたが、干ばつ気味で生育は遅れている。2月初旬の降雨により、3月には平年並みに追いついて来ると予想される。

山菜は、山形産は例年より遅めの展開で、「たらの芽」「うるい」を中心とし、2月中旬から3月上旬が出荷のピークと予想される。昨年夏の大雨の影響を受け前年を下回る出荷が予想される。

(執筆者:千葉県立農業大学校 講師 加藤 宏一)