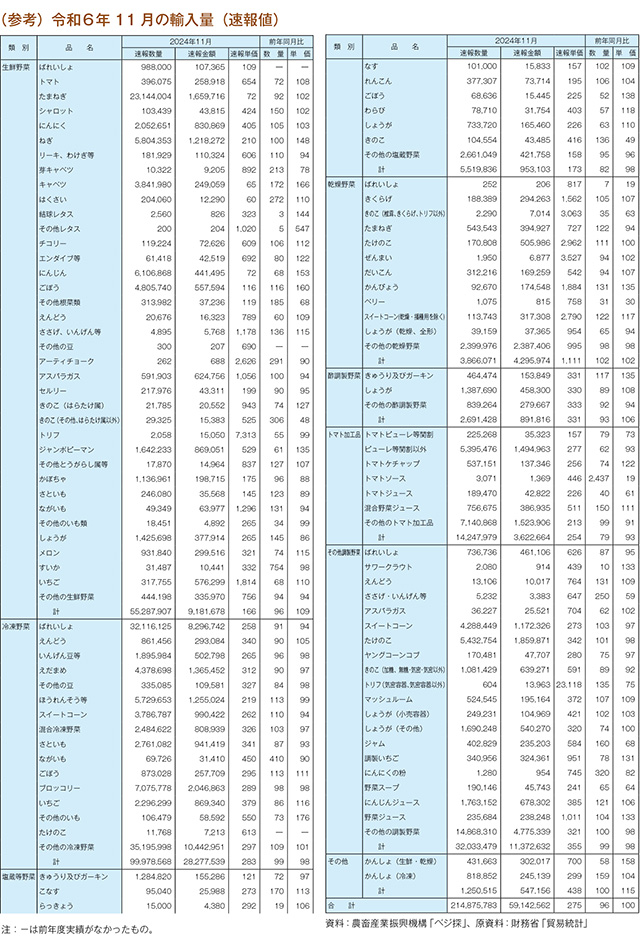

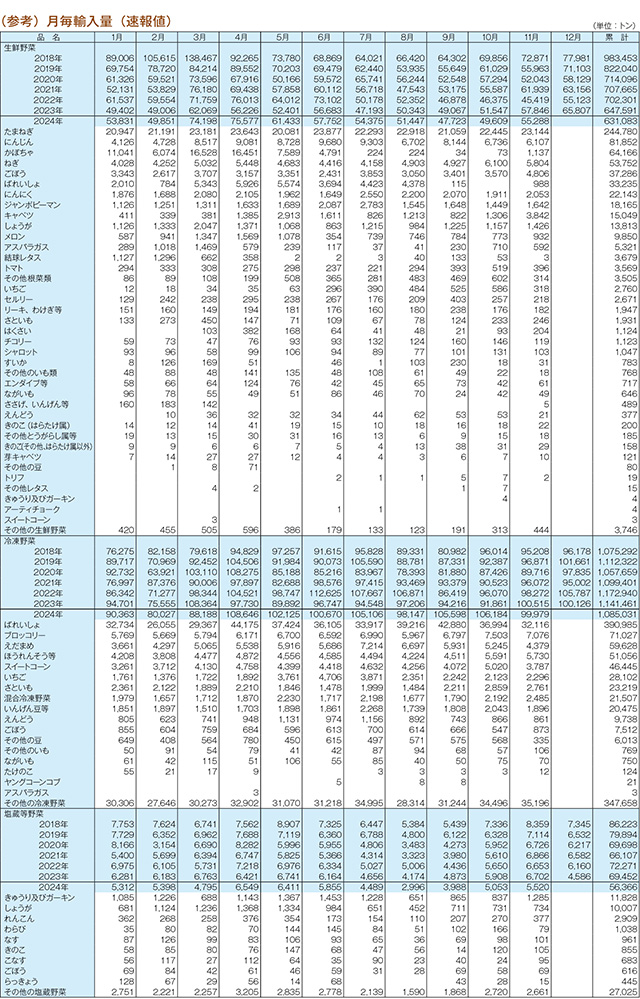

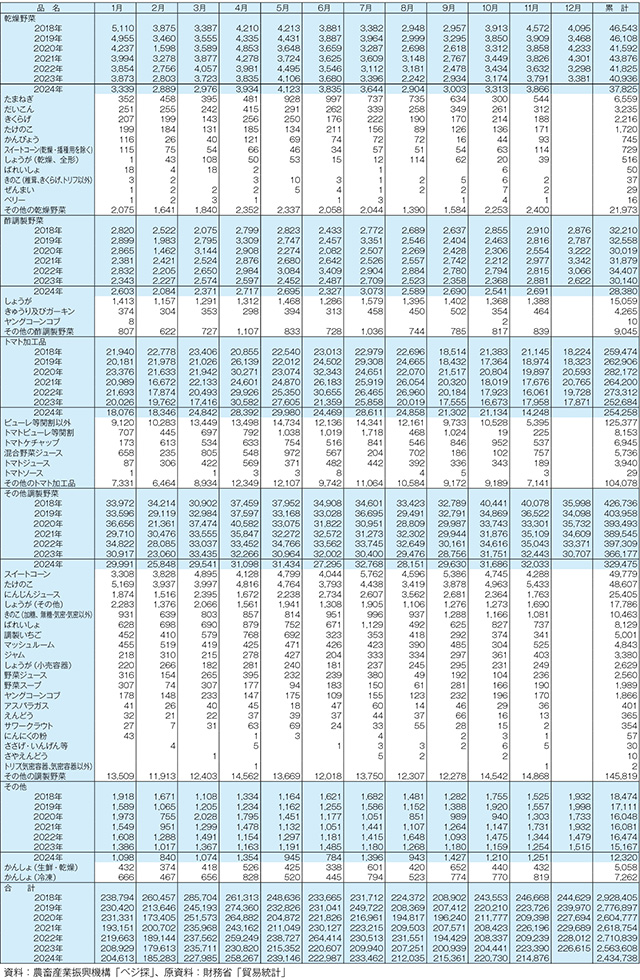

ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 2 野菜の輸入動向(令和6年11月)

野菜振興部

【要約】

11月の輸入量は、夏場の猛暑の影響などから国内産が全般的に高騰したため、生鮮キャベツや冷凍ほうれんそうが前年を大幅に上回ったが、生鮮のジャンボピーマンやにんじんが前年を大幅に下回り、全体では前年同月比4%減となった。

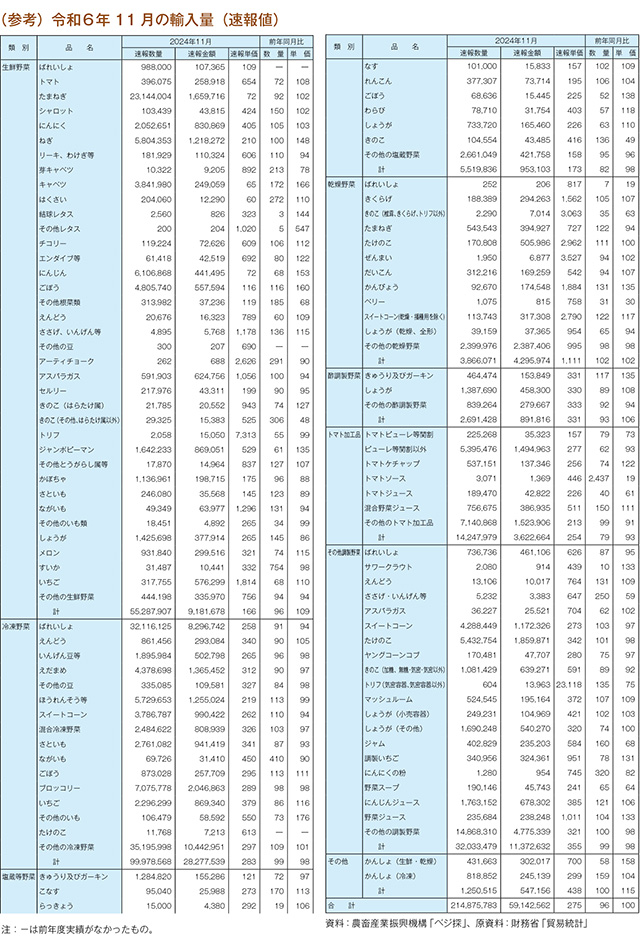

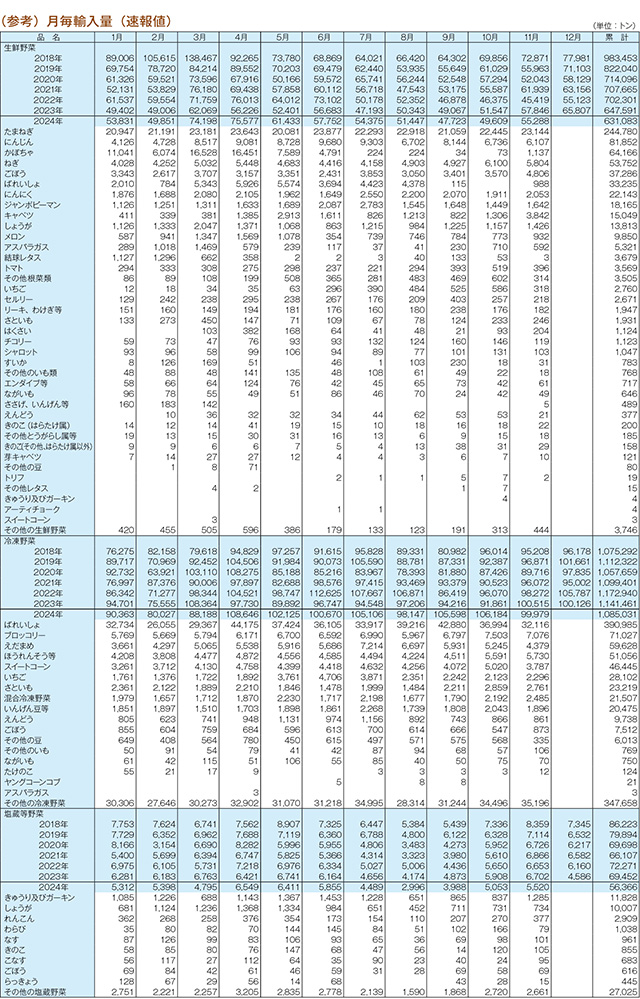

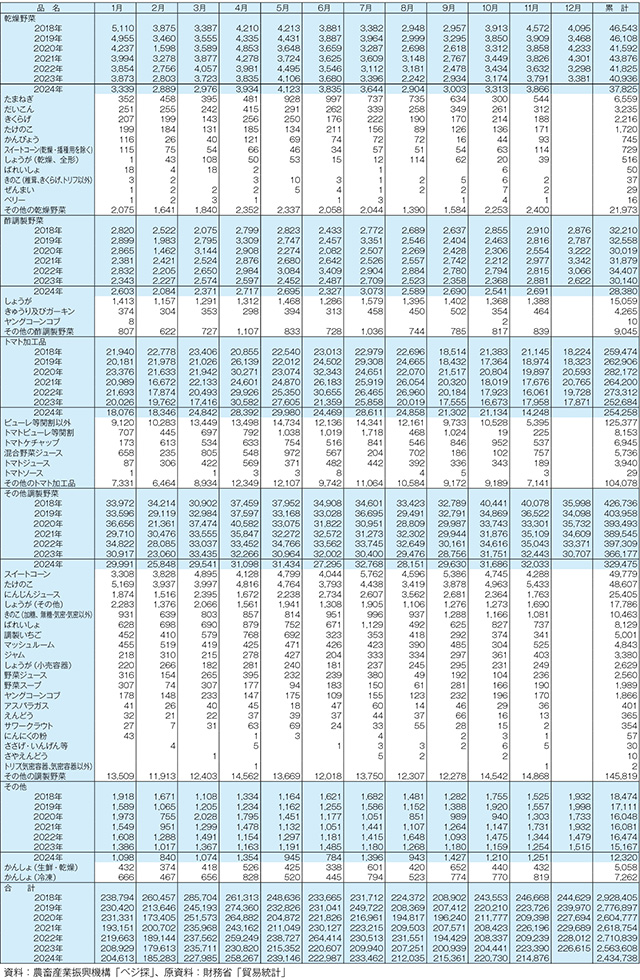

(1)令和6年11月(速報値)

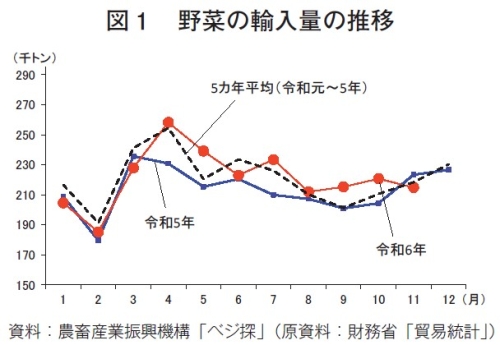

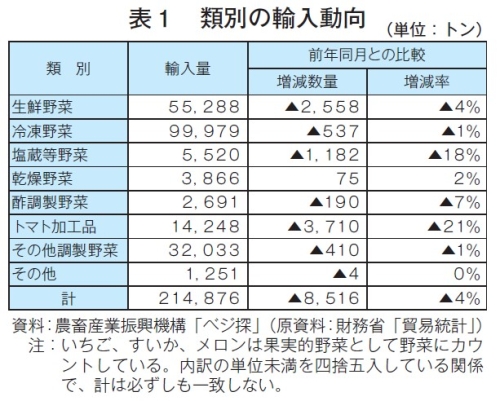

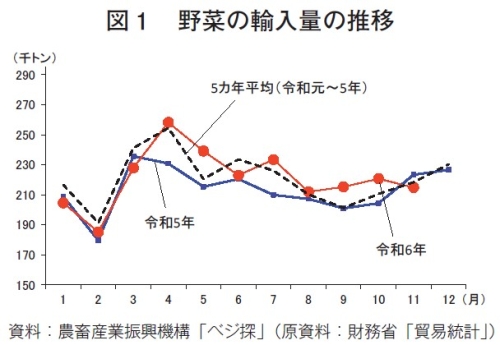

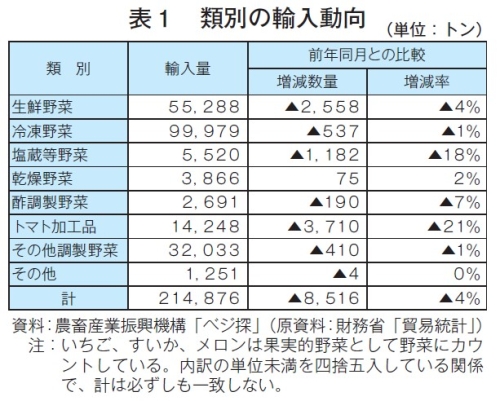

令和6年11月の野菜輸入量は、21万4876トン(前年同月比4%減)となった。多くの品目で前年同月を下回り、特に塩蔵等野菜、トマト加工品が前年同月を大幅に下回ったことから、全体では前年同月をやや下回った(図1、表1)。

(2)生鮮野菜

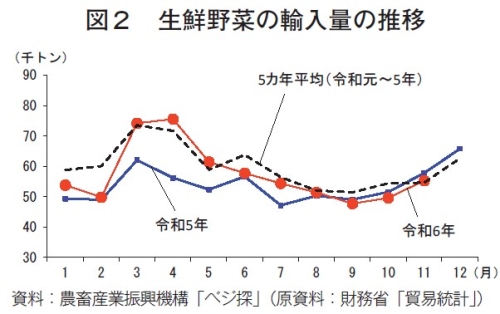

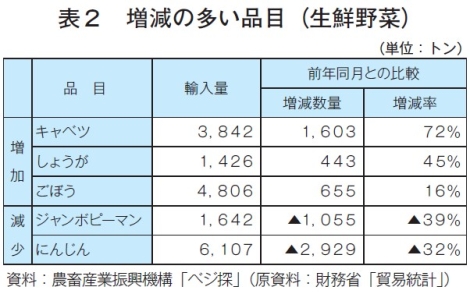

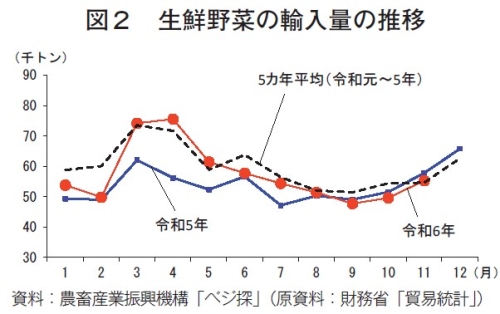

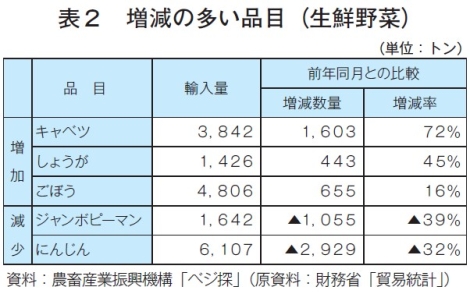

生鮮野菜の輸入量は、キャベツ、しょうが、ごぼうなどが前年を大きく上回ったものの、ジャンボピーマン、にんじんなどが前年を大幅に下回ったことから、全体では5万5288トン(前年同月比4%減)と前年をやや下回った(図2)。

主な品目(注)のうち最も増加率が高かったキャベツの輸入先は、全量が中国からで、3842トンであった。気温高などによる生育不良により国内産の品薄感が高まったことから、前年に引き続き大幅に増えた。

キャベツに次いで増加率が高かったしょうがの輸入先の内訳は第1位が中国の1383トン、第2位がタイの43トンであった。前年は輸入数量が大幅に少なかったため増加した。

しょうがに次いで増加率が高かったごぼうの輸入先の内訳は、第1位が中国の4795トン、第2位が台湾の11トンであった。気温高と病害により国内産の入荷が少なく高騰した。中国産も天候不順で高値だったが、年末年始の需要期に向けて増加した。

一方、主な品目のうち最も減少率が高かったジャンボピーマンの輸入先の内訳は、第1位が韓国の1339トン、第2位がニュージーランドの292トンであった。韓国産は円安の影響もあるが、韓国の国内需要の伸びに加え日本以外への輸出を増やしていることから、年間を通して前年を下回っている。

ジャンボピーマンに次いで減少率が高かったにんじんの輸入先の内訳は、第1位が中国の5989トン、第2位が豪州の108トンであった。この時期の中国産は山東省に産地が移行するが、大雨による不足感から価格は上昇した。また、北海道産の入荷が順調だったことから輸入数量は減った(表2)。

(注)本文中の「主な品目」とは、輸入数量の多い品目のことである。

主な品目(注)のうち最も増加率が高かったキャベツの輸入先は、全量が中国からで、3842トンであった。気温高などによる生育不良により国内産の品薄感が高まったことから、前年に引き続き大幅に増えた。

キャベツに次いで増加率が高かったしょうがの輸入先の内訳は第1位が中国の1383トン、第2位がタイの43トンであった。前年は輸入数量が大幅に少なかったため増加した。

しょうがに次いで増加率が高かったごぼうの輸入先の内訳は、第1位が中国の4795トン、第2位が台湾の11トンであった。気温高と病害により国内産の入荷が少なく高騰した。中国産も天候不順で高値だったが、年末年始の需要期に向けて増加した。

一方、主な品目のうち最も減少率が高かったジャンボピーマンの輸入先の内訳は、第1位が韓国の1339トン、第2位がニュージーランドの292トンであった。韓国産は円安の影響もあるが、韓国の国内需要の伸びに加え日本以外への輸出を増やしていることから、年間を通して前年を下回っている。

ジャンボピーマンに次いで減少率が高かったにんじんの輸入先の内訳は、第1位が中国の5989トン、第2位が豪州の108トンであった。この時期の中国産は山東省に産地が移行するが、大雨による不足感から価格は上昇した。また、北海道産の入荷が順調だったことから輸入数量は減った(表2)。

(注)本文中の「主な品目」とは、輸入数量の多い品目のことである。

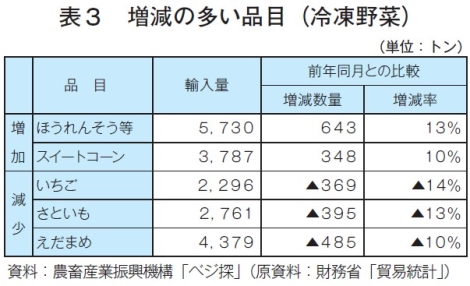

(3)冷凍野菜等

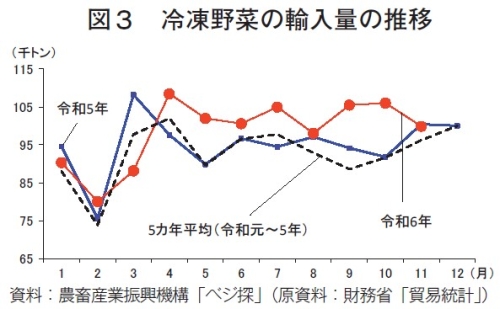

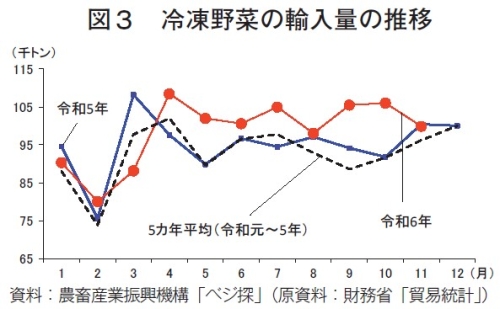

冷凍野菜の輸入量は、ほうれんそう等、スイートコーンなどが前年をかなり上回ったが、いちご、さといも、えだまめが前年をかなり下回ったことから、全体では9万9979トン(前年同

月比1%減)と前年をわずかに下回った(図3)。

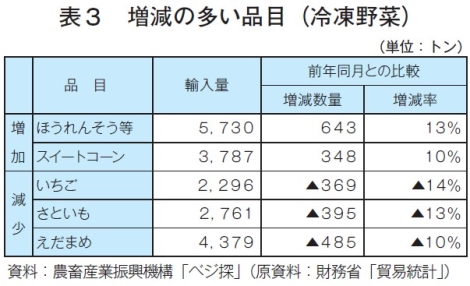

主な品目のうち最も増加率が高かったほうれんそう等の輸入先の内訳は、第1位が中国の5645トン、第2位が台湾の46トン、第3位がエクアドルの26トンであった。国内産は夏場の猛暑で播種が遅れたものの、気温低下により関東産地の生育は安定していたが、在庫調整などにより輸入数量は多かった前年をさらに上回った。

ほうれんそう等に次いで増加率が高かったスイートコーンの輸入先の内訳は、第1位が米国の1395トン、第2位がタイの1342トン、第3位が中国の702トンであった。昨年に引き続き円安による輸入コスト増により、米国産の単価が上昇している中、中国産をはじめとするアジア圏産の数量が増えている。

主な品目のうち最も減少率が高かったいちごの輸入先の内訳は、第1位が中国の1309トン、第2位がチリの388トン、第3位がエジプトの114トンであった。

いちごに次いで減少率が高かったさといもの輸入先の内訳は、第1位が中国の2755トン、第2位が台湾の5トンであった。

さといもに次いで減少率が高かったえだまめの輸入先の内訳は、第1位が中国の2030トン、第2位が台湾の1328トン、第3位がタイの774トンであった(表3)。

生鮮野菜および冷凍野菜以外の類別において、大きな変動のあった主要な品目の輸入量は、その他調製野菜のにんじんジュース1763トン(同21%増)、トマト加工品のピューレ等関割以外5395トン(同38%減)、塩蔵等野菜のきゅうり及びガーキン1285トン(同28%減)などであった。

月比1%減)と前年をわずかに下回った(図3)。

主な品目のうち最も増加率が高かったほうれんそう等の輸入先の内訳は、第1位が中国の5645トン、第2位が台湾の46トン、第3位がエクアドルの26トンであった。国内産は夏場の猛暑で播種が遅れたものの、気温低下により関東産地の生育は安定していたが、在庫調整などにより輸入数量は多かった前年をさらに上回った。

ほうれんそう等に次いで増加率が高かったスイートコーンの輸入先の内訳は、第1位が米国の1395トン、第2位がタイの1342トン、第3位が中国の702トンであった。昨年に引き続き円安による輸入コスト増により、米国産の単価が上昇している中、中国産をはじめとするアジア圏産の数量が増えている。

主な品目のうち最も減少率が高かったいちごの輸入先の内訳は、第1位が中国の1309トン、第2位がチリの388トン、第3位がエジプトの114トンであった。

いちごに次いで減少率が高かったさといもの輸入先の内訳は、第1位が中国の2755トン、第2位が台湾の5トンであった。

さといもに次いで減少率が高かったえだまめの輸入先の内訳は、第1位が中国の2030トン、第2位が台湾の1328トン、第3位がタイの774トンであった(表3)。

生鮮野菜および冷凍野菜以外の類別において、大きな変動のあった主要な品目の輸入量は、その他調製野菜のにんじんジュース1763トン(同21%増)、トマト加工品のピューレ等関割以外5395トン(同38%減)、塩蔵等野菜のきゅうり及びガーキン1285トン(同28%減)などであった。