ホーム > 野菜 > 野菜の情報 > 1 東京都・大阪市中央卸売市場の需給動向(令和6年12月)

野菜振興部・調査情報部

【要約】

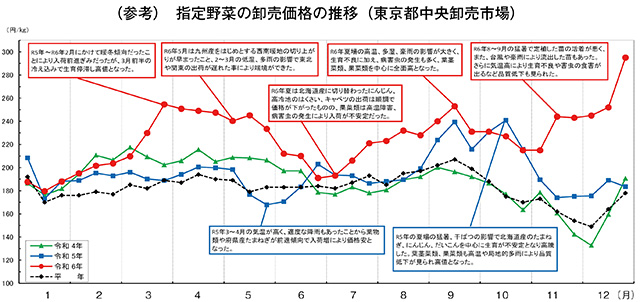

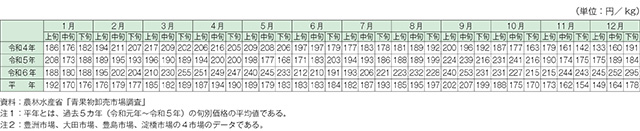

⃝東京都中央卸売市場における野菜の入荷は、入荷量は10万6835トン、前年同月比88.5%、価格は1キログラム当たり353円、同137.6%となった。

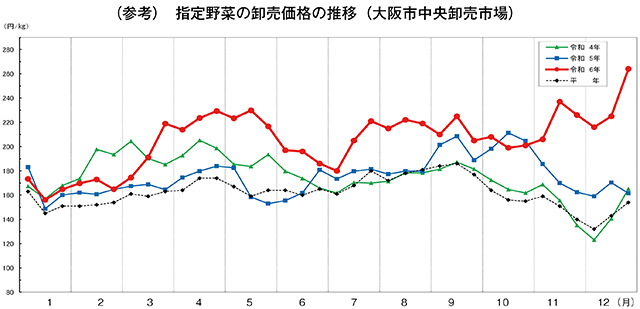

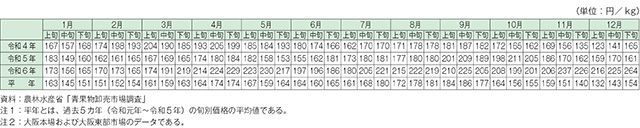

⃝大阪市中央卸売市場における野菜の入荷は、入荷量は3万6037トン、前年同月比91.1%、価格は1キログラム当たり313円、同133.8%となった。

⃝干ばつが続くと、このまま3月まで入荷量が少なく平年を上回る高値で推移することが予想されるため、今後の雨の降り方が注視される。

⃝大阪市中央卸売市場における野菜の入荷は、入荷量は3万6037トン、前年同月比91.1%、価格は1キログラム当たり313円、同133.8%となった。

⃝干ばつが続くと、このまま3月まで入荷量が少なく平年を上回る高値で推移することが予想されるため、今後の雨の降り方が注視される。

(1)気象概況

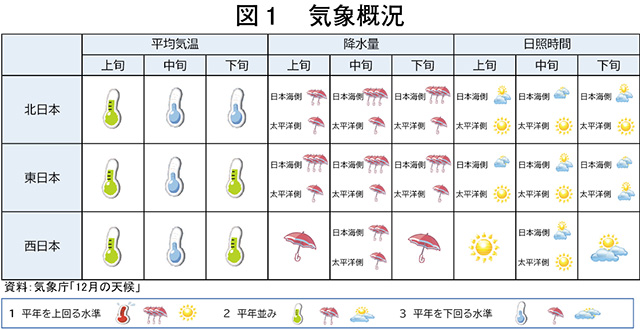

上旬は、期間のはじめは全国的に高気圧に覆われたが、3日に低気圧が日本の北を通過した後は、東日本を中心に西高東低の冬型の気圧配置が続いた。旬平均気温は、全国的に期間の前半は寒気の影響を受けにくかったが、期間の後半は寒気の影響を受けやすく、全国では平年並だった。旬降水量は、東・西日本太平洋側と西日本日本海側でかなり少なく、北日本太平洋側で少なかった。一方、東日本日本海側で多く、大雨となった所もあった。旬間日照時間は、北・東・西日本太平洋側でかなり多く、西日本日本海側と沖縄・奄美で多かった一方、東日本日本海側で少なかった。

中旬は、アリューシャン低気圧が強く、シベリア高気圧が東シナ海に張り出して冬型の気圧配置が続きやすく、太平洋側では低気圧の影響を受けにくかった。旬平均気温は、北日本を中心に全国的に寒気の影響を受け全国で低かった。旬降水量は北日本太平洋側でかなり少なく、東・西日本太平洋側と沖縄・奄美で少なかった一方、北・東日本日本海側で多かった。旬降雪量は、北日本日本海側で多かった。旬間日照時間は北日本日本海側でかなり少なく、沖縄・奄美で少なかった一方、北日本太平洋側でかなり多く、東・西日本太平洋側で多かった。

下旬は、旬平均気温は、寒気の影響を受けやすかった北日本で低かった。旬降水量は、日本付近で冬型の気圧配置が続き東日本日本海側でかなり多く、北日本日本海側で多かった。一方、低気圧の影響を受けにくかった北・東・西日本太平洋側、西日本日本海側、沖縄・奄美で少なかった。旬降雪量は北日本日本海側で多く、特に北日本日本海側と北日本太平洋側の山沿いでは、23日頃には冬型の気圧配置が強まり記録的な降雪となった所があったほか、降雪が続き記録的な積雪となった所があった。旬間日照時間は東日本日本海側でかなり少なく、沖縄・奄美で少なかった。北日本太平洋側で多かった。

旬別の平均気温、降水量、日照時間は以下の通り(図1)。

中旬は、アリューシャン低気圧が強く、シベリア高気圧が東シナ海に張り出して冬型の気圧配置が続きやすく、太平洋側では低気圧の影響を受けにくかった。旬平均気温は、北日本を中心に全国的に寒気の影響を受け全国で低かった。旬降水量は北日本太平洋側でかなり少なく、東・西日本太平洋側と沖縄・奄美で少なかった一方、北・東日本日本海側で多かった。旬降雪量は、北日本日本海側で多かった。旬間日照時間は北日本日本海側でかなり少なく、沖縄・奄美で少なかった一方、北日本太平洋側でかなり多く、東・西日本太平洋側で多かった。

下旬は、旬平均気温は、寒気の影響を受けやすかった北日本で低かった。旬降水量は、日本付近で冬型の気圧配置が続き東日本日本海側でかなり多く、北日本日本海側で多かった。一方、低気圧の影響を受けにくかった北・東・西日本太平洋側、西日本日本海側、沖縄・奄美で少なかった。旬降雪量は北日本日本海側で多く、特に北日本日本海側と北日本太平洋側の山沿いでは、23日頃には冬型の気圧配置が強まり記録的な降雪となった所があったほか、降雪が続き記録的な積雪となった所があった。旬間日照時間は東日本日本海側でかなり少なく、沖縄・奄美で少なかった。北日本太平洋側で多かった。

旬別の平均気温、降水量、日照時間は以下の通り(図1)。

(2)東京都中央卸売市場

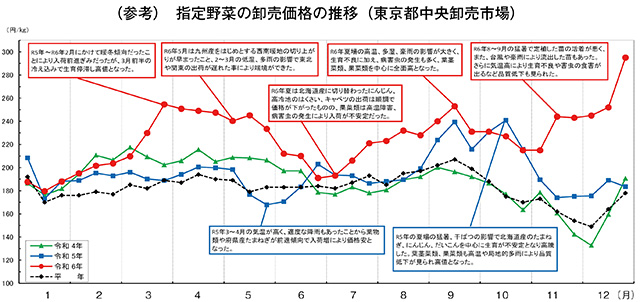

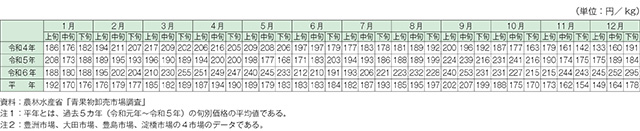

東京都中央卸売市場における野菜の入荷は、入荷量は10万6835トン、前年同月比88.5%、価格は1キログラム当たり353円、同137.6%となった(表1)。

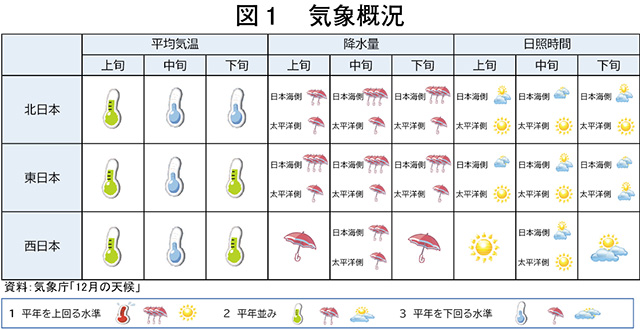

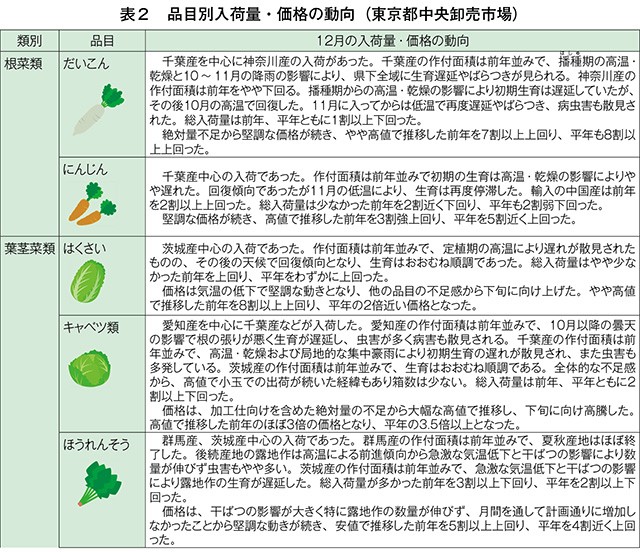

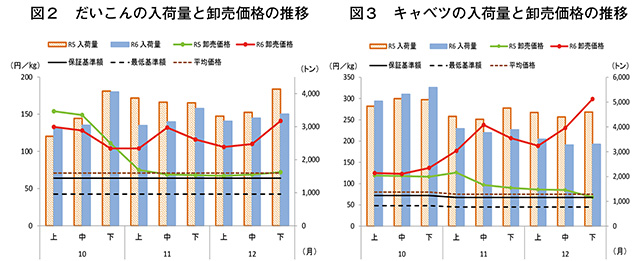

根菜類は、だいこんの価格が、絶対量不足から堅調な価格が続き下旬に上げ、やや高値で推移した前年を7割以上上回り、平年も8割以上上回った(図2)。

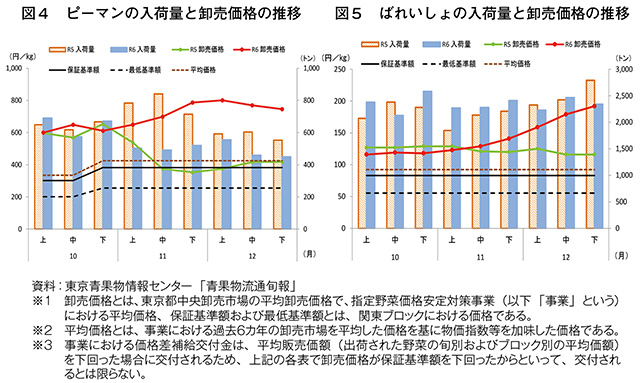

葉茎菜類は、キャベツの価格が加工仕向けを含めた絶対量の不足から大幅な高値で推移し、下旬に向け高騰した。価格は高値で推移した前年のほぼ3倍となり、平年の3.5倍以上となった(図3)。

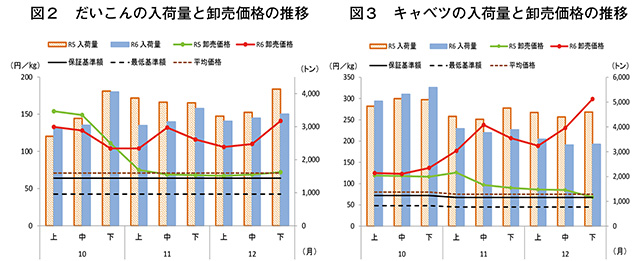

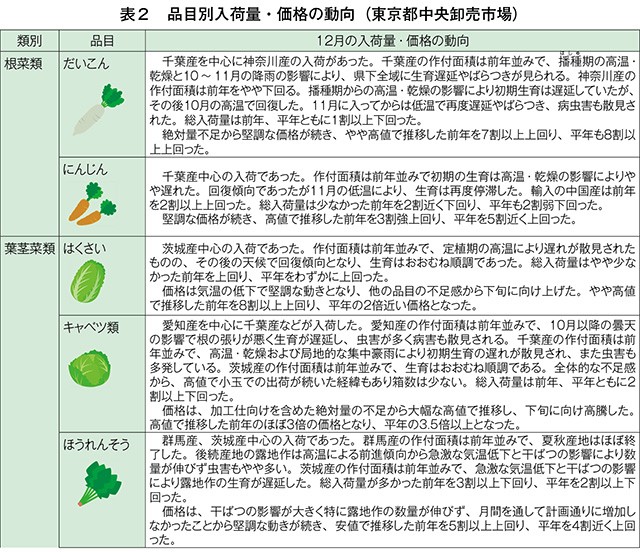

果菜類は、ピーマンの高値は上旬から下旬に向け徐々に落ち着く傾向となったが絶対量不足により堅調な価格で推移し、前年、平年ともに9割近く上回った(図4)。

土物類は、ばれいしょの価格が下旬に向け上げ、やや安値で推移した前年を5割近く上回り、平年を3割以上上回った(図5)。

なお、品目別の詳細については表2の通り。

根菜類は、だいこんの価格が、絶対量不足から堅調な価格が続き下旬に上げ、やや高値で推移した前年を7割以上上回り、平年も8割以上上回った(図2)。

葉茎菜類は、キャベツの価格が加工仕向けを含めた絶対量の不足から大幅な高値で推移し、下旬に向け高騰した。価格は高値で推移した前年のほぼ3倍となり、平年の3.5倍以上となった(図3)。

果菜類は、ピーマンの高値は上旬から下旬に向け徐々に落ち着く傾向となったが絶対量不足により堅調な価格で推移し、前年、平年ともに9割近く上回った(図4)。

土物類は、ばれいしょの価格が下旬に向け上げ、やや安値で推移した前年を5割近く上回り、平年を3割以上上回った(図5)。

なお、品目別の詳細については表2の通り。

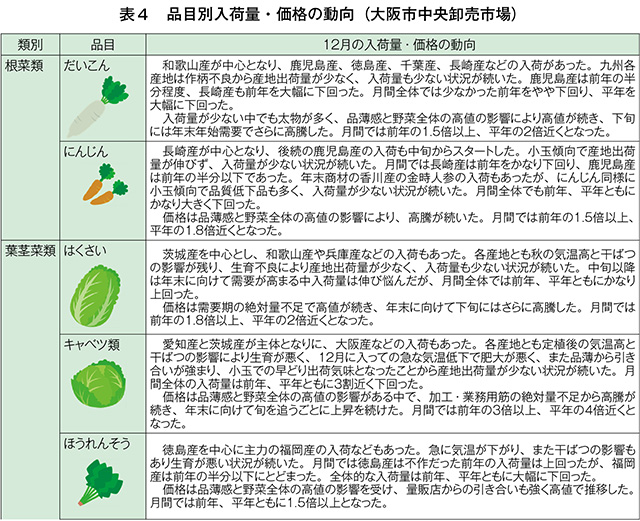

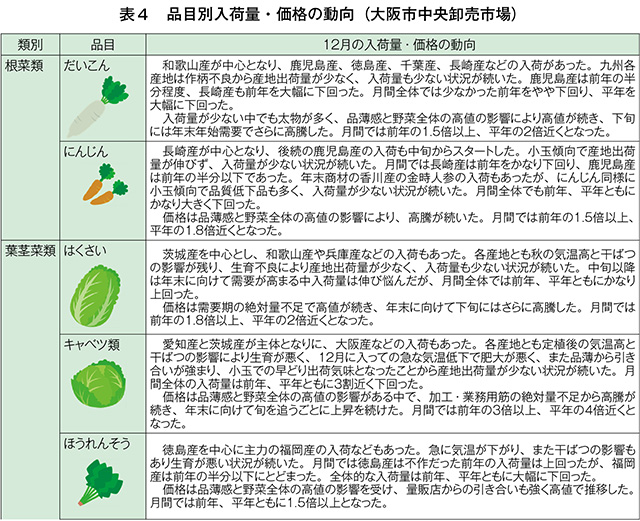

(3)大阪市中央卸売市場

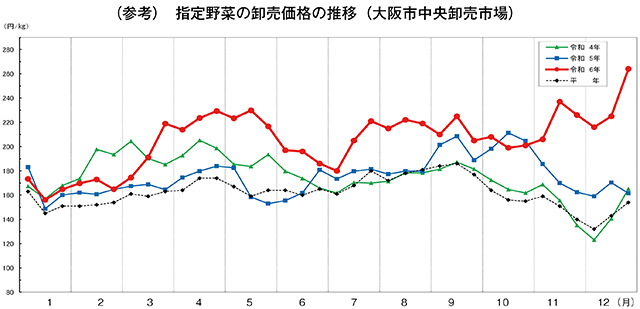

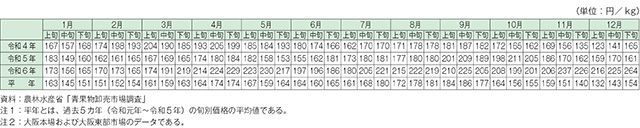

大阪市中央卸売市場における野菜の入荷は、入荷量は3万6037トン、前年同月比91.1%、価格は1キログラム当たり313円、同133.8%となった(表3)。

品目別の詳細については表4の通り。

品目別の詳細については表4の通り。

(4)首都圏の需要を中心とした2月の見通し

1月5~6日にかけ、ようやくまとまった降雨があり、主要産地は一息ついた。この時期の干ばつは、地温が上がらず生育が停滞しがちとなる。前年の8~9月の播種時期の天候不順により計画どおりに作業が進まず、さらに10月は残暑が厳しく、特に果菜類は定植の根の張りが悪かった。露地のブロッコリーやキャベツ、だいこんは多少生育が早まり増量が予想され、相場が高いうちに出荷したい意向から前進しているため、3~4月の春物への端境が長くなると見込まれれる。カギを握るのは今後の雨の降り方であり、干ばつが続くと、3月まで入荷量が少なく2月は年内までと同様に平年を上回る価格で3月まで推移することが予想される。

だいこんは、千葉産は12月までは順調に出荷されていたが、1月中旬から2月上旬にかけては出荷の減少が見込まれる。これは、10月上旬の天候不順により播種作業ができなかったことと、12月の低温と乾燥が影響している。トンネル栽培の春だいこんは2月上中旬から出荷開始するが、露地の秋冬物をできるだけ長く出荷したいため、年々後ずれさせている。全体的には、例年を若干下回る出荷予想である。静岡産は残暑が厳しく、播種を後ろにずらしたが、その後害虫の発生が多く干ばつで肥大が進まず、L中心のMが多く12月までは例年の半分程度となった。年明けには2L・3Lが増え、かなりの回復が見込まれるが、2月は平年並みと予想される。

にんじんは、千葉産は播種時期の天候不順と小ぶりの仕上がりのため、例年の80~90%と少なめの出荷となっている。1月上旬まで多いが、その後2~3月は徐々に減少しながら推移し、期間全体としても平年を下回ると予想される。中心サイズはLである。

キャベツは、千葉産は1月も年内までと同様、回復せず例年の半分程度の出荷と見込まれる。2月に入り、少し出荷増を期待しているが、それでも平年を大きく下回り、70~80%程度となる見込みである。愛知産は12月は例年の60%程度となり、1月も回復せず、2月は干ばつが解消されれば増量が見込まれる。

はくさいは、茨城産はやや小ぶりに仕上がり、前年を若干下回った出荷となっている。干ばつ・低温が影響し4玉の13キログラム箱が中心であるものの、6玉の15キログラム箱が例年より多い。残量も平年より少なく、価格高により前倒しで出荷され、2月後半から減少するペースが早く、2月としては例年の半分近くとなる可能性もある。兵庫産は12月から出荷開始したが例年よりやや小ぶりな仕上がりとなり、平年よりやや少なく、1月をピークに2月は減少し、冷蔵物となる3月末までの出荷が見込まれる。

ほうれんそうは、埼玉産は例年より若干少なめの出荷が続いている。干ばつの影響もあるものの、前年の価格が安かったことにより作付けが減少したことがこの理由の一つである。

ねぎは、茨城産は降雨が一カ月以上もなかったことから肥大が悪く、箱数が伸びていない。11月は相場高から細くても出荷するなど前進した。2~3月は前年比では微減で推移し、4月は前年を下回ることが見込まれる。L~Mサイズが中心と予想される。千葉産は12月は干ばつの影響で平年の70%程度となった。1月6日の降雨により生育が早まり、1月の出荷は平年並みに何とか追いつくも、2月に端境を迎える可能性が予想される。中心サイズはL・Mで、全体的に細めである。埼玉産の秋冬ねぎは遅れており、1月中旬に出そろってピークになってくると見込まれる。品種変更により苗作りの段階で失敗したことが作を遅らせた一因であるが、2~3月には前年並みの出荷となることを期待している。

レタスは、兵庫産は虫害の影響で12月までは少なめとなった。年明けには順調に出荷されており、2月までは現状のペースが続くと予想される。3月は増えるものの、作付けは減少傾向にある。静岡産は12月の気温が低く雨も少なかったため、平年を下回る出荷となっている。引き続き1~2月も低温と乾燥の影響により、平年より少なめの出荷が予想される。2月まではピークが続き、3月に減少してくると予想される。Lサイズ中心の、やや小ぶりな物が多くなると見込まれる。長崎産は定植時期の天候不順と低温と乾燥が続いたことにより小ぶりに仕上がっていることから、12月までは平年の70~80%と数量が伸びなかった。年明けは徐々に回復し、2月には平年並みの出荷となると予想される。茨城産はトンネル物となるが、前年は1月中旬から出荷開始したが、今年は1月下旬に後ずれする見込みである。定植は順調で、3月の彼岸前後からピークとなると予想される。香川産は11~12月まで乾燥が続き、さらに年末の寒さから生育が止まっていた。定植は問題なく行われているが、作付けの減少が続いており、さらに契約分に優先的に出荷されることから、市場出荷は例年の80%程度と予想される。玉肥大は問題ないが、変形果も多い見込みである。

きゅうりは、高知産は11月から出荷を開始したが、猛暑の影響で数量は減少しており、年内の実績は少なかった前年の90%、平年比では80%と落ち込んだ。天候は12月に入り安定してきており、今後大きなピークはなく3月まで現状維持の出荷が見込まれる。千葉産は11月からの越冬きゅうりとなるが、夏の暑さや定植時期の病気が影響して不作傾向にある。今後も爆発的な出荷の伸びはなく、一定量での推移が予想され、2月は少なかった前年並みが予想される。群馬産は、年明けは12月初めに定植したものの出荷が開始し、2月初旬に定植する物がそろう3月初旬がピークになると予想される。生育は好天に恵まれ順調である。

なすは、高知産は12月までは平年を下回る出荷となった。定植時期の猛暑だけでなく10月の気温高と日照不足から生育不良になっている。2~3月は現状よりも増えるが、平年を上回ることはない見込みである。福岡産の長なすは12月までは数量が少なく、この減少を単価高でカバーできた。冷え込みもあり、出荷ペースは緩やかである。2月の出荷は花芽が付いていることから、平年を上回る出荷が予想される。ピークは4~5月で、当面大きな山が来ることはないと見込まれる。

トマトは、愛知産は12月までは平年の70%ペースの出荷となり、1~2月についても回復はほぼ期待できず、現状のペースで推移すると予想される。樹勢が弱い状況にある。熊本産は2月も着果が少なく、例年の60~70%の一定した出荷が続く見込みである。Mサイズ中心のSで、この時期としては小ぶりの物が多くなると予想される。

ミニトマトは、熊本産は1月初旬時点での出荷実績は前年比78%となっている。これは高温下での苗作りが悪かった影響で、本来は加温の開始で回復してくるが、苗自体の不出来から回復は見込めず、1月前半でやや増えるものの、2~3月も80%程度の出荷が続く見込みである。栃木産の越冬ものは例年よりやや少ないが、黄化葉巻病の発生が影響している。1月下旬からの春ものが開始して数量が増え、2月は例年並みとなると予想される。中心サイズはMで、Lも多く見られる。品種は越冬ものは「かれん」中心に「りんか」で、春ものは「かれん」と「桃太郎ブライト」を中心に「TTM179」である。

ピーマンは、宮崎産は12月までは平年の60%で、9月に入っての雨続きと10月の天候不順で根の張りが悪いことが影響した。現在は回復してきているが、2月は平年の80%程度に留まると予想している。中心サイズは平年並みのMとなっている。茨城産の春ピーマンは1月下旬からの開始が予想され、花芽もついて順調に生育している。ピークは5~6月であるが、2月は平年並みの出荷が予想される。作付けは前年並みである。

さといもは、埼玉産の24年産は平年並みの収穫量となっており、年明けには室に入れて貯蔵している。出荷は12月より減少しているが、3月に種いもの残りが出荷され、やや増える可能性がある。中心サイズはLと2Lが同程度の割合であり、品種は「土垂」と「蓮葉芋」が7:3の割合である。

ばれいしょは、鹿児島産は徳之島の「ニシユタカ」が例年と同様の1月末から開始し、本格的な出荷は2月中旬頃からである。自然災害は特にないが、鳥の食害は発生しており、それでも前年より多く、3月初め頃までピークが続き4月10日には切り上がる見込みである。北海道全体の生産量は過去5年の平均の98%とやや少ない。野菜全体の作柄が悪いことから引き合いが強い。ばれいしょの作柄は悪くなく、仕上がりも平年並みである。十勝産は小ぶりであるものの、全道ではL・Mサイズが中心である。北海道産(道南)の「今金男しゃく」は平年より若干多く豊作基調である。1月末をめどに出荷するが、市場の販売は2月上旬までと見込まれ、中心サイズはL大である。

たまねぎは、北海道全体としては小ぶりの仕上がりであり、L大が価格を引き上げているため価格高となっている。年明けは荷が薄くなり、例年より半月早く3月いっぱいで終わる可能性が見込まれる。北海道産(道東)の進捗状況は平年並みで、2月も前年並みの出荷が予想される。収穫量は平年比でやや減である。中心サイズはL大である。静岡産は1月初旬時点でやや出遅れている。「ホワイト」の葉付きは1月で終わるが、白たまねぎは3月まで出荷される。黄たまねぎも開始しているが少なめとなっており、ほぼ4月までの出荷で、5月は少量と予想される。今のところ作としては平年並みと予想され、大玉に仕上がって生産量が伸びた前年より減となることが見込まれる。

ブロッコリーは、愛知産は8~9月の天候不順により播種せず、また12~1月の低温もあり平年の半分に届かない不作となっている。1月には増加し始め、2月にはほぼ例年並みの出荷となり、ピークは3月まで続くと予想される。香川産は通常通り定植は順調に終了し、作付けは前年より若干増えている。出荷のピークは1~2月であるが、3月も量的には多く出荷できると予想される。干ばつで生育に時間がかかっているが、1月6日の降雨により、遅れが若干解消される見込みである。熊本産は干ばつと低温で計画通りの出荷ができておらず、1月6日の降雨はこれが解消されるほどの量ではなく、1月は少ないままで2月下旬から増量してくると予想される。

かぼちゃは、沖縄産は台風が接近した影響により定植が遅れたものの、生育は順調で収穫が開始したところである。東京市場での販売は1月20日からと例年より早い。ピークは3月中旬と予想されるが、生育はやや遅れており、2月の出荷は例年より少なめと予想される。「栗五郎」と「えびす」がそれぞれ30%ずつで、残りの品種はさまざまである。輸入のメキシコ産は11月から入荷開始し、年末年始から本格的に増えてきている。主力産地はエノラ州エルモシーヨで、現地は高温傾向であったため仕上がりはそれほど良くない。生育期間が短かったということで、全般として小ぶりに仕上がっている。輸入は6月いっぱいまで続く見込みである。店頭価格は例年より高めを予想している。

ごぼうは、主力産地の青森産は、12月以降の掘り採り作業は緩やかとなっている。夏の暑さの影響により虫害の発生が多く見られ、高品質の物が少なく、曲がりや二股などの発生率も例年より多い。11月まで例年並みの価格推移であったが、12月には値が上がってきた。加工筋からの引き合いは2Lサイズ中心に高まっており、これは中国が日本への輸出に熱心でなくなっていることも理由の一つである。

かんしょは、茨城産は2月中旬から「べにまさり」が出荷開始する。「紅ゆうか(べにはるか)」も併売されるが2月いっぱいまでで、「ベニアズマ」は6月に開始する。収穫の前半まで大ぶりな物が多く豊作と予想されたが、後半は小ぶりの物が多く、全体的には平年並みとなった。

たけのこは、熊本産は12月から出荷開始した。熊本産は九州では唯一の表年に当たり、昨年を上回る出荷が予想され、1~2月中旬まで2キログラム箱で、下旬から4キログラム箱になると見込まれ、掘り取る農家数に変化はないが、量は前年の150%と多めの出荷が予想される。福岡産はたけのこが出てからでないと分からないが、裏年といわれている。前年は収穫が終わっても葉が落ちず、通常の年であれば4月10日前後にピークが来るが、葉が落ちなかった年は3月25・26日頃にピークが来る可能性がある。いずれにしても今後の気温と雨を中心とした天候次第となる。

セルリーは、静岡産は夏の猛暑の影響により、平年に比べ少なめの出荷となっているが、1月初旬時点では回復してきている。2月は夏の暑さの影響を脱して、現在よりも良好となると予想され、ピークは1~2月となり、3月に減少すると見込まれる。

アスパラガスは、佐賀産は1月6日から選果を開始したが、作付けの減少により前年比でやや少なめの出荷が予想される。無加温のハウス栽培であるが、地面の保温開始が農家によってばらつきがあるものの、例年であれば3月上旬に増え、4月に立茎に入り減少してくることが見込まれる。

ハウスすいかは、熊本産は生産者の高齢化による自然減で、ピーク時の半分ぐらいの生産量になっている。1月末頃から始まり、2~3月は週に1~2回東京市場で販売する計画である。増えて来るのは4月に入ってからで、前年比では90%程度と予想される。

いちごは、栃木産は12月の出荷は少なめであったが、年明けの数量は伸びてきており、1月は通常通りかやや多く、2月には再び減少し、3月は増加に転じるといった出荷が予想される。

(執筆者:千葉県立農業大学校 講師 加藤 宏一)

だいこんは、千葉産は12月までは順調に出荷されていたが、1月中旬から2月上旬にかけては出荷の減少が見込まれる。これは、10月上旬の天候不順により播種作業ができなかったことと、12月の低温と乾燥が影響している。トンネル栽培の春だいこんは2月上中旬から出荷開始するが、露地の秋冬物をできるだけ長く出荷したいため、年々後ずれさせている。全体的には、例年を若干下回る出荷予想である。静岡産は残暑が厳しく、播種を後ろにずらしたが、その後害虫の発生が多く干ばつで肥大が進まず、L中心のMが多く12月までは例年の半分程度となった。年明けには2L・3Lが増え、かなりの回復が見込まれるが、2月は平年並みと予想される。

にんじんは、千葉産は播種時期の天候不順と小ぶりの仕上がりのため、例年の80~90%と少なめの出荷となっている。1月上旬まで多いが、その後2~3月は徐々に減少しながら推移し、期間全体としても平年を下回ると予想される。中心サイズはLである。

キャベツは、千葉産は1月も年内までと同様、回復せず例年の半分程度の出荷と見込まれる。2月に入り、少し出荷増を期待しているが、それでも平年を大きく下回り、70~80%程度となる見込みである。愛知産は12月は例年の60%程度となり、1月も回復せず、2月は干ばつが解消されれば増量が見込まれる。

はくさいは、茨城産はやや小ぶりに仕上がり、前年を若干下回った出荷となっている。干ばつ・低温が影響し4玉の13キログラム箱が中心であるものの、6玉の15キログラム箱が例年より多い。残量も平年より少なく、価格高により前倒しで出荷され、2月後半から減少するペースが早く、2月としては例年の半分近くとなる可能性もある。兵庫産は12月から出荷開始したが例年よりやや小ぶりな仕上がりとなり、平年よりやや少なく、1月をピークに2月は減少し、冷蔵物となる3月末までの出荷が見込まれる。

ほうれんそうは、埼玉産は例年より若干少なめの出荷が続いている。干ばつの影響もあるものの、前年の価格が安かったことにより作付けが減少したことがこの理由の一つである。

ねぎは、茨城産は降雨が一カ月以上もなかったことから肥大が悪く、箱数が伸びていない。11月は相場高から細くても出荷するなど前進した。2~3月は前年比では微減で推移し、4月は前年を下回ることが見込まれる。L~Mサイズが中心と予想される。千葉産は12月は干ばつの影響で平年の70%程度となった。1月6日の降雨により生育が早まり、1月の出荷は平年並みに何とか追いつくも、2月に端境を迎える可能性が予想される。中心サイズはL・Mで、全体的に細めである。埼玉産の秋冬ねぎは遅れており、1月中旬に出そろってピークになってくると見込まれる。品種変更により苗作りの段階で失敗したことが作を遅らせた一因であるが、2~3月には前年並みの出荷となることを期待している。

レタスは、兵庫産は虫害の影響で12月までは少なめとなった。年明けには順調に出荷されており、2月までは現状のペースが続くと予想される。3月は増えるものの、作付けは減少傾向にある。静岡産は12月の気温が低く雨も少なかったため、平年を下回る出荷となっている。引き続き1~2月も低温と乾燥の影響により、平年より少なめの出荷が予想される。2月まではピークが続き、3月に減少してくると予想される。Lサイズ中心の、やや小ぶりな物が多くなると見込まれる。長崎産は定植時期の天候不順と低温と乾燥が続いたことにより小ぶりに仕上がっていることから、12月までは平年の70~80%と数量が伸びなかった。年明けは徐々に回復し、2月には平年並みの出荷となると予想される。茨城産はトンネル物となるが、前年は1月中旬から出荷開始したが、今年は1月下旬に後ずれする見込みである。定植は順調で、3月の彼岸前後からピークとなると予想される。香川産は11~12月まで乾燥が続き、さらに年末の寒さから生育が止まっていた。定植は問題なく行われているが、作付けの減少が続いており、さらに契約分に優先的に出荷されることから、市場出荷は例年の80%程度と予想される。玉肥大は問題ないが、変形果も多い見込みである。

きゅうりは、高知産は11月から出荷を開始したが、猛暑の影響で数量は減少しており、年内の実績は少なかった前年の90%、平年比では80%と落ち込んだ。天候は12月に入り安定してきており、今後大きなピークはなく3月まで現状維持の出荷が見込まれる。千葉産は11月からの越冬きゅうりとなるが、夏の暑さや定植時期の病気が影響して不作傾向にある。今後も爆発的な出荷の伸びはなく、一定量での推移が予想され、2月は少なかった前年並みが予想される。群馬産は、年明けは12月初めに定植したものの出荷が開始し、2月初旬に定植する物がそろう3月初旬がピークになると予想される。生育は好天に恵まれ順調である。

なすは、高知産は12月までは平年を下回る出荷となった。定植時期の猛暑だけでなく10月の気温高と日照不足から生育不良になっている。2~3月は現状よりも増えるが、平年を上回ることはない見込みである。福岡産の長なすは12月までは数量が少なく、この減少を単価高でカバーできた。冷え込みもあり、出荷ペースは緩やかである。2月の出荷は花芽が付いていることから、平年を上回る出荷が予想される。ピークは4~5月で、当面大きな山が来ることはないと見込まれる。

トマトは、愛知産は12月までは平年の70%ペースの出荷となり、1~2月についても回復はほぼ期待できず、現状のペースで推移すると予想される。樹勢が弱い状況にある。熊本産は2月も着果が少なく、例年の60~70%の一定した出荷が続く見込みである。Mサイズ中心のSで、この時期としては小ぶりの物が多くなると予想される。

ミニトマトは、熊本産は1月初旬時点での出荷実績は前年比78%となっている。これは高温下での苗作りが悪かった影響で、本来は加温の開始で回復してくるが、苗自体の不出来から回復は見込めず、1月前半でやや増えるものの、2~3月も80%程度の出荷が続く見込みである。栃木産の越冬ものは例年よりやや少ないが、黄化葉巻病の発生が影響している。1月下旬からの春ものが開始して数量が増え、2月は例年並みとなると予想される。中心サイズはMで、Lも多く見られる。品種は越冬ものは「かれん」中心に「りんか」で、春ものは「かれん」と「桃太郎ブライト」を中心に「TTM179」である。

ピーマンは、宮崎産は12月までは平年の60%で、9月に入っての雨続きと10月の天候不順で根の張りが悪いことが影響した。現在は回復してきているが、2月は平年の80%程度に留まると予想している。中心サイズは平年並みのMとなっている。茨城産の春ピーマンは1月下旬からの開始が予想され、花芽もついて順調に生育している。ピークは5~6月であるが、2月は平年並みの出荷が予想される。作付けは前年並みである。

さといもは、埼玉産の24年産は平年並みの収穫量となっており、年明けには室に入れて貯蔵している。出荷は12月より減少しているが、3月に種いもの残りが出荷され、やや増える可能性がある。中心サイズはLと2Lが同程度の割合であり、品種は「土垂」と「蓮葉芋」が7:3の割合である。

ばれいしょは、鹿児島産は徳之島の「ニシユタカ」が例年と同様の1月末から開始し、本格的な出荷は2月中旬頃からである。自然災害は特にないが、鳥の食害は発生しており、それでも前年より多く、3月初め頃までピークが続き4月10日には切り上がる見込みである。北海道全体の生産量は過去5年の平均の98%とやや少ない。野菜全体の作柄が悪いことから引き合いが強い。ばれいしょの作柄は悪くなく、仕上がりも平年並みである。十勝産は小ぶりであるものの、全道ではL・Mサイズが中心である。北海道産(道南)の「今金男しゃく」は平年より若干多く豊作基調である。1月末をめどに出荷するが、市場の販売は2月上旬までと見込まれ、中心サイズはL大である。

たまねぎは、北海道全体としては小ぶりの仕上がりであり、L大が価格を引き上げているため価格高となっている。年明けは荷が薄くなり、例年より半月早く3月いっぱいで終わる可能性が見込まれる。北海道産(道東)の進捗状況は平年並みで、2月も前年並みの出荷が予想される。収穫量は平年比でやや減である。中心サイズはL大である。静岡産は1月初旬時点でやや出遅れている。「ホワイト」の葉付きは1月で終わるが、白たまねぎは3月まで出荷される。黄たまねぎも開始しているが少なめとなっており、ほぼ4月までの出荷で、5月は少量と予想される。今のところ作としては平年並みと予想され、大玉に仕上がって生産量が伸びた前年より減となることが見込まれる。

ブロッコリーは、愛知産は8~9月の天候不順により播種せず、また12~1月の低温もあり平年の半分に届かない不作となっている。1月には増加し始め、2月にはほぼ例年並みの出荷となり、ピークは3月まで続くと予想される。香川産は通常通り定植は順調に終了し、作付けは前年より若干増えている。出荷のピークは1~2月であるが、3月も量的には多く出荷できると予想される。干ばつで生育に時間がかかっているが、1月6日の降雨により、遅れが若干解消される見込みである。熊本産は干ばつと低温で計画通りの出荷ができておらず、1月6日の降雨はこれが解消されるほどの量ではなく、1月は少ないままで2月下旬から増量してくると予想される。

かぼちゃは、沖縄産は台風が接近した影響により定植が遅れたものの、生育は順調で収穫が開始したところである。東京市場での販売は1月20日からと例年より早い。ピークは3月中旬と予想されるが、生育はやや遅れており、2月の出荷は例年より少なめと予想される。「栗五郎」と「えびす」がそれぞれ30%ずつで、残りの品種はさまざまである。輸入のメキシコ産は11月から入荷開始し、年末年始から本格的に増えてきている。主力産地はエノラ州エルモシーヨで、現地は高温傾向であったため仕上がりはそれほど良くない。生育期間が短かったということで、全般として小ぶりに仕上がっている。輸入は6月いっぱいまで続く見込みである。店頭価格は例年より高めを予想している。

ごぼうは、主力産地の青森産は、12月以降の掘り採り作業は緩やかとなっている。夏の暑さの影響により虫害の発生が多く見られ、高品質の物が少なく、曲がりや二股などの発生率も例年より多い。11月まで例年並みの価格推移であったが、12月には値が上がってきた。加工筋からの引き合いは2Lサイズ中心に高まっており、これは中国が日本への輸出に熱心でなくなっていることも理由の一つである。

かんしょは、茨城産は2月中旬から「べにまさり」が出荷開始する。「紅ゆうか(べにはるか)」も併売されるが2月いっぱいまでで、「ベニアズマ」は6月に開始する。収穫の前半まで大ぶりな物が多く豊作と予想されたが、後半は小ぶりの物が多く、全体的には平年並みとなった。

たけのこは、熊本産は12月から出荷開始した。熊本産は九州では唯一の表年に当たり、昨年を上回る出荷が予想され、1~2月中旬まで2キログラム箱で、下旬から4キログラム箱になると見込まれ、掘り取る農家数に変化はないが、量は前年の150%と多めの出荷が予想される。福岡産はたけのこが出てからでないと分からないが、裏年といわれている。前年は収穫が終わっても葉が落ちず、通常の年であれば4月10日前後にピークが来るが、葉が落ちなかった年は3月25・26日頃にピークが来る可能性がある。いずれにしても今後の気温と雨を中心とした天候次第となる。

セルリーは、静岡産は夏の猛暑の影響により、平年に比べ少なめの出荷となっているが、1月初旬時点では回復してきている。2月は夏の暑さの影響を脱して、現在よりも良好となると予想され、ピークは1~2月となり、3月に減少すると見込まれる。

アスパラガスは、佐賀産は1月6日から選果を開始したが、作付けの減少により前年比でやや少なめの出荷が予想される。無加温のハウス栽培であるが、地面の保温開始が農家によってばらつきがあるものの、例年であれば3月上旬に増え、4月に立茎に入り減少してくることが見込まれる。

ハウスすいかは、熊本産は生産者の高齢化による自然減で、ピーク時の半分ぐらいの生産量になっている。1月末頃から始まり、2~3月は週に1~2回東京市場で販売する計画である。増えて来るのは4月に入ってからで、前年比では90%程度と予想される。

いちごは、栃木産は12月の出荷は少なめであったが、年明けの数量は伸びてきており、1月は通常通りかやや多く、2月には再び減少し、3月は増加に転じるといった出荷が予想される。

(執筆者:千葉県立農業大学校 講師 加藤 宏一)