情報コーナー (野菜情報 2013年7月号)

情報コーナー (野菜情報 2013年7月号)

薬味の歴史と夏の薬味

鎌倉女子大学 名誉教授

成瀬 宇平

【要 約】

夏は冷たい麺に、冬は温かい鍋に欠かせないのが、ねぎやしょうがなどの「薬味」である。薬味は料理に添えると香りや彩りが加わり、食欲をそそる効果と、体を温める、消化を助けるといったさまざまな効用もある。日本における薬味は、「薬膳」と同様に薬効が期待されている。一度の食事で利用する量は、薬膳に比べれば非常に少ないが、薬味をうまく取り入れて、夏バテを回避できる体づくりに役立てたい。今回は、薬味の歴史と夏に利用する薬味や効能を紹介することとする。

はじめに

中国では、数千年前から生薬の原料や材料として自然界に存在する全ての植物や動物は、健康の維持増進にとっては重要な食べ物であるという「食医同源」「食薬同源」の思想があった。この思想を守り続けたことにより、「中医学」が生まれ、発展し、現在も伝承されている。中国の「食医同源」「食薬同源」は、日本に入り「医食同源」となり、現代栄養学や健康づくりの理論と調理や食事指導において参考にされている。

予防医学である中医学から発展した「薬膳」。日本料理で使われる材料にも、食材の持っている香りの成分や刺激性成分が、料理のおいしさを引き立て、食欲を増進させる効果が期待されており、「薬味」として利用されている。

1. 薬味の利用はいつ頃からか(薬味の始まりはうどんの食べ方から)

(1)江戸時代のうどんの薬味

平安前期には、8種類の唐菓子が日本に伝えられていた。この中の一つに現在の麺類の祖型といわれている、餡の入った餛飩(こんとん)も存在していたと伝えられている。江戸時代初期の寛文年間(1661~72年)には、うどんは江戸の町の人々にも人気となる。この頃、うどんを食べる時に、薬味も使われるようになった。『たべもの起源事典』(岡田哲 編集、東京出版、2003年)によると、江戸時代の古典書籍には、「薬味として梅干し、垂れ味噌汁、鰹の汁、胡椒、大根、醤油汁がよい」と記録されている。しょうゆは、江戸時代前期頃から作り始められた。下総国(現在の千葉県の野田や銚子)で作られた濃口しょうゆは、利根川を利用して大消費地江戸(東京)へ運ばれたことが、江戸でのしょうゆの広まりの要因ともなっている。現在では、しょうゆ、みそは薬味でなく調味料の部類になっており、しょうゆやみそが普及する以前のうどんの調味料は、梅干しや梅酢、カツオの煮汁の「鰹魚煎汁(かつおのいろり)」で、現在の「だし」であった。江戸時代の薬味の中で、現在の薬味に当たる食材はコショウとだいこんといえよう。

(2)蓼は平安時代から使われていた

アユの塩焼きを食べるときには、必ず「たで酢」が供される。蓼(たで)の種類はいくつかあるが、料理に使うものとしては「柳たで」が多い。平安前期の『和名抄(わめいしょう)』(935年以前)には、蓼は古くから魚の生臭みを消すために使われていたとの記録があり、室町後期の『四条流包丁書』(延徳元(1489)年)には「ナマス(魚の酢の物)には蓼が合う」と記載されている。

(3)ワサビは古くからそばの薬味だった

ワサビの古名は「和佐比」と書き、ふるくから山野に自生した。奈良時代には食用として利用されていたとも伝えられている。江戸中期の『

うどんの薬味、アユの塩焼きやすしの薬味から、江戸時代には薬味の効果を経験的な知識から理解されていたと推測できる。普段の食材を、より一層おいしさを引き立てるために考えられた先人の手柄であったといえる。

2. 薬味の概要と種類

(1)薬味としての野菜類

薬味は、生臭い匂いを消すか緩和する働きのある成分を含み、料理の外観も食味も向上させる効果のある野草、栽培野草、種子および果実類である。また、刺し身の盛りつけに使うつまやけんも薬味に含まれる。実際には、薬味となる植物は、乾燥させて粉状にしたもの、すり下ろしたもの、刺し身のつまのように千切りにしたものや、植物の葉や芽を形のまま、器に盛りつける場合もある。

薬味の食材は大きく分けると、①葉や茎を中心としたシソやねぎ類、②ユズやカボスのようなかんきつ類の皮、③主な可食部が根のだいこん、種子類を乾燥粉末したスパイス系となる。

日本で最も多く利用される薬味としての野菜類には、オクラ、カイワレダイコン、シソ(青ジソの葉の大葉など)、タデ、ねぎ(長ねぎ・たまねぎ)、アサツキ、ワケギ、みつば、みょうがなどがある。この中で刺し身のつまに使われるものは、大葉(青ジソ)・穂ジソなどがあり、調理人や料理研究家によって、いろいろ工夫されている。カツオの刺し身の場合はにんにく、ワサビが薬味になり、天ぷらを食べるときには塩と薬味を合体させた食卓塩が用意されている店が多くなった。薬味は、季節感を表現する大切な役割を持っており、春先にとれるフキノトウや行者にんにくが使われることもある。

シソ特有の香りの成分のペリラアルデヒドは、爽やかな香気は示すが強くないので、シソの入った梅酢をサラダに使うことによる爽やかな香りは、さっぱり感がある。

ねぎ、アサツキ、たまねぎ、にんにくのような茎が葉のようになっている植物に共通しているところは、アリインが分解したアリシンやスルフィドというイオウ化合物が存在していることである。この成分は炒める、焼く、煮るなど加熱することで甘みのある別な形のイオウ化合物に変わる。たまねぎや長ねぎをいためると甘くなるのは、アリインに由来成分の変化による。ただし、アリインは私たちの体内では、ビタミンB1の吸収を促進する働きがあるので、ねぎの生の風味とビタミンB1の摂取を考慮した場合は、うどんやそばの薬味として食べたほうがよい。薬味として利用する場合は、摂取量が少ないので、ねぎやその仲間の野菜をたくさん食べるように工夫したほうがよい。うどんやそばの薬味としてのねぎの関係は、うどんやそばの主成分であるでんぷんが体内で効率よく働くためには、ビタミンB1が必要であるから、薬味は積極的に取り入れたほうがよい。

薬味としての利用範囲も利用量も多いだいこんの辛味も、にんにくやねぎと同じ成分であるから、健康や食欲増進のために利用したい根菜類である。薬味として利用した場合に、さっぱり感があるのは、水分が多いからである。だいこんもおでんの具として煮ると甘くなるのは、辛味の成分であるイオウ化合物が甘みのある物質に変わるからである。最近の天ぷら専門店で食事をすると、何種類かの塩が用意してある。揚げたての天ぷらをカウンターに居る客に向かって、「○○塩で食べてください」と小さな声で教えてくれる。すでにセットされている天つゆとだいこん下ろしは、いつ、どのようにして食べるのがよいか、店主に聞くと「お好みで」と答えるが、親切な店主なら天つゆにだいこん下ろしを入れた「箸休めに」と、もう一度教えてくれるはずである。

(2)薬味としての根菜類

薬味として使われる根菜類には、だいこん(だいこん下ろし、紅葉下ろし、刺し身のつま)、しょうが、ワサビ、にんにくなどがある。だいこんの辛味成分とにんにくの臭み成分については、上に述べたように加熱すると甘みのあるイオウ化合物に変わるので、魚の刺身の場合は生のものがよい。とくに、カツオのたたきや刺し身は、カツオの赤色の成分であるヘモグロビンやミオグロビン、エキス分の中トリメチルアミンの匂いを強く感じるので、だいこん下ろし、にんにく下ろしなどでカツオの身を包むようにのせて、包丁や手でたたき、薬味の中の成分をカツオに浸み込ませる。ワサビは刺し身に欠かせない薬味である。ワサビの根のすり下ろし方は、小さな目の下ろし器(サメ皮の下ろし器)でなるべく空気に触れる面積が大きくなるようにすれば、辛味の元の成分は、辛味成分と甘みのあるブドウ糖に分解するので、滑らかで上品な辛さとなる。脂肪分の多いマグロのトロの刺し身にワサビを載せる場合は、刺し身に大根下ろしを載せ、その上にワサビを載せればワサビの辛さを味わえる。

3. 薬味の効用

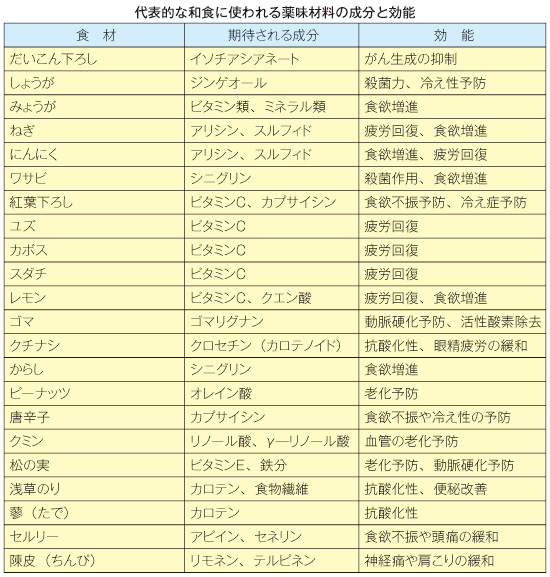

薬味の効用については、表にまとめてみた。ただし、和食で使われる薬味に制限した。

さいごに

もともと、「薬味」は中国語の医学用語であり、「くすりの性質」を象徴する概念が規定されていたと伝えられている。日本でも薬味の健康や衛生に関する効果は、経験的に知っていたと思われるが、日本料理における薬味は料理の優れた脇役として発達してきている。日本料理での薬味の使い方は、健康や殺菌に関する効果の期待と、穏やかな香りで素材を生かし、守り、より一層おいしく食することができる狙いがあるといえよう。より一層のおいしい料理と健康維持のためにも、薬味の利用も食生活の知恵の一つである。