情報コーナー (野菜情報 2013年6月号)

情報コーナー (野菜情報 2013年6月号)

東日本大震災による津波被災農地からの復興

~再び土耕いちごを作ろう~

東京農業大学応用生物科学部

教授 後藤 逸男

【要 約】

2011年3月11日に発生した東日本大震災により、大きな津波被害を被った福島県相馬市のいちごハウスと水田で復興支援活動を行った。農地表面に堆積した津波土砂を元の土壌と混層し、転炉スラグを施用して雨にあてた結果、急激に塩類濃度が低下した。転炉スラグの施用により、津波土砂混層に伴う土壌酸性化を回避することもできた。いちごハウスでは、2011年9月から野菜栽培を開始し、2012年9月にはいちごを定植して完全復興を果たした。高設ではなく土耕いちごに拘ったわけは、塩類濃度に弱いいちごの土耕栽培を復興できれば、水稲や大豆栽培の復興にも繋がると考えたからである。その後、同地域の激甚被災水田でも同様の除塩方法により、2012年5月から2年ぶりの稲作を再開した。

1.はじめに

東日本大震災の大津波により流失や冠水等の被害を受けた農地面積は、宮城県で13,430ヘクタール、福島県で5,460ヘクタールにおよび、被災6県では21,480ヘクタールに達した。これらの内、2012年までに営農が再開された農地は40%程度に過ぎない。福島県では原発事故による影響で津波被災農地から復興した農地はわずか数%で、特に海岸に隣接する津波被災地域での本格的復興作業は、これからが本番である。

また、福島第一原発から30キロ圏内とキログラム当たり5,000ベクレル以上の放射能汚染農地では、23年度産水稲の作付けが制限されたが、福島県内の水田でキログラム当たり放射性セシウム500ベクレルを超過する米が見つかった。そのため、福島第一原子力発電所から半径20キロ圏内の警戒区域と計画的避難区域、および福島市、伊達市、二本松市、相馬市の一部地域では、24年度産水稲作付けが制限されることになった。福島県内のそれ以外の水田では、水稲への放射性セシウム吸収抑制対策としてゼオライトとカリ肥料が施用された。その結果、キログラム当たり100ベクレルを超過した玄米は0.0007%に留まった1)。25年産米については、原発から半径20~30キロを中心に作付け制限地域、作付け再開準備地域2)が設けられ、全域がそれらに該当する相馬地域の南相馬市と飯舘村では、3年連続で制限を受けることになった。

まさに、日本にとってはこれまで経験したことのない未曾有の農業災害に対して、今こそ農業技術者、研究者が復興に向けて総力を注ぎ込まなければならない。2011年4月末には、東京農業大学内に福島県相馬市およびその周辺を主な対象地とする「東日本支援プロジェクト」が結成された。筆者らは直ちにそれに参画し、5月1日より相馬市の被災地に入った。普段の現地調査であれば、研究室の学生を同行させるところであるが、現地の状況が把握できないため、初回は筆者とスタッフだけで出かけた。

2.津波で被災したいちごハウスの復興から始めた支援活動

福島県相馬市で目にした大津波による被災の光景は想像を絶するものであった。特に、「松川浦」の西に拡がる水田には、砂州に植えられていた松が大量のがれきとなって積み重なり、その中に車やトラクター、打ちあげられた漁船が横たわっていた(写真1)。用排水設備も津波による被害を受けたため、湛水状態の水田が広範囲に拡がり、表面は厚さ5~10センチの津波土砂で被われていた。「元の水田に戻るのに何年かかるだろう?」地元農家の悲惨な叫びであった。海岸から2キロ程度離れると、がれきの量は少なくなり、津波土砂の厚さも5センチ程度となった。また、水田には水がなく、表面にはナトリウムを多量に含んだ粘土特有の亀裂ができていた(写真2)。

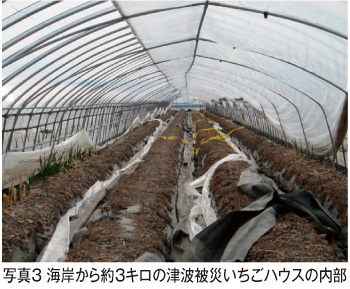

5月3日には、海岸から約3キロの距離にある和田のいちごハウスを訪れた。この地域は海岸から川をさかのぼって来た津波の被害を受けたため、がれきはほとんど見られず、いちごハウス自体には被害はなかった。しかし、津波を受けて収穫中のいちごは全滅し、ハウス内の畝間には約10センチの津波土砂が堆積していた(写真3、4)。福島県相馬地域における農業被害は、津波による被災と福島第一原発事故に伴う放射能汚染であった。どちらも早期復旧・復興を目指すべき重要課題である。不良農地の土壌改良や土壌診断などに携わってきた筆者らのこれまでの研究経験をすぐに活かせる支援は、前者の津波被害と判断し、いちごハウスと水田の早期復興に向けて活動を開始した。

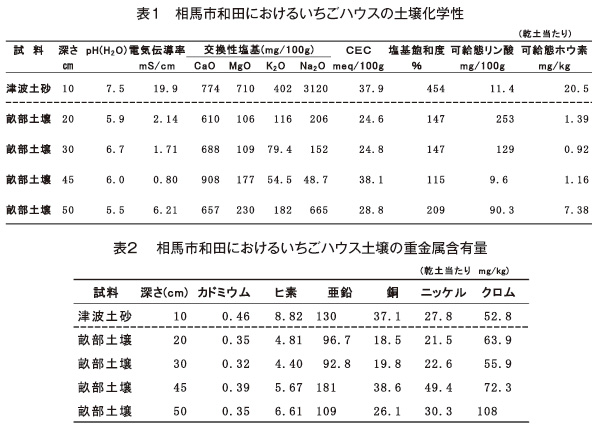

3.農地表面に堆積した津波土砂を取り除く必要はない

2011年6月に発表された農水省の除塩マニュアル3)によると、「津波により海底の土砂がほ場に堆積している場合は、ほ場外に除去することを基本とする。」としている。しかし、土砂の除去・処分には多大な労力を必要とする。現地ではこの土砂を「へどろ」といっているが、相馬市内から採取した20点ほどの土砂を分析した結果、良質な粘土と肥料成分として有効なカリウムやマグネシウムを多量に含むこと(表1)、カドミウムやヒ素などの有害元素含有率は被災前の土壌と大差ないことが分かった(表2)。

和田地区で同じように被災したいちご農家では、ボランティアの応援によりハウス内に堆積した津波土砂の除去作業を進めていた。筆者らが支援対象とした農家でも、最初に訪れた数日後には同じ作業を予定していたが、土砂の分析を行うので、除去作業を延期するように勧めたところ、それを受け入れてもらえた。そこで、先ず3月11日以降手付かずとなっていたハウスの屋根のビニールと畝のマルチを剥ぎ、雨にあてた。その後、土砂の分析値を示して、その性質を説明したところ、6月には被災農家自らが津波土砂を元の作土と混層した。これを見ていた周りの農家もそれに追随した。なお、津波で流された集落周辺の農地では、土砂中にガラスや瓦の破片などの異物が多量に混ざっているような場合には、土砂を除去するなどせざるを得ない。また、海岸の近くでは、砂を主体とする土砂が30センチ程度堆積しているような水田では、除塩後畑への転換を図ることも検討すべきである。

4.雨に優る除塩資材なし

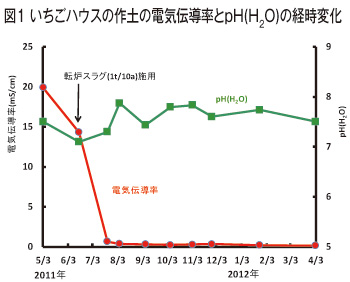

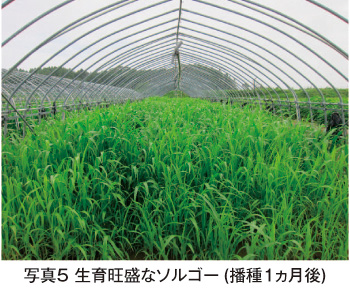

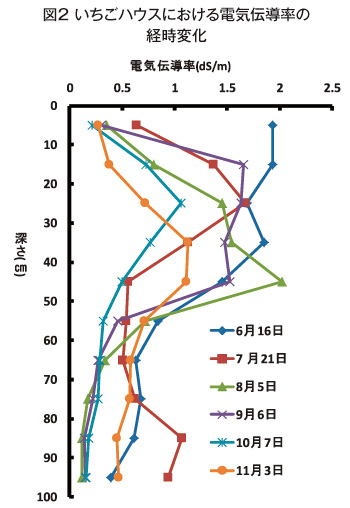

農業専門誌などには、津波による農地被災直後から、数多くの除塩資材や耐塩性植物の導入などに関する記事が掲載された。しかし、津波被災農地に浸入した塩分の主成分は塩化ナトリウム(食塩)で、ナトリウムイオンと塩素イオンからなる。その中の塩素イオンは土壌に吸着されにくいため、水で容易に流すことができる。筆者らはこのような土壌学の基本に立脚して雨による塩分除去を企てた。ただし、農地表面には亀の甲羅状に固まった津波土砂が堆積していたので、そのままの状態で雨に当てても十分な除塩効果は期待できない。除塩には筆者らが和田地区で行ったような土砂と作土をよく混和した上で雨に当てることが有効であった。その方法により、図1のようにいちごハウスでは、8月5日(94日目)には土壌中の塩類濃度の指標となる電気伝導率が大幅に低下し、ほぼ除塩が完了したので、それを確認する目的でソルゴーを作付けた。このソルゴーは本来飼料作物であるが、野菜産地では夏季の緑肥作物としてよく利用される。播種後順調に発芽して、1カ月後には人の背丈ほどに大きく生長した(写真5)ので、それをすき込んだ。有機物を農地に投入すると土壌団粒化が促進される。その結果、透水性(水はけ)が改善され除塩が進む、それがソルゴー作付けの目的であったが、それ以上に効果があったことは、勢いよく生長するソルゴーを目の当たりにした農家の営農意欲の復活であった。

なお、雨により土壌表面の塩分は下層に移動してやがて地下水に流れ込み、最終的には海に戻る。そのため除塩を促進するには、下層土の透水性を改善することが有効である。特に、水田には作土の下に緻密なすき床があるため、弾丸暗渠耕(地下排水耕)を施して土壌水の縦浸透を促進することが有効である。

5.石こうや炭カルではなく、転炉スラグを選択した

雨により土壌中の塩分が作土から下層に流れて土壌の電気伝導率が植物栽培可能なレベルまで低下しても、塩化ナトリウム中のナトリウムイオンは、土壌コロイドに捕捉された交換性ナトリウムとして存在する。土壌中にこの交換性ナトリウムが多量に残存すると、土壌粒子が分散するため、表面が乾燥する際に固結した板状の土膜(板状構造)ができて、野菜や作物の発芽に悪影響を及ぼす。すなわち、雨水に当てるだけでは完璧な塩害対策とならない。そこで、石灰資材を施用して、土壌とよく混層することが必要となる。その理由は、土壌に吸着されたナトリウム(交換性ナトリウム)を石灰資材から供給されるカルシウムイオンで剝ぎ取り、水溶性ナトリウムに変えるためである。水溶性ナトリウムは塩素イオンと同じように下層へ移動しやすくなる。カルシウムイオンが土壌に吸着されると土壌粒子が固結するため、乾燥時に土壌表面の板状構造の形成が抑制される。

1999年に台風18号による高潮被害を被った熊本県八代地域では、このような対策資材として石こう(CaSO4)、消石灰(Ca(OH)2)、炭酸カルシウム(CaCO3)などが施用された4)。それらの施用量は、10アール当たり150~200キロ程度で、施用する資材は土壌pHにより選んでいたようである。この中で交換性ナトリウムを除去する最も効果的な資材は石こうであるが、他の資材より水によく溶けるため持続効果に欠け、さらに土壌酸性改良効果は全く期待できない。一方、消石灰と炭酸カルシウムはカルシウム主体の資材であるため、土壌中の塩基バランスを崩してしまう。塩害対策として施用する石灰資材の選択は除塩効果や土壌pHだけではなく、石灰補給持続効果、石灰と苦土のバランスなどを考慮して決めるべきである。

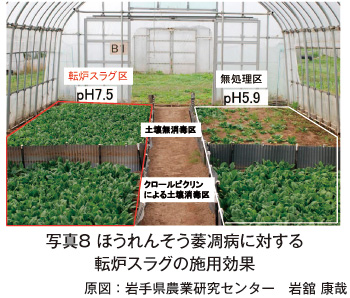

筆者らが選択した石灰資材は、製鉄所の製鋼工程で副生される転炉スラグ5)であった。その原料は鉄鉱石・石炭・石灰岩で、有害成分を含んでいない。主成分はケイ酸カルシウムで、副成分としてフリーライム(生石灰)・マグネシウムの他に鉄・マンガン・ホウ素などの微量要素を含むため、転炉スラグを土壌に施用してpH(H2O)を7程度以上まで高めても、作物に微量要素欠乏をきたしにくい。写真6では、苦土カル(苦土石灰)区に見られるような障害が転炉スラグ区では認められない。苦土石灰に微量要素肥料(FTE)を併用すると障害が回避されることから、転炉スラグは微量要素を補給できる土壌酸性改良資材であることが分かる。また、炭酸カルシウムや苦土石灰などより、緩効的な土壌酸性改良資材であるので、津波土砂中のパイライトの酸化による土壌酸性化にも対応できる。なお、転炉スラグには鉄が含まれるため従来から水田での老朽化(秋落ち)防止のための含鉄資材として農業利用されてきたが、最近ではその土壌酸性改良効果を利用したアブラナ科野菜根こぶ病5)やウリ科ホモプシス根腐病、フザリウム病対策資材として注目されている(写真7、8)。さらには、水田でのメタン発生抑制資材として、あるいは転炉スラグ中には1~2%のリン酸が含まれるため、枯渇が懸念されるリン鉱石の代替資源として有望視されている資材でもある。土壌酸性改良資材といえば苦土石灰があまりにも広く普及しているため、転炉スラグの名前さえ知らない人が多い現状ではあるが、れっきとした肥料であり、粒径の違いにより細かな副産石灰資材あるいは粗い特殊肥料として流通し、全国どこでも入手可能な資材である。

6.土耕いちご復興へのこだわり

和田地区のいちごハウスでは、2011年6月の津波土砂混層と同時に転炉スラグを10アール当たり1トン施用した。八代沿岸での高潮対策時あるいは通常の石灰資材施用量に比べて著しい多量施用であるが、これが筆者らの30年に及ぶ研究で得られた転炉スラグを使いこなす「こつ」である。転炉スラグは、従来の炭酸カルシウムや苦土石灰に比べて速効的な土壌酸性改良効果に劣るが持続効果に優れるため、初期に多量施用すれば5年間程度は効果が持続する。

いちごハウス土壌のpH経時変化は図1のとおりであった。6月16日(44日目)に転炉スラグを施用したいちごハウスでは、8月5日から11月3日までpHが8近くにまで上昇した。その後低下傾向を示し、2012年4月3日には7.5となった。

津波土砂中には、少量のパイライト(黄鉄鉱)と呼ばれるイオウ化合物が含まれる。空気から遮断された海底では安定な物質であるが、地表に打ちあげられ空気に触れると徐々に酸化して硫酸を生成する(酸性硫酸塩土壌)。このような現象は干拓地で従来からよく知られていた6)ため、津波土砂混層後の土壌酸性化は想定の範囲であった。実は、緩効性の高い転炉スラグを選択したもうひとつの理由がそこにあった。転炉スラグを10アール当たり1トン程度多量施用すれば、パイライトを含む土砂を混層しても硫酸生成による土壌酸性化は起こらなかった。

このように、2011年9月にはいちごハウスの作土は十分な除塩とpHの調整が達成できたが、図2のように深さ40センチくらいの下層にはまだ高濃度の塩分が残っていた。この段階で、ハウスに屋根を掛けいちごを作付けすれば、下層の塩分が作土に上昇する可能性が考えられるため、塩分に弱いいちごの作付けをもう1年我慢して2012年秋からとし、それまではほうれんそう、かぶ、スナップエンドウなどの換金野菜を作付けることにした。

2012年9月までには下層の塩分濃度も低下したので、念願のいちご苗を定植した。その後順調に生育し、2013年1月から収穫を始めた。津波による激甚的な被害を被ったこの地域のいちご産地の中での土耕いちご再開第1号となった(写真9)。小規模な農家であるため、全て地元JAの農産物直売場で販売していた。そこには被災したいちご農家が復興組合を結成して新たに作った高設いちごハウスで生産したいちごも並べられており、味の良い土耕いちごから先に売れるとのことであった。

この地域と同様に津波による大きな被害を受けた宮城県の産地では、土耕でのいちご栽培を断念し、高設栽培に切り替えた農家も多いが、筆者らはあくまで土耕いちごの復興に拘った。その訳は、いちごが最も塩類障害を受けやすい植物のひとつだからである。土耕でのいちご栽培が復興できれば、津波被災地の大部分を占める水田での水稲や大豆栽培のための復興方法をマニュアル化することができる。

7.いちごハウスから水田の復興へ

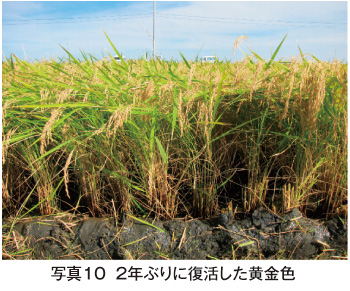

和田地区のいちごハウスでの除塩をほぼ終えた2011年9月から、相馬市岩子の激甚被災水田(写真1)の除塩を開始した。その手法の基本はいちごハウスと同様であるが、異なる点は津波土砂混層時に転炉スラグを施用しなかったことである。その後の検討で転炉スラグの施用時期は混層時ではなく、大方の除塩が終了した時点の方がよいと判断したためである。2012年4月には土壌の塩類濃度が水稲栽培の可能な0.4mS/cm程度にまで低下したので、その時点で転炉スラグを10アール当たり1トン施用し、パイライトの酸化による土壌酸性化を抑制した。5月には田植えを行い、9月には1.7ヘクタールの除塩水田から約11トンの「ひとめぼれ」を収穫することができた(写真10)。もみの反当収量は630キロで被災前より増収した。

この水稲について、放射能や有害元素の分析を行った結果、玄米だけではなく、その数倍に達する茎葉(わら)からも放射性セシウムは全く検出されなかった。また、玄米中のカドミウムやヒ素含有量は基準値よりはるかに低く、全く問題とならない値であった。この「ひとめぼれ」を「そうま復興米」と名付けて、各種イベントで販売支援を行った結果、2013年5月現在で完売となった。

相馬市内で津波により被災した約1,000ヘクタールの水田のうち、2012年に作付けが再開されたのは、海岸から離れていて比較的被害が軽微であった地域の約140ヘクタールで、筆者らが取り組んだような激甚被災水田では上記の1.7ヘクタールが復興第1号であった。

2013年には、大手鉄鋼メーカーから転炉スラグの支援を受け、1.7ヘクタールの点を50ヘクタールの面に拡げる「そうまプロジェクト」が4月より開始された。相馬市における津波からの農地復興は着実に進みつつある。

参考文献

1)福島県・農林水産省:放射性セシウム濃度の高い米が発生する要因とその対策について、

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/pdf/kome.pdf、(2013)

2)農水省:25年産米に関する作付け制限等の指示について、平成 25 年産米に関する福島県管理計画、

http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kokumotu/pdf/130319-05.pdf(2013)

3)農水省農村振興局:農地の除塩マニュアル、

http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/sekkei/pdf/110624-01.pdf (2011)

4)熊本県八代農業改良普及センター:台風18号技術対策資料集、熊本県(2001)

5)後藤逸男・村上圭一:根こぶ病、おもしろ生態とかしこい防ぎ方、農文協(2006)

6)久馬一剛他:特集「酸性硫酸塩土壌」、アーバンクボタ

No.25、http://www.kubota.co.jp/urban/pdf/25/index.html(1986)