情報コーナー (野菜情報 2013年2月号)

情報コーナー (野菜情報 2013年2月号)

熱ショック処理を使った植物の病害防除について

茨城大学農学部附属フィールドサイエンス教育研究センター

准教授 佐藤 達雄

【要 約】

植物を数十秒から数分間、40~50度の高温にすると、植物はさまざまな反応を起こします。なかでも、病害に対する抵抗性が誘導され、病気に掛かりにくくなる現象があります。この仕組みを利用し、いちごに温湯を散布してうどんこ病などへの抵抗性を引き出す温湯散布装置を開発しました。週1回、この処理を行うことで農薬ののべ散布回数を1/3程度に削減できると考えられました。この処理は最近、問題になっている薬剤耐性菌対策としても有効であり、またミツバチ、マルハナバチなどの花粉媒介昆虫の活動にも悪影響がありません。環境に配慮した農薬代替技術であるということができます。

1. はじめに

現代の世界の農作物生産において、農薬は必要不可欠なものです・・・と聞くと驚かれる方も多いと思います。例えば家庭菜園では害虫を1匹ずつ手で取り除き食酢や重曹を散布すれば、ほかに農薬を使わなくても野菜を収穫できるかもしれませんし、収穫したほうれんそうの葉裏から芋虫が出てきても愛敬で済むかもしれません。しかしながら、これが国や地球規模の話となると別です。全ての人々が飢えることがないように安定的に食糧を供給することは農業に課せられた使命であり、そのためには農業が自立した産業として育成される必要があります。農薬を使わず毎年数パーセント程度の収量変動の範囲内で食料を生産するのは、現代の技術ではほぼ困難といえます。わが国では農薬取締法によって農薬の使用は厳しく取り締まられており、定められた使用基準に従う限りにおいては一応、科学的に安全ということができそうです。しかしながら農薬一辺倒の病虫害防除には、安全性とは別の問題があります。例えば農耕地内のみならず周辺の無関係の生物、生態系までにも影響を及ぼしてしまうこと、農薬のコストや散布労力が生産者にとって大きな負担となっていることが挙げられますが、さらに農薬が効かない薬剤耐性菌や薬剤抵抗性害虫の出現は生産現場で非常に大きな問題になっています。これらの負の側面の克服を目指し、現在では農薬以外のさまざまな防除技術(農薬代替技術)を組み合わせて総合的に病害虫の被害を抑える技術も普及してきました。この中に、植物の免疫システムを活性化させ病気に掛かりにくくするという発想があります。昔から健全な植物は病気になりにくいという経験則が知られており、同じ植物にも病気に掛かりにくい(後天的に病害抵抗性が獲得されている)、掛かりやすい(病害抵抗性が消失している)状態があるのは理解できます。これは人間と同じで、私達も栄養を取って身体を鍛えると風邪をひかないと一般に言われます。

さて、人間の中でも、とりわけ日本人は温泉が大好きです。温泉に滞在して病気を予防、治療する「湯治」は古くから親しまれてきました。今回紹介する熱ショック処理は、植物の湯治とも言え、植物を一時的に暖め、その刺激で免疫を活性化させて病気の感染を防ぐことを目指したものです。

2. 熱ショック処理が植物におよぼす効果

長時間遭遇すると生存困難なくらいの高温に植物を短時間、曝露させることを、ここでは熱ショック処理と呼びます。植物に熱ショック処理を施すと、植物体内ではさまざまな変化が生じます。例えば高温に対する耐性が生まれ、より高い温度に耐えることができるようになること、さまざまな成分の含量が変動すること、植物の免疫システムに影響して病害に対して抵抗性が誘導されたり、逆に消失したりすることなどです。熱ショック処理により植物を病気に掛かりにくくすることができれば大変便利ですが、そのメカニズムの全体像はまだ解明されていません。その原因として、熱ショック処理後の植物体内では複数の反応が、互いに影響し合いながら起こっているからだと考えられます。温泉に入ると風邪をひきにくいのも、心理的な効果も含めいろいろな要因があり、はっきりと答えられないのと同じと思われます。現時点で大きく関与していると思われる反応は、以下のような、ストレスに対する植物のシグナル伝達の特性によるものです。

植物は、生育に不適な環境(ストレス環境)に遭遇するとこれに対して順応しようとします。高温、低温、紫外線、振動、傷など多くの要因がこのストレスとなり得ることが知られています。熱ショックは高温によるストレスの一種です。植物の葉に熱ショックが作用すると、葉は軽いやけどをした状態になります。やけどを起こした部位には活性酸素が発生すると考えられます。活性酸素は一般に細胞を損傷させますが、植物の場合、病原菌が植物に感染しようとした際の防御に関係する遺伝子を活性化させるシグナルとしても働くことが明らかになっています。ここでやけどの情報として植物体全体に伝達されたシグナルが病原菌感染の情報としても作用してしまい、その結果、植物は病原菌に感染したと錯覚して全身的に病害抵抗性を表すものと考えられます。植物の免疫システムはいくつか知られていますが、熱ショックは、少なくとも全身獲得抵抗性と呼ばれるサリチル酸をシグナルとした病害抵抗性を誘導することが分かっています。全身獲得抵抗性は、病原菌の感染や熱ショック以外にも紫外線照射などでも誘導することが可能ですが、振動や傷などで誘導される病害抵抗性は、サリチル酸とは異なるシグナルで伝達される別のメカニズムが関与していることが明らかになっています。私達はこれまで、きゅうり(図1)、いちご(図2)、トマトなどさまざまな植物で熱ショックが全身獲得抵抗性を誘導する効果があることを観察しました。

3. フィールドにおける熱ショック処理の効果

私達はまず、きゅうりの病害対策にこの方法を試してみました。きゅうりは通常、支柱に誘引して栽培される大型の蔓性作物ですので、作物体全体に処理を行うならばビニールハウスごと暖めてしまった方が簡単です。そこで、夏の暑い時期にハウスを密閉し、1時間ほど45~50度にした後に再び開放したところ、うどんこ病やべと病の発生が抑えられただけではなく、何種類かの害虫も熱死させることができました(図3)。ただし、この方法は夏しか実行できないこと、かなり慎重にやらないときゅうりにもダメージがあることなどから、広く実用化するのは困難でした。そこで次に着目したのはいちごです。いちごは秋から春にかけて栽培される作物ですので、ハウスを閉めきってもそれほど温度は上がらず、別の熱源を用意する必要があります。いちごの栽培では、光合成速度を上げて増収を図るため、ハウス内でLPガスを燃焼させ二酸化炭素を供給する技術(炭酸ガス施肥)が普及しています。今回はこれに着目し、家庭用のLPガス給湯器でお湯を沸かし、温湯をいちごに散布して熱ショックを与えるとともに燃焼ガスを炭酸ガス施肥に利用する一石二鳥を目指しました。また、いちごはきゅうりに比べて草丈が低く、全体に温湯をかけるのはそれほど難しいことではありません。そこで農薬散布用のノズルに温度が下がらぬよう発泡スチロール製のカバーを装着し、毎週、1株ずつ上から被せて温湯を散布してみました(図4)。その結果、葉温が20秒間、50度となるように散布すると、この時期のいちごの主要病害である、うどんこ病がほとんど発生せず、温湯散布には農薬なみの効果があることがわかりました。これは熱ショックによっていちごに病害抵抗性が誘導されただけではなく、熱による消毒効果や流水の洗浄効果が相乗的に作用したためと考えられました。

4. いちごでの実用化

いちごの栽培は、前年秋冬に育苗ハウスで親株の栽培を開始し、春から夏にかけて発生する匍匐枝から採苗した後、本圃にて秋の定植から翌年春までの収穫と、栽培期間が1年半以上にも及びます。また、炭疽病、萎黄病、うどんこ病、灰色かび病などの病害およびさまざまな害虫が常に発生しているため絶え間ない農薬散布が必要です。茨城県(2009)における化学合成農薬の、のべ使用成分回数(回)の慣行レベルは48回(促成栽培で5月まで収穫する場合)となっています。前述のとおり農薬をたくさん使用したから安全性に問題があるというわけではありませんが、いちごでは近年、既存の農薬が効かない、うどんこ病や灰色かび病薬剤耐性菌の出現が生産現場で大きな問題となっています。また、いちごの栽培にはミツバチやマルハナバチのような花粉媒介昆虫が必須です。農薬はこれらの害になるものが多く、散布前から影響がなくなるまで巣箱を回収するなど、取扱いにはたいへん神経を使います。そこで私たちは,必要に応じ農薬を併用しながら温湯散布を活用し、病害虫を効果的に抑制することを目指しました。

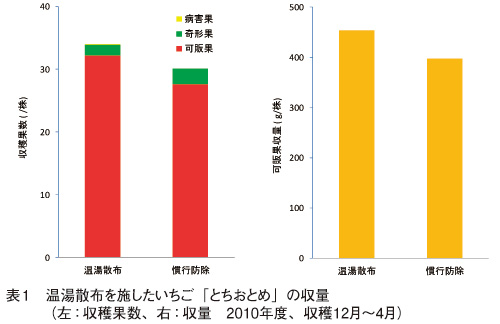

図5に試作したいちご用の温湯散布装置を示します。バッテリー駆動の自走式台車が分速50センチでゆっくりレール上を走行し、保温用のカバーで覆われたノズルから60~63度の温湯を散布していきます。この条件でいちごの葉温は20秒間、50度になります。温湯はハウス外に設置されたLPガス給湯器から上部に吊ったホースを通じて供給されます。1アールを処理するのに必要な温湯は約700リットルです。なお、ここで注目すべきことは、熱ショック処理がいちごの株の一部分だけでも適切な条件(20秒間、50度)となっていれば、誘導される病害抵抗性は全身的に現れるということです。したがって、消毒効果や洗浄効果は別としても株全体に均一に温湯を散布することに気を遣う必要はありません。この処理を毎週、行うことによって農薬を散布することなく、うどんこ病を抑制できます。ただし、この方法が万能というわけではなく、炭疽病や灰色かび病など別の病害に対しては、熱ショックによる抵抗性誘導効果は実験的には認められるものの、性質上これだけでは防ぎきれません。ハダニ類、ヨトウムシ類のように効果が期待できないものもあるため、必要に応じて農薬を併用することが必要です。天敵や非化学合成農薬を活用することも可能です。この処理の目的は、いちごを病気に掛かりにくくすることであり、病害が感染してしまってからの治療効果はありません。温湯散布処理が適切な条件で行われたならばいちごの生育に悪影響はなく、収量や糖度等の品質は慣行栽培と変わりません(表1)。生産コストについては、給湯器の燃焼ガスを全量、炭酸ガス施肥に使用する前提の試算では現行の炭酸ガス施肥のガス代の範囲内に収まります。理想的にはハウスを7区画に分け,1日1区画ずつ1週間で全体を処理するようにすれば炭酸ガス施肥の効果を最大限発揮できます。ただし、曇雨天日に温湯散布を行うと湿度が上がり、逆に灰色かび病の発生が増える危険性もありますので、天気やハウス内の環境条件をよく観察しなければなりません。この装置は現在、共同研究を行っているメーカーにより商品化のための改良が施され、「ゆけむらー」という愛称で市販されています。

5. 現状と今後の展開

大学の実証栽培圃で2カ年にわたって温湯散布の実証栽培を行ったところ、本圃ではハダニに対しては天敵を活用し、灰色かび病については過湿を防ぐ努力をすれば現行ののべ農薬使用回数を1/3から1/4程度に削減することが可能と判断されています。

現時点での温湯散布装置は一応の完成型に到達していますが、散布水量の節減やハウス内での取り回し、ハウス間の移動、土耕用装置、軽量・低コスト化など、まだ検討すべき点が多数あり、これらは今後、順次改良されていく予定です。本来、温湯散布の技術は生産上の問題を克服するために開発されたものではありますが、消費者の方にも親しんでいただくためPR用のマスコットキャラクター「湯苺あみ」を学生の手で作成しました(図6)。「あみ」は大学が立地する阿見町に由来します。今後、湯苺あみのシールが添付されたいちごが早期に市場等に出荷されることを期待しています。また、多くの植物では同様の方法で病害抵抗性を誘導できることが分かりましたので、農薬登録が少なく生産現場が苦労している作物、特に葉菜類についても順次、応用していきたいと考えています。