情報コーナー (野菜情報 2012年11月号)

情報コーナー (野菜情報 2012年11月号)

高齢化社会における国産野菜の利用拡大方策

~卸売市場業者を活用した間接取引の推進~

東京農業大学国際食料情報学部

教授 藤島 廣二

【要 約】

現在そして将来における社会のキーワードは「高齢化」である。高齢化は食生活の視点から見ると「食の外部化」である。「食の外部化」は当然、産地と実需者(中食・外食企業、加工食品企業等)との取引の増加を意味する。現在既に両者間での取引量は国産野菜の出荷量の半分近くに達しているが、今後はこの割合をさらに高める必要がある。しかし、そのための取引を両者間の直接的な契約取引として行う限り、「3(さん)・8(ぱち)の法則」等による制約を受けざるを得ない。それを打開し、国産野菜の実需者向け出荷を一段と拡大するためには、卸売市場業者が介在する形の産地・実需者間の間接取引の推進が重要である。

1. はじめに

「高齢者人口3,000万人超」。総務省が「敬老の日」に合わせてまとめた人口推計によれば、本年(2012年)9月15日時点で65歳以上の高齢者人口は3,074万人、総人口に占める比率は24.1%と、過去最高を記録した。しかも、今後2年もしないうちに団塊世代のすべてが65歳を超え、12年もたてば75歳を超える。すなわち、社会の高齢化は引き続き深化することになる。

したがって、野菜生産に限らず、今後の国内農業の維持・発展を図る上で、高齢化問題に真正面から取り組むことがますます重要となる。それは生産者の高齢化問題ということだけではない。需要側である消費者の高齢化にいかに対応するか、これも大きな課題なのである。

そこで以下では、「需要への対応」の視点に立って、高齢化社会の中で推進すべき国産野菜の利用拡大方策を明らかにするとともに、それに適した具体的な取組事例を紹介することにしたい。

2. 高齢化社会で進む食の外部化

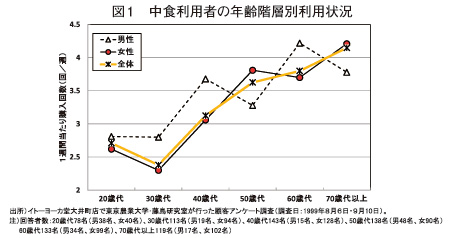

社会の高齢化が進むにつれて食料消費形態はどのように変化するであろうか。筆者の研究室ではイトーヨーカ堂大井町店の協力を得て、12年ほど前の20世紀末に、この種の変化に関する研究を行った。同大井町店は当時、総菜や弁当といった中食をメインとした実験店であった。通常、スーパーマーケットは入口に季節感を演出できる青果物を並べるが、ここでは入口に多種類の中食商品を並べていたのである。こう述べるとお気づきになった読者も多いと思うが、当研究室が行ったのは中食の利用実態に関する研究であった。その際に得た興味深い成果の一つが図1である。

同図は中食の利用頻度(1週間当たり購入回数)を年齢階層別に整理したものであるが、これから明らかなように、その利用頻度は年配者ほど高い。男女合わせた全体でみると、1週間の購入回数が4回を超えたのは70歳代以上だけであり、20歳代と30歳代は3回に達していない。特に女性の場合、70歳代以上の高齢者の中食購入回数は週に4.2回で、これは30歳代の2.3回のほぼ2倍にあたる。

では、なぜ高齢者ほど中食の利用頻度が高いのか。年配の方々にお聞きしたところ、確かに一般に言われるように、「子供が独立して家族数が2人、または1人となると、自分で調理した場合、余るのでもったいない」と言うのも大きな理由であったが、より高齢になればなるほど強調された理由は、「火を使うので、やけどをしたり、火事を起こすのが心配」とともに、「足腰が弱まったので、若い時には苦にならなかった調理作業が重労働に感じられるようになった」であった。

つまり、同じ高齢者の中ではあっても年を取れば取るほど、身体能力の低下等が進み、「料理を作りたくない」ではなく、「料理を作れなくなる」可能性が高まるのである。したがって、社会の高齢化が深まれば深まるほど、野菜等を原体で購入して調理するというよりも、中食や加工食品の形態で購入したり、あるいは店まで出向くのさえ大変になれば宅配弁当を利用する、といったことがますます多くなろう。ちなみに、最近は高齢者の外食も、中食と同様、増加傾向にあると強く感じられる。なぜならば、筆者がよく行く割安のラーメン店や牛丼店等で、以前よりも多くの高齢者を見かけるようになったからである。

いずれにしても、今後、社会の高齢化が進むにつれて、中食を中心に食の外部化がさらに一段と進展することは間違いなかろう。

3. 産地・実需者間直接取引における矛盾点

とすると、高齢化社会の中で国産野菜の利用を拡大し、国内産地の維持・発展を図るためには、生鮮品として消費者に届ける努力は継続しつつも、中食・外食企業や加工食品企業等への販売能力をより一層強化することが必要となる。現在既に国産野菜の生産量の3分の1強、出荷量の半分近くを中食・外食企業や加工食品企業等に販売しているものの、今後、この比率をさらに一段と高めねばならないのである。

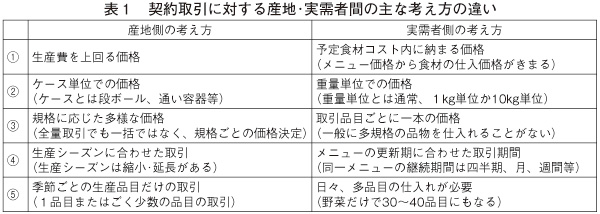

そうした産地・生産者と中食企業等の実需者との取引となると、多くの人が思い浮かべるのは両者間での契約取引、すなわち直接取引である。この直接取引の事例は今日、各地でみることができる。特に産地と加工食品企業(トマト加工品や漬物等の製造企業)との間では直接取引が多い。しかし、多品目を必要とする中食・外食企業との間では、取引に関する考え方の相違等から直接取引を円滑に推進できていない場合が意外に多い。その考え方の違いを価格形成面を中心に整理したのが表1である。

ごく簡単に説明すると、第1は産地側が生産費を上回る販売価格を要求するのに対し、実需者側はメニュー価格から算出する食材費内での仕入価格を強く求めることである。ちなみに、外食店の一般的な料理であれば、野菜の食材費はメニュー価格の3~8%、すなわち1,000円の料理で30~80円ほどにすぎないといわれる。

第2は産地側がケース(段ボール、通い容器等)単位での価格設定を求めるのに対し、実需者側は1kgや10㎏といった重量単位での価格設定を強く望むことである。というのは、ケース内の重量として10㎏等の明示があっても、品目や産地によって、また栽培期間中の天候等によって実質重量が変わるため、実需者側がそのリスクを嫌うからである。

第3は産地側が生産者の努力を反映した「規格別価格」を当然と考えるのに対し、仕入時の規格別価格差をメニュー価格に反映できない実需者側では「一本の価格」を主張することである。また、「規格別価格」と「一本の価格」を整合させようと、特定の規格だけを対象に直接取引を行うとなると、産地側はそれ以外の規格の販売に苦労することになる。

第4は産地が生産シーズンを通した取引を望むのに対し、実需者側は取引の開始と終了をメニューの更新期に合わせようとすることである。しかも、同一メニューの継続期間はその売れ行きによって予定よりも早くなったり遅くなったりすることもある。

最後の第5は、産地側では生産を効率化するために季節ごとの品目数が限られるのに対し、実需者側では消費者ニーズに応えるために多様な品目を必要とすることである。実際、野菜だけで日々30品目前後を必要とする実需者も少なくないとのことである。

こうした矛盾点ないし問題点を解決し、国内産地と実需者との取引を円滑化するために、現在、農林水産省等が推奨しているのが卸売市場の卸売業者や仲卸業者等を中間事業者として活用する間接取引である。しかも、そうした推奨等の影響も受けて、近年、多くの地域で直接取引よりも間接取引を活用しようとする動きが高まっている。次節以降ではそうした間接取引の具体的な事例を概観し、直接取引とは異なるメリットも指摘したい。

4. 事例(1):仲卸業者機能を活用した間接取引

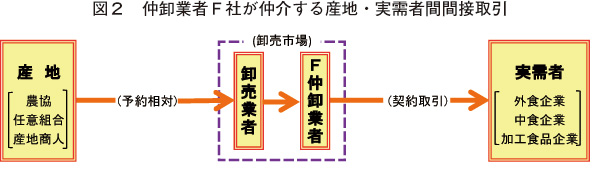

最初の事例は、T中央卸売市場の仲卸業者F社が産地(農協等)と実需者を仲介している間接取引である。その概要を示したのが図2である。

F社は卸売市場内の仲卸業者であるから、当然、1産地または1農協からだけ仕入れているわけではなく、卸売業者を介して多数の産地(各地の農協や任意組合等)から仕入れているが、そうした多数の取引先産地のうち主要な農協等に対しては、卸売業者や実需者と一緒に出向いて取引内容に関する交渉を行い、卸売業者経由の予約相対方式で仕入れている。この場合、取引量を大まかに決めはするものの、厳密な数量と価格を決めるわけではないことから、契約取引と言うよりも契約的取引(口頭契約で、事前に価格や数量を明確に決めることはない)と呼ぶべきであるが、F社は取引の安定化を進める観点から、今後、こうした契約的取引がますます増えるとみている。

一方、F社の販売先は多数の業務用実需者(外食企業、中食企業、加工食品企業等)や小売業者であるが、実需者とはほとんどが契約取引である。ただし、この場合も事前に日々の取引数量と価格を厳格に決めるわけではない。月間、週間等の一定期間における大まかな取引量と価格について合意した上で、取引先(実需者)が日々求める数量を的確に納入するという契約である。F社にとって厳しい取引ではあるが、売上高を確保する上で重要な取引でもある。

こうした取引はF社にとって利益があることは言うまでもないが、産地や実需者にとっても多くのメリットがある。

そのうち主なメリットの一つは、産地側と実需者側の間でF社が需給調整役を果たしてくれることである。それゆえ、産地は天候による収穫量の増減や生産期間の長短を心配する必要がない。もしも、台風などによって収穫量が極端に落ちれば、F社が卸売業者と連係して代替産地から必要量を入手するべく努めるし、逆に収穫量が大幅に増加した時には予定していた取引先以外にまで販売先を拡大してくれる。一方、実需者側はあらかじめ約束していた数量ではなく、当日必要とする数量だけを価格を変更することなく仕入れることができる。例えば、明日は気温が低くなるため、サラダが落ちて、鍋物が伸びるとなれば、前日の晩にF社に急遽連絡して、価格を変えずにトマトの注文量を減らし、ハクサイを増やすことさえ可能なのである。もちろん、先の矛盾点(問題点)の2つ目に挙げた「ケース単価」から「重量単価」への変換や、3つ目の「規格別価格」と「一本の価格」といった矛盾の解消等もF社がやってくれる。

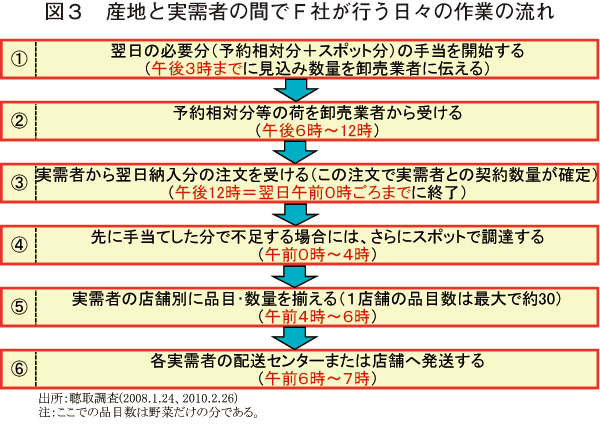

もうひとつは、F社が受発注・配送や品揃えといった夜間作業を担当してくれることである。図3にF社が行う日々の作業の流れを整理したが、同社は産地または実需者との契約的取引あるいは契約取引を実行するために、毎日午後3時前に予約相対取引分(産地との契約的取引分)とスポット取引分を卸売業者に見込みで注文し、引き続きさまざまな作業を翌朝の7時まで継続的に行う。しかも、この間に野菜だけで30品目以上、それ以外の生鮮食品、調味料等の加工食品、さらには長靴等の非食品も合わせると、時には100品目を超える品物を揃える。いかに契約取引を遂行するためとはいえ、産地や実需者がこうした夜間作業を行うのはまず不可能と言っても過言ではなかろう。

5. 事例(2):卸売業者のカット事業に基づいた間接取引

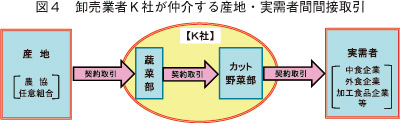

もうひとつの事例は、岡山県内の地方卸売市場の卸売業者K社が自らカット野菜事業を行うことで、産地(農協等)と実需者を仲介している間接取引である。その取引の仕組みの概略を示したのが図4である。

K社内でカット野菜を製造するのはカット野菜部であるが、同部の原料仕入方法をみると、産地から原料野菜を直接取り寄せているわけではない。同じ社内の蔬菜部から契約に基づいて原料野菜を調達している。ただし、ここで契約取引といっても、両部間の取引数量はカット野菜部の必要に応じて日々変更できることになっている。契約取引の核心は、取引価格をできるだけ長期間にわたって一定にすることである。そして、この契約取引を推進するため、蔬菜部はカット野菜部との契約分の7割を産地との契約取引で手当てし、残りの3割を一般集荷品で手当てする。一般集荷品からの手当てはカット野菜部の必要量の日々の変化に応じるためであり、契約取引は荷姿を500kgのフレコンバックにすることなどによってコスト削減を進め、産地側も十分な利益を獲得できる方法で安定的な低価格を実現するためである。

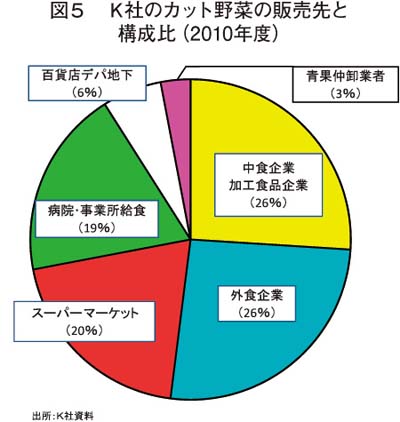

カット野菜の製造・販売についてみると、現在、30品目以上の原料野菜から200種類近い製品を生産している。そのうち約8割(重量で7割前後)が食材用の製品で、残りがスーパーマーケット等で消費者に直接販売するための小パック化したサラダ製品である。販売先企業数は中国・四国地域を中心に150社ほどにのぼるが、販売金額からみた業種別内訳は図5の通りで、ここでも食材として利用する企業(中食企業・加工食品企業、外食企業、病院・事業所給食)が7割超を占めている。これら企業との取引はもちろん契約取引である。ただし、価格は事前に決まっているものの、数量は配送日の前日夜半まで、または前々日までの取引先からの注文によって最終的に確定する。しかも、この注文数量に対応できず、欠品となれば、違約金の支払いを求められることもある。

こうしたカット事業を行う卸売業者を介した間接取引が産地や実需者にもたらすメリットとして、事例(1)の場合と同様、産地側と実需者側の間で需給調整の役割を果たしてくれることと、200種類に近いカット製品に象徴されるように産地では不可能な品揃えを実現してくれることを挙げることができる。が、それらとともに重視すべきメリットは、K社への入荷は原体で行われ、K社からの出荷はカット形態に変わることである。これによって本来ならば取引できなかったであろう産地と実需者が、間接的とはいえ、取引を実現できるようになったのである。

6. おわりに

産地と実需者との直接的な契約取引・契約的取引において、「2(に)・8(ぱち)の法則」(小売業において2月と8月の売上が低下すること)ならぬ「3(さん)・8(ぱち)の法則」が存在することに気づいている人は多いであろう。産地側は不作によって契約量に対応できなくなることを恐れて、契約量を収穫量の3割以内にとどめようとする一方、実需者側は日々の売れ行きの変動による売れ残りを出さないようにするため、契約量を必要量の8割以内に納めようとすることである。したがって、今後、社会の高齢化に対応して産地・実需者間の取引がますます重要性を増すとはいえ、産地と実需者とが直接に契約取引(または契約的取引)を行う限り、仮に価格や品揃え、あるいは契約期間にかかわる問題が解消されたとしても、契約取引量の伸びには限界があると考えざるを得ない。この限界を打ち破るのが、上述したような卸売市場業者を介した間接的な契約取引・契約的取引であろう。農林水産省等が推奨しているという理由からだけでなく、こうした点からも卸売市場業者介在型の間接取引を推進することは、今後ますます重要になると明言できよう。

ただし、この間接取引においても十分に留意しなければならない点がある。それは卸売市場業者が国産野菜を重視するとはいえ、輸入野菜を排除するものではないということである。すなわち、卸売市場業者を介した産地・実需者間の間接取引において、「産地」が国内産地から国外産地に置き換わらないとは断言できないのである。中食企業等のニーズや産地の生産状況等の情報交換を通して、常に国内産地と卸売市場業者との間の関係を密にしておく努力が肝要であろう。