情報コーナー (野菜情報 2012年10月号)

情報コーナー (野菜情報 2012年10月号)

農業における企業参入の動向

東京農業大学国際食料情報学部 准教授 渋谷 往男

1. はじめに

わが国では食料自給率の低迷、農業従事者の減少、高齢化、耕作放棄地の増大など農政上の問題が山積している。その解決策の一つとして、「企業参入」が大きな検討課題となっている。一方、経済界においては、第2次産業を中心とした主要産業分野が伸び悩む中で、農業が成長分野として注目されている。実際に大手企業が農業ビジネスに参入する例が経済紙やビジネス誌で数多く報道されている。2003年度から始まった新たな制度での参入法人数をみても着実な拡大がみられる。また、2009年の農地法改正によって企業参入は新たな段階を迎えている。本稿では、新たな農業の担い手として注目されている企業の動向を紹介する。

2. 企業参入の制度とその経緯

企業参入は1952年に制定された農地法を中心とする農地制度によって規定されている。これは、農地法により一般企業による農地の所有や利用が制限されているためであり、企業参入は主に農地を使った農業への参入を意味している。

企業参入は2003年4月に始まった構造改革特区の一つである「農地リース特区(農業特区とも呼ばれる)」によって解禁された。この制度は「リース」の名が示すように、企業が農地を賃借することによって農地を使った農業に参入できるというものであった。この制度の導入から1年半後の2005年9月に農業経営基盤強化促進法における特定法人貸付事業として農地リース特区の方式での企業参入が全国に展開された。

その後、農林水産省は2009年12月に39年ぶりといわれる大幅な農地法改正を実施し、企業の参入をより積極的に位置づけた。このように、最近10年程度の間で企業参入に関する制度の整備がなされてきた。

3. 企業の参入方式

農地リース特区による参入方式は企業による農業経営の一方式に過ぎない。ここでは企業による農業経営の全体像を示す中で参入方式を整理する。

企業参入を規定している法律は農地法であり、企業が農業を行う場合に利用する土地が農地か否かということが参入方式の分類の前提となる。農地を利用しない農業には、一部の畜産や施設栽培などが該当する。これらは、農地法による制約がなく、一般企業でも農業経営が可能である。農地法の制約を受けなくても企業が農業生産をする場合は広い意味での企業の参入といえる。葉菜類を生産するキューピーの完全密閉型植物工場(白河市)や工業用地に立地したカゴメの大規模温室(和歌山市)などは農地を利用しない参入といえる。

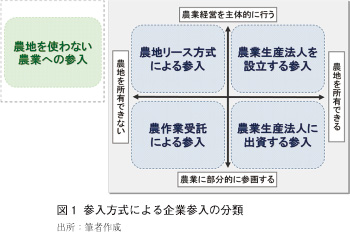

一方、農地を利用して農業生産を行う場合は農地法が適用され、さまざまな制約が伴う。農地を利用する企業参入については、農地所有の可否と経営の主体性という2つの分類軸から4つに分類できる。これらを整理して示すと図1のようになる。

農業生産法人を設立する参入(農業生産法人方式)は、農地所有が可能で、主体的に農業を実施する参入方式である。本体企業の経営者が個人として農地を取得して農業者となり、農業生産法人の用件を満たす会社を設立して農業を行う。同じ経営者のもとで農業生産法人から本体企業に農作業を委託することで、実態的には本体企業が農業生産を行う方式である。

農業生産法人に出資する参入(農業生産法人への出資方式)は、当該農業生産法人と取引関係のある一般企業等が資本金の一部を出資することで、農業経営に部分的に参画する方式である。2009年に改正される前の農地法では企業の出資は1社で10%、合計でも25%以内に制限されていた。(農業生産法人が認定農業者となっている場合は50%未満とされていた。)農地法改正後は1社で25%以下、農商工連携の相手先企業の場合は50%未満となった。いずれにせよ、企業が経営権を握らない範囲で株式を取得して農家等と協力して農業を行うものである。

農地リース方式による参入は、前述の農地リース特区、特定法人貸付事業、改正農地法と続く近年の企業参入のために整備された制度によるものである。2009年の農地法制の改正により、従来からあった農家同士での賃貸借の最も一般的な方法である農地の利用権設定による農地貸借が可能となり、より簡便な方式となっている。なお、農地リース方式での参入は企業に限らず、NPO法人、社会福祉法人など企業以外の法人も対象としていることに留意する必要がある。

農作業受託による参入(農作業受託方式)は、農地を利用して農業行うものの、あくまでも地主が経営している農地において一部の作業を請け負うものであり、農地法の制約を受けない。しかし、作業という点では、企業が農業を行う形態であり、企業が新規に取り組む場合は企業参入と捉えることができる。たとえば、水稲作における耕起・代かき・田植え・稲刈りなどの機械作業を受託するものや、北海道に多く見られる飼料自給型酪農経営における飼料畑での作業を請け負うものなどがある。

以上のように、ひとくちに企業参入といってもさまざまな方式があり、参入企業は自社の事情と各方式の特徴を勘案し参入方式を選択している。

4. 参入企業数の動向

前述の参入方式のうち全ての参入企業を対象とした調査による実態把握ができるのは農地リース方式のみである。農業生産法人方式では、農業生産法人数の把握はなされているが、それが企業参入によるものかどうかの区分はなされていない。農業生産法人への出資方式や農作業受託方式は企業参入が注目される前から行われているが、数の把握はなされていない。

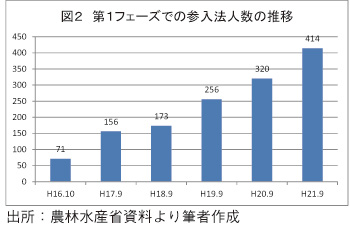

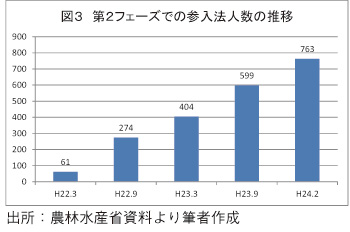

このため、主に農地リース方式を対象として参入企業数の動向を見ることとする。なお、前述のように農地リース方式は、企業以外の法人も対象となっているためその数は、正確には「参入企業数」ではなく、「参入法人数」として捉えられている。この方式では、農地リース特区導入時から平成21年9月までの6年半の間に414法人が農業に参入している(図2)。また、平成21年12月の改正農地法施行後の参入法人数は、平成24年2月時点までの2年2ヶ月で763法人となっている(図3)。農地法改正前後の1年あたりの参入企業数を見ると、改正前が64法人、改正後は353法人と約5.5倍に増加している。

そこで、農地法改正前の時期(平成15年4月から平成21年12月)を企業参入の第1フェーズ、農地法改正後の時期(平成21年12月以降)を企業参入の第2フェーズと呼ぶこととする。

参入企業の増加要因としては、農地法改正がさまざまなメディアで取り上げられたことで、単なる制度の変更だけでなく、衰退の一途をたどっている農業を企業の力で何とかしてほしいという期待感が社会的に高まったことが挙げられる。多くの企業は農業が確実に産業化の道を歩み始めたとの認識を持ち、自社では何ができるかを考えた。受け入れる側の農家や農業関係者も法律のお墨付きが得られたことで、企業参入についてのアレルギーが減っていったという背景がある。

5. 参入企業の実態と最近の動向

次に、参入企業の中身を見ていきたい。国の制度である農地リース方式での参入に関するデータとともに、既存のアンケート調査結果を織り交ぜてその実態を示す。また、参入企業数からわかるように、第1フェーズと第2フェーズでその状況の変化が見られため、両フェーズの比較をしつつ4つの切り口から最近の動向を示す。

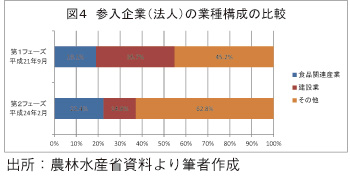

まずは、参入企業の本業の業種について、農地リース方式による参入企業の本業の業種とその変化を見たものが、図4である。

第1フェーズでは全体の35.7%が建設業であり、食品関連産業の19.1%を大きく引き離していた。第2フェーズでは、食品関連産業が22.4%と比率、順位ともに上昇し、建設業は14.8%と後退している。この背景として、第1フェーズの時期は小泉元首相によって推進された構造改革の時期で、それまで景気対策として特別扱いされていた公共事業予算が急速に縮小した時期と重なる。このため、雇用維持を目的として、地方中小建設業の多くが異業種ではあるが地元で身近な産業である農業に参入した。しかし、第2フェーズではその難しさが認識され参入が慎重になるとともに、本来農業と関係が深い食品産業が原料の自社生産により差別化を図るなどの目的で数多く参入してきたという変化がある。

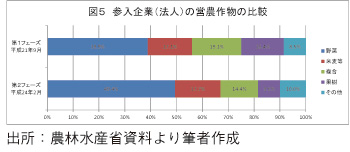

次に、参入企業が生産する作物を示したものが、図5である。第1フェーズ、第2フェーズともに、野菜がトップであるが、第2フェーズではその比率が拡大している。一方で、複合経営や果樹の比率が低下している。これらから、食品関連産業が原料や商品調達として野菜生産への取り組みを拡大している姿がうかがえる。裏を返すと従来の農家等による野菜の生産力低下との関連も考えられる。

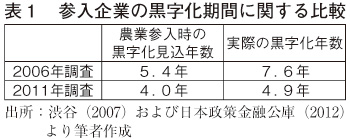

さらに、参入企業の収支状況を見ると、第1フェーズでは、収支状況を含む実態調査がいくつか行われているが、いずれも黒字企業は集計対象企業の10%程度にとどまっている。これが、第2フェーズである2011年に実施された調査では、30%程度と拡大している。また、参入企業の黒字化年数について比較した表1では、黒字を見込んでいた年数が、第1フェーズ5.4年から第2フェーズ4.0年に短縮され、実際の黒字化年数では同7.6年から4.9年に短縮している。これらの結果より、企業参入が浸透し、情報も増えるに従って企業は農業経営の取り組みを改善し、収支が向上する傾向にあるといえる。

加えて、第2フェーズの特徴として、大手企業の参入が目立つようになったことも挙げられる。一般にわが国の農業はスモールビジネスであり、大企業にとってはビジネスサイズが小さいと思われがちである。また、社長の意思決定で迅速に動ける中小企業と異なり、大企業は動きが遅い。一方で、社内外および中長期を含めた経営を熟慮しての参入であり、農業が新規事業の対象となっていることは注目すべき点である。表2は、概ね2009年以降に農業に参入した大手企業とその概要である。食品製造業や小売業が目立つが、商社、化学、鉄道など幅広い業種に及んでいることがわかる。こうした動向は、企業による農業が単に原料や商品の調達目的にとどまらず、将来を展望し農業が有望な産業に育っていく可能性を評価しているためである。

農業の生産額は、水産と合わせても年間9兆円程度(2005年)であるが、農業に関する資材・機械・施設・生鮮流通・食品加工・食品流通・卸・小売・外食など関連する産業の幅は広く、食料消費だけでも最終的には74兆円(同)となっている。さらに農業は、農地という土地に着目すると建設、住宅、不動産、潜在的な機能を考えると食育などの教育分野、レジャー分野、介護や機能回復などの医療福祉分野など関連産業の幅が広い。大企業は豊富な自社の経営資源との組み合わせでさまざまな相乗効果が期待できる。

6. おわりに

これまで参入企業の特徴を見てきた。一方で、受け入れる地域側は地域農業の衰退とそれに伴う耕作放棄地の増加や地域経済の低迷という事情を抱えている。こうした状況の改善が困難なため、企業参入は今後も拡大の方向であろう。その際に、地元の中小企業は行政側の掘り起こし次第で、ある程度参入企業数の多寡が出る。大手企業は参入場所を選べるため、行政側がよい条件の農地や支援策を提案できるかで参入企業数が変わってくるだろう。このあたりは企業誘致のノウハウと通じるところがある。

参入する企業の課題は、農業経営での採算確保と新たなビジネスモデル創出だろう。前者は、中小企業、大手企業を問わず、周到な準備のもとで行うことが必要である。企業的な農業経営では、既に数百ヘクタール規模の農業生産法人も存在する。また、第1フェーズで撤退した企業の例もあり、先行事例から学ぶことは多い。後者は生産だけで農業経営が成り立つ時代から農業資材を含めた川上から小売業・外食産業までを貫くバリューチェーン全体でビジネスを作っていく時代へという変化を踏まえて、自社の強みは何か、という視点で新事業を創出していくことが必要である。

従来の家族経営農家や農業法人は参入企業を脅威に思うのではなく、企業の農業経営から良い点を取り込むことが望まれる。企業の農業経営も万能ではない。家族経営、農業法人経営、企業経営など各々の特長を生かしつつ、わが国の農業経営を発展させてほしい。

参考文献

(1)澁谷往男(2007):「地域中小企建設業の農業参入にあたっての企業意識と課題」,『農業経営研究』,第45巻第2号.

(2)岩﨑悟之(2012):「参入時の土壌改良で苦労 食の「安全・安心」確保に奏功-企業の農業参入調査-」,『AFCフォーラム』,日本政策金融公庫,第59巻12号(739号).