情報コーナー

情報コーナー

ウリ科果菜類の果実汚斑細菌病の防除について

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

野菜茶業研究所 野菜IPM研究チーム

上席研究員 白川 隆

はじめに

すいか、メロンなどのウリ科果菜類に発生する果実汚斑(おはん)細菌病は、日本ではなじみの薄い病害ですが、1989年~1995年にかけて米国で大発生して大きな被害をもたらした病害です。収穫前の果実の50~90パーセントに発病して出荷できなくなったとも伝えられています。現在でも熱帯、亜熱帯地域を中心とした国々で発生して被害を出しています。もし、日本に本病が侵入・定着した場合は、大きな被害の発生が予想されます。

本病は、主に種子で伝染します。そのため、植物防疫法の施行規則により本病を「輸出国で栽培地検査を要する植物及び検疫有害動植物」に指定して日本に入らないように警戒していました。ところが、わが国では、1998年に山形県ではじめて発病が確認されてから昨年に至るまで突発的に発生しています。それらの発生原因の全てが病原細菌に汚染された種子であると考えられています。

一方、日本はウリ科野菜種子の多くを海外から輸入しており、その輸入相手国の多くが本病の常発地となっています。このことから、今後も本病が種子と共に日本に侵入して発病する危険性が考えられ、農林水産省の実用技術開発事業の課題として発生道県、種苗会社、種苗管理センターと共に技術開発を行いました。得られた成果を平成21年12月に「ウリ科野菜果実汚斑細菌病防除マニュアル(一般栽培用、種子生産・検査用)にまとめて野菜茶業研究所のホームページ上(http://vegetea. naro. affrc. go. jp/joho/index. html)で公開しました。

本稿では、「ウリ科野菜果実汚斑細菌病防除マニュアル-一般栽培用-」の内容を中心に解説します。

1. この病気の特徴

本病は、その名前のとおり果実上の汚斑(図1の左図)を特徴的な病徴としますが、葉や茎にも発病します。すいかの場合、葉では最初に水浸状の小さな病斑が出現し、これが後に褐色の大きな不整形病斑となります。この褐色の部分の周りには黄色の部分を伴うこともあります。果実では、最初は小さな水浸状の病斑が現れ、これが大きくなって不整形の大型病斑となります。この大型病斑には割れ目ができることもあります。さらにひどくなると果実全体が軟化腐敗します。苗では、子葉や胚軸に壊死病斑を形成し、ひどくなると苗腐敗を起こします。特に接ぎ木後の3~5日間の保湿による養生期間後に「とろけるように腐る」軟化腐敗症状が観察されています(図1の右図)。

図1 すいか果実汚斑細菌病の症状

左図:果実上の汚斑

右図:接木後に発生した苗腐敗

メロンの場合、本葉では葉脈に沿って水浸状の病斑が現れ、後に周囲に拡大してV字型の大型病斑となります。果実では、果実表面に水浸状の小さな病斑を形成して後にネットに沿って亀裂が生じ、病勢の進展により亀裂が拡大して大型の病斑となります。果肉にまで進展すると内部が褐色に軟化腐敗します。

本病は細菌病なので、多湿条件下で発生が多くなります。また、熱帯、亜熱帯地域の病害とも言えますので比較的高温条件で発生しやすくなります。

2. どのようにして発病するのか

本病は主に病原細菌に汚染した種子で伝染します。種子上の病原細菌は発芽、育苗時に植物体上で増殖し、上からの灌水で生じる水の飛沫と共に周囲の苗に伝染します。日本ではほとんどのすいかと多くのメロンは、土壌病害の発生を防ぐためなどの目的で接ぎ木栽培が行われています。

ところで、植物に病気を起こす細菌は植物の傷口から感染して多湿な条件で発病しやすいとか、ナイフなどの道具や手などで伝染するという特徴を持っています。接ぎ木では、穂木の採取と台木の調整時にナイフなどで切断し、台木に接いだ後は活着を良くするために多湿条件に保ちます。まさにこの接ぎ木操作が本病の伝染、感染、発病にはまたとない好適な環境となります。そのため、日本では接ぎ木後に大発生して苗腐敗を起こし、半数以上の苗の廃棄を余儀なくされた事例も多く知られています。

一方、発病しないから病原細菌に汚染していないとは言えません。私たちの研究では、病原細菌に汚染した種子が混ざっている場合、発芽した苗が健全そうに見えても病原細菌が検出される可能性が高いことを示しています。この健全そうに見えても病原細菌を持っている苗が最も危険で、これを定植すると葉上などで増殖して、本葉、茎、果実などで発病します。

では、本病の発生ほ場では病原細菌が畑に残って翌作の伝染源となるのでしょうか。

私たちの研究結果では、植物残渣の形が残っている場合は病原細菌も生きていますが、完全に腐敗した場合は、死滅する傾向にあることがわかりました。北海道のメロン、長野県のすいかでの実験では、作付け終了後に埋設した発病残渣から翌年の定植前までに病原細菌が検出されなくなりましたが、栽培終了から次の作付けまでの期間が病原細菌の畑での生存に大きく影響しますので、油断はできません。

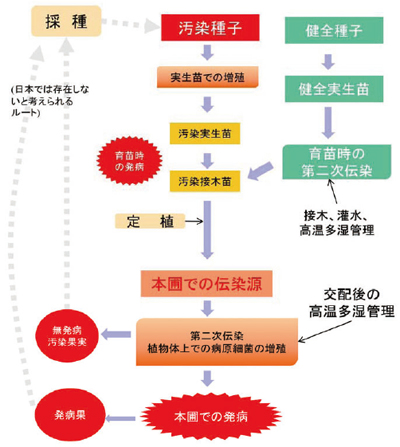

以上のような病害の生態を知ることで適切な防除技術を組み立てることができます(図2)。

図2 日本における果実汚斑細菌病の伝染環

3. ウリ科野菜果実汚斑細菌病防除マニュアル

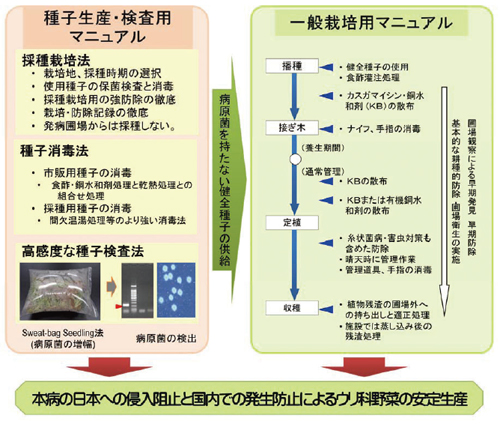

上述したように私たちの研究開発で得られた開発技術と知見をまとめて一般栽培用と種子生産・検査用と2編の防除マニュアル(図3)を作成し、野菜茶業研究所のホームページ上で公開しています。

このマニュアルではまず、種苗会社と種子検査機関は、種子生産・検査用マニュアルに従って厳密に管理された採種栽培で病原細菌を持たない種子を生産し、これを種子消毒します。最終的には種子が病原細菌を持っていないことを高感度な種子からの病原細菌検出法(種子検査)によって確認したものを販売します。

図3 2種類の防除マニュアルによる果実汚斑細菌病の予防・防除対策

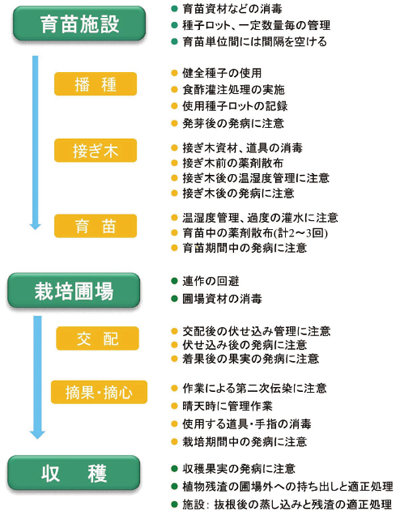

このようにして生産した種子で、国際的に信頼されている検査機関で病原細菌を持っていないと判断された種子でも汚染種子が混入している可能性があります。そこで、次に青果の生産出荷を目的とした栽培では、一般栽培用のマニュアルに沿って管理します。このマニュアルは平成15年3月に公表した「スイカ果実汚斑細菌病防除マニュアル」の改定版ですが、すいかの防除マニュアルと同様に育苗準備、は種、育苗、定植、本圃での栽培、栽培終了後と栽培段階毎に重要な管理点を示してそれぞれに対する管理方法を示しています(図4)。これを達成するために栽培時の記録用紙の書式例も巻末につけており、記録することによって本病を含む病害管理に対する意識を高め、不幸にして本病が発生した場合は原因のトレースを容易に行うようにしています。

図4 ウリ科野菜栽培における果実汚斑細菌病の注意点

4. 育苗時の予防・防除技術

私たちは、基礎的な実験から本病の防除では育苗時の対策が最も重要であると判断しました。それは、上述したように接ぎ木と育苗時の灌水が第二次伝染を広範囲に誘発すること、本病は防除が難しい細菌病であり、定植後の防除は非常に困難であることなどの理由からです。定植後は、一般的な細菌病対策に準じて管理します。ここでは、不幸にして使用する種子に病原細菌に汚染した種子が混入していても大きな被害が出ないように育苗時の対策について解説します(図3の右側参照)。

使用する種子は、必ず本病対策としての種子消毒がされているものを使用します。種子のパッケージに種子消毒についての記載がない場合は、種子消毒の有無とその内容を種苗会社などに問い合わせます。また、使用する種子のロット番号を記録し、以後、育苗は品種、種子ロット毎に管理します。1つのロットが大きい場合は、100~200本など少量の育苗単位毎に管理します。以後、この育苗単位は混ぜないで、広範囲な第二次伝染を防ぐために育苗単位間はスペースを空けておきます。

育苗に使用する資材と培土は、消毒済みのものを使用します。可能ならば、病原細菌に汚染した種子を播いても健全苗が生産できる可能性が高いは播種時食酢灌注処理を実施します。これは、は種後の灌水代わりに食酢の希釈液を灌注する技術です。酸度が4.2程度の一般的な食酢を使用する場合、きゅうり、メロン、かぼちゃ、ユウガオでは10倍以上に、トウガン、すいかでは15倍以上に水で希釈した液を灌注し、その後は通常通りに管理します。なお、この食酢灌注を行う場合は、事前に栽培する品目、品種で薬害発生の有無を確認して下さい。また、用いる育苗土が消毒されていない場合、苗立枯病などの土壌伝染性糸状菌病が発生する可能性があるので、必ず消毒された土壌を育苗土として用います。

接ぎ木時にはできるだけ少ない本数毎、育苗単位毎に使用するナイフなどの道具と手を70パーセントエタノールなどで消毒します。この時、第二次伝染の原因となる穂木などの取り置きはしないようにします。接ぎ木後は、高温多湿に保つ養生期間が長くならないようにします。薬剤は、カスガマイシン・銅水和剤を接ぎ木前に1回、接ぎ木後の養生が終了してから1~2回散布します。養生期間を除いて育苗ハウス内の湿度が高くならないように注意すると共に、全期間を通して発病を中心とした異常発生の有無を注意深く観察します。

5. もし疑わしい症状を発見したら

栽培全期間を通して疑わしい症状を発見したら、直ちに都道府県の病害虫防除所、試験研究機関などに診断を依頼します。果実汚斑細菌病と診断された場合の防除などの対策は、病害虫防除所などの指示に従って下さい。

「ウリ科野菜果実汚斑細菌病防除マニュアル-一般栽培用-」では発病後の対応策についても説明していますが、次の作付けでの発生を防ぐ上でも専門家の指導に従うことが最善の策です。これまでの発生事例では、発生道県と植物防疫所による適切な指導により、翌年の作付けでの発生はいずれもありませんでした。

最後に

本病の日本での発生を防ぐには、種苗会社による健全種子の供給と検疫機関・種子検査機関による確実な検査により、海外から本病の侵入を阻止することがまず重要です。次に栽培農家による確実な発生予防策の実行と発生した場合の関係機関への連絡および防除の徹底が本病の発生と国内での定着を阻止する上で重要です。このように本病の対策には、官民が一体となった対応が必要と考え、関係する皆様の御理解と御協力を御願いします。